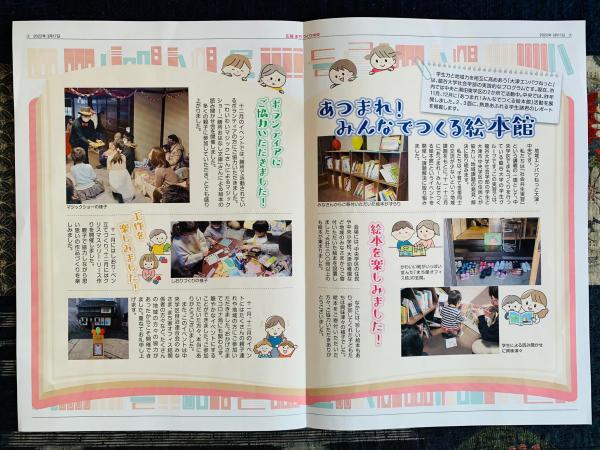

エンパワねっとでまち歩き

■土曜日は朝から、「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」。大津中心市街地のまち歩きを実施しました。

今年履修している学生は9名。最近のこの界隈の地域課題を理解しながら、高齢者をテーマにしたグループと、子どもをテーマにしたグループ、2つのグループに分かれて、これから街中で地域の皆さんと活動に取り組んでいきます。

■学生の皆さんが、地域の皆さんといろいろ相談をする場所は中央市民センターになります。中央学区の公民館です。今日、中央市民センターを訪問すると乳幼児が親子で遊ぶことのできるおもちゃライブラリー「めだか」が開催されていました。お世話されている下清水さんに、学生の皆さんとご挨拶に伺いました。「めだか」の様子も拝見させていただきました。ありがとうございました。街中にマンションが続々と建設され、お子さんのおられるご家族が転入されているせいか、大変盛況でした。

■玉屋町に着いた時、偶然に岩崎博さんにお会いして、大津祭の曳山・湯立山の蔵を見学させていただくことができました。貴重なカラクリの人形も間近に拝見できました。トップの写真が、カラクリの人形です。岩崎さんありがとうございました。2枚目の写真は、岩崎さんとエンパワの学生の皆さん。YouTubeに湯立山のカラクリの様子がわかる動画がありました。以下のものです。

■ 「大津祭曳山展示館」にもお邪魔しました。事務長の加藤さんから大津祭の解説をしていただきました。ありがとうございました。エンパワの学生たち、今年の大津祭を楽しみにしています。「大津百町館」では、野口さんにお世話いただきました。学生の皆さんは、町家の雰囲気を、若者の感性で味わっていました。野口さん、ありがとうございました。

■今日は、中央学区のたくさんのみなさんのお世話になりながら、3時間半ほど歩きました。今日は、学生の皆さんの活動エリアからは離れますが、長等商店街や、かつて遊郭のあった柴屋町の界隈も歩いてみました。歩数にして7,000歩ほど。距離にしても大したことないのですが、普段あまり歩いていない人たちには、けっこうキツく感じられたようです。仕方ないな〜。大津の中心市街地には、どんどん変化して行く部分と街の履歴を持続させようとする部分、その両方が混在しているわけですが、学生の皆さんは、そこから何を感じ取ったでしょうね。この後は、深草キャンパスに移動して、龍谷大学吹奏楽部のOB総会に出席いたしました。

「地域エンパワねっと・大津中央」でまち歩き

■ 先日の土曜日、休日でしたが、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」の学生2人と、午後から大津の中心市街地をまち歩きしました。「ここがね、私が通っている居酒屋なんだよ」とまち歩きの冒頭に「利やん」を紹介。もちろん、紹介だけですよ。

■ 先日の土曜日、休日でしたが、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」の学生2人と、午後から大津の中心市街地をまち歩きしました。「ここがね、私が通っている居酒屋なんだよ」とまち歩きの冒頭に「利やん」を紹介。もちろん、紹介だけですよ。

■その後は、コッテリ解説をしながら、地図の赤い線を歩きながらガイドしました。通常であれば、ゆっくり歩いて1時間半程度の距離のようですが、何度も立ち止まり解説をしますから3時間ほど歩きました。思い返せば、2004年に龍谷大学に赴任した頃は、中央学区、長等学区、逢坂学区、平野学区、最近では「old大津」と呼ばれるこの界隈を非常によく歩きました。カメラを持って歩いていました。懐かしいです。最近は油断をしているわけではありませんが、歩くことも少なくなってしまいました。町家が解体されてなくなっていることは、この界隈によくあることではありますが、町家を利用した店舗がちょっと増えているような印象を持ちました。やはり、もう少しきちんと歩かないといけませんね。

■結局、昨日は、4.5kmほど歩きました。大した距離ではありませんね。

【追記】■この日のまち歩きの目的ですが、「地域エンパワねっと・大津中央」で活動する中央学区を中心としたエリアを歩いて、多少なりとも「土地勘」を養うということにありました。地図があっても、地図を理解しにくい人たちがいます。これは、もう仕方のないことなのですが、そういう方達でも、活動していくのに不自由がないようにとの配慮からです。もうひとつは、これまで大学の教室で勉強してきた知識を街の景観の中に重ね合わせながら、表面的には見えてこない深いところにあるこの地域の課題や魅力を実感することにありました。

■これまで、コロナ禍以前は、5月の連休後に学生たちは街に出て、地域の方達にお話を伺いにいくことをやっていました。「学生たちの地域デビュー」です。ところが、コロナ禍でそのようなことができなくなりました。そこで、まずは大学でしっかり事前学習を積み重ねることにしました。この事前学習の中身ですが、大きくは3つに別れます。1つめですが、「大津」について学習することです。ここでいう大津とは、近年はold大津と呼ばれる江戸時代の宿場町のエリアを指します。この地域の大きな歴史の流れ(中世から現代まで)を学習をしました。2つめは、自治連合会や自治会等、地域住民組織の歴史や仕組みを学ぶことです。また、現在、これらの地域住民組織がどのような課題や問題を抱えているのか、地域住民組織はどのように変化していこうとしているのか、その辺りのことについて学習しました。これは、地域社会学的な学びということになます。そして3つめは、「エンパワねっと」固有の課題、地域住民の皆さんとの協働による「課題発見×課題解決」に取り組む中で必要とされる、協働や利他的行動のあり方について学びました。ちなみに、龍谷大学生の行動原理は「自省利他」ですから、そのこととも関係していますね。加えて、先輩たちが過去10数年の中で取り組んできた活動の中身についても学んできました。

■今年度は、しっかり準備をしてからのまち歩きです。今年度は9名の学生が履修していますが、金曜日の2限に開講されている「社会共生実習」(その中の私の担当が「地域エンパワねっと・大津中央」)の前後の1限と3限に別の授業を履修している学生が多く、学生を引率して学外に出かけたくてもできないような状況になっています。履修や時間割を組むのは学生の権利ですから、教員がそのことについて何か言うことはできません。とはいえ、自分自身の時間割全体を考えて、もし1限と3限を空けることができるのであれば、もう少し活動の内容も違ってくるかもしれません。この辺り、まあ、仕方のないことですね。このような事情もあって、活動に取り組むのが遅くなっているのです。でも、これから取り返してくれると思います。また、自分自身の成長をしっかり実感できる取り組みになってくれると信じています。

エンパワとヤマモモ

■ 金曜日2 限は地域連携型プログラム「社会共生実習」のプロジェクト「地域エンパワねっと・大津中央」。

■ 金曜日2 限は地域連携型プログラム「社会共生実習」のプロジェクト「地域エンパワねっと・大津中央」。

■4月から、地域に出て行くために、学生の皆さんはいろいろ勉強をしてきました。自治会の歴史や自治連合会のこと(地域社会学の勉強でもあります)。大津の歴史や現在の概況。先輩たちが「エンパワ」で取り組んだ活動の内容等々、盛りだくさん。先週は、前・中央学区自治連合会会長/現顧問の安孫子邦夫さんにzoomで講義をしていただきました。

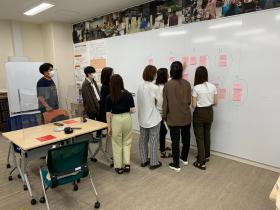

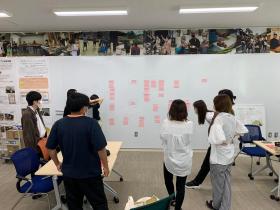

■そろそろ、現場に出かけるタイミングになってきました。明日は、2名の学生だけど、まち歩きもします(残りの人たちは来月)。ということで、これまでの勉強で関心を持ったことを、キーワードにして書き出してもらいました。高齢者の問題や、最近増えてきた(マンション建設の結果)子どもたちの問題、中心市街地(old大津)の魅力発信、世代間交流、新住民と旧住民とのコミュニケーション…いろんなキーワードが出てきました。

■これから活動するテーマの前段階のような感じでしょうか。ここから、グループ分けとテーマの絞り込みを行なっていきます。ぜひ、先輩たちが残していった活動の蓄積という資産も利活用しながら、自分たちの取り組みを進めて欲しいと思います。

■授業の後は、こんな感じ。「秋に、農学部の古本先生と一緒に、蜂蜜とジャムのイベントをやるんだけど、2人が企画から参加したいと言ってくれてます(エンパワの学生が)。他の人はどうですか? 考えといて。で、今からジャムの原料になるヤマモモの様子を見にいって、試食してみるんだけど、関心ある人はついてきて」と言ったところ、今日出席していた全員がついてきました。

■現場(場所は秘密…)に到着すると、1人の学生が「これ、知っています。自分が卒業した小学校にありました。私も食べていました」と言ってくれました。慣れた手つきでよく熟した実を取ると、口に入れました。彼女は、九州の出身。彼女は、みんなに熟した実を選んで渡してくれました。恐る恐る口に入れてみていましたが、「甘い」、「すっばい」、「変な香りがする」と色々感想が聞けました。確かに、口に入れて噛んでみると、最初はちょっと薬臭い匂いが鼻を抜けるんですよね。受け止め方には、微妙に違いがありますね。そこが面白い。

■で、ヤマモモには種があるんですが、九州出身の学生は、口からタネをプイッと地面に吐き出しました。ああ、もちろん、木の下の地面にですよ。木の下には、すでに熟して落ちている実もあります。特に、何も問題はないのですが、地面に種を吐き出せない学生もいました。そんなマナー違反はできないというか、気持ちが許さないのでしょうね。きちんと、ゴミ箱に捨てていました。ここも面白いな〜と思いました。状況的に、地面でも問題ないんですけどね。こういう学生が、ヤマモモでジャムを作って食べてくれると嬉しいな。

社会学部のホームページに記事が掲載されました。

■本日、龍谷大学社会学部のホームページに「自治会の実情を知る【社会共生実習】」という記事が掲載されました。先日の投稿「前・中央学区自治連合会長さんにお話を伺う。」に関連する記事です。この日は、「地域エンパワねっと・大津中央」を含めて「社会共生実習」のプロジェクトを支援する職員さんの取材がありました。さっそく記事にしてくださいました。ありがとうございました。

■本日、龍谷大学社会学部のホームページに「自治会の実情を知る【社会共生実習】」という記事が掲載されました。先日の投稿「前・中央学区自治連合会長さんにお話を伺う。」に関連する記事です。この日は、「地域エンパワねっと・大津中央」を含めて「社会共生実習」のプロジェクトを支援する職員さんの取材がありました。さっそく記事にしてくださいました。ありがとうございました。

前・中央学区自治連合会長さんにお話を伺う。

■先週のことになります。17日(金)の2限は社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」の授業でした。この春まで10年にわたり中央学区自治連合会の会長をされてきた安孫子邦夫さんに、zoomでお話を伺うことができました。安孫子さんには、時間をかけて学生の皆さんが質問項目を整理したリストを、あらかじめお渡ししていました。「すごい!!」と内心びっくりしたのですが、安孫子さんは、その質問を全てきちんと受け止め、消化しながら、1時間にわたって澱みなくお話をしてくださいました。ありがとうございました。

■本当は、中央学区まで出かけてお話を伺いたかったのですが、1限や3限に授業を履修している人がいるもので、前期は動きが取れません。中央学区に全員で行くためには、土日を利用するしかありません。ということで、この日はzoomを利用することになりました。

地域自治の現状と課題

■金曜2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」です。来週は、10年にわたって中央学区自治連合会長をおつとめになった前自治連合会長・現顧問の安孫子邦夫さんにお話を伺うことになっています。あえてまとめれば、地域自治の現状と課題について伺うということになるでしょうか。ということで、学生の皆さんはお尋ねする内容を議論しました。最終的には、時間内でうまくまとまった…かな。

■この10年で中央学区の様子もいろいろ変化しました。同時に、長年にわたって自治連合会長をおつとめになってこられて、その途中でも中央学区の地域自治に関するお考えについても何か変化があったかもしれません。10年にわたる自治連合会長のご経験から、学生たちは学ばせていただきます。

「地域エンパワねっと・大津中央」では、大津市中央学区自治連合会会長を長年なさっておられた方への質問をみんなで出し合いました。来週、オンラインで対談する予定です!#龍谷大学 #社会共生実習 #地域エンパワねっと pic.twitter.com/rt3vgNOSIu

— 龍谷大学 社会共生実習|公式 (@r_coexistence) June 10, 2022

母校訪問

■私のゼミの出身で、滋賀県庁に就職したKさんが訪ねてきてくれました。彼女は社会学部の地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の「地域エンパワねっと」も履修していました。2020年の3月に卒業されたので、社会人になって3年目ですかね。滋賀県庁では、若手職員をリクルーターとしてそれぞれの母校に派遣させておられるようで、今日は就活を支援するキャリアセンター へ打ち合わせに行く前に、私のところに少し立ち寄ってくれたのです。短時間ですが、お話を聞かせてもらいました。楽しく仕事をされているようです、安心しました。

Kさんとは関係ない話ですが、Tシャツを着る季節になって、緩んだ締まりのない体形がシャツの裏側から浮かび上がっていて、がっかり。対策を考えないとなあ〜。

■Kさんの勤務している県庁の出先機関が入った合同庁舎の建物のなかで、Kさんの1つ下の学年で、やはり私ゼミの出身のTくんが、滋賀県庁の職員として勤務しているという話を聞きました。でも、2人は、そういう話を聞いているだけで、まだ話をしたことがないのだそうです。私だったら、自分の方から訪ねていって仲良くなるんですけどね。で、同窓会支部を作ります(^^;;。滋賀県庁の中に、龍谷大学の同窓会組織を作ってくださ〜い。すでに、あるのかな??

先輩たちの取り組みに学ぶ。

■金曜日の2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと大津中央」の授業です。先週は、私が自治会・町内会について講義を行いました。講義の内容ですが、日本の社会学の中には、自治会や町内会といった地域住民組織に関する研究蓄積があるので、その蓄積をもとに、自治会・町内会の仕組み、そして来し方と行末って感じですかね。先々週は、大津という街の歴史について講義を行いました。

■金曜日の2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと大津中央」の授業です。先週は、私が自治会・町内会について講義を行いました。講義の内容ですが、日本の社会学の中には、自治会や町内会といった地域住民組織に関する研究蓄積があるので、その蓄積をもとに、自治会・町内会の仕組み、そして来し方と行末って感じですかね。先々週は、大津という街の歴史について講義を行いました。

■で、今日はグループワークです。エンパワ1期生から13期生までの13冊の報告書を読んで、「これは面白い!」、「これは素敵だ!」、「なるほど〜」と思う先輩たちの取り組み(地域との連携によるまちづくりの取り組み)についてお互いに語り合いつつ、より親しくなるワークショップを開催しています。

履修しているのは、2回生と3回生。学年や3つの学科の壁を超えて、楽しそうに語り合うことができました。

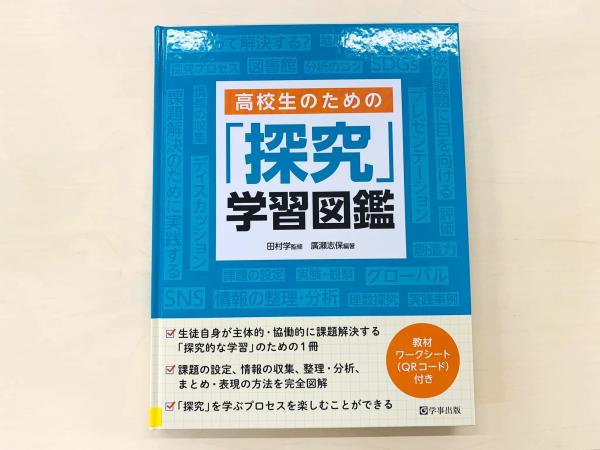

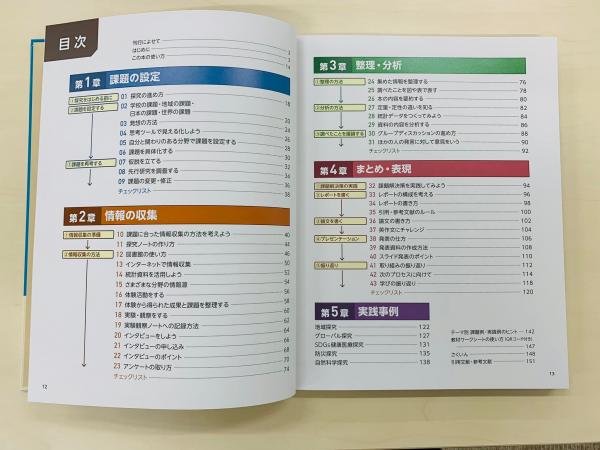

総合的な探究の時間

■高等学校の「総合的な学習の時間」という授業があるのだそうです。呆れられるかもしれませんが、高校にもあったことを知りませんでした。その授業が学習指導要領の改訂によって、2022年度から「総合的な探究の時間」に変更されたのだそうです。この「総合的な探究の時間」では、生徒が自ら課題を設定して、情報の収集や整理・分析をして、まとめる…そのようなことに取り組むのだそうです。ということで、この分野に強い若い同僚が、社会学部の「社会共生実習支援室」(6号館)の図書にも、「探究」関連の本を加えてくれました。写真が、その本の表紙と目次になります。比喩的な言い方になりますが、パソコンのOSにあたる部分、日本の教育システムのOSの部分が少しずつ変化しているように思います。急には大転換はしないでしょうが…。

■全国の大学で、アクションラーニング、PBL(Problem-based Learning)、CBL(community-based Learning)…といろいろ取り組まれています。私も現在の職場で「大津エンパワねっと」や「社会共生実習」、ゼミでは「北船路米づくり研究会」を指導してきました。高校でのこの「探究」の時間が、もし「本気」で取り組まれて、充実してくると、大学でのこれまでの取り組みは相対的に陳腐化していくような気がしています。大学に進学した学生からは、「高校までの方が、もっとすごかったよ」と言われてしまうような気もします。

■大学も時代の変化に合わせて自ら変わっていかなくてはいけないのですが(教員本位から学生本位へ、学生が自らの学びを獲得するための支援へ)、基本のOSのところは、私が学生の頃とあまり変化していないようにも思います。それで何がいかんのや…という教員もけっこうおられるでしょうね。大学の学問は、そんなことに振り回されてはいかん…という教員もおられることでしょう。もちろん、私は違いますけど。

■このことをfacebookに投稿したところ、次のようなコメントをいただきました。「数年前に、新しい学習指導要領が発表されたとき、入試を含め、大学が動きださなければ、高校教育改革の目論見もうまくいかなくなるだろうなと感じていました」。なるほど、大学が本気にならないと、高校の先生も「探究」の授業はやりにくくなるとのご意見です。「『探究』なんて勉強しても進学には関係ない」ということになると、形だけのものになってしまいます。大学に入学するために「探究」の勉強に取り組むというのは、なんだかおかしな話ですが、「高校で取り組んだ探究の勉強を、さらに大学に進学して本格的に深めていきたい、より実践に近い勉強がしたい」という高校生が生まれてくれば、ぜひ龍谷大学社会学部に入学していただきたいと思います。もちろん、今の入試制度だと不完全になりますね。総合的な力を判断する学力テストとか、あるいはAO入試で、高校時代の「探究」での取り組みを評価するなど、新しい試みが必要になってきます。そして、現在のアクションラーニング、PBL(Problem-based Learning)、CBL(community-based Learning)を、FD活動を通じて、さらに進化・深化させていく必要あるのではないかと思います。大学側も相当の努力が必要になります。

■なぜ「探究」という授業が必要だと考えられてきたのか、それは、これからの時代、先行きの見えない状況の中で生きていかねばならないからです。不勉強で知りませんでしたが、「VUCA(ブーカ)の時代」というのだそうですね。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとったものです。このようなこれから到来する時代には、異質な集団で交流する、自律的に活動する、相互作用的に道具(言語、知識、技術等)を用いる、以上3つを統合した能力=思慮深さ(Reflectiveness)が必要とされるというのです。詳しくは、「探究」関連の図書をお読みいただきたいと思います。定年まで残り5年を切りましたが、もう少し私も勉強しなくてはいけないと思っています。もし、「探究」的学習を経験した高校生を大学が本格的に受け入れるのならば、専門分化した学部ごとに入試を行い、合格したら、一般教養から専門過程へと進んでいくような、現在の教育の仕組みでは非常に不十分なのではないかなと思います。今のように、最終的に教員の専門分野に囲い込んでいく教育から、学生の探究を支援する教育へとシフトしていかなければならないはずです。

■もうひとつ、蛇足のようなことを…。まだ、どこかに、高度経済成長期の「良い企業」に就職すれば人生は安泰…のようなイメージの「残滓」があって、「より偏差値の高い高校、そして偏差値の高い大学に入学することが、人生の安泰につながるのだ」というような「幻想」に、どこかでまだ縛られているようにも思います。現実は違っているのに。どうすれば、このような「残滓」や「幻想」の縛りから自由になれるのでしょうか。