鮒寿司断面レプリカの思い出

▪️現在、滋賀県立琵琶湖博物館の企画展示室では「おこめ展~おこめがつなぐ私たちの暮らしと自然~」が開催されています。写真は、その企画展で展示されているフナズシの断面レプリカです。今から約30年前に、私が琵琶湖博物館の学芸員として勤務しているときに展示業者さんに製作してもらいました。鮒寿司を漬けた樽を凍らせて、半分にカットして型取りをしました。今は、企画展示室に展示されていますが、通常は、C展示室の水族展示のあるコーナーに置かれています。

▪️現在、滋賀県立琵琶湖博物館の企画展示室では「おこめ展~おこめがつなぐ私たちの暮らしと自然~」が開催されています。写真は、その企画展で展示されているフナズシの断面レプリカです。今から約30年前に、私が琵琶湖博物館の学芸員として勤務しているときに展示業者さんに製作してもらいました。鮒寿司を漬けた樽を凍らせて、半分にカットして型取りをしました。今は、企画展示室に展示されていますが、通常は、C展示室の水族展示のあるコーナーに置かれています。

▪️この鮒寿司のレプリカに関しては、忘れたくても忘られない思い出?!があります。このレプリカを作るために、実際に鮒寿司を漬けたのです。博物館が建設される以前ですから、琵琶湖博物館開設準備室の時代です。安土の漁師さんからニゴロブナの塩漬けを購入し、沖島の漁師さんに大津までお越しいただき、直接、鮒寿司の付け方を指導していただいたのです。当時、琵琶湖博物館開設準備室は大津土木事務所のあった建物にありました。膳所の「Oh! Me OTSU TERRACE」の横にあるハローワークのあたりです。

▪️その建物の1階で、鮒寿司を2樽漬けました。ひとつは展示用、もうひとつは自分たちで楽しむためのものです。自分たちが楽しむものは、当時の職員の皆さんで資金を出し合って作りました。「鮒寿司講」ですね。今は、ビニール袋に入れて漬ける方法も開発されていますが、当時は、伝統的なやり方で漬けていました。樽の上には水を入れて空気を遮断するのですが、その水を時々入れ替えなければなりませんでした。まあ、水道の水をホースで足すだけなのですが。そうやって鮒寿司の世話をしながら、正月が明けたらいよいよ食べられるかなと思っていたのですが…。

▪️正月休みが明けて開設準備室に行くと、樽に漬けてあった鮒寿司がごっそり盗まれていたのです。びっくりです。誰か、私が樽の世話をしているのをじっと待っていたのでしょうね。今、思い出しても悔しいのですが。しかし、少しだけ鮒寿司が残されていました。盗人にも情けがあったんでしょうかね。その残った鮒寿司を使って、このレプリカが製作されたのです。本当によかったです。でも、悔しい…。この鮒寿司が盗まれた件ですが、京都新聞の小さな記事にもなりました。当時、よく準備室のメンバーと行っていたスナックが長等の柴屋町にありました。「俺の店」というスナックです。ちょっとかわったマスターでした。そこにやって来られた京都新聞の記者さんに、「鮒寿司漬けてたんですけど、盗まれたんですよ」と愚痴ったら、なんと新聞記事になっていました。記事の最後は、確か…、「鮒寿司を返してほしいと学芸員は言っている」だったかな。

▪️このレプリカを見るたびに、この出来事を思い出します。

気合いを入れてウォーキング

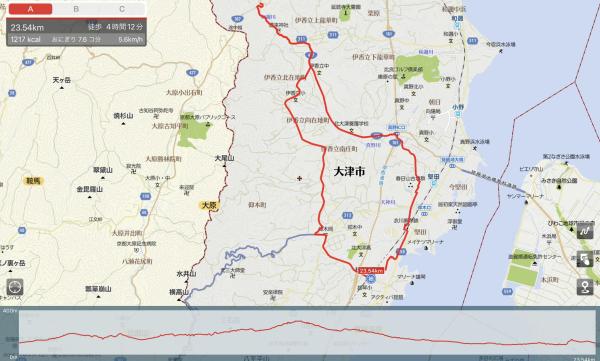

▪️今日は気合いを入れて歩きました。24km弱の距離を結果として歩くことになりました。地図の赤い線が今日歩いたコースです。最寄駅から仰木、伊香立、最後は鯖街道の途中(←地名です)まで上がりました。ここまで来ると、気温は27℃くらいになります。風が吹くと涼しく感じました。仰木(おおぎ)、伊香立(いかだち)、途中(とちゅう)、いずれも滋賀に暮らしていないとわからない地名でしょうね。すみません。で、地名の途中で折り返しましたが、ここで11kmぐらいでした。

▪️最初頭に浮かんでいたコースは、この折り返した途中から坂道を下り、琵琶湖大橋の守山側まで行って戻るというものだったのですが、この後の用事もあり、予定を変更して琵琶湖大橋のコースはお預けにしました。地図の左上にある「4時間12分」は予想タイムです。現実には、最後はばててきて2枚目の画像にあるように「4時間30分20秒」でした。標高差ですが、一番高いところは途中で303m。一番低いところは88m。差は215m。この点では頑張りましたかね。

▪️10月に開催される「第9回 びわ湖チャリティ- 100km歩行大会」=「びわ100」に出場するために、身体をいじめています。これまでの経験から言えることなのですが、痛みに耐えられるというか、痛みに慣れた身体にしておかねばなりません。引き続き、頑張ります。「びわ100」に出場するまでに、最終的には50kmも歩いておきたいと思います。

夏休みの自由研究(その3)

▪️夏休みの自由研究(その3)です。自由研究のテーマは、恐竜と鉄道だけではありませんよ。歴史についても勉強しました。行ったのは、「福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館」と「一条谷朝倉氏遺跡」です。これまで、この朝倉氏のこと、よく理解できていませんでしたが、戦国時代、歴史上重要な大名だったのですね。意識を新たにしました。教養が足りません。図録も購入しましたので、きちんと自分で補習することにします。2019~2020年度に放送されたNHKの大河ドラマ『麒麟がくる』にも、朝倉氏の最後の当主である朝倉義景が登場していました。俳優のユースケ・サンタマリアさんが演じられました。ですので、ご記憶の方もいらっしゃると思います。残念ながら、私は、先にも書いたようにこの戦国時代の教養が不足していますし、この大河ドラマも視聴していません。

▪️上段左の写真、博物館の下を撮ったものです。遺構の上に博物館が建っているのです。これは調査で偶然発見されたという石敷き遺構(幅5.6メートル、長さ38メートル)です。博物館1階で出土時の状態のまま露出展示しています。川湊「一乗の入江(いりえ)」の船着き場か道路と考えられているようです。展示も、いろいろ工夫されていて、素人にもわかりやすいものになっていました。とても繁栄していた戦国時代の都市ということで、海と川を通って、海外からも様々な物も運ばれていたようですね。改めて、近代以前には舟運が重要であったことを再認識しました。「一条谷朝倉氏遺跡」は博物館の場所から少し離れたところにあります。

▪️以下は、「特別史跡一乗谷 朝倉氏遺跡」の公式サイトから転載させてもらったものです。朝倉氏が支配した越前や一乗谷の城下町が、当時どれだけ栄えていたかわかります。しかし、1573年、最後は織田信長に敗れ、城下町は焼き払われます。織田信長は徹底していますね。1571(元亀2)年には、延暦寺を焼き討ちしていますし。

朝倉氏は現在の兵庫県養父(やぶ)市出身の豪族で、南北朝時代に朝倉広景が主人の斯波高経(しばたかつね)に従って越前に入国しました。朝倉孝景の代、1467年の応仁の乱での活躍をきっかけに一乗谷に本拠地を移し、斯波氏、甲斐(かい)氏を追放して越前国(えちぜんのくに)を平定しました。以後孝景(たかかげ)、氏景(うじかげ)、貞景(さだかげ)、孝景(たかかげ)、義景(よしかげ)と5代103年間にわたって越前国の中心として繁栄し、この間、京都や奈良の貴族・僧侶などの文化人が訪れ、北陸の小京都とも呼ばれました。しかし天下統一の戦いの中で1573年織田信長に敗れ、朝倉氏は滅び、城下町も焼き尽くされました。

▪️焼き払われた一乗谷が再び姿を表すのは、1967年から始まった遺跡の発掘によってでした。現在では、写真からもわかるように、当時の城下町の町並みも一部再現されています。当時の城下町の様子を頭の中に想像しやすくなりますね。もちろん、再現されていなくても、館の跡や庭園の跡から当時の様子を想像することもできます。ただし、その場合は、知識や教養、事前の学習が必要になるでしょうね。こちらでも、図録を購入しました。まずは、それらの図録あたりからきちんと勉強してみようと思います。その上で、滋賀県にある「姉川の戦い」の戦跡を巡ってみなくてはと思いました。この「姉川の戦い」とは、現在の滋賀県長浜市で、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍の間で行われた合戦のことです。

夏休みの自由研究(その1)

▪️夏期休暇らしいことが全くできていないので、せめてもと8月23日〜24日、1泊2日で福井県に旅行に出かけました。普段、近所でしか車の運転をしない私からすると、けっこうなドライブです。あまりドライブ自体があまり好きでないのです。住んでいる大津市の湖西から福井県の敦賀へ、敦賀からは北陸自動車道に乗り途中から中部横断道で勝山市まで。なんとか辿りつくことができました。

▪️夏期休暇らしいことが全くできていないので、せめてもと8月23日〜24日、1泊2日で福井県に旅行に出かけました。普段、近所でしか車の運転をしない私からすると、けっこうなドライブです。あまりドライブ自体があまり好きでないのです。住んでいる大津市の湖西から福井県の敦賀へ、敦賀からは北陸自動車道に乗り途中から中部横断道で勝山市まで。なんとか辿りつくことができました。

▪️とはいえ、いつもとは違う楽しみもありました。敦賀に入ると、しだいにローカル放送局のラジオ番組(中波)が聞こえてきました。普段、大阪の番組を聞いているのですが、内容がかなり違っていました。たびたび、「♪茶碗のマークの よーしむらのおかきっ」というCMが流れていました。おそらくは、これは福井県内でないと聞けないCMでしょうね。番組では、地域特産の農産物であるナスやイチジクの生産状況のニュースだとか、新米の出荷だとか、農業関係の内容が多いことに驚きました。素敵だな〜と思いました。これはドライブ中のラジオの話ですが、窓から見える風景にも滋賀との違いを感じました。農家の屋根の形態が異なるので、集落の印象も違ってくるのです。中部横断道に入ると、山の間に挟まれた勝山盆地の山裾を走ることになります。そこからは、迫力がある風景が見えてきました。もちろん、運転に集中しているので、脇見運転をするわけにもゆかず、ちらりと見るだけでしたが。

▪️さて、勝山市に向かったのは、あの有名な福井県立恐竜博物館の展示を観覧するためでした。博物館の中は、夏休みということで、お子さんを連れた家族の皆さんがいっぱい楽しんでおられました。どうしてもあの映画『ジュラシックパーク』を連想してしまいます。博物館側もおそらく意識されているのではないでしょうか。じっくり観覧しようと思うと半日は絶対に時間が必要かと思いますが、その半分程度の時間で勉強してきました。いろいろ勝手な思い込みを修正することにもなりました。これは誰しもがご存知の常識になっていることだと思いますが、恐竜が進化して鳥になっているわけです。冬場、我が家の庭にやってくるかわいらしいメジロも、恐竜の「末裔」なんですよね。

▪️展示のストーリーは、恐竜を中心とした進化のドラマが中心になっていますが、地球科学や生命進化の話もあります。最後の方は、哺乳類や人類も登場します。その中でも、個人的な一番の推しは、やはり地元でみつかった恐竜の化石でしょうか。福井県の発掘調査で発見された新種の恐竜5種と他の動植物化石が展示されています。ちなみに、勝山市は、「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」に認定されています。福井県の北東部に位置する勝山市全域をエリアとするジオパークです。詳しくは、こちらをご覧いただきたいと思います。

▪️展示のストーリーは、恐竜を中心とした進化のドラマが中心になっていますが、地球科学や生命進化の話もあります。最後の方は、哺乳類や人類も登場します。その中でも、個人的な一番の推しは、やはり地元でみつかった恐竜の化石でしょうか。福井県の発掘調査で発見された新種の恐竜5種と他の動植物化石が展示されています。ちなみに、勝山市は、「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」に認定されています。福井県の北東部に位置する勝山市全域をエリアとするジオパークです。詳しくは、こちらをご覧いただきたいと思います。

▪️福井県立恐竜博物館は、親子連れでテーマパーク的に楽しむことができます。小さなお子さんも楽しめると思います。しかし、大人の夏休みの自由研究としては、事前学習をしっかりして、展示からもっと深く学ぶことが大切なのかなと思いました。今回は、お土産に図録をきちんと買い求めました。自宅でしっかり学習し、またこちらの博物館を再訪して学びを深めたいと思います。そうそう、博物館に行く前に、福井県の名物であるおろし蕎麦で腹ごしらえをしました。奮発して、天ぷらがついているものにしました(血糖値のこと心配ですが…)。食べてから、おろし蕎麦の大盛りにすればよかったかなとちょっと後悔しました。でも、美味しかったですよ。

クサガメ三兄弟

▪️7年前、養子に迎えたクサガメたち。3匹のうち、2匹は♀であることがわかりました。なぜなら、2匹とも無精卵を産んだからです。もう1匹。元気ですが発育不全で、無精卵を産んだこともなく性別もよくわかりません。養子に迎えた時は、3匹ともとっても小さく、同じ大きさだったんですが、その後成長に差がでてきました。1枚目(左)の写真、2匹いますが、三郎と一郎です。小さい方が一郎、2枚目(右)の写真、1匹だけ写っていますが、二郎です。三郎と二郎は、メスがあることがわかっていますが、勝手に♂だと思い込んでそう名付けてしまったので仕方がありません。三郎が一番大きく、二郎は少し小さめ。そして一郎はかなり小さめということになります。

▪️7年前、養子に迎えたクサガメたち。3匹のうち、2匹は♀であることがわかりました。なぜなら、2匹とも無精卵を産んだからです。もう1匹。元気ですが発育不全で、無精卵を産んだこともなく性別もよくわかりません。養子に迎えた時は、3匹ともとっても小さく、同じ大きさだったんですが、その後成長に差がでてきました。1枚目(左)の写真、2匹いますが、三郎と一郎です。小さい方が一郎、2枚目(右)の写真、1匹だけ写っていますが、二郎です。三郎と二郎は、メスがあることがわかっていますが、勝手に♂だと思い込んでそう名付けてしまったので仕方がありません。三郎が一番大きく、二郎は少し小さめ。そして一郎はかなり小さめということになります。

▪️一郎は、エサを食べるのが下手くそです。目が悪いとか、何か原因があるのかもしれません。今でもかなり小さいのですが、もっと小さい時は、大きくなってきた二郎や三郎に威嚇されて隅で小さくなっていました。また、体に水カビが生えてきたこともありました。その時、イソジンを薄めて消毒してあげました。身体が弱かったのです。そういう時期を乗り越えて、今はでかい二郎や三郎となんとか同居しています。

▪️昨日、身体検査をしてみました。三郎の甲羅の大きさは22cm、二郎は20cm、一郎は13cm。本当は、もっと大きな水槽で育ててあげたいのですが、適当な水槽がありません。写真、水槽ではなくて、ホームセンターに売っているコンテナです。この酷暑の中で、この小さなコンテナだとすぐに微温湯になってしまいます。どうしたものかと思案中です。facebookにあるカメたちの古い投稿を調べてみました。3枚目は、2016年の5月にfacebookに投稿したものです。今から7年前のものですね。ほんとに、小さいです。2〜3cm程度かなと思います。

童謡「しゃぼん玉」の歌詞の意味

▪️短歌が好きです。自分で創作をしているわけではないのですが、NHKの短歌の番組等を時々拝見しています。下に貼り付けたものは、以前、この番組で講師をされていた歌人の佐々木頼綱さんのツイートです。7月1日は「童謡の日」だったのですが、童謡に関するツイートです。童謡「しゃぼん玉」は、誰もがよく知る童謡ですが、この歌詞の意味が「生まれてすぐに亡くなった子どもへの鎮魂歌」だという話は全く知りませんでした。そういうことを知ってしまうと、この童謡、めちゃくちゃ悲しいです。「生まれてすぐに 壊れて消えた」。

6月がもう終わりますね。

7月1日は「童謡の日」だそうです。しゃぼん玉消えた

飛ばずに 消えた

生まれて すぐに

こわれて 消えた

風 風 吹くな しゃぼん玉 飛ばそ「シャボン玉」の作詞は野口雨情。わずか七日間の命だった長女を歌った詩と言われています。(近所の幼い子の死という説もあり)

— 佐佐木頼綱 (@theotsuma) June 30, 2021

キロデクテス・マクラツス

▪︎「G0Pro」という商品の動画。facebookのタイムラインに流れてきた広告です。この動画を「G0Pro」で撮影したんでしょうね。それはともかく、この巨大クラゲ、過去に一度しか目撃記録がないのだそうです。しかも、映像記録としては世界初。ハコクラゲ類に属する「キロデクテス・マクラツス」です。美しさと、ある種の恐ろしさ、両方を兼ね備えているような気がします。

庭で孵化したトンボ

■朝、我が家の小さな庭を巡回中、小さな庭の中のさらに小さな池に、大きなトンボを見つけたのでした。じーっとしています。どうしていつまでもここにとまっているのかなと不思議に思い近づいて観察すると、脱皮をした後、体を乾かしているところのようでした。さらに、顔を近づけて観察すると、水面から突き出た水草にとまっているのではなく、そこにはヤゴの抜け殻があり、その抜け殻にとまっているのでした。

■朝、我が家の小さな庭を巡回中、小さな庭の中のさらに小さな池に、大きなトンボを見つけたのでした。じーっとしています。どうしていつまでもここにとまっているのかなと不思議に思い近づいて観察すると、脱皮をした後、体を乾かしているところのようでした。さらに、顔を近づけて観察すると、水面から突き出た水草にとまっているのではなく、そこにはヤゴの抜け殻があり、その抜け殻にとまっているのでした。

■さあて、これはなんというトンボでしょう。大きさからすると、オニヤンマではないかと思うのですが、素人の同定はあてになりません。脱皮したばかりだと色もだんだん変わってくるだろうし…。帰宅後、ヤゴの抜け殻から推測してみることにします。でも、こんな池でよく羽化できましたね。ひょっとして、池の中のヒメダカを「絶滅」に追いやったのは、このトンボなのかな。ヒメダカは餌にされたのかな〜。

■しかし、今日は、朝からちょっと興奮し感動しました。子どもみたいですけどね。子どもの時は、こういう興奮や感動がたくさんあったのでしょうね。これから歳をとってまた子どもにかえっていくのだから(二度童というらしいですが)、少しずつ興奮と感動が増えないかな〜と思いますが、まあ無理ですかね。

【追記1】

■この投稿とほぼ同じ内容をfacebookに投稿したところ、滋賀県立琵琶湖博物館で学芸員をされている金尾滋史さんから、コメントをいただきました。「ヤブヤンマっぽいですね。成熟したこのトンボのオスの眼は非常に美しいですよ」とのことでした。オニヤンマではなくて、ヤブヤンマなのだそうです。

ピーター・ノーマン

■たまたま偶然なんですが、このTweetに出会いました。このTweetの「メキシコシティ五輪の表彰台」のこのシーンを、私は記憶しています。メキシコオリンピックは1968年ですから、当時、私は小学校4年生だったと思います。黒人差別のことについても、どこまで深く理解していたかは別にして、子どもなりに知っていたと思います。だから、この黒い手袋をはめた拳を高く上にあげたこのシーンを記憶しているのです。しかし、2位のオーストラリア人の白人選手のことについては何も知りませんでした。ピーター・ノーマン。彼は、1位と3位のアメリカの選手の黒人差別に抗議するふたりに深く連帯していたのです。

ブラックパワー・サリュートの象徴的写真として有名な「メキシコシティ五輪の表彰台」

1位と3位の黒人二人による拳を挙げた抗議は、米国世論に大きな影響を与えたが、立ち尽くす2位の白人選手、ピーター・ノーマンについてはあまり語られない。彼もまた、二人に連帯する抗議の支持者だった。 pic.twitter.com/h2qCAfIMO0

— 殭屍の史林堂 (@Jiangshi2020) May 7, 2023

■ピーター・ノーマンのことについては、wikipediaの解説ですが、こちらから知ることができます。また、ピーター・ノーマンの甥マット・ノーマンが監督をしたドキュメンタリー作品「SALUTE」も2008年に公開されているようです。