龍谷ミュージアム春季特別展「水 神秘のかたち」

■龍谷大学の龍谷ミュージアムでは、春季特別展として「水 神秘のかたち」を開催いたします。以下が、概要です。

あらゆる生命の根源“水”。地域や時代を超えて、人々は水を敬い、畏れ、そして様々な願いを捧げてきました。とりわけ、四方が海に囲まれ、かつ水源が豊かな日本では、仏教や神道の思想・儀礼が深く関わり合い、水にまつわる多くのほとけや神が信仰されました。たとえば竹生島(滋賀県)や江島(神奈川県)など「水の聖地」の女神とされる『弁才天』や海運の神『住吉明神』、雨乞い祈祷の本尊となった『龍王』などはその好例といえるでしょう。また近世においては、国内各地の水辺の名所を描いた華麗な屛風絵が人々の目を楽しませました。

本特別展では、水に込められた願いや祈りを表した絵画・彫刻・典籍などの名品を通して、日本人が育んできた豊かな水の精神性を紹介します。浄らかな水が生んだ神秘のかたち―その造形美を心ゆくまでお楽しみください。

■このポスターの中央にいらっしっゃるのは、「宇賀弁財天」です。「MIHO MUSEUM」が所蔵されているものです。「宇賀弁財天」とは、「宇賀神」と「弁財天」が合体・集合しています。少し説明します。「弁財天」は、私でもわかります。「弁天さん」ですね。仏教の守護神である女性の神様です。もともとは、ヒンドゥー教の女神なのだそうえです。ところが、このポスターの「弁財天」は少しかわっています。ポスターではわかりにくいのですが、頭の上に、顔は老人・身体は蛇の神様がのっかっています。その前には、鳥居もありますね。この「人頭蛇身」の姿をしているのが「宇賀神」です。日本固有の神様で、穀霊神・福徳神として信仰されてきた神様のようです(ようです…というのは、今回、少し勉強してみたからです)。この「宇賀弁財天」ですが、 滋賀県では、琵琶湖・北湖に浮かぶ竹生島、この竹生島にある宝厳寺に祀られている「宇賀弁財天」が有名です。特別展の解説にもあるように、「弁財天」は「水の聖地」の女神です。全国各地の水神様等の様々な神様と習合して、人と水がかかわるところに祀られているようです。「人–弁財天–水環境」というふうに、人と水環境を結び付けています。そもそも「弁財天」はインドでは河川の神様でした。

■私は、琵琶湖流域を中心に、河川や湖沼の環境問題にいて研究していますが、そのような自分の専門的な関心とこの特別展、どこか深~いところで結びつくような気がします。ぜひ、この春季特別展を観覧させていただこうと思います。

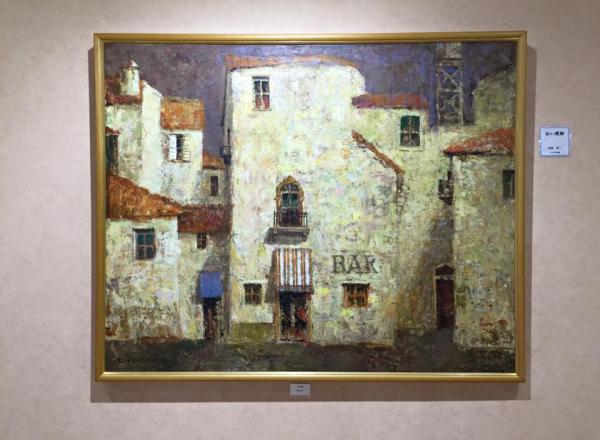

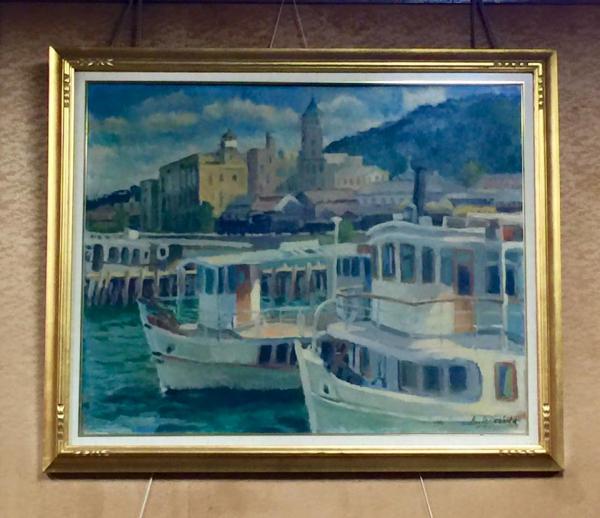

浜大津港の絵

■金曜日に、滋賀県庁に仕事があり農政水産部を訪問しました。部の皆さんと、これから取り組む事業に関して協議を行いました。その際、壁にこのような絵が飾ってありました。これは、私が生まれる前に浜大津港を描いたものです。絵の左下隅に1956年の数字が入っていたような気がします。おそらくは、この絵が描かれた年なんでしょうね。

■絵からは、現在の「旧大津公会堂」が湖岸に建っていることが確認できます。その奥には、時計台のような塔が見えますね。これは昔の大津市役所です。当時は、大々的に埋立が行われる前ですから、湖岸に列車が走っていました。絵の中では、蒸気機関車も走っていますね。これは面白い。昭和40年代まで国鉄浜大津駅という貨物駅があって、膳所から浜大津まで貨物列車が運転されていました。国鉄はレールの幅が狭軌で、京阪電車はレールの幅が広軌になりますが、どちらも、両方走ることができるように、レールが3本あったと…聞いています。東海道線で運ばれてきた貨物が、膳所からこの浜大津までやってきて、ここからは江若鉄道で個性地域に運ばれていったのです。大津は琵琶湖と山に挟まれた土地のない街でしたから、鉄道は湖岸を走っていました。もし、今も湖岸を走っていたら、ものすごく人気が出たでしょうね。

■昭和30年頃から、日本中で街の景観が急激に変わっていきました。開発=善という感じです。ちょうど高度経済成長期の始まりの頃です。景観や町並み保全が問題になってくるのは、高度経済成長期も後の方だったかと思います。市役所の建物も、いろいろ手とお金を加えれば半世紀後には、相当に価値を生み出したのでしょうが、当時の方たちからするとそういう発想にはならなかったでしょうね。狭い、古い、集中豪雨時は雨が入ってくる…、であれば、土地を売却して、郊外に新しい建物を立て直すというのが当時の発想でしょう。

■昭和30年代に撮影された記録映画のDVDを持っています。大津市歴史博物館で購入しました。冒頭は、ブルドーザーで山をガンガン開発するニュース映画から始まります。今だと考えられないことですが、当時は、そうやって自然を開発していくことが誇らしいことであり、善だったわけです。埋め立てが始まったのは、この絵が描かれた時からすると、もう少し後のことになりますね。景観には公共的価値がある、たとえ私有地であっても、公共的な価値を守るためには私的な権利も制限されるという考え方は、なかなかこの国に根付いてきませんでした。今も…。もし、マンション建設が規制されていると、大津の街も、まったく違った都市景観になっていたことでしょう。それだけでなく、大津という街の一般的な評価も、今よりももっと高いものになっていたのではないかと思うのです。

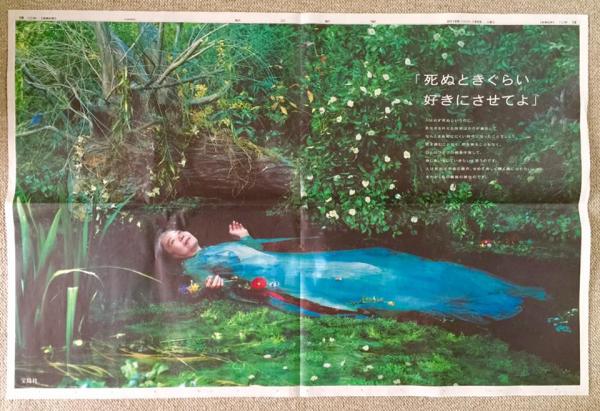

樹木希林さんの死生観

■今月の1月5日の新聞に、出版社である「宝島社」の2016年の企業広告が掲載されました。新聞の見開きという大きさもさることながら、そこに癌の治療をしながら女優を続けてこられた樹木希林さんが登場され、ご自身の「死生観」を表明されていることから、話題になりました。

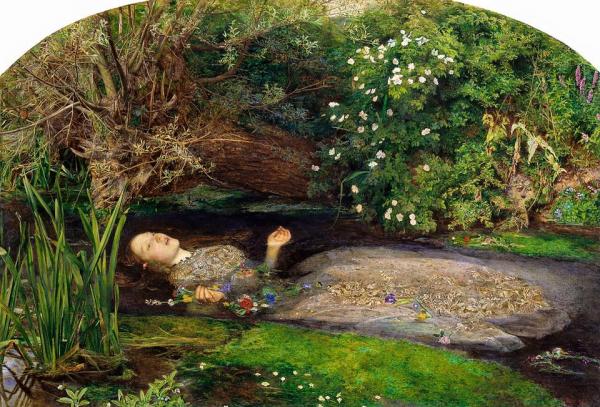

■上の写真は、樹木希林さんの広告(朝日新聞)。下は、その題材となったミレーが描いた絵画です(wikimediacommonsより)。シェークスピアの「ハムレット」に登場するオフィーリアです。絵画については全く知識がありません。調べてみました。このミレーの作品は、オフィーリアがデンマークの川で溺れて死ぬ前に歌を口ずさんだ、そのシーンを描いたもののようです。樹木希林さんは、このオフィーリアを演じているのです。つまり、もうじき死ぬことを前提にしている…ということにななります。そう考えると、この「宝島社」の広告に書かれた文章の意味もよくわかります。

「死ぬ時ぐらい 好きにさせてよ」

人は必ず死ぬというのに。

長生きを叶える技術ばかりが進化して

なんとまあ死ににくい時代になったことでしょう。

死を疎むことなく、死を焦ることもなく。

ひとつひとつの欲を手放して、

身じまいをしていきたいと思うのです。

人は死ねば宇宙の塵芥。せめて美しく輝く塵になりたい。

それが、私の最後の欲なのです。

■樹木希林さんは、死を自分の日常生活の延長線上で受け止めようとされているかのようです。樹木希林さんもいうとおり、医療の技術的進歩により、人は、なかなか「死ねない」時代になりました。それに加えて、私たちの現代社会は死を「不可視化」させます。死を「隠蔽」しようとします。そして「生」ばかりを煽ります。「欲」を捨て切れません。「欲」を媒介に「生」ばかりにこだわると、「生」から「死」への移行が非常に困難になります。樹木希林さんは、生きている時から「生」と「死」の間にある境界をきちんと乗り越えるための準備をされています。それを樹木希林さんは、ひとつひとつ欲を手放すことだと言います。欲は、生への執着と関連しています。ただ、こうも言っておられます。「人は死ねば宇宙の塵芥。せめて美しく輝く塵になりたい。それが、私の最後の欲なのです」。

■これは欲と言うよりも、境界を超えた向こうにある「死」にスムースに移行するための、心に深く位置付けられたイメージようなものなのだと思います。「生」と「死」は連続しています。「生」の最期の瞬間に、すぐに到来する「死」を先取りできていないといけません。そのような意味での心の「羅針盤」が必要になります。「私」という存在は、この「地球」から生まれ、「地球」は宇宙の「塵」から生まれてきたのですから、また「私」もその「塵」に還っていくのです…樹木希林さんがおっしゃっていることは、そのような大きな宇宙的・神話的な循環のイメージでしょうか。おそらくは、樹木希林さんの場合は、そのようなイメージが、「身体」の感覚の一部になるほど深く身についておられるのかもしれません。表面的なところで「理屈」として理解したとしても、「生」と「死」の間にある境界を超えることはなかなか困難です。「境界などないのだ。両者は連続しているのだ。そのことを普通に経験するのだ」という強いイメージを持つことはなかなかできません。そのために、人類は、様々な宗教的な文化的な装置を作り出してきたのではないか、私のそう思うのです。にもかかわらず、そのイメージを実感することが困難な時代や社会に、今私たちは生きているのです。

■浄土真宗の僧侶の方とお話しをしたことがあります。私の職場には、僧籍をお持ちの方が多数働いておられますが、普段、浄土真宗の教えや死生観についてお話しを聞かせていただくことは、ほとんどありません。酒席でお隣りになったとき、たまたま偶然にそのようなお話しを聞かせていただくチャンスが生まれました。お話しの中では、お父様もお母様も、死ぬ時には苦しまれなかったということをお聞かせくださいました。それは、「お聴聞を繰り返してきたからだ」というのがその方の説明でした。浄土へとお連れくださる阿弥陀如来への感謝の気持ちを深く身体化していく、浄土真宗の教えを「理屈」だけではなく「身体」の感覚のレベルまで深く受け止めていたから…そのように私は感じ取りました。私は、樹木希林さんの「せめて美しく輝く塵になりたい」という言葉を読みながら、ふとこのようなことを思い出しました。

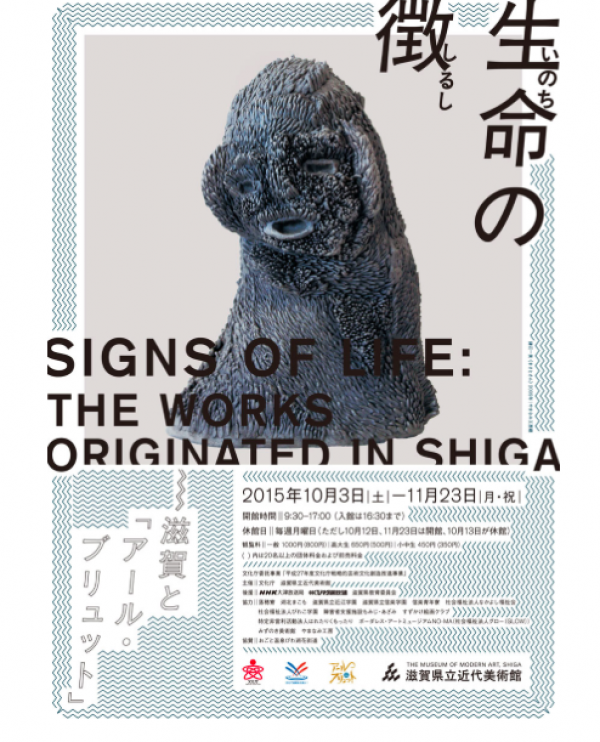

生命の徴ー滋賀と「アール・ブリュット」

■以下は、滋賀県立近代美術館の企画展に関するページからの引用です。なかなか美術鑑賞をするような時間はないのですが、この滋賀県津近代美術館は勤務月の瀬田キャンパスの近くでもありますし、この企画展だけは必ず行きたいと思っています。

「アール・ブリュット」とは、もともと《生(き)の芸術》と訳され、正規の美術教育を受けず、発表や評価への願望からではなく、人間の生の根源にねざす創造の衝動から生まれてきた芸術を意味しています。フランスの画家ジャン・デュビュッフェ(1901-1985)が定義づけたこの美術の概念は、ことに日本国内において、独自の展開をしていることは注目に値します。アール・ブリュットのひとつである、障害のある人々の造形活動に目を向けてみると、滋賀県の福祉施設で行われてきた、これまでの取り組みが浮かび上がってきます。

1つの出発点として挙げられるのが、戦後間もない1946年に大津市に設立された近江学園での、粘土による造形活動です。その活動は、教育的な営みとして、かつ職業訓練の場として始まりましたが、活動の中からは知的障害児たちの手による驚くほどのユニークな造形が誕生していきます。それは、粘土が自由な造形を導く素材であったこと、そして敢えて教えることをせず彼らの創造性を信じこれに委ねた優れた指導者が関わっていたことと、無関係ではありません。

その表現に対して大きな可能性を感じていた施設の職員や指導者たちは、施設での造形活動を即売会や展覧会という形で発表していきました。彼らの地道な取り組みはその後、アーティストとのコラボレーションによる新しい展開にも繋がっていきます。また、1981年より始まった「土と色」展は、障害者の造形活動と、それに伴う指導のあり方について、今なお大きな影響を与えています。

これらの活動を経た90年代以降、福祉施設で生まれた作品の一部がローザンヌのアール・ブリュットコレクションなどの国外の美術館でも紹介されるまでとなりました。

このような豊かな歴史を持つ滋賀県において、2019年、滋賀県立近代美術館は「アール・ブリュット」を新たなコレクションの核に加えた「新生美術館」として生まれ変わる予定です。

『生命(いのち)の徴(しるし)─滋賀と「アール・ブリュット」─』展は、新しい美術館の誕生に向けたステイトメントを示す展覧会として、滋賀県の福祉施設のユニークな造形活動の歴史を概観しながら、その先進的な取り組みがどのように継承され、展開してきたのかを参照作品を含めて展覧するものです。表現という可能性を知り、それによって広がった作り手たちの世界ム。本展は、彼らの生命(いのち)の徴(しるし)である数々の作品とその魅力に出会う、素晴らしい機会となることでしょう。

※ 平成27年度文化庁戦略的芸術文化創造推進事業

会 期

平成27年 10月3日(土)─11月23日(月・祝)休 館 日

毎週月曜日。ただし10月12日(月・祝)および11月23日(月・祝)は開館、10月13日(火)が休館観 覧 料

一 般 1000円(800円) 高大生 650円(500円) 小中生 450円(350円)

( )内は前売および20名以上の団体料金ローソンチケットでお買い求めの前売券は、当館総合受付(チケットカウンター)にて観覧券とお引き換え下さい。

前売券販売箇所のご案内はこちら※身体障害者手帳等をお持ちの方は、常設展・企画展とも観覧料は無料です。

主 催

文化庁、滋賀県立近代美術館後 援

滋賀県教育委員会、NHK大津放送局、BBCびわ湖放送協 力

落穂寮、湖北まこも、滋賀県立近江学園、滋賀県立信楽学園、信楽青年寮、社会福祉法人なかよし福祉会、社会福祉法人びわこ学園、障害者支援施設もみじ・あざみ、すずかけ絵画クラブ、特定非営利活動法人はれたりくもったり、ボーダレス・アートミュージアムNO-MA(社会福祉法人グロー(GLOW))、みずのき美術館、やまなみ工房協 賛

おごと温泉 びわ湖花街道出展作家(予定)

伊藤喜彦、小笹逸男、小川滋、鎌江一美、菊池一恵、小林祥晃、坂上チユキ、澤田真一、高嶺格、田島征三、谷口ちよ子、西川智之、戸次公明、吉川敏明、村田清司、八木一夫、アドルフ・ヴェルフリ、マッジ・ギル 他展覧会の見どころ

・滋賀県の福祉施設で行われた造形活動の出発点にあたる作品の数々をご覧いただけます。

・歴史の分岐点に登場した様々な作品をご覧いただけます。

・澤田真一や伊藤喜彦など滋賀県を代表する作家をはじめ、県外・国外の作家もボーダレスに出展します関連事業

■講演会「右腕を失って アール・ブリュットと三橋節子」

講師:椹木野衣氏(美術批評家、多摩美術大学美術学部教授)

日程:10月17日(土) 14:30〜16:00 場所:当館講堂

■トークイベント「滋賀の造形を語る」

講 演:講師:吉永太市氏(元一麦寮寮長)

座談会:講師:谷村太氏(元滋賀県立近江学園支援員)・山下完和氏(やまなみ工房施設長)

聞き手:服部正氏(甲南大学文学部准教授)

日 程:11月1日(日)14:00〜

場 所:当館講堂

■たいけんびじゅつかん(小中学生のための体験ワークショップ)

◇10月「羊毛フェルトでふわふわ壁飾りを作ろう!」

日時:10月18日(日) 1. 9:30〜12:00 2. 13:30〜16:30

講師:山野若菜氏(羊毛フェルト作家)

会場:当館ワークショップルーム

定員:各15名

材料費:未定(1000円程度の予定です)

◇11月「アール・ブリュットとはなそう!アートをつくろう!」

日時:11月15日(日)10:00〜14:30

会場:当館ワークショップルーム

定員:30名

材料費:100円

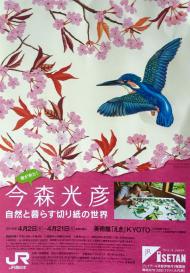

「今森光彦 自然と暮らす切り紙の世界」

▪︎4月から始まった仕事で印鑑が4本必要になり、JR京都伊勢丹にある「ハン六」さんに注文をしました。昨日、店の方に届いたとの連絡が入り、今日の午前中に受け取りに行ってきました。

▪︎「ハン六」さんは10階。エレペーターで移動していると、途中7階で扉が開きました。ピンク色のパネルに「今森光彦」の名前が見えました。美術館「えき」KYOTOで、今森光彦さんの切り紙展覧会が開催されていました。今日がオープニングのようでした。「おっ!!」と思いました。というのも、今朝、自宅に送られてきたこの展覧会のチラシを、たまたま見ていたからです。そのときは、「あっ、今森さんは、また展覧会をされるのだなあ、精力的に活動されているなあ」と思っただけでしたが、エレベーターの扉が開いて、その展覧会が開催されている会場であったわけで、「これはご縁、今日、行かなければ」と、印鑑を受け取ったあと、急ぎ足で展覧会を楽しませていただきました。

▪︎記念に、トートバック、一筆箋、そしてオリジナルのフォルダーを購入しました。今森さんと初めてお会いしたのは、新進気鋭の昆虫写真家として社会的な注目をあび、そして様々な賞を受賞されはじめた頃だったかと思います。私が、滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備室に勤務しているときの頃です。最後にお会いしたのは、私が岩手県立大学に勤務しているときでした。もう15年ほどお会いしていないと思います。あいかわらずスリム。しかも、精力的に活動されています。写真やエッセイだけでなく、切り絵もされているとは知りませんでした。多才な方です。といいますか、ご自身のライフスタイルも含めてすべてをご自身の作品にされているように思いました。

▪︎展覧会を急ぎ足で楽しませていただき、大学へ向かいました。今日は、瀬田キャンパスの入学式です。入学式のあとは、深草キャンパスに移動して新任者研修を行わねばなりません。いろいろ慌ただしい年度始まりです。慌ただしいなか、今森さんから素敵な時間をいただきました。写真は、京都駅の大階段から撮った京都タワーです。面白い写真が撮れました。

武蔵野美術大学生による黒板ジャック

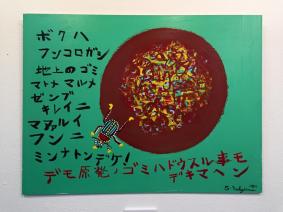

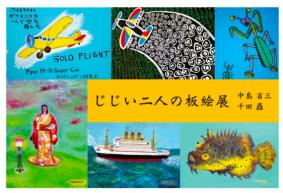

中島省三さんの「じじい二人の板絵展」

▪︎昨日は、第35回「北船路野菜市」でしたが、そこに自転車に乗った旧知の男性があらわれました。映像作家の中島省三さんです。中島さんとは、私が滋賀県庁職員で、琵琶湖博物館開設準備室にいたときからのおつきあいです。中島さんは、高度経済成長とともに琵琶湖の環境が破壊されていく過程を、ずっと映像に撮り続けてこられました。くわしくは、こちらの「中島省三フォトギャラリー」をご覧ください。

▪︎中島さんとは、商店街のアーケードの下で立ち話をしました。私の方から、すぐにお尋ねしたのは、私たちが「野菜市」をしているすぐそばにある、「ギャラリーオー」さんでご友人と個展をされていることについてです。昨日、野菜市に向かうさいに、「ギャラリーオー」の前を通ったのですが、すごく魅力的な絵が飾ってありました。アクリル絵具で描いたカメラの「Leica Ⅲ f」です。そこには、「ボクの好きなバルナック、ライカフィルムカメラ」と書いてあり、近寄ってサインをみると「S.Nakajima」と書いてありました。「あれっ…」と思って、確かめてみると、「じじい二人の板絵展」という個展でした。「S.Nakajima」は、やはり中島省三さんのサインでした。ということで、立ち話の最初に、私のほうからいろいろお尋ねしたのでした。

▪︎なにか、楽しいです。おちゃめです。板にアクリル絵具で描いているのだそうです。しかし、そのような雰囲気のなかにも、琵琶湖の環境問題をテーマにされてきた映像作家の中島さんならではの思いを込めておられることがわかります。「じじい二人の板絵展」。中島さんと私とは18歳違い。現在74歳になられました。とてもお元気です。

▪︎なにか、楽しいです。おちゃめです。板にアクリル絵具で描いているのだそうです。しかし、そのような雰囲気のなかにも、琵琶湖の環境問題をテーマにされてきた映像作家の中島さんならではの思いを込めておられることがわかります。「じじい二人の板絵展」。中島さんと私とは18歳違い。現在74歳になられました。とてもお元気です。

▪︎トップの写真ですが、中島省三さんとのツーショットの写真です。私、笑っていますが、まぶたの感じ等からは、かなり疲れが溜まっているようにも感じます。いけません。

大風邪をひいてしまいました。

▪︎1つ前は、「鳥越皓之先生の最終講義」についてのエントリーでした。有名な方ですし、現在は日本社会学会会長ですから、どんな講義をされたのか知りたいという方もおられるでしょうね。かつての真面目な教え子として、きちんと録音をしましたし、ノートもとりました。それをもとに、エントリーしようと思っていたのですが、どういうわけか日曜日から体調を崩し始め、月曜日には発熱、39℃まで熱が出てしまいました。無理をしたせい…ではありませんよ。水曜日には、やっと熱もひいたのですが、こんどは咳と鼻水がとまりません。困りました…。ということで、一つ前のエントリーを完成させるために、もうすこし時間をください。

▪︎お知らせだけじゃつまらないので、面白い動画をアップしておきます。奇妙な形の彫刻を回転させて、高速シャッタースピードカメラで撮影することによって、このような動画ができるのだそうです。不思議ですね〜。ここで、こういう動画をみていると、⚪︎⚪︎…⚪︎⚪︎を連想します…てなことを言いたくなりますが、やめておきます。こちらは、もっとすごいです。

大竹茂夫さんの個展

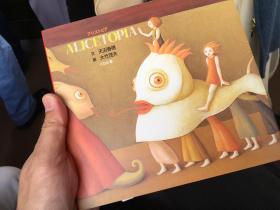

■以前からずっと、画家・大竹茂夫さんの作品を実際に拝見したいと思ってきました。しかし、なかなかそのチャンスがありませんでした。23日(火・祝日)、母親の介護があったのですが、妻の協力も得て、なんとか大竹さんの個展にやっといくことができました。また、高校の先輩でもある大竹さんご本人に初めてお会いすることができました。場所は、神戸の三宮から坂道を少し登った山手にある「ギャラリー島田」です。

■以前からずっと、画家・大竹茂夫さんの作品を実際に拝見したいと思ってきました。しかし、なかなかそのチャンスがありませんでした。23日(火・祝日)、母親の介護があったのですが、妻の協力も得て、なんとか大竹さんの個展にやっといくことができました。また、高校の先輩でもある大竹さんご本人に初めてお会いすることができました。場所は、神戸の三宮から坂道を少し登った山手にある「ギャラリー島田」です。

■大竹さんの作品には、たくさんのキノコが登場します。また、大竹さんの想像力がつくりだした奇妙な生き物たちが登場します。大竹さんが描く作品は、そのようなキノコや奇妙な生き物たちに人間の世界が支配された、あるいは、キノコや奇妙な生き物たちが棲む世界に人間が迷いこんでしまった…そのような世界を描いておられます。私の拙い説明ではなかなか理解しがたいとは思いますが…。キノコの菌が人間に取り憑く…なんとも恐ろしいことのように思いますが、恐ろしいことでありながら、そこには静かな平和と安寧の世界がひろがっています。私の個人的なしかも拙い表現でしかありませんが、なにか「宙ぶらりん」のままにされたような不安定な気持ちになります。しかし同時に、静かに心が揺さぶられます。そして、通常の生活では経験できない、もっと別種の奇妙な感情が心のなかに浮かび上がってきます。それが、心地よい(?!)のです。

■今回の個展のテーマは「不安なきのこ狩り」です。「ギャラリー島田」の島田誠さんは、次のように解説されています。

1993年に初めて大竹茂夫展を開催、そこからほぼ3年ごとにで、今回が8回目となる。そして全体が一つの物語のように見える。タイトルを辿れば、粘菌者の王国-超正常刺激-寓話の変貌-粘菌代-そして再び粘菌者がの王国が誕生し大竹ワールドの住人である菌が人間に取り憑き、菌人類となり、新しい能力を身につけて、異次元の文明、都市を創りあげる物語が始まったのです。そして冬虫夏草や腹菌類の人々の日々が語られます。

■今回の個展で、一番、引きつけられた作品は「三叉路の家」です。大竹さんは、個人ホームページを運営されています。そのホームページのなかにある「冬虫仮装館談話室」という掲示板のトップにこの作品の画像が掲示してあります。この作品が発するインパクトは、パソコンの画像ではぜんぜん伝わらないと思いますが、雰囲気だけはご理解いただけと思います。大竹さんがどのような作品を描かれるのか、ぜひ一度、このホームページのなかにある作品の数々を鑑賞していただければと思います。

■大竹さんは、個展の期間中にギャラリーに作品の制作にも取り組まれていました。何か通常とは異なる板に描いておられました。古いご実家の壁なのだそうです。経年変化で壁板そのものがもつ色彩やパターンが、作品のなかで動き始めます。意識と板とが交錯することのなにか、作品が浮かび上がってくるという感じかな…。以前から思っていましたが、大竹さんは、この世界のなかに埋め込まれた見えないものをリアルに感じ取る(幻視する)能力をもたれた方なのではないかと思います。

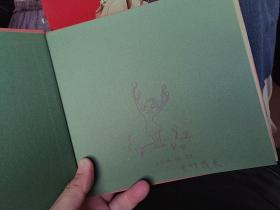

■個展では、絵本も販売されていました。『ALICETOPIA』(文・天沼春樹、画・大竹茂夫、パロル舎)です。購入しました。すると、大竹さんがサインをしてくださいました。また、その場で、私が好きな絵を描いてくださいました。私は、「人間からキノコがはえているところ」とお願いしました。少女の手がキノコになり、身体全体もしだいにキノコに変化していく…少女自身は「あれっ…私、いったいどうなっているの?」という表情をしています。非常に嬉しかったです。大切にしようと思います。

■ところで、大竹さんは、冬虫夏草やキノコのアマチュア研究家でもあります。冬虫夏草とは、キノコの菌が生きた昆虫やクモに取り憑いて殺したあと、それらを栄養分として成長するキノコの総称です。大竹さんの作品では、菌は人間に取り憑き菌人類に進化しますが、実際には昆虫やクモは死んでしまいます。個展では、ガラスのシャーレに入れられた本物の冬虫夏草が展示してありました。「日本冬虫夏草の会」が編集した『冬虫夏草生態図鑑』にも、大竹さんが撮影された冬虫夏草の写真が何点かのっているとのことでした。個展の会場に置かれていたので手に取ってしばらく見てみましたが、この図鑑、とてもよくできています。私のような素人が読んでも楽しい図鑑になっています(ということで、注文してしまいました…)。大竹さんのアマチュア研究家としての活動は、「虫草日誌R」でご覧になることができます。

■ところで、大竹さんは、冬虫夏草やキノコのアマチュア研究家でもあります。冬虫夏草とは、キノコの菌が生きた昆虫やクモに取り憑いて殺したあと、それらを栄養分として成長するキノコの総称です。大竹さんの作品では、菌は人間に取り憑き菌人類に進化しますが、実際には昆虫やクモは死んでしまいます。個展では、ガラスのシャーレに入れられた本物の冬虫夏草が展示してありました。「日本冬虫夏草の会」が編集した『冬虫夏草生態図鑑』にも、大竹さんが撮影された冬虫夏草の写真が何点かのっているとのことでした。個展の会場に置かれていたので手に取ってしばらく見てみましたが、この図鑑、とてもよくできています。私のような素人が読んでも楽しい図鑑になっています(ということで、注文してしまいました…)。大竹さんのアマチュア研究家としての活動は、「虫草日誌R」でご覧になることができます。