書評『オキナワの家』

■NHK朝の連続テレビ小説「ちむどんどん」の舞台は沖縄です。「2022年に本土復帰50年を迎える沖縄が舞台で、沖縄料理に夢をかけるヒロインと、強い絆で結ばれた4兄妹の笑いと涙の物語」なのだそうです。「なのだそうです」というのは、朝の用事をしながら、横目で眺めているだけなので、あまりよくわかっていません。でも、横目で眺めていても気になることがありました。それは、4兄妹が暮らしている家が、独特の雰囲気を醸し出しているからです。私は、建築家の伊礼智さんが執筆された『オキナワの家』の紹介文を以前、これとはまた別のブログに書いたことがあります。その紹介文、結構、評判がよかったことを思い出しました。ということで、こちらのプログにももう一度アップすることにしました。

■今日、注文していた本がAmazonから3冊届きました。1冊は、『時間のなかの建築』、2冊目は『向こう三軒両隣り』、そして3冊目は上の写真の『オキナワの家』(伊礼智さん)です。このブログでは、他にもたくさんの本を紹介させていただくことをお約束しているのですが、まずこの『オキナワの家』からはじめてみたいと思います。

■作者の伊礼智(いれい・さとし)さんは、1959年沖縄生まれ。琉球大学で建築を勉強した後、東京芸大の大学院を終了され、ずっと東京で設計の仕事をされてきました。伊礼さんは、「あとがき」のなかで、ご自分にできることは「沖縄の内部と外部の、両方の視点から『オキナワの家』について、経験をふまえた話をすることだけなのかもしれません。」とお書きになっています。また、「沖縄の空気の中で、呼吸するように身体にしみ込んできたものが、そのベースをつくっていると感じています。」ともお書きになっています。このことが、『オキナワの家』の魅力になっているように思えます。とても面白かった。

■『オキナワの家』は、沖縄の置かれた歴史の説明から始まります。沖縄は17世紀まで、中国との進貢貿易やシャム等との貿易を通じて独特の文化をつくった独立国でした。その後は、薩摩藩に支配され、明治維新後は日本、戦後はアメリカ、そして本土復帰でふたたび日本に、しかし米軍基地はそのまま残り…。そのような複雑な社会状況、様々な文化の要素が混在する沖縄の文化のなかで、琉球大学の学生だった伊礼さんは、名護市庁舎のプランに出会います。それは、「沖縄らしさ」を表現した画期的な設計でした。実際に工事中の名護市庁舎をみて伊礼さんは、衝撃を受けたといいます。「これが建築というものなのか…」

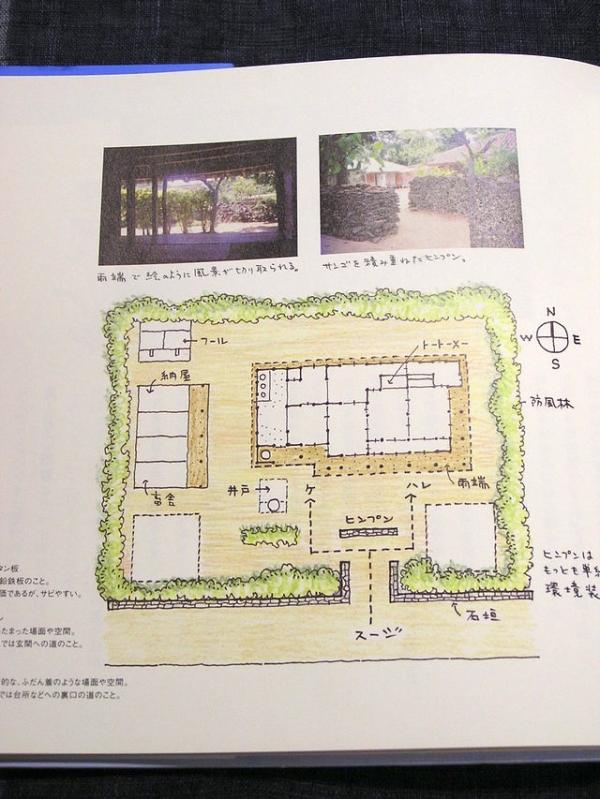

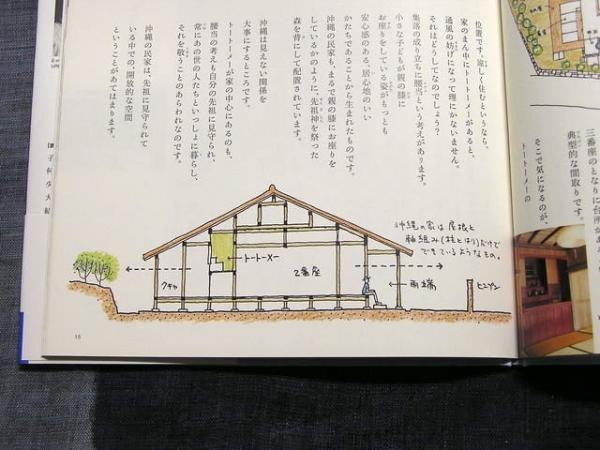

■では、「沖縄らしさ」とはどのようなことなのでしょうか。伊礼さん自身の子ども時代の経験や、学生時代に沖縄の島々を訪ねたときの経験などをもとに具体的に説明されています。まず、屏風(ヒンプン)です。屏風(ヒンプン)とは、路地(スージー)と屋敷内との間ににある衝立のような壁です。目隠しと魔除を兼ねています。材質は、石灰岩や植物やブロック積みなど様々なのですが、この屏風(ヒンプン)は2つの役目(機能)をはたしているといいます。①「空間のグラデーション」

「街を屋敷内に引きこむように建てられ、街と屋敷内をゆるやかに仕切り、街(外部)から室内へゆるやかな変化で、だんだんと空間を引きこんでいく機能」②「コミュニケーションのグラデーション」

「ヒンプンを右に曲がるとハレの空間でハナレや客間があり、左に曲がるとふだんの暮らしをおこなうケの空間で炊事場や井戸、納屋がありました。つまり、ヒンプンは人間関係をふりわける装置でもあるのです。」■伊礼さんは、ヒンプンは、①と作用しあって②をコントロールしているのだといいます。パブリックとプライベートを完全に遮断してしまうのではなくて、ヒンプンは、そのあいだに社会的なグラデーションを産み出しています。私には、伝統的な沖縄の人と人との関係のとり方、そしてそのような人間関係を基盤にしたコミュニティのあり方、そのような社会的な意味での「沖縄らしさ」が、このようなヒンプンを通して見えてくるように思えるのです。

■沖縄では、フクギという肉厚の葉の樹木を屋敷林として植えるようですが、伊是名島(いぜなじま)では、そのようなフクギが防風林として集落全体を守っているようです。そのような防風林としてのフクギとは、いわば物理的なハードな境界なのですが、集落の内部はというと、低い石垣やヒンプンが、「ほんの気づかい程度のプライバシー」を調整しており、それらは精神的なソフトな境界が存在しているだけで、「ひとつの小宇宙」のようになっているのだといいます。これもとても興味深い。ただし、伊礼さんは、以下のようにも述べておられます。「そういうぼくも、この島で見えたはずのゆるやゆかで微妙な境界が、見えなくなってきた世代のひとりなのです」。戦後のアメリカの支配、本土への復帰、急激な社会変動のなかで、若い世代に沖縄の地域社会が伝えてきた社会の一番ベースにある作法(「小宇宙」を生み出すような、他者との関係のとり方、コミュニティに対する考え方、神々との関係のとり方・・・)のようなものが、よくわからなくなってきた、あるいは年配の人びとのように敏感に感じ取れなくなってきた、ということなのでしょう。

■もうひとつ紹介させてください。それは、間取りの開放性と祖先祭祀の問題についてです。沖縄は亜熱帯にありますから、当然、通風を必要とするわけで、間取りは開放的になります。しかし、にもかかわらず、家の真ん中にはトートーメと呼ばれる仏壇があります。これには理由があります。沖縄では、「腰当」(クサテ)という考え方があり、沖縄の民家は、「まるで親の膝にお座りをしているかのように、祖先神を祭った森を背にして配置されている」のですが、それと同じように、「トートーメが家の中心にあるのも、腰当の考えも自分の先祖に見守られ、常にあの世の人たちといっしょに暮らし、それを敬うことのあらわれ」だからです。伊礼さんは、「沖縄は見えない関係を大事にする」とお書きになっています。そのことは、この本の「あの世の住まい」でも説明されています。沖縄独特のお墓、亀甲墓で行なわれる清明祭のときに、親類一同が集まって墓の前で(つまり共通の先祖の前で)宴会をします。ここにも「見えない関係」が存在しています(これらのことは、東アジア的な祖先祭祀がうみだす社会秩序や、環境認識の方法論でもある風水思想とも関係していることでしょう)。■『オキナワの家』では、この他にも、「スージー(路地)の楽しさ」、「雨端…大きな軒下空間」についても説明されています。スージー(路地)は、「街と家、人と神様、人と人のやわらかな境界を」つなぎます。そして「雨端」には、あまり「内と外の区別」がないのです。こようなことから伊礼さんは、「沖縄は『間』に魅力を感じる文化ではないか」、「間の曖昧さを楽しむ、その間の魅力が雨端の魅力にも通じる」と述べています。伊礼さんは、「伝統的な沖縄の住まい」の根本にある原理について解説したあと、それに加えて亜熱帯に位置する沖縄の家が風、熱、天水(雨水の利用)、シロアリ、湿気等に対してどのような工夫をしてきたのか、説明されています

■『オキナワの家』を読むと、沖縄の伝統的な住まいが、亜熱帯の風土に適した形態をしているのみならず、沖縄の人と人との関係のとり方や、そのような人間関係を基盤にしたコミュニティのあり方、さらには祖霊や神々との関係にもみられる、「ゆるやゆかで微妙な境界」「見えない関係」を、伝統的な住まいや集落の構造のなかにうまく写しとっていることがよくわかります。その点が、私にはたいへん新鮮に感じられたのでした。

■『オキナワの家』は、このような伝統的な住まいの話しで終わっているわけではありません。現代の沖縄がかかえるヒートアイランド現象や、コンクリート化した現代の沖縄の住まいの工夫についても説明されます。そして、「これからのオキナワの住まい」へと話しは展開していきます。ここで注意したいのは、ここで「沖縄」から「オキナワ」へとかわっていることです。伝統的な「沖縄らしさ」を踏まえながらも、様々な文化が交流しながら(チャンプルー)新しいこれからの沖縄(オキナワ)の文化や住まい(方)が生まれてくることを期待して、あえてカタカナの「オキナワ」と表現されているようです。またそのさい、さきほど述べたような「境界」や「関係」が「見えなくなってきた世代のひとり」である伊礼さん自身が、意思的に積極的にそれら「沖縄らしさ」を現代社会のなかに賦活させ、チャンプルーな「オキナワ」を産み出していこうとされているところに、私はとても共感をおぼえるのです。

■伊礼さんは、『オキナワの家』の最後のほう「テーゲーに暮らす」で、東京の街にも屏風(ヒンプン)が産み出すような「外でもあり、内でもある半戸外空間」を提案されます(テーゲーとは、「適当」、「だいたい」、「いい加減」という意味で、良い意味にも悪い意味にも使われるとのことです)。「沖縄のように、ちょっとテーゲーな感覚で、街に開いた暮らしかたを取り戻したほうが楽しいでしょう。もっと、半戸外空間を積極的に活用し、街にとけこんでれば、家のひろさも案外、小さくてすむものです。」この伊礼さんの考え方は、環境問題を論じるさいによくあるような「~すべき」というなんらかの規範的な観点からの主張ではありません。そうではなく、テーゲーという言葉により表現されるような「楽しさを、一緒に共有しようよ」という提案であり呼びかけなのです。

■伊礼さんの『オキナワの家』は、次の2つのことを私たちに教えてくれます。ひとつは、「テーゲー空間」の重要性です。私的所有権が前面にでて互いにせめぎ合うような都市空間において、街(パブリックな空間)と家(プライベートな空間)のあいだにグラデーションである「テーゲー空間」をつくりだすことで、2つの空間を連続させていこうということです。もうひとつは、「ゆるやゆかで微妙な境界」「見えない関係」の存在です。このような関係の存在は、私的所有権のもとで、とかく「私が、僕が」となりがちなところに、自分が他者とともにあること、他者(近隣だけでなく先祖も含む)との関係のうえで存在していることを強く意識させます。

■私の専攻分野である社会学に引きよせていえば、「私」と「私」の権利がせめぎあうことの結果として生まれる社会(秩序)(功利主義的な人間観にもとづく社会秩序)ではなく、さまざまな「私」が「テーゲー空間」を通してゆるやかに結びつくことのなかで、そこにポジティブな価値(たとえば伊礼さんのいう「楽しさ」)が産み出され、そのことに人びとが敏感になっていくことの結果として生み出される社会(秩序)、そのような社会(秩序)の可能性を『オキナワの家』は示しているように思うのです。

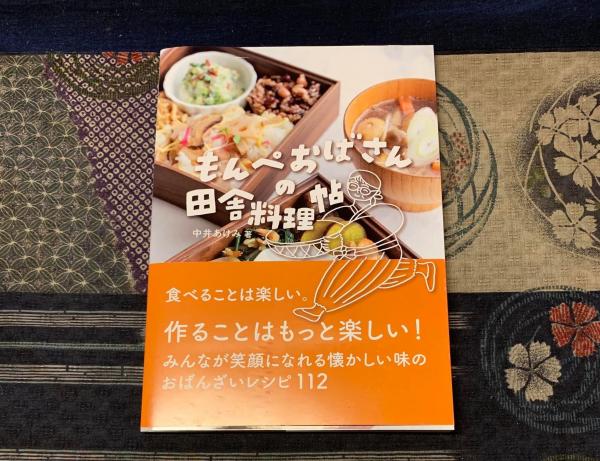

『もんぺおばさんの田舎料理帖』

■昨年の6月に訪問した「気まぐれ朝市」を主宰されている中井 あけみさんが、『もんぺおばさんの田舎料理帖』を出版されました。昨日、自宅に届きました。帯に「食べることは楽しい。作ることはもっと楽しい!」とあります。作ってみたくなります。調味料、郷土料理、野菜料理、主菜料理、塩糀料理、ご飯、甘味、パン、それからつながり飯(お友達のレシピ)と美味しそうなレシピが続きます。お料理の写真は、Kyoko Hashimotoさんという方です。柔らかい自然な光の中で、中井さんのお料理が素敵に浮かび上がってきます。最後は、もんぺおばさんの春夏秋冬。中井さんのお仲間との1年を通じての楽しい活動の様子がよくわかります。いいですね〜。出版社は能見社さん。長浜市の賤ヶ岳の麓にある「丘峰喫茶店」というお店の中にあるのかな。

■このことをfacebookで投稿したところ、中井さんご本人からコメントをいただきました。

ありがとうございます。。応援隊の皆さんのパワーがいっぱい詰まった本です。身近な材料で簡単に作れる物ばかり(野菜)ですのでぜひ料理の友にしていただければうれしいです。

■ そうなんです、中井さんには、中井さんのことを応援される方達、中井さんのファンの皆さんが大勢いらっしゃいます。その応援隊のパワーもすごいのですが、そのような応援隊の皆さんを惹きつける中井さんのパワーもすごいと思っています。

【関連投稿】■以下のタイトルにある「シスターフッド」が大切なキーワードかなと思います。

『気まぐれ朝市』とシスターフッド

現場主義入門のゲストスピーカー

■木曜日の3限は「現場主義入門」という授業です。1回生を対象とした授業です。社会学部の理念は「現場主義」。社会学科、コミュニティマネジメント学科、現代福祉学科、社会学部にはこの3つの学科がありますが、それぞれの学科に固有の「現場主義」に基づいた学びがあります。現場主義の理念に基づいた自分自身の学びを自分自身でどのように組み立てていくのか、今日は、4回生と卒業生のお2人がゲストとしてお話をしてくださいました。

■写真は、卒業生の尾形詩織さんです。現在は、ある学校法人の職員をされています。学生時代は、臨床福祉学科に所属されていました。今は、現代福祉学科に統一されていますが、尾形さんが在籍されていた頃は、臨床福祉学科と地域福祉学科に分かれていたのです。

■尾形さんは、アメリカでの短期留学をきっかけとして、大学で積極性を持って学ぶことの大切さに気付きました。また、アメリカでホームレスの方達にお話を伺うチャンスがあったようで、そのことをきっかけとして帰国後はホームレスの問題に取り組んで研究をされました。人生では、偶然ではあっても、いろんな出来事が転轍手の役割を果たすことがあります。彼女の場合は、その最初の転轍手が留学の経験だったのでしょう。大阪の釜ヶ崎のドヤ街のお話もされました。釜ヶ崎での街歩きをしている際に、案内してくださった方が、ドヤ街の建物にあるたくさんの小さな窓を見ながら、「この小さな窓一つ一つにおっちゃんたちの人生がたくさん詰まっているんやで」と教えてくださったことを絶対に忘れないと語っておられました。大変、印象深いお話でした。

■で、今日のお話の最後に写真に写っている屋台を使った活動について話をしてくださいました。彼女は、お勤めの学校法人の仕事以外に、この屋台を使った活動、そしてもうひとつ…なんだったかな、忘れてしまった(歳はとりたくない…)、とにかく3つの活動をされているのです。で、この屋台で、彼女は「手紙屋」という活動をされています。商売をされているわけではなく、この屋台を街中の公園にごろごろと押して行って、そこで手紙を書くのです。そうすると、「なにやっているんですか」と関心を持つ人が集まってきます。その時、「あなたも、手紙を書いてみませんか」と笑顔で呼びかけると、「あっ、いいんですか。やってみたいです」と、その場で彼女と一緒に手紙書き始めるのです。たくさんの人が集まる場所で、屋台を使って好きなことで人がつながっていく、そのようなイメージでしょうか。新しい心地の良い公共空間を自分たちで作り出していく試みといえるのかな。これは楽しそうです。

■尾形さんを指導されて、そして「現場主義入門」の授業を一緒に担当している現代福祉学科の教員の方が、こういう本があって面白いですよと教えてくださいました。『マイパブリックとグランドレベル ─今日からはじめるまちづくり』(田中元子、晶文社)。読んでみようと思います。

■尾形さんは、人前で話すのは得意ではない…とおっしゃっていましたが、実に楽しそうにお話をされていました。「仕事は、もちろん大変な部分もあるけれど、同時に、楽しいこともたくさんありますよ」と、ご自身の大学での学びの経験だけでなく、働くことの楽しさについて語っておられたことがとっても素敵だなと思いました。もちろん、楽しさといっても、それは与えられる消費的な楽しさではなくて、自分の思いやアイデアが、人とのつながりの中で、いろいろ刺激を受けながら形になっていくこと、そしてそのことが身の回りの社会を少しずつ変化させていくこと…そのようなことなのではないのかなと思います。

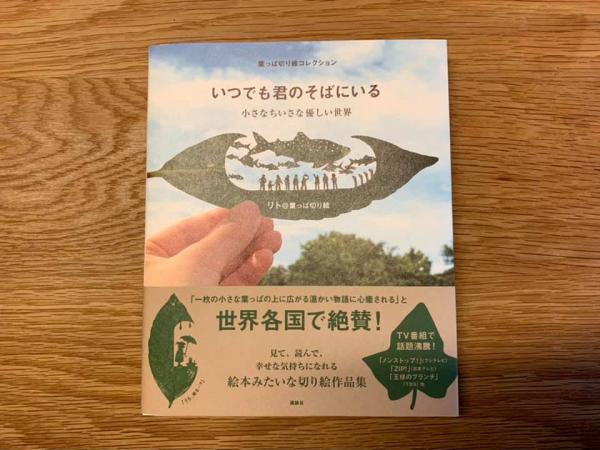

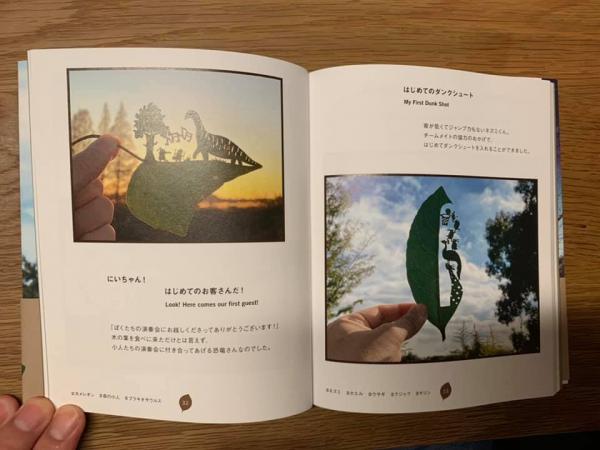

『いつでも君のそばにある 小さなちいさな優しい世界』(リト)

■素敵です〜。童話を題材に、心の中に浮かぶ物語が、葉っぱの切り絵として表現されています。新聞で作者・リトさんのことを知り、早速、この本を買い求めました。Twitterにも投稿されています。この本の「おわりに」には、「あの時『ADHD』という言葉に出会っていなかったら、きっとこんな人生の転換には巡り会わなかった」と。私は、このリトさんの気づきがとても大切なことだと思います。詳しくは、以下の動画をご覧ください。

[シブ5時] 発達障害 個性を生かした “葉っぱの切り絵アート” | NHK

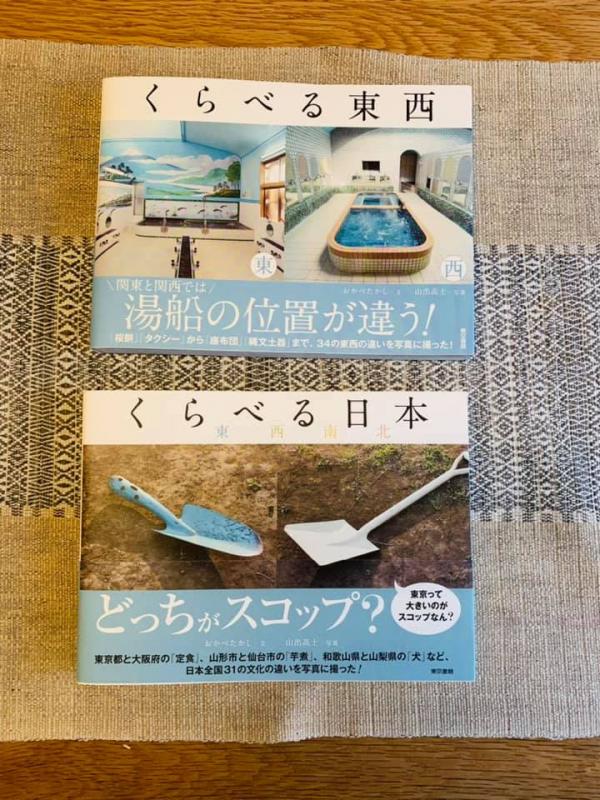

『くらべる東西』

■こんな本を手に入れました。まずは、上の『くらべる東西』から読み始めています。最初から読むというよりも、気になったところを眺めて読む…そんな感じで読んでいます。例えば、座布団。東は、座布団の真ん中の綴じ糸は「×」か「+」なのだそうです。それに対して、西は「Y」なんですって。知りませんでした。といいますか、我が家は椅子に座る暮らしをしているので、自宅にきちんとした座布団がないように思います(ひょっとすると、押し入れにあるかもしれませんが)。

■こんな本を手に入れました。まずは、上の『くらべる東西』から読み始めています。最初から読むというよりも、気になったところを眺めて読む…そんな感じで読んでいます。例えば、座布団。東は、座布団の真ん中の綴じ糸は「×」か「+」なのだそうです。それに対して、西は「Y」なんですって。知りませんでした。といいますか、我が家は椅子に座る暮らしをしているので、自宅にきちんとした座布団がないように思います(ひょっとすると、押し入れにあるかもしれませんが)。

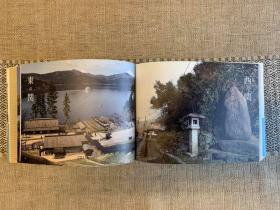

■それから、「東の関」と「西の関」も面白いと思いました。東の関は箱根になります。西の関は逢坂の関です。大津市の浜大津から逢坂山を越えて山科にむか京阪京津線の大谷駅の少し浜大津寄りのあたりに、「逢坂山関址」と書かれた石碑があります。古代は、この逢坂の関から西側を関西、東側を関東と呼んでいたようです。ただし、そう読んでいたのは平安時代から中世まで。どの地域を関西、関東と呼ぶのかは、時代とともに変化してきたようです。ということは、古代だと、今私が住んでいる大津は関西ではなかったわけです。それはともかく、関西という言葉のルーツが身近なところにあったので、なんだか嬉しい気持ちになります。

■この本では、さまざまなトピックで東西をくらべています。いなり寿司、おでん、桜餅、ぜんざい…食べ物はもちろんですが、表紙の銭湯も。

朽木の炭焼き

■今日は、朝早くから大雨の中レンタカーを借りて高島市の朽木へ行ってきました。高島市の中山間地域で炭焼きを復活させた、あるいはこれから復活させようとされている集落の活動に関して、聞き取り調査を行ってきました。朽木の市場、麻生、雲洞谷(うとだに)、それから今津にある「たかしま市民協働交流センター」に行き、この交流センターの運営を受託されている特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島の職員の方たちにお話を伺いました。その時、こんな本があることを教えてくださいました。早速、市内の書店で購入しました。

■今日は、朝早くから大雨の中レンタカーを借りて高島市の朽木へ行ってきました。高島市の中山間地域で炭焼きを復活させた、あるいはこれから復活させようとされている集落の活動に関して、聞き取り調査を行ってきました。朽木の市場、麻生、雲洞谷(うとだに)、それから今津にある「たかしま市民協働交流センター」に行き、この交流センターの運営を受託されている特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島の職員の方たちにお話を伺いました。その時、こんな本があることを教えてくださいました。早速、市内の書店で購入しました。

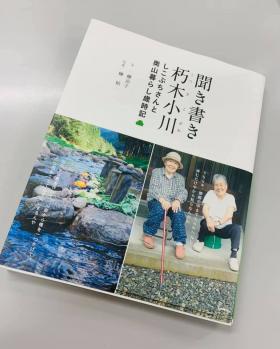

■朽木の小川(こがわ)にお住まいの榊ご夫妻が出版された『聞き書き 朽木小川 しこぶちさんと奥山暮らし歳時記』です。文章は榊治子さんが、写真は榊始さんが担当されています。朽木の小川は、朽木の中でも一番南にある針畑川沿いにある集落です。榊さんご夫妻は、集落外から移住されてきました。朽木には、このような移住された方たちが、それぞれの集落や地域の中でいろいろ活躍されている、大切な役割を果たしておられるようです。

梨木香歩『家守奇譚』

■最近のことになるのですが、梨木香歩さんという小説家のことを友人に教えてもらいました。教えてくださったのは、土屋俊幸さんです。以前の投稿にも書きしたが、森林と人や経済との関係についての研究(林政学がご専門で、林野庁の林政審議会会長)されている方です。土屋さんから、昨年暮れに出た梨木香歩のの絵本を知っていかとの問い合わせが届きました。「琵琶湖の話なので、まずは脇田さんに聞いてみようと思ったわけです」とのことでした。私、さっそく入手して読んでみました。そのことについては、以前の投稿「『よんひゃくまんさいのびわこさん』」に書きました。その後、梨木さんの世界観に惹きつけられて、子ども向けの童話『岸辺のヤービ』(梨木香歩・作、小沢さかえ・絵)も買い求めました。

■最近のことになるのですが、梨木香歩さんという小説家のことを友人に教えてもらいました。教えてくださったのは、土屋俊幸さんです。以前の投稿にも書きしたが、森林と人や経済との関係についての研究(林政学がご専門で、林野庁の林政審議会会長)されている方です。土屋さんから、昨年暮れに出た梨木香歩のの絵本を知っていかとの問い合わせが届きました。「琵琶湖の話なので、まずは脇田さんに聞いてみようと思ったわけです」とのことでした。私、さっそく入手して読んでみました。そのことについては、以前の投稿「『よんひゃくまんさいのびわこさん』」に書きました。その後、梨木さんの世界観に惹きつけられて、子ども向けの童話『岸辺のヤービ』(梨木香歩・作、小沢さかえ・絵)も買い求めました。

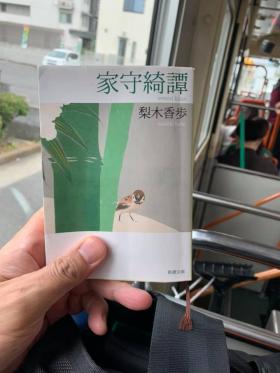

■惹きつけられて、とうとう梨木ワールドにハマってしまっています。先日読了したのは、梨木さんの小説『家守奇譚』です。すべて植物の名前がついている二十八の短編を、ひとつひとつじっくり味わいながら先ほど読み終えました。妖怪やもののけ、そして神がいる「あっちの世界」と、私たちのいる「こっちの世界」が入り混じったようなお話が、私はとても好きなのです。このように書くと、私が「あっちの世界」に敏感な体質の人間のように思われるかもしれませんが、実際は、真逆です。そういう不思議な体験をしたことがないので、憧れているのでしょう。知り合いの中に、敏感な体質の人がいます。ご本人がおっしゃるにと、敏感だと大変なんだそうです。映画「シックス・センス」の主人公の少年のような…までいかなくても、「あっちの世界」の存在をリアルに感じ取ることはかなり辛いことなのだそうです。次は、この『家守奇譚』の続編にあたる『冬虫夏草』を読んでみる予定です。

矢部太郎『ぼくのお父さん』

『#ぼくのお父さん』と僕と父でツイッター用に写真を撮らせてとお願いしたら、父が自分の絵本をたくさん持ってきてこんな写真になりました。。#父の日 pic.twitter.com/Z6o12saaal

— 矢部太郎 カラテカ (@tarouyabe) June 19, 2021

■お笑い芸人で、気象予報士で、漫画家の矢部太郎さんのお父様は、絵本作家のやべみつのりさんです。親子で並んだ写真、とても似ていらっしゃる。素敵な写真ですね〜。太郎さんの『ぼくのお父さん』は、みつのりさんへの素敵な父の日のプレゼントになったことでしょうね。

■太郎さんのお父様がどのような方だったのか。以下の記事からもよく伝わってきますね。

各界が絶賛する矢部太郎の感性を育てた「ぼくのお父さん」は、いつも絵を描いていた

「漫画も気象予報士も外国語も、全部やらないと食べていけないから」 矢部太郎が語る“漫画が評価されたとき”の“米屋”のような気持ち

■先日、32歳になる息子が帰省しました。その際、子どもの頃のことを聞いてみましたが、なんだか忘れているようです。太郎さんのお父様のようなユニークでかつ素敵な父親だったかどうか…よくわかりません。たぶん、違うだろうな。

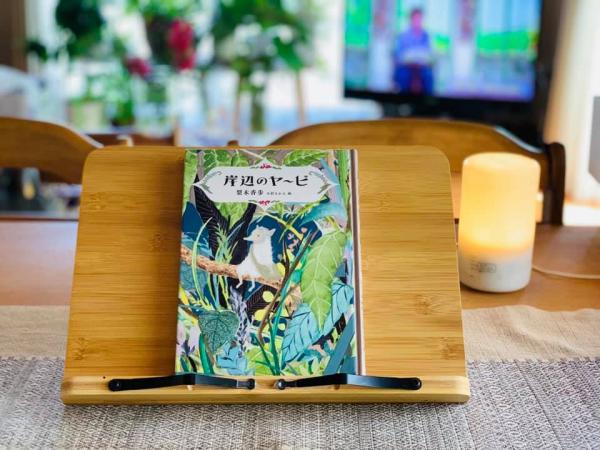

『岸辺のヤービ』(梨木香歩・作、小沢さかえ・絵)マッドガイド・ウォーターは琵琶湖?!

■先日、土屋俊幸さんにご教示いただいた絵本『よんひゃくまんさいのびわこさん』(梨木香歩・作、小沢さかえ・絵)について投稿しました。となると、次に梨木さんと小沢さんのコンビによる童話『岸辺のヤービ』を読みたくなるのは、ある意味必然でしょうかね。

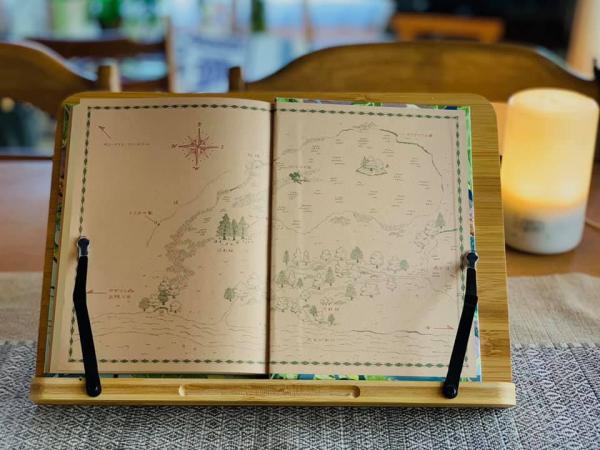

■今日、その『岸辺のヤービ』が届きました。表紙をめくって、ちょっとびっくり。表紙の裏には、物語の地図が描かれていました(子どもの時、こういう物語の中に描かれている地図が好きでした…)。それは、マッドガイド・ウォーターという小さな三日月湖なのですが、私には琵琶湖に見えてしまいました。いや、これ琵琶湖の形をヒントにしているのではないですか、どうでしょう。地図には、島とありますが、これは琵琶湖では竹生島、ローレライ岩とありますが、これは琵琶湖では沖の白石。梨木さんは、かつて琵琶湖の湖畔に仕事場を持っておられたというし。

■ええと、多くの皆さんにはどうでも良いことでしょうね。すみません。これから、『岸辺のヤービ』読むことにします。

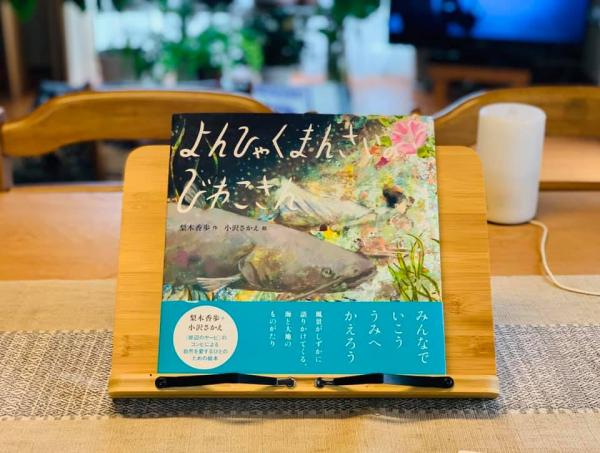

『よんひゃくまんさいのびわこさん』

■土屋 俊幸さんの本業は、森林と人や経済との関係についての研究(林政学がご専門で、林野庁の林政審議会会長)ですが、そのような本業とは別に、絵本に大変お詳しい方でもあります。その土屋さんに、『よんひゃくまんさいのびわこさん』という大人の絵本をご紹介いただき購入しました。衝動買い。梨木香歩・作、小沢さかえ・絵。私は、ずっと琵琶湖や滋賀と関わって研究をしてきたので、なにかじわーっと心にくるものがあります。

■琵琶湖は、現在の三重県の伊賀上野あたりに400万年前に誕生して、40万年前に現在の琵琶湖のある場所あたりまで移動してきました。40万年間閉じた湖になると、ここにしか生息しない固有種が生まれます。でも、ルーツを辿れば、海と繋がっている場所にいた生き物たちの末裔です。絵本では、ハマヒルガオとハマゴウが登場します。妖精のように描かれています。この植物は固有種ではなく、元々は海の砂浜で咲く植物です。なのに、どうして湖の砂浜で花を咲かすのだろう…不思議です。

■絵本の解説には、「若く、娘さんのような琵琶湖が、大地の記憶にある、ちゃぽんちゃぽんと遊んでいた頃の海に帰りたい一心で、ハマヒルガオたちを連れ、移動を続ける。そして、いつか疲れて移動する気力がなくなった頃、自分自身が皆の帰りたいと願う「海」になっている…」と書いてありました。なるほど。自分自身が海になっていた。読んだ後に、じわーっときますね(実際、滋賀県の人びとは、琵琶湖のことを海と言います)。琵琶湖に関する知識があると、余計にじわーっとくるかな。絵本を作られたお2人は、琵琶湖博物館に関わってお仕事をされたことがあるようです(ちなみに、私、昔、琵琶湖博物館の学芸員をしていました)。梨木さんは現在は関東圏にお住まいですが、以前は、琵琶湖の湖畔に仕事場を持っておられました。

■この絵本が出来上がる上で、琵琶湖博物館の学芸員の皆さんの研究が大切な役割を果たしています。そのお一人、里口保文さんが、琵琶湖について詳しく解説されています。みなさんも、どうぞお読みください。

■追記

絵本とは関係ありませんが、この書見台、なかなかええ感じです。