琵琶湖の水位低下 ANNニュース(12月7日)

▪️このニュース動画、「琵琶湖に“幻の道”が出現 カラカラでシジミ漁びっくり(2023年12月7日)」というANNのニュースです。琵琶湖の水位低下、今めちゃくちゃ深刻になっています。最近の報道を見ていると、過去の水位低下の時のことを思い出します。1994年、私は滋賀県職員でした。琵琶湖博物館開設準備室に勤務していました(正確には、滋賀県教育委員会事務局(仮称)琵琶湖博物館開設準)。このニュース動画にある「幻の道」を、その時実際に歩いています。

▪️過去、水位が低下した時、琵琶湖の下流、京都や大阪も含めてどのような状況になったのか、この記事が参考になると思います。長期間雨が降らなかったり、逆に、突然大雨が降り出したり…。これからの時代、気候変動に振り回されます。

伊吹山の茅刈り

▪️伊吹山の麓にお暮らしの高橋滝治郎さんのFacebookへのご投稿です。高橋さんは、鹿の食害と戦いながら伊吹山の草花を守る活動をされています。今年の7月12日の大雨で伊吹山の登山道が大規模に崩落し、現在は麓から登山をすることはできなくなっています。大雨であればこれまでもあったと思いますが、増えすぎた鹿が山に生える草木を食べてしまうことで、山の斜面が裸地化し、土砂流出が深刻化して、このような大規模な崩落が起きてしまったのです。このご投稿の中で、高橋さんは「シカの食害を受けて、茅場が衰退しないよう願うばかり」と書いておられます。伊吹山だけに限ったことではありませんが、この鹿問題、非常に深刻です。ニホンジカが増えた理由等については、環境省の以下のウェブサイトをご覧ください。

水田からのメタンを抑制する社会的仕組み

— 脇田健一 (@wakkyken) December 6, 2023

▪️先日、東京で開催された「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」では、開催期間が3日間ということもあり、一緒に参加した滋賀県庁農政水産部・農政課の職員の方達と、晩に、夕食を摂りながら滋賀の農業の諸々についてお話をすることができました。その中ででできたことのひとつが、水田から発生する温暖化ガスであるメタンの問題でした。

▪️世界農業遺産「琵琶湖システム」では、環境こだわり農業が盛んに行われています。全国の中でもその取り組みはトップを走っています。これは、琵琶湖があるからです。琵琶湖に負荷をかけない農業の取り組みが盛んに行われているのです。この環境こだわり農業をさらに高度化していくためには、水田から発生するメタンを削減していくことも重要になってきま。水田から発生するメタン(温室効果は二酸化炭素の25倍…)は、日本の人間活動で発生する全メタンの45%をしめるとのこと。かなりのウエイトを占めています。では、水田のメタンをどのように抑えるのか。その対策のポイントは中干しの期間にあるようです。この辺りのことについて説明しているのが、トップにリンクを貼り付けた「X」のポストにさらに貼り付けられれている「農業で地球温暖化に立ち向かう ~水田からのメタン抑制と高温耐性のイネ育種~」という記事です。

▪️ネット上に、こういう滋賀県が発表されている資料を見つけました。どのような目的のために作成された資料なのかはよく分かりませんが、タイトルは「(仮称)CO2ネットゼロ実現と気候変動への適応~みらいを創る しがの農林水産業気候変動対策実行計画~」になっています。資料では「<期間>令和4年度(2022年)~令和8年度(2026年) [5年間]」と書いてあるので、現在も取り組まれているののではないかと思います(どうやろう…)。この中でも、緩和策として「温室効果ガス(メタン)発生量を約3割減少できる、長期中干し(14日以上)の推進」、「長期中干しの推進、有機農業の推進、家畜ふん堆肥の利用促進、緑肥の作付け推進」と明記されています。もうひとつネット上に、滋賀県が発行されている「土の力を最大限活かす! 『水田土づくりマニュアル』~CO2ネットゼロに向けて~」というものを見つけました。このマニュアルについても、現在、どのように扱われているのかよくわかりませんが、「農耕地管理で地球温暖化を緩和する~CO2ネットゼロ実現に向けた取り組み~」というタイトルで解説が行われています。そして「中干し期間延長で水稲作のメタン排出量を減らす!」に加えて、そのほかにも「田畑輪換栽培でメタン排出量を減らす!」という方法等についても解説されています。これは、「水田で水稲作を軸に、麦・大豆作を組み入れた 3年4作の「田畑輪換栽培」(水稲-水稲-麦・大豆の3年4作)が主要な栽培体系」のことです。

▪️このような温暖化ガス削減に向けた取り組み自体について、私には農学的というか栽培技術的な点から何か言えるわけではありませんが、以上と連動するような興味深い取り組みのことが民間で試みておられる記事を見つけました。「ヤンマーとNTT Com、水稲栽培でのメタンガス削減とJ-クレジット創出における新たな取り組みを開始」という記事です。サブタイトルには、「環境負荷の低減と生産者の収益向上を両立するサステナブルな農業モデルを構築」とあります。

▪️タイトルにある「J-クレジット」とは、「省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を『クレジット』として国が認証する制度」のことです。この「クレジット」とカーボンオフセットとを組み合わせて、農業や地域社会に資金を循環させることを目指しておられるようです。カーボン・オフセットとは、「CO2等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方」のことです。水田の中干し期間を延ばしてメタンの排出量を減らし、そのことをNTTの持つセンサーの技術できちんと測定し、それを「J-クレジット」にして売却し、民間企業がその「J-クレジット」を購入することで、結果として農業や地域社会への資金循環を実現する、またメタン発生を削減して生産された米は地球温暖化に配慮された米、付加価値をもつ米として、環境問題を意識されている方達に販売されることになります。NTT Comと連携しているヤンマーは、契約農家への営農指導と生産された米の販売を促進させる役割を担われるようです。

▪️興味深い取り組みですね。メタンの削減をセンター技術を用いてエビデンスを明らかにして「J-クレジット」にして売却するというところがポイントでしょうか。このような水田からのメタを抑制する社会的仕組みことについて、もう少しきちんと勉強してみます。

【追記】▪️滋賀県では、メタン発生を抑えるための「長期中干しの推進」が実施されており、「J-クレジット」のインセンティブというか効果はあまりないという話を何人かの方達から聞かせていただきました。

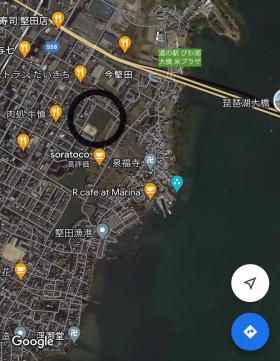

堅田の内湖で清掃作業

▪️今日は、大津市堅田にある内湖の清掃活動に参加させていただきました。主催は、「堅田21世紀の会」です。地元堅田の事業者や従業員の皆さん、そして地域住民の皆さんによる地域活性化の団体です。結成されて4年ほどのようです。今回、清掃活動に参加させていただいたのは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶湖知新」の会員であり、そして「堅田21世紀の会」の会員でもある方から、「ご縁」をちょうだいしたことによります。「琵琶故知新」からは3人の理事が個人の資格で参加させていただきました。良い経験になりました。また、「琵琶故知新」と協働事業に取り組もうと計画を進めていただいているNTT西日本滋賀支店からも5名の社員の皆様がご参加くださいました。

▪️今日は、大津市堅田にある内湖の清掃活動に参加させていただきました。主催は、「堅田21世紀の会」です。地元堅田の事業者や従業員の皆さん、そして地域住民の皆さんによる地域活性化の団体です。結成されて4年ほどのようです。今回、清掃活動に参加させていただいたのは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶湖知新」の会員であり、そして「堅田21世紀の会」の会員でもある方から、「ご縁」をちょうだいしたことによります。「琵琶故知新」からは3人の理事が個人の資格で参加させていただきました。良い経験になりました。また、「琵琶故知新」と協働事業に取り組もうと計画を進めていただいているNTT西日本滋賀支店からも5名の社員の皆様がご参加くださいました。

▪️堅田には複数の内湖があるのですが、その内湖では、以前、淡水真珠の養殖が行われていました。淡水真珠の養殖は、イケチョウガイを母貝として養殖が行なわれました。昭和40年代が全盛期かと思います。ところが、この堅田に限ったことはないのですが、水質悪化が大きな原因となり淡水真珠の養殖は急激に衰退していきました。そして堅田の内湖では、衰退した後も、淡水真珠の養殖棚が残されたままになっていました。「堅田21世紀の会」の皆さんは、この内湖を再生することで、内湖や内湖の周辺に賑わいが生まれるようにしたい、地域を活性化したいとの思いから、この内湖や養殖の関係者に了解を得た上で、養殖棚の撤去に取り組み始められたのです。今年度は、今日で5回目の作業になるようです。

▪️清掃作業に参加させていただく上で、事前に、理事会にご挨拶に伺いました。その時、「琵琶故知新」は環境問題を中心に地域課題に取り組むNPOであることから、「堅田21世紀の会」の皆さんのある方からは、「自分たちは環境問題という視点からではなく、地域活性化を目指しているのだが…」との質問が出ました。もとろん「琵琶故知新」としては何も問題はありません。地域を活性化していくことと環境問題は結びついています。内湖のあるこの堅田の街で、内湖とともに心豊に暮らしていきたい。街に賑わいが生まれてほしい。素敵なことですよね。環境問題って、ローカルな地域社会では、その地域固有の社会的な文脈の中に位置付けられることになります。大切なことだと思います。

▪️内湖での作業は、3つのグループに分かれて行われました。まずは、養殖棚やそこにぶら下げられた養殖籠を取り除くグループ(船は1艘)。次は、養殖棚を支える柱を抜くグループ(船は2艘)。最後は、内湖を取り囲む石垣に生えてくる雑草を刈り取るグループ(船は1艘)です。

▪️私は養殖棚を支える柱を抜く作業の船に乗りました。船には、ガソリンの発電機を積みこみます。船に取り付けた屋台には、小さな電動のウインチがぶら下げてありました。そのウインチを発電機の電気で動かすのです。ウインチのフックの先にはチェーンがぶら下げられています。そのチェーンを養殖の柱に絡ませて、電動ウインチで引き抜くのです。内湖のそこには分厚いヘドロが堆積しており、人力で引き抜くことはできないからです。電動ウインチで引き抜く時、船が大きく傾きます。最初は転覆するんじゃないのかと心配になりましたが、ウインチと反対側に皆さんが移動されると、ヘドロに埋まっている柱も抜けるのです。私は抜き取られた柱を受け取り、船の上に並べる仕事をさせていただきました。

▪️抜き取った養殖棚や柱は、陸に運ばれ、あらかじめ待機していたパッカー車や特殊なトラックにバケツリレー式に移されていきました。これは、清掃業者さんが用意したものです。船に取り付けられたウインチ等の仕掛けは造船会社のお仕事になります。撤去されたものは清掃業者さんが引き取り処理されます。造船会社さんも清掃業者さんも、ともに「堅田21世紀の会」のメンバーで、お仕事とはいっても会社の業務ではなく会員として(ボランティアで)活動されているのです。ある会員の方は、「造船会社さんと清掃業者さんの協力がなければ、この活動はできませんね」といっておられました。今回の養殖棚や柱の処分については、資源として再利用されるもの以外は、ボランティア活動ですので市役所が無料で引き取って処分してくださるようです。

▪️清掃作業は、朝8時から11時過ぎまで行われました。今日は天候も良く風もなく、作業日和でした。服はヘドロで汚れてしまいましたし、臭いもついてしまいましたが、気持ちはとてもすっきりしました。

▪️最後には、「琵琶故知新」の事務局長さんと副理事長さんが提案された、シールによるアンケートも実施させていただきました。私は堅田に暮らしているわけではありませんが、その近くに暮らしています。また、このようなボランティアのチャンスをいただけると嬉しいです。今日は堅田で半日お世話になりました。ありがとうございました。

龍谷ミュージアム「みちのくいとしい仏たち」

▪️深草キャンパス新校舎の起工式に出席した後、龍谷ミュージアム秋季特別展「みちのくいとしい仏たち」を観覧いたしました。ミュージアムの中では、平日であるにもかかわらず、多くの皆さんが大変熱心に観覧されていました。この秋季特別展のタイトルにある「いとしい」(あるいは、今風に言えば「かわいい」)の向こうにある、厳しい自然の中に顕われる神や仏の存在、そしてその神や仏に対する信仰の深さ、そのことをしっかり感じ取れました。かつて岩手県に6年暮らしていた経験も少し役に立っていたかと思います。

▪️ミュージアムにはシアターがあります。そこで、今回の展覧会と関連する動画を拝見しました。山で林業の仕事をする方達、海で漁業に取り組む漁師の皆さんにとって、神や仏は自分たちを見守ってくれるすごく身近な存在として感じられていることがわかりました。生活や生業の文脈の中に神や仏がしっかり自然に根付いている、そのように感じられました。龍谷大学教職員・学生の皆さんは観覧料は無料です。一般の皆様も、ぜひご覧ください。素敵な展覧会です。

▪️ミュージアムあとは、大宮キャンパスの世界仏教文化センターのオフィスへ。仕事です。この後は自宅に戻り、オンラインで評議会に参加しました。

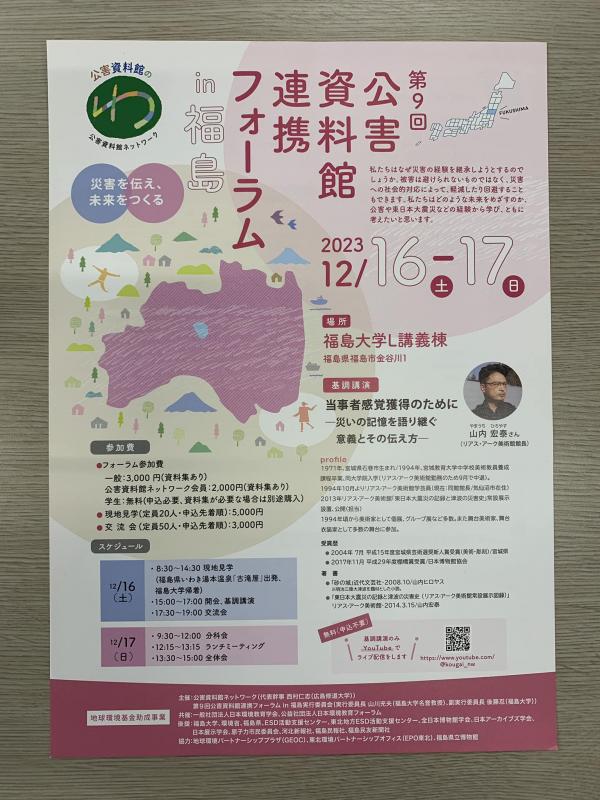

第9回「公害資料館連携フォーラム in 福島」

◾️今日は、このようなチラシをいただきました。第9回「公害資料館連携フォーラム in 福島」のチラシです。以下が、今回の開催趣旨のようです。

公害を伝える取組を学び、各地の公害地域再生の取組を共有することで、公害教育と公害資料館の可能性につい て議論する公害資料館連携フォーラムを2013年から年に一度開催してきました(新潟・富山・四日市・水俣・大阪・東京・倉敷・長崎)。

2023年は福島で開催します。

私たちはなぜ災害の経験を継承しようとするのでしょうか。被害は避けられないものではなく、災害への社会的対応によって、軽減したり回避することもできます。私たちはどのような未来をめざすのか、公害や東日本大震災などの経験から学び、ともに考えたいと思います。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の会員の皆様に

▪️今日は、午前中だけで授業は終わりました。隔週で教授会等の会議が入るのですが、今日はありませんでした。その代わり、教員の研修会がありしまた。なのですが、誠に申し訳ないのですが、今日は休ませてもらいました。いつもは、こういうのは必ず参加しているんですけどね。

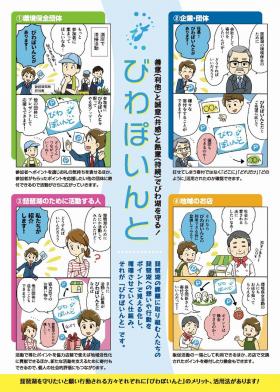

▪️今日の午後は、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の会員の皆様に、事務局長の藤澤栄一さん理事の山田英二さんと共に、法人の活動状況に関してご説明にあがりました。雄琴温泉の「滋賀おごと温泉 びわ湖花街道」社長の佐藤祐子さんと、「株式会社大津衛生社」社長の伊藤竜成さんです。お二人とも、「琵琶故知新」が準備している「びわぽいんと」に共感してくだり、本法人の会員になってくださっています。

▪️今日は、佐藤さんと伊藤さんから、大切なお話、元気が出てくるお話を伺うことができました。本当にありがたいことだと思っています。今日いただいたアドバイスやご意見、法人の事業に活かしていけるように頑張ります。今日は、社会へのビジョンをお持ちのお2人の経営者にお話を伺うことがてきて、本当に幸せでした。ありがとうございました。もっと頑張らねば、ですね。個人の利益を煽るこの資本主義の社会の中で、自分以外の「他者」のために頑張ること、他者に「贈与」すること(利他)が、どのような形で可能なのか、そのような仕組みを社会の中に実現したいのです。龍谷大学が定めた行動原理、「自省利他」とも大いに関係していると思います。

白山神社のカツラの巨木

▪️Facebookで素敵な投稿を拝見しました。知り合いの方がシェアされていた投稿です。「白山神社のカツラの巨木」です。素敵だなと感動しました。「富山打波川上流域白山神社のカツラの巨木」と書いておられますが、おそらく富山ではなくて福井の間違いではないかと思いますが、それはともかく、素敵な文章だと思いました。カツラの樹はどうしてこのような形で巨木になっていくのか。ご投稿の中には、次のような部分があります。

束としての樹幹を構成するそれぞれの幹は、新たに芽吹いて合体し、伸びてはまた太いものが枯れ、それを母体にまた新たなものが伸びる。古く朽ちた管としての幹を包み込むように全体が太くなる。

同時に、一つの幹が朽ちると、対応する根もまた朽ちて菌糸が分解してしっとりとしたスポンジ状のおが屑となり、そこに水を保ち、そこに周囲の管が細かい根を出して、空洞を包んで保とうとするかのように包み込む。その空洞は水の通り道となる、

こうして、朽ちた管は地上から土中深くに続く大きな水の浸透口となり、森全体を涵養する。

▪️調べてみると、このカツラの巨木は、「新日本名木100選」にも選ばれており、福井県では最大の幹周の巨樹とのことです。地上2.8mの所で18本の支幹に分れており、大枝は5本。立派ですね。

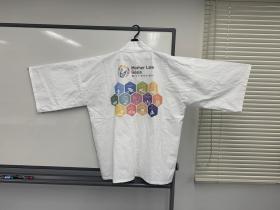

ヨシを使った生地で作られた法被

▪️この法被、今日開催された、第39回滋賀県ヨシ群落保全審議会の中で紹介されました。背中は、MLGs(マザーレイクゴールズ)です。

▪️この法被を作ったのは、大阪市枚方にある株式会社「たまゆら」さんです。「たまゆら」さんでは、「企業参加でヨシ刈りを行い、そのヨシを利用して参加した企業のユニフォーム等を作成する」、そういうサービスを展開されています。また、「たまゆら」さん自身もヨシ刈りを行っておられます。ちなみに、ヨシから生地を製作しているのは高島市の複数の企業さんです。高島市は、元々、繊維産業が参加な地域です。その「伝統」の上に、このようなヨシを活用したこのような新しい事業が行われているわけです。この法被は、「たまゆら」さんから滋賀県に贈られたものです。ちなみに、2025年に開催される大阪・関西万博のユニフォームにこのヨシを使った生地が利用される予定になっています(←は今日の審議会での資料をもとに書いています)。

▪️審議会の方ですが、全ての委員の皆さんが熱心にご発言くださいました。議長を務めていますが、今回も委員の皆さんからの活発なご発言からいろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。

ヨシ群落の保全活動と企業とのネットワーク

▪️昨日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課を訪問しました。諸々の打ち合わせを行いました。写真はその際に見せていただいたものです。ヨシで作ったコースターです。これは岐阜にある企業さんが試作されたものです。西の湖のヨシを有効利用して建築資材(内装材)を製造しようとされています。

▪️昨日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課を訪問しました。諸々の打ち合わせを行いました。写真はその際に見せていただいたものです。ヨシで作ったコースターです。これは岐阜にある企業さんが試作されたものです。西の湖のヨシを有効利用して建築資材(内装材)を製造しようとされています。

▪️他にも、ヨシを作業服の繊維の原料の一部として使用されている大阪の企業さんもおられます。こちらは、湖西、高島のヨシ。もっとヨシを使ってみたいとお考えの企業さんが増えてほしいし、ヨシを媒介に企業さん同士のコラボが生まれてほしいと思います。そして、そこで生まれた利益が、地域に根ざしてヨシ群落の保全に取り組む皆さんの背中を後押しするようにもなってほしいと思います。ヨシ群落の保全活動と企業とのネットワークが拡大していくことを期待しています。