「龍谷大学生物多様性科学研究センター」のプロジェクト

■我が家の小さな庭には道路に面して法面があります。その法面に秋明菊が一輪咲きました。昼間は暑すぎて秋がやってくる感じはしないけれど、朝夕は少しずつごくわずかに秋の気配を感じられるようになりました。秋明菊の花が咲いたので、秋の到来がもうすぐであることを、さらに実感することができました。一輪だけなので、この子⁈だけちょっとフライング気味ではありますが…。この秋明菊の上には萩が覆っている感じに茂っています。萩の花が咲き、彼岸花が咲くと、この法面は秋の雰囲気満載になります。もう秋に近づいているわけです。にもかかわらず、今年はコロナ禍で仕事の方もなかなか進捗していません。そのような中、参加しているひとつの研究プロジェクトが動き始めました。

■龍谷大学では、理工学部の教員を中心に「龍谷大学生物多様性科学研究センター」が2017年に設立されました。私は社会学部の教員ですが、このセンターのメンバーになっています。コロナ禍のため、なかなか動き始めることができませんでしたが、昨日、この「龍谷大学生物多様性科学研究センター」の山中裕樹さんとZoomで相談をして、今後の活動の見通しが立ってきました。

■このセンターの目玉は「環境DNA」を分析する技術です。もちろん、社会学を専門としている私自身は、そのような技術を使って調査を行うわけではありません。この「環境DNA」を社会とどうつなげていくのか、その辺りが私の仕事になるのかなと思っています。多くの皆さんが参加することにより、「環境DNA」を使って琵琶湖や琵琶湖流域の生物多様性の状況を科学的に明らかにし、それを社会的に「見える化」してシェアすること、そして政策的にも使えるようなものにしていくこと、そのようなことを目指していきます。また、生物多様性に関する自然科学的データに、かつての水辺環境に関する質的なデータ(利活用に関する様々な記憶等)、そのような人文社会的なデータも重ね合わせて、様々な発見ができればと思っています。

■「見える化」するためには、情報処理の専門家のお力も借りなければなりません。いろんな分野の専門家の皆さん、琵琶湖の生き物に関心を持つ皆さん、行政の職員の皆さん、そして民間企業の皆さん…多様な皆さんと連携することにより、この研究、事業を進めていくことになろうかと思います。個人的な研究を除けば、大学教員の残りの期間で、一番大きな仕事になるのではないかと思っています。

関連記事 : 「環境DNA」が可視化する生態系のビッグデータとは?

UNDER WATER

■Twitterで、たまたま、この「UNDER WATER」のことをを知りました。一級建築士のイノウエ ダイスケさんのサイトです。美しいです。「日本の川に棲む魚や生き物が好きです。少しずつ消えていく自然や、そこで暮らす生き物の姿かたちを写真や映像に残しています。子どものために京都の淡水魚図鑑を作ろうと奮闘中」…とのことです。このサイトの中にある「diary」では、次のように幼い頃のことを振り返っておられます。

図鑑、良いですよね。

今もですけど、暇さえあれば図鑑をながめている子どもでした。

特に乗り物図鑑と生き物図鑑はぼろぼろになるまで何度も何度も読みました。

今もこうして生き物と触れ合って楽しく暮らせているのも、家の本棚に図鑑があったからだと思っています。

いや、これ大げさじゃなくて本当にそう思ってます。

■子どもの時の経験って、とっても大切ですね。私の子どもはすでに30歳を超えてしまいましたが、幼い孫については、これからどんなふうに成長していくのかとても気になっています。子どが幼い時は、働いて育てるだけで精一杯でした。まあ、そのことはともかく、イノウエさんは幼い頃に夢中になった図鑑をきっかけに、今では本物の淡水魚の素晴らしい世界を大切にされています。その気持ちが、画像や動画に表現されているなあと思いました。今度は、ご自身のお子さんのためにこういった美しい写真や動画を元に図鑑を作ろうとされているのですね。親子とを通じて素敵なことが伝わっているように思います。素敵なお父さんですね。

■自分が子ども時代、高度経済成長の真っ只中でした。私が暮らしていたような工業都市の郊外の住宅街では、下水道が普及しておらず、家庭排水は川に流れ込んでいました。川は非常に汚かったな〜。とても近寄る気になりませんでした。子どもの頃は、生き物にあまり縁がありませんでした。虫取りぐらいかな。再び私が生き物に関心を持ち始めたのは、成人後もずっと後のことになります。以前勤務していた琵琶湖博物館の開設準備や学芸員の仕事を通じて淡水魚に関心を持つようになりました。淡水魚の世界、水墨画のようでもあり、美しいなあと思います。

■そのような「世界観」をイノウエさんは、美しい動画にもされています。

湧水河川につながる水路で泳ぐ魚

浅瀬で泳ぐオイカワ

カワムツの稚魚たち

琵琶湖流入河川の魚たち

小川で泳ぐオイカワの幼魚

「魚のゆりかご水田」の様子

■facebookに、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員をされている金尾滋史さんが、琵琶湖の湖岸近くにある「魚のゆりかご水田」(野洲市)の様子をアップされていました。素晴らしいです。金尾さん、ありがとうございます。

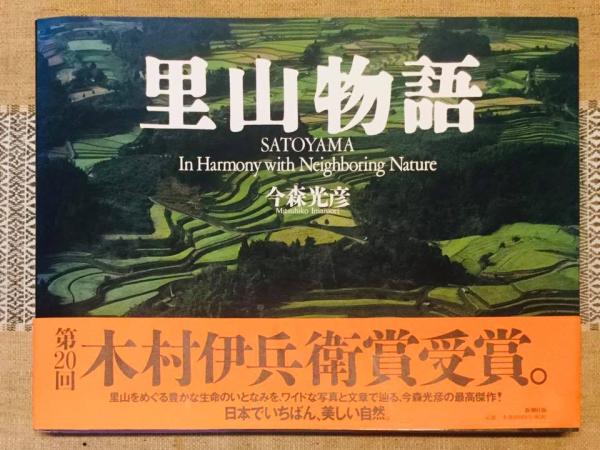

今森光彦『里山物語」

■我が家には、仕事とは関係のない自分の好きな本だけを並べた書架が2階にあります。そこから久しぶりに1冊の写真集を取り出し、1階のリビングで眺めてみました。写真家・今森光彦さんの『里山物語』です。初版は1995年。私のものは2000年です。もう初版から四半世紀がすぎたことになります。この写真集のなかにある世界は、我が家から車ですぐのところにあります。もちろん歩いて、以前であれば走ってでも行けるところです。ただ、もう写真集で表現された世界は、同じ場所にはありません。圃場整備事業が行われたからです。先日、夜明け前に訪ねた棚田が、失われた世界を想像できる唯一の入り口になるのかもしれません。この写真集をじっくり眺めて、また棚田を訪ねてみようと思っています。そうすることで、私のような者にでも、失われた世界を少しは幻視することができるかもしれません。

■写真集には、今森さんの5つのエッセーがおさめられています。そのうちの一つに、西村さんという方が登場します。「年齢は六〇歳そこそこ」とあります。ちょうど私ぐらいの年齢ですね。今森さんご自身は私よりも4つ年上だから、とっくに「六〇歳そこそこ」を通り過ぎています。一世代ほどの時間が経過しているのです。以前、奈良に暮らしていたときに、ちょっとかわった書店で、今森さんの写真集のサイン会がありました。まだ小さかった子どもたちを連れてそのサイン会に出かけました。確か、この『里山物語』のひとつ前の写真集、『世界昆虫記』が出版された頃だと思います。そういえば、先日、今森さんに偶然にお会いした時にそのことをお話ししたら、今でも記憶されていましたね。

■別のエッセーには、勝ちゃんが登場します。以前に勤務していた琵琶湖博物館にもよく来られていた昆虫マニアの男性です。なんというか、大人のガキ大将のような人物でした。エッセーは、今森さん、勝ちゃん、そして別の友人の3人でオオスズメバチの巣採りに出かけた時の話です。今森さんは、文章もうまいんです。読んでいると、巣採りに夢中になっている勝ちゃんが、頭の中でリアルに語り動き始めました。私は、以前、勝ちゃんにオオスズメバチの蛹を食べさせてもらったことがあります。とてもクリーミーで美味しかった。加熱すると、ポップコーンのような風味もあります。懐かしい。あの時の勝ちゃんは、私よりも少しだけお若い方だったが、今はどうされているのでしょうね。

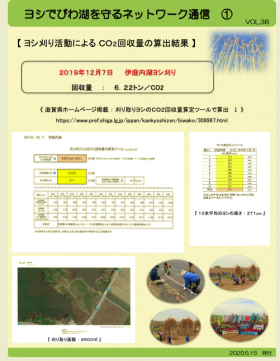

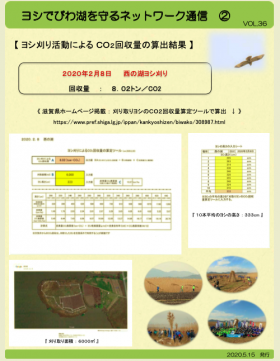

ヨシ刈りによるCO2回収の「算定ツール」

■滋賀県庁琵琶湖環境部で、ヨシ群落保全の仕事をしています。ヨシ群落保全審議会の仕事です。ここでコクヨ滋賀の太田俊浩さんとお知り合いになりました。太田さんは、勤務されているコクヨ工業滋賀のCSR活動の一貫として、以前から多くの環境ボランティアの方達と一緒に、ヨシ群落の保全(ヨシ刈り)に取り組んでこられていました。太田さんからは、この環境ボランティアの方達との活動を、社会的努力としてきちんと「見える化」できないかとのご相談を受けてきました。「見える化」することで、ヨシ刈り活動に参加する方達自身が自らの活動の有効性感覚を客観的に実感できるようになります。また、活動が生み出している社会的価値(低酸素社会の実現に向けてのCO2の回収)を、広く伝えていくことも可能になります。ご相談を受けたとき、すでに太田さんは、琵琶湖博物館の学芸員の方と調査・研究を始めておられました。もちろん、私自身は自然科学の研究者ではないので、私の役割は専門家や滋賀県庁の方達とつないでいくことになります。すなわち協働関係をデザインすることでお手伝いさせていただいたのです。そのあたりのことは、ブログの方にも書かせていただきました。

ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会

ヨシ群落保全審議会

■予定では、3月末に、滋賀県のヨシ群落保全審議会が開催されるはずでした。そしてその審議会の場で、ヨシ刈りによるCO2回収の「算定ツール」がお披露目いただけるはずだったのですが、残念ながらコロナウイルス感染拡大により審議会の開催が中止になってしまいました。滋賀県庁のホームページでは、この「算定ツール」のことがすでに3月24日に発表されています。

■昨日のことになりますが、太田さんからヨシ刈りの活動に関するニューズレター「ヨシでびわこを守るネットワーク通信」とともに、「算定ツール」に関するご報告をメールでいただきました。大変、喜んでおられるご様子でした。私も喜びのお裾分けをいただいたような気分です。嬉しいです。この「算定ツール」の開発以外にも、ヨシ群落保全に関しては、やらないといけないことが山ほどあります。今後、いろんな皆さんの力をうまくつないでいくことで、課題を少しでも緩和・解決していければと思っています。

在宅勤務の横で断捨離・終活が進行中

■急に暖かくなりというか初夏のような気候になりました。体調は…例によって、背中・肩・首の凝りがひどく、ストレッチや運動をしながら凝りの辛さをごまかしています。少しパソコンに向かうと首が固まってしまいます。困りました。そのような体調で在宅勤務をしているのですが、自宅の中でか家人が断捨離と終活を進めています。押入れの中をスカッとしようとしています。コロナウイルス感染拡大により多くの皆さんが自宅にいることになっているわけですが、どなたもやはり同じようなことを考えられるのでしょう。家庭ゴミが増えているという報道も読みました。ゴミ収集の皆さん、大変神経を使いながら作業をされていると思いますが、その上にいつも以上のゴミの量、申し訳なく思います。

■さて、私が断捨離・就活をやっているわけではないのですが、横から喜びの声が上がりました。板垣退助、岩倉具視、伊藤博文、聖徳太子の皆さんが押入れの中から発見されたからです。しかも、岩倉具視は2パターン。すでにこのお札は使われていませんが、大昔、「将来価値が出るかもしれないな」と保管したまま忘れてしまっていたというわけです。私も見せてもらいましたが、500円札が2パターンあることをすっかり忘れていました。また、聖徳太子の1万円札がこれほど大きかったのだなあと驚きました。

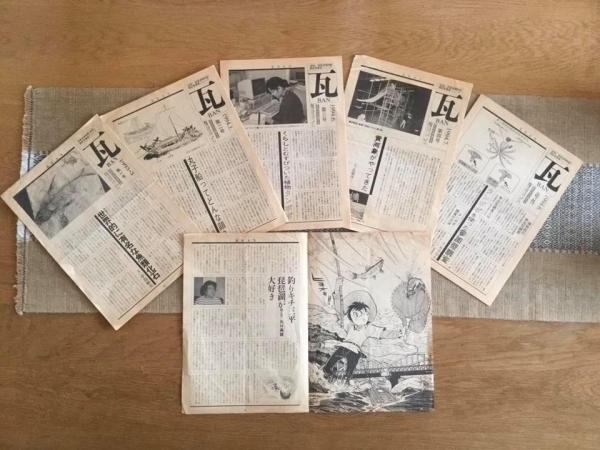

■このGWの間、粛々と断捨離と終活の作業が進行しました。もちろん、ほとんどは社会一般としては経済的価値がないものです。たとえば、11年前に亡くなった父の葬儀関連の書類や領収書等があったようです。これはもう必要ないかとそのまま処分にしました。しかし、亡くなった両親が子どもたちに送ったお祝いのカードや手紙や、私が子どもからもらった手作りの誕生日のお祝いのカード、これらはとりあえず断捨離作業から救出しキープすることにしました。キープすると断捨離にならないのですが…。しかし、とりあえずキープです。同じくキープしたものに、私が滋賀県庁に勤務していた頃のものがあります。滋賀県教育委員会琵琶湖博物館開設準備室という職場で、主査をしていたときに発行した職場の広報紙です。27年ほど昔のものになります。

■私は、この「瓦版」というなんとも古臭いタイトルの編集担当だったのです。なつかしい。なつかしいと思い出したら、断捨離はできません。第一号では、「釣りキチ三平」の作者である漫画家・矢口高雄さんの東京のお宅まで、当時の上司だった田口宇一郎さんと一緒に訪問し、お話をうかがうとともに原画をお預かりしました。その原画を、第一号で使わせていただきました。その他の方達にもいろいろインタビューさせていただきました。開設準備室ではタンポポを使った住民参加型調査を滋賀県下で実施しましたが、このタンポポ調査の発案者でもある堀田満先生にお話を伺うために、鹿児島大学まで出かけました。このタンポポ調査の延長線上で、今、環境DNAの手法を使った生物多様性の住民参加型調査ができないか…、そういう思いを抱くにいたっています。この開設準備室時代の経験がベースにあるのです。開設準備室にいた頃は、いろいろ辛いこともありましたが、今となれば、そのような辛いことも自分の大切な人生の一部になっているのです。

■広報紙の最後のページを埋める記事がなかったので、<じゅんびしつ・アラカルト>というイラストを書きました。写真を撮って、その写真をトレーシングペーパーでなぞり、それをもとに描いているのでイラストといってもなんちゃって…です。とはいえ、これもなんだか懐かしい。懐かしいといっていると、断捨離の作業が無駄になるわけですし、私は仕事を中断するというか、辛い仕事から逃避してしまうのでした。

写真家・芥川仁さんのWebマガジン「羽音に聴く」39号

■写真家・芥川仁さんのWebマガジン「羽音に聴く」39号です。39号は、鹿児島県熊毛郡屋久島町久保養蜂園・屋久島ファームの久保 太さんです。

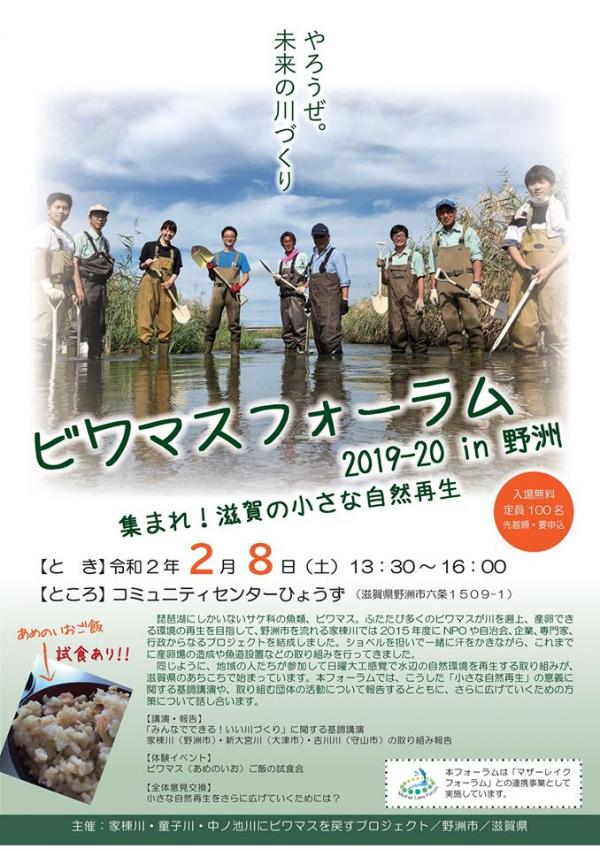

「ビワマスフォーラム 2019-20 in 野洲」

■仕事でお世話になっている滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員・佐藤祐一さんが、facebookを通してシェアを歓迎されていたので、私のfacebookだけでなく、こちらのブログの方でもシェアさせていただきます。

【令和元年度ビワマスフォーラムやります!】(シェア歓迎!)

川遊びが大好きな皆様、お待たせしました!今年もやります、ビワマスフォーラム in 野洲!

今年のテーマは「滋賀の小さな自然再生」。滋賀県大・瀧さんの基調講演の他、家棟川(野洲市)のビワマス、新大宮川(大津市)のアユ、吉川川(守山市)のホタル復活にかける人々の熱い報告を聞いて交流し、さらに小さな自然再生の輪を広げていきましょう!恒例のあめのいお(ビワマス)ご飯の試食もありますので、ぜひぜひお越しください。事前申し込みが必要ですので、以下の連絡先までお願いします。

———-

「ビワマスフォーラム 2019-20 in 野洲」

テーマ: 集まれ!滋賀の小さな自然再生

とき : 2020年(令和2年)2月8日(土) 13:30 ~ 16:00

ところ: コミュニティセンターひょうず 大ホール入場無料 定員100名(先着順、要申込)

滋賀県・家棟(やなむね)川のビワマスのほか、アユ、ホタルといった多様な生きものをみんなの力で呼び戻す「小さな自然再生」活動についてたくさんの方々に知ってもらい、またさらに広げていくため、フォーラムを開催します!

【講演・報告】

●基調講演

「みんなでできる!いい川づくり〜川づくりで地域づくり・まちづくり〜」(瀧健太郎(滋賀県立大 准教授))●滋賀の小さな自然再生の活動報告

(1)家棟川におけるビワマス遡上・産卵環境の再生活動(佐藤祐一(琵琶湖環境科学研究センター)、木村實(生態調査委員)、TOTO株式会社滋賀工場)

(2)新大宮川におけるアユ遡上のための魚道復活(山本克也(新大宮川を美しくする会))

(3)守山の中心市街地(吉川川)でほたるが自生できる河川環境づくり(根木山恒平(NPO碧いびわ湖))【体験イベント】

ビワマス(あめのいお)ご飯の試食会

(特別公開:紙芝居「ビワマスをもどそう」(一円重紀)【全体意見交換】

小さな自然再生をさらに広げていくためには?<申し込み・問い合わせ先>

野洲市役所 環境経済部 環境課(對馬)

〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100-1

TEL 077-587-6003 FAX 077-587-3834

E-mail kankyou@city.yasu.lg.jp主催:家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト/野洲市/滋賀県

「『激減した赤トンボ』が見事復活した地域の秘密」という記事

■ネットで「『激減した赤トンボ』が見事復活した地域の秘密」という記事を読みました。ジャーナリストの河野博子さんの記事です。記事を読んでいると、仲良くしていただいている宮城県大崎市の齋藤肇さんが記事の冒頭に登場されていました。こういうのって、嬉しくなりますね。記事では、8ヘクタールの田んぼで無農薬栽培に挑戦している齋藤さんの喜びのコメントが掲載されていました。

■ネットで「『激減した赤トンボ』が見事復活した地域の秘密」という記事を読みました。ジャーナリストの河野博子さんの記事です。記事を読んでいると、仲良くしていただいている宮城県大崎市の齋藤肇さんが記事の冒頭に登場されていました。こういうのって、嬉しくなりますね。記事では、8ヘクタールの田んぼで無農薬栽培に挑戦している齋藤さんの喜びのコメントが掲載されていました。

「落水とは、稲が成長したときに、あえて水を落として乾燥させて根を張らせること。7月の上旬に行います。だいたい、それにあっているんですよ、生きもののサイクルは。(トンボは)落水する時期を見込んで、その時期にあわせて羽化する」

■落水のことを、滋賀県では中干しというと思いますが、いったん水田から水を抜くころ、つまり水田から水がなくなり幼虫(ヤゴ)として生きていけなくなる頃に成虫のトンボになるというわけです。大変興味深いです。私は生物学者でも生態学者でもありませんが、人間の営農のサイクルと、トンボの生活史がシンクロしているように思います。しかも、成虫になったトンボの数が半端ない。それらのトンボは、齋藤さんの無農薬の水田でウンカなどの害虫を食べるのです。

■齋藤さんは、とっても面白い人で、彼の家で話を聞いていると聴き飽きることがありません。非常にユニークな方です。私は、ご自宅の中二階にある民俗資料館で館長の齋藤さんからいつも話を聞きます。様々な民具や古文書の研究もされているのです。記事の中では、「江戸時代の古文書も読み込んで、自然の中での農業技術を磨いている」とありますが、これは本当のことです。どうして齋藤さんが、このような生き方をされているのか、それは記事をお読みいただきたいのですが、自然保護活動をされている方たちとの交流があったからです。その内のお一人、お知り合いになった舩橋玲二も記事に登場されます。齋藤さんが農業を営む蕪栗沼は、世界農業遺産に認定されている「大崎耕土」の一部ですが、舩橋さんたちは、生き物の多様性を調査することの中で、世界農業遺産に認定された農業の支援する活動もされています。以下は記事からの引用です。

今年秋から、世界農業遺産というシールが貼られたブランド認証米もデビューする。その認証を得る必須要件の1つとなっているのが、トンボ類からカエル類まで9つの指標生物群をそれぞれの農家が調べる「田んぼの生きものモニタリング」だ。

NPO法人・田んぼをはじめとする農家や市民の活動が、地域全体を「底上げ」する礎を築いた格好だ。

■舩橋さんとは、滋賀県でも世界農業遺産を申請しているけれど、認定されたらこちらの「田んぼの生きものモニタリング」のようなことが滋賀できたらいいのに…というお話をしていました。すっかり、そのことを忘れていましたが、この記事で思い出しました(情けない…)。また、蕪栗沼に遊びに行って、勉強させてもらわねば。

■さて、記事では、いろいろ批判されているネオニコチノイド系農薬と昆虫との関係について説明が行われています。加えて、水田の圃場整備による大きな環境変化についても。記事には、こう説明されています。

国立研究開発法人森林研究・整備機構の主任研究員、滝久智さん(43歳)(森林昆虫研究領域)らが茨城県のそば畑で2007~2008年に調査を行った結果、畑から100メートルの範囲内に森林と草地があるかどうか、3キロメートル圏内に森林があるかどうかで、そばの実の付き方に差が出た。

そばは、「他家受粉生物」で、花に来る昆虫の手助けにより受粉する。畑周辺の土地利用の変化が、管理されたミツバチや野生の昆虫の生息や活動に影響し、ひいては収穫量に影響することがわかった。

■そばの収穫量は、そば畑だけでなく、周囲の自然環境の土地利用状況、そして生態系と大きく関係しているという研究結果があるようです。人間にとって関心のある一部の環境を切り取って論じてもダメだということになりますね。自然の摂理の中で展開している関係性の総体を視野に入れる必要があるということになります。

一燈照隅万燈照国

■天台宗の最澄の言葉と聞いています。「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)。「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という意味なのだそうです。

■全国の様々な地域社会で取り組まれている「小さな自然再生」の実践も、この言葉と同様なのかもしれないと思っています。最澄の教えを単純化しているとのお叱りを受けるかもしれませんが、例えば、琵琶湖の周囲の一隅を照らす活動(小さな自然再生)も、たくさん集まれば琵琶湖全体を照らすことになるのではないか、琵琶湖のことを思う人の気持ちをうまくつなぐことができるのではないか、そのように思うのです。

■琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」の活動が、うまくつながることで、琵琶湖の周りに環境保全の連帯が生まれるようにしていけないだろうか。そのような活動が、企業のCSR活動ともつなり、琵琶湖の周りの「小さな自然再生」を支える社会的仕組みを、多くの人の力で生み出すことはできないだろうか。

■そのような思いから、「小さな自然再生」の実践者、企業人、研究者、専門家…様々なお立場の方達が参加する市民グループ「水草は宝の山」(「水宝山」)でいろいろ議論をしてきました。グループの仲間である川戸良幸さん(琵琶湖汽船)のアイデアを核に、グループのメンバーで「びわぽいんと」という新しい社会的仕組みを構想してきました。もうじき、その「びわぽいんと」を運営するNPO法人も設立することができそうな段階になってきました。皆さんのご理解と応援が必要です。どうか、よろしくお願いいたします。