公益財団法人淡海環境保全財団 設立30周年記念行事

▪️昨日の午後、「公益財団法人淡海環境保全財団 設立30周年記念行事」が「コラボしが21」で開催されました。私は滋賀県ヨシ群落保全審議会の会長であることから出席させていただきました。ここでは、この財団はどういう財団で、何をしていて、どういう歴史を持っているのか、知りたいかもおられるかもしれません。でも、それは大変なので、こちらをお読みください。

▪️式典では、長年ヨシ群落の保全に貢献されてきた団体の皆様に感謝状の贈呈が行われました。1枚目の写真は、その記念撮影の時のものです。来賓として挨拶をされた田口宇一郎さんも写っておられます。一番左の方です。80歳を超えておられますが、お元気にされています。

▪️田口さんは、私が滋賀県立琵琶湖博物館の開設のために設置された文化施設開設準備室に就職した時の上司でした。当時は、参事。係長級かなと思います。その後、琵琶湖博物館開設準備室の室長、博物館開館後は副館長、そして琵琶湖環境部部長、滋賀県理事、淡海環境保全財団の理事長、そして嘉田由紀子知事の時代には副知事に就任されました。私が直接部下として勤務したのは、田口さんが博物館の副館長をされている時までですが、いろいろ勉強させていただきました。私は、「田口学校」の生徒のような気がします。社会人としての仕事の進め方を教わったような気がします。その時の経験は、龍谷大学に勤務する今でも自分の力になっていると思っています。それは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に通っていることも含めてです。田口さんとは久しぶりにお会いして、少しお話をさせていただきました。そして博物館の開設準備室時代の職員の人たちが集まって同窓会をしようということになりました。楽しみです。

▪️式典の後は、記念講演会でした。講師は、記念講演会でした。講師は、京都大学名誉教授で京都生物多様性センターのセンター長である湯本貴和さん。「琵琶湖における生物多様性の保全~人と森・里・湖の関わりから~」というタイトルでお話しくださいました。ありがとうございました。生態学者からわかりやすく生物多様性の考え方について学ぶことができました。勉強になりました。講演の後、突然!湯本さんに「なにか質問してよ友達だろ」と言われて慌てました。事前に言っておいてもらえれば…。

▪️式典と記念講演会の後は、「(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議」の発足式でした。簡単に言えば、ヨシ群落の活用・保全に関わる関係者のネットワークを構築していくための場づくりという感じでしょうか。発足式の後は、交流会も開催されました。軽食をいただきながら、いろんな方達とお話ができました。この交流会には、琵琶湖博物館の学芸員をされている方がお二人参加されていました。お二人とは、交流会の後も私も含めて3人で交流会を持ちました。そのことは、別に投稿します。

雪の比良山系

▪️今日は、「公益財団法人 淡海文化振興財団」の2024年度「未来ファンドおうみ助成事業」のプレゼンテーションの日でした。私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」事務局長の藤沢栄一さんが、現在、「琵琶故知新」で進めようとしているGIS(地理情報システム)を基盤に置いた事業に関してプレゼンテーションを行いました。理事長の私の役割は、質疑応答で藤澤さんをサポートすることでした。さあて、結果はどうなりますでしょうね。採択されるかどうか…。通知書が届くのを待ちたいと思います。

▪️今日は、「公益財団法人 淡海文化振興財団」の2024年度「未来ファンドおうみ助成事業」のプレゼンテーションの日でした。私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」事務局長の藤沢栄一さんが、現在、「琵琶故知新」で進めようとしているGIS(地理情報システム)を基盤に置いた事業に関してプレゼンテーションを行いました。理事長の私の役割は、質疑応答で藤澤さんをサポートすることでした。さあて、結果はどうなりますでしょうね。採択されるかどうか…。通知書が届くのを待ちたいと思います。

▪️写真は、プレゼンテーションを行なった「ピアザ淡海 滋賀県立県民交流センター」のそばから撮影したものです。この写真ではよくわかりませんが、琵琶湖文化館(お城の建物)の向こうに、山頂が白くなった比良山系が見えました。この琵琶湖文化館は、古い建物であることから耐震等に問題があり2008年4月から休館しているのですが、2027年には、「近江の文化財を中心とするミュージアム」、「地域の文化財のサポートセンター」、「文化観光の拠点となるビジターセンター」の3つの機能を柱とした新施設として、浜大津に移転開館する予定になっています。こちらからご覧ください。

滋賀県庁の皆さんとミーティング

▪️昨日は、午前中自宅で仕事をして、午後からはまずは大津市役所へ。自治協働課を訪問し、「大津市協働を進める三者委員会」の打ち合わせと意見交換を行いました。大津市に限らず、人口減少と高齢化が加速度的に進行していく状況の中で、地域コミュニティの自治のあり方や仕組みも変化せざるを得ません。大津市では、前市長の時に、地域コミュニティを支える支援に関して、市役所と地域との間に緊張関係が生まれた時もありました。そもそも大津市は地理的に南北に細長く、マンションがたくさん建設されている市街地から、過疎が進む山間地域まで、地域コミュニティの自治の状況やあり方は実に様々です。同じような一元的な仕組みで自治を支援していくことも困難です。この「大津市協働を進める三者委員会」の委員長を務めながら、いつもその困難さに直面してきました。ただ、1期2年連続3期までという決まりがあり、私は今年の2月でこの委員長や委員を退任します。引き続き頑張って地域コミュニティをどのように支援していくのか、知恵を絞り汗をかきながら取り組んでいただきたいと思います。

▪️大津市役所の後は、滋賀県庁の総務部市町振興課のデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」担当の皆さん、琵琶湖環境部の「MLGs」担当の皆さん、そして「びわぽいんと」の準備を進めている私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」との3者でミーティングを持ちました。長年お世話になっている三和伸彦さんがミーティングをセッティングしてくださいました。おかげさまで、とても良いミーティングになりました。ありがとうございました。ミーティングの後は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で懇親会。こちらも有意義な場になりました。今朝、三和さんから「会って話し合うこと、呑むこと、とても大切だと改めて思いました」というメッセージを受け取りましたが、本当にその通りだと思います。

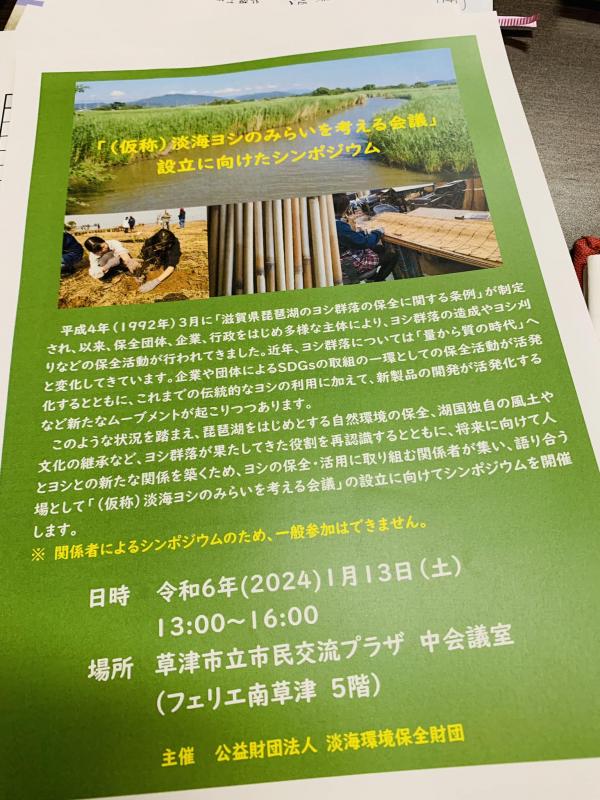

「(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議」設立に向けたシンポジウム

▪️今日は、南草津で開催された「『(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議』設立に向けたシンポジウム」に参加しました。一般公開されるシンポジウムとは違い、ヨシに関係する皆さんのためのシンポジウムでした。「なんで脇田がヨシやねん」という突っ込みが入ると思いますが、滋賀県の「ヨシ群落保全審議会」の会長ということでお呼びいただきました。

▪️京都大学の深町加津枝さんから問題提起をしていただき、琵琶湖ヨシとヨシ葺き屋根の伝統を受け継ぐ真田陽子さん (葭留勤務、一級建築士)と、淡海環境保全財団の瀧口直弘さんから活動発表をしていただいた後、参加者26人で車座になって、ヨシについて熱く語り合いました。ヨシ業者の皆さん、ヨシを原料に使う文房具の企業の皆さん、環境教育の関係者、ヨシを原料に使う繊維会社の方、地域でヨシ群落の保全に取り組む皆さん、多種多様な関係者がお集まりくださいました。

▪️私はその際のコーディネーターを務めました。皆さんから積極的にご発言いただきました。ヨシに関係する様々な「異業種」の皆さんが交流するからこそ、大変楽しく有意義な時間を過ごすことができたのだと思います。ありがとうございました。

【追記】▪️このシンポジウムを企画・運営された「淡海環境保全財団」の職員の方から、メールが届きました。参加者は限られていますが、アンケートをとったところ、「全体構成にストーリー性があって良かった」というご意見や、「コーディネートが非常に良かった」というご意見を複数いただけたようです。ちょっとフランク過ぎたかなと若干の反省もしていますが、堅苦しなくないように、そしてユーモアを伴うことを心がけ、しかも全体のディスカッションがうまく噛み合うことを意識しながらコーディネートを行いました。もちろん、参加者の皆さんのご協力もあってうまくいったのかなと思います。改めて、参加者の皆さんには御礼を申し上げます。ありがとうございました。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会

▪️昨日は、夕方から特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会が開催されました。場所は、大津駅前の逢坂市民センターの会議室です。ここはとても便利な場所ですし、利用料金も安いのです。で、総会で審議した議案は「第1号議案 令和 4 年度事業報告に関する件」、「第2号議案 平成 4 度収支決算報告、監査報告に関する件」、「第3号議案 平成 5 年度事業計画に関する件」、「第 4 号議案 役員の改選」でした。まあ、普通の議案でしょうかね。

▪️私たちの「琵琶故知新」は2019年12月に設立されました。4年目になります。NPO活動は、自分たちの「社会的なこころざし」を実現するためのものですが、実現までにはまだまだ努力が必要です。今回は、総会の後に、現在進行中というか、これから取り組む事業に関して説明させていただきました。この事業をなんとか軌道に乗せて、少し弾みをつけたいと思います。また提案している「びわぽいんと」についても、この事業の中でさらに鍛えていければと思っています。また、引き続き理事長を務めることになりました。頑張って取り組みたいと思います。どうか、引き続き応援をよろしくお願いいたします。