花は咲く/花は咲くプロジェクト(Cover) Goosehouse

■一昨日の晩、学部の懇親会が開かれ、同僚の教員のピアノやトランペットとともに、余興でバイオリンを弾きました。そのときの曲のひとつが、「花は咲く」。この曲は、NHKが展開した東北復興支援キャンペーの歌です。

■作詞をした岩井俊二さんのこの歌について、次のように解説されています。

被災した石巻の先輩が語ってくれた言葉を思い出しました。「僕らが聞ける話というのは生き残った人間たちの話で、死んで行った人間たちの体験は聞くことができない」生き残った人たちですら、亡くなった人たちの苦しみや無念は想像するしかないのだと。

■死んで行った方達、すなわち絶対的な他者とは通常のコミュニケーションはできません。亡くなられた方たちのメッセージを代弁することもできません。また、するべきでもありません。ひとつには、死者を自己の主張の正当化のために利用してしまうことになるからです。死者に関する安易な語りは、すぐに政治的な言説に転化してしまう…。岩井さんは、想像するしかない…と語っておられますが、死者のことを想い続けると言い換えることもできるでしょう。きちんと想い続けること…これはとても辛い、大変なことでもあります(なぜ、あの人は亡くなってしまったのか、なぜ、自分はこうやって生き残っているのか、自分は被災者の人たちとどういう関係を取り結ぶのか…)。しかし岩井さんは、同時に、そういう辛い大変なことのなかに、希望も見いだそうとします。

そんなtwitterの中に片想いの人を探して欲しいという女の子の声がありました。片想いであるが故に自分が探していることは知られたくないというかわいい注文つきでした。こんな最中にも恋があったりするのかと、それが何とも微笑ましく、思えばかの地は僕自身が初恋なるものを育んだ聖地であり、そんな聖地に今もしっかり若者たちが恋を育んだりしているんだなあと思ったら、まだ震災から一週間ぐらいのことではありましたが、瓦礫だらけになったこの場所にもちゃんと花が咲いてるじゃないかと思えました。

■岩井さんが作詞した歌詞には、誰もが共通の理解に至る意味の着地点がありません(と、私には思えます)。人びとの心を「宙ぶらりん状態」にしたままにします。ですから、この歌を歌う人たちは、その人ごとに歌詞の意味をとらえようとします。そのことが、この歌の魅力でもあります。そして、死者のことを想いつづけながら、日々の暮らしのなかで生きることの実践を紡ぎだしていく。死者とともに未来を生きようとすることを促しているように思うのです。現代社会は、「死者を想いながら生きること」を人びとに「させないよう」に機能してきたがゆえに、この歌がもっている不思議な力を感じてしまうのです。

■トップの動画は、Goose house(グース ハウス)という音楽ユニットの皆さんによる「花は咲く」です。

春

■この写真は、大津市の中心市街地の湖岸にある琵琶湖ホテルの2階から撮ったものです。遠く、比良山系の山頂には残雪が確認できますが、琵琶湖全体には春の雰囲気がどんどん濃厚になってきています。そのことが、おわかりいただけますでしょうか。柔らかな風のなかに春の匂いを感じているのですが、そのことが写真にはなかなか表現できません。

■なぜ、琵琶湖ホテルか。それは、社会学部の懇親会「近江会」が、このホテルで開催され、同僚の先生2人と「余興」として、楽器の演奏をすることになっているからです。トランペット、ピアノ、そして私がバイオリンです。先週の金曜日の午前中と、今日の午前中、琵琶湖ホテルで音合わせをさせていただきました。私も含めて、全員楽器の経験者ですが、大人になってからずっと楽器を中断していました。

■ちなみに、私の個人の話しになりますが…。今から28年前、最初の子どもが生まれることになったとき、楽器を弾いて楽しんでいるばあいではない、もっと必死に働かなくてはと楽器の演奏を断つことにしました。その背景には、もっと別の背景もあるのですが(以前のエントリーに書きました)、それはともかくです。その最初の子どもが27歳になり、きちんと自立してくれましたし、二番目の子どもも春からは社会人になります。「親業」を卒業できるので、そろそろ自分の残りの人生を楽しむために、楽器を再開させてもよいのかな…と思っている、今日此の頃なのであります。

湯たんぽ

■先日、中津川市に出張したさい、割烹旅館「上見屋」に宿泊しました。交流会で地元の美味しいお酒をいただいたので、部屋にもどってすぐに眠くなり、布団に入りました。すると、なにやら暖かいものがあります。湯たんぽです。懐かしいですね〜。湯たんぽを使って眠るなんてことは、幼児の時以来ではないかと思います(電気あんかは使っていましたが…)。もっとも、私が幼児のときに使った湯たんぽはブリキ製でした。今は、こういうったプラスチック製が生産されているのですね。この湯たんぽ、なかなか快適でした。最初のうちは、低温やけどをするのではと思うほど熱く、ふとんの隅において眠っていましたが、明け方あたりには、足裏で気持ち良い暖かさを感じる程度までになっていました。

■先日、中津川市に出張したさい、割烹旅館「上見屋」に宿泊しました。交流会で地元の美味しいお酒をいただいたので、部屋にもどってすぐに眠くなり、布団に入りました。すると、なにやら暖かいものがあります。湯たんぽです。懐かしいですね〜。湯たんぽを使って眠るなんてことは、幼児の時以来ではないかと思います(電気あんかは使っていましたが…)。もっとも、私が幼児のときに使った湯たんぽはブリキ製でした。今は、こういうったプラスチック製が生産されているのですね。この湯たんぽ、なかなか快適でした。最初のうちは、低温やけどをするのではと思うほど熱く、ふとんの隅において眠っていましたが、明け方あたりには、足裏で気持ち良い暖かさを感じる程度までになっていました。

■向田邦子の作品だったでしょうか、湯たんぽの中のお湯、朝になるとかなりぬるくなっているので、それで朝の洗面をする…なんと話しがのっていたように記憶しているのですが…。『父の詫び状』だったかな。それはともかく、寒さもゆるみ、少し暖かくなってきましたが、湯たんぽ、自宅でも使ってみたいなと思いました。

町家でお酒を楽しもうNo.20「灘と伏見」

■昨日の午前中は、「滋賀県生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」という滋賀県庁自然保護課の会議に出席しました。国が定める「生物多様性国家戦略2012-2020」のもとで、滋賀県の戦略をどうしていくのか…について考える会議です。生物多様性の維持には、多様かつ適切な人びとの自然環境への働きかけが必要になります。そんなわけで、私のような環境社会学者も呼ばれているのです。もっとも生物多様性そのものの専門家ではないので、さてさて…どうしたものか…とも思っていたのですが、旧知の皆さんが委員として出席されていたので、ざっくばらんにお話しをさせてもらいました。とても議論が盛り上りました(…と思います)。楽しい議論になったわけですが、問題はこれをどうまとめていくのかです。

■昨日の午前中は、「滋賀県生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」という滋賀県庁自然保護課の会議に出席しました。国が定める「生物多様性国家戦略2012-2020」のもとで、滋賀県の戦略をどうしていくのか…について考える会議です。生物多様性の維持には、多様かつ適切な人びとの自然環境への働きかけが必要になります。そんなわけで、私のような環境社会学者も呼ばれているのです。もっとも生物多様性そのものの専門家ではないので、さてさて…どうしたものか…とも思っていたのですが、旧知の皆さんが委員として出席されていたので、ざっくばらんにお話しをさせてもらいました。とても議論が盛り上りました(…と思います)。楽しい議論になったわけですが、問題はこれをどうまとめていくのかです。

■専門家会議に先立ち、複数のテーマ部会にわかれたワーキンググループがたちあげられ、様々な職業の人びとが生物多様性に関して議論をされています。みなさん、それぞれに大切なご意見を述べられ、有益な議論をなさっています。それらの議論をもとに、滋賀らしい・滋賀ならではの「生物多様性地域戦略」を策定していくことになります。おもしろい展開になりそうです。

■午後から、というよりも夕方からは、2つめの会議 がありました。「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」が滋賀県から受託した研究「明日の滋賀を展望する調査」の会議です。人口が減少し、少子高齢化が一層進む30年後にむけて、社会をどのようにデザインしていけばよいのか…そのあたりの見通しをつけることが今回の調査の目的です。いったいどういうふうに議論の成果をまとめるのか…と不安だったのですが、昨日は報告書の全体像といいますか、構成や骨格が見えてきたので、自分の分担分(滋賀の農業・農村・食料に関すること)の位置づけがはっきりしました。なんとか書けそうです。現状の課題を明らかにするために適切な統計データ集めなくてはいけませんが、事務局にサポートしていただけるとのこと、少し安心しました。

■夕方の会議を終えたあとは、京都の西陣に移動しました。西陣にある「京都リサーチパーク町家スタジオ」で、「町家でお酒を楽しもう」という第20回目のイベントが開催されたからです。facebookを通して知り合ったKさんからのお誘いを受けて初めて参加しました。この日は、伏見の酒と灘の酒を比較して楽しむという、日本酒好きにはたまらない企画でした。例によって、いろいろん方たちとお話しができました。

■この日本酒の会、facebookの奈良人脈を通じて知り合ったKさん(食や農に関する活動をされています)と、神戸大学日本酒サークル正宗会の皆さんが企画されているものです。おもしろいですね〜。老若男女、たくさんの方が集まっておられました。だいたい月1回の開催らしいですが、20回も続いているだけのことはあります。大満足の企画です。この日は、灘と伏見の酒があわせて8種類ほど集まっていました。4種類くらいめあたりまでは、お隣の方たちと酒の味についていろいろ語りあってメモをとったりしていたのですが(会では、そういう楽しみ方を勧めておられます)、だんだん気持ちよくなって呑んでおしゃべりをしている…だけになりました。まあ、これもまた良しです。

■ところで、大学に日本酒サークルってのがあるんですね。若い人がこのようなサークルを結成するというのが、素晴らしいと思いました。感激だな〜。自己紹介を1人ずつおこないましたが、私は、ゼミの「北船路米づくり研究会」でプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の紹介もさせていただきました。多くの皆さんに関心をもっていただきました。このなかに、龍谷大学大学院政策学研究科の院生の方がおられて、「龍大でも日本酒サークルを結成するから部長(顧問)になってください」といわれました。一瞬、驚きましたが、「はい、喜んで!!」ですね。さあて、この話しも、どんな展開になるのかな。これまた、楽しみです。

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼り

■韓国に出張しているあいだに、ゼミ生たちが頑張りました。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼りです。いよいよ発売されます。発売に先行して、お世話になった北船路の皆さんや、私たちの活動を応援してくださった方たちに予約販売させていだたきます。もちろん、平井商店さんのほうでも販売されると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

■さてさて、いよいよ!!…なんですが、ゼミ生諸君は、就職活動と掛け持ちで頑張っています。ということで、特定のゼミ生たちに作業が集中してしまっています。あくまで「北船路米づくり研究会」は、学生の自主性・主体性で成り立っている活動なので、私の方から強制はしません。とはいえ、みんなもう少し作業に参加して手伝ってやってほしいよ〜。

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」がいよいよ!!

■昨日は、大学院の入試がありました。そのため私自身は、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の第26回「北船路野菜市」には参加できませんでした(野菜市は、4月と9月をのぞく第三土曜日に大津市の丸屋町商店街で開催しています)。しかし、私がいないことでゼミ生たちの活動が、なにか滞ってしまうようなことはありません。研究会で取り組んでいる事業を、先輩から後輩へときちんと引き継ぎ、なおかつ活動の課題を抽出し、それを解決していくことでことができるようになってきたからです。集団としての経験値を積み重ねていくことで、運営上の「仕組み」が少しずつできあがってきているのですね。

■昨日は、大学院の入試がありました。そのため私自身は、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の第26回「北船路野菜市」には参加できませんでした(野菜市は、4月と9月をのぞく第三土曜日に大津市の丸屋町商店街で開催しています)。しかし、私がいないことでゼミ生たちの活動が、なにか滞ってしまうようなことはありません。研究会で取り組んでいる事業を、先輩から後輩へときちんと引き継ぎ、なおかつ活動の課題を抽出し、それを解決していくことでことができるようになってきたからです。集団としての経験値を積み重ねていくことで、運営上の「仕組み」が少しずつできあがってきているのですね。

■もちろん、ゼミでおこなっいるからといっても、「北船路米づくり研究会」の活動は強制参加ではありません。たとえば、体育局の部に所属している学生たちは練習や試合で忙しく、なかなか参加することはできません。しかし、そのことでゼミの評価がかわることはありません。また、友人関係が悪くなるわけでもありません。「北船路米づくり研究会」の活動は、あくまで意欲のある学生たちの自発的・主体的な活動で運営されているのです。この点を、私自身は高く評価しています。

■もちろん、ゼミでおこなっいるからといっても、「北船路米づくり研究会」の活動は強制参加ではありません。たとえば、体育局の部に所属している学生たちは練習や試合で忙しく、なかなか参加することはできません。しかし、そのことでゼミの評価がかわることはありません。また、友人関係が悪くなるわけでもありません。「北船路米づくり研究会」の活動は、あくまで意欲のある学生たちの自発的・主体的な活動で運営されているのです。この点を、私自身は高く評価しています。

■ところで、今日は「北船路野菜市」以外にも、一部の学生たちは頑張りました。研究会の「地酒プロジェクト」です。北船路(農事)で生産した酒米(山田錦)を原料に、平井商店さんが純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の発売のお手伝いをしました(これは、火入れ=加熱してい酒です。加熱した清酒は、3月にできます)。今日の作業は、ラベル貼りです。

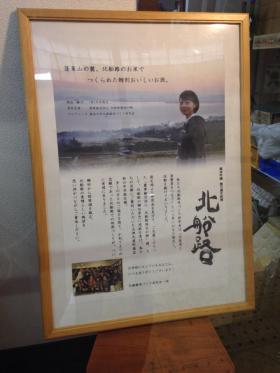

■このラベルは、ゼミ3年生のYさんがデザインしました。ただ単に、ラベルを貼っているだけではないのです。ラベルには、龍谷大学の学生がかかわっているということで龍も描かれています。この龍のイラストは3年生のI君が描きました。そして、「北船路」の文字です。これは4年生のKくんの書です。筆と炭で遊び半分で書いた文字ですが、それが後輩のYさんには、「すてき」と評価されたようです。このラベルについて、平井商店のご主人も大変ご満足のようでした。「ええラベルができたでしょう。うちのラベルよりも上やいうてるんですわ」と上機嫌でいらっしゃいました。

■ラベルだけではありません。このようなポスターも学生たちは作成しました。このポスターに学生代表として登場しているのは3年生のUさんです。もちろん、ご本人の承諾のもとでポスターのモデルになってもらったようです。背景に見えるのは、北船路の棚田から見渡せる琵琶湖です。ちょうど日が沈みかけている時間帯ですね。この時間帯の北船路の棚田からの風景は、少しずつ変化していきます。とっても美しいのです。「棚田の景観」ではなく、「棚田からの景観」が北船路の魅力なのです。写真をクリックすると、ポスターのコピーをお読みいただけるのではないかと思います。これは「地酒プロジェクト」のリーダーTさんと、指導してくださっている農家のFさんとの合作だそうです。

■Tさんは、デザイン担当のYさんとともに、「地酒プロジェクト」をリードしてきました。今回は、お店での販売以外にも、お世話になった皆さんにも購入していただくべく、いろいろ裏方の仕事をしてくれています。現在3年生は就活中で、活動するには大変な時期なのですが、それでも時間を調整して仲間と頑張っている点が、すばらしいと思うのです。

対岸からみた北船路

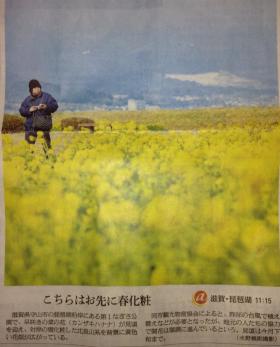

■昨日、帰宅して夕刊をみました(朝日)。すると、春の雰囲気満載の写真が載っています。琵琶湖の湖岸にある菜の花畑です。大変有名な場所です。山頂の雪をまだ残す比良山系を背景に素敵な写真が撮れることから、たくさんの写真マニアの皆さんが押し掛けて撮影の順番を待つほどです。

■ところで、この夕刊の写真をみて、「おっ!!」と思いました。右の方、比良山系の山裾に白くなっている場所が写っているからです。ここは、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」が、「龍大米コシヒカリ」や「龍大芋」を生産している北船路の棚田です。この写真では、逆三角形をつぶしたようにみえますね。私たちが「龍大米」を生産しているのは、こんな形の「▽」右上の角のあたりになります。一番高い場所にあります。ということは、比良山系の山水が一番最初に入ることになります。そのため、村のなかでも、「あそこの田んぼは味が良い」ということで有名です。

■菜の花畑と北船路の棚田との関係を地図で確認してみました。右上の地図は、琵琶湖全体を示しています。赤い矢印は、菜の花畑から北船路の棚田に向かっています。地図をクリックすると拡大します。下の地図は、もっと当該の場所にせまってみたものです。だいたい、位置関係をご理解いただけましたでしょうか。

■この地図をみていて思い出したことがひとつあります。以前、村の方からお聞きした話しです。北船路は棚田の農村ですが、その背後にある比良山系の蓬莱山全体が、旧村時代から村の財産を維持・管理する「財産区」のものになっています。今はおこなわれていませんが、以前は、この財産区でとれた薪炭材が北船路の浜から守山市方面に運ばれていたと聞きました。おそらく、燃料革命がおきる以前のことだと思います。本当は、こういう「聞き書き」の調査もきちんとしたいのですが、なかなかですね~。

【追記】■棚田からこの他の花畑の方面を見ると、湖岸に黄色い場所がみつかるのでしょうか…。どうなんだろう。

秋田のダダミ

■今から10年前まで、岩手県に暮らしていました。冬になると、岩手や仕事で訪れた岩手の秋田や青森のことが懐かしくなります。写真は、秋田市にある「秋田杉」という名前の居酒屋で撮ったものです。鱈の白子です。秋田では、ダダミと呼びます。ちなみに、私が暮らしていた岩手ではキクと呼んでいました。

■今から10年前まで、岩手県に暮らしていました。冬になると、岩手や仕事で訪れた岩手の秋田や青森のことが懐かしくなります。写真は、秋田市にある「秋田杉」という名前の居酒屋で撮ったものです。鱈の白子です。秋田では、ダダミと呼びます。ちなみに、私が暮らしていた岩手ではキクと呼んでいました。

■鱈は鮮度がすぐに落ちます。最近は、冷凍の技術や流通が良くなったので、関西に暮らしていても、それなりに美味しい鱈を食べられるようになりましたが、以前は鮮度の落ちたものしか食べられませんでした。スカスカの味でしたし、生臭く臭っていました。鱈は鮮度が落ちるのが早いのです(ですから、若い頃の私は、北国の人たちが何故喜んで鱈を食べられるのか、よくわかりませんでした)。産地の東北や北海道であれば、刺身でも食べられます。まったく臭いません。流通がよくなっても、鱈の刺身は関西ではなかなか食べられません。

■白子も同様です。関西でも普通に食べることができるようになりましたが、やはり鮮度は産地の方が格段に圧倒的に上です。白子とはいいますが、鮮度の良いものは、写真のように薄いピンク色をしています。鮮度が落ちるにしたがい、色は白っぽくなるのです。私は鮮度のよい白子を、もみじおろしのポン酢でいただくのが好きです。

■秋田の「秋田杉」という居酒屋。以前は、秋田駅前にありました。八郎潟の研究にいくたびに、この店に寄っていました。お気に入りのお店です。最近、街中に移転されたとか。またぜひ訪れてみたいものです。

【追記】■鱈の鮮度について、調べてみました。日本テレビの「所さんの目がテン!」という番組の公式サイトに関連して、次のような記事がありました。2008年11月30日に放映された鱈に関する内容をまとめたものです。なるほど〜の内容です。

なぜ臭い!?鍋王者 タラ

・私達がいい香りだと思っていたタラ独特の香りは、タラが腐りかけて放つ腐敗臭。

・鱈は暗く深い海にいて、出会った獲物はとにかく丸飲み(たらふく=鱈腹)。量のエサを消化するため強力なタンパク質分解酵素。タラが死ぬと、この分解酵素が内臓から染み出し、自分で自分を消化してしまうため、タラはとても腐りやすい。

・タラの身を腐らせる分解酵素は胃や腸にあり、生殖系の白子とタラコは直接消化器系につながっていないため、分解酵素が回りにくい。

・タラはたくさんの卵を一度に産む、そのために大量の精子を必要とする。白子、タラは他の魚に比べ白子に詰まった精子の数が多い。だからうまい。

滋賀県立大学の「近江地域学会」

■滋賀県立大学で興味深いシンポジウムが開催されます。残念ながら、私自身は、大津市でのイベントに参加するためこの日は行くことができません。非常に残念なのですが。

■滋賀県立大学で興味深いシンポジウムが開催されます。残念ながら、私自身は、大津市でのイベントに参加するためこの日は行くことができません。非常に残念なのですが。

■滋賀県立大学は、文部科学省 平成25年度「地(知)の拠点整備事業」に採択されました。そして、今年度から「びわ湖ナレッジ・コモンズ-地と知の共育・共創自立圏の形成-」に取り組むとのことです。これまでも、地域連携、地域活動に積極的に取り組んでした滋賀県大の実績を基盤にされているのでしょうね。「本学のさまざまなシーズ・実績を活かし、関係自治体等との連携のもと、教育・研究・社会貢献の観点から地域の課題解決を進める」との決意も表明されています。今回は、この「びわ湖ナレッジ・コモンズ-地と知の共育・共創自立圏の形成-」の一環として、「近江地域学会」を設立されるとのことです。すばらしい。学術学会とは異なり、市民、事業者、行政、研究者、教育者、そして学生ら誰でも参加できる水平型・公開型のオープンな「場」になるようです。この学会の設立記念シンポジウムが、以下の通り開催されます。

■このシンポジウムに関して、知り合いの方が、facebookでこうコメントされていました。「「文系か、理系か」という、意味不明の選択に大きな違和感を抱く中で、「では、自分は何を学びたいのか、研究したいのか」と考えたときに行きついた答えは、 「地域」」。これは、大学を選択するときに思ったことのようです。私からすれば、なるほど、その通り…と思うのです。

■他大学は、どんどん新しい「学びのスタイル」「地域との連携」の在り方を求めて、どんどん具体的に自ら「変身」していこうとしています。ここで遅れをとってはまずいのですよ。もはや、古くなりすぎましたが、「今でしょ」なのです。

「近江地域学会」設立記念シンポジウム

『びわ湖ナレッジ・コモンズ―地と知の共育・共創自立圏の形成』■日時:2014年2月22日(土)13:30〜17:00

■場所:滋賀県立大学 交流センター(滋賀県彦根市八坂町2500)

■内容:

プログラム

13:30〜 開会挨拶

大田 啓一(滋賀県立大学長)

文部科学省高等教育局大学振興課

13:45〜 「地(知)の拠点整備事業」の概要と近江地域学会の設立 趣旨について

仁連 孝昭(滋賀県立大学地域共生センター長)

14:00〜 基調講演『ないものはない -地域再生への挑戦』

山内 道雄 氏(島根県隠岐郡海士町長)

15:00〜 休憩(近江楽座ポスター展示)

15:20〜 パネルディスカッション『共育・共創 -人が育つ地域づくり』

パネリスト

山内 道雄 氏

大久保 貴 氏(滋賀県彦根市長)

山本 昌仁 氏(株式会社たねや 代表取締役社長)

北川 陽子 氏(ファブリカ村 村長)

前川 和彦 氏(株式会社ロハス余呉/ウッディパル余呉 支配人)

コーディネータ

印南 比呂志 (滋賀県立大学人間文化学部 教授)

コメンテータ

仁連 孝昭、文部科学省高等教育局大学振興課

17:00〜 名刺交換会■主催:滋賀県立大学

共催:彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、滋賀県■申込・問合せ:【※要事前申込】

滋賀県立大学 地域共生センター

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500

Mail coc-biwako@office.usp.ac.jp

Tel 0749-28-9851

Fax 0749-28-0220●基調講演者プロフィール:

山内 道雄 氏

島根県隠岐郡海士町長

1938年海士町生まれ。

NTT島根通信機器営業支店長、(株)海士総支配人を経て、1995年海士町議に当選。二期目に議長就任。2002年町長に初当選。敢えて単独町制を選択し、大胆な行政改革と地域資源を活用した「守り」と「攻め」の戦略で、島興しに奮戦している。

島根県離島振興協議会会長、全国離島振興協議会副会長、第三セクター「(株)ふるさと海士」社長。 著書に「離島発 生き残るための10の戦略」(NHK生活人新書)。