「社会学入門演習」現地実習・近江八幡市白王町・北之庄町(6月7・8日)

■6月7・8日、「社会学入門演習」の現地実習が開催されました。取り急ぎ、facebookにアップしたアルバムをご覧いただければと思います。

2014「社会学入門演習」現地実習/近江八幡市白王町・北之庄町(1)

2014「社会学入門演習」現地実習/近江八幡市白王町・北之庄町(2)

社会学入門演習「現地実習」

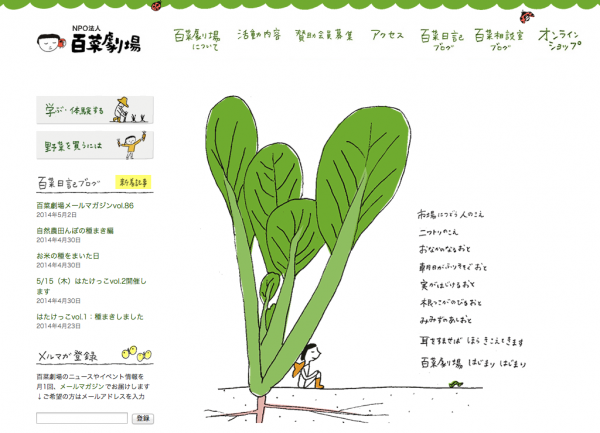

■6月7日(土)・8日(日)の両日、1年生の「社会学入門演習」の「現地実習」で近江八幡市にいきます。現地では、NPO法人「百菜劇場」の廣部里美さんにコーデイネーターをお願いして、白王町と北之庄町で体験学習を行います。この2つの集落は、上記の地図をご覧いただければわかりますが、西の湖(干拓されずに残った)のそばにあります。

■白王町では、地元の農家の皆さんから「現在の集落の活性化に関する取り組み」や「以前の暮らしと内湖とのつながり」等についてお話しを伺います。そのあと、西の湖にうかぶ島「権座」に田舟で移動します。ここでは、活性化の取り組みとして酒米を生産されています。この酒米を原料に、東近江市の酒蔵(喜多酒造)が「権座」という日本酒を製造されています。また、市民参加のイベント等も行われています。学生たちは、この権座で地元の農家から説明を受けたあと、「竹チップづくり」と「雑木林の刈り取りとチップ化」に取り組みます。そして、体験を通して感じたこと、不思議に思ったこと、農家の方たちと語り合うことになっています。若者の視点から権座の活動に対するアイデアを提案できればと思います。そして、晩は、地元野菜や猪肉を使ったバーベキュー交流会が開催されます。豪華ですね〜。

■2日目は、北之庄町にいき、「北之庄沢を守る会」の皆さんと一緒に田舟に乗って北之庄沢の清掃活動を体験します。そのあと北之庄町自治会館へ移動し、地元の皆さんから「北之庄沢を守る会の取り組み」と「伝統野菜・北之庄菜について」についてお話しを伺います。また、「百菜劇場」の廣部さんから「NPO法人百菜劇場の活動について」説明をしていただきます。そのあとは、2グループにわかれて八幡山から水郷を眺めたり、百菜劇場の見学を行います。昼食は、地元のお母さんたちの手作りのお昼ご飯をいただき、歴史的建造物群保存地区のある市街地に移動し、5つの班に分かれて散策をします。

■廣部さんのおかけで、充実した2日間のプログラムになりました。楽しみにしています。

大津エンパワねっとの「めろん」と「こけし」

■一昨日は、大津エンパワねっとコース「地域エンパワねっとⅡ」で頑張っているチーム「めろん」と「こけし」のイベントが、大津市の浜大津を中心とした中心市街地(中央地区)で開催されました。「めろん」は、中心市街地のマンション自治会とのコラボで、中心市街地の素敵な建造物や史跡、そして老舗を訪ねる「歩こう会!」を企画実施しました。このイベントのなかでは、鮒寿司で有名な「阪本屋」さんを訪問しました。明治2年に創業された老舗です。お店では、社長さん自ら丁寧にお店の説明をしてくださいました。

■イベントは無事終了しました。ちょっと一息つきたいところですが、チームのMくんと数人が、「阪本屋」さんにお礼にいきました。そのことに関し、「阪本屋」さんのfacebookの公式ページに以下のように書いていただきました。

実は個人的に一番心に残ったことがあります。内容と関係ありませんが‥

まち歩き終了後、学生さんが数名お礼を言いに来られました。

ツアーやイベントの後、お礼に来られる方は稀です。

最近の若いもんは‥ではないですが、最近の若い人は律儀で礼儀正しい方が非常に多いと感じます。お店に立っていると常にそう感じます。

かなり緊張してらっしゃったようですが、皆さんと私、ほとんど年齢変わりませんよ‥。また、機会があればご一緒したいと思います。

■こういうことを書いていただくと、指導している側としてもとても嬉しいです。ありがとうございました。

■午後からは、チーム「こけし」のイベント「水ナスでおもてナス」でした。チーム「めろん」の企画は、大津に転居されてきたマンションの住民の方たちに、大津の街の魅力を知ってもらおうという企画でしたが、こちらの「こけし」の似たような問題関心からのイベントです。「こけし」の狙いは、100年を超える老舗のすばらしさを、マンション住民の方たちに知っていただきたいというところにあります。今回は、長等漬けで有名な漬物店「八百与」さんで、参加者の方たちが水ナスやキュウリの漬け物体験をするというものです。学生たちの提案を受け止めてくださって「八百与」さんに、心から感謝いたします。

■毎日新聞で告知の記事を出していただいたことから、定員を超える応募がありました。当日は、朝日、京都、産経、毎日といった新聞社の取材がありました。また、地元のケーブルテレビである「Z-TV」の取材もありました。じつは、学生チームを応援・指導してくださっている方の紹介で、市役所の記者会見クラブにイベント開催のチラシを届けていました。そのことが、多数の応募者につながったのかなと思います。

■エンバワねっとに長年取り組んできました。最近思うのですが、学生たちをご指導いただくなかで、学生を媒介として地域のなかにいろんな信頼と協働の「つながり」が生まれているように思うのです。顔は知っているけれど…会釈はするけれど…以上の「つながり」です。いわゆる「社会関係資本」が少しずつ蓄積している…といったらよいのかもしれません。誰かが青写真に描いたとおりには、人「つながり」ません。そして「社会関係資本」は蓄積しません。様々な相互作用の結果として、蓄積していくように思うのです。蓄積には時間がかかります。今回も、学生たちは、いろんな方たちにお世話になっていますが、直接に学生の指導にあたっておられない方でも、「エンパワ」の学生たちがどうしているのかなと…笑顔でイベントをのぞきに来てくださいました。こういう「つながり」も、本当にありがたいと思います。

NPO法人「百菜劇場」

■先週の木曜日、近江八幡市にあるNPO法人「百菜劇場」の廣部さんを訪問しました。私は、1年生を対象にした「社会学入門演習」を担当していますが、その入門演習では6月7日(土)・8日(日)に、近江八幡市の西の湖畔にある2つの農村を「現地実習」として訪問し、いろいろ勉強をさせていただくことになっています。廣部さんには、この2つの農村とのあいだをつないでいただき、2日間にわたって「現地実習」でいろいろご指導いただくことになっています。

■この日は、まず「百菜劇場」の圃場を見学させていただきました。畑では、「自主保育」の活動をされているお母さんとお子さんたちが、アーティストを招いてワークショップをされていました。「百菜劇場」は、「農」をメインにおきながらも、様々なユニークな活動をされています。詳しくは、こちらの公式サイトをご覧ください。圃場を見学したあとは、「現地実習」のプログラムの内容について協議させていただきました。以下は、ランチミーティングのときの写真です。ランチは、廣部さんのご案内で、近江八幡の旧市街地にある素敵なカフェ「茶楽」に連れて行っていただきました(「茶楽」のブログです)。元々、材木問屋の蔵だったようですが、素敵な雰囲気のカフェでした。ランチは、なすとじゃがいものひき肉オーブン焼き、ごはん、副菜、スープ、お茶、ミニデザート(山いもと小豆のモチモチケーキ)でした。満足しました〜。

純米大吟醸「湖風」

■先日、朝、研究室につくと、ドアのノブに紙袋がぶら下がっていました。中をみると、日本酒です。お世話になっているある方が、1本わけてくださっていたのです。写真がその日本酒です。これは、滋賀県立大学の学生チームがプロデュースし、喜多酒蔵さんで醸した純米大吟醸「湖風」です。「こふう」と読みます。彦根市の八坂という琵琶湖の湖岸にキャンパスがあるので、そこからのネーミングだと思います。以下は、この「湖風」の発売に関する滋賀県立大学のホームページの記事からの引用です。

■先日、朝、研究室につくと、ドアのノブに紙袋がぶら下がっていました。中をみると、日本酒です。お世話になっているある方が、1本わけてくださっていたのです。写真がその日本酒です。これは、滋賀県立大学の学生チームがプロデュースし、喜多酒蔵さんで醸した純米大吟醸「湖風」です。「こふう」と読みます。彦根市の八坂という琵琶湖の湖岸にキャンパスがあるので、そこからのネーミングだと思います。以下は、この「湖風」の発売に関する滋賀県立大学のホームページの記事からの引用です。

このたび、学生が商品企画から販売プロモーションまで携わる産学共同企画「滋賀県立大学日本酒プロジェクト」による、2年目の純米大吟醸「湖風」が完成し、4月上旬より発売を開始します。

第2期プロジェクトは昨年10月から始動し、酒造見学・酒造研修・新酒しぼり、学内試飲会などを実施してきました。今作の「湖風」では、大学付近の農家と契約栽培した、環境こだわり農産物認証を受けた「日本晴」を使用し、味にふくらみを持たすことができました。

■概要

分 類 :純米大吟醸

精米歩合 :50%

アルコール度数:原酒17.4%,生酒・火入れ16.3%

日本酒度 :+4.4

酸 度 :1.6

アミノ酸度:1.1■容量・小売希望価格

720ml 1,575円(税込)

1,800ml 3,150円(税込)■商品・販売に関する問い合わせ

滋賀県立大学生活協同組合本部

Tel:0749-25-4830■酒造元

喜多酒蔵株式会社

滋賀県東近江市池田町1129

Tel:0749-22-2505

■この「湖風」、親しい人たちと美味しくいただきました。

日本野鳥の会のツバメ全国調査

■昨日、facebookで、日本野鳥の会が実施している「ツバメ全国調査」に関する記事を読みました。この全国調査には、たくさんの会員やサポーターの皆さんが参加されているようです。滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している当時は、市民(参加型)調査のひとつである「タンポポ調査」に関して、当時、鹿児島大学に勤務されていた堀田満先生にお話しを伺いにいったこともあります。堀田先生は、一九六〇年代、日本全国で高度経済成長にともなう公害や自然破壊が大きな社会問題になっていた頃、日本タンポポと西洋タンポポを生物指標にした市民調査の指導にあたられました。私自身は、直接的にこのような市民調査に携わったことはないのですが、それぞれの時代の市民調査のあり方に関心をもっています。環境社会学会の編集委員長をしているときには、学会誌『環境社会学研究』vol.13で「市民調査の可能性と課題」という特集・小特集を組みました。そのようなこともあり、この「ツバメ調査」の記事のことが気になったのでした。

■この日本野鳥の会による「ツバメ調査」2012年の調査結果では、ツバメが減少した2大要員として、カラスによる影響と人による巣の撤去があげられていました。カラスは、ツバメの巣を襲い卵やヒナを餌にするようです。また、糞で汚れることを嫌う人がツバメが巣をつくろうとすると棒でつついて巣を落としてしまうのですね。たしかに糞については迷惑と考える人もいるのでしょうが、以前は、ツバメが巣をつくることを歓迎する人が多かったように思います。糞で汚れることはわかっていても、巣の下に新聞紙を敷くなどして糞を始末し、ツバメの親が雛を育て、雛が巣立つのを見守っていた人も多かったと思います。また、ツバメは幸せや豊かさを運んでくる縁起の良い鳥とも考えられていました。そのようなツバメと人間との関係が、ずいぶん希薄化してきているというのです。日本の野鳥の会では、以下のように述べておられます。

人による巣の撤去はもちろん、カラスも人が出すゴミ で増加していると言われており、いずれも私たちの生活 様式の変化や、受け入れる人の心の変化によって、ツバ メの子育てが難しくなっていると思われます。「人と自然 の共存を象徴する野鳥」であるツバメが、いつまでも日 本で子育てを続けられるように、私たちはライフスタイ ルや身近な自然について考える必要があるのではないでしょうか。

■2013年度の調査では、「全体的な傾向と しても都市化が進んだ地域で巣立ちヒナ数が少なく傾向」にあることが判明しています。また、「育て上げることのできるヒナに数が少ない理由としては、ヒナに与えることのできる食べ物の量が不足し ている事が考えられ」るわけですが、都会においては「公園などの緑地の林縁で風にのって昆虫を捉えている姿をよく見かけ」らしく、「小さくても緑地の存在がツバメの子育てを助けていることが見えて」きたようです。

中津川市「付知町まちづくり協議会だより」が届きました!

■2月23日(日)・24日(月)の両日、岐阜県の中津川市で、地域づくりのお手伝いをしてきたことについては、このエントリーで報告しました。訪問したのは中津川市の福岡地区と付知地区ですが、付知地区から「付知町まちづくり協議会だより」を送っていただきました。ありがとうございました。

■2月23日(日)・24日(月)の両日、岐阜県の中津川市で、地域づくりのお手伝いをしてきたことについては、このエントリーで報告しました。訪問したのは中津川市の福岡地区と付知地区ですが、付知地区から「付知町まちづくり協議会だより」を送っていただきました。ありがとうございました。

■この「協議会だより」には、写真のように「脇田教授による『まちづくり勉強会』の開催」という記事を掲載していただきました。重ねて、ご丁寧にありがとうございます。記事のなかには、次のように書かれた箇所がありました。

参加者からは、「自分たちが楽しんだことを子供たちにも味合わせたい」、「盆と正月しか帰らない友だちが羨ましがる町にしたい」等の意見が出され、脇田教授からはも「付知には『やる気』と『材料』が整っている。多くの仲間を集め、活発な活動を行い、周辺地域のモデルとなってリードしてほしい」と締めくくられました。

■私の締めくくりはどうでもよくて、大切なのは皆さんの意見です。「自分たちが楽しんだことを子供たちにも味合わせたい」とは、豊かな自然環境を自分たちの遊び場にして育った地域の皆さん、それも30歳代の若い方たちが、その「楽しさ」や「豊かさ」を自分の子ども達に伝えたいといっておられるのです。この地域で暮らすことの「楽しさ」や「豊かさ」を子どもたちの心のなかにすりこんでいく、ここに暮らすことの「幸せの物差し」を心のなかに埋め込んでいくと意気込んでおられるのです。後者のほう、「盆と正月しか帰らない友だちが羨ましがる町にしたい」とは、この地域で暮らすことをまずはきちんと再評価し(都会にはできない豊かさ…)、地域の人びとがそのことを自覚し、ここでの暮らしを楽しみ、大切にしていることが、就職等の関係から外に出てしてしまった人たちに自然に伝わっていくようにしたいということでしょう。両方ともに、とても大切な「視点」です。今後の付知の地域づくり活動の展開に大いに期待しています。

【追記】■付知での勉強会の進め方なのですが、私がファシリテーター役になって、それぞれの団体の活動内容、これまでの経過、現在の課題や悩みなどをいろいろお話ししてもらいました。それぞれの団体が順番に話しながらも、お互いに質問をしたり、コメントをしてもらったりと、少しずつ「場」が和むように進行しました。それほど大きくない地域ですが、こうやって改めてそれぞれの団体の話しを聞いたり、お互いにコメントをしたりすることは、皆さんにとっても良い体験になったようです。この日は勉強会でしたが、普段から、地域の皆さんで、ざっくばらんに、気兼ねなく、おしゃべりをしたり、相談をしたりする「場所」が地域のなかにあるとよいですね。

天孫神社の桜

■4月3日、「レイカディア大学」の米原校で講演をしたあと、米原から彦根まではあえて「近江鉄道」に乗り、そのあとはJRで彦根から大津まで。大津で、かつての上司と急遽お会いすることになったからです。Nさんです。現在75歳のNさんとは、facebookで連絡をとりあいました。Nさんは、facebookを楽しんでおられるのです。すばらしいですね〜。毎朝、デジタルの温度計と時計をもって琵琶湖の湖岸に自転車で出かけ、その温度計と時計とその日の琵琶湖の風景を一緒に、デジカメで写真を撮ることを日課にされています。そして、一文を添えてfacebookにアップするのです。その文書には、必ず、「今日も一日一秒しっかり生きていきましょう‼」と書かれています。読んでいて、元気が出てきますね。また、Nさんは俳句をされています。数年前からとのことです。俳句の実力はかなりのものらしく、新聞にも4句ほど掲載されているのだそうです。といことで、facebookには、季語も添えられています。最近は、短歌も始められました。勢力的に日々を過ごされています。すごいです。かつてやっていたラグビーも始めたいとおっしゃっていました。こうなると、まいりました…です。

■Nさんとは、5時半から駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお会いすることになったのですが、大津に到着したのが5時前。少し時間があったので、facebookの「おともだち」が投稿されていた、「天孫神社」の桜を見に行くことにしました。この神社の境内にある桜は、毎年、見事に咲きます。堪能しました。不謹慎からもしれませんが、できればここで酒を呑みながら、ちゃんとしたお弁当をいただけるとよいのですが。まあ、それは無理にしても、素敵な桜を楽しむことできて、とにかく満足です。