日本経済新聞記事

■先日(2013/11/19 21:55 )の「日本経済新聞」(ネット記事)に、大学改革に関する記事が掲載されました。備忘録がわりに、投稿します。

教授会の権限を限定 中教審素案、学長主導の大学改革促す

教授会の権限を限定 中教審素案、学長主導の大学改革促す

大学のガバナンス改革を議論している中央教育審議会の組織運営部会は19日、従来よりも教授会の権限を限定する提言素案を示した。教授会の審議事項を、教育課程の編成や学生の身分に関する審査、学位授与などと具体的に規定した。

教授会の役割を教育研究関係に絞ることで、人事や予算配分など経営の重要事項の決定権限は学長にあることを明確にし、学長主導の大学改革を促す。年内に提言をまとめ、文部科学省が法令を改正する。

学校教育法は「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」と規定しているが、重要な事項の解釈が曖昧なため「教授会が大学経営にも影響を与え、学長主導の改革を妨げている」といった声が根強かった。

素案は学長の任期長期化や、学長が自由に使える研究・教育関連の裁量経費の拡充も盛り込んだ。このほか、学長を補佐する専門職の新設や、職員のスキル向上のための研修の義務化を検討するとしている。

時代のニーズに応じて柔軟な組織運営を実行する大学には、重点的に支援するなど優遇策も明記。現在、最長6年と定められている国立大の学長任期を最長10年に見直す。

組織運営部会は、政府の教育再生実行会議が、教授会の役割の限定を提言したことを受けて設置。19日の部会では「権限が集中した学長を暴走させないための仕組みを設けることも重要だ」との意見も出た。

京都で慰労会

■昨日は、朝から留学生の入学試験の仕事がありました。その仕事が終わったあと、社会学の学術雑誌『ソシオロジ』の編集委員会に向いました。『ソシオロジ』は、日本社会学会の学会誌『社会学評論』とならび、伝統のある社会学の学術雑誌です。編集委員は1年に3回開催され、委員の任期4年になっています。私は、来年の3月で委員の任期を終えることになっています。

■昨日は、朝から留学生の入学試験の仕事がありました。その仕事が終わったあと、社会学の学術雑誌『ソシオロジ』の編集委員会に向いました。『ソシオロジ』は、日本社会学会の学会誌『社会学評論』とならび、伝統のある社会学の学術雑誌です。編集委員は1年に3回開催され、委員の任期4年になっています。私は、来年の3月で委員の任期を終えることになっています。

■『ソシオロジ』は、『社会学評論』とは異なり、査読を担当する専門の委員がいません。編集委員会のなかだけで査読をしています。そのため、狭い意味での自分の専門分野以外の投稿論文も読まなければなりません。そしてコメントを書き、掲載可能かどうか他の委員と議論をしなくてはいけません。しかも、担当する論文がかなりの本数になります。相当にエネルギーを消耗することになります。

■そんなこともあり、編集委員会が終わったあとは、毎回、慰労会をもっています。仕事を終えて、他大学の教員の皆さんと交流するのはなかなか楽しいものです。昨日は、祇園にあるお店で慰労会をもちました。祇園というと、なんだか敷居が高そうに思いますが、現在の祇園は、私たちのような普通の人がいくお店がたくさんあります。秋の観光シーズンということもあり、昨晩は、たくさんの観光客らしき皆さんが、祇園のエリアを歩いておられました。観光地化しているんですね~。

研究会議

■京都にある地球環境学の研究所、「総合地球環境学研究所」(大学共同利用機関法人・人間文化機構)のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」にコアメンバーとして参加しています。

■京都にある地球環境学の研究所、「総合地球環境学研究所」(大学共同利用機関法人・人間文化機構)のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」にコアメンバーとして参加しています。

■今日は、プロジェクトりリーダーの奥田昇さんが勤務されている京都大学生態学研究センターに、私も含めたプロジェクトのコアメンバーが集まり、この研究を予備的研究の段階から、プレリサーチ、そして本研究に進めていくための研究会議をひらきました。チーム全体は、複数の班に分かれているのですが、私は社会科学系の研究者による人間社会班のリーダーとして参加しました。私は、午前中、「大津エンパワねっと」の授業があったのですが、龍谷大学社会学のある瀬田キャンパスと生態学研究センターはともに瀬田丘陵にあるため、なんとかタクシーが駆けつけることができました。

■総合地球環境学研究所のホームページには、私たちの研究プロジェクトの概要が掲載されていますが、その内容は1年前のものです。この1年間で、特に、社会科学的な立場からの環境ガバナンスの議論や「階層化された流域管理」という考え方が反映され、現在では、その内容がより進んだものになりました。いずれ、詳しくご紹介できるのではないかと思います。

■この日の研究会議の目的は、プロジェクト全体の概要を説明するための、リーダー奥田さんによるプレゼンテーションを、コアメンバーも参加して丁寧に検討することにありました。もうじき、このプロジェクトの進捗状況を審査する審査会が、総合地球環境学研究所で開催されるからです。パワーポイントのスライドを、この日会議に参加した6人で、1枚1枚を丁寧にチェックしていきました。理科系・文化系といった従来の学問枠組みを超えて、様々な分野の研究者が集う私たちのようなプロジェクトにとって、このような作業は、相互の理解を深めていくためにも大変重要な作業のように思いました。

感謝、16,000アクセス!

■先月の10月29日にアクセスカウンターが15,000を超えました。そして、本日、約3週間で16,000を超えました。以前に比べて、少しだけたくさんの方たちにご覧いただけるようになっているのかな…と思います。皆さま、ありがとうございます!!

■ホームページ内にあるこのブログをどのように更新していくのか…あいかわらず方針があまり定まっていません。最近は、facebookで投稿した内容を少詳しめにして、こちらのブログで投稿するようにしています。facebookもお読みいただいている皆さんには、かわりばえがしないように思われるかもしれませんが、どうかご容赦ください。とにかく、継続していくことを第一に、これからも頑張ってまいりたいと思います。

第23回「北船路野菜市」

■先週の土曜日(11月16日)、大津市の丸屋町商店街で、第23回「北船路野菜市」を開催しました。私は、京都の総合地球環境学研究所で研究会議があったため、研究会のメンバーだけでの開催になりました。facebookには、「龍谷大学脇田健一ゼミナール/北船路米づくり研究会」という公式ページを設けています。そこに、来年の研究会のリーダーである坪井くんが、以下のような投稿をしてくれました。

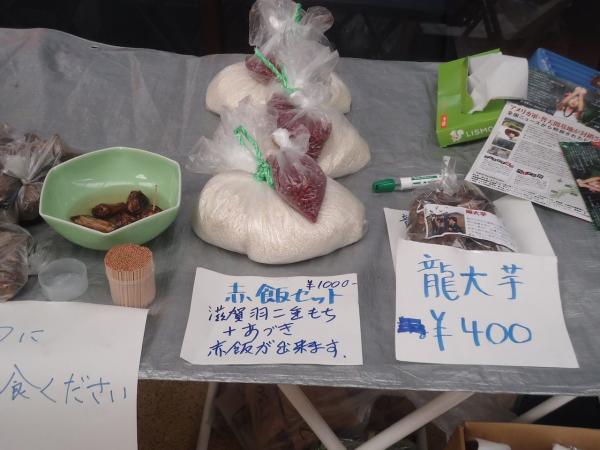

11月16日、大津市丸屋町商店街で野菜市を開催しました。私たち龍大生が収穫した龍大芋やサツマイモ、タマネギ、白菜、大根などの野菜や、龍大米や小豆ともち米の赤飯セットなどを販売しました。試食用として置いていた芋は甘いと好評で、またキャベツやダイコンは、完売してからも「もう売ってないのか」と尋ねられるほど人気でした。これからの時期は、白菜が旬を迎えるのでとても楽しみです。

■冬野菜は、これからがピークをむかえます。どうぞ、みなさん、「北船路野菜市」にお越しください。

【追記】■このエントリーの写真、私が撮ったものではありません。こういう撮り方はしないものな~。おそらく、この「赤飯セット」に注目してほしい…という気持がこもっているのかな。ちなみに、ひとつ売れ残った「赤飯セット」、私が買い求めさせていただきました。というのも、「北船路野菜市」は、協力農家から出荷される農産物を研究会で買い取りしているので、残ったら「身内」で誰かが自宅用に買うことになります。できるだけ、売り切りたいんですけどね。どうしても、少しだけ残っちゃうんですよね~。

龍谷ブランド動画

現在、学生をメンバーとしたプロジェクトチームが中心となり、

龍谷ブランドを学内外へ伝えるための動画を制作しています。このなかで、ブランドの主役である学生のみなさん、それを支える教

職員のみなさんに登場いただき、スローガン“You,Unlimited ”が記

載されたボードを、次の人へリレーする(どんどん可能性を広げてい

く、つなげていく、という思いを込めて)シーンを撮影したいと考え

ています。つきましては、ぜひ、動画撮影にご協力(動画にご出演)をお願いい

たします。

■ということで、ゼミで活動している「北船路米づくり研究会」のメンバーが動画出演を申し込んだようです。どのような作品になるのかとても楽しみです。動画のなかでは、登場する人たちが、龍谷大学の新しいスローガン「You, Unlimited*」を受け渡していくような内容のようです。で、米研のメンバーはどのように写ったのか…。なんだか、ちょっと照れくさい感じが残り、完全にはじけずに、中途半端に写っていたような…。でも、大学の広報にも協力できたし、ちょっとした思い出にもなることでしょう。

You, Unlimitedについて:龍谷大学のスローガンは、龍谷大学が提供する知識や様々な経験を通じて、学生一人ひとりが無限の可能性を追求し、自らの未来を切り拓いてほしいという意味と、直接的に“You”と呼びかけることで、学生たち一人ひとりと真摯に向き合う龍谷大学の姿勢を表現しています。

全学防火・防災訓練

■水曜日の2限派「地域社会論Ⅱ」の授業です。今日は、この2限のあわせて「全学防火・防災訓練」が実施されました。全学ですから、本部のある深草キャンパス、大宮キャンパス、瀬田キャンパス、3つキャンパスで同時に訓練が行われました。あらかじめ、実施要領については伝えられていましたので、特に混乱はありませんでした。きちんと学生・教職員が参加して訓練ができたことはよかったかなと思っています。今回は、震度5の地震がおきたということを想定して実施されました。ただし、実際にグラグラと揺れるような大きな地震が発生したらどうなりますかね…。私のばあいは、自宅には帰られないですね。たぶん。もしものときを想定して、いろいろ対応を考えておかなければなりませんね。

■南海トラフによる地震、いつおきても不思議ではありません。実際、こういう報道もあります。素人でなんとも評価できないのですが、大変着気になる報道です。地震学者とは違う視点からの研究にもとづいた警告です。

夜の深草

■長い一日が終わりました。ちょっと、日記風に書いてみました。

■午前中は老母の生活介護でした。奈良の自宅から老母の家までは、電車とバスで2時間ちょっちとかかります。通常は週末に行くことにしているのですが、今月の週末は、入試、研究会議、雑誌の編集委員会…等々、すべて埋まっているため、ウイークディに行くしかありません。もちろん、介護保険のおかけで、毎日ヘルパーさんが食事づくり・洗濯・掃除等はやってくださいます。ということで、私は週に1回母親のところにいって、買い物をしにくいくことと、郵便物のチェック、それから神戸灘生協の宅配の注文票を書くだけですんでいます。視力の弱った母にかわって、宅配のカタログを読みあげ、母が「いる」といったもの(主に食料品)を注文票にチェックしていくのです。ただし、これからの季節は、車でガソリンスタンドに灯油を買いにいくことも加わります。こうやって、母の世話をしながら、「老い」についてどこかで学習しているのかもしれません。

■今日は、たまたまですが、若くて可愛らしい巡回看護師さんが来られていました。母の健康状態をチェックするために、定期的に来てくださるのです。これも介護保険のおかけです。看護師さんは、1日に4軒のお宅を巡回されるそうです。おばーさん(母親)の愚痴を聞かされると気分が落ち込みますが、若くて可愛らしい巡回看護師さんと世間話しをすると気持が和みます。はい、おじさんです、わたくし。

■午前中で生活介護をすませ、昼からは深草キャンパスの会議へ。会議は3つ。ところが、真ん中の、2つめの会議は、メールでの審議になったそうで・・・、そのことがメールで通知されていたそうなのですが・・・。無駄な時間が発生してしまいました。まあ、こんな感じで、とにかく一日が終了。キャンパスから京阪深草駅にむかう途中、iPhoneで写真を撮ってみました。今日は、月が大変きれいでした。こういうときは、街の表情もかわりますね。写真を撮っていると、大津エンパワねっとで頑張っていたKさんとすれ違いました。友達の家に遊びにいくのだそうです。楽しそうでした。

【写真上段・琵琶湖疏水沿いの民家】【写真下段左・深草の呑み屋】【写真下段右・京阪電車と稲荷山に昇った月】

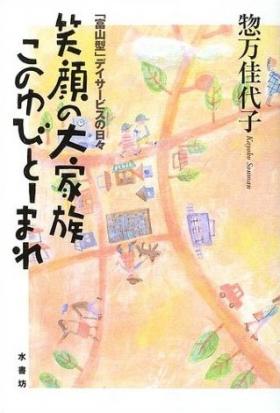

『「富山型」デイサービスの日々 笑顔の大家族このゆびとーまれ』

■来週の3年生ゼミでは、ゼミ生の1人が「富山型」デイサービスといわれるNPO法人デイサービス「このゆびとーまれ」について報告をする予定です。赤ちゃんからお年よりまで、障害があってもなくても一緒にケアする活動方式と、行政の柔軟な補助金の出し方を併せて「富山型」と呼ぶのだそうです。ネットには、以下のように紹介されていました。

■来週の3年生ゼミでは、ゼミ生の1人が「富山型」デイサービスといわれるNPO法人デイサービス「このゆびとーまれ」について報告をする予定です。赤ちゃんからお年よりまで、障害があってもなくても一緒にケアする活動方式と、行政の柔軟な補助金の出し方を併せて「富山型」と呼ぶのだそうです。ネットには、以下のように紹介されていました。

福祉施設と聞くと、お年寄りばかりがいる老人ホームのような場所を思いうかべる方もいると思いますが、このゆびとーまれ」は子どももお年よりも、中年の人も障害者の人も、「誰でも必要なときに必要なだけ利用」でき、施設らしさは全く感じられないところです。見学者から、「このゆびとーまれはなごやかな空気に包まれていて、まるで昔の大家族のよう」とよく言われます。

なお、2004年5月10日富山市茶屋町において、従来のデイサービスに加え、障害者も受け入れ可能なショートステイ(短期入所施設)、および痴呆対応型グループホーム、の3つの機能を併せ持った「このゆびとーまれ茶屋」が、2005年4月1日には従来のこのゆびとーまれの向いにデイサービス「このゆびとーまれ向い」がオープンしました。

■このNPO法人「このゆびとーまれ」の代表である惣万佳代子さんが執筆された『笑顔の大家族 このゆびとーまれ』が、今日、手元に届きました。目次をみてみると、最初に「どうして畳の上でしなれんがけ」とあります。自宅で最後を迎えることを望みながらも、それがかなわなかったトヨさんのお話しです。人の最後をトータルに支える仕組みが今の日本の社会にはきちんと整えられていないのです。

■今から4年前、1年の看病のあと父が亡くなりました。父は、病院で亡くなりました。本当は、安心できる自分の家で=畳の上で死にたかったと思います。その頃の記憶は、私の心のなかから消えません。毎日、心のかなで思い返します。なんら専門的な知識もないのですが、在宅終末ケアについて考えてしまいます。もちろん、きちんと勉強してるい時間はないのですが…。亡くなった岡部健先生からお聞きしたお話しつにいても(父が亡くなる前にある研究会でお聞きしました)、ずっと考え続けています。人の幸せは、人生の最後の瞬間できまるように思うのです。

■明日・明後日の流域管理に関する研究会があります。お仕事です。それが終ったら、一気に読んでみようと思います。