「利やん」に魚を届ける!

■4日(土)、「北船路米づくり研究会」の活動で里芋の種芋を棚田に植えていました。作業を終えて帰宅すると、娘から連絡が入っていました。娘夫婦は釣りが趣味で、この日も、姫路沖で釣りをしてかなり釣果があったようで、釣った魚を持ってきてくれるというのです。娘たちは、普段は、日本海に行くことが多いようです。大きく揺れる船の上で、船酔いをものともせず、ジギングという釣りでブリやハマチを釣るのです。この日も、鯛を3尾、メジロと呼ばれるブリの子どもで、ハマチとブリの中間の大きさのものを3尾、くれるというのです。とても我が家で消費できる量ではないので、いつもの居酒屋、大津駅前の「利やん」のマスターにお願いして、引き取ってもらうことにしました。いつもは野菜を納品していますが、この日は魚も引き取ってもらうことになりました。ありがとうございました。

京都伏見の夕焼け

■昨晩は、社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されました。学部の歓送迎会でした。月曜日は研究部の歓送迎会、火曜日は大津の都市計画の関係で小さな宴会、そして水曜日は「おうみ会」で歓送迎会と、3日続けての宴会です。3日続くと身体は辛いわけですが、やはり…というか、もちろん参加いたしました。瀬田キャンパスから教員を乗せたバスは、名神高速道路が工事中のため、京滋バイパスと阪神高速8号京都線を経由して、懇親会の会場のある京都駅ビル内の「グランヴィアホテル」に向かいました。途中、阪神高速からは巨椋池あたりの農村地域の夕焼けの風景が見えました。夕焼けが水田にはった水に反射していました。

■歓送迎会が終わった後、気持ちよくなったので、社会学部の同僚である教職員の方たち2人を誘って京都駅の南側にある「光洋軒」という店で二次会に突入しました(このお店は、加藤剛先生に教えていただいたお店です)。こういうときに、いろいろ話しをすることって大切ですよね。というわけで、帰宅は最終電車になってしまいました。

■写真は、阪神高速8号京都線からみえた風景ですが、ここにはかつて「巨椋池」が存在していました。東西4km、南北3km、周囲約16km、面積約8k㎡、平均水深は90cm、琵琶湖から宇治川を経由して流れてきた水を受け止める遊水地の役割を果たしていました。池という名前ですが、湖というほうが適当かもしれません。水深が浅いこともあってでしょうか、戦前、国営の干拓事業が行われました。元々「巨椋池」であった農地を眺めながら、私は、3月に秋田県の八郎湖を視察したさいに伺った話しを思い出しました。八郎潟の干拓事業については、漁業者からの強い反発と反対運動があったわけですが、京都府の巨椋池と岡山県の児島湾の干拓地を視察したあとに、干拓事業を容認し、補償金の金額の交渉に転じた…という話しです。八郎潟の漁業者の皆さんは、巨椋池児島湾で何をご覧になった(見せられた)のでしょうか。

黒田一樹さんの講演会

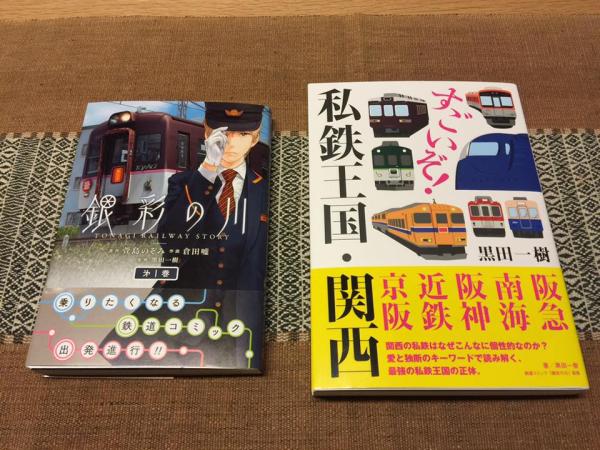

■21日(土)の夕方、大阪の中之島に向かいました。大阪市の中之島にある「大阪中央公会堂」の会議室で、黒田一樹さんの講演「すごいぞ! 私鉄王国<外伝>その1:京都編」を聞かせていただくためです。黒田さんの講演については、すでに4月22日のエントリー「すごいぞ! 私鉄王国・関西」でお知らせしていましたが、その際に、書いていないことがありました。それは、1月の段階で、黒田さんは「末期大腸ガンで余命1ヶ月」と医師から宣告されていたということです。この春に出版された『すごいぞ! 私鉄王国・関西』の出版に向けて最後の編集段階に入っていたおられた時でした。黒田さんは、そこから懸命に治療に励まれました。多くの癌患者の方たちは、自分の病気のことについて積極的に語りはしませんが、黒田さんは、ご自身の病状と治療の経過について、詳細に、しかも挑戦的な文体で「facebook」に、誰もが読めるような形で書き続けてこられました。これは、すごいことだと思います。黒田さんらしい!! これは彼の美意識です。実際、『すごいぞ! 私鉄王国・関西』の後書である「おわりに」に、次のように書かれています。

本書が佳境に入った今年の1月、わたしは末期の大腸ガンと診断されました。ガンは各所に転移していましたが、中でも肝臓へのダメージは深刻で、余命1ヶ月を宣告されました。満足な校正ができず、日の目を見ぬままに本書の原稿が葬り去られるのではないかとの危機感を抱いた140 Bの皆様は、全力で出版にこぎつけてくださいました。

その後の緊急入院でわたしはなんとか一命を取り留めましたが、未だ手術ができるほどの恢復はしておらず、現在は抗がん剤治療を続けています。肝臓がヤられているので感染症が怖くて、あれほど好きだった電車にも乗れず、もっぱらタクシーで移動する日々です。否、身体だけでなはく、精神的にも電車に乗る自信を失った自分に気づき、愕然としています

しかし、わたしには夢があります。再び立ち上がり、残り約60都市に迫った地下鉄世界征服を完了させること。まさに「乗らずに死ねるか!」です。

もう一つ。本書の舞台である私鉄王国・関西のどこかで再び講壇に立ち、あなたを含む満場のお客様をお迎えして、ご一緒に電車の愉しみを味わうこと。その時、わたしは「皆様、還ってまいりました!」とご挨拶を申し上げます。

そう、わたしはまた還ってまいります。愛してやまない私鉄王国へと。必ず。 2016年2月23日 東京の自宅にて 黒田一樹

■黒田さんは、この「おわりに」に書かれた通りに、21日(土)の夕方、大阪の中之島にある「大阪中央公会堂」に還ってこられました。会場は、黒田さんのファン、鉄道ファンの皆さんで満席の状態でした。全員で黒田さんの帰還をお祝いする拍手で迎えました。「おわりに」に書かれたとおり、「皆様、還ってまいりました!」と満面の笑顔とともに大きな声で挨拶されました。素晴らしい。感動しました。感無量です。

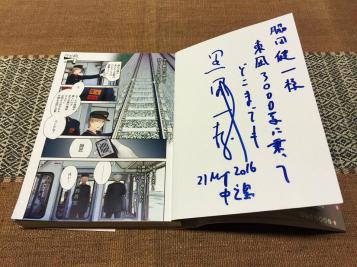

■末期癌の苦しみと闘い、絶望の境地から「生還」された黒田一樹さんの講演を拝聴しました。聴衆を惹きつけるサービス精神にあふれた黒田さんのトークを堪能しました。私自身は「鉄道マニア」と自称するだけの知識も経験はありません。ですから、会場に詰めかけた黒田さんのファン、本物の鉄道マニアの皆さんのように細かな鉄道の話題に反応することはできませんでした。しかし、黒田さんという「人」を心の底から楽しむことができました。講演会の後は、別会場で開催された懇親会で、黒田さんと少しお話しすることもできました。昨日は、2冊の本を持参していました。ご著書『すごいぞ! 私鉄王国・関西』と、監修された漫画『銀彩の川』の2冊です。ミーハーですが黒田さんにサインをしていただきました。

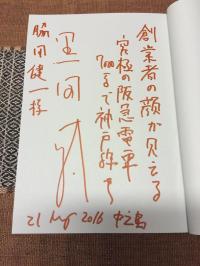

■『すごいぞ! 私鉄王国・関西』の方には、私が阪急電車ファンということで、以下のようにサインをしていただきました。「創業者の顔が見える 究極の阪急電車 7000系で神戸線を」。鉄道に関心がない方には、何のことやらわからないと思います。ぜひ、『すごいぞ! 私鉄王国・関西』の「P.48〜52」をお読みください。52ページの最後には、こう書いておられます。「『最善の接客設備を提供する』哲学こそが、本質を同じくする者から生まれる無数の『差異と反復』(ジル・ドゥルーズ)を生むのだろう」。「阪急電車の持つ阪急電車らしさ」は、他社の模倣ではなく、阪急電車という自己の内部から生み出されているのです。

【追記1】■大変悲しいお知らせです。2017年1月3日0時34分、黒田一樹さんがご逝去されました。その悲しいお知らせが、facebookを通してご家族からありました。少し詳し目に黒田さんとの出会いやお付き合いのことについてエントリーしました。

黒田一樹さんのこと

(2017年1月4日)。

【追記2】■黒田さんにサインをいただきました。いま写真を見直して見ると、私の苗字の「わき」の方ですが、「月」に「刀」が3つの旧字体で書いてくださっていました。私の名字の「わき」の漢字は、当用漢字な「月」に「力」3つではなくて、旧字体の「刀」3 つなんです。きちんと配慮してくださっていたんですね。黒田さん、ありがとうございます。

(2017年1月4日)

美しい琵琶湖の夕焼け

■今日は研究部関連の会議や用務がなく、早目に帰宅することができました。これは、私からすると、とても珍しいことです。時間ができたので、普段は週末に時間があるときにしかできない、夕食の買い物に出かけることにしました。スーパーマーケットに出かけて、売っているものを見ながら献立を考えることはなかなか楽しいことです。今日は、美味しそうなナメタガレイが安くを売っていたので、煮付けにしていただくことにしました。

■今日は研究部関連の会議や用務がなく、早目に帰宅することができました。これは、私からすると、とても珍しいことです。時間ができたので、普段は週末に時間があるときにしかできない、夕食の買い物に出かけることにしました。スーパーマーケットに出かけて、売っているものを見ながら献立を考えることはなかなか楽しいことです。今日は、美味しそうなナメタガレイが安くを売っていたので、煮付けにしていただくことにしました。

■買い物を終えると、ちょうど太陽が沈む時間になっていました。琵琶湖の方を眺めると、とても美しいピンク色に染まっていました。今日は風もなく、湖面は凪いでいました。美しいピンクに染まった空が湖面に映っていました。空には、月が輝き始めていました。なんとも美しい風景です。このような風景のそばに暮らしていることの幸せを感じました。

■今から13年前のことになりますが、岩手県の盛岡市に暮らしていました(当時、勤務していた大学は岩手県立大学です)。天気が良いと、盛岡の街からは雄大な岩手山が見えました。いつも岩手山に見守られているかのような気持ちになりました。とても、幸せな気持ちで暮らすことができました。琵琶湖を眺めていると、その時と似たような気持ちになります。人が具体的な土地に根付いて暮らす上で、その土地固有の風景はとても大切なものだと思います。

■昼間、太陽光の赤色光は地上から空を眺める人の眼に届くのですが、青色光は大気中で散乱するため空は青く見えるのだそうです。しかし、夕方になり、日が沈むこと頃になると、地上から見れば、太陽光は斜めの角度から大気を通過することなります。大気を通過する距離が長くなり、青色光はさらに地上に届かなくなり、黄色や赤色などの光も大気中に散乱し空が赤く見えるのだそうです。この日は、そのような夕日が空に浮かぶ雲をピンクに染め上げ、湖面にも反射したのです。西側を見ると、すっかり日は沈み、山々のシルエットがくっきり見えました。そのシルエットが田植えを終えた水田の田面に映し出されて、これもなかなかのものでした。

■昼間、太陽光の赤色光は地上から空を眺める人の眼に届くのですが、青色光は大気中で散乱するため空は青く見えるのだそうです。しかし、夕方になり、日が沈むこと頃になると、地上から見れば、太陽光は斜めの角度から大気を通過することなります。大気を通過する距離が長くなり、青色光はさらに地上に届かなくなり、黄色や赤色などの光も大気中に散乱し空が赤く見えるのだそうです。この日は、そのような夕日が空に浮かぶ雲をピンクに染め上げ、湖面にも反射したのです。西側を見ると、すっかり日は沈み、山々のシルエットがくっきり見えました。そのシルエットが田植えを終えた水田の田面に映し出されて、これもなかなかのものでした。

公益財団法人 平和堂財団 第5回「夏原グラント」助成金目録贈呈式

■土曜日、公益財団法人 平和堂財団 第5回「夏原グラント」助成金目録贈呈式が、草津市のエストピアホテルで開催されました。3月に公開審査会が開催されましたが、その審査会で助成対象に決まった団体に、平和堂の現代表取締役社長であり財団の理事長である夏原平和さんから、助成金の目録が直接手渡されました。この日は、審査に当たった私たち審査員も参加させていただき、助成を受けられたことをお祝いいたしました。

■目録の贈呈の後は、以下の団体の活動事例発表が行われました。

白鳥川の景観を良くする会 白鳥川流域の生物多様性と好循環社会へのモデル取組

八幡市里山再生協議会 三川合流地点(木津川・宇治川・桂川)八幡市男山展望台周辺の環境整備事業

甲賀木の駅プロジェクト運営委員会(甲賀愛林クラブ) 甲賀木の駅プロジェクト チェーンソーと軽トラで山を元気に! 町を元気に!

「北船路米づくり研究会」のミーティングin北船路

■昨日は、「北船路米づくり研究会」のミーティングが、大津市八屋戸北船路にある指導農家のお宅で開催されました。これからの「米研」の作戦会議です。私は、2017年度は研究員になります。授業や学内行政の仕事が免除され研究に専念する年になります。そのため、2016年度はゼミ生の募集がありません。これまで「北船路米づくり研究会」の活動は、ゼミの学生たちが行ってきましたが、このままでは6年間続いてきた研究会の活動がストップしてしまうことになります。これまで連携しきた地域の皆さんにもご迷惑をおかけすることになります。では、どうするのか…というのが、昨日のミーティングの議題でした。結論からいえば、2016年度からは、ゼミの活動ではなく、サークルの活動として実施していくことにしました。ゼミや学年や学部を超えた「地域連携型学術サークル」を目指すことになりました。詳しいことは、またこのブログでご報告することになろうかと思います。ということで、昨日は、記念すべきミーティングになりました。上は、その記念写真です。この日で4回生は引退になります。よく頑張りました!今回引退するのは、「米研」5期生です。4月からは6期生の新4年生が研究会を引っ張ってきます。課題が満載ですが、頑張って取り組んでまいりましょう!

■ミーティングのあとは、NPO法人「スモールファーマーズ」の岩崎吉隆さんにお越しいただき、非常に興味深いお話しを伺うことができました。昨日のお話しのメモをとりましたので、そのメモをもとにした記録を、このエントリーの最後にアップしておきます。

■NPO法人スモールファーマーズ岩崎吉隆さんのお話しを伺った後は、岩崎さん、指導農家の吹野藤代次さん、お世話になっている農事組合法人「北船路 福谷の郷」の音嶋組合長もご参加いただき、交流会を持ちました。お料理は、農村活性化に取り組んでいる「北比良グループ」の 山川君江さんとお仲間が、心を込めて作ってくださった「特性弁当」です。土地の食材をふんだんに使ったお弁当です。非常に美味しかったです。吹野さんの奥様が作ってくださった、北船路の海老芋を使った煮物も最高でした。もちろん、研究会がプロデュースした平井商店さんの「純米吟醸 無ろ過 生原酒 北船路」も、皆さんとしっかり味わいました。交流会の最後には、4回生から、お世話になった指導農家・吹野さんに、感謝の気持ちを込めた色紙が手渡されました。吹野さん、とても感動されていました。 「北船路米づくり研究会」の活動は、いろんな方達との「ご縁」でなりたっていることを、学生たちも改めて再確認したと思います。

【岩崎吉隆さんのお話し】

■岩崎さんは、同志社大学商学部を卒業されたあと、大変ユニークな経営者であり評論家でもあるビル・トッテンさんが経営されるIT企業「アシスト」に入社されました。ビル・トッテンさんの経営理念に共鳴し、おもしろい会社だと思って入社されたのです。この会社には7年お勤めになりました。サラリーマンとして東京にも勤務され、毎日、満員電車に揺られて会社に行き、晩遅く帰るように暮らしをされていました。ところが、このような働き方に岩崎さんは少しずつ疑問をもつようになりました。「このままではあかん」と思うようになったのです。

■岩崎さんは、社長のビル・トッテンさんにも相談をして独立されます。そして、「マイテニス」というインターネットテニススクールの事業を始めました。岩崎さん自身、テニスプレーヤーでもあるのです。このインターネットスクールは、全国に爆発的に広がることになりました。独立された頃は、「お金があったらいいな」と思っておられたといいます。実際、事業に成功してお金を手にされました。当時はITバブルの時代でした。若き経営者が、ITベンチャー企業で一発当てて成功し、六本木ヒルズに暮らすことが話題になるような時代でした。2003年から2004年にかけての頃のことです。

■「お金があったらいいな」と思い、事業に成功されたわけですが、ある時からおかしくなっていったといいます。いくら稼いでも幸せを実感できなくなったのです。幸せではなく、ただ虚しさを感じるだけになってしまったのです。「お金が儲かれば儲かるほど忙しくなり、時間がなくなり、自分を見失ってしまう。もっと自由な時間がほしい」そう思うようになったのです。そして28歳の時にリタイアされました。しかし、リタイアして自分のために自由に使える時間が十分にあっても、やはり楽しくはなかっといいます。その頃、岩崎さんは、町田洋次さんの著書に出会います。町田洋次さんは、日本で最初にソーシャル・ビジネスを紹介した人です。岩崎さんは、この町田さんの著書で初めてソーシャル・ビジネスのことを知りました。「ビジネスの手法を使って社会貢献を行う。人の役に立つ。これや!! 人のために役立つこと、これが自分のやりたいことや!!」と思われたのです。

■ソーシャル・ビジネスに取り組もうと考え方られたときに、たまたま出会あわれたのが農業でした。その時「農業はすごい」と思われたそうです。なぜか。農業に特有の「待つ」という感覚に驚かれたのです。それまでかかわってこられたITやインターネットの世界には、「待つ」という感覚はありませんでした。むしろ、できるだけ短時間に情報を入手し、成果をあげることが求められました。しかし、農業は違うのです。種を蒔いて、成長し、最後に実りを収穫するのを待つ。岩崎さんは、改めて、農業という営みに感動されました。「農業の方が本来の自然なのだ、これこそが本来の姿なのだ」と思われたのです。そして、農業とソーシャル・ビジネスを結び付ける事業に取り組むことにされました。最初は、「マイファーム」という会社を立ち上げられました。そして、耕作放棄地を貸農園として有効利用するための事業に取り組まれました。人と農をつなぐ仕事です。5年間で全国的な規模に成長していきました。農業にかかわるソーシャル・ビジネスに取り組まれるうちに、岩崎さんは、次のことに気が付かれました。「良いことをしていると、人が集まってくる」。そうやって人とかかわりながら、「仕事の意味」や「生きることの意味」とは何であるのかを深く理解し、そして「これが、自分が求めていたものなのだ」と実感されるようになったのです。

■人びとを農業とつなげていく仕事のなかで、岩崎さんはある発見をされます。農業体験から初めた人びとは、「人間が変えられない自然の法則」に気がつくようになるのです。現代社会は、「自分の思い通りにしたい」という人びとを煽り、肥大する欲望を資源に動いています。自己中心の世界観や価値観が、知らないうちに骨の髄まで染み込んでくるのです。そのような世界観や価値観を、農業は相対化していきます。岩崎さんは、農業は「生き方の教材」でもあるというのです。そして、新しくNPO法人「スモール・ファーマーズ」を立ち上げます。このNPO法人は、社会人向けの週末の農業学校です。もし農業に本気になって取り組もうとしても、これまでは農業大学校に入学するか、農家に弟子入りするしか方法がありませんでした。農業に関心があっても、多くの人びとにとってハードルが高すぎるのです。岩崎さんは、そこに着目されました。

■2011年の東日本大震災以降、食の安心・安全ということから、自分で食べるものを自分でつくりたいという人びとが増えてきている、特に女性で増えてきていることを岩崎さん実感されています。また、「自分はどういう生き方をしたいのか」、「今のままではだめだ。何かが違う」と、自分の暮らし方に疑問をもつ人も増えているといいます。「スモール・ファーマーズ」では、入学すると40種類ほどの野菜の作り方を学びます。ただし、それらの人びとのうち、将来、職業として農業に取り組みたいと考えている人は2~3割程度にしかすぎません。残りの7~8割の人たち、つまりメインの人たちは、「農」とつながったライフスタイルを模索されている方たちです。自分の生き方を変えたい、いろいろ縛りがあって動けないけれど、そのなかでも自分のライフスタイルを変えていきたいと思っている方たちなのです。

■農業は孤独な作業です。しかし、横の人のつながりが大切だと岩崎さんはいいます。ここ3年間で、「スモール・ファーマーズ」の卒業生・在校生の人数は250~260人に増えていきました。そして、農業を通して「生き方」を模索する人たちが、横につながろうとしているのです。そのさいのキーワードは、「スモール」、「スロー」、「シンプル」です。岩崎さんは、農業と出会うまではこの逆の生き方をしていたといいます。とにかく、事業においては急成長を目指してこられました。しかし、「スモール・ファーマーズ」の活動のなかで、「ゆっくり」、「じっくり」がこれからの時代の生き方の価値観なのだということを確信されています。現代社会では、企業の経営も多角化しています。兼務する仕事が増えていきます。管理する人が増え、その管理する人が増え、その人ををさらに管理する人も増え…と複雑化しているのです。それに対して「スモール・ファーマーズ」では、いかにシンプルにするかを目指しています。世界の食料生産の70%は、小規模農家によって支えられています。つまり、世界を支えているのは、まさに「スモール・ファーマーズ」なのです。これまでの補助金依存の農業ではなく、自立したスモール・ファーマーズが横につながっていく必要があるし、そうなると強い農業が生まれる。岩崎さんは、そのことを確信されています。

京都駅で遭遇

■鉄道が好きです。鉄道ファンを名乗るほどの知識も見識も持ち合わせていませんが、鉄道が好きです。鉄道ファンには、写真を撮ることが趣味の「撮り鉄」、実際に乗って楽しむ「乗り鉄」等の幅の広がりがあります。もっと詳しく見れば、「撮り鉄」や「乗り鉄」以外にも、鉄道模型のファンの「模型鉄」、時刻表を楽しむ「スジ鉄」、鉄道技術に関する知識が豊富な「技術鉄」、鉄道に乗りつつ駅弁を楽しみにしている「駅弁鉄」…等々、いろんな鉄道の楽しみ方があります。私は、どちらかといえば「乗り鉄」なのですが、普段の通勤で気になった鉄道のシーンを撮るようにしています。

■今日は、昼過ぎまで深草キャンパスで大学の仕事をしていましたが、その後は大津で家の用事を済ませてから帰宅しました。写真は、帰宅途中、JR京都駅で撮ったものです。0番ホームに、回送される特急「くろしお」が停車していました。夕日を浴びた特急が美しく感じられたので、iPhone6plusで撮ることにしました。そうすると、突然、肩をトントンと叩かれたのでした。「せんせー、何しているんですか?」。私の授業を履修している学生でした。ちょっとびっくりしました。なんというか、ちょっとバツが悪い思いをしたのですが、「せんせーは鉄道が好きなので、こうやって写真を撮っているのですよ…」とまあ、そんな説明をしたわけです。その学生は、インターンシップから下宿に帰る途中で、私を見かけたようです。スーツ姿でした。キャンパスでもスーツ姿の学生を多数見かけるようになりました。就職活動がいよいよ本格化していきます。

龍谷大学大学院「NPO地方行政コース」の修了生の皆さんと

■昨日は、火曜日でしたが教授が開催されました。入試判定の関係で、いつもの水曜日から火曜日になったのです。教授会があるときは、昼からまず学科会議があります。学科会議、教授会、大学院の研究科委員会、そして昨日は、大学院の専攻会議も開催されました。昼から19時半近くまで…。会議が長引きました。仕事ですから、たくさんの会議もこなさないといけませんが、心の中では、会議が長引いていることに困っていました。というのも、自分が幹事をする小さな飲み会が、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開かれることになっていたからです。

■飲み会は18時半から始まることになっていましたが、私が到着した時にはすでに20時になっていました。もちろん、飲み会はすでに盛り上がっていました。昨晩集まってくださったのは、龍谷大学大学院「NPO・地方行政研究コース」で、私の授業を履修されていた、あるいはモグリで授業を受けていた社会人の方たち3名です。深草キャンパスで開講されている「NPO・地方行政研究コース」には、私が所属する社会学研究科から幾つかの科目を提供しており、私が担当している科目はその提供科目のひとつなのです。政策学部部や政策学研究科ができるまでは、私の授業を社会人の方たちがよく履修してくださいました。社会経験の豊富な社会人の方たちを相手に授業をすることは、とても楽しい経験でした。昨晩も、近況の報告と共にいろんな思い出話しをしながら、ずいぶん盛り上がりました。たまたま私の授業を履修してくださった方たちとの「ご縁」、本当にありがたいことだと思っています。また、こういった集まりがあったらいいね…と言う話しから、「大人の私塾」、勉強と交流ができる「場」を作ろうという話しになりました。まだ「夢」や「妄想」のレベルですが、これを皆んなの力で具体的な形にしていければと思っています。

谷口牧場を訪問しました!

▪︎本日の午前中、知り合いの焼肉店「いこい」の経営者である竹村吉史さんにご案内いただき、竜王町にある「谷口牧場」を訪問いたしました。瀬田キャンパスのお隣の学部、農学部の古本 強先生、そして玉井鉄宗先生とご一緒いたしました。「谷口牧場」の経営者である谷口仁司さんからは、黒毛和牛のこと、黒毛和牛の飼育のことはもちろん、牧場経営のこと、畜産流通のこと、近江牛のブランド、畜産廃棄物や有機肥料のことなど、実に様々なお話しをお聞かせいただきました。本当にありがとうございました。あくまで個人的な考えですが、社会学部や農学部といった学部を超えて、瀬田キャンパスとして、地域社会と「農・商・学」連携を進めていけると良いなと思いました。もちろん課題は山ほどあることは承知していますけどね。

▪︎さて、私自身、これまで乳牛の牛舎には何度も行ったことがありました。しかし、肉牛の牛舎は今回が初めてでした。牛はとても人懐っこいといいますか、人に対して好奇心がありますね。向こうからちょっかいを出してきます。しかし、こちらから触りにいこうとすると嫌がって逃げていきます。今回、牛の角が暖かいことを初めて知りました。角にも血が通っているわけです。

▪︎「谷口牧場」の牛は、とても丁寧に育てられていました。飼育されている牛は、よく鼻輪がつけられていますが、こちらの牧場にはそのような牛はいません。牧場全体で二百数十頭の牛がいますが、経営者の谷口仁司さんは、できるだけそれらの牛にストレスを与えないように細かく気を配っておられました。これだけ大きな体をしているので、相当頑丈なんだろうと思ってはいましたが、同時に、かなりデリケートな動物であることもわかりました。谷口さんは、こうおっしゃっていました。牛舎に入るといつもいつも牛たちにみつめられ、そして語りかけられているような気持ちになる。谷口さんは、牛たちからの語りかけを深く理解し、丁寧に世話をされているのです。ある意味、飼育している人間の方が牛に試されているのですね。この谷口さんのお話し、非常に大切なことだなと思いました。

▪︎学生の皆さんのなかには、『銀の匙』という漫画を読んだことがある人もいるでしょう。この作品のなかで、主人公の八軒勇吾が自分が飼育している豚に名前をつけようとして、叱られるシーンがあったように記憶しています。飼育される豚は、食肉に、そしてベーコンやハムなどの加工品になっていく経済動物です。その経済動物に名前をつけてしまうと感情が移入してしまうので、だめだと仲間か教師から叱られるのです。たしか、そのような話しだったように思います。しかし「谷口牧場」の牛には、名前がついています。鹿児島の牧場から子牛としてこの滋賀県にやっくるときに名前がつけられているのです。谷口さんからお話しを伺いながら、畜産は非常に奥が深いことを実感しました。産業と流通といった経済的な視点だけでなく、「命の問題」もそこには含まれています。とても重くかつ重要なポイントかと思います。私たちの社会では、この重くかつ重要なポイントが見えにくくなっています。処理・加工され切り身となった肉だけが、パック化されて「商品」として商店やスーパーマーケットの陳列棚に並んでいるのです。ここには、大きな問題が存在しています。

第43回「北船路野菜市」

▪︎昨日は、第43回「北船路野菜市」でした。2011年から始まったこの「北船路野菜市」、現在では5期生が中心となって取り組んでいます。月に1回開催と開催頻度も少なく、規模的にも拡大することはありませんでした。といいますか、これ以上の事業展開は無理なのです。ということで、とにくかく継続することを一番に考えて、学生たちはそれなりの工夫を凝らしてきました。

▪︎昨日、出品されたものです。キャベツ、白菜、水菜、ネギ、下仁田ネギ、にんじん、大根、里芋、安納芋、海老芋、ジャガイモ、薩摩芋、白カブ、赤カブ、もち、もち米と小豆のセット、黒豆、大豆…。年末ということを見据えて、協力農家の皆さんから、いつも以上の品数と量の出品がありました。ありがとうございました。この「北船路野菜市」、学生が行っている取り組みということもあり、その運営はやや不安定なものがありますが、今後もできるかぎりの範囲内になりますが、継続してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。