【ルポ】生と死を見つめて 大都市・東京で高齢化進むマンモス団地

▪️東京・新宿のすぐそばにある巨大団地。その団地内での孤独死に関するルポの動画と「『孤独死が発生しています』憧れだったマンション群でまさかの掲示 都心の一等地なのに超高齢社会…日本の未来の縮図で起きた悲しい現実」という記事です。現代の地域社会の状況に社会学の立場から強い関心を持っていますが、そのことに加えて自分自身が前期高齢者になっていることもあるのでしょう、こういうニュースや記事のことが気になります。

▪️この動画(ルポ)では、老朽化した「戸山ハイツ」という都営住宅が取り上げられています。居住者の半数以上が高齢者です。動画では、この団地に暮らす、男性、女性2人の高齢者が登場されます。お2人とも、お一人暮らしです。いわゆる独居老人です。独居老人にとっての一番の心配事は「孤独死」です。男性は、奥様を亡くして1年ほど家に引き篭もる生活が続いたようです。しかし、今、日々のルーティンをこなした後は、団地の一角にある広場に行くようにされています。そこには、一人暮らしの方たちが集まってこられます。そこでは、おしゃべりを楽しまれているのですが、いつも来られる方が来ないと心配して、自宅まで確認に行って亡くなっていることを見つけたりして、安否確認のようなことをみんな気を使いながらされているようです。この男性は、自分の住まいではなくなりたくないそうです。それは、人に迷惑をかけるから。そう男性は語っています。理想は、救急車の中で死ぬことなのだそうです。団地内の独居老人同士のゆるやかなネットワークでつながっていても、人に迷惑をかけずに死にたいという思いに、複雑なものを感じます。

▪️この動画に登場される女性は、記事の方ではお名前も出てきます。遠藤シマ子さん(86歳)。遠藤さんは、現役のヘルパーさんです。週2回、全身まひの男性宅へ通って身の回りの世話全般を担当されています。娘さんからは、その年齢だとヘルパーさんに助けてもらう側だと言われておられるようですが、地域の活動にも積極的に参加しながら、元気にお過ごしです。月に1回、団地の方やご近所の方たちとカラオケの会を開催されています。これも、ゆるやかなネットワークです。

▪️昨年のことです。いつも参加しているのに来ない人がいることに気がつかれました。孤独死でした。しかも亡くなられた方は、親族からも関わりを拒否されていました。孤独死は、1人の個人の問題ではなく、その人を取り巻く様々な関係のあり方に関する問題でもあるのです。記事の最後には、以下のように書かれています。

「悲しい話ですが、団地内で孤独死が発生しています」。遠藤さんが暮らすマンション1階の掲示板には、いつの間にかこんな案内文が貼られていた。「どきっとした」。独居している隣人の顔が浮かんだ。友人や知人を孤独死させたくない。定期的に電話をかけ、郵便物がたまっていないかどうか注意しているが、1人でやれることには限界がある。

一昔前なら、新聞受けに新聞がたまっていると「おかしい」と気づくことができた。でも今は、異変が見えづらくなっているという。「孤立したら駄目。つながりがないと」。せめてカラオケ会は、誰もが来られる場所にしたいと考えている。

▪️そもそも孤独死とは、どのように定義されるのでしょうか。これ、簡単なようで難しい問題のようです。「『孤独死』現象を構成する諸要素に関する考察」という論文にそのポイントが整理されています(39~40頁)。

既存の多様な「定義」の内容を考慮して「孤独死」現象を暫定的に構成してみると、大きく次のような5つの項目に関連する要素の組み合わせとして整理することもできる。

A 一人暮らしで

B 孤独に生き

C 死んだ後

D 誰にも知られずに

E 相当期間放置された後に発見すなわち、「孤独死」現象は「死」という契機を通して発現するものであるが、「死」の前、つまり「生」と「死」に関わる社会的意味までも全て含む現象である。上に提示した5つの項目は「死」という要素を前後にして,生前と死後の状況における「孤独死」現象を構成する表層的/深層的要素と対応している。その対応関係の具体的な内容は次のようである。

▪️「具体的な内容」については、実際のこの論文をお読みになってご確認いただければと思います。

【追記】▪️上記の論文の執筆者が内閣府の「『孤独死・孤立死の実態把握に関するワーキンググループ」で報告された時の資料のようです。

「孤独死・孤立死」という「問題」「問題」としての複合性

そして、その「定義」における難しさ」(呉獨立 九州大学韓国研究センター)

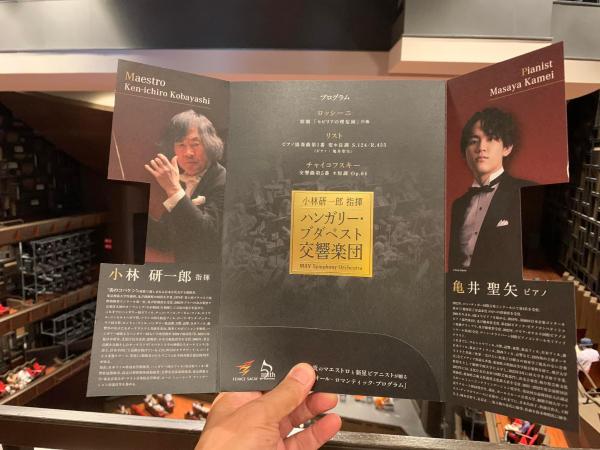

亀井星矢のリスト・ピアノ協奏曲1番、小林研一郎・ハンガリー・ブダペスト交響楽団のチャイコフスキー・交響曲第5番。

▪️昨日は、堺市にある「フェニーチェ堺」で開催されたコンサートを楽しんできました。一昨日は、ザ・フェスティバルホールで大阪交響楽団の定期演奏会を楽しみ、その日は大阪に宿泊しました。翌日は、あべのハルカス美術館で「広重 摺の極」展を楽しみ、阪堺電車にも乗車して、仁徳天皇陵を展望して、またまたコンサートです。「大人の修学旅行」という感じですかね。

▪️一昨日は、ザ・シンフォニーホールで大阪交響楽団の定期演奏会でしたが、昨日は小林研一郎指揮、ハンガリー・ブダペスト交響楽団でした。炎のコバケンです。プログラムですが、まずはロッシー二の歌劇「セビリアの理髪師」序曲。リストのピアノ協奏曲、演奏は今話題のピアニスト亀井星矢さん。まだ、22歳。そして最後は、チャイコフスキーの交響曲第5番でした。

▪️コバケンさんは、今年で84歳なんだそうです。びっくりしました。お元気ですね。指揮者はお元気なのか、お元気だから指揮者を続けられるのか、その両方なのか。どうして年齢のことを知っているのかというと、ご本人が演奏会の最初にマイクを持って少しお話をされたからです。チャイコフスキーの交響曲第5番の演奏前と演奏後にもマイクを握ってお話をされました。クラシックのコンサートとして珍しいことです。

▪️素敵な演奏会でした。亀井さんの演奏ですが、驚きました。ホールには、亀井さんの手形が置かれていました。みなさん、ご自身の手と比較して、いかに手が大きく指が長いのかを確認されていました。その大きな手、長い指を駆使して、超難曲と言われるリストのピアノ協奏曲を難なく弾きこなされていました。圧倒的でした。アンコールは、やはりリストの「ラ・カンパネラ」でした。出だしから驚きました。蓮の葉の上を転がる水滴のように、コロコロと転がるように弾き始められました。音に陰影があるようにも思いました。心が惹きつけられました。超絶技巧だけでなく、演奏する際にご自身の気持ちを込めていくことに関して、いろいろ工夫やチャレンジをされているのかなと思いました。もちろん、リストのピアコンも素敵でしたが、アンコールにグッときました。22歳の亀井さんには、熱烈なファンの方たちが多数駆けつけておられるようで、最前列とその後の列に座っておられた方達が、立ち上がり拍手をされていました。私などの拍手の2倍のスピードで。すごいですね。スケートの羽生さんのことを思い出しました。

▪️最後の曲は、チャイコフスキーの交響曲第5番でした。オケが歌うところは朗々とたっぷりとゆっくり目で、そして緊張感が高まるとアクセルをグッと踏みという感じの演奏でした。これが炎のコバケンのコバケン節なのかもしれません。自宅に帰り、もう少しお若い時のチャイコフスキーの5番もYouTubeで拝見しましたが、今回ほど緩急はない演奏でした。今回は、コバケンさんの緩急自在の指揮に、ハンガリー・ブダペスト交響楽団はピッタリ合わせてこられていました。「ちょっとやり過ぎやな〜」と思ったくらいです。でも、このオケの良さを引き出すためにこのような指揮をされたのかもしれません。最後、会場は大変大きな感動に包まれました。「ちょっとやり過ぎやな〜」と思いながらも、不覚にも涙を流してしまいました。このチャイコフスキーの5番、コバケンさんの十八番なんですね。アンコールは、ブラームスの「ハンガリー舞曲第5番」でした。これも超有名な名曲です。コバケンさんとやはりピッタリ息を合わせて、マジャール人(ハンガリー民族)らしい演奏?をされました。非常にゆっくりとスタート。やはり緩急に富む演奏でした。胸もいっぱい、満足しました。

▪️前日の大阪交響楽団のメインの曲は、ドヴォルザークの交響曲第8番、昨日がチャイコフスキーの第5番でした。偶然なんですが、この2曲は、私が関西学院交響楽団で4回生の時に演奏した曲になります。4回生でコンサートマスターをしていました。今でも、細かなところまで記憶しています。大阪交響楽団やハンガリー・ブタペスト交響楽団の演奏を聞きながら、自分たちの演奏のことを少し思い浮かべました。プロの演奏を聞きながら、ここは〇〇くんが上手にソロを吹いていたな…とか。このような学生時代の思い出については先日にも少し投稿しましたが、学生指揮者だった同級生からは「ドボ8 ボク達の曲なのだ」とコメントをもらいました。またビオラの同級生からも「学生の時に演奏した曲は社会人になってから演奏した曲より「ボク達の曲」ですね。エロイカ、ベー7 ブラ1 ドボ8チャイ5は細部まで忘れてない宝物😁」というコメントをもらいました。ドボ8=ドヴォルザークの交響曲第8番。エロイカ=ベートーベンの交響曲第3番、ベー7=ベートーベンの交響曲第7番、ブラ1=ブラームスの交響曲第1番、チャイ5=チャイコフスキーの交響曲第5番。いずれも、みんなと一生懸命に練習した作品です。

▪️ところで、私が座った座席は、写真のような席なんでした。S席、A席、B席のうちのB席。4階席の最前列。覗き込むと、ちょっと怖かったですね。音は良くないのかなと心配していましたが、最前列という事もあり、それほどでもありませんでした。でも、怖かった…。高所恐怖症ではないのですが。

「アラ還ブラームス」最後の練習。

▪️今から、7年ほど前のことになりますが、植田先輩から「ブラームスの弦楽六重奏第1番をみんなでやろうと思うので参加してね」というような連絡が届きました。植田先輩は、私が学生時代に所属していた関西学院交響楽団の先輩です。最初は、「えっ、マジか」と思いました。そして、気がつくと譜面が送られてきていました。曲はもちろん、メンバーもほぼ決まっていました(途中、メンバーの交代はありましたが…)。結成してすぐにお揃いのTシャツもできました。私の記憶はこんな感じなんですが、先輩の言うことに逆らうことはできません。

▪️このブラームスの弦楽六重奏第1番、私たちアマチュアには大変難しい曲だと思います。なんでこの曲なんだろうと思いつつも、1st.バイオリンの鳩野先輩の剛腕なリードもあり、そして一番最年少の市民オケでバリバリ演奏している後輩・小倉巌くん(還暦を超えておられますが)の参加もあり、なんとかここまでやってくることができました。弾けないところ、途中で落ちてしまうところもありますが、とりあえず一緒に演奏できたという実感と喜びをもつことはできました。もっと時間があれば、もっと練習をしていれば…という思いもありますが、今日で最後になりました。会場は、母校、関西学院大学のある西宮市の市営の音楽練習場をお借りしました。

▪️これまで、6回、それぞれ数時間ずつ練習をしてきました。定期的に集まって…というわけではなく、コロナ禍や、参加されている皆さんの体調等のこともあり、1年以上期間が開いたこともあります。5回目の2023年1月15日は、大阪フィルハーモニー管弦楽団のビオラ奏者・岩井英樹先生にレッスンをしていただきました。

①2017年8月5日、②2018年4月7日、③2022年8月13日、④2022年10月9日、⑤2023年1月15日、⑥2024年6月30日

▪️私は、学生・大学院生時代は一生懸命楽器を演奏していたのですが、28歳の時に演奏をやめてしまいました。本業の研究に集中しなければ、そうしなければならないと思ったのです。それ以来、たまに楽器に触れることはあっても、実態としては楽器から完全に離れていました。仕事をしていると、私の場合はですが、楽器を楽しむだけの精神的な余裕がなかったのです。楽器から離れて30年ほど経過したときに、植田先輩から突然お声がけをいただきました。30年ぶりということで、へっぽこな演奏しかできないのですが、2nd.バイオリンとして仲間に加えていただき、苦しみながら、時にステレスを感じながらも、なんとか音楽を楽しむことができました。ありがたいことです。植田先輩に感謝しなければなりません。

▪️私は、学生・大学院生時代は一生懸命楽器を演奏していたのですが、28歳の時に演奏をやめてしまいました。本業の研究に集中しなければ、そうしなければならないと思ったのです。それ以来、たまに楽器に触れることはあっても、実態としては楽器から完全に離れていました。仕事をしていると、私の場合はですが、楽器を楽しむだけの精神的な余裕がなかったのです。楽器から離れて30年ほど経過したときに、植田先輩から突然お声がけをいただきました。30年ぶりということで、へっぽこな演奏しかできないのですが、2nd.バイオリンとして仲間に加えていただき、苦しみながら、時にステレスを感じながらも、なんとか音楽を楽しむことができました。ありがたいことです。植田先輩に感謝しなければなりません。

▪️「アラ還ブラームス」というのが私たちの合奏団の名前でした。その頃は、まだ還暦前だったのです。ところが、気がつくと今日は、6人のうち4人が前期高齢者になっていました。加えて、加齢に伴い、病気や体の故障等、みなさんいろいろ抱えておられます。今や「限界ブラームス」です。でも、こうやって「学生時代の仲間と集まれる」ということが、とても幸せなことなんだと思います。

「孫に格好良く死ぬ姿を見せよう」

▪️在宅終末医療に強い関心を持っています。この動画は、癌患者専門の在宅緩和ケアに取り組まれている医師のXへのポストです。こういう最期を迎えられるって、すごく大切なことだと思います。

「孫に格好良く死ぬ姿を見せよう」それを目標にして生きていた。

亡くなるその晩、孫たちに「頂きます!」と号令し、みんなで写真を撮ったその深夜に亡くなった。翌朝、萬田が看取りに伺った時、妻が前夜の様子を誇らしげに報告してくれた。

「おとうさん、本当に格好良く逝ったのよ!」 pic.twitter.com/i2TYsyHm5T— 萬田緑平 (@ryokuhei) June 26, 2024

甲子園球場で関関戦

▪️今日は、甲子園球場に出かけました。母校・関西学院大学の硬式野球部は、現在、関西学生野球連盟の「春季リーグ」で1位です。素晴らしい。

▪️今日は、甲子園球場に出かけました。母校・関西学院大学の硬式野球部は、現在、関西学生野球連盟の「春季リーグ」で1位です。素晴らしい。

▪️で、今日の対戦相手は関西大学でした。伝統の一戦、「関関戦」なのでした。龍谷大学と京都産業大学も伝統一戦と言われます。龍谷大学では「龍産業戦」と呼ばれ、京都産業大学では「産龍戦」と呼ばれているようです。では、「関関戦」はどうなんでしょう。関学の関係者は、「関西学院」(Kwanseigakuin)が最初だと当然のように思っていますから、「関関戦」と書いても、発音は「Kwan-Kan-Sen」と「正しく」発音するのだと思います。まあ、関学関係者以外の皆さんには、どうでも良いことかもしれませんが、この伝統の関関戦を、心理学部の東豊先生、法学部教務課の平國祐樹さんと一緒に観戦、応援しました。以前の投稿にも書きましたが、私たちは全員、関西学院大学の出身者です。試合の途中では、平國さんに丁寧に解説をしていただきました。平國さんは、学生時代、関学硬式野球部でピッチャーをされていたのです。ありがたかったです。で、試合結果ですが、延長12回の裏に1点を入れて関学が勝利。その後は、三ノ宮で短い時間でしたが祝勝会を持ちました

▪️今日は関学側の懸命の応援にとても感動しました〜。甲子園球場で母校の校歌「空の翼」を歌ったのは、昨年末の「甲子園ボウル」(全日本大学アメリカンフットボール選手権大会の決勝戦)の時でしたから5ヶ月ぶりです。またまた感動しまた。卒業して40年を超える時間が経過していますが、感動しました。今も、いや今だからかな、親しい同窓生のお2人と一緒にこういう気持ちになれることをありがたいことだと思いました。この日、私が身につけたキャップ、ポロシャツ、パーカー、全て母校のエンブレム付きでした。気合いを入れて観戦・応援をしました。

▪️応援団の指導部の中に、学ランを着た女子団員さんが複数人おられました。素敵なことです。私の時代、大学の応援団といえば、漫画「嗚呼!!花の応援団」のようなイメージ(私の場合はネガティブなイメージ)が強くありました。関西学院大学応援団の公式サイトを拝見すると、学ランを着た指導部12人の中に4人の女性がおられました。時代は変わりました。

▪️チアリーダー「ドルフィンズ」の皆さんの人数に驚きました。やはり同じく公式サイトを拝見すると、なんと82人です。すごいですね。内野席の前方に、応援のためのステージが設けられていましたが、そこに、次から次へと交代で登り、応援パフォーマンスをずっと演じられるのです。ステージだけではありません。内野席通路にも、たくさんの「ドルフィンズ」のみなさんが並んで、満面の笑みで「さあ一緒に応援しましょう」という感じで、甲子園球場に駆けつけた同窓生の皆さんの一人一人に語りかけるかのように視線を向けてくれるのです。しかも、精一杯の大きな声で応援しつつ、です。素晴らしい。おじいさんたちは(平國さんを除く、2人の前期高齢者)若い応援団の皆さんにたくさんの刺激をいただき元気になりました。大変鍛えられておられるなあと強く思いました。また、想像でしかありませんが、大学も相当、応援団の活動を支援されているのではないかと思いました。

▪️関学の応援団には、指導部とチアリーダー部に加えて、吹奏楽部も。龍谷大学に勤務していると、吹奏楽コンクールのことで活動の様子を知ることになります。私が学生のことろは、関西では、近畿大学と並んで関学の吹奏楽部が全国大会常連でした。しかし最近は、兵庫県の大会を勝ち抜き、関西大会に出場されることもなくなってきました。ひょっとすると吹奏楽コンクールに活動の重点を置いているわけではないのかもしれません。最近は、吹奏楽コンクール出場する大学が減ってきましたから。とはいえ、関学の同窓生としては、やはり少し寂しいわけです。関関戦とは関係のないことも書いてしまいました。

▪️で、もうひとつ。私には気になっている野球の試合がありました。龍谷大学硬式野球部はどうなっているのかということです。龍谷大学は関西学院とは異なるリーグ、関西六大学野球連盟に所属しています。今日は、神戸学院大学との試合でした。龍谷大学は、 0-8 で勝利しました。嬉しいです。6連敗していましたから。やっとそこから抜け出せたのかな。残りの試合も頑張って欲しいです。

【追記】▪️このような応援でした。関西学院応援団のXへの投稿です。

オタマジャクシ

▪️娘から、親戚のLINEグループで写真が送られてきました。連休中に、娘の家族がやってきた時に、孫達と一緒に採集したオタマジャクシです。大津市の堅田にある湿地に、たくさんのオタマジャクシが泳いでいたのですが、そこから2匹だけ採集しました。その2匹を、孫たち(小2のひなちゃんと保育園4歳のななちゃん)は奈良の自宅まで持ち帰り観察しながら飼育しています。

▪️オタマジャクシの成長は早いですね。あっという間に、まず後ろ脚が生えてきて、今は前脚が伸びてきました。これって、どういう仕組みになっているんですかね。体の中であらかじめ形ができて、それが外に出てくるんですかね。写真を見ると、左側のオタマジャクシは前脚が出ていますが、右側はまだ出ていません。でも、左よりも右の方が体は膨らんでいるような気もします。体の中に前脚が作られているのかな…妄想ですけど。不思議です。で、カエルになったら、2匹をまた滋賀に回収し、元の湿地に放すことにしています。家人が奈良にいく予定があるので、帰りに回収するのです。これで、いいのかな、たぶん、生物多様性的には。個人的には我が家の庭にいてくれてもいいんですけどね。ご近所は迷惑ですかね、やはり。

【追記】▪️このオタマジャクシのことをfacebookにも投稿しました。そうしたところ、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員をされている大塚泰介さんがコメントを投稿してくださいました。

【追記】▪️このオタマジャクシのことをfacebookにも投稿しました。そうしたところ、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員をされている大塚泰介さんがコメントを投稿してくださいました。

1枚目の写真で背側線が既に生じていて、それが眼の後方からまっすぐ後ろに伸びているので、ニホンアカガエル確定で良いと思います。

▪️ありがたいですね。さすが、プロは違いますね。ということで、娘にカエルの名前をLINEで伝えました。ニホンアカガエルは、里山のような場所にいるようです。たしかに、このオタクジャクシを捕まえた場所は、元々は、里山の谷間にあった水田をビオトープとして整備した場所でした。普段は、里山や草原のような場所で暮らして昆虫を食べているようですが、産卵の時期は以下のような特徴があるようです。

繁殖期は地域により異なりますが、早春(2月から3月)の最初の降雨で始まることが多いと言われます。繁殖期間は1週間程度から、1ヶ月くらい続くこともあります。水が浅く溜まっていれば、どこでも産卵しますが、おもに水田を産卵場所とオタマジャクシの生活場所としています。

(http://kaerutanteidan.jp/index.php/database/2014-03-27-17-42-12/22-rana/65-ranaj)

▪️もう少しすると、尻尾がなくなっていくのでしょうか。その時がやってきたら、今は奈良にいるこのカエル達も故郷の大津に里帰りすることになります。

嫌な夢

▪️先日みた夢の記録です。夢を記録するといえば、明恵上人(1173-1232)が有名です。彼が19歳の頃から晩年の58歳までみた夢を記録した「夢記」(ゆめのき)がよく知られています。当時の人びとにとって、夢の中身は現実とも結びつく大切なことだったように聞いています。しかしです。それにしても、明恵上人は、よく夢を記憶できたなあと思うのです。というのも、私なんかは、起きたらすぐに夢の内容を忘れてしまうからです。

▪️どんな夢だったのか。ピアノの練習を全くしていないのに発表会の当日を迎え、しかも目の前にあるピアノは他の人(ある大学時代の先輩)が独占していて全く練習ができない…そのような夢を見て目を覚ましたのです。嫌な汗をかきました。現実には、ピアノ弾けないのにね。同じよう夢は、バイオリンでもありました。市民オーケストラか学生オーケストラにエキストラで呼ばれているのに、全然練習ができていないまま本番を迎えるとかも、以前はよく見ました。ピアノとは違って、子どもの頃から30歳に至るまでぐらいは、よくバイオリンを弾いていました。ですから、これは現実に少し繋がっています。先にもかきましたが、夢を見てもすぐ忘れてしまうのです。でも、今回は覚えていました。きっと、「何事もきちんと準備をして臨まないといけない。これは、自分の無意識が自分自身に警告しているのだな」、そう思っておくことにしようと思います。

▪️嫌な夢を見て目覚めたのですが、その後、またウトウト二度寝をしてしまいました。するとまた似たような夢を見たのです。今度は、ジャズのビックバンドのスタジオ録音のような場所でした。私は、大切な譜面(ストリングス)を忘れてしまっているのに気がつき狼狽しているのです。夢の中では、ドムセットやホーンセクションには外国の人たちがいて…。指揮者は、吹奏楽のポップスの指導でお世話になっている編曲の先生。このあたりだけは、少しリアルでした。

▪️このような「嫌な夢」のことをFacebookに投稿すると、お友達の皆様から、いろんな反応がありました。皆さんも、同じような経験をされているというのです。たとえば、「コンサートマスターなのに、オーケストラの本番に遅刻して、すでに演奏会は始まろうとしている。いったいどこからオケにはいっていけばいいのか」とか、「発表会でピアノ前に座った途端、どの鍵盤、どの手から始めるのかわからなくなる、という恐ろしい事態に」とか。どうも、皆さんおっしゃるに、ストレスが溜まっている時に、そのような夢を見るのではないかというのです。今は、特別研究員でストレスが溜まっていることはないように思うのですが、どこかで溜めているのかな…心配です。自分でもよくわかりません。

義母の米寿のお祝い

▪️ 今日は義母の米寿のお祝いを奈良でひらきました。昨年、義父が亡くなりましたが、2人の娘に支えられながら、今も1人で頑張って暮らしています。

▪️ 今日は義母の米寿のお祝いを奈良でひらきました。昨年、義父が亡くなりましたが、2人の娘に支えられながら、今も1人で頑張って暮らしています。

▪️義母は子ども世代と孫の世代とのLINEグループに参加しています。日々、ひ孫たち(ひなちゃん&ななちゃん)の写真や動画を楽しみ、子どもや孫とのメッセージのやりとりも楽しんでいます。グループのメンバーの誕生日には、朝一番にお祝いのメッセージを投稿するのが、義母の役割にもなっています。使っているのは、私たちがプレゼントしたiPadです。基本的なことは、使いこなしています。知らないことは、検索して調べたりしているようです。私が、義母と同年齢になった時に、その時代の新しい技術に対応できているのかどうか…。義母を見習いたいと思います。

▪️今日、義母には、花束と全員の写真とメッセージを貼り付けた記念の寄せ書きを送りました。喜んでくれていると思います。写真中央は、挨拶をする義母。これまでは、こういう会の時は、人前で喋るのに慣れているだろうからと、いつも私が司会進行の役をしていましたが、今日から世代交代。息子にお願いしました。息子というか、息子や娘、そして従兄弟たちの世代(義母の孫の世代)に任せたということですね。

▪️また、いつもは、それぞれの家族がまとまって着席していましたが、今日は、男女に分かれました。結婚や婚約を機会に、新しく連れ合いやパートナーが参加するようになったので、お互いにもっと話ができるようにとの配慮のようです。男性の方のテーブルは、義理の弟、息子、義理の息子、甥2人。いつの間にか大人の会話ができるようになっていました。一番年下の甥も30歳になりましたからね。ちょっと、1人静かに感激していました。

▪️次回は、何のお祝いの会になるのかな。(写真、画素数落としています…。)

ゴールデウィーク前半、孫と一緒に遊びました。

▪️土曜日の晩に、娘の家族がやってきました。もちろん、孫のひなちゃん&ななちゃんも一緒です。昨日は、みんなで高島市にある「滋賀県立びわ湖こどもの国」に遊びに行きました。娘の家族や孫達と過ごしながらゴールデンウイークを楽しんでいます。今回初めて「びわ湖こどもの国」に行きました。とっても素敵なところですね。場所は安曇川の河口のあたりにです。遊具もとてもたくさんあるし、孫たちは大喜びでした。湖畔の松林には有料のキャンプサイトがあって、そこでBBQを楽しみました。娘がまだ子どもの頃は、私が「BBQ奉行」になって全部やらなければなりませんでしたが、今回は、娘の連れ合い(義理の息子)が、仕込み、炭に火をつけ、美味しく焼き上げるところまで全てやってくれました。「BBQ奉行」も世代交代です。

▪️この日は、豚のスペアリブとシーフードのBBQでしたが、スペアリブであれば、事前に下茹でし油っぽさを抜いて、タレに漬け込んでおくという下ごしらえをしてくれていました。炭火で焼いても、外だけが焦げて中がまだ赤いということがありがちなのですが、この下拵えをしておけばそのような心配もありません。娘の家族はBBQを自宅の庭でもご近所さんとやっているようで、娘の連れ合いはとても慣れていました。マッシュマロを焼いたり、ポップコーンを作ったりして楽しみました。もちろん、血糖値を気をつけながらですから、私はポップコーンもほんの少しだけ楽しみ、マシュマロは口にしませんでしたが…。孫達は、BBQの前には遊具で思い切り遊んで、BBQのあとは、膝から下だけ琵琶湖に入って遊んだり、楽しい一日だったようです。孫が楽しんでいるのをみて、ゴールデンウィークを実感しました。

▪️小2のひなちゃんと今年4歳になるななちゃん。まず、ひなちゃんのことから。この前我が家に来てくれたのはお正月でした。お正月にはひなちゃんと小倉百人一首をしました。その時は、おじいさんはなんとか勝つことができました。ひなちゃんは相当悔しかったようで、夢の中で寝言で怒っていたようです。悔しいから。

▪️小2のひなちゃんと今年4歳になるななちゃん。まず、ひなちゃんのことから。この前我が家に来てくれたのはお正月でした。お正月にはひなちゃんと小倉百人一首をしました。その時は、おじいさんはなんとか勝つことができました。ひなちゃんは相当悔しかったようで、夢の中で寝言で怒っていたようです。悔しいから。

▪️しかし、ひなちゃんはその後、学童保育の中で百人一首の力を相当強化したようです。正月から約4ヶ月で、上の句を聞いたら下の句がすぐわかるようになっていました。ほとんど記憶しているのです。こうなるとおじいさんは全く勝てません。上の句だけで、札をとっていきます。完敗です。写真は、我が家の小倉百人一首。「朗読カセットテープつき」ですから、それなりに古いものです。

▪️ひなちゃんは学童保育に通ううちに、けん玉ができるようになりましたし、一輪車にも乗れるようになりました。上の年齢の人たちと一緒に遊ぶことで、多くのことを学んでいます。年齢の違う子どもたちと一緒に遊ぶことって大切なことなんですね。学童保育は、一般には、「保護者が日中家庭にいない小学生の児童(=学童)に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業」ということになっていますが、この定義以上に素晴らしい教育効果があるように思います。といいますか、昔は、学童保育のように地域の子ども達が年齢を超えて遊んでいたのですから、地域社会が失ってしまった「子どもたちの縦のつながりによる教育効果」を、学童保育が代わりに担っているのかもしれません。

▪️ひなちゃんは、今小2ですが、ダンススクールにも通っています。ダンスの練習をすることで、体幹やインナーマッスルが相当鍛えられているようです。さすがに小2ですから腹筋はシックスパックにはなっていませんが、縦に筋肉が薄っすら見えてくるのです。すらっとしています。すごいなあと思います。自分の時は、特にご飯を食べるとお腹ぽっこりのキューピー体型だったんじゃないのかな。痩せてはいましたけど。

▪️ななちゃんのことも。今年の7月で4歳になります。言葉の数が爆発的に増えているし、喋り方も内容もすごくおもしろいのです。我が家にあるおもちゃを使って、自分なりのゲームを提案してくれたりします。楽しいですね。公園の遊具では、まだ姉のひなちゃんの様には自由には動けませんが、ちょっと怖がりながらも、頑張ってチャレンジすることができます。おじいさんは、ちょっとだけお手伝いをするだけ。あとは頑張って遊具で遊ぶことができました。保育園では、みんなのお世話をするお姉さん役のようですが、自宅では両親に甘える甘えん坊屋さんです。その両方があるところが、可愛らしいです。

▪️今日はひなちゃんの提案で、最後のボードゲームをして盛り上がりました。両親、祖父母も含めて盛り上がりました。楽しい時間を持つことができました。次に孫達とまたじっくり遊ぶことができるのは、夏になるのかもしれません。今回は小2のひなちゃんに百人一首で大敗したので、少しは対抗できるようにおじいさんも特訓をしないといけませんかね。たぶん、今だけその気になっているのかもしれないけれど…。

66歳の誕生日を迎えました。

▪️4月15日が誕生日です。というわけで、昨日が66歳の誕生日でした。確実に老いてきているわけですが、そのことをどこまできちんと心の底から受け止めているのかなというと、少し心許ないような気もします。若い時、自分が66歳になる時のことなど、想像していませんでしたし、あえて想像することもありませんでした。その若い頃の生き方の惰性の流れで、まだ生きているような気もします。逆に、すぐに古希(70歳)になって、喜寿(77歳)にもなってしまいそうな、そんな気もしないではありません。もちろん、健康を維持できればの話ですが。一病息災という言葉を大切にしながら、サバティカル(特別研究員)のこの1年を健康を第一にしつつも、きちんと成果を生み出したいと思っています。

▪️4月15日が誕生日です。というわけで、昨日が66歳の誕生日でした。確実に老いてきているわけですが、そのことをどこまできちんと心の底から受け止めているのかなというと、少し心許ないような気もします。若い時、自分が66歳になる時のことなど、想像していませんでしたし、あえて想像することもありませんでした。その若い頃の生き方の惰性の流れで、まだ生きているような気もします。逆に、すぐに古希(70歳)になって、喜寿(77歳)にもなってしまいそうな、そんな気もしないではありません。もちろん、健康を維持できればの話ですが。一病息災という言葉を大切にしながら、サバティカル(特別研究員)のこの1年を健康を第一にしつつも、きちんと成果を生み出したいと思っています。

▪️写真は、娘が送ってくれた桜の盆栽です。何年前だった記憶が曖昧ですが、「母の日」にかな…。私の方で世話をさせていただいていますが、昨年、今年とよく花を咲かせてくれるようになりました。花が咲かない年も何年もありましたが、専門的な知識や技術がないながらも、この小さな桜の盆栽に向き合って世話をしていると、蕾をつけるようになってくれました。そして、花を咲かせてくれるようになりました。ただ、根っこのあたりには、もともと苔でカバーしてあったのですが、苔の方は枯れてしまいましたので、取り除きました。で、誕生日と何の関係があるのか?特にありません。私の66歳の誕生日を祝うかのように花を咲かせてくれました。