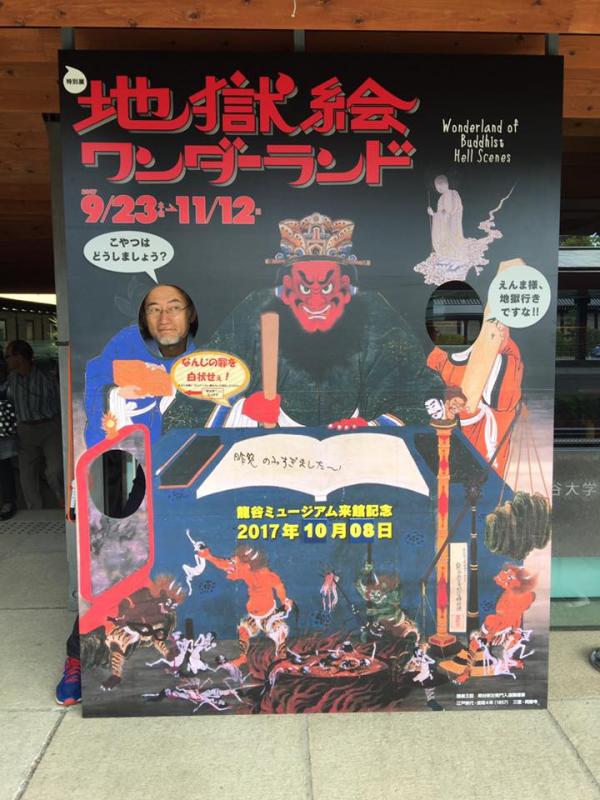

龍谷ミュージアム特別展「地獄絵ワンターランド」

▪︎土曜日の東京で研究集会のあと、懇親会が開かれました。少々飲みすぎました。東京に出張する前、研究集会に合わせて「国立歴史民俗博物館」の企画展「「1968年」-無数の問いの噴出の時代-」を観に行こうと思っていました。しかし、この企画展、始まるのは11日からだということが、東京に行ってから分かりました。それじゃということで、代わりに、以前から一度は行きたいと思っていた「目黒寄生虫館」に行こうかどうしようかと思案している時に、ふと頭に浮かんできた。「そうだ!京都行こう!我が大学の博物館、龍谷ミュージアムの特別展「地獄絵ワンダーランド」に行こう!」。

▪︎というわけで、やってきました「龍谷ミュージアム」。いつもよりも、たくさんの来館者が来られていました。ものすごく賑わっているではありませんか。びっくりしていると、たくさんの来館者を眺めらがら喜んでおられる木田先生(館長)が、笑顔で迎えてくださいました。木田先生とは、私が社会学研究科長として学内の会議である全学研究運営会議の場や、研究部長として部局長会議で報告するときなど、学内の仕事でいろいろお話しをさせていただきました。いろいろ教えていただきました。そんなこともあり、笑顔でお迎えくださったのです。

▪︎龍谷大学の教員ですから、もちろんこの特別展のことは知っていましたし、大変気になっていました。絶対行かなくちゃと思っていました。本当に、いろいろ工夫されている特別展です。驚いたことは、ミュージアムの方で、この特別展に合わせてTwitterのアカウトを取得し、地獄の閻魔大王が自らツイートするという設定で、次々と情報発信をされています。この特別展がとても面白いことを予感させるようなツイートです。入り口には、トップの写真のような顔出し看板もありました。木田先生から、「やってみてはどうですか」と促されました。ということで、昨日の懇親会で飲み過ぎたことを、閻魔大王の帳簿の中に下手な字で書き込みました。「昨晩のみすぎました〜」。私の白状した罪です。ということで、私の地獄行きが決定しました!!

▪︎さて、展示を観覧する前に、館長室で木田先生からいろいろご説明を受けました。この特別展の企画のポイントのようなことを、お聞かせいただきました。その上で、3階から順番に展示を見て行きました。私は博物館に解説のためのレシーバーがあるときは、必ず使用することにしています。展示に対する理解がより深まるからです。今回、レシーバーから聞こえてきた声の主は、プロの落語家さんでした。月亭天使さん。龍谷大学の卒業生です。落語家が、面白く展示解説をしてくださっているのです。こういうところにも、この特別展のユニークさがあります。素晴らしい。とにかく、いろいろ面白さを工夫してある特別展です。ぜひ、ご来場ください。特に、龍谷大学の関係者にはご覧になっていただきたいと思います。このミュージアムについて何か語るのならば、まずはこの特別展にいかないとね。

▪︎ところで、このような特別展の面白いアイデアって、どこから生まれてくるのでしょうね。ミュージアムの課長さんにお聞きしたところ、学芸員の皆さんと事務職員の皆さんが、アフター5に一緒に飲みながら楽しみながらアイデア出しをされているのだそうです。一般に、博物館では学芸員と事務職の間に溝があったりするのですが、「龍谷ミュージアム」って両者の仲がとても良い素敵な職場のようです。

龍谷ミュージアム特別展「地獄絵ワンダーランド」の閻魔大王のツイート

■龍谷大学の博物館「龍谷ミュージアム」の特別展「地獄絵ワンダーランド」の公式ツイッターがとても面白いです。どなたがツイートしているんでしょうね〜。博物館の職員の方、学芸員の方だと思いますけど。「閻魔大王がつぶやいているため、やや上から目線ですが、ご容赦ください。」というのも面白い。この特別展、時間を見つけて近いうちに行こうと思っています。

■さて、実際の展示の構成ですが、以下の通りです。

龍谷ミュージアムのホームページの解説

展示構成

第1章:ようこそ地獄の世界へ

第2章:地獄の構成メンバー

第3章:ひろがる地獄のイメージ

第4章:地獄絵ワンダーランド

第5章:あこがれの浄土

■この特別展の解説には、次のように書かれています。

「日本では、平安時代に恵心僧都源信が『往生要集』を著したことを契機に、来世のイメージが形成され、地獄や六道の情景を表した美術が発展しました。本展は、日本の中世から現代にかけて描かれた地獄絵や、地獄をめぐる多彩な作品を通して、日本人が抱いてきた死生観・他界観の変遷と、その精神史を紹介するものです。

■この解説にある恵心僧都源信の『往生要集』、「来世のイメージが形成され」とあるように、日本人の死生観を考える上で重要な文献かと思いますが、私はまだ読んだことがありません。私には原文を読む力はないので、最新の現代語訳を読んでみたいと思います。梯信暁さんの現代語訳で『新訳 往生要集(上・下)』 が法蔵館から出版されています。大学の図書館にも入っていますが貸し出し中です…。高いけれど、購入してみましょうかね。

5歳児が値段を決める美術館

■毎日、Yahooニュースを読む習慣があります。今日は、「5歳児の工作が「百億円」!話題のECサイト 始めた理由は?「息子の成長」見守る父の愛がスゴい」という記事が目にとまりました。まずは、「5歳児が値段を決める美術館」をご覧いただきたいと思います。そこには、以下の説明があります。

このサイトは、とある1人の子供が4歳から5歳にかけて作ってきた作品の一部を販売する「ECサイト」です。アートにおいて「表現」や「コンセプト」以外にも「値段」は欠かせない要素です。もし5歳児がアーティストを名乗り、自分の作品の「値段」を決めると、どんな世界観になるのでしょうか。

ここでは実際に5歳児自身に「作品名・コメント・値段」を全て決めてもらいました。それ故に日本円では支払うことのできない「19千億円」などの単位も生まれてしまいました。作品は全て販売していますが、払えない値段のものは、支払いが不可能なため実際に購入をすることはできません。他にも数兆円など現実的には買えない値段もありますが、実際に販売はしております。

■「とある1人の子供」とありますが、これはこのサイトを製作したアートディレクターの佐藤ねじさんの息子のことです。息子さんが作った工作の作品の数々が、このサイトで購入することができるのです。いや、本当に。実際に売れているようです。で、売れないものもあります。それは、息子さんは息子さんなりのルールに基づいて値段をつけているようなのですが、きちんと値段が付いているものだけでなく、「無量大数円」とか「不可説不可説転円」のように大人には値段が判別できないものがあります。その場合は、「値段がおかしいので買うことができません」となります。おもしろい!!

■アートディレクターであるお父さんが、ご自身のプロの技やアイデアを使って、息子さんと、息子さんの作品をこのようなアートに構成することで、息子さんの成長記録を残しておられるのでしょう。お父さんの佐藤ねじさんの目線は、あくまで息子さんと対等の目線です。佐藤さんは、「自分は普段から面白いものを作ろうと思っているが、子どもの行動や感性の方がよっぽど面白いときがある」と感じておられるのことからもわかるように、息子さんの感性を大切にされているのです。その様子は、トップのYoutubeの動画をご覧いただければ、よくわかります。

■佐藤ねじさんは、いろいろ「面白い」作品を製作されています。その数々の作品については、佐藤さんのサイトでご覧いただけます。その中で見つけた息子さんも関係してくる作品が、これ、「顔はめ絵本」です。笑ってしまいました。顔出し看板と絵本が合体しています!! YouTubeの動画で顔を出しておられるのは、お母さんですね。ご夫婦で、こうやって息子さんの成長を楽しんでおられるのですね。いいな〜、素敵だな〜。

佐川美術館「アルフォンス ミュシャ展-麗しきアール・ヌーヴォー-」

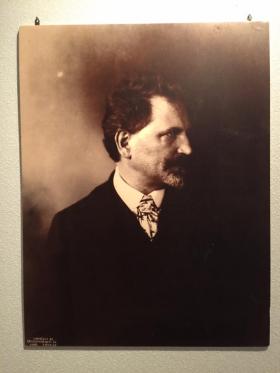

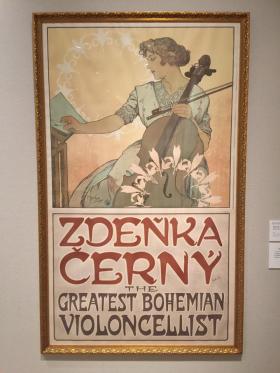

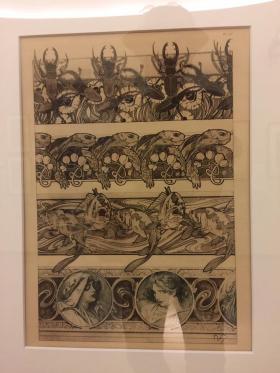

■少し前のことになりますが、お世話になっている方から、招待券をいただき、守山市にある佐川美術館の「アルフォンス ミュシャ展-麗しきアール・ヌーヴォー-」に行ってきました。今年は、国立新美術館の「ミュシャ展」の「スラヴ叙事詩」もじっくり観覧して、それなりに勉強もしてきました。佐川美術館では、ミュシャがパリを拠点に成功した時代の作品群を、国立新美術館では、アメリカの富豪から援助を受けて、1910年にチェコに帰国してから取り組んだ連作「スラヴ叙事詩」を堪能することができました。ミュシャの祖国はチェコスロバキアは、1918年にハプスブルグ家のオーストリア帝国の支配から独立して、新しい国家でした。チェコスロバキア政府は、ミュシャに、新しい紙幣や切手等のデザインを依頼しました。その実物も見ることができました。スラヴ民族の独立、国家建設、切手に紙幣。これらは相互に関係しています。大変興味深いところです。この「ミュシャ展」、展示室内でスマホ等で写真を撮ること、OKです。

龍谷ミュージアム特別展「浄土真宗と本願寺の名宝II」と「伝道院」

■6月11日(日)、龍谷ミュージアムの特別展「浄土真宗と本願寺の名宝II」を観覧してきました。最終日でした。間に合ってよかった。こういう展覧会では、きちんと音声ガイドを借りてじっくり観覧することにしています。勉強になりました。展示構成は、以下の通りです。

■6月11日(日)、龍谷ミュージアムの特別展「浄土真宗と本願寺の名宝II」を観覧してきました。最終日でした。間に合ってよかった。こういう展覧会では、きちんと音声ガイドを借りてじっくり観覧することにしています。勉強になりました。展示構成は、以下の通りです。

第1章:本願寺歴代宗主 -親鸞聖人・蓮如宗主と、准如宗主から現代まで-

第2章:受け継がれる伝灯奉告法要 -記録と記憶、そして新たな思い-

第3章:本願寺と浄土真宗の法物 -法灯の継承-

第4章:本願寺と浄土真宗の名宝 -三十六人家集と都を彩る美-

■会場では、館長の木田知生先生にお会いしました。知り合いの課長さんが、春の人事異動でミュージアムにいらっしゃることを知っていたので、木田先生からは「寄っていってください」と言われたのですが、お仕事中かと思い、そのまま帰宅しました。後で、facebookを通してですが、「寄ってくれれぱよかったのに」「今まで館長と飲んでいましたよ」と連絡がありました。惜しいことをしたな〜。気楽に、「呑みにいこか」とお誘いすればよかったです。

■ミュージアムを出た後、隣接する「伝道院」を外からだけですが見学しました。浄土真宗本願寺派の施設です。ここは、東京帝国大学教授だった伊東忠太が設計した建物です。独特の雰囲気を醸し出していますね。本願寺の関連でいえば、築地本願寺も伊東忠太によるものです。どこかデザイン的に共通部分があろうかと思います。

■この伝道院ですが、建設された当初は信徒向けの生命保険会社として利用され、その後は銀行や事務所などに利用されていました。現在は、公開されていないようですね。龍大関係者でも難しいのかな…。もしチャンスがあれば、中もきちんと拝見したいものです。

「ミュシャ展」国立新美術館

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、土曜日は、岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会、昔の同僚の先生方との再会、お世話になった居酒屋「三鶴」への訪問と、「呑み」が続きました。ほとんどビールだっので、それほどダメージはありませんでしたが、翌朝、日曜日の朝は若干の二日酔い。せっかく早朝の盛岡の街をランニングしようと、シューズやランニングウェア等用意していったのですが、結局、走ることができませんでした。残念。仕方がないので、朝食を済ませて東京に向かいました。せっかく岩手県まで行くのだから、帰りは東京で寄り道をすることにしたのです。乃木坂にある「国立新美術館」で開催中の「ミュシャ展」を観覧してきました。翌日の5日(月)が最終日。最終日の一日前ということもあり、ものすごい数の人たちがこの美術館に押し寄せていました。

■今回の「ミュシャ展」、レシーバーで解説を聞きながら観覧したので、ミュシャの作品「スラヴ叙事詩」が描かれた時代背景、そして作品の意図等が大変よく理解できました。2時間以上並んだ甲斐がありました。写真は、撮影を許されている展示室のものです。上の作品が「聖アトス山」、下の作品が「スラヴ民族の賛歌」です。私だけなのかもしれませんが、スラヴ民族の歴史ってよく知りませんでした。高校で世界史を学びますね。その中では、スラヴ民族を支配した国々、大国の歴史については学ぶわけですが、支配された側の歴史を学ぶことがほとんどなかったように思います。今回は、ミュシャの作品を通して改めて、スラヴ民族(スラヴ系言語を話す人びと)の大きな歴史の流れを知ることになりました。また、第一次世界大戦後、チェコスロバキア共和国として独立し、ヨーロッパの一国となった時、国民の関心は、ミュシャが願った「スラヴ民族の復興」や「汎スラヴ主義」という考え方とは異なる、「ヨーロッパ」や「近代国民国家」に向かっており、「スラヴ叙事詩」に対する評価も必ずしも高くなかった…等々、大変興味深く感じました。勉強になりました。

■しかし、ものすごい長蛇の列でした。行列は美術館の建物の中から外に出て、ウネウネ、ウネウネとどこまでも続いていました。私は行列に並ぶことがあまり好きではありません。しかし、どうしても「ミュシャ展」を観たかったのです。美術館の外にでた行列は、敷地を埋め尽くしていました。暑い日差しの中での行列のためか、とうとう倒れる人も出てしまいました。自分も含めてですが、日本人の「ミュシャ」好きに驚きました。観覧した後、「お土産」をと思いましたが、「ミュシャ展」専用のショップはレジにたどり着くまで40分の行列ということで、諦めて地下のミュージアムショップで図録だけを購入しました。この図録、とても読み応えがあります。

■しかし、ものすごい長蛇の列でした。行列は美術館の建物の中から外に出て、ウネウネ、ウネウネとどこまでも続いていました。私は行列に並ぶことがあまり好きではありません。しかし、どうしても「ミュシャ展」を観たかったのです。美術館の外にでた行列は、敷地を埋め尽くしていました。暑い日差しの中での行列のためか、とうとう倒れる人も出てしまいました。自分も含めてですが、日本人の「ミュシャ」好きに驚きました。観覧した後、「お土産」をと思いましたが、「ミュシャ展」専用のショップはレジにたどり着くまで40分の行列ということで、諦めて地下のミュージアムショップで図録だけを購入しました。この図録、とても読み応えがあります。

ミロコマチコ いきものたちの音がきこえる

■大好きなミロコマチコさんの展覧会!「ミロコマチコ いきものたちの音がきこえる」。京都駅、ISETANの美術館「えき」で、12/1から12/25まで。

pichio candle

■25日(日)は、京都西陣の「マヤルカ古書店」で開催されている、「pichio candle」の展示会「ピチオのキャラクターたち」に行ってきました。と言いますか、「pichio candle」の経営者?!でキャンドル作家の並松やよいさんに、ひさしぶりにお会いしてきました!! 並松さんには、昨年の春まで、足掛け6年近くも社会学部「大津エンパワねっと」の事務局に嘱託職員としてお勤めいただき、私たち教員や学生のサポートをしていただきました。本当に、いろいろお世話になりました。龍谷大学をご退職後は、本格的にキャンドル作家として活動されておられます。あちこちの催事に「pichio candle」として出店されているのを、facebookを通して知っていましたが、なかなか伺うチャンスがありませんでした。今回は、やっと並松さんと再会することができました。

■展示会「ピチオのキャラクターたち」が開催さている「マヤルカ古書店」、とても素敵な古書店でした。西陣にある古民家を利用しておられます。住所を頼りに地下鉄の二条駅から徒歩20分程度のところにあります。最初は、どこにあるんだろうと…と不安だったのですが、路地の入り口に赤い小さな看板を見つけました。そこに「マヤルカ古書店」と書いてありました。路地の奥からは、とっても楽しげな雰囲気が伝わってきました。皆さんも、ぜひ訪問なさってみてください。扱っておられる本の趣味が、私の趣味と重なり合います。また、この「マヤルカ古書店」を訪問してみたいと思います(京都市上京区上長者通千本東入ル愛染寺町488-6)。

■「マヤルカ古書店」は、1階が店舗で、2階がギャラリーになっています。古民家の昔ながらの急な階段を上ると…、並松さんがおられました!! あらかじめ訪問することをお伝えしてありましたが、再会をとても喜んでくださいました。嬉しいな〜。並松さんは、昔はホルン奏者だったり、中国茶に詳しかったり…いろんな面をお持ちの方なのですが、今はキャンドルの製作に集中されています。もともとは、四角いキューブ状のキャンドルを製作されていたのですが、途中から、コケシの大ファンになられたことから、製作されるキャンドルもコケシのようなキャラクター達になっていきました。並松さんがコケシの大ファンになり、東北のコケシを作っておられる工人さん達のところを訪問されている時期を私は拝見していました。その頃、並松さんは、コケシの魅力について熱く語っておられました。キャンドルのコケシを製作される際、一つ一つ絵付けをされるわけですが、その時がとても楽しい…と語っておられました。手で表情を描かれるのですが、似ているようでも一つ一つに個性があります。見ていて飽きません。私も、並松さんのコケシキャンドルの世界に引き込まれていきました。

■この上の2枚の写真は、キャンドル製作のワークショップをされているところを撮らせていただいたものです。私はこのワークショップに参加させていただくだけの時間がありませんでしたが、チャンスがあれば教えていただきたいなあと思います。下の段の右、これは「お洒落さん」というキャラクターです。並松さんは否定されますが、どう見ても並松さんにそっくりです。「pichio candle」の中でも、どうも特別の役割を与えられているキャラクターのようです。そのあたり、詳しい説明をお聞きすることを忘れてしまいました。右の写真は、「pichio candle」のキャラクターの詰め合わせ…のようですね。並松さんのお母様が日曜大工がお得意で、このような展示用のケースを作ってくださったのだそうです。いいですね〜。これ全体を、自宅に飾りたくなりますね。

■この上の2枚の写真は、キャンドル製作のワークショップをされているところを撮らせていただいたものです。私はこのワークショップに参加させていただくだけの時間がありませんでしたが、チャンスがあれば教えていただきたいなあと思います。下の段の右、これは「お洒落さん」というキャラクターです。並松さんは否定されますが、どう見ても並松さんにそっくりです。「pichio candle」の中でも、どうも特別の役割を与えられているキャラクターのようです。そのあたり、詳しい説明をお聞きすることを忘れてしまいました。右の写真は、「pichio candle」のキャラクターの詰め合わせ…のようですね。並松さんのお母様が日曜大工がお得意で、このような展示用のケースを作ってくださったのだそうです。いいですね〜。これ全体を、自宅に飾りたくなりますね。

■さて、この「マヤルカ古書店」の2階のギャラリーでは、10月2日(日)の夜に、定期開催の「キャンドルおはなし会」が開催される予定になっています。この古書店の店主さんが朗読を行い、マダムTという方が語りをされるそうです。語りというのは、本の朗読とは違い、お話し=物語を語るのです。何だか非常に興味が湧いてきました。このイベントで並松さんは、キャンドル作家として会場のキャンドル装飾を担当されています。できれば、参加してみたいと思っています。

国立民族学博物館 特別展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界―」

■新年度になり週末もいろいろ用事が入り、兵庫県の介護老人保健施設に入所している母親の洗濯物の交換や見舞いに行くことができませんでした。ということで、木曜日ですが、車を飛ばして母親のところに行ってきました。授業が始まっていないので、会議が入っていなければこういうことも、まだ可能なのです。車で行くことから、吹田市にある国立民族学博物館に立ち寄ることにしました。民博で、特別展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界―」が開催されていたからです。以下は、特別展の企画内容です。

極彩色の衣装に身を包み立ち並ぶ、12人のアイヌの有力者たち。松前藩家老をつとめた画人、蠣崎波響が寛政2年(1790)に描いた「夷酋列像」は、時の天皇や、諸藩の大名たちの称賛を受け、多くの模写を生みました。蠣崎波響筆のブザンソン美術考古博物館所蔵本と国内各地の諸本が、はじめて一堂に会します。絵をめぐって接する人、交叉する物、そして日本の内に胎動し始めた外の「世界」。18世紀から現在に続く、蝦夷地=北海道イメージを見渡します。

■展示は、4つのコーナーで構成されていましたが、私は特に、後半の「Ⅲ 夷酋列像をめぐる物」と「Ⅳ 夷酋列像をめぐる世界」を興味深く観覧することになりました。「夷酋列像」に描かれたアイヌの有力者が身につけている衣服は、「蝦夷錦」と呼ばれる絹織物の着物、おそらくはロシア人のコートや靴などを身につけています。アイヌの有力者たちは、北海道、千島、サハリン、沿海地方といった北東アジアの交流・交易によってそれら衣服を得ているのです。この特別展では、「『異人』であると同時に味方の『功臣』であるという、相反する二つの要素を持つアイヌ像」という表現をしていますが、そのような両義的な存在であるアイヌ像を媒介として、鎖国の状況の中で江戸時代の人びとは、外国をイメージしていったのですね。そのことを展示を通して実感しました。「夷酋列像」には、多くの模写が存在していますが、そのような模写を生みだした当時の状況を理解することができました。

■民博に車で出かけたのは初めてだったので、どこに車を駐車していいのかわからず、結局、日本最大級のショッピングモールと言われている「ららぽーとEXPOCITY」の駐車場にとめることになりました。この駐車場からだと、雨の中、民博まで15分ほど歩かねばなりませんでした。母の世話もあり、じっくり特別展を楽しむことはできませんでしたが、満足しました。