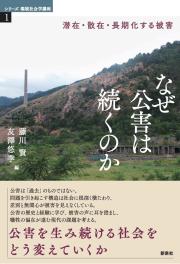

シリーズ環境社会学講座第1巻『なぜ公害は続くのか」(新泉社)

■時々、献本ということで本いただきます。やはり環境社会学関係が多いです。今回は、シリーズ環境社会学講座第1巻の『なぜ公害は続くのか 潜在・散財・長期化する被害』(新泉社 )を編者から送っていただきました。ありがとうございました。この第1巻から、シリーズ環境社会学講座全6巻の刊行が始まりました。私も、第6巻「複雑な問題をどう解決すればよいのか」でひとつの章を執筆いたしました。

■時々、献本ということで本いただきます。やはり環境社会学関係が多いです。今回は、シリーズ環境社会学講座第1巻の『なぜ公害は続くのか 潜在・散財・長期化する被害』(新泉社 )を編者から送っていただきました。ありがとうございました。この第1巻から、シリーズ環境社会学講座全6巻の刊行が始まりました。私も、第6巻「複雑な問題をどう解決すればよいのか」でひとつの章を執筆いたしました。

公害は「過去」のものではない。

問題を引き起こす構造は社会に根深く横たわり、差別と無関心が被害を見えなくしている。

公害の歴史と経験に学び、被害の声に耳を澄まし、犠牲の偏在が進む現代の課題を考える。

公害を生み続ける社会をどう変えていくか——。

〈公害の歴史が教えるのは、見えていたはずのものが不可視化されていく過程である。その背後には、環境侵害の影響を背負わされるのが社会的に弱い立場の人びとに偏るという、公害の最初期から続く社会構造もある。

公害の「解決」を強調する動きが、実は公害発生の経緯を引きずるものであり、現在の環境問題にも影響を与えているのであれば、不可視化の仕組みに注意し、それに対抗する方法を考える必要がある。——編者〉

【目次から主な内容】

序章 不可視化される被害と加害……藤川 賢・友澤悠季

I 公害とは何か

第1章 足尾銅山鉱煙毒事件にみる公害の原型……友澤悠季

第2章 新潟水俣病にみる公害被害の現在……関 礼子

第3章 日米の産業廃棄物問題と草の根環境運動……藤川 賢

コラムA 複合公害としてのアスベスト問題……堀畑まなみ

II 環境的不公正の潜在と拡大

第4章 なぜカネミ油症被害者は被害を訴え続けなければならないのか……宇田和子

第5章 熱帯材と日本人——足下に熱帯雨林を踏み続けて……金沢謙太郎

第6章 マーシャル諸島発「核の正義」を求めて……竹峰誠一郎

第7章 環境正義運動は何を問いかけ、何を変えてきたのか……原口弥生

コラムB 環境過敏症という名の「公害」……堀田恭子

III 公害は終わっていない

第8章 NIMBYと「公共性」……土屋雄一郎

第9章 水俣病にとっての六五歳問題——「先天性(胎児性)という問い」から……野澤淳史

第10章 「記憶」の時代における公害経験継承と歴史実践……清水万由子

第11章 環境リスク社会における公正と連携への道……寺田良一

コラムC 公害地域再生が目指すもの……林 美帆

終章 不可視化に抗うために……藤川 賢・友澤悠季

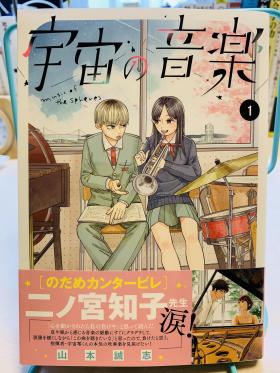

『宇宙の音楽」(山本誠志)と「宇宙の音楽」(フィリップ・)

■漫画雑誌「少年マガジン」に連載されている高校吹奏楽部を舞台とした漫画です。作者は山本誠志さん。もちろん、私はこの方を存じ上げません。吹奏楽の世界については「つまみ食い」程度しかわからないし、ましてや漫画の世界がどうなっているのか、私にはよくわかりません。とはいえ、気になった漫画はその度に手元に取り寄せて楽しんでいます。

■漫画雑誌「少年マガジン」に連載されている高校吹奏楽部を舞台とした漫画です。作者は山本誠志さん。もちろん、私はこの方を存じ上げません。吹奏楽の世界については「つまみ食い」程度しかわからないし、ましてや漫画の世界がどうなっているのか、私にはよくわかりません。とはいえ、気になった漫画はその度に手元に取り寄せて楽しんでいます。

■で、今回気になったのは吹奏楽漫画の『宇宙の音楽』。タイトルはなんと読むのでしょうか。たぶん、普通に「うちゅうのおんがく」だと思うのですが。だけど、主人公の名前である宇宙零は「たかおき・れい」と読むようです。ちなみに、彼の父親は有名なトランペット奏者で、名前は宇宙一「たかおき・はじめ」とのこと。0と1の親子なんだ。2進法のようです。これから展開する漫画のストーリーや宇宙と関係していそうです(知らんけど…)。主人公は音楽やトランペットの才能に溢れた少年でしたが、持病の喘息でトランペットを断念し、指揮者として音楽に取り組む…最初の章(第一楽章)は、そのような展開になっています。

■ちなみに、この漫画のタイトルである「宇宙の音楽」は、実際に存在している曲です。フィリップ・スパーク(Philip Sparke)がブラスバンドのために作曲し、後に吹奏楽のために編曲されています。この「宇宙の音楽」、実は龍谷大学吹奏楽部が定期演奏会で演奏しています。よろしければ、以下のYouTubeをご視聴ください。とてもかっこいい曲です。YouTubeのコメント欄では、多くの皆さんが高く評価してくださっていますね。今から8年前、2015年に開催された第42回定期演奏会での演奏です。

突然のメッセージ

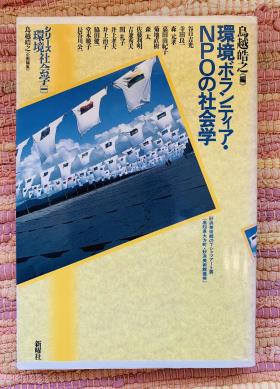

■昨晩、それも遅めの時間帯に、ちょっとびっくりすることがありました。2000年に出版された『環境ボラティア・NPOの社会学』(新曜社)という本の中に書いた、「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」という論文を、「20年前に自分の卒業論文で引用しました…」という方からTwitterのメッセージを通して連絡があったのです。Mさんという方です。

■昨晩、それも遅めの時間帯に、ちょっとびっくりすることがありました。2000年に出版された『環境ボラティア・NPOの社会学』(新曜社)という本の中に書いた、「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」という論文を、「20年前に自分の卒業論文で引用しました…」という方からTwitterのメッセージを通して連絡があったのです。Mさんという方です。

■ここには、不思議な縁のつながりの話があります。今年の1月に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」の総合プロデューサー吉成信夫さんに奇跡的にお会いしたというfacebookへの投稿を、Mさんはたまたまお読みになったのだそうです(そのことは、このブログにもほぼ同じ投稿しました)。友達限定の投稿なのですが、Mさんは吉成さんとつながっていて、Mさんも私の投稿を読むことができたのだそうです。Mさんは、現在、私設図書館の開館を目指して頑張っておられます。私はよく知らないのですが、街中に、いろんな人が(みんなが)集える小さな図書館のネットワーク「みんとしょ」というものが存在しているらしいのです。そういうネットワークにMさんも関わっておられて、そのようなこともあって、吉成さんともつながっておられたのです。少しわかりにくい説明ですね、すみません。Mさんからは、facebookにこのようなコメントをいただきました。

脇田先生、昨晩はありがとうございました。私にとって環境社会学の教科書の中の先生がFBのタイムラインに先日突然現れた(「利やん」のお写真拝見した)ときは本当に驚きでした。昨日はTwitterのフォローバックいただいたことに嬉しくなり、唐突に失礼とは思いながらついメッセージを送ってしまいました。

20年も昔のことですが(卒論ゼミの先生の指導と)、脇田先生の書かれた論文のおかげで卒論が迷子にならずになんとか最後の結論にたどりついたのでとても思い出深いものがあります。今回ご縁をいただき、とても嬉しく思います。またご著書を楽しみにしています。

■私も驚きましたが、Mさんはもっと驚かれたのですね。ご自分の卒論で引用した文献を今もきちんと記憶されていることって、なんだかすごいなあと思います。その卒論を今も大切に保管なさっているようで、私の論文を引用した部分を写真に撮ってや送ってくださいました。今、私設図書館の会館に向けて頑張っておられるそうですが、引用してくださった私の考え方を参考にしてくださっていると伝えてくださいました。まあ、お世辞でしょうが、とっても嬉しいと思います。

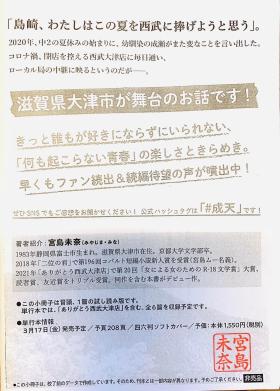

小説「ありがとう西武大津店」

■一昨日は、大津市の中心市街地にある中央小学校の体育館で、「地域エンパワねっと・大津中央」の学生チームが主催したイベント「願い事ランタンで交流しよう」が開催されました。無事にイベントを終えることができました。ありがとうございました。イベント終了後、会場である体育館からたくさんの親子連れの皆さんが帰宅される中、ひと組の親子が私の方にやって来られました。お子さんの方は、昨年も、学生たちが主催したイベントに参加してくださっていたのでよく知っていました。でも、今回はお母様です。「今度、小説家としてデビューすることになりました!! ぜひ、これ読んでください」と言って、私に写真のような印刷物を手渡してくださいました。

■一昨日は、大津市の中心市街地にある中央小学校の体育館で、「地域エンパワねっと・大津中央」の学生チームが主催したイベント「願い事ランタンで交流しよう」が開催されました。無事にイベントを終えることができました。ありがとうございました。イベント終了後、会場である体育館からたくさんの親子連れの皆さんが帰宅される中、ひと組の親子が私の方にやって来られました。お子さんの方は、昨年も、学生たちが主催したイベントに参加してくださっていたのでよく知っていました。でも、今回はお母様です。「今度、小説家としてデビューすることになりました!! ぜひ、これ読んでください」と言って、私に写真のような印刷物を手渡してくださいました。

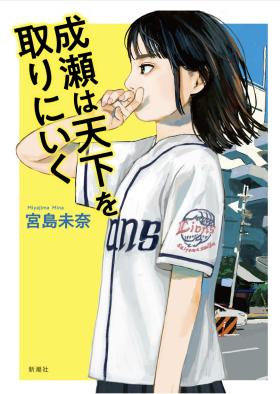

■突然のことで驚きましたが、お母様は小説家・宮島未奈として新潮社から本を出版されるのだそうです。本名なのかペンネームなのか、よくわかりません。おそらく、ペンネームなのでしょう。宮島さんは、2021年、この「ありがとう西武大津店」という作品で、第20回「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞の3賞を受賞されました。この印刷物は、これから出版される『成瀬は天下を取りにいく』の中の1篇だけを印刷した試し読み版のコピーのようでした。単行本は、この「ありがとう西武大津店」も含めた全6篇を収録の予定とのことです。

■こちらでも全文が読めるようです。私も読みました。とっくの昔に忘れていた、思春期の頃の感覚が、自分の中に蘇ってきました。皆さも、ぜひお読みください。

【追記】■(2023.3.3)こちらの小説、日本で出版される前に韓国でも出版されることが決まったようです。素晴らしいですね。この記事をお読みください。記事の中で、韓国側の出版社の編集長が以下のコメントをされています。

成瀬あかりという少女を取り巻く日常を素のままに表現した文体は国内のベストセラー小説とも雰囲気が似ており、韓国の読者にもアピールできると確信し、韓国版の翻訳を決めました。

この作品は平凡ではないある少女が様々なことに挑戦し、失敗しても折れずに前を向いていくストーリーであり、主人公の成瀬あかりは考え方も話し方も、いわゆる「普通の少女」とは一風違うキャラクターです。だからこそ成瀬が次は何をするのか期待が高まり、ページをめくる手を止めることができませんでした。

ストーリー構成も素晴らしく、リーダビリティの高い文章力はデビュー作とは思えないほどの完成度だと思います。

たしかにどんでん返しがあるわけでも、あり得ないような設定の恋愛模様も描かれません。それなのに、コロナ禍を生きる10代の女子たちをこんなに面白く書けるものかと驚きました。今回、宮島未奈氏のデビュー作『成瀬は天下を取りに行く』を韓国の読者に紹介できることになり、大変嬉しく思っていますし、韓国の読者もかならず、成瀬あかりのファンになることと思います。 素美メディア編集長 キム・ジユンギユン

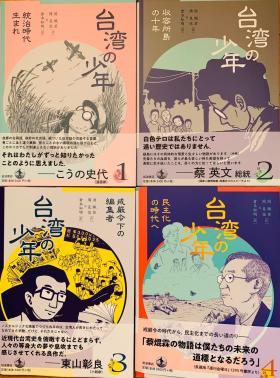

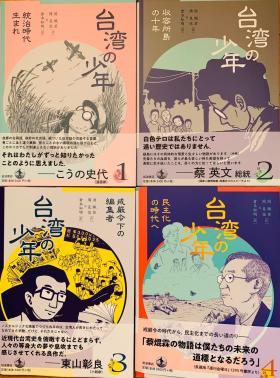

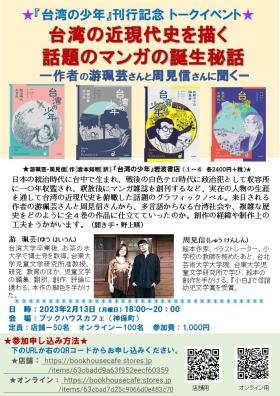

『台湾の少年』刊行記念 トークイベント

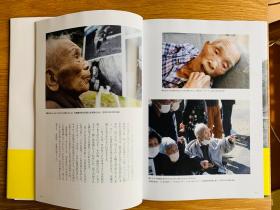

■昨晩は、『台湾の少年』刊行記念 トークイベント「台湾の近現代史を描く話題のマンガの誕生秘話」が開催されました。私はオンラインで視聴しました。ありがとうございました。台湾も含めて、東アジアの国々(地域)の近現代史をもっと勉強して考えないといけないなと思いました。トークイベントでは、『台湾の少年』のモデルとなった蔡焜霖さんもビデオで登場され、日本の私たちに日本語でメッセージを届けてくださいました。そのビデオを拝見してパワーをいただきました。権威主義的で抑圧的な政治体制から民主化された社会へと変化する時代を生きてこられて、自由や人権がどれだけ大切なことなのかを伝えようとする、蔡焜霖さんの信念のようなものを強く感じました。

■昨晩は、『台湾の少年』刊行記念 トークイベント「台湾の近現代史を描く話題のマンガの誕生秘話」が開催されました。私はオンラインで視聴しました。ありがとうございました。台湾も含めて、東アジアの国々(地域)の近現代史をもっと勉強して考えないといけないなと思いました。トークイベントでは、『台湾の少年』のモデルとなった蔡焜霖さんもビデオで登場され、日本の私たちに日本語でメッセージを届けてくださいました。そのビデオを拝見してパワーをいただきました。権威主義的で抑圧的な政治体制から民主化された社会へと変化する時代を生きてこられて、自由や人権がどれだけ大切なことなのかを伝えようとする、蔡焜霖さんの信念のようなものを強く感じました。

■トークイベントに併せて、『台湾の少年』、1巻から4巻まで一気に再読しました。白色テロのことは言葉として、そして断片的な地域としては知っていましたが、それがどのような現実として体験されたのか、自分自身で進んで何かを学ぼうとすることはありませんでした。モデルとなった蔡焜霖さんは、この白色テロと呼ばれる政治的な弾圧の嵐が吹き荒れる中、突然、職場から連行、逮捕され、「反乱組織へ参加し、反徒たちのためにビラを撒いた」という罪状により、10年の懲役判決を受けました。そして、最終的には台東の沖合にある緑島と呼ばれる島の中に建設された収容所(新生訓導処)へと送られたのでした。蔡焜霖さんは、学生時代に読書会に参加していただけなのです。しかし、当時、中国共産党と対立し撤退する形で台湾にやってきた国民党政府からは、読書会のようなことさえも前述の罪状のような活動として捉えられ、拷問の中で無理やり自白させらるのです。この辺りのことは、『台湾の少年』の第2巻に詳しく描かれています。文章ではなく、漫画という手法を通して蔡焜霖さんの体験が淡々と描かれています。そのような漫画の画風は、それぞれの巻ごとに異なっていますが(わざとそうしておられます)が、第2巻の版画風の絵からは、余計に白色テロの恐ろしさがじんわりと伝わってきたように思います。

■蔡焜霖さんは、釈放されたのちは仕事を探そうとするわけですが、このような過去をお持ちということもあり、常に警察から監視され、なかなか思うような就職できませんでした。しかし、幼馴染の女性と結婚され、その後、大変なご苦労もされますが、ご自身の才能と人との出会いの中で台湾を代表するような大企業に勤務されました。ご退職後は、「1950年代白色テロ事件の名誉回復促進会」の活動に参加され、「人権ボランティア」として活躍されています。蔡焜霖さんは、「千の風になって」という歌がお好きです。漫画の中にはこのようなシーンが出てきます。「許しておくれ。生き残ったくせに、ぼくは努力が足りないよな…、この歌を歌う度に、不幸にも殺された政治犯の仲間たちが、まだ自分のそばにいるんだって感じることができますから」。蔡焜霖さんが90歳を超えても「人権ボランティア」として活躍されているのは、このようなサバイバーズ・ギルトとしての感情をずっとお持ちだからなのでしょう。

■私が初めて台湾を訪問したのは1981年のことになります。1981年は、まだ戒厳令下だったのですが、学生だった私はそのことの意味をよくわかっていませんでした。それ以来、私は台湾に行ったことがありません。そろそろ再訪したいなと思います。その時は、ぜひ「国家人権博物館」や、収容所のあった緑島を訪問してみたいと思います。先日は韓国に行きました。韓国は何度も訪れていますが、初めて行ったのは1989年頃かと思います。韓国は、その時は盧泰愚大統領の時代です。台湾も韓国も、日本の植民地にされていました。それぞれの国の近現代史だけでなく、極東地域全体を視野に入れて、日本も含めた近現代史を勉強しないといけないな。最近は、そう思っています。すでにそういった研究が行われているのかもしれませんが。

■作者の游珮芸さんと周見信さんは、モデルとなった蔡焜霖さんよりもずっとお若い、そして私などよりもお若い世代です。作者の游さんには、若い世代としての問題意識がありました。游さんがたちは権威主義的体制のもとで、体制に不都合な歴史的事実については知ることができませんでした。游さんは、児童文学がご専門ですが、文章ではなくこういった漫画というメディアを通して台湾の歴史を若い世代に伝えていこうとされているのではないかと思います。そういう意味で、漫画の持つ可能性を信じておられるのではないかと思います。蔡焜霖さんがたちが創刊した漫画雑誌や少年雑誌が、子どもたちの心を掴んだように。

【追記】

■以下も、ぜひお読みください。

『台湾の少年』刊行記念トークイベントレポート(前編)|台湾文化センター×紀伊國屋書店 共同企画

『台湾の少年』刊行記念トークイベントレポート(後編)|台湾文化センター×紀伊國屋書店 共同企画

Seoul-散策(1)

■9日は金浦空港から夕方の便で帰国することになっていました。中心市街地にある明洞のホテル出発するのは午後2時。それまで時間があったので、ホテルを朝9時半に出発して市内を少し散策することにしました。まずはホテルからタクシーで「徳寿宮」へ移動しました。「徳寿宮」を見学したあとは、徒歩で「市役所」、「南大門、「南大門市場」を廻り、再び「ホテル」まで歩きました。

■「徳寿宮」では、ラッキーなことに日本語のガイドさんに解説していただきながら、歴史の勉強をしました。なんとガイド料は無料です。ガイドさんに「本当に無料で良いのですか?」とお尋ねすると、「私たちは会社から派遣されて給料は持っています」とのことでした。政府かソウル市が、ソウルの観光産業をそうやって支えておられるのかもしれません。この辺りは、よくわかりません。それはともかく、ガイドさんに丁寧に解説していただきました。本当にありがたかったです。最後にお礼を申し上げたところ、「日本人のお客さんは2ヶ月ぶりだったんですよ。その前も、コロナの感染で日本人のお客さんは少なくて、コロナ以前も安倍さんが総理大臣の時代は観光客が減ってしまって…。本当にひさしぶりだったので、上手にガイドができません、恥ずかしいです」と。いやいや、とっても素敵なガイドをしていただきました。感謝感謝です。

■今回、「徳寿宮」を見学して、日本の植民地になる前と植民地にされた後。李氏朝鮮から大韓帝国、そして日韓併合へという歴史の流れの中で、もっと知らないといけないことがたくさんあると思いました。日本の高校までの「日本史」の授業、「世界史」の授業では、植民地にされた側の歴史についてきちんと勉強できないのじゃないのかな…と思っています。

■もし、徳寿宮に関心がおありであれば、こちらをご覧いただければと思います。以下は、その一部を引用したものです。

徳寿宮は、特に朝鮮時代末期から大韓帝国時代にかけての旧韓末の悲運の皇帝・高宗が日帝の圧迫により譲位を強要され、恨(ハン)に満ちた余生を送り、1919年1月22日、徳寿宮の咸寧殿で日帝により毒殺されたと人々に伝えられ、翌々月の3月3日に予定されていた高宗の葬儀の直前の3月1日に起きた3・1独立運動の直接的な引き金となった現場でもあります。

■日本、清、ロシア、日清戦争、日露戦争、攘夷波と開化波、高宗と閔妃…。20世紀の前後の朝鮮の歴史をよく勉強していると、この徳寿宮の見学は大変有意義なものになるように思います。今回は、たまたま日本語ガイドの方が丁寧に解説してくださいましたし、洋風建築の石造殿(1909年竣工、その翌年には日韓併合)でも音声ガイドが充実していてとても勉強になりました。

【追記】■私は、朝鮮・韓国のことを直接的に研究しているわけではありません。とはいえ、時々、朝鮮・韓国についての本を購入して勉強することがあります。そのような本の中の1冊。この『韓国歴史地図』(平凡社)は、出版社の紹介を引用すれば、「古代から現代までの韓国の歴史を、見開きの美しいカラー地図と豊富な図版でヴィジュアルにまとめ、古代の合戦から現代の事件まで、臨場感あふれる歴史を再現した画期的な歴史地図」です。とても役に立ちます。私自身、自分の頭の中にある朝鮮・韓国の歴史的な知識は、相当乏しいわけですが、この歴史地図で補っています。勉強になります。朝鮮・韓国の歴史を東アジア全体の中に位置付ける解説も多く、お勧めします。ちょっと値段が高いので、購入を躊躇されるかもしれませんが。

【追記】■私は、朝鮮・韓国のことを直接的に研究しているわけではありません。とはいえ、時々、朝鮮・韓国についての本を購入して勉強することがあります。そのような本の中の1冊。この『韓国歴史地図』(平凡社)は、出版社の紹介を引用すれば、「古代から現代までの韓国の歴史を、見開きの美しいカラー地図と豊富な図版でヴィジュアルにまとめ、古代の合戦から現代の事件まで、臨場感あふれる歴史を再現した画期的な歴史地図」です。とても役に立ちます。私自身、自分の頭の中にある朝鮮・韓国の歴史的な知識は、相当乏しいわけですが、この歴史地図で補っています。勉強になります。朝鮮・韓国の歴史を東アジア全体の中に位置付ける解説も多く、お勧めします。ちょっと値段が高いので、購入を躊躇されるかもしれませんが。

漫画『台湾の少年』のトークイベント

■『台湾の少年』、全巻、揃いました。どんな漫画か。こちらをご覧ください。2月13日には、『台湾の少年』に関して以下のイベントがあります。参加しようと思っています。それまでに全巻読んでおかないと。

『台湾の少年』刊行記念 トークイベント「台湾の近現代史を描く話題のマンガの誕生秘話」ー作者の游珮芸さんと周見信さんに聞くー

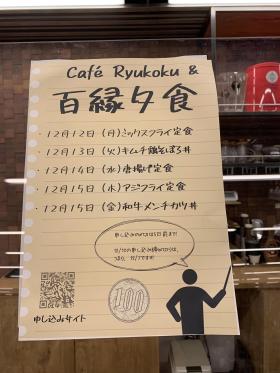

Cafe Ryukoku &で中井久夫を読む。

■昨日、木曜日は留学生の授業の日でした。毎回、悶々としながら授業をしています。でも元気に授業をやっています。日本語のレベルがまちまちの留学生の授業はなかなか難しいですね~。

■授業の後は「Cafe Ryukoku &」で一服。深草キャンパス内のカフェですが、ほぼ毎週、授業の後にビールを飲みにいって「常連になる努力」をしています。日本酒「北船路」(大津・平井商店)を置いてもらわないと…と頑張っています。でも、いまのところカフェにおいてあるのはビールだけです。

■昨日のビールのお供は、退職された原田達先生にお薦めいただいた精神科医・中井久夫さんの文庫『精神科医がものを書くとき』です。この日は、「百縁夕食」が開催されていました。たくさんの学生が夕食をとりにきていました。「百縁夕食」、こんな企画です。

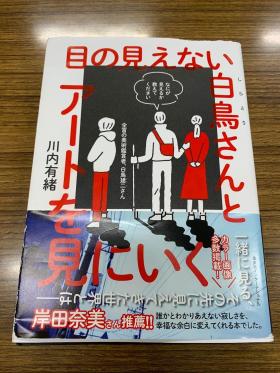

川内有緒(かわうち・ありお)『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』

■ 川内有緒(かわうち・ありお)さんの『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』、読み終えました。

■ 川内有緒(かわうち・ありお)さんの『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』、読み終えました。

■こんな本です。出版社の集英社は、こんなサイトまで作っています。私が説明するよりも、こちらの方が分かりやすいな。

■書かれた文章に惹き込まれて、軽快なフットワークで読み進めて行きましたが、読むうちに、自分でも考えながら読んでいることに気がつきました。軽快には読めなくなっていきました。最後の方、この本の最後の部分、結論的な部分になるのでしょうが、簡単にはオチません。むしろ、悩みに悩んでいる川内さんの様子が想像できました。でも、正直なんだと思います。そのような悩みに悩んでいるうまく言葉に表現できない部分も含めて、読んで良かったと思えました。

■筆者の川内さんは、全盲の白鳥建二さんとアート作品を鑑賞することで、今まで気が付かなったことに気がついていきます。だから、「視覚障がい者ののために」というのとは全く違うのです。障がい者のためのようでありながら、障がい者を自分の前提の中に位置付けてしまっている…なんてことはまったくないのです。でも最後はその「気が付かなったことに気がついて」というのとも違ってきているのかなあと思います。「視覚障がい者ののために」と「気が付かなったことに気がついて」とは、真逆のように見えてネガとポジのような関係にありますからね。白鳥さんと友達のホシノさんが、こう語っています。とても大切なことかなと思いました。「僕らは他の誰にもなれない」。わかったような気持ちになることの気持ち悪さについて語っています。そしてこう言うのです。「だから、俺たちは、むしろ進んで、いい加減に、わあああって言いたいんですよ。この世界で、笑いたいんですよ」。川内さんは、このホシノさんの主張をどう受け止めたのか、その辺りがもっと知りたいと思いました。

■この本を1年生の演習の時に紹介したら、ある男子学生が、本を読むのが好きでない男子学生が、課題図書と思ったのか、否定的な言葉を思わず小さな声でつぶやいていました。いやいや課題ではなくて、面白いよ〜と伝えたかっただけなんですが。困りましたね〜、ほんまに。誰か1人でも気になって読んでくれたら嬉しいな。図書館に入っています。

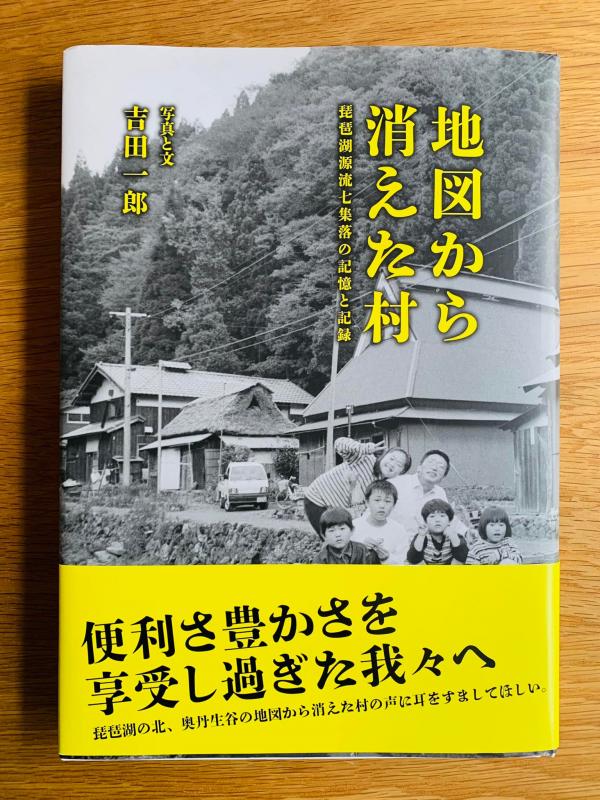

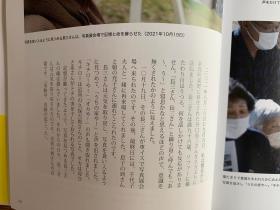

『地図から消えた村 琵琶湖源流七集落の記憶と記録』(吉田一郎)

■最近、この写真集のことを知り、入手しました。『地図から消えた村 琵琶湖源流七集落の記憶と記録』(吉田一郎)。じっくり読もうと自宅に持ち帰りました。朝、まずはパラパラと中身を眺めていてストップしたページがありました。『驚きの介護民俗学』という本のことを思い出しました。96歳の男性が、かつて暮らした村の写真を見ることで、眠っていた記憶が蘇ると共に、元気を取り戻されました。家には土台がありますが、この男性にとってはかつて暮らした村の記憶が人生の土台なのでしょうね。

【参考リンク】

丹生ダム

丹生ダムの経緯と概要

独立行政法人水資源機構 丹生事務所