2015年度 社会調査実習(3)

▪︎栗見出在家の「開村 二百年記念碑」です。1つ前のエントリーで、栗見出在家の開村が「1806年(文化3年)」であることを説明しました。周辺地域の次三男が入植して村が始まりました。200年ということは、この石碑は2006年に設置されたのでしょう。この石碑、集落の神社のすぐそばにあります。というとで、バス停が「宮前」になっていますね。村の神社は、集落の琵琶湖側の一番端にあります。この外側には、「魚のゆりかご水田」が広がっています。かつては、その水田に田舟を漕いで農作業に出かけたわけですが、戦前から営々と続けられてきた土地改良事業や、1075年から1980年までかけて行われた圃場整備等の様々な土木事業が行われてきたことによって、現在では軽トラックで農作業にでかけることかできます。私たちも、歩いて周囲の水田まで見学にいきました。

▪︎圃場整備事業がおこなわれる以前、他地域の平地の農村では、水田の用水は「田越し灌漑」で行われていました。少し高い上の水田から下の田んぼへと水が順番にまわっていくのです。しかし、栗見出在家は、愛知川の河口に開発された農村です。水田には高低差がありません。したがって、水車(みずぐるま)と呼ばれる農具等を使って、各自で水田に水を水路から取り込んでいたのです。大変な作業だったかと思います。このような水車は、栗見出在家に固有のものではありませんか。ポンプが登場するまでは、滋賀県の他の水郷地帯でも、このような「水車」が使われていました。私たちが水田にいったとき、ちょうど米の花が咲いているところでした。米にも花が咲くということに、少し驚いた学生がいました。まあ、仕方ありませんかね。

2015年度 社会調査実習(2)

▪︎公民館で「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みについてお話しを伺ったあと、「栗見出在家 魚のゆりかご水田プロジェクト協議会」の代表代行をされているFさんが、集落の中を案内してくださいました。

▪︎写真は、栗見出在家の集落内にある道路です。他地域の農村と比較して、大変道幅が広いですね。現在では、道路になっていますが、もともとここは水路だったのです。後ほど、別のエントリーで詳しく説明することとし、ここでは簡単に栗見出在家の歴史を説明しておきたいと思います。「出在家」とは、新しく開発された農村につけられる呼称です。栗見出在家は、1806年(文化3年)に誕生しました。愛知川の河口に土砂が堆積してできた三角州に、彦根藩が新田開発を行ったことにより生まれた村なのです。このように三角州につくられた村であるため、排水路や運搬のための水路(クリーク)が大変発達していました。この道路もかつては水路で、たくさんの田舟が行き交っていたのです。ちなみに、この通りに面している家々の表玄関は、反対側の通りになります。そちらは開村当時から道がありました。こちらは、家々の裏側になります。

▪︎道路沿いの家々の基礎部分をみると、石垣が確認できます。これらの石垣は、かつて水路があったころのものです。水路の両端には石垣が積まれ、その上に住宅が建てられていたのです。寺院などは一般の住宅と比較して石垣がさらに高くなっていました。栗見出在家は、愛知川の河口域に開発された農村であるとから、たいへん標高の低いところにあります。村の方たち自身「滋賀県で一番低いところにある村」と説明されます。「一番低いところにある」ため、長雨などにより琵琶湖の水位が上昇すると(南郷の洗堰ができるまで人工的に水位を調整できなかった)、しばしば村は冠水してしまいました。寺院の石垣が高いのは、そのような水害にあわないように土地をかさ上げしているためなのです。また、宅地から道路(かつての水路)にむかっては、ゆるやかな勾配になっています。水路に停泊している田舟に、荷物を楽に乗せたり降ろしたりできるようにするため、勾配がつくられのだそうです。それが現在でも残っているのです。このようなお話しを、代表代行のFさんから伺うことができました。「なるほど〜」と思うと同時に、かつて水郷地帯だった頃の風景を想像しました。

2015年度 社会調査実習(1)

▪︎8月6日・7日の両日、学生6名とティーチングアシスタンと1名と一緒に、社会調査実習の現地調査に出かけました。訪問したのは、東近江市の農村集落・栗見出在家です。栗見出在家の公民館で、「魚のゆりかご水田協議会」の関係者の皆様から、これまでの「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みや、かつての農業や圃場整備事業等に関連した様々なお話しを伺わせていただきました。

▪︎8月6日・7日の両日、学生6名とティーチングアシスタンと1名と一緒に、社会調査実習の現地調査に出かけました。訪問したのは、東近江市の農村集落・栗見出在家です。栗見出在家の公民館で、「魚のゆりかご水田協議会」の関係者の皆様から、これまでの「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みや、かつての農業や圃場整備事業等に関連した様々なお話しを伺わせていただきました。

▪︎履修している6人の学生のうち、実家が兼業農家という学生も2名いるのですが、この「社会調査実習」の授業が始まった段階では、いずれの学生たちも農業や農業政策についてほとんど知識をもちあわせていませんでした。そのため、この授業では、まずは基礎的な知識を習得するところから始まりました。そのような農業や農業政策に関する基礎的な事前学習を経て、たいへん拙いものではありますが、学生たちは、お話しを伺うための質問のリストを作成することができました。その質問リストにもとづいて、お話しを聞かせていただきました。いわゆる、半構造化されたインタビューということになります。学生たちにとっては初めてのインタビューということもあり、かなりぎこちないものでしたが、「魚のゆりかご水田協議会」の皆さんからたいへん有益なお話しを伺うことができました。

▪︎「魚のゆりかご水田」プロジェクトは、2014年には、滋賀県内の29地域、約116haの水田で実施されました。栗見出在家に限らず、「魚のゆりかご水田」プロジェクトが取り組まれている水田で生産された米は、付加価値がつきます。通常の米と比較して、高い値段で売買されます。ブランド米になるわけです。このような経済的インセンティブを組み込むことにより水田の生物多様性を維持しようとする取り組みは、この「魚のゆりかご水田」プロジェクト以外にも、兵庫県豊岡市の「コウノトリ育む農法」や、佐渡市の「朱鷺と暮らす郷づくり」などが有名です。では、この栗見出在家の皆さんも、そのような経済的インセンティブにより「魚のゆりかご水田」プロジェクトに取り組んでいるのかといえば、主要な動機付けはもっと別のところにありました。通常、「魚のゆりかご水田」プロジェクトは、集落内の農家グループや、地域の農家ネットワークによって実施されるばあいが多いわけですが、この栗見出在家では、農家・非農家に限らず、この集落にお住まいの多様な皆さんが参加されています。自治会が中心となって取り組んでいます。村づくりの活動の一環として取り組まれているのです。大変重要な点です。したがって、「魚のゆりかご水田協議会」の代表は、自治会の会長が務められています。自治会の会長は、1年交代ですから、協議会の代表も1年で交代することになります。そのため、協議会のなかには、会長を補佐する代表代行職やアドバイザーが置かれています。

▪︎栗見出在家の「魚のゆりかご水田協議会」は、現在、市内の他地区で取り組まれているグリーンツーリズムから学ぼうとされています。市内の「農家民泊」に取り組んでいる地域から講師を招き、講習会を開催したりするなどして、「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みに幅をもたせようと努力されています。私としては、このたりも大変興味深いところでした。栗見出在家の「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みは、社会的にも高く評価されています。2012年には「中日農業省特別賞」を、2014年には「しが生物多様性大賞」を受賞されています。すばらしいですね。

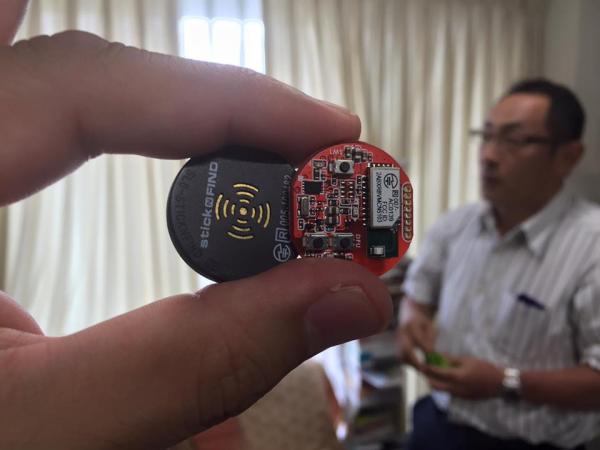

IT企業とともに「共助の地域社会」

▪︎昨日は、研究室に客人が来られました。滋賀県内のITベンチャー企業であるナスカの社長・井上昌宏さんです。井上さんからは、写真のような小さなビーコンとよばれる電波発信機を使って、超高齢社会のなかに「共助の地域社会」をあちこちに生み出していきたいというお話しを伺いました。徘徊される認知症の高齢者の方を、このビーコンを使って地域全体で見守っていきたいというお話しです。私も社長さんのお話しに大変刺激を受けて、脳みそが動き始めました。いろいろ、私も「地域社会の夢」を語らせていただきました。

▪︎こういう「夢を語りあう」段階って、とても幸せな気持ちになれます。今後も、井上さんにアドバイザーとして協力させていただくことになり、せっかくだからと、瀬田のREC(龍谷エクステンションセンター)にもお邪魔し、いろいろご相談をさせていただきました。この事業、「産官学+地域社会」連携、あるいは「産官学地連携」ということになるのでしょうか。RECの職員さんにも、適切なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

第39回「北船路野菜市」

▪︎大津の丸屋町商店街にある「大津百町館」前で、第39回「北船路野菜市」が開催されました。トマト、ミニトマト、ナス、万願寺とうがらし、伏見とうがらし、じゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃ…、そしてスイカが、協力農家から出荷されていました。スイカやトマトは、百町館の井戸の水を使って冷やしています。涼しげですね〜。

▪︎大津の丸屋町商店街にある「大津百町館」前で、第39回「北船路野菜市」が開催されました。トマト、ミニトマト、ナス、万願寺とうがらし、伏見とうがらし、じゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃ…、そしてスイカが、協力農家から出荷されていました。スイカやトマトは、百町館の井戸の水を使って冷やしています。涼しげですね〜。

▪︎この日は、野菜市の前後に別の仕事があり、ほとんど野菜市にはいることができませんでした。短い時間のあいだに、来月末に開催される第4回「北船路かかし祭」に関する文書のチェックをすませました。この「北船路かかし祭」は、研究会の2期生が、2012年から始めたものです。研究会がプロデュースした日本酒「北船路」も、「北船路」を醸造してくださっている平井商店の奥様が、第1回目の「北船路かかし祭」に参加されたことがきっかけとなっています。「琵琶湖の眺望できるこの北船路の棚田で日本酒の原料である酒米が栽培できたら」、「北船路という村の名前は、日本酒にぴったり」といった奥様の一言を農家に伝えたところ、「それじゃ、酒米を栽培してみよう!!」ということになったのです。

▪︎今年の第4回「北船路かかし祭」は、8月30日(日)です。

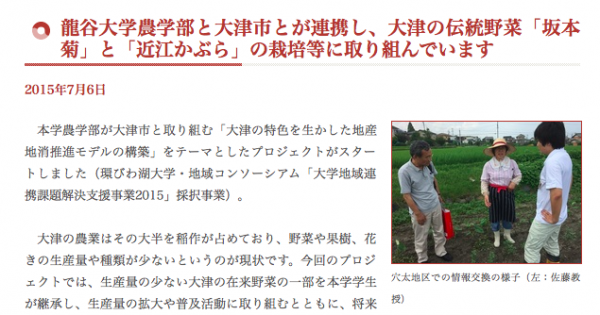

龍谷大学農学部と大津市とが連携

▪︎研究部の仕事で忙しく、最近の(社会学部以外の)他学部の動きを把握していませんでした。これは、農学部の取り組みです。以下は、龍谷大学研究部のホームページからの記事の転載です。研究部長ですが、この記事が研究部のページに掲載されているとは知りませんでした…(なんということだ)。

本学農学部が大津市と取り組む「大津の特色を生かした地産地消推進モデルの構築」をテーマとしたプロジェクトがスタートしました(環びわ湖大学・地域コンソーシアム「大学地域連携課題解決支援事業2015」採択事業)。

大津の農業はその大半を稲作が占めており、野菜や果樹、花きの生産量や種類が少ないというのが現状です。今回のプロジェクトでは、生産量の少ない大津の在来野菜の一部を本学学生が継承し、生産量の拡大や普及活動に取り組むとともに、将来的には観光施設での販売や加工品の開発までを見据えた取り組みとなることを目指しています。

具体的には、大津の伝統野菜である「坂本菊」(食用菊)と「近江かぶら」について、本学学生がこれまでの経緯や歴史的な背景、調理方法等を学ぶとともに、これらの伝統野菜を栽培することで、若い世代への食文化の継承を図ります。また、伝統野菜を用いた新しいレシピや加工品についての検討を行い、新規販路への試験的な提供などについても取り組んでいく予定です。

先日には、本学農学部資源生物科学科の佐藤 茂 教授が、大津市坂本にある穴太(あのう)地区を訪れ、「坂本菊」の生産者の方と情報交換を行い、「坂本菊」の苗を譲り受けました。生産者の方からは、「坂本菊」は栽培がとても難しく、坂本以外の地域ではうまく育たないといった話しや、一度栽培した土壌は数年休ませる必要があるといった話しをうかがいました。

譲り受けた苗は、本学瀬田キャンパス内の温室の他、各所で植え付けを行って栽培環境ごとの状況を比較するとともに、他県産の食用菊の品種も同時に植え付け、多品種間での比較も行います。

また、もう一つの伝統野菜である「近江かぶら」は、約400年の歴史を持つ古来からの白かぶで、京の伝統野菜である「聖護院かぶら」のルーツでもあるとも言われています。

現在大津市では、「近江かぶら」の特徴を示す逆ハート形の個体を選抜しながら、より本来に近い「近江かぶら」の栽培に取り組んでいます。本プロジェクトにおいても、大津市が選抜した種を植え付け、「近江かぶら」を大津市の特産品として復活させることを目指し、今後取り組んでいく予定です。

▪︎地域連携の側面でも農学部の皆さんは頑張っておられますね。う〜〜ん、社会学部は、どうした。もっとアクティプに展開していかんとあかん。

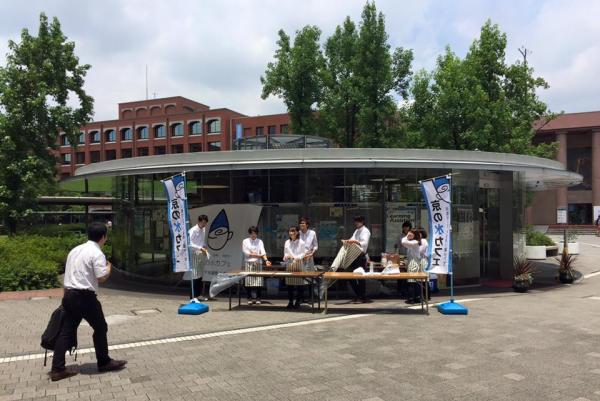

「京(みやこ)の水カフェ」

▪︎昨日は、終日深草キャンパスでした。午前中は研究部関連の会議報告、午後からは新しい体育館の起工式、そして評議会です。昼休み、午前中の会議で一緒だった農学部の古本強先生と、深草キャンバスの近くある食堂に昼食をとりにいくさい、キャンパス中央にある樹林とよばれるカフェの前で、「京の水カフェ」の幟がたっていました。経営学部の藤岡先生のゼミ生たちの活動のようです。以下は、昨年の大学のホームページに掲載された記事を転載したものです。「水カフェ」のブースの方に向かって歩いているのは、農学部の古本先生です。

龍谷大学経営学部藤岡ゼミは、京都市上下水道局と連携し、京都の水道水のおいしさとクオリティの高さ(安全・安心、低価格、環境にやさしい)をPRする「京(みやこ)の水カフェ×龍谷大学」を、下記のとおり開催します。

「京(みやこ)の水カフェ」とは、京都市上下水道局が実施する「おいしい!大好き!京(みやこ)の水キャンペーン」※の一環として開設するカフェです。2年目の今回は、本学との連携により、学生のフレッシュな感性を京都の水道水を活用したメニューや店舗内装に活かし、来店者に様々な角度から、京都の水道水のおいしさとクオリティの高さを実感していただきます。店内外の装飾、展示等についても学生が行い、当日の接客も学生が担当します。

また、上記取組に加え、メニュー考案の際は、協賛企業の小川珈琲株式会社から本格的な技術指導も受けており、京都の水道水のおいしさを、学生から積極的に発信いたします。

なお、「京(みやこ)の水カフェ×龍谷大学」は祇園祭期間中に実施する予定であり、京都市民をはじめ、その他多くの方々にも京都の水道水のおいしさを知っていただく機会に繋がればと考えております。

第37回「北船路野菜市」

▪︎水曜日から3晩続いた「呑み」で疲れ切った身体を引きずりながら、大津へ。昨日は、第37回「北船路野菜市」が開催されました。この日は、4年生は3名ですが、8名の3年生が参加してくれました。これから、「北船路米づく研究会」の活動を担っていくことになるので、気合が入っていました。4年生たちが張り切って3年生たちを的確に指導しているのをみて、心のなかでですが「素晴らしい…」と思いました。こうやって、私が何も言わなくても、上の学年から下の学年へと活動が引き継がれていく仕組みが、これから巧く動いてくれるといいんですけどね〜。

▪︎昨日の野菜市は、3月以来の開催になりました。月1回の活動、先月はお休みをいただきました。毎年、4月と9月は、野菜生産の端境期で、協力農家の皆さんに出荷していただける野菜がありません。今月5月は出荷してたいだきましたが、まだまだ種類や量も少ない状況です。それでも、ダイコン、タマネギ、キヌサヤ、ソラマメ、ホウレンソウ、タケノコ、ウマイナ等を出荷していただき、量も少ないこともあり、開店後1時間半で完売しました。昨日は天候もよく人通りが良かったことに加えて、最近、「大津百町物語」という「まちづくり会社」がシャッターの閉まった店舗に商店誘致して、街に賑わいを作ろうと努力されています。そのような効果の恩恵を私たちも受けることができたのかもしれません。

▪︎写真についても、少し説明をしておきましょう。トップの写真。写っているのは、2名の4年生以外は、すべて3年生です。後ほど、この日の就職活動を終えた4年生がスーツ姿で現れました。就職活動、卒論、そして北船路米づくり研究会の活動に取り組む先輩の姿を目にしておくことは、良いことかなと思います。はじめて野菜市の活動に参加した3年生ですが、意外にも、大きな声を出することができたので、「なかなかやるな!」と思いました。お客さんとのコミュニケーションもなかかな滑らか。良い感じでした。

▪︎下の方は、朝礼の風景です。指導農家の吹野藤代次さんから、この日出荷された野菜に関して、いろいろ指導を受けているところです。自分たちが売る「商品」の情報をしっかり頭に叩き込んでおかないと…と、指導してくださっているのです。いつも、ありがとうございます。

▪︎皆さんのおかげをもちまして、この日は、午前中で完売することができました。ということで、急遽、予定を変更して、兵庫県にいる老母の生活の介護をしにいくことにしました。

社会学演習ⅠAでの「まわしよみ新聞」

■本日2限の「社会学演習ⅠA」=3年生ゼミで、「まわしよみ新聞」を実施しました。まずは、少し前のエントリーをまずはお読みいただければと思います。

■社会学部では、社会学学科の猪瀬ゼミとコミュニティマネジメント学科の仲畑ゼミで、「まわしよみ新聞」が実施されたようですが、いよいよ私が担当する3年生のゼミでも、、本日2限、みんなでも挑戦してみました。挑戦といっても、誰でも、どこでも、簡単にできることがこの「まわしよみゼミ」の特徴です。詳しくは、ぜひ公式サイトをご覧いだたければと思います。

■本日、さっそくfacebookに記事を投稿したところ、「まわしよみ新聞」の発案者である陸奥賢さんから、さっそくコメントをいただきました。また、他の皆さんにもいろいろシェアいただきました。この「まわしよみ新聞」、多くの皆さんに注目されているのですね。ちなみに、今日は、韓国の建国大学の知人もFacebookに「いいね!」をしてくださいました。「DMZ住民アカデミー」という地域活性プロジェクトでも活用してみたいとコメントをくださいました。「まわしよみ新聞」が国境を越える日も近いかもしれません。

【追記】▪︎本文の最後に「国境を越える人も近いかも…」と書きましたが、発案者の陸奥賢さなからfacebookでお返事をいただき、すでに韓国で、またオーストリアやアメリカでも実施されているのだそうです。う〜ん、おそるべし「まわしよみ新聞」。