華中師範大学での協議と福祉施設の訪問

■湖北省・武漢市にある華中師範大学の社会学院と外語学院を訪問し、22日の午前、私たち社会学研究科が進めている「東アジアプロジェクト」に関して、三者で協議を行いました。このことについては、先日のエントリーでもお伝えしました。龍谷大学大学院社会学研究科の福祉学専攻に進学を希望する学生の日本語教育に関しては外語学院日本語学科が、社会福祉学の教育については社会学院が担当し、推薦入試制度を通して優秀な留学生を送り出しす…そのような仕組みが近い将来確実に動き始めるように、3者で努力していくことになりました。3者が相互に補い合い、そのトライアングルの相補的な関係のなかで人材養成を行っていくところが画期的なところかなと思っています。

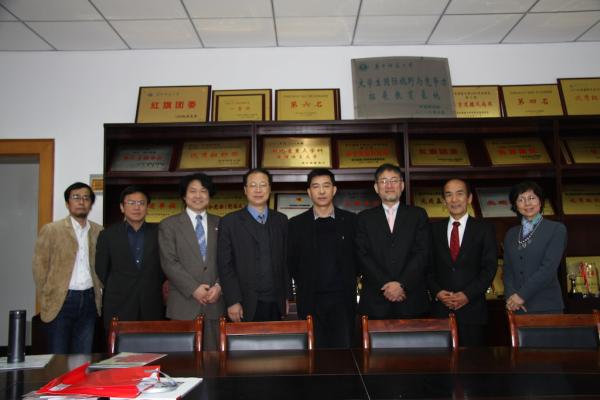

■トップの画像は、市内にある障碍者福祉施設のひとつを訪問したときのものです。この施設は、大変有名な「黄鶴楼」のすぐそばの繁華街の中にあります。近くのエリアから656人の様々な障碍をもった方たちが通われているとのこです。また、華中師範大学と武漢市政府の民政局が共同で取り組んでおり、このような施設に社会学院の学生たちが実習にやってきています。訪問した日は土曜日ということで施設はお休みでしたが、ソーシャルワーカーの皆さんから様々なお話しをうかがうことができました。写真、左から、お2人はこの施設のソーシャルワーカーの皆さん、私、今回一緒に訪中した大塩先生(社会福祉学)、原田先生(社会学)、ソーシャルワーカーの方、万先生(社会学院)。

帰国しました

■一昨日、湖北省の武漢にある華中師範大学での協議を終えて、昨日は一日かけて日本に帰国することになりました。

■武漢からは、余裕をもって13:40発の便に乗る事にしていました。しかし、華中師範大学の先生方のご判断で、早めの朝9時半にホテルを出発して武漢空港に向かうことになりました。何もなければ空港までは1時間たらずなのですが、市内の渋滞もあること、それに昼食も「きちんと」とらねばならないという判断からです。渋滞も問題なのですが、中国では食事をとても大切にされているます。きちんと昼食をとることは、とても大切なことなのです(もちろん、私たち日本からの来客に丁寧に対応されているということもありますけどね)。

■武漢市内の交通渋滞についてですが、これはかなりひどいものがあります。車の増加に、都市のインフラが追いついていないようです。市内のあちこちで道路や地下鉄等の整備をして交通渋滞を緩和しようと市政府も努力しているようですが、私には、まだその効果のほどがよくわかりませんでした。通訳をしてくれた大学院生の話しでは、「市政府は、今は陣痛のようなものだから、もう少し耐え忍んでほしい」といっているのだとか。pm2.5の問題も含めて大気汚染も深刻です。これは大きな問題です。

■交通渋滞以外にも、気になったことがあります。武漢には2泊しましたが、夕方から夜にかけて街中を走っているときに気がついたのですが、再開発されたあとに立った高層マンションには灯りがともっていないことです。つまり人が住んでいない。投資目的で購入している人が多いことを示しているように思います。不動産バブルが心配になります。現地の先生方も心配されていました。このような都市の再開発と関連しますが、中国のどこにいっても、同じような都市景観になってきています。これも長期的にみれば、大きな問題かと思っています。都市の没個性化・画一化の問題です。私のような一訪問者の眼には、直接的に見えてきませんが、この背後には経済格差の拡大等の問題も存在しているはずです。

■さて、武漢空港から日本までですが、13:40の国内便で上海浦東空港まで飛び、上海からは国際便で関西空港まで…ということになります。武漢から関西空港までの直行便はないのです。上海でスッと乗り換えができればよいのですが、そうもいかず、上海浦東空港では3時間半待ちになりました。それに加えて、機材の到着が遅れたとかで出発も30分遅れることになりました。結局、上海を19時を過ぎてから飛び立ち、関空に到着したのは22時過ぎ…ということになってしまいました。いつもは、関空から南海・特急ラピートに乗って帰宅するのですが、この日は、ちょうど最終のラピートが出てしまったあとでした。「orz…」です。南海のあとは近鉄を利用するのですが、結局、帰宅は深夜0時30分近くになってしまいました。写真は、上海浦東空港で撮ったものです。

中国出張

■19日から中国に出張しています。19・20日は浙江省寧波市の寧波大学。一昨日21日は、浙江省の寧波から湖北省の武漢へ移動。華中師範大学にあるホテルに宿泊しています。こちらでは、大学がホテルを経営しています。大学関係者だけでなく、一般の方たちも、普通にこのホテルを利用されています。ちなみに、こんなことは中国の大学では普通のことです。日本の大学も、そして龍大も、そんな感じだったらいいのに…と思ってしまいます。

■それはともかくです。きちんと仕事「東アジアプロジェクト」の話しをしておきます。昨日の午前中は、華中師範大学の社会学院そして外語学院日本語学科との共同で協議を行いました。龍谷大学・華中師範大学間だけでなく、こちらの学院間(日本の学部間)を超えた協働により、龍谷大学の社会学研究科に優秀な留学生を送り出してもらえる事業が進めていくことで合意しました。また、中国側の若手教員の短期研修受け入れ、日本人学生・院生の中国での短期研修等を実施できるように努力することになりました。これは、なかなか画期的なことなのではないかと思います。

■「東アジアプロジェクト」は、国境を超えて、日中韓の大学間の協力のもと、社会福祉の専門職・研究者を養成していくプロジェクトです。今回も、社会福祉学を専攻される先生とともに訪中しています。私は、社会学専攻なので、社会福祉に関しては素人ですが、いろいろしっかり勉強させていただきました。すでに退職された先生が中国に撒かれた種を、同僚の教員の皆さんと育ててやっと芽が出てきた感じがします。大切にこの芽を伸ばしていければとも思います。

■とりあえず元気に働いていますが、ひとつ困ったことが…。先日のエントリーで寧波の歓迎会で白酒(パイチュー)をいただきすぎた話しをしました。そのさい、今回は、私には珍しくリバースしてしまいました。内モンゴルの草原のゲルで白酒の「攻撃」を受けたとき以来…です。リバースするときには、はやく白酒を体外に排出してしまおうとして、普段使わない筋肉まで使ってしまい、脇腹というか背中に近い方が痛みます。何もしなければなんともないのですが、触れると痛い…。くしゃみをすると痛い…。強い振動を受けると痛い…。風邪をひいて酷い咳が続くと肋骨にヒビが入ることがあるらしいのですが、ひょっとすると…今回もヒビが入っているかもです。まあ、そのばあいも自然治癒にまかせるらしいのですが…。帰国したら医者にみてもらうことにします。

明日から中国

■昨晩は、先日出走した「篠山ABCマラソン」の打ち上げを行いました。一緒に走った、龍大職員の皆さん4人と「利やん」で楽しい時間を過ごしました。そのまま帰宅できれば良かったのですが、本日から中国に出張です。朝早い便で上海まで飛ぶので、関空の対岸、りんくうタウンにあるホテルで前泊しました。新快速に乗り大津から新大阪まで。新大阪からは日根野まで特急に乗り、日根野からは一駅でりんくうタウン。1時間45分ほどかかりました。寝過ごして、和歌山までいってしまうのでは…緊張していたせいか、無事に、りんくうタウンまでたどりつけました。

■本日からの出張は、大学院社会学研究科の仕事です。留学生の入試に関する協定を締結するためなのですが、今回の訪中では締結の一歩手前まで。新年度に入ってから、早々にも締結する予定です。訪問するのは、浙江省の寧波市にある寧波大学外語学院と、湖北省の武漢市にある華中師範大学社会学院と外語学院。日曜日には帰国するので、ゆっくりしている暇はありません。ただし、旧知のあちらの大学の教員の皆さんと交流してまいります。

■先月訪問した韓国の韓瑞大学、そして今回の寧波大学と華中師範大学。社会学研究科の「東アジアプロジェクト」のそれぞれの国の拠点になります。今後は、研究・教育交流の中身をさらに発展させていきます(国際化の実質化・豊富化)。この出張が終わると、少しだけ休憩させていただきます。ちょっと疲れがたまっているかな。

韓国出張2日目-韓瑞大学訪問-

■先日、韓国の韓瑞大学を訪問したさいの続きのエントリーをアップしていませんでした。肝心の「大学のお仕事」(正確には大学院のお仕事)の報告を忘れていました。申し訳ありません。以下、元は広報用の原稿です…かたいですね。

■社会学研究科では、現在、「東アジアプロジェクト」を推進しています。このブロジェクとの目的は、日本の社会福祉学の蓄積を生かしつつ、急速に少子高齢化が進む中国や韓国の大学と研究交流を深めながら、社会福祉を担う国際的な人材育成を進めることにあります。

■このことに関連して、2014年2月16日~18日まで、山邊朗子教授、長上深雪教授、そして研究科長である私の3名が韓国の韓瑞大学を訪問しました。韓瑞大学では、咸基善総長と一般協定の締結に関して協議を行いました(トップの写真)。また、金泰燾史教授(国際部長)、人文社会学部老人福祉学科の教員の皆さんとも、韓瑞大学人文社会学部から本学社会学研究科への留学に関して協議を行いました。今後は、すみやかに大学間の一般協定を締結し、人文社会学部の卒業生を本学社会学研究科に留学生として受け入れるための、推薦入学制度に関する協定を締結することで合意しました。

■韓瑞大学は、1992年に創設された新しい大学ですが、人文社会学部、理学部、工学部、航空学部、芸術学部、健康科学部の6学部がある他、修士課程27コース、博士課程10コース、4つの専門職大学院を有する総合大学です。「東アジアプロジェクト」を通じて、すでに3名の卒業生が本学社会学研究科に進学し、そのうち1名は、今年度末に博士号の学位が授与されることが決定しています。そのようなこともあり、韓瑞大学は、今後「東アジアプロジェクト」の韓国における一拠点となることが期待されています。

■韓瑞大学は、1992年に創設された新しい大学ですが、人文社会学部、理学部、工学部、航空学部、芸術学部、健康科学部の6学部がある他、修士課程27コース、博士課程10コース、4つの専門職大学院を有する総合大学です。「東アジアプロジェクト」を通じて、すでに3名の卒業生が本学社会学研究科に進学し、そのうち1名は、今年度末に博士号の学位が授与されることが決定しています。そのようなこともあり、韓瑞大学は、今後「東アジアプロジェクト」の韓国における一拠点となることが期待されています。

■協議後は、韓瑞大学のご好意により、ソンナム保育園(日本の児童養護施設にあたる)、韓瑞大学付属韓瑞老人療養園(老人ホーム)、そして瑞東(ソドン)小学校障害児学級を視察することができました。それぞれの施設では、山邊教授と長上教授を中心に、韓国の福祉現場における課題等についてのヒアリングが行われました。今回の訪韓では、「東アジアプロジェクト」のみならず、龍谷大学が第5次長期計画に掲げる「教育の国際化の推進」に向けても、大変有意義な交流がなされました。下の方の写真家。右はソンナム保育園、下左は韓瑞大学付属韓瑞老人療養園、下右は瑞東(ソドン)小学校障害児学級です。

【追記】■関連エントリー

韓国出張

韓国出張1日目-ソウルに到着-

韓国出張3日目-瑞山市の市場-

韓国出張3日目-瑞山市の市場-

■韓国出張3日目です。2日目の写真がまだ一緒に訪韓した先生からいただけていないため、先行して3日目です。とはいえ、ごく簡単に2日目の報告も。韓瑞大学を訪問し、咸基善総長と協議を行いました。人文社会学部の国際交流担当と社会福祉学を担当されている3人の先生方も同席されました。一般協定を締結し、多くの学生および教員の交流が実現できるように努力していくことを確認させていただきました。総長からは、「いつか、龍谷大学に、うちの大学のジェット機で訪問しますよ」というお言葉をいただきました。韓瑞大学には航空学部があり、飛行場や大学のジェット機を所有されています。少し調べてみると、この自家用機で日本の大学を実際に訪問されているのです。驚きました! 最初は、冗談かと思っていましたが…(^^;;。

■上の写真は、3日目、午前中に韓瑞大学付属韓瑞老人療養園(老人ホーム)と瑞東(ソドン)小学校の障害児学級を見学・ヒアリングをしたあと、昼食をとるために立ち寄った街中の市場です。関心のある水産物を中心に写真を撮っていますが、様々な食料品が売られていました。アジアの市場は楽しいですね!!

■写真【3段目の右】、食堂の店頭です。トッポギと呼ばれる細長い餅を甘辛く痛めたものや、おでんが売られていました。写真【4段目の左】、パンケーキのようなものはホットクです。もち米粉で作った生地で、黒砂糖とシナモンの餡を包み、パンケーキのように平たく焼いたものです。これは、なかなか美味しかったですね〜。右側の串にさしてあるもの、これはオデンです。帯状になった魚の練りものを串にさしてあるのかな。これ以外にも、豚の内蔵をつかった腸詰めなんかもいただきました。大満足です。写真【4段目の右】、塩辛屋さんで、お2人の先生はイカや牡蠣のトウガラシにあえた塩辛のような食べ物をご購入。名前は聞き忘れました…。皆さん、大満足です。

韓国出張1日目-ソウルに到着-

■昨日、韓国の出張から帰国しました。前回のエントリーにも書きましたが、韓国の韓瑞大学と一般協定を締結するにあたり、事前協議を行うことが今回の出張の目的でした。後日、別のエントリーで報告しようと思いますが、2日目には、韓瑞大学の咸基善・総長との協議も無事終えることができました。今回のエントリーは、韓国に到着した1日目のものです。ソウルの中心市街地には昼過ぎに到着。さっそく街中に昼食に出て散策をしました。

■トップの写真は、ソウル市役所前の広場で撮ったものです。社会福祉学を専攻するO先生やY先生(今回の訪韓の主役)と、私たちにアテンドしてくれた社会学研究科に在籍する韓国からの留学生お2人です。お2人とも韓瑞大学の出身者です。韓瑞大学は、ソウルから高速道路で約2時間程はなれた忠清南道瑞山市にあります。お2人も瑞山市にお住まいですが、今日は、私たちをソウルまで出迎えにきてくれました(ありがとう!!)

■左の写真は、ソウル市役所です。古い建物の後ろに、近代的なガラス張りの建物が確認できます。前の古い方は、日本統治時代に建設された旧・市役所庁舎です(1926年に京城府庁舎として建てられました)。現在は、「ソウル図書館」として利用されています。背景の巨大な建物が、現在のソウル市役所です。他の皆さんと一緒に団体行動でしたから、この2つの建物のなかには入ることができませんでした(ちょっと残念…)。

■写真の右側は、街中を流れる清渓川(チョンゲチョン)です。wikipediaからの説明を引用します。

李氏朝鮮初期以来、周辺住民の生活排水が流入する下水道代わりの川として利用されており、浚渫・護岸工事が、たびたび行われている。1950年代から1960年代の韓国の経済成長・都市開発に伴いさらに水質汚濁が悪化し、また川岸に朝鮮戦争の避難民などがスラムを形成していた。このためソウル市当局は清渓川を暗渠化し住民を強制移住させるとともに、暗渠の上を通る清渓高架道路を1971年に完成させた。

その後、2000年代に入り市民の署名などにより清渓川復元の世論が高まったことを受け、2003年7月から2005年9月にかけ老朽化が問題となっていた清渓高架道路の撤去と同時に河川の復元工事が行われた(全長約5.8km)。河川の清掃・地下鉄駅舎等から出る地下水を放流するなどの水質浄化対策や親水施設の整備を行った結果、市民の憩いの場となった。

交通事情を考慮して周りの主要道路などの拡張整備を行ったため、清渓高架道路を撤去した後でも交通問題は生じていない。

■この清渓川の再生事業に関しては、表面的な評価はできても、なたなか難しいものがありそうです。ここでは、これ以上、触れることはできませんが、国際的にも高い評価がある一方で、環境、歴史、政治、財政…様々な観点から、じつにいろんな批判が行われているようです。

清渓川(チョンゲチョン)復元事業

清渓川のすがすがしい流れに潜む影

■さて、この清渓川のまわりの地域ですが、東大門のあたりでは繊維街になっています。平和市場と呼ばれています。そこにかかる橋に、全泰壱(チョン・テイル)の像がおかれています。全泰壱は、韓国の労働運動家です。軍事独裁下の時代、この繊維街では、多くの労働者が劣悪な労働環境で働かされ続けていました。大邱の貧しい家庭に生まれた17歳の少年であった全泰壱も、ある縫製工場に就職し働くことになるのですが、労働運動に懸命に取り組み、会社から解雇され警察にも弾圧されます。そして、1970年11月13日に、抗議の焼身自殺を行うのです。それから、35年後の2005年、復元工事がおこなわれた清渓川にかかる橋に像が置かれ、9月30日は除幕式が行われました。また、この像がおかれた全泰壱通りの竣工式、11月12日に行われました。その場所には、市民のメッセージが書かれた銅板が橋に埋め込まれています。

全泰壱

「われわれは機械ではない」全泰壱(チョン・テイル)の叫び

■「清渓川」と「全泰壱」、いっけん関係がないようですが、両者からは、韓国そしてソウルの近現代史のなかに埋め込まれた積み重なった社会の「記憶」の地層が見え隠れしてきます。以前、「負の遺産」や「記憶」の問題に取り組んだことがあります。ソウルという都市の再開発とこのような負の記憶の問題の関係からは、研究の観点からもおおいに展開の可能性があるように思います。時間的・精神的に余裕があれば、もっといろいろ調べてみたいなあと思いますが…どうだろう。

■さて、ソウルの街を散策するまえに、辛い辛い韓国料理をいただきました。イイダコの辛炒め…って感じの料理です。留学生のお1人が、手慣れた感じでお皿に料理をとってくれました。これ以外にも料理を注文しましたが、この辛い料理以外の記憶があまりありません。それほど、辛かった…のです。韓国の一般的な感覚からしても、辛い料理だそうです。大変個人的な体質なのですが、辛いものを食べると、頭から(特に、毛髪の薄いところから)汗がドッと吹き出します。美味しいのですが、頭はまるでランニングをしてきたかのように汗でぬれてしまいました。

【追記】■いろいろ調べている過程で、あとで読んでみたい文献も偶然発見しました。備忘録として…。

韓国におけるタルトンネの価値転換と観光資源化 ― ダークツーリズム「第三の波」―

韓国出張

■現在、韓国に出張しています。出張の目的は、韓国の韓瑞大学と一般協定を締結するための事前協議をすることです。龍大大学院社会学研究科で取り組んでいる「東アジアプロジェクト」の一環でもあります。

■現在、韓国に出張しています。出張の目的は、韓国の韓瑞大学と一般協定を締結するための事前協議をすることです。龍大大学院社会学研究科で取り組んでいる「東アジアプロジェクト」の一環でもあります。

■東アジアは各国の共通性として、急激な経済成長のもとで、少子高齢化、格差と貧困、等の社会福祉問題に直面し、社会福祉専門職への期待が高まっています。このプロジェクトは、本学社会学研究科の教育・研究の蓄積をもとに、日本、韓国、中国における若手研究者養成をはかっていくことを目指しています。今回は、社会福祉学の先生方お2人、Y先生、そしてO先生と訪韓します。

■今日は、ソウルで「東アジアプロジェクト」の学外委員をしていただいている韓国の大学のR先生とプロジェクトの今後の進捗に関して協議を行いました。「東アジアプロジェクト」では、毎年、夏期休暇中、社会福祉学を専攻する韓国の学生や院生の皆さんに、日本の社会福祉の現状を学んでいただくための研修を実施しています。海外の大学との共同事業は、担当の教員がかわるとうまく進まなくなることも多いのですが、その点に関して、私たちの「東アジアプロジェクト」は、きちんと継続性を担保していることをR先生には評価していただきました。

■トップの写真は、リムジンバスから見えたソウルの中心市街地にある南大門です。

Korea AG-BMP Forum The 4th International Conferenceでの報告(2)

■国際会議という「お仕事」のことは前回のエントリーで報告しました。それ以外の「お楽しみ」についても少し報告しておきます。今回の国際会議のあった全州市は、古い歴史をもつ街です。街の一画には、歴史的景観を保全している地域があり、私たちの宿舎は、そのなかにある「学忍堂」という文化施設のなかにありました。この「学忍堂」は、「日本統治時代に建てられた独特の建築様式をもった邸宅で、画家、音楽家、書家など文化人の交流の場として、戦後は政府要人の宿泊所や迎賓館としても使われた」施設です。「最近修復され、100年ぶりに一般公開されるように」なりました。一部が宿泊できるようにもなっています(解説)。今回の国際会議では、金才賢先生(建国大学環境科学科教授)に大変お世話になりましたが、外国からきたゲストへの金先生のご配慮から、このような素敵な施設を宿泊先として予約してくださったのでした。金先生をはじめ、国際シンポジウム事務局スタッフの皆さんには、心から感謝いたします。

■国際会議という「お仕事」のことは前回のエントリーで報告しました。それ以外の「お楽しみ」についても少し報告しておきます。今回の国際会議のあった全州市は、古い歴史をもつ街です。街の一画には、歴史的景観を保全している地域があり、私たちの宿舎は、そのなかにある「学忍堂」という文化施設のなかにありました。この「学忍堂」は、「日本統治時代に建てられた独特の建築様式をもった邸宅で、画家、音楽家、書家など文化人の交流の場として、戦後は政府要人の宿泊所や迎賓館としても使われた」施設です。「最近修復され、100年ぶりに一般公開されるように」なりました。一部が宿泊できるようにもなっています(解説)。今回の国際会議では、金才賢先生(建国大学環境科学科教授)に大変お世話になりましたが、外国からきたゲストへの金先生のご配慮から、このような素敵な施設を宿泊先として予約してくださったのでした。金先生をはじめ、国際シンポジウム事務局スタッフの皆さんには、心から感謝いたします。

■全州に滞在中は、美味しくかつ上品な韓国式の料理をたくさんいただきました。韓国の料理は、野菜もふんだんに使ってあり、大変健康的ですね〜。そのような韓国の料理のなかでも、日本人にも良く知っている料理を紹介をしておきましょう。ビビンバ(ピビンパップ)です。全州はビビンバの本場です(左の写真)。どうですか、ものすごく豪華でしょう。これを、かき混ぜていただきます。ビビンバの「ビビン」とは、「ピビンダ」=かき混ぜるという動詞からきています。残りの「バ」ですが、あえてカタカナでよりハングルの発音に近く書けば「パップ」ということになります。日本人には、子音が聞こえにくいので「バ」に聞こえるのですね。で、この「パップ」はご飯という意味。ですから、「かき混ぜご飯」という意味になります。説明すれば、な〜んだ…ということになりますが。

■全州に滞在中は、美味しくかつ上品な韓国式の料理をたくさんいただきました。韓国の料理は、野菜もふんだんに使ってあり、大変健康的ですね〜。そのような韓国の料理のなかでも、日本人にも良く知っている料理を紹介をしておきましょう。ビビンバ(ピビンパップ)です。全州はビビンバの本場です(左の写真)。どうですか、ものすごく豪華でしょう。これを、かき混ぜていただきます。ビビンバの「ビビン」とは、「ピビンダ」=かき混ぜるという動詞からきています。残りの「バ」ですが、あえてカタカナでよりハングルの発音に近く書けば「パップ」ということになります。日本人には、子音が聞こえにくいので「バ」に聞こえるのですね。で、この「パップ」はご飯という意味。ですから、「かき混ぜご飯」という意味になります。説明すれば、な〜んだ…ということになりますが。

■写真右は、何かわかりますか。何やら虫の幼虫のように見えますが…。これは、海の生物であるエイです。日本でも、エイ鰭を干物にしたものを酒の肴にして食べますが、これは生です。しかも、発酵しています。発酵すると、エイは独特の匂いを出すようになります。アンモニアの匂いです。口のなかに入れて噛むと、鼻にアンモニア臭が抜け、飲み込むときには肺のなかにアンモニア臭が入り込んできます。これは強烈です。しかし、慣れてくると病み付きになるのだそうです。残念ながら、今回、病み付きの境地にまでは達することができませんでした。次回チャレンジですね。通常は、キムチと蒸した豚バラ肉とを一緒していただくのだそうです。そうすると、ずいぶんアンモニア臭も緩和されます。

■写真右は、何かわかりますか。何やら虫の幼虫のように見えますが…。これは、海の生物であるエイです。日本でも、エイ鰭を干物にしたものを酒の肴にして食べますが、これは生です。しかも、発酵しています。発酵すると、エイは独特の匂いを出すようになります。アンモニアの匂いです。口のなかに入れて噛むと、鼻にアンモニア臭が抜け、飲み込むときには肺のなかにアンモニア臭が入り込んできます。これは強烈です。しかし、慣れてくると病み付きになるのだそうです。残念ながら、今回、病み付きの境地にまでは達することができませんでした。次回チャレンジですね。通常は、キムチと蒸した豚バラ肉とを一緒していただくのだそうです。そうすると、ずいぶんアンモニア臭も緩和されます。

■国際会議の事務局では、私たち海外からのゲストのために、夕食のあと韓国文化に触れる機会も作ってくださいました。パンソリです。パンソリとは、伝統的民俗芸能であり、2003年11月7日、ユネスコ第2次「人類口伝および無形遺産傑作」に選定されています。私には詳しいことを説明できません。ぜひ、韓国の文化財庁の説明をご覧になってみてください。動画は、お許しを得て私がiPhoneで撮ったものです。ハスキーな歌声に深い情念が込められているような独特の歌い方。民衆の歓喜や鬱憤、悲哀を反映してているといわれますが、よく理解できます。

○パンソリ(韓国文化財庁)

■全州での国際会議は、27日の夕方に終了。さきほどのビビンバをいただあいたあと、高速道路を使い、ソウルまで車で移動しました。今回の国際会議には、海外からのゲストとしてアイルランドの Cathal BUCKLEY さんと、アメリカの Conrad D HEATWOLE さんが招待されていました。日本からは、宗村広昭さん(島根大学農学部)と私が招待されました。ということで、27日の晩に宿泊するホテルも一緒でした。せっかくだからということで、ソウルの街にビールを呑みにでかけました。ソウルのビアバーで夜22時頃から夜中の2時頃まで、ビールを呑みながら楽しい時間を過ごすことができました。私は英語が得意でないのですが、アメリカに留学していた宗村さんはユーモアたっぷりに英語を話されます。宗村さんのおかげで、ずいぶん酒盛りの場が盛り上がりました。すでに国際会議での報告をすませたこともあり、調子にのって500mlのビールを5杯ものんでしまいました。

■全州での国際会議は、27日の夕方に終了。さきほどのビビンバをいただあいたあと、高速道路を使い、ソウルまで車で移動しました。今回の国際会議には、海外からのゲストとしてアイルランドの Cathal BUCKLEY さんと、アメリカの Conrad D HEATWOLE さんが招待されていました。日本からは、宗村広昭さん(島根大学農学部)と私が招待されました。ということで、27日の晩に宿泊するホテルも一緒でした。せっかくだからということで、ソウルの街にビールを呑みにでかけました。ソウルのビアバーで夜22時頃から夜中の2時頃まで、ビールを呑みながら楽しい時間を過ごすことができました。私は英語が得意でないのですが、アメリカに留学していた宗村さんはユーモアたっぷりに英語を話されます。宗村さんのおかげで、ずいぶん酒盛りの場が盛り上がりました。すでに国際会議での報告をすませたこともあり、調子にのって500mlのビールを5杯ものんでしまいました。

■翌日28日は帰国の日です。余裕をもって夕方17時前の便にしていたので、朝、ソウルの街を走ることにしました。じつは、全州でも朝早く起きて街のなかを走りました。距離としては、8km程だと思いますが、川沿いの朝市の賑わいや、街の様子を眺めながら走るって、なかかな楽しいものです。市民ランナーの皆さんは、海外に行かれたさいに、よく観光と練習をかねて街の中を走られますが、私も真似てみたというわけです。ソウルの街では、ソウルのまんなかを流れる漢江沿いの道を、ランニングやサインクリングを楽しむ多くの市民の皆さんと一緒に走りました。ソウルでは、1時間半ほど。おそらく15km程走ったと思います。あいにくの曇り空ではありましたが、じつに気持ち良かった。少し二日酔気味ではありましたが、体調もランニングで回復しました。

■ランニングが終了したあとは、昼食です。ホテルの近くにある、街の食堂のなかから良さげな店を探すことにしました。一軒のキムチチゲのお店をみつけました。お店の中は、満席。次から次へとお客さんがやってきます。メニューもキムチチゲの定食とキムチラーメンの2種類です。これは、わかりやすい。おそらく界隈では評判のお店なのだと思います。ということで、私も店のなかに。店員さんに言われるままに席につくと、すぐに写真のようなキムチチゲの定食が出てきました。こちらのキムチチゲ、すべて乾麺が入ります(いわゆるブテチゲ=部隊チゲの影響か?)。いや〜、これも美味しくいただきました。ただし問題は、滝のような汗が出てくること。そんな人は、この店のなかではもちろん私だけでした。

■今回の韓国出張、3泊4日と短いものでしたが、良い経験になりました。また、日本不在中は、同僚の先生方に「大津エンパワネット」等でサポートをいただくことができました。おかげさまで、無事に、報告を終えて帰国することができました。ありがとうございました。

Korea AG-BMP Forum The 4th International Conferenceでの報告(1)

■先月末、9月27日に、韓国の全州市で開催された「Korea AG-BMP Forum The 4th International Conference」に参加し、第1セッション「流域管理のパラダイムシフト」においてキーノートスピーチを行いました。今回は、総合地球環境学研究所で取り組んだプロジェクトの成果(『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』京都大学学術出版会)をもとに、琵琶湖の農業濁水問題を事例とした「階層化された流域管理」についてお話しをさせていただきました。私がなぜ、この国際会議に呼ばれたのか。遠回りになりますが、以下で説明させてください。

■全州市に隣接するセマングムには広大な干潟がひろがっていました。錦江と東津江という2つの大きな河川の河口一帯に広がる広大な干潟です。様々な環境団体の反対、漁民の反対がありましたが、韓国政府は、1991年から大規模な干拓事業を開始ししました。そして、2006年に防潮堤が完成し、現在は陸化が進んでいるのです。

■当初、ここから生まれる新しい土地は農業用地だったのですが、現在の韓国社会はそのような農地を必要としなくなっています。ちょうど、戦後の滋賀県で、食料増産のために、琵琶湖の周囲の内湖が干拓されていったのと似ています。干拓事業が終了したときは、すでに米があまり減反政策が始まったからです。現在、このセマングムの干拓地では、農地のかわりに、工業団地の建設やリゾート観光地を建設することが計画されています。ところが、ある問題が危惧されています。後背地域から流入する農業関連の排水が、陸化された干拓地とともに生み出される人工湖の水質を悪化させるというのです。

■大きな2つの河川から干潟に流入する河川水には、自然由来に加えて農業排水も含まれていたと考えられます。そこには広大な干潟に生息する多様な生物の生存にとって必要な栄養が含まれていたのではないかと思います。2つの河川と海が育む豊かな干潟が広がっていたのです。しかし、干拓により干潟が消滅し、生物もいなくなってしまうと、こんどはその栄養塩が水質を悪化させると問題視されるようになってきたのです。もちろん、かつての農業(稲作、畑作、畜産)とは異なり、農業の近代化ととも環境に負荷を与える農業(土地改良、化学肥料、畜産廃棄物…)に変化していることも無視できませんが、日本の諫早湾干拓事業などと同様の環境破壊を招くものだと非難されているのです(この干拓事業に対しては工事差止請求を行われましたが、韓国の最高裁では退けられています)。

■Korea AG-BMP Forumでは、韓国の様々な大学の研究者、韓国の関係省庁や関係機関が参加し、このようなセマングムが抱える問題に取り組んでいます。もちろん、この干拓事業の「そもそも論」的な根本のところで、大きな矛盾を抱えていることは間違いありません。しかし、すでに防潮堤が完成してしまった状況において、「現実問題」としてどうすれば水質悪化を防ぐことができるのか。その点について、たくさんの農業土木や工学の研究者、そして農業政策の研究者が、様々な研究や事業に取り組んでおられるのです。皆さんの報告を聞かせていただきましたが、それらの学問分野からのアプローチは、どちらかといえば、トップダウン的なものになります。農家による農業排水の負荷を低減させる技術を開発する、環境負荷削減に農家の営農を誘導していく…そのようなアプローチです。しかし、そのようなアプローチでは、限界があります。農家自身が、流域管理のステークホルダーとして参加・参画するなかで、自分たちのコミュニティの「幸せ」と流域の環境改善とを両立させていく必要があるのです。

■今回のKorea AG-BMP Forumのタイトルは、「Local community development through agricultural NPS pollution control」です。非点源(農地のような広がりをもち、特定の点に還元できない汚濁減)汚染のコントロールを通した地域農業コミュニティの発展なのです。水質改善をすること、そのものが目的ではなく、水質改善を通して農村を発展させていこう、それも内発的な発展を支援していこうというのが、今回のフォーラムの目的となっているのです。私が参加したのは第1セッション「流域管理のパラダイムシフト」ですが、このパラダイムシフトとは、従来のトップダウン的な流域管理のアプローチを大きく転換し、もっとボトムアップのアプローチを展開していく必要があるとの問題意識にもとづいています。このような問題意識が存在したからこそ、日本やアイルランド、そしてアメリカからゲストスピーカーが招かれたのです。(続きます)

【上段左】「階層化された流域管理」について報告する私です。【上段右】フォーラム開催前の記念写真。

【下団左】フォーラム終了後には、韓国MBCテレビの取材を受けました。夕方のニュースで放映されました。【下団右】フォーラムの前日には、セマングム地域を視察しました。視察のさいに、地元ローカルテレビ局の取材を受けました。