針江のカバタ(4)-「2016社会学入門演習」-

■「針江 生水郷委員会」の皆様に、集落内の「カバタ」をガイドしていただいているとき、川に少しだけ濁り水が流れてきました。そのとき、ガイドをしてくださっていたMさんが「誰か川で遊んでいるのかな」と微笑みながらつぶやかれました。しばらく歩くと、川のなかで子どもたちが遊んでいました。もっと暑くなると、発泡スチロールの筏にのった子どもたちが川下りを楽しむのだそうです。素敵ですね。自分の住んでいる近くの川で遊ぶことができるなんて。川で楽しく遊ぶ子どもたちのことを「川ガキ」と呼ぶ人たちがいます。「川ガキ」は、身近な環境と地域の暮らしとの関係を考えるうえで大切な指標になるという意見を聞いたことがあります。このように川で集落の子どもたちが遊ぶことができるのも、地域でこの川を大切に保全されているからです。

■「針江 生水郷委員会」の皆様に、集落内の「カバタ」をガイドしていただいているとき、川に少しだけ濁り水が流れてきました。そのとき、ガイドをしてくださっていたMさんが「誰か川で遊んでいるのかな」と微笑みながらつぶやかれました。しばらく歩くと、川のなかで子どもたちが遊んでいました。もっと暑くなると、発泡スチロールの筏にのった子どもたちが川下りを楽しむのだそうです。素敵ですね。自分の住んでいる近くの川で遊ぶことができるなんて。川で楽しく遊ぶ子どもたちのことを「川ガキ」と呼ぶ人たちがいます。「川ガキ」は、身近な環境と地域の暮らしとの関係を考えるうえで大切な指標になるという意見を聞いたことがあります。このように川で集落の子どもたちが遊ぶことができるのも、地域でこの川を大切に保全されているからです。

■川には、梅花藻(ばいかも)が生えています。針江の集落内を流れる川は豊富な湧水を含んでおり、年間をとおして水温が一定で、梅花藻の生育に適しているのだそうです。とても可憐な小さな花を水中で咲かせます。今回は、全面的に開花しているというわけにはいきませんでしたが、一部で梅花藻の花を確認することができました。もっとも、「川ガキ」の楽しげな声が響き、梅花藻が茂る川を維持するためには、地域の保全の働きかけが不可欠です。この集落内の川には、かつてたくさんの田船が行きかっていました。その頃は、このような水草は肥料として利用されていました。しかし、化学肥料が普及してからは、水草を利用することはなくなりました。しかし、現在でも、針江では、年に4回川の「藻取り」作業をされています。刈り取った藻=水草は下流に流れていきますが、下流で重機を使って川から引き上げて処理されます。

■川に関して、このようなお話しも伺いました。多くの地域では、治水の観点から、川は三面コンクリート張りになりました。集中豪雨の後の水を早く下流に流して洪水を防ぐためです。ところが、こちらの針江のばあいは、三面コンクリートにはなっていません。川底は、昔のままの自然の状態で維持されています。川底からも湧水がでているからです。もし、川底もコンクリートで固めてしまうと、湧水の出口がなくなります。川の周辺の土地は、地盤が軟らかくなり、生活や生業に支障をきたすことになります。たまたま河川改修の行政担当者の方が、この地域の事情をよく知っている方で、三面ではなく二面にする方針にされたのだそうです。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

針江のカバタ(3)-「2016社会学入門演習」-

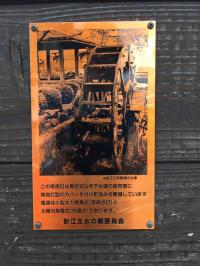

■「針江 生水の郷委員会」の事務所は、針江の公民館の横にあります。そして公民館の横には、この写真のような公園があります。かつて、針江の集落の中を流れる川には、農作業のため使用する田舟がたくさん行き来していました。秋になると収穫した米の臼擦りをする作業が必要になります。農家の皆さんは、この公園の場所まで、籾を田船でここまで運んでこられました。この公園は、臼擦り作業をする場所だったのだそうです。臼擦りは、水車の力を利用して行われていました。現在も、公園の横には水車が動いているわけですが、もう臼擦りをしているわけではありません。この水車は発電をしています。自転車のライトをつけるダイナモのような小さな発電機が付いており、その電力で公園内にある常夜灯を灯しているのです。それでは何のための常夜灯なのか。実は、真空式公共下水道の吸気管にかぶせるカモフラージュなのです。

■「針江 生水の郷委員会」の事務所は、針江の公民館の横にあります。そして公民館の横には、この写真のような公園があります。かつて、針江の集落の中を流れる川には、農作業のため使用する田舟がたくさん行き来していました。秋になると収穫した米の臼擦りをする作業が必要になります。農家の皆さんは、この公園の場所まで、籾を田船でここまで運んでこられました。この公園は、臼擦り作業をする場所だったのだそうです。臼擦りは、水車の力を利用して行われていました。現在も、公園の横には水車が動いているわけですが、もう臼擦りをしているわけではありません。この水車は発電をしています。自転車のライトをつけるダイナモのような小さな発電機が付いており、その電力で公園内にある常夜灯を灯しているのです。それでは何のための常夜灯なのか。実は、真空式公共下水道の吸気管にかぶせるカモフラージュなのです。

■針江は、前のエントリーでも説明したように湧水が豊富です。下水道管を敷設しようとして道を掘るとすぐに地下水が湧いてきて、深いところに下水管を通すことができません。しかし、深いところに下水管を通さないと、下水は流れてくれません。そこで、こちの針江では真空式の公共下水道になっているのです。深く下水道を敷設して自然流下させていくことができないので、ポンプで下水管の中を真空にして下水を吸い込んでいくのです。吸い込んでいくためには、下水管に空気が入ってこなければなりません。そこで、針江の集落のなかには、右の写真のようなパイプ状の吸気管があちこちに出ています。ただし、こういった吸気菅は「針江 生水の郷委員会」の皆さんからすれば、「無粋」、つまり集落の景観に似つかわしくないということになります。そこでガイド料を積み立てて、このような常夜灯のスタイルをしたカバーを製作してかぶせておられるのです。そのような意味で、観光を柱とするコミュニティビジネスといった側面をもっているのかもしれません。もっとも、この点については、知り合いの若い研究者がたしか論文を書いておられました。また、別の機会にご紹介できればと思います。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

針江のカバタ(2)-「2016社会学入門演習」-

■針江のお宅の「カバタ」であれば、どこでも拝見できるわけではありません。このような集落外の見学者に誰しもが好意的であるわけではありません。自分の敷地にぞろぞろ人がやってきて、家の中を覗いていく…ご自身が「見られる」側になったことを想像してみるとすぐにわかると思いますが、気持ちの良いものではありません。それにもかかわらず、針江に関心を持つ外部の人たちに、自分たちの守ってきた「カバタ」を見てもらってもかまわない…とお考えのお宅の協力を得て、この「針江 生水の郷委員会」の皆さんはガイドの活動をされています。この辺り、微妙な部分があります。一つ前のエントリーにも書きましたが、突然、「外の眼」から評価されるようになってしまったことと、「外の眼」に自分たちの生活が晒されることになってしまったことの両方の間に、様々な考え方があることが推測されます。「カバタ」のガイド活動は、この両方の考え方に配慮した上で、微妙なバランスに成り立っていることのようにも思います。どちらかに決定するのではなく、様々な意見があることを前提に成り立っているところが大切だと思うのです。

■針江のお宅の「カバタ」であれば、どこでも拝見できるわけではありません。このような集落外の見学者に誰しもが好意的であるわけではありません。自分の敷地にぞろぞろ人がやってきて、家の中を覗いていく…ご自身が「見られる」側になったことを想像してみるとすぐにわかると思いますが、気持ちの良いものではありません。それにもかかわらず、針江に関心を持つ外部の人たちに、自分たちの守ってきた「カバタ」を見てもらってもかまわない…とお考えのお宅の協力を得て、この「針江 生水の郷委員会」の皆さんはガイドの活動をされています。この辺り、微妙な部分があります。一つ前のエントリーにも書きましたが、突然、「外の眼」から評価されるようになってしまったことと、「外の眼」に自分たちの生活が晒されることになってしまったことの両方の間に、様々な考え方があることが推測されます。「カバタ」のガイド活動は、この両方の考え方に配慮した上で、微妙なバランスに成り立っていることのようにも思います。どちらかに決定するのではなく、様々な意見があることを前提に成り立っているところが大切だと思うのです。

■写真は、ガイドをしてくださったMさんのお宅の「カバタ」です。「カバタ」には、屋敷の一部、あるいは屋敷と繋がっている「ウチカバタ(内川端)」と、屋敷地内あっても屋敷とは離れている「ソトカバタ(外川端)」の2つがあります。こちらのMさんのお宅のばあいは、「ソトカバタ」になります。大変綺麗にお使いですね。この「カバタ」の雰囲気からは、今も現役でお使いであるとが伝わってきます。「元池」から湧き出てきた水は、ポンプで屋敷内にも送られて生活に利用されているようです。もちろん、上水道はどのお宅でも使われています。どうして、水道があるに、わざわざ湧き水を使っておられるのでしょうか。大きな理由は、経済的な理由です。水道水を利用するとお金がかかりますが、湧き水はお金がかかりません。では、針江の人びとが「カバタ」を残されているのは、そういった経済的理由からだけなのでしょうか。そうではありません。副次的ではありますが、維持管理の手間をかけてでもこの「カバタ」の中にある「価値」、暮らしの中で初めて実感できるような「価値」を、大切に維持していきたいと考えておられるのです。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」、この「カバタ」を守っているわけではないのです。

■「端池」では、コイが泳いでいます。もともと、この「端池」で飼育している鯉は、食用に使われるものでした。何かのお祝いの時に、外からお客さんがやってきた時に、この「端池」の鯉が調理されるわけです。もっとも、最近は、食用だけでなく、観賞用に鯉を飼っておられお宅も多数あるようです。こちらのFさんのお宅のばあいも、緋鯉ですから観賞用になりますね。しかし、ここは今でも現役の施設なのです。そしてこれも大切なことだと思うのですが、あえて「カバタ」のある生活を楽しまれているのです。この「楽しみ」という視点、とても大切なことだと思います。

■こちらの「カバタ」は、もう一人のガイドであるFさんのお宅の「ソトカバタ」です。Fさんのお宅の「ソトカバタ」とは、少し水の色が違います。少しだけ青みがかっています。色だけでなく、味も違います。「カバタ」の湧き水は地下水脈からのものですが、どの地下水脈かによって水の成分が違っているのです。とても微妙ですよね。こちらのお宅の「壺池」には、レタスとビールが冷やされていました。私たちが見学することから、イメージが湧きやすいように演出してくださったものかと思います。しかし、演出だけでなく、実際にこの「壺池」で日常的にこのように利用されているのです。「壺池」で冷やされた野菜は、冷蔵庫で冷やされた野菜とは違い、乾燥せず大変みずみずしく野菜の持っている美味しさを味わえるのだそうです。いいですね〜。「端池」には、黒い鯉と岩魚が悠々と泳いでいました。これは、明らかに食用なるわけですが、こちらのお宅では召し上がっておられでしょうか。そのあたりは、お話しを聞き損ってしまいました。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

針江のカバタ(1)-「2016社会学入門演習」-

■JR近江高島駅から2駅でJR新旭駅に到着します。そこから、針江集落までは徒歩で15分。早めに針江の公民館に到着し、「針江 生水の郷委員会」の皆さんに、あらかじめ予約をしておいた集落内のガイドしていただくための手続きを済ませました。「生水」と書いて「しょうず」と読みます。集落のあちこちに地下から湧き水がコンコンと湧き出ています。

■針江は、どこにあるのか。琵琶湖に流入する河川では野洲川に次ぐ長さである安曇川が形成した扇状地にあります。扇状地とは、河川が山地から平野に流れ出るさい、河川が運んできた土砂が、山側を頂点として扇状に堆積して生まれる地形のことです。扇状地では、その扇城の地形の一番端のあたりに湧き水が出ることが多く、生活に必要に水を得やすいことから、それらの場所には集落が形成されていることが多いと言われています。この針江も、安曇川の扇状地の端にあります。針江、そしてその上流にあたる霜降という集落では、豊かな水を利用した独特の生活文化が営まれてきました。これらの文化は「琵琶湖周辺の生活文化を理解するために欠くことのできない貴重な文化的景観として評価」され、2010年8月5日には、「高島針江・霜降の水辺景観」として国の重要文化的景観」に選定されました。

■「針江 生水の郷委員会」のガイドは、13時から始まりました。1年生の学生が16名、3年生のティーチングアシスタントが1名、そして教員の私、全員で18名いるので、2グループに分かれてガイドをしていただきました。私たちのガイドをしてくださったのは、男性のMさんです。この日が、初めてのガイドの仕事で、まさにガイド・デビューとのことでした。しかし、とても初めてのガイドとは思えませんでした。一つ一つ、非常に丁寧にご説明していただきました。トップの写真、これは「カバタ」と呼ばれる水利用の施設です。漢字で書くと「川端」と書くようです。ここには、もともと屋敷があったわけですが、後継者がおられなかったのでしょうか、屋敷は取り壊されています。しかし、この「カバタ」は地域の人びとの強い希望もあり、残されることになりました。それだけ針江の皆さんは、「カバタ」のことを気にかけて大切にされているのです。これはかなり立派な「カバタ」だと思います。大きなお屋敷だったのでしょうね。少し説明します。

■「カバタ」の中からパイプが出ています。これは、「元池(もといけ)」と呼ばれます。パイプが地下に打ち込まれており、10mから20mほどの深さにある砂礫層を流れる地下水脈に届いています。この地下水脈の水が、パイプを通して地表に湧き出てきているのです。この「元池」の水は、一旦丸い「壺池(つぼいけ)」の中に溜められます。ここでは食器を洗ったり、野菜を洗ったり、夏には野菜を冷やしたりする場所とのことです。もちろん、「壺池」に入る前の「元池」から出たばかりの水は飲料水として利用されてきました。今回、私たちは、事前に渡された紙コップに入れて、この「壺池」の湧き水を試飲させていただきました。非常に美味しい!! 微妙に水の「甘さ」を感じることができます。おそらく、この水で玉露などのお茶を入れると非常に美味しいのではないかと思いました。「壺池」の溜まった水は、さらに「端池(はたいけ)」に流れ出ます。ここには、多くの「カバタ」の場合、鯉などの魚が飼われています。お茶碗についた米粒などは、この「端池」の鯉が食べてくれるのだそうです。「端池」の水は、水路へと流れ出ていきます。水路は中島と呼ばれる内湖に、そして最後は琵琶湖に注ぎ込みます。この写真の「カバタ」は、人がお住まいになっていないので、「端池」の中には、鯉はおらず、その代わりにクレソンが生えていました。そうです。サラダなどに使われるあのクレソンです。実際に使われている「カバタ」は、この後の別のエントリーでご紹介することにしましょう。

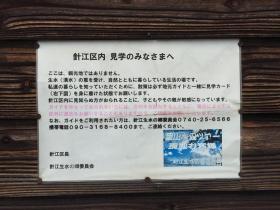

■針江の集落の中を案内していただいていると、右上のような注意喚起の看板があちこちに貼られています。以下のように書かれています(針江集落を、針江区と呼んでおられます)。

針江区内 見学のみなさまへ

ここは、観光地ではありません。

生水(しょうず)の恵を受け、自然とともに暮らしている生活の場です。

私達の暮らしを知っていただくために、散策は必ず地元ガイドと一緒に見学カード

(右下図)を身に着けた状態でお願いします。

針江区内に見知らぬ方がおられることに、子どもやその親が敏感になっています。

ガイドを伴っておられない方には、目的をお訪ねするとともに、場合によっては

区外に退去をお願いすることもありますので、ご理解をお願いします。

■この看板からは、「針江 生水の郷委員会」によるガイドが、「観光」目的でないことがわかります。ガイドという形をとることで、外からやってくる見学者を受け止めて集落の生活を防衛しているのです。そのような意味で、ガイドはガーディアンでもあるわけです。この辺りのことについては、少し説明が要りますね。「針江 生水の郷委員会」には公式サイトがあります。その中には、次のような記述があります。

ここ針江地区は里山の写真家・今森光彦さんが撮り2004年1月にNHKハイビジョンスペシャルで放映された映像詩『里山・命めぐる水辺』の舞台になった美しい景色と生命の輝きに満ちた滋賀県高島市新旭町針江という小さな静かな集落です。

この地域には日本でも珍しい水の文化があります 比良山系に降った雪、雨が伏流水となり各家庭から非常に綺麗な水がコンコンと湧き出ます。人々はこの自噴する清らかな水を飲料や炊事と言った日常生活に利用しています。

このシステムをこちらでは川端(かばた)と呼んでいます。

このような究極なエコの生活、美しい景色、地域の人とのふれあいなどを求めて日本全国、海外よりたくさんの人が見学に見えるようになりました。

■今森光彦さんは、滋賀県大津市出身の写真家です。昆虫や生物の写真、そして今森さんの地元である滋賀の里山を題材にした作品で知られています。私も、滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している時に、大変お世話になりました。その今森さんの映像作品『里山・命めぐる水辺』を、私自身も拝見しました。そして、大変驚き感動しました。おそらくは、多くの皆さんも同様だったようで、たくさんの皆さんが「小さな静かな集落」であるこの針江集落に来られるようになったのです。そうです。「小さな静かな集落」の日常生活が、突然、観光の対象になってしまったのです。自分たちの豊かな湧水とともにある生活文化、それらは針江の人々にとってみれば当たり前のことでではありますが、それを改めて「外の眼」から評価されることは、地元の皆さんがここに暮らすことの誇りを醸成することにつながるはずです。しかし同時に、これまで考えもしなかったような「外の眼」に自分たちの生活が晒されることになってしまったのです。それだけではありません。「子どもやその親が敏感」になるような出来事さえも起きてしまいました。ここは、「自然との共生」をテーマにしてテーマパークではありません。あくまで、「小さな静かな集落」なのです。人びとは、外からの評価を受け入れつつも、同時に、自分たちの生活を防衛していく必要があったのです。「針江 生水の里委員会」の存在の背景には、このような事情があったのです。以下は、針江を紹介した今森さんの映像作品『里山・命めぐる水辺』です。どういうわけか、YouTubeにアップされていました。いつか、視聴できなくなる可能性大です。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

「高島ワニカフェ」

■今日は、家の用事で高島市まで出かけました。家の用事ではありますが、少しだけ身体を休めることができました。怒涛のような年度末でしたから…。さてさて、車で高島市に到着した時は、すでに13時半を過ぎていました。腹ペコでした。ちょっと遅めの昼食を摂ろうと、前から行ってみたかった「高島ワニカフェ」に行くことにしました。

■「ワニカフェ」、不思議な名前ですね。ワニといっても鰐…ではありません。「つくる(生産者)と食べる(消費者) 2つの”ワ”をつなぐカフェを目指して」というのが、こちらのカフェのコンセプトです。以下は、こちらのカフェのサイトからの引用です。

例えば、有機でこだわって育てられた 野菜や鶏卵、近江牛。

これらはすべて、豊かな自然に恵まれた滋賀・高島で育まれた命。

ワニカフェでは、地元農家さんや琵琶湖漁師さんなど生産者さんから直接いただく

「命をいただいた実感のある安心・安全な食材」を使用しています。

そしてこれら食材のもつ味わいを、なるべくそのまま活かしたお料理を提供しています。

食べものをつくる・とる現場と、食べる現場をきちんとつなげることで、

関わるすべての人とあらゆる感動を共有できたらとの思いでお店をしています。ーワニカフェの取り組みー

高島ワニカフェでは、食を通じた地域文化の継承と地域資源の発掘、

そして地域活性化のモデルづくりを目指しています。

その一つとして、高島の有機野菜を地元で消費できる

新たな流通のしくみ「高島マーケット」に取り組んでいます。

■私のゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」では、「生産者と消費者の架け橋になり」、「消費者にも地域の「農」を支える側になっていただく」ために活動をしています。ということで、こちらの「高島ワニカフェ」のお考えには大いに共感するわけです。注目したいのが「新たな流通のしくみ『高島マーケット』」です。これ、非常に面白い取り組みですね。今日は、「高島ワニカフェ」を経営されているご夫婦に少しお話しを伺わせていただくことができました。改めて、じっくり、具体的に、関係者の皆さんにお話しを伺ってみたいものです。

■「高島ワニカフェ」の建物は、地元の商工会の皆さんが古民家を改修した「びれっじ」の中にあります。「びれっじ」は1号館から8号館まで整備されていおり、「高島ワニカフェ」は6号館に入っています。とても雰囲気のある建物です。今日は写真のようなランチをいただきました。スープ、私がお願いしたのは、白味噌とカブのポタージュ。高島の野菜を使った前菜の盛り合わせ。カツレツ。それから、デザート。いずれも大変満足しました。

2016年のカレンダー

白鬚神社

■昨日は、滋賀県庁の「つながり再生モデル事業」(琵琶湖環境部・琵琶湖政策課)の関係で、琵琶湖政策課や滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの皆さんと一緒に、高島市にある松の木内湖まででかけました。滋賀県庁の公用車ででかけたのですが、途中、白鬚神社で少しだけ時間をとっていただき、この写真を撮りました。

■iPhone5で撮ったわけですが、なかなか満足のいく出来に仕上がりました。写真を撮っているとき、とても清々しい気持ちになりました。最近は、いわゆるパワースポットとしても有名らしいのですが、なるほど…と思います。

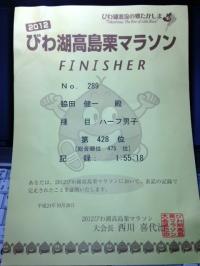

2012びわ湖高島栗マラソン(ハーフ)結果

■昨日は、「びわ湖高島栗マラソン」(ハーフマラソン)に出場しました。ハーフマラソンですから、フルマラソン=42.195kmの半分の距離、約21kmということになります。これまで、毎年2月末の日曜日に開催されている「びわ湖レイクサイドマラソン」(15km)には3回出場してきました(ほとんど練習を積み重ねずに…ですが)。また、練習でも15kmをゆっくりと走ったことはあります。しかし、15km以上、しかも本格的なレースは今回が初めて。ということで、少し緊張しての参加となりました。昨日は朝から雨が降っており、「コンディション最悪やな〜」と不安だったのですが、どういうわけか、スタート直前になると雨も小雨に、そしてしだいに霧雨になり、ランニングであがる体温を下げるのにちょうど良い感じになりました。

■今回は、大津駅前の居酒屋「利やん」のマスターであり、マラソンチーム「チーム・利やん」のランメイトでもある光山さんと一緒に参加させていただきました。光山さんと私はマラソン初心者ということもあり、暑い夏から、facebookにお互いの練習記録をアップし、励まし合い・切磋琢磨しながら練習を積みかねてきました。写真の左側、スタート前の光山さんです。右側は、少しふざけている…私です。ふざけている…ということは、少し緊張している…ということでもあります。スタート直前になって、「スタート地点はどこやろ?皆が歩いている方向にいってみようか…」と、いかにも初心者らしい感じでスタート地点に向かいました。するとどうでしょう、すでに多くの市民ランナーの皆さんがズラズラ…っと並んでおられるではありませんか。私たち2人も、慌ててその列に加わったのでした(今となれば、なんとも情けない…)。

■初心者としての私の作戦は、以下のようなものでした。目標は、コーチの指示通り、ハーフマラソン・2時間切り。全体の平均スピードを5:30に設定する。10kmまでは、後半にばてない程度に速めに走り、できるだけ「タイムの貯金」をしておく。10kmからは疲れてペースが落ちてくるだろうから、15kmまではラスト6kmに余力を残しつつ、多少スピードが落ちても粘って走る。そして最後の6kmは、気力でゴールに向けて走る。このような作戦でした。

■スタート後は、多くの市民ランナーで団子状態でした。ですので、スピードをあげて隙間をぬってできるだけ前の方に進みました。2kmまでは、5分を切るペースで頑張りました。これまでこんなに速く走ったことがなかったので少し脛に違和感を感じましたが、できるだけ「タイムの貯金」が欲しかったので頑張りました。なんといいますか、周りの市民ランナーの皆さんに、引っ張っていただくような気持ちで走りました。しかし、周りのランナーの皆さんは、長年、練習を積み重ねてこられた方たちのようで、じわじわと引き離されていきました。最初は、飛ばしすぎて自分のスピードが落ちているのかなと思いましたが違いました。ウエストポーチに入れたiPhone5のアプリ「runmeter」を確認すると、普段の練習以上のスピードで走っているのです。おそらく周りの皆さんは、私などよりずっとラン歴も長く(当然ですよね)、普段からかなり速いスピードで走っておられるのでしょう。「全国でマラソンブーム」とよくいわれますが、単なるブームを超えていることを実感しました。

■コースの半分以上は、高島市マキノ町の中を流れる知内川沿いのコースでした。上の地図が、そのコースを示した地図です。ほとんどフラットなコースで「走りやすい…」と聞いていましたが、そんなことを考える余裕はありません。頭のなかでは、自分のスピードとペース配分と、いかに2時間を切るのか…それだけを考えて走りました。「runmeter」に残された記録は以下の通りです。スタート直後2kmまでは、平均 4:51 /km、 4:56 /kmと速めですが、10kmまで徐々にスピードが落ちていっていることがわかります。しかし、作戦通り、10kmまでで1分48秒(計算があっていたら…)の「貯金」をすることができました。10kmから15kmまでは、粘って走ることが目標でした。疲れてスピードが落ちては、また頑張ってスピードをあげる…の繰り返しです。15kmのラップは5:04ですから、急にスピードが復活しています。記憶ははっきりしませんが、フォームや走り方を考えながらできるだけ効率的に走るようにしたのだと思います。残りの6kmは、走ろうとする意思があっても体がいうことをききません。といいますか、体の疲れを精神的にコントロールできないという感じでしょうか。とにかく、できるだけペースを維持してゴールに向かう事だけを意識しました。結果、「runmeter」では1:54:53、公式記録では1:55:18でゴールすることができました。また、男女あわせてハーフに出場された956名中、総合順位では475位、男子だけだと755人中で428位でした。総合では、半分よりも少し上…って感じでしょうか。

■コースの半分以上は、高島市マキノ町の中を流れる知内川沿いのコースでした。上の地図が、そのコースを示した地図です。ほとんどフラットなコースで「走りやすい…」と聞いていましたが、そんなことを考える余裕はありません。頭のなかでは、自分のスピードとペース配分と、いかに2時間を切るのか…それだけを考えて走りました。「runmeter」に残された記録は以下の通りです。スタート直後2kmまでは、平均 4:51 /km、 4:56 /kmと速めですが、10kmまで徐々にスピードが落ちていっていることがわかります。しかし、作戦通り、10kmまでで1分48秒(計算があっていたら…)の「貯金」をすることができました。10kmから15kmまでは、粘って走ることが目標でした。疲れてスピードが落ちては、また頑張ってスピードをあげる…の繰り返しです。15kmのラップは5:04ですから、急にスピードが復活しています。記憶ははっきりしませんが、フォームや走り方を考えながらできるだけ効率的に走るようにしたのだと思います。残りの6kmは、走ろうとする意思があっても体がいうことをききません。といいますか、体の疲れを精神的にコントロールできないという感じでしょうか。とにかく、できるだけペースを維持してゴールに向かう事だけを意識しました。結果、「runmeter」では1:54:53、公式記録では1:55:18でゴールすることができました。また、男女あわせてハーフに出場された956名中、総合順位では475位、男子だけだと755人中で428位でした。総合では、半分よりも少し上…って感じでしょうか。

——————————————————–

ランタイム 1:54:53, 21.16 km, 平均 5:26 /km, 1664 カロリー

キロメートル 01 - 平均 4:51 /km

キロメートル 02 - 平均 4:56 /km

キロメートル 03 - 平均 5:12 /km

キロメートル 04 - 平均 5:20 /km

キロメートル 05 - 平均 5:23 /km

キロメートル 06 - 平均 5:21 /km

キロメートル 07 - 平均 5:27 /km

キロメートル 08 - 平均 5:27 /km

キロメートル 09 - 平均 5:37 /km

キロメートル 10 - 平均 5:38 /km

キロメートル 11 - 平均 5:22 /km

キロメートル 12 - 平均 5:40 /km

キロメートル 13 - 平均 5:35 /km

キロメートル 14 - 平均 5:35 /km

キロメートル 15 - 平均 5:04 /km

キロメートル 16 - 平均 5:30 /km

キロメートル 17 - 平均 5:20 /km

キロメートル 18 - 平均 5:47 /km

キロメートル 19 - 平均 5:37 /km

キロメートル 20 - 平均 5:42 /km

———————————————————

■これまでfacebookに練習の記録をアップし、多くの「友達」の皆さんに「いいね!」や励ましのコメントをいただいてきました。そのお陰で練習を継続することができました。そして、初めてのハーフマラソンでしたが、自分なりに良い記録でゴールすることができました。ありがとうございました。なんといっても、コーチから提示された目標「ハーフ2時間切り」を達成できたことことで、少し自分に自信をもつことができました。これが、一番の大きな収穫かもしれません。ここまで指導してくださったコーチに、心から感謝です!!

■一緒に走った光山さんですが、夏に肉離れの故障で練習がなかなかできなかったこともあり、2時間切りはできませんでした。しかしfacebookには「タイムは2時間10分といまいちでしたが、けがなく完走出来ました!練習開始2ヶ月ながら、真面目に練習した、自分を今日は、誉めてあげたいです(^-^)vハーフマラソン大会は、良い経験になりました!」と完走後の気持ちをアップされていました。そうなんです、「自分を今日は、誉めてあげたい」という気持ち、大切ですね。これは、私も同じ気持ちでした。ゴールでは、「チーム・利やん」のランメイトでありエースである中川さんご夫妻、そして光山さんの奥様も私たちを迎えてくれました。ありがたいですね〜。応援してくださった皆さんにも心から感謝いたします。

■ところで、「チーム・利やん」のランメイトであり、職場の同僚でもある原田先生からも、「完走できたか」というメールをいただきました。長年にわたり走ってこられた原田先生とは違い、私は促成栽培でハーフマラソンに挑戦しているものですから、いろいろご心配くださったのですね。すみません。ところで、原田先生からは、少し前に、「マラソンのことですが、走り終わったあとで、ぜひその体験を論文にしていただきたいと思っています。その体験は貴重だと思います」という課題もいただいています。マラソンについては、走ることだけを考えていましたので、それを基に社会学の論文を書くなんてことは考えてもいませんでした。じつは、原田先生、1994年に「マラソンの現象学-ある心情の編成-」という論文を書かれています。それから20年。マラソンの背景にある社会状況も大きく変化しています。現在の市民マラソンからどのような社会との相関関係を見出すことができるのか…そのあたりが課題かなと思っています。社会が大変不安定(流動的、液状化)になっている現在、老若男女、多くの人びとは何故にマラソンに挑戦し続けているのか。自分なりに考察してみたいと思います。

■来月11月23日は「福知山マラソン」です。いよいよ、フルマラソンに挑戦です。まずは、完走を目標にしています。30kmの「壁」をどう乗り越えるのか。練習期間は残り少ないわけですが、頑張ってレースに体のピークをもっていけるように調整します。それから、さきほど、「京都マラソン」の事務局から「定員を超えるお申し込みがあり、厳正なる抽選の結果、貴方様が当選されましたことを通知させていただきます」との連絡を、メールでいただきました。「京都マラソン」は、自分なりに目標のタイムを設定して、頑張って練習に励みます。

■来月11月23日は「福知山マラソン」です。いよいよ、フルマラソンに挑戦です。まずは、完走を目標にしています。30kmの「壁」をどう乗り越えるのか。練習期間は残り少ないわけですが、頑張ってレースに体のピークをもっていけるように調整します。それから、さきほど、「京都マラソン」の事務局から「定員を超えるお申し込みがあり、厳正なる抽選の結果、貴方様が当選されましたことを通知させていただきます」との連絡を、メールでいただきました。「京都マラソン」は、自分なりに目標のタイムを設定して、頑張って練習に励みます。

【追記】■昨日のハーフマラソンの15kmのラップですが、1:20:27でした。15kmは、2月末の「びわ湖レイクサイドマラソン」と同じ距離です。今年のタイムは、1:35:27でした。ということは、7月末からの練習で15分も短縮できたことになります。これも、私にとっては大きな収穫でした。「京都マラソン」の前になりますが、「レイクサイド」でも良い記録をねらいます。

【追記】■このエントリー、あわてて書いたものですから、日本語がいつもにもましてメタメタでした。申し訳ありません。修正しました。

【追記】■いただいた記録証明もアップしておきます。

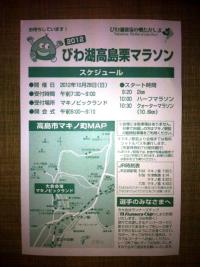

ハーフマラソンの参加通知書が届きました!

■先日、10月28日(日)に、滋賀県高島市で開催される「びわ湖高島栗マラソン」の参加通知書が届きました。「びわ湖高島栗マラソン」は、ハーフマラソンで、フルマラソンではありません。ですから、約21kmを走ることになります。第一の目標は、11月23日(金)に開催される「福知山マラソン」を完走することなのですが、その前に、試合感覚をつかむ目的でこのハーフマラソンに出場することにしました。

■先日、10月28日(日)に、滋賀県高島市で開催される「びわ湖高島栗マラソン」の参加通知書が届きました。「びわ湖高島栗マラソン」は、ハーフマラソンで、フルマラソンではありません。ですから、約21kmを走ることになります。第一の目標は、11月23日(金)に開催される「福知山マラソン」を完走することなのですが、その前に、試合感覚をつかむ目的でこのハーフマラソンに出場することにしました。

■もっとも、当初は、このハーフマラソンに出場する予定はありませんでした。コーチからの提案は、30km走の練習を事前に行う…というものでした。フルマラソンは、30kmからが勝負なのだそうです。コーチからは、「フルマラソンとは、ハーフを2回走る距離ですが、感覚的には、30kmを走ったうえで、さらにハーフマラソンを走る…そのぐらいのつもりでいてください。そのためには、30km走を体験して、体にその負荷を記憶させてください」と言われていました。私も30km走を自分で行うつもりでいたのですが、ところが…。マラソン仲間のチーム「利やん」のMさん(大津駅前の居酒屋「利やん」のマスター)が、「ハーフマラソンに出たいんだけど、一緒に走ろう」と何度も言ってきたのです。最初は「30km走があるから」と断っていましたが、とうとう根負けしてしまい、コーチにも相談した上で、30km走をハーフマラソンに切り替えたのです。

■コーチからは、「ハーフは2時間切りを目指してください」と言われています。ということは、5分30秒/km程度で走りつづけなければなりません。試合になると、周りのランナーの皆さんのスピードはかなり速いわけで、それにつられて速く走ることもできるようですが、同時に、自分の体力・脚力を超えてしまっては、途中でばててしまうことになります。ちゃんと自分の計画通りのペースで走りづつけられるでしょうか…。とっても不安です。とはいえ、出場は決まったのですから、練習に励み、本番に挑みます。