オーバーナイトハイク、誰が一緒に歩いてくれまれんか。

▪️龍谷大学には、2人1組で京都市内を徹夜で約50キロ歩く「オーバーナイトハイク」という催しがあります。親鸞聖人のご生誕日(5月21日)をお祝いし、その精神を学ぶ学生主催の創立記念降誕会(ごうたんえ)の一環で毎年開催されています。私は、定年退職まであと3年しかありません。その間にこのイベントに参加したいのですが、今年はすでに仕事が入っています。残念。だから、2025年と2026年の2回しかチャンスがありません。このイベント1人では参加できないんです。2人で一緒に、相手がいてくれるおかげで、自分も完歩することができたと感じるところが大切なようです。どなたか、来年度以降、一緒に歩いてくださる方、おられませんかね。

▪️急に歩くと大変なので、2ヶ月前くらいから、5km、10km、20kmと距離を伸ばして、練習の最後、本番の2週間前ぐらいに30km歩けたら、きっと50kmを無理なく歩けると思います。私は、毎年100kmウォーキングに参加してきたので、なんとなく完歩のコツがあるように思っています。個人練習と合同練習を積み重ねると、必ずとは言えませんが、おそらく完歩することができます。

降誕会提灯行列が復活

▪️2019年に吹奏楽部の部長に就任しました。しかし、翌年からコロナ禍が始まり、この動画の降誕会の提灯行列はずっと中止になっていました。こんな行事です。

降誕会(ごうたんえ)とは、浄土真宗の開祖である親鸞聖人のご誕生を祝う行事です。

日中の日差しが和らぎだした午後7時、八坂神社円山公園より、

今年も赤い提灯を提げた学生たちの行進が始まりました。

創立記念降誕会のイベントのひとつである提灯行列は、

30年以上続く恒例行事となっています。

参加者は円山公園から三条の河川敷を目指し、四条通、河原町通を

歩きます。参加者は常燈明に見立てた提灯を携えて行列に

参加することにより、龍谷大学の建学の精神である、

「平等、自立、内省、感謝、平和」を身近に感じることのできる行事です。

▪️この行事が5年ぶりに復活します。吹奏楽部も新しいパレードコスチュームで参加します。私は今年度部長ではないのですが、この行事に参加しようと思います。楽しみです。動画は、2019年のものです。

“5年ぶりに、再起動”

龍谷大学でしか経験出来ない伝説のイベント”提灯行列”がついに復活!

円山公園から河原町御池(京都市役所前)までを、提灯を持って練り歩く壮大なイベントです。

応募はこちらのフォームまで!

(事前応募必須です)https://t.co/R05je500LH#龍谷大学 #創立記念降誕会 #タンエ pic.twitter.com/snmFNcyjPO— 龍谷大学創立記念降誕会実行委員会 (@goutane) April 9, 2024

娘と息子

▪️昨日は、午前中、荷物が届きました。娘からでした。明日で66歳になるのですが、誕生日のプレゼントでした。「白州」です。サントリーが蒸留しているシングルモルトのジャパニーズウイスキーです。しかも、「サントリーウイスキー100周年記念蒸溜所ラベル」です。先日のことですが、娘に「誕生日プレゼントは何がいい?」と聞かれたんです。でも66歳になる父親の頭には何も浮かんできませんでした。もう、物欲がなくなってきているの…ですかね。で、頑張って考えて、この「白州」をリクエストしました。何か「今日はええ日やったな」と思える日の晩に、少しずついただきタイト思います。

▪️5月の連休には、娘の家族が孫も一緒にやってきます。3世代でキャンプをしようという提案をもらっています。まだ、現実に実行するかどうかはわかりませんが、孫達に会えることを楽しみにしています。

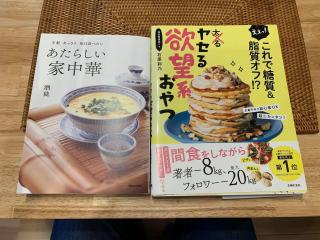

▪️昨日、午後からは神戸で暮らしている息子の家に遊びにきました。左の中華の本は我が家にもあります。親子だから食の志向が似ているのでしょうか。右は息子の彼女の本です。昨日は、この本の中の、オカラパウダーと人工甘味料とココアパウダーを使ったブラウニーをご馳走してくださいました。病気で甘いものが食べられない私のようなものでも、食べられるスイーツなんですね。彼女のお心遣いも含めてとても嬉しかったです。夕食は、芦屋の日本料理店で、息子達と一緒に楽しみました。息子にご馳走してもらいました。

▪️昨日は、ひさしぶりの神戸でした。神戸出身ですが、なかなか神戸まで行くことができません。海と六甲山に挟まれたあの地形は、私の原風景のような感じです。だから、大津に転居しても、琵琶湖と比叡山地に挟まれた湖西地域に暮らしているのかもしれません。そうそう、息子達とは、今度は、神戸の街中で本物の中華料理を楽しむことを約束しました。

桜と琵琶湖

▪️今年度は、特別研究員。自宅と大学の研究室で本の執筆に集中する予定です。自宅で仕事をしていると、身体を動かすことがありません。書斎の椅子にずっと座っていると大変不健康です。新型コロナの感染拡大している頃、自宅に籠ることになりました。自宅からオンラインで授業をしていました。あの頃は、本当に身体を動かすことがなく、足腰が弱っていったように思います。そうならないように、大学の研究室でも仕事をすることにしたのです。あと、自宅にいるときも、運動をしなくてはいけませんね。日々の生活の中に、運動を組み込まないといけません。ちょっと考えます。

▪️今日は、気分転換も兼ねて、近くの公園に散歩しました。ここからは、琵琶湖の北の方、北湖までよく見えます。というわけで、琵琶湖と桜を楽しみました。琵琶湖大橋や沖島ははっきり見えますが、伊吹山は霞んでいます。鈴鹿の山々も霞んでいますね。春らしい風景かな。残念ながらこの公園からは竹生島は見えません。

シャガとシバザクラ

▪️昨日は夕方まで自宅で仕事をしていたので、気分転換に庭仕事をしました。この季節、我が家の庭でちょっと大変なのがシマトネリコです。シマトネリコは常緑樹なんですが、春になると古い葉が黄色になって落葉します。新陳代謝のようなものですかね。どんどん落ちてくるシマトネリコの黄色くなった葉を掃除するのが、なかなか面倒です。というのも、箒で掃除するだけでなく、手で取り除くものもあるからです。手で取り除く方が多いかも…。で、このシマトネリコの樹には、小鳥の巣箱をかけてあります。先月は、シジュウカラがこの巣箱に出入りしていたのですが、その後、気配が消えてしまいました。どうしたんでしょうね。結局、「この巣箱はあかん」と見捨てられたのでしょうか。そうだったら、残念だな〜。

▪️本格的な春になり、我が家の庭では次々に花が咲いていますが、今日はシャガが咲いていることに気が付きしまた。トップの写真はシャガです。それからシバザクラも咲き始めました。ところが、このシバザクラ、どうもうちの庭にはなかなか定着してくれません。お世話になっている庭師さんにお願いをして、やっとここまで回復しましたが、一部が枯れて裸地になってしまいました。今度は自分でシバザクラの苗を植えてみようかなと思っています。来年の春には、楽しめるかな。そうそう、夏に向けて、花の苗を買ってきて鉢植えも飾ってみることにしました。

「『医療・福祉・宗教』は、どうやって地域社会でタッグチームを作って死んでいく人を支えるのか」というテーマの呑み会

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。あれ、月曜日も「利やん」やん。はい、そうです。あれ、飲み会3日連日やん。はい、そうです。でも、元気ですよ。昨晩は、滋賀県社会福祉協議会の副会長の谷口郁美さん、そして尼崎市にある浄土真宗本願寺派・西正寺住職の中平了悟さんとの飲み会でした。このお二人とは、「人が死んでいく時に、『医療・福祉・宗教』は、どうやって地域社会でタッグチームを作って死んでいく人を支えるのか」…というテーマで集まっていただきました〜。人の最期を支える地域社会の仕組みですね。でも、そのテーマまで辿り着けず、そもそも「信仰」って現代社会でどういう意味で存在できるんや…みたいな話になりました。

▪️昨晩のメインスピーカーは、当然のことですが、中平さんです。楽しく、またいろいろ考えるひとときになりました。その上で思いついたのは、個人的には「信仰カフェ」が必要だなということです。現代社会において宗教的な信仰とは、どのような経験なのか、どのような実践なのか、その辺りのことについての考えを、宗教の違いを超えて、仏教であれば宗派の違いを超えて、宗教家の皆さんからお話をお聞きしたいです。その上で、フロアの皆さんも自由に自分の意見を言うことのできるような場ができればと思います。本当は、龍谷大学の宗教部なんかが、そういう場を作ってくださるととてもありがたいのですが、ぶつぶついっても仕方がありません。それはともかく、昨日は、呑み会だったので、きちんと記録は残していませんし、記憶がアルコールで曖昧になってしまっていますが、動画に録画しておきたかったですね。

「さいはて社」の大隅さん

▪️昨日は、「さいはて社」から研究書を出版していただくにあたり、社長の大隅直人さんに、本の構成等に関していろいろご相談をさせていただきました。モヤモヤしていた頭の中が、編集者のお立場からのアドバイスにより非常にスッキリしてきました。安心して執筆を進めることができそうです。本当に、ありがとうございました。

▪️まだ仮題ですが、メインタイトルは「石けん運動の時代」になるのかなと思っています。若い頃、滋賀県の石けん運動について論文を執筆してきました。手元には、「石けんおばさん」たちからの聞き取りを文字お越しをしたデータもたくさん残っています。ただ、それらの研究をきちんと整理してまとめることなく、文理連携による流域管理/流域ガバナンスの研究プロジェクトに参加することになり、そちらの方に研究のエネルギーが移ってしまいました。とはいえ、流域に関する研究に関しても、その発想の土台は、石けん運動の研究をしていた時の経験にあります。そのような意味で、今から振り返ると、石けん運動の研究は私の研究者としての人生にとって、大変重要な経験だったように思います。

▪️今年度は、特別研究員に就任しています。サバティカルです。この1年、研究に関しては脇見をせずに、この本の執筆に全エネルギーを集中させるつもりです。と、宣言しておきます。もう退職まで3年しかありませんから。大隅さんからは、「ブルックナーの交響曲8番のような、重厚な交響曲のような本を書いてください」と叱咤されましたし、もう頑張るしかありません。そうなんです、「石けん運動」は、ポリフォニーなんです(複数の異なる声部が、それぞれ異なるピッチとリズムをもつ旋律を奏でる音楽)。ポリフォニーとしての「石けん運動」を書くことを目指します。

▪️大隅さんとの「相談会」は、JR瀬田駅近くにあるイオンのスーパーのフードコートで、コーヒーを飲みながら行いました。近くに良い喫茶店がないもので…。そのあとは、以前も大隅さんと伺った「おばんざい処双月」さんへ。前回伺ったのも、大隅さんと一緒でした。1年前のことかな。双月さんでは、今度は、私も大隅さんの人生に関していろいろお話をお聞きすることができました。以前からお聞きしていたこともありますが、より具体的なお話を伺えました。

▪️人生においては、時々、転轍手(人生のレールのポイントを結果として切り替える役割をする人)が現れるのですが、今日は、お互いにそのような「我が人生における転轍手」に関して話しをすることができました。大隅さんは、私からすると「早熟の秀才」なので、凡庸な私とは全く違う人生なわけですが、それでも、「人生は仏教で言うところの『縁起』なのだよな〜」という思いを、一層深く持つようになりました。大隅さんは、そういった縁起の中で、編集者として益々円熟されてきているなあと、僭越ながら思いました。偉そうに書いていますが、大隅さんよりも兄ちゃんなので、お許しください。

▪️写真なんですが、おじいさんなのは自覚していますが、髪の毛が薄くなっているのが、ほんまに悲しいです…。まあ、仕方がない。

琵琶故知新の定例ミーティング

▪️昨日は、午前中は自宅の排水管詰まりの解消のために業者さんに来てもらいました。普段の丁寧な管理が大切ですね。何事も。午後からは、この3月末までセンター長をしていた龍谷大学の世界仏教文化研究センターの引き継ぎミーティングが深草キャンパスで開催されました。次のセンター長との引き継ぎのミーティングです。次のセンター長は副学長も経験された方なので、その管理運営のご手腕に期待しています。引き継ぎさせていただいた課題をきちんと解決の方向に導いてくださると期待しています。

▪️夕方からは、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事の皆さんと、逢坂学区市民センターにある会議室をお借りして、定例ミーティングを持ちました。私たちの法人は、2019年12月に設立されましたが、亀のような歩みというか、なかなか思い通りにいかず、自分たちのミッションを具体的な形にしていくことができていませんでした。ところが、今年に入り、やっと少しずつ展望が見えてくるようになりました。今日は、私共の法人のデジタルマップの技術を滋賀県で応用展開していくためのワークショップに関して相談を行いました。「私共法人のデジタルマップ」の技術と書きましたが、正確には理事のお一人である秋國寛さんが経営されている「DIIIG」がお持ちの技術です。もちろん、技術を実装することそのものが目的ではなくて、この技術を手段として、利他、共感、熱意が基盤にある地域社会をさまざまなステークホルダーの皆さんと共創していくことを目指します。

▪️写真は、定例のミーティングにあと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でもった懇親会です。秋國さんは、写真で言うと私の前にいる方です。パワーありそうでしょう。秋國さんは、人と会う時はしっかり飲んでおられますが、普段はお酒をお飲みになりません。普段はお酒を飲まず、早寝早起きで夜明けの時間帯から仕事をされているのだそうです。仕事がとても楽しいとおっしゃっていました。頭もスッキリして仕事の効率が上がるともおっしゃっていました。すごいな、自分にできるかな、無理やな…。知らんけど。

庭の世話

▪️今日は午前中、自宅のナナミノキの剪定を行いました。本当は、冬から初春まで間に剪定をしなくてはいけないのですが、ぐずぐずしているうちに今頃になってしまいました。仕方がありません。脚立に登り、「ああ、ここから落ちたら、高齢者はえらいことになるな」と想像しながら、つまりビクビクしながら、用心深く剪定を行いました。

▪️今日は午前中、自宅のナナミノキの剪定を行いました。本当は、冬から初春まで間に剪定をしなくてはいけないのですが、ぐずぐずしているうちに今頃になってしまいました。仕方がありません。脚立に登り、「ああ、ここから落ちたら、高齢者はえらいことになるな」と想像しながら、つまりビクビクしながら、用心深く剪定を行いました。

▪️剪定そのものにも時間がかかるのですが、さらに時間がかかるのは、切り落とした枝や葉を集めてビニール袋に詰め込むことです。枝はそのままでは入れられらないので、短くしなくてはいけません。ビニール袋にぎゅぎゅうに詰め込んで、3袋。明日のゴミの日に出します。本当は、堆肥にできれば良いのでしょうが、そのような土地が敷地の中にはありません。仕方ありませんね。本当は、地域コミュニティで集めて堆肥にできれば良いのですが…。ということで、時間がかかりました。しかも暑い。この前までヒートテックを着用していたのに、もう5月の連休の頃のようです。喉も乾くので、遅めの昼食にこれを飲みました。昼間ですから、ノンアルコールです。

▪️庭でたくさんの種類の花が咲いてくれています。剪定をしながら、庭の花も楽しむことができました。とても幸せな気持ちです。ありがとう、今年も咲いてくれて。1年の中で庭が賑やかになるのは、やはり春です。今、花を咲かせているのは、球根で増えているものや宿根草です。だから、勝手に花を咲かせてくれます。私は、きちんと成長するように少しだけ世話をするだけです。去年の秋は、いろいろ忙しかったのか、春に咲く花の苗を買ってきて鉢に植えるようなことはしませんでした。それが少し間残念です。これから夏に向けて、苗を買って鉢植えにしてみようと思います。

▪️庭でたくさんの種類の花が咲いてくれています。剪定をしながら、庭の花も楽しむことができました。とても幸せな気持ちです。ありがとう、今年も咲いてくれて。1年の中で庭が賑やかになるのは、やはり春です。今、花を咲かせているのは、球根で増えているものや宿根草です。だから、勝手に花を咲かせてくれます。私は、きちんと成長するように少しだけ世話をするだけです。去年の秋は、いろいろ忙しかったのか、春に咲く花の苗を買ってきて鉢に植えるようなことはしませんでした。それが少し間残念です。これから夏に向けて、苗を買って鉢植えにしてみようと思います。

花まつりのパレード

京都市で「花まつり」が、京都府仏教連合会・立誠仏教団の共催により開催されました。誓願寺前ろっくんプラザで、音楽法要を行ったあと、新京極商店街や寺町商店街を巡るパレードを行いました。動画は龍谷大学吹奏楽部の演奏です。部員の皆さん、頑張ってくれました。ありがとう😊。#龍谷大学吹奏楽部 pic.twitter.com/G9HR9uk82t

— 脇田健一 (@wakkyken) April 6, 2024

▪️Xに投稿した動画を貼り付けます。昨日の出来事です。昨日、お釈迦さまのご誕生(4月8日)をお祝いする「花まつり」が、京都府仏教連合会・立誠仏教団の共催により開催されました。浄土宗青山深草派総本山誓願寺前ろっくんプラザで、音楽法要を行ったあと、新京極商店街や寺町商店街を巡るパレードを行いました。

▪️京都の仏教系の幼稚園や学校の園児さん達生徒さん達に加えて、龍谷大学吹奏楽部も演奏させていただきました。この動画は、パレードの前の様子です。周りは人でいっぱいです。龍谷大学吹奏楽部の演奏で、めちゃくちゃ盛り上がりました。その時の雰囲気を、この動画で共有してください。吹奏楽のマーチングで指揮をする方をドラムメジャーというようですが、彼女の指示で演奏している部員の皆さんが笑顔で手を振ると、私の周りの複数の皆さん(女性)から「かわいい〜」という声が上がりました。そうか、「かっこいい」ではなくて「かわいい〜」なんだ。それはともかく、この日の花まつりの演奏とパレードを、この3月末まで音楽監督をされていた若林義人先生(現在は、桂冠指揮者)と一緒に楽しみました。

▪️吹奏楽部の皆さんが楽しそうであることはもちろんなのですが、部員の皆さんの演奏で、街の中にたくさん「笑顔」が生まれていることに感動しました。素敵です。ありがとう、部員の皆さん。

昨日の「花まつり」のパレードの動画も、どうぞ。楽しかったな〜。ありがとう。新しい赤いパレコ、カッコいいぞ。今度は、降誕会かな。楽しみです。#花まつり#龍谷大学吹奏楽部#パレード pic.twitter.com/VhkmdPFgtT

— 脇田健一 (@wakkyken) April 7, 2024