ウォーキング、そして「利やん」

▪️昨日は、龍谷大学吹奏楽部の若林義人先生との呑み会でした。ハードスケジュールの中で、吹奏楽部の指導にあたっておられる若林先生の慰労も兼ねての呑み会でした。私たちは、飲み友達なんです。昨日は、学生指揮者の戸塚くんも一緒にやってきてくれました。戸塚くんも、吹奏楽部のリーダーの1人として頑張ってくれています。というわけで、戸塚くんの慰労も兼ねての飲み会でもあります。場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。若林先生のご指定です。

▪️昨日は自宅で仕事をしていましたが、電車ではなくウォーキングで「利やん」まで行くことにしました。というも、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(「びわ100」)が来月に迫ってきているからです。これから、ウォーキングの頻度を増やし、距離を伸ばしていかなければなりません。ということで、15時半頃から、2時間、12km弱のウォーキングを行いました。テンポよく歩くことができました。スタート時は、まだ暑かったのですが、16時を過ぎると比叡山から琵琶湖に向かって風が吹き始めました。加えて日が傾いてきて、少し涼しさを感じることもありました。まあ、気のせいかもしれませんが。ゴールは、滋賀県庁のそばにある「神楽湯」という銭湯です。「利やん」にいく前に、汗を流したかったからです。ひさしぶりの銭湯でした。

▪️「利やん」に到着すると、すでに若林先生と戸塚くんが待っておられました。戸塚くんとこうやって飲むのは初めてかもしれません。戸塚くん、お酒が強いですね。というか、私の知り合いの吹奏楽部関係者は、強い人が多いです。どうしてだろう…。それはともかく、3人で「利やん」の料理と芋焼酎を楽しみました。キープしてあった芋焼酎、呑み会がスタートした時点では足りると思っていましたが、お酒の強いお2人だと新しいボトルが入ることになりました。今度は「女王蜂」。鹿児島の国分酒造の芋焼酎です。これも美味い焼酎です。

▪️最後の写真、戸塚くんが注文した「オムソバ」です。長年「利やん」に通っていますが、これは注文したことがありません。さすが、学生さんは胃袋が若いですね。

マグカップ

▪️毎朝使っているマグカップです。2017年にホノルルマラソンを走りました。息子も参加していました。最初は調子良く走っていたのですが、30kmを超えたあたりからガクンとスピトーが落ちてしまいました。10kmを超えたあたりで息子を追い抜かしていたのですが、最後は追いつかれてしまいました。しかし、最後は息子にリードしてもらいながら一緒にゴールしました。懐かしい思い出です。

▪️毎朝使っているマグカップです。2017年にホノルルマラソンを走りました。息子も参加していました。最初は調子良く走っていたのですが、30kmを超えたあたりからガクンとスピトーが落ちてしまいました。10kmを超えたあたりで息子を追い抜かしていたのですが、最後は追いつかれてしまいました。しかし、最後は息子にリードしてもらいながら一緒にゴールしました。懐かしい思い出です。

2017ホノルルマラソン

ノースショアと移民

▪️その時、マラソンを走るだけでなく、ちょっと観光もしました。そのような観光で「Eggs’n Things」という有名なカフェにも食事をしに行きました。そのカフェでハワイのお土産として購入したものが、このマグカップなのです。その時から、自宅で毎日のように使ってきました。ところが、自分自身の不注意で台所の水切り籠で、他の鉢をぶつけて取っ手がぽろっと取れてしまったのです。悔しいな。ホームセンターで陶器用のボンドを買ってくっつけてみようと思います。陶器には、「エポキシ樹脂」のボンドを使わないといけないみたいですね。

大崎博子さんのこと

▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。

▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。

▪️娘さんともインターネットのビデオ通話で毎日のように話をして、ご家族やまわりのご友人ご近所さんとはLINEでもつながっておられました。きちんとエンディングノート等も準備をされていました。ご近所の皆さんのさりげない気遣いや見守りも大切ですね。私は大崎さんのご著書も拝読していましたし、ほぼ毎日大崎さんのXへの投稿も拝見していました。Xでは、20万人を超えるフォロワーがおられました。私もそのようなフォロワーの1人です。大崎さんは2冊の書籍も出版されていました。そのうちの1冊は拝読させていただきました。『89歳ひとり暮らし。お金がなくても幸せな日々の作りかた』です。大崎さん以外にも、何人かの高齢者のひとり暮らしの女性が書籍を出版されています。でも、男性はいないのです。ここは大切なポイントかもしれまん。

▪️さて、大崎さんが亡くなられたこと、娘さんが大崎さんのXにポストされたことで知ることになりました。Xへの投稿がないので心配していたのですが、驚きました。大崎さんは娘さんにXのパスワード等を教えておられたのですね。しかも、亡くなったことをフォロワーに伝えて欲しいとお願いもされていました。でも、どうやって最期を迎えられたのかはわかりませんでした。そのあたりのこと、記事に以下のように説明されていました。

「『今日はめずらしく電話に出ないな、出かけているのかしら?』と思っていたところ、母の近所に住む友人から、私宛にLINEが届いたんです。何かあったときのために、ご近所さんや母の友人数名とLINEを交換していました。

連絡をくれたのは、お向かいのマンションに住む方で、日本時間の7月23日20時頃です。『今日は珍しくXに1度もツイートがないし、夜になっても部屋に灯りがつかないの。心配だから家を訪ねてもいい?』という内容でした。

母は団地の上の階に住む別のお友だちに合鍵を渡していたので、その方に鍵を開けてもらって、その後念のため警察が来て確認、という順序でした。」

お2人は自宅のなかで最期を迎えときのために、すぐに発見してもらい、家族に連絡がいくよう準備していました。

▪️大崎さんは、細かな何重ものセーフティーネットの中で最期を迎えられたことがわかります。遠いイギリスで暮らしておられる娘さんとはインターネットのビデオ電話で毎日のようにお話をされていました。そのイギリスに暮らしておられる娘さんと、ご近所の大崎さんのお友達とはLINEでつながっていました。もちろん、部屋の灯りが点灯しないことに気がつくさりげないご近所の皆さんの気遣いも大切です。大崎さんの同世代のお友達はすでに亡くなっておられていますから、お友達とはいっても20歳ほどお若い方達のようです。そういった「細かな何重ものセーフティーネット」を、大崎さんご自身が時間をかけて築いてこられたのでしょう。

▪️ところで、大崎博子さんは、突然亡くなられました。身体が弱って衰弱しておられた様子は窺えません。「Xに投稿されていた夕飯の手料理の残りは冷蔵庫にしまわれていました。部屋の中は掃除も整理整頓もされていて、きれいに保たれていました」とのことですから、最後まできちんと暮らしておられたのです。これから先の予定もカレンダーに記入されていたといいます。誰もがご自身の最期の瞬間がやってくるのかはわからないけれど、「細かな何重ものセーフティーネット」を築き、早め早めに終活を進めてこれたことは本当に素晴らしいと思います。見習わなくてはと思います。とはいえ、娘さんをはじめとしてご遺族の皆さんには、大崎さんが亡くなったことを受け止めるためには少し時間が必要なようですね。突然でしたからね。

JR山科駅

▪️ 帰宅時のJR山科駅です。帰宅するときは、この山科駅で湖西線に乗り換えます。時々、間違ってまた琵琶湖線に乗ってしまいます。その山科駅で、空を見上げると、こんな空でした。綺麗だなと思いました。三日月も見えました。夕闇が素敵だなと思いました。そこに、琵琶湖線の電車が入ってきました。もちろん、これには乗らずに、この後の湖西線の電車に乗りました。おそらく、この写真を撮っているのは、このプラットホームで私だけかなと…。

▪️日常的、当たり前、そのような風景に「美しさ」を見出すことができた…そのように思いました。幸せです。おそらく、皆さんの周りでも、そのような風景が突然現れてくるのではないかと思います。当たり前の日常に、突然現れる「美しさ」に気がつくと、とても幸せな気持ちになりますよ。

▪️このブログでは、どんな「しょうもない」ことでも、私として「ピン!」ときた事について、投稿しています。

「練習会」へのお誘い

▪️滋賀県庁の職員さんからメールが届きました。一緒に、世界農業遺産に向けて知恵を絞り合った仲間まお1人です。世界農業遺産の申請作業をしていたころ、そのアピールも兼ねて、10月に開催される「びわ100」(「びわ湖チャリティー100km歩行大会」)に参加してきました。第3回に初めて参加し、それから第6回まで(第7回はコロナ禍で中止と、第8回は練習不足で断念)、そして第9回に参加しました。大雨の降る最悪のコンディションの時もありましたが、とりあえず5回とも全て完歩しました。

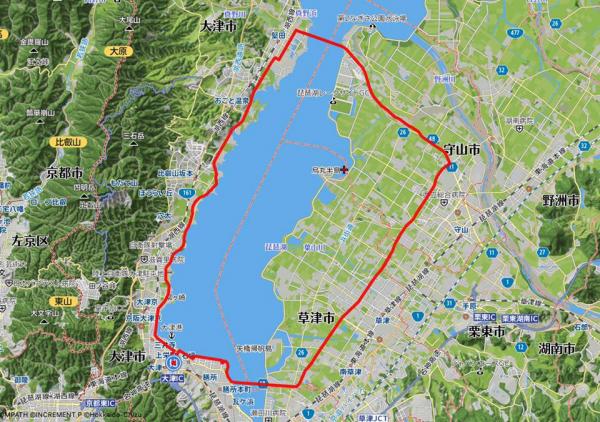

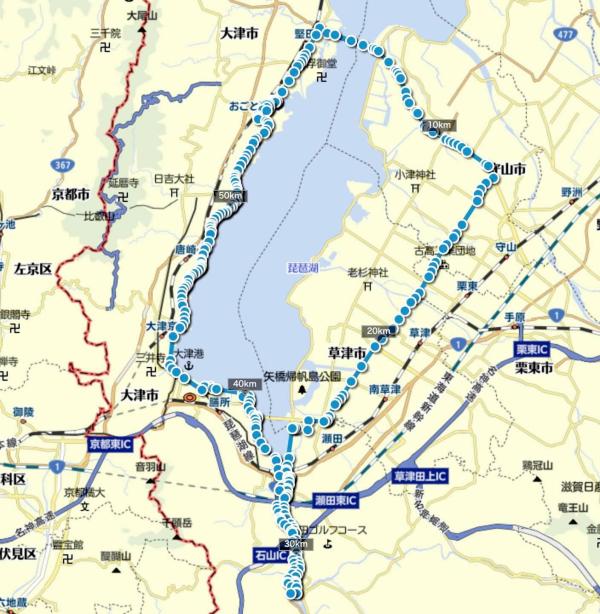

▪️過去、全て完歩できたのは、事前に、滋賀県庁の皆さんと一緒に琵琶湖の南湖を1周する「練習会」に参加していたからだと思います。ウルトラウォーキングの「しんどさ」(メンタルも含めて)をあらかじめ身体に覚えさせておくことができたからです。県庁をスタートして時計回りでまた県庁まで戻るコースです。これでだいたい42km程度になります。昨年は、都合がつかず、自分1人で南郷洗堰でリターンする(本番は南郷洗堰を折り返す)コースを歩きました。きつかったで。これでだいたい55km。今年も1人で歩くつもりだったのですが、お誘いを受けたので月末に開催される「練習会」に参加させていただこうと思います。

▪️トップの画像の地図は、練習会のコースです。本番は草津市にあるイオンのところで南郷洗堰のある南に方角を変え瀬田川沿いに歩くのですが、「練習会」では近江大橋を渡って県庁に戻ります。以前は、「練習会」でも朝6時半頃にスタートして晩に到着していました。また本番と同じ南郷洗堰でリターンしていました。一番下の画像の地図がそのコースです。しかし、それでは遠方の方達の参加が難しくなることから、今年は7時半にスタートするようです。終わった後は、銭湯に入って、大津駅前の近くで宴会です。例年は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」なんですが、今回はどうなるのかな。問題は、この「練習会」の後、1人で南郷洗堰でリターンする55kmのウォーキングをやっておくかどうか…です。ちょっと悩んでいます。55kmできるのであれば、相当な自信になるのかなと思いますが、どうしようかなとまだ思案中です。

【関連投稿】

「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の練習会(2019.10.6)

今年も「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加 します!!(2018.9.18)

54kmウォーキング練習会(2016/10.3)

南湖1周42kmウォーキング(2016.9.25)

琵琶湖大橋を渡る。

▪️今日も16時前からウォーキングに取り組みました。自宅を出発して、琵琶湖大橋を渡り、対岸の守山市まで行って折り返してくるコースです。最初は暑さを感じましたが、復路、堅田の街中を歩く頃には涼しくなっていました。そう涼しく感じただけかもしれませんが。

▪️今日も16時前からウォーキングに取り組みました。自宅を出発して、琵琶湖大橋を渡り、対岸の守山市まで行って折り返してくるコースです。最初は暑さを感じましたが、復路、堅田の街中を歩く頃には涼しくなっていました。そう涼しく感じただけかもしれませんが。

▪️琵琶湖大橋では、堅田(大津市側)にある高校生たちが自転車で私を追い抜いたり(往路)すれ違ったり(復路)しました。元気ですね、かなりの急勾配の琵琶湖大橋を自転車を漕いで登ってくる人たちもいました。若いです。パワーがありますね。あと、この暑い中琵琶湖大橋を走って渡る人たちがいます。まあ、暑い中歩いて渡る人(私)もいるわけですが。今日は、琵琶湖大橋の北側の歩道を歩きました。琵琶湖の北湖がドーンと広がっていましたが、空気が澄んでいる時に見える伊吹山は今日は見えませんでした。

▪️ウォーキングで13.20km。2時間20分。歩数計は、朝からの歩数ですが、20,000歩を超えました。よく歩きました。帰宅後は、無糖のビールも美味しくいただきました。無糖のビール、今のところ、キリンビールとサントリーしか出していないんですよね。ずっと応援してきたアサヒビールも、早く無糖のビールを売り出してください。お願いしますね…って、ここに書いてもね。もうひとつ。もうじき、大学オーケストラ時代の後輩たちが、市民オケでグスタフ・マーラーの交響曲9番を演奏するらしいので、私も9番を聞きながら歩きました。続いて、10番も聞きました。私のマーラーのイメージがかなり変わりました。

“観測史上最も暑い夏” 気温がこれ以上あがったら、どうなる?猛暑日増で複合災害や健康被害の可能性も…【news23】

▪️ネットで「“観測史上最も暑い夏” 気温がこれ以上あがったら、どうなる?猛暑日増で複合災害や健康被害の可能性も…【news23】」という記事を読みました。調べてみると、動画もありました。これらは、短期間でネット上から消えていくように思います。少しメモを残しておこうと思います。

▪️気候変動・温暖化がリアルに実感できるようになってきました。でも、まだ「茹でガエル」状況から抜け出せていないようにも思います。「茹でガエル」とは、危険が迫っているけれど変化がゆるやかなため気がつかないまま、気づいたときにはすでに手遅れになってしまっている…という意味です。この記事の最後の部分では、ドイツの例が紹介されていました。ドイツでは、2021年の歴史的な洪水以降、経済エネルギー省が経済気候保護省になったのだだとか。最初の一歩ということのようです。気候変動は果たして抑制できるのでしょうか。すでにティッピングポイントを超えたのではという説もあります。ティッピングポイントとは、温室効果ガスの排出が続き大気中の濃度が限界値を越えると、後戻りできない劇的な気候変動が起こる、その臨海点のことです。実際、地球上では、グリーンランドの氷床融解をはじめ、永久凍土の融解、南極氷床の融解、アマゾン森林破壊等、といった現象が発生しています。

▪️気候変動にブレーキをかけることはもはやできないのか。いや、まだ頑張れば大丈夫なのか。もしできないとすれば、どのような適応の対策をしたらよいのか。記事にはありませんが、気候変動は農業生産に大きな影響を与えることは確かで、食料自給率の低い日本の場合は、食糧難を経験することになるやもしれません。それでなくても、農業従事者は高齢化しており、耕作放棄地も増加している現状を考えると、こういった気候変動が日本の農業に打撃を与える可能性を無視はできないのではないかと思います。以下は、メモです。専門家の予想は、かなり深刻です。「最悪のシナリオ」をさらりと語っておられますが、これが具体的にどのような恐ろしい状況なのかを専門家以外にも理解できるように具体的に示す必要もあるように思います。

・「(今世紀末の)年平均気温は20世紀末と比べて+4.5℃ということが予想されています」

・「たとえば7月の気温があれだけ暑くて、(月の)平均気温は(平年より)2℃高いぐらい。4℃上がるというのは、ものすごいことですね」

・「極端な暑さの確率が上がってくると、他の自然災害と一緒に起こる確率がすごく高くなる。極端に強い台風が来たすぐ後に熱波が来るとか」

・「熱中症の死者は30年を平均して300人ぐらい。“熱疲労”で亡くなっている方は3000人ぐらい」

・「暑くなって体温が上がる以前に、他の臓器に影響が出て亡くなってしまうことがあります。例えば、呼吸器とか循環器です。気温と疾患の関係をとると、明らかに気温が上昇したらそういう疾患の死亡が増えている」

・今回の台風10号について、気候変動によって最大風速が7.5%も増した可能性があるということです。

・今回の台風10号クラスの台風の発生頻度は、気候変動がなかった地球での場合は10年間で4.5回ですが、気候変動の影響があると5.7回に増えるという可能性を指摘しています。

・母国のドイツでも災害が増えています。例えば、2021年に歴史的な洪水があって、それを機に不安が広がり始めました。その後、選挙がありましたが、選挙にも影響が出ました。

・ドイツには昔、経済エネルギー省がありましたが、編成して、今は経済気候保護省になっています。なので、何か経済的なことをやろうとすると、必ず1回は気候のことも考えないといけないという新しいルールになっているので、最初の一歩かなという感じです。

▪️私はに2人の孫がいます。その孫たちが後期高齢者になる頃、地球はどうなってしまっているのか…とよく想像することがあります。私は21世紀の中頃には当然この世にいません。しかし、孫たちは21世紀末を生きなければなりません。

NHK「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 復活 〜サイモン&ガーファンクルとセントラルパーク〜」

▪️サイモン&ガーファンクルは、私の年齢よりも少し年上の皆さんが夢中になっていたデュオグループではないかと思います。有名な「明日に架ける橋」が発表された1970年、私は、まだ小学校6年生でした。おそらく1970年前後に20歳前後の皆さんが夢中になったのではないでしょうか。wikipediaではありますが、そこには、次のような説明がありました。

1970年発表のアルバム『明日に架ける橋 (Bridge Over Troubled Water)』の制作中に、ポールとアートの音楽に対する意見の違いが表面化した。『明日に架ける橋』は、全世界で売上が1,000万枚を超える大ヒットとなり、グラミー賞の最優秀レコード賞・最優秀アルバム賞を受賞したものの、このアルバムを最後に2人はそれぞれのソロ活動に入った。

▪️1981年9月19日、サイモン&ガーファンクルは、ニューヨークのセントラル・パークで再結成チャリティコンサートを開いて53万人もの観衆を動員しました。先日NHKの「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 復活 〜サイモン&ガーファンクルとセントラルパーク〜」では、このコンサートを契機に、荒廃したセントラルバークを再生復活させる取り組みが始まったことを知りました。

セントラルパークはニューヨーク市の財政危機から荒廃、治安も悪化し、窮地に陥っていた。セントラルパークを救うため二人を同じステージに立たせるプランが浮上。復活と再生をかけた二つの物語。

▪️このセントラルパークは、かつては荒れ果てて、誰も近づかなかった場所だったようです。しかし、寄付も集まり、このコンサートをきっかけに、自分たちの公園として大切にしてきたいという気持ちも育まれたようですね。素敵なことです。一般論として、人びとの関心が薄れるとその環境は劣化していく傾向があります。逆に、人びとが関心を再び向けると環境が改善していくこともあるのです。自分のことしか考えなかったけれど、このコンサートをきっかけとして自分たちの大切な公園なんだという意識が涵養されていたわけっです。これは公共性にも関わることだと思います。素敵な事例を知りました。

▪️セントラルパークの再生について、こちらの記事に少し詳しく説明してあります。「公園が変わる! 街が変わる!第9回 米国NY市のユニークな公民連携による公園管理(その1)」という記事です。公民連携の中で公園を維持管理する仕組みを立ち上げてこられたようです。

龍大の行動原理「自省利他」に関連する様々な活動の「見える化」

▪️Facebookに投稿された龍谷大学の投稿です。おそらく、学長室広報が投稿されているのでしょう。先端理工学部は、私が勤務する社会学部と同じく瀬田キャンパスにあるわけですが、注意が足らないせいか、お隣の学部がどのような活動をされているのか、あまりわかっていません。この「夏休み子ども理科実験・工作教室」、先端理工学部の教員・学生の皆さんが講師になって、地域社会の子どもたちに実験やものづくりを体験してもらう企画のようですね。先端理工学部ならではの取り組みだと思います。

▪️龍谷大学では、地域社会への様々な社会貢献、地域との連携に取り組んでいます。そこには、私が部長をしていた吹奏楽部であれば、吹奏楽部も参加する「夕照コンサート」や、RECジュニアキャンパス「吹奏楽体験スクール」などの課外活動も含まれると思います。単位の出る実習で地域社会と連携した取り組みや、学生の自主的なボランティア団体の活動等も含まれるでしょう。もちろん、大学として企業と一緒に取り組んでいる活動は当然でしょうかね。それぞれの実施主体としては情報発信をされているとは思うのですが、その全てを一覧できるようなサイトはないのかな…と、ふと思いました。自分が取り組んでいる、あるいは親しい同僚が取り組んでいることは知っていても、学部が違ったり、キャンパスが違ったりすると、よくわからなくなってしまいます。学内の様々な取り組みのことを知り、お互いに刺激を与え合えるようになったら素敵だなと思うのです。それぞれの部署ごとに情報を収集し、整理すれば、ちょっと手間はかかるけれど比較的簡単にできるとかと思います。言い換えれば、龍谷大学の行動原理「自省利他」の見える化なのかな。

秋が近づいてきているのかな。

▪️左の画像。昨日撮ったものです。最近の我が家の小さな庭のことを少し。まだまだ暑いのですが、我が家の小さな庭の池の辺りには、シュウメイギクが蕾をつけています。秋を予感させます。庭のあちこちに、シュウメイギクが生えているんです。花を咲かせた後、晩秋、タンポポみたいな綿毛で種を飛ばすせいでしょうか、庭のあちこちに花を咲かせるのです。そのシュウメイギクがまだ蕾なのに、アゲハ蝶がとまっていました。近づいても飛び立ちません。夏バテ…でしょうかね。

▪️右の画像。今日撮りました。台風が去ったあと、このタマスダレが咲き始めました。このタマスダレの葉を、ハマオモトヨトウという蛾の幼虫が食い荒らすのですが、今のところ被害は発生していません。注意します。それから、これからの季節で気になるのはヒガンバナです。まだ、芽が伸びてきません。気温が下がった頃に芽を伸ばすのですが、今年は残暑というよりも、酷暑がまだまだ続きそうなので、いつ頃咲き始めるのかな、果たして咲いてくれるのなと、ちょっと気を揉んでいます。今日は多少涼しい風が吹いていたので、滞っていた庭の世話をしました。