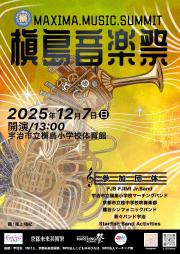

槇島音楽祭

▪️この前の土曜日のことになりますが、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督をされている若林義人先生を囲む会があり、吹奏楽部のOBOGの皆さん、そして現役部員の幹部の皆さんが参加されました。先生のお誕生日に合わせて、コンクールでの6年連続金賞受賞に導いてくださったことを感謝しようと「若林監督お誕生日会&日本一おめでとう会🎂🥇✨」が開催されました。私は、OBOGではないのですが、副部長さんに呼ばれて参加することにしました。

▪️この前の土曜日のことになりますが、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督をされている若林義人先生を囲む会があり、吹奏楽部のOBOGの皆さん、そして現役部員の幹部の皆さんが参加されました。先生のお誕生日に合わせて、コンクールでの6年連続金賞受賞に導いてくださったことを感謝しようと「若林監督お誕生日会&日本一おめでとう会🎂🥇✨」が開催されました。私は、OBOGではないのですが、副部長さんに呼ばれて参加することにしました。

▪️その際、OBOGの吉田周晃ご夫妻とお話をさせていただくことができました。音楽一家で、お子さんたちも楽器をされています。素晴らしい。そして吉田さんは、宇治市で槙島音楽祭を開催に向けてご尽力されているようです。このような音楽祭です。

令和7年12月7日(日)13:00 宇治市立槇島小学校体育館にて、地域のブラス仲間による「槇島音楽祭」を開催します。 宇治市を、槇島を、音楽の力で盛り上げて、地域を活性化させたい!しばらく楽器は触ってないけど、またみんなと一緒に演奏してみたい!子どもたちの音楽活動を一緒に支えたい!親子共演したい!

▪️地域の吹奏楽のお好きな人たちが集まって、地域を活性化させようという思い、素敵ことだと思います。親子で参加というのもいいな〜。出演団体の中に、龍谷大学吹奏楽部のOBOGバンドである「龍谷シンフォニックバンド」も入っています。そういえば、このバンドの団長さんともお話をすることができました。お若い女性の方が、頑張ってバンドを取りまとめておられます。今回は音楽、そして吹奏楽ですが、自分たちの得意なことをもとに、地域に貢献していく活動って、いろんな活動が考えられますね。

広上淳一指揮京都市交響楽団演奏会「ローマ三部作」

▪️親しくさせていただいている方から、京都コンサートホールで開催されるコンサートのチケットを譲ってもらいました。ありがとうございました。前半は、まずアメリカの作曲家バーバーの作品、「オルガンとオーケストラのための祝典トッカータ」。このバーバーの作品を初めて聴きました。バーバーは有名な「弦楽のためのアダージョ」しか知らないので、勉強になりました。

▪️親しくさせていただいている方から、京都コンサートホールで開催されるコンサートのチケットを譲ってもらいました。ありがとうございました。前半は、まずアメリカの作曲家バーバーの作品、「オルガンとオーケストラのための祝典トッカータ」。このバーバーの作品を初めて聴きました。バーバーは有名な「弦楽のためのアダージョ」しか知らないので、勉強になりました。

▪️この曲のオルガンのカデンツァの部分ものすごかったです。びっくりです。オルガニストの石丸由佳さん、演奏の際に座っている椅子の両端をがっしり掴んで、パイプオルガン用の靴を履いて、踵や爪先を同時に使いながら、両足で複雑な演奏をされていました。手鍵盤、足鍵盤や、演奏したいパイプを選ぶストップ等が一体になった演奏台、今回は指揮台の横に置かれていました。そのためカデンツァの難しさと大変さがよくわかりました。石丸さんが舞台転換の際に、指揮者の広上淳一さんとステージでお話をされていた時におっしゃっておられましたが、腰に悪いそうです。なるほどでね〜。京都コンサートホールのパイプオルガンは、ドイツ製、国内最大級の規模です。興味深いことに、京都らしく、竹製のパイプで尺八や笙といったわがっきの音も出せるとのこと。石丸さんはリハーサルの前日、4〜5時間かけてどのパイプを組み合わせて演奏するのか、事前に、音作りに取り組まれていました。オルガニストは、みなさんそうやって音作りをされるようです。パイプオルガンって、大変です。

▪️前半の後の曲は、イタリアの作曲家レスピーギの「ローマの祭り」でした。休憩の後は、レスピーギの「ローマの噴水」、そして最後は「ローマの松」でした。ということで、レスピーギのローマ三部作を、一度に堪能することができました。CDではそのような経験がありますが、実際のコントートでは初めての経験でした。そして最後の「ローマの松」はやはり盛り上がりました。まあ、そういう作品なんです。小柄な広上さんは、いつものように指揮台の上で踊ったり飛び跳ねるようにしながら、肩から腕全体を使って指揮されていました。個人的には広上さんの指揮の姿そのものも楽しめました。お元気です。同い年とは思えません。指揮者って、元気になる仕事なのかな。

▪️そうそう、レスピーギでは、石丸さんがオルガンを演奏されました。今度は、オーケストラの後ろの演奏台で。よく見ると石丸さんの左側にモニターが見えました。モニターの中の指揮者を確認しながらえんそうされているのですねあ。もうひとつ。コントラバスの団員さんが急病になり、急遽、知り合いの方のお連れ合いが客演として演奏されていたそうです。でも、プログラムの印刷には間に合いませんよね。

神戸マラソンと収穫祭

今日は神戸マラソンの日です。龍谷大学吹奏楽部OB・OGで、親しくさせていただいている前田美寿穂さんと廣瀬貴生さんも走られることがわかっていました。本当は、神戸の街の沿道から応援できれば良いのですが、今日は、前田さんから教えていただいたアプリ「応援navi」を使って応援しました。便利なものができているんですね。

今日は神戸マラソンの日です。龍谷大学吹奏楽部OB・OGで、親しくさせていただいている前田美寿穂さんと廣瀬貴生さんも走られることがわかっていました。本当は、神戸の街の沿道から応援できれば良いのですが、今日は、前田さんから教えていただいたアプリ「応援navi」を使って応援しました。便利なものができているんですね。

▪️おそらく、神戸マラソンを走る選手は、どこかにGPSをつけて走ることになっているのでしょう。地図上をお2人の小さな⚪︎が少しずつ移動していきます。私は神戸出身なので、地図上で移動していくお2人の⚪︎を確認しながら、頭の中に神戸の街の風景が浮かんできて、応援しながら楽しむことができました。もっとも私の頭の中に浮かんでくる風景って、阪神淡路大震災以前の風景何ですけどね。実際には、ビルやマンションだらけだと思います。神戸の中心市街地はタワーマンションがたくさん建設されていますからね。ただ、西の方に進むと須磨や垂水のあたりは、まだ昔の風景が残っているのではないかと思います。

▪️コースは、明石海峡大橋を潜り抜けた後、明石の手前で折り返して神戸の街中に戻ってくることになります。以前は、高い橋を渡らないといけなかったと思うのですが、新しくなったコースでは、平坦な道だったのではないかと思います。それでも、今日は気温が高く、屋外を歩いているのには快適でしたが、フルマラソンを走っている人たちには暑すぎたのではないでしょうか。予想よりも遅いタイムでのゴールとなったようです。暑い中、お疲れ様でした。前田さんは、来月は奈良マラソンが、2月には大阪マラソンが控えています。すごいですね。大阪マラソンで自己ベストが出るように調整されています。頑張っていただきたいです。

▪️さて、アプリでお2人を応援しながら、私はといえば、暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木で開催された「仰木大収穫祭」というイベントを見学してきました。開催場所は、一般社団法人仰木地区活性化委員会が経営する直売所「わさいな仰木」の敷地でした。仰木の集落内にある様々な団体が出展されていました。食べ物だけでなく、織物や可愛らしいグッズの販売も行われていました。加えて、外部の業者さんのキッチンカーもやってきていました。また、どういうわけか自動車販売会社のブースもあります。警察のパトカーや消防自動車の見学もできるようになっていました。イベントに訪れた皆さんの様子を拝見しながら、買い物もさせていただきました。餅まきや抽選大会もあります。去年はお米があたりましだ、残念ながら、今年は抽選には当たりませんでした。(持病のこともあり糖質制限をしていることもあり、ご飯はいただくわけにはいかないので、昨年当たったお米は親戚にプレゼントしました)。写真は、「わさいな仰木」から撮った比良山系です。写真ではあまりわかりませんが、山の上の方は紅葉しています。

▪️さて、アプリでお2人を応援しながら、私はといえば、暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木で開催された「仰木大収穫祭」というイベントを見学してきました。開催場所は、一般社団法人仰木地区活性化委員会が経営する直売所「わさいな仰木」の敷地でした。仰木の集落内にある様々な団体が出展されていました。食べ物だけでなく、織物や可愛らしいグッズの販売も行われていました。加えて、外部の業者さんのキッチンカーもやってきていました。また、どういうわけか自動車販売会社のブースもあります。警察のパトカーや消防自動車の見学もできるようになっていました。イベントに訪れた皆さんの様子を拝見しながら、買い物もさせていただきました。餅まきや抽選大会もあります。去年はお米があたりましだ、残念ながら、今年は抽選には当たりませんでした。(持病のこともあり糖質制限をしていることもあり、ご飯はいただくわけにはいかないので、昨年当たったお米は親戚にプレゼントしました)。写真は、「わさいな仰木」から撮った比良山系です。写真ではあまりわかりませんが、山の上の方は紅葉しています。

▪️会場では、「仰木地域共生協議会」の方にお会いしました。今年度から仰木は農水省の「農村RMO」の補助金を受けられるようになり、その受け入れ団体として、昨年度末に「仰木地域共生協議会」を立ち上げたのです。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加している事業です。「仰木地域共生協議会」では、隣接する新興住宅地から農業ボランティアを募っており、現在、5名ほどの皆さんが参加されています。「みんなの愛土農園」という名前が付けられています。今日、私もそこに加えていただくことができました。簡単です。LINEグループに登録させて頂いたのです。このLINEグループで農作業に関する連絡が入ってくるようです。また、いつボランティアに入るかを知らせる、つまりシフトですね、そのシフト用のアプリもあるそうです。それについては、後日教えていただくことになりました。

▪️白い花、我が家の庭のカンツバキです。今日、一輪咲いていることに気がつきました。今日は暖かい日でしたが、冬が近づいています。

11月14日は「世界糖尿病デー」なんですって。

▪️一昨日、月1回の糖尿病のクリニックへ行きました。薬が切れてしまうので。週末の土曜日が仕事もなく都合が良いのですが(日曜日は休診)、土曜日は午前中だけで、しかも予約のみということで、すでに予約でいっぱいでした。仕方なく、水曜日に診察を受けることにしました。診察といっても、血液と尿の検査をするだけです。分析の機械がクリニックにあって、技師の方が30分ぐらいで分析して、その結果を機械が紙に打ち出すわけです。その検査結果をもとに医師に診察をしていただくことになります。でも、あまり診察という感じはしません。やはり聴診器を当ててもらい、触診をしてもらって初めて診察という気になるんですけど…。私の糖尿病という病気の場合は、聴診器も触診も関係ないのでしょうね。

▪️結果ですが、今回もHbA1cは「5.3」でした。HbA1cとは、過去1〜2ヶ月の血糖値の平均を反映する、赤血球中のヘモグロビンに糖がどれだけ結合しているかの割合を示す検査値のことです。クリニックで示されている基準値は4.6〜6.2ですが、健康な人は5.6以下なのだそうです。ということで、病気ではありますが、健康な人と同じような数値になっています。かなり気をつけて糖質制限を意識していますので。この糖質制限の話を聞いて「食べたいものが食べられない、そんな人生で良いのか」。時々、そんなふうに尋ねられることがります。でも、糖質制限をしながらも、食生活では特に不満はないので、個人的には食のストレスはありません。むしろ、糖尿病はガン、心臓疾患、脳疾患、様々な病気の万病の元といわれているので、そのような病気になるリスクが減っているというふうに前向きに理解しています。とは言っても、病気になる時はなってしまうとは思いますけどね。

▪️ところで、こういうことを教えてもらいました。人間の体は、腎臓の尿細管で糖を再吸収する仕組みになっているのですが、私が服用している薬は、糖の再吸収を防ぎ、糖を尿とともに排出するように働きます。SGLT2阻害薬という薬です。ここまできちんと理解していました。ところが、この薬が、老化細胞を除去し、加齢関連疾患の治療に有効であることが発見されたというのです。この記事をご覧ください。う〜ん、喜んで良いのかな微妙。

▪️最後に、今日、11月14日は「世界糖尿病デー」なんですって。知らなかったな。こちらから、「世界糖尿病デー」の趣旨についてお読みいただけます。

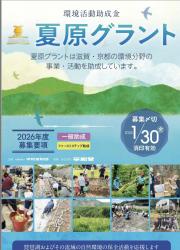

公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」

▪️公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」。2026年度の応募受付期間は、2025年12月1日(月)から2026年1月30日(金)までです。郵送のみの受付、当日消印有効です。「夏原グラント」では、地域で頑張って取り組まれているたくさんの環境活動団体を応援してきました。助成金は、団体の皆さんが使いやすい仕組みになっています。ぜひ、会場での説明会・相談会、オンラインでの相談会に気軽にご参加いただければと思います。選考委員長からのお願いです。詳しくは、こちらをご覧ください。

▪️公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」。2026年度の応募受付期間は、2025年12月1日(月)から2026年1月30日(金)までです。郵送のみの受付、当日消印有効です。「夏原グラント」では、地域で頑張って取り組まれているたくさんの環境活動団体を応援してきました。助成金は、団体の皆さんが使いやすい仕組みになっています。ぜひ、会場での説明会・相談会、オンラインでの相談会に気軽にご参加いただければと思います。選考委員長からのお願いです。詳しくは、こちらをご覧ください。

▪️この「夏原グラント」には、2014年から選考委員に就任しました。選考委員長であった仁連孝昭先生がご退任になられたことから、役不足ですが、今年の4月から選考委員長に就任いたしました。10年以上この「夏原グラント」の選考委員を務めさせていただき、いろいろ思うことがあります。助成をさせていただく団体間に、協働や連帯の契機が生まれてきてほしいなあということです。今年の夏に、夏原グラントでは市民環境講座を開催しました。選考委員から毎年2人の委員が講師となって講座を受け持つことになっています。今年は、私の番でした。講演のタイトルは「助成団体間の連帯を深めていくために」にさせていただきました。「夏原グラント」自体も、次のステップに進み、発展していってほしいという思いがあるのです。

【ハイライト】立命館大学 vs. 関西学院大学|2025年11月9日【関西学生第7節】

▪️関西学生アメリカンフットボールリーグ Div.1、母校のチームである関西学院大学ファイターズ、ライバルチームの立命館大学パンサーズと対戦し、3-24で完勝しました。前半第2Q、フィールドゴールで3点を入れたあと、後半で3つのタッチダウにより立命館を突き放しました。ファイターズの皆さん、おめでとうございます。ファイターズは、1位、リーグ優勝です。立命館は、どこか力をうまく出しきれなかった印象です。それはちょっと残念です。

▪️このあと、関西リーグの上位3校、関学、立命、関大が全日本大学選手権に出場します。その決勝戦が甲子園ボウル。関学が勝ち抜いて、甲子園ボウルに連れて行ってくれることを楽しみにしています。そして、龍谷大学シーフォースですが、Div.2で頑張っています。現在、全勝です。残りの対戦は、桃山学院大学と京都産業大学。入れ替え戦にも勝利して、Div.1に復帰してください。関東の方では、今日、東大と明治が対戦しました。ひょっとして東大が…と思っていましたが、明治が勝利しました。

▪️全日本大学アメフト選手権、こんな感じになりました。関西学院大学が決勝の甲子園ボウルに進むためには、これまでの試合や実力を拝見すると、準決勝まで進むでしょうが、そこで関西大学か明治大学に勝たなければなりません。関西大学は関西リーグで関学と引き分けています。どうなるかな〜。立命館は、対戦するであろう法政にも早稲田にも春の試合で勝っているようですね。31-3法政、49-0早稲田。圧倒していますね。おそらく、甲子園ボウルは、関西同士、おそらくですが関学と立命館の対戦になる可能性が高いと思います。ということで、チケットの購入を考えなければ。龍谷大学に勤務する関学出身者の同窓会、龍谷大学新月会の仲間と一緒に観戦します。

▪️決勝の甲子園ボウルで関西学院大学と立命館大学が対戦するようになると、全国大会なのにローカル大会のような感じになってしまいます。ローカル大会化。それぞれの大学の出身者は盛り上がるでしょうが、全国的な視野でみたときは、「なんだかな~…」という気持ちの人がたくさん生まれやしないかと、ちょっと気にしています。

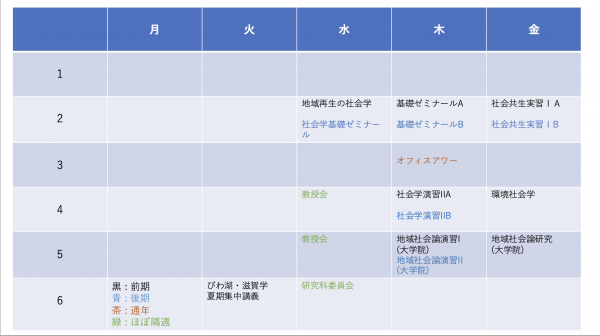

来年度の時間割(暫定)

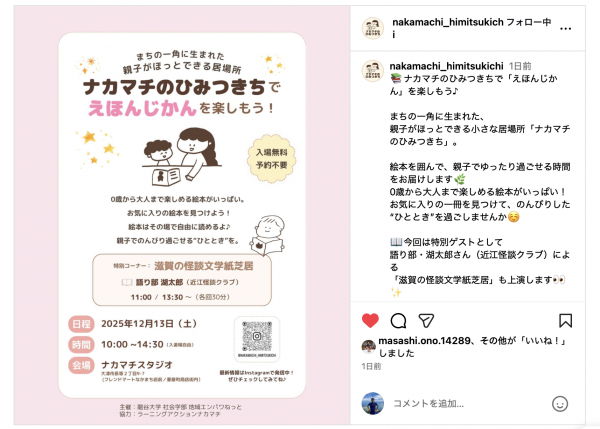

大型プリンター

▪️深草キャンパス聞思館4階の「社会学部プロジェクトワークルーム」に大型のプリンターが入りました。昨日は、指導している社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」で学生さんたちが地域の皆さんと相談をして企画している取り組みのチラシを、この大型プリンターでポスター風に印刷してみました。今回のこの企画では、以前、先輩たちが取り組んだ「あつまれ!みんなで作る絵本館」というイベントの時に、地域の皆さんにご寄付いただいた絵本を大切に保管してきましたが、その絵本を使って開催させていただきます。絵本館のときの記事はこちらです。今回は、事前に大学からも広報をしていただく予定です。大津駅前の中心市街地にお住まいの皆様、大津市にお住まいの皆様、絵本好きの皆様、ご注目ください。