260,000アクセス感謝!!

■アクセスカウンターが、先ほど「260,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「250,000」を超えたのは2022年8月25日でした。「200,000」から「210,000」までは「154日」、「210,000」から「220,000」までは「97日」、「220,000」から「230,000」 までは107日、「230,000」から「240,000」までは123日かかりました。そして「240,000」から「250,000」までは「93日」、「250,000」から「260,000」までは「89日」かかっています。こうやって記録を振り返ると、少しずつではありますが、ご覧くださる方が増えていることがわかります。「250,000」から「260,000」までは、平均すれば毎日約112人の方にご覧いただきました。

■このブログを開始したのは、2012年の7月25日です。今年の7月で開設10年目になっていました。とはいっても、毎回申し上げますが、何か多くの皆さんの役に立ちそうなことを書いているわけではなく、ただ日々の出来事を書いている日記のようなものでしかありません。一人の大学教員の日々の出来事や気がついたことを書いているブログですので、ご覧いただけるだけでありがたいと思っています。心より感謝いたします。

「Ryukoku Clarinet Orchestra 2022」

■この前の土曜日のことになります。京都駅前の龍谷大学響都ホール校友会館で開催された「Ryukoku Clarinet Orchestra 2022」に行きました。龍谷大学吹奏楽部クラリネットパートの部員の皆さんによる演奏、楽しみました。 ありがとうございました。クラリネットには、さまざまな種類の同属楽器があります。普通、私たちがクラリネットと聞いて頭に思い描くのは、B♭クラリネットと呼ばれるものです。このクラリネットよりも小さく音域が高いものから、アルト、バス、コントラルト・クラリネット、コントラバス・クラリネットに至るまで、全部合わせると相当音域が広がります。素人説明で正確かどうかはわかりませんが、いろんな種類のクラリネットが合奏で生み出すサウンド、とっても気持ちよかっです。

■こちらは、当日のパンフレットです。

先ほど、「Ryukoku Clarinet Orchestra 2022」が終演いたしました!

ご来場・ご視聴いただいた皆さま、ありがとうございました🎶#龍谷大学吹奏楽部#クラリネット pic.twitter.com/tQF7B1M4Ie— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) November 19, 2022

■以下は、無料配信された動画です。終演後、ロビーに出て、観客の皆さんと交流する部員の皆さんの表情を眺めていました。出身高校の後輩の皆さんもたくさん来られていました。皆さんニコニコ顔。幸せそうでした。嬉しそうでした。いいですね〜。「順位」とか「評価」とか関係のない、純粋な音楽の喜びを感じられたのかなと思います。

第70回(2022)全日本吹奏楽コンクール全国大会 金賞団体の自由曲演奏・ダイジェスト版

■「《全国金賞》大学/職場・一般編:第70回(2022)全日本吹奏楽コンクール全国大会 金賞団体の自由曲演奏 」。ダイジェスト版ですが、金賞を受賞した演奏ばかりを聴くと、「日本のアマチュア吹奏楽って、ほんまにすごいな」と思います。ぜひ、龍谷大学の演奏もお聴きください。あわせて、全国の吹奏楽ファンのコメントもお読みください。練習時の演奏を聴いていましたが、龍大のコンクール本番の演奏には、改めて圧倒されました。3年連続金賞、3年連続全ての審査員がA評価です。本当に素晴らしい。

「龍谷大学FDフォーラム2022」の開催

■新学習指導要領のもとで「探究型」の授業に取り組んできた高校生が、2025年に大学に入学してきます。おそらく、高校でしっかりと「探究型」取り組んできた若者は、今までのような大学の講義には、物足らなさを感じるでしょうね。また、多くの大学ではこの「探究型」とも関連してくるPBL(Project Based Learning:課題解決型学習)やCBL(Community Based Learning:地域連携型学習)に取り組んでいますが、さらなる工夫が求められると思います。

■ ということで、以下のような催しが開催されます。龍谷大学の教職員対象ですが、高校や大学の関係者であれば、どなたでも参加できるようです。

龍谷大学FDフォーラム2022開催のお知らせ

新学習指導要領と高大接続 -新学習指導要領で変わる高校教育と大学に求められる教育-

高校現場において、2022年度入学の生徒から新学習指導要領に則った教育が始まっています。全ての教科において、「なぜそのような事象が起きたのか」という問いを立てて調べていくような探究型に学習形態が変化しています。学習の評価も、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的学習に取り組む態度」の3つの観点での観点別評価に変更されています。

今回、探究型学習で必要とされるデザイン思考に関する著作をお持ちの京都大学 総合博物館 准教授 塩瀬 隆之氏を講師にお迎えします。新学習指導要領の概要を理解するとともに、新学習指導要領で学んだ高校生が2025年度に大学へ進学することから、それらを見据えたカリキュラム、授業の改善を考える機会にしたいと思います。皆さまのご参加をお待しております。龍谷大学FDフォーラム2022

新学習指導要領と高大接続

-新学習指導要領で変わる高校教育と大学に求められる教育-日 時:2022年12月21日(水) 15:15-17:00

会 場: 龍谷大学 深草学舎 和顔館 B103 ※ オンライン(zoom)併用

講 師: 塩瀬 隆之 氏 京都大学総合博物館准教授

対 象: 本学教職員及び大学関係者 、 高校関係者

主 催: 龍谷大学学修支援・教育開発センター/高大連携推進室

【お申込方法】 こちらのフォームよりお申込みください。

【申込期日】 12月19日(月)オンライン参加の場合、接続先URLを申し込み時のE-mail宛にお送りいたします。

なお、当フォーラムはオンデマンド配信の予定はありませんのでご了承ください。龍谷大学 学修支援・教育開発センター(教学企画部)

tel:075-645-2163 e-mail: dche@ad.ryukoku.ac.jp

往生浄土

■ 昨日は朝一番で深草キャンパスへ。まあ、朝一番とはいっても、普通、社会人の始業時間って8時半か9時ですから、朝一番と気張るほどのことはないのですが…。9時から1時間程、自分が担当している大学の仕事のことや大学の将来のことで、大学の幹部や研究部長と共に懇談しました。ところが、その次の予定は15時15分から、4講時に留学生を対象にした授業になるので、なんと5時間ほど時間が空いてしまうことになりました。いったん自宅に帰って出直してくるのも面倒だし、深草キャンパスで時間を過ごすことにしました。深草に自分の研究室はありませんが、パソコンやiPadを持ってきているので、まあ仕事はどこでもできます。

■ 昨日は朝一番で深草キャンパスへ。まあ、朝一番とはいっても、普通、社会人の始業時間って8時半か9時ですから、朝一番と気張るほどのことはないのですが…。9時から1時間程、自分が担当している大学の仕事のことや大学の将来のことで、大学の幹部や研究部長と共に懇談しました。ところが、その次の予定は15時15分から、4講時に留学生を対象にした授業になるので、なんと5時間ほど時間が空いてしまうことになりました。いったん自宅に帰って出直してくるのも面倒だし、深草キャンパスで時間を過ごすことにしました。深草に自分の研究室はありませんが、パソコンやiPadを持ってきているので、まあ仕事はどこでもできます。

■とはいえ、すぐに仕事に取り掛かるのもなあ…というわけで、一番新しい建物の成就館の上の階を見学したり、大学の講堂である顕真館にも入ってみました。いろいろ気づきがあります。2025年からは、このキャンパスで定年退職までの3年を過ごすことになります。社会学部が、瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転するからです。現在、古い学生会館のある場所に、新しい校舎が建設され、私たち社会学部はその校舎に入る予定です。

■昨日の昼食は、深草キャンパスの東門前の「新華」でとりました。深草キャンパスの周辺は、中国人の方が経営する食堂が多いのですが、こちらもそうです。お店に入ると、お店の奥さんから「ひさしぶりですね」といって迎えてくれました。覚えていてくださったんですね。以前、研究部長をしているときに、時々、この「新華」を利用していました。その「新華」を出てキャンパスに戻るとき、東門の掲示板に写真の掲示物が貼ってありました。「往生浄土」と大きく書かれています。その下には、小さなじで「往生浄土」の説明が書いてありました。

「往生」とは、本辛い、阿弥陀如来の浄土に往き生まれることです。

日時用的に使われるような、途中で行きづまっ他まま身動きが取れなくなることではありません。

阿弥陀如来の本願には、「あらゆる人々に南無阿弥陀仏を信じさせ、称えさせて、浄土に往生せしめよう」と誓われています。

浄土真宗の往生は、この阿弥陀如来の本願のはたらきに夜往生です。

親鸞聖人は、如来のはたらきにより新人ほ得て念仏する人は今この人生において、「必ず仏に成るべき身」(現生正定聚)となり、命終わった時には浄土に生まれて必ずさとりに至る(往生即成仏)と示されています。

わたしたちにとって大事なことは、この人生において如来のはたらきをうけいれること、つまり、信心を得て念仏する身にならせていただくことです。

それはそのままおうじょうする身とならせていただくことなのです。

阿弥陀如来の本願に気がついた人は、それぞれの人生を大切に歩むことができます。本願寺出版社発行『親鸞様の教えって何?』より

■「往生浄土」。一般的に使われる意味と、本来の仏教的な意味とでは大きな違いがありますね。だから漫才師の大木こだまさんのギャグ「往生しまっせ」も、「(さあ、これから)浄土に往き生まれ(ますよ)」という違う意味になるわけです。素敵です、「往生しまっせ」。

滋賀県琵琶湖地域「世界農業遺産」認定記念祝賀会

■本日、滋賀県庁農政水産部農政課企画で世界農業遺産を担当されている職員さんから、写真が届きました。先日、このブログに「『世界農業遺産』認定シンポジウム」を投稿しましたが、このシンポジウムの後に開催された小さな祝賀会の時の写真です。この祝賀会が開催される前には、野洲市で「魚のゆりかご水田」に取り組んでおられる農家の堀彰男さんに、「世界農業遺産の認定を今後の地域での活動にどのように活かしていくのか」、まだちょっと抽象的な言い方になりますが、そのようなことについて相談をさせていただきました。また、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」においては、湖岸地域とともに、その湖岸地域を含む流域の上流地域との交流が大切になってくると考えています。夢は広がります。そのようなことも、祝賀会では堀さんにお話させていただきました。共感もしていただきました。今後の展開が非常に楽しみです。

【関連エントリー】「『世界農業遺産』認定のお祝い」

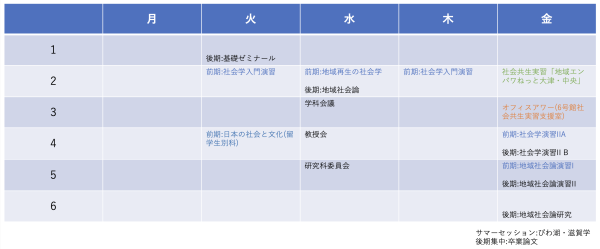

2023年度の時間割

■来年度(2023年度)の時間割が暫定的に決まりました。2024年度は特別研究員になる予定です。研究専念の年度にさせていただきます。大学教員生活で研究に専念できる最後の年になります。2025年と2026年度で研究成果の報告、成果物(著書、論文)の提出、成果の大学への還元を行い、2026年度を最後に龍谷大学を定年退職いたします。定年退職に向けて、いよいよカウントダウンを行う感じになってきました。

■そのようなわけでして、来年度、2023年度は「社会学演習IA」(前期)と「社会学演習IB」(後期)、すなわち3回生のゼミの担当から外れます。仮に、来年度2023年度に3回生のゼミを担当しても、2024年度は私は特別研究員になる予定であるため、4回生に進級したゼミ生の指導ができなくなることから、あらかじめ募集を行わない決まりになっています。また、来年度は、今年度に引き続き留学生別科の「日本の社会と文化」の授業を担当します。