NHK交響楽団の村上淳一郎さん(ヴィオラ)

▪️NHK交響楽団の村上淳一郎さん(ヴィオラ)の記事と動画です。記事は、「ぶらあぼ『村上淳一郎(ヴィオラ)』」

「ヨーロッパで常に感じていたのは、“音楽は文化である”ということです。音楽家も聴衆も皆、作曲家と同時代の文学や絵画に深く精通し、音楽・美術・文学・政治、人々のメンタリティ、風習や習慣など文化全般を、横のつながりで驚くほど把握している。ときにその根拠の上に『だからここはUp bowで弾く』と具体的な奏法アイディアにまでたどり着く。ヨーロッパではこどもの頃から音楽史に世界史を絡めて勉強するし、多言語を習得するので、それらは言わば標準装備です。文化として総合的に理解を深めて、次世代に繋げていく、という意思がとても強くあります。僕たちも、これらの要素を学んで、自らに取り込める機会があれば、演奏家も聴衆も一緒になって、この素晴らしい文化をさらに味わい楽しめると思います。このシリーズは今後、ヴィオラという楽器を中心に、こういう試みを考えています。ぜひ楽しみにしてください!」

琵琶湖大橋を渡る。

▪️今日も16時前からウォーキングに取り組みました。自宅を出発して、琵琶湖大橋を渡り、対岸の守山市まで行って折り返してくるコースです。最初は暑さを感じましたが、復路、堅田の街中を歩く頃には涼しくなっていました。そう涼しく感じただけかもしれませんが。

▪️今日も16時前からウォーキングに取り組みました。自宅を出発して、琵琶湖大橋を渡り、対岸の守山市まで行って折り返してくるコースです。最初は暑さを感じましたが、復路、堅田の街中を歩く頃には涼しくなっていました。そう涼しく感じただけかもしれませんが。

▪️琵琶湖大橋では、堅田(大津市側)にある高校生たちが自転車で私を追い抜いたり(往路)すれ違ったり(復路)しました。元気ですね、かなりの急勾配の琵琶湖大橋を自転車を漕いで登ってくる人たちもいました。若いです。パワーがありますね。あと、この暑い中琵琶湖大橋を走って渡る人たちがいます。まあ、暑い中歩いて渡る人(私)もいるわけですが。今日は、琵琶湖大橋の北側の歩道を歩きました。琵琶湖の北湖がドーンと広がっていましたが、空気が澄んでいる時に見える伊吹山は今日は見えませんでした。

▪️ウォーキングで13.20km。2時間20分。歩数計は、朝からの歩数ですが、20,000歩を超えました。よく歩きました。帰宅後は、無糖のビールも美味しくいただきました。無糖のビール、今のところ、キリンビールとサントリーしか出していないんですよね。ずっと応援してきたアサヒビールも、早く無糖のビールを売り出してください。お願いしますね…って、ここに書いてもね。もうひとつ。もうじき、大学オーケストラ時代の後輩たちが、市民オケでグスタフ・マーラーの交響曲9番を演奏するらしいので、私も9番を聞きながら歩きました。続いて、10番も聞きました。私のマーラーのイメージがかなり変わりました。

NHK「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 復活 〜サイモン&ガーファンクルとセントラルパーク〜」

▪️サイモン&ガーファンクルは、私の年齢よりも少し年上の皆さんが夢中になっていたデュオグループではないかと思います。有名な「明日に架ける橋」が発表された1970年、私は、まだ小学校6年生でした。おそらく1970年前後に20歳前後の皆さんが夢中になったのではないでしょうか。wikipediaではありますが、そこには、次のような説明がありました。

1970年発表のアルバム『明日に架ける橋 (Bridge Over Troubled Water)』の制作中に、ポールとアートの音楽に対する意見の違いが表面化した。『明日に架ける橋』は、全世界で売上が1,000万枚を超える大ヒットとなり、グラミー賞の最優秀レコード賞・最優秀アルバム賞を受賞したものの、このアルバムを最後に2人はそれぞれのソロ活動に入った。

▪️1981年9月19日、サイモン&ガーファンクルは、ニューヨークのセントラル・パークで再結成チャリティコンサートを開いて53万人もの観衆を動員しました。先日NHKの「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 復活 〜サイモン&ガーファンクルとセントラルパーク〜」では、このコンサートを契機に、荒廃したセントラルバークを再生復活させる取り組みが始まったことを知りました。

セントラルパークはニューヨーク市の財政危機から荒廃、治安も悪化し、窮地に陥っていた。セントラルパークを救うため二人を同じステージに立たせるプランが浮上。復活と再生をかけた二つの物語。

▪️このセントラルパークは、かつては荒れ果てて、誰も近づかなかった場所だったようです。しかし、寄付も集まり、このコンサートをきっかけに、自分たちの公園として大切にしてきたいという気持ちも育まれたようですね。素敵なことです。一般論として、人びとの関心が薄れるとその環境は劣化していく傾向があります。逆に、人びとが関心を再び向けると環境が改善していくこともあるのです。自分のことしか考えなかったけれど、このコンサートをきっかけとして自分たちの大切な公園なんだという意識が涵養されていたわけっです。これは公共性にも関わることだと思います。素敵な事例を知りました。

▪️セントラルパークの再生について、こちらの記事に少し詳しく説明してあります。「公園が変わる! 街が変わる!第9回 米国NY市のユニークな公民連携による公園管理(その1)」という記事です。公民連携の中で公園を維持管理する仕組みを立ち上げてこられたようです。

黄昏のビギン

▪️この「黄昏のビギン」という曲、好きなんです。自分のスマホの中に歌謡曲のアルバムが入っています。由紀さおりさんの「Voice2」という昭和の名曲を集めたアルバムです。「黄昏のビギン」はその中に入っていました。素敵な曲だなと思いました。でも、もともとどなたが歌っている歌なのか、知りませんでした。

▪️「黄昏のビギン」は、作詞:永六輔/作曲:中村八大で1959年(昭和34年)に水原弘さんが歌った曲のようです。こちらのボイストレーナーの方のサイトの中に解説がありました。

1959年の第1回レコード大賞を受賞した水原弘さんの「黒い花びら」に続く、セカンド・シングル「黒い落葉」のB面曲として発売されました。夜の街で火が付き、流しの人のレパートリーとして静かなる名曲、心のスタンダードとして歌い継がれてきました。洋楽のような優雅なメロディーラインで上品な1曲であるとともに、絶品の歌唱で唄われたこの曲は、ちあきなおみさんのカヴァーで再び注目され、日本を代表するスタンダードになっています。

▪️↑の解説にもありますが、ビギンとは「ツチャーチャツチャツチャ」というリズムです。もともとは、インド諸島の中にあるマルティニーク島を起源とするダンス・リズムのことです。今回ま動画は、長谷川きよしさんとPatric Nugierさんです。

第31回夕照コンサート<8/31(土)>の中止について

▪️龍谷大学吹奏楽部も出演する、龍谷大学が毎年開催している「夕照コンサート」、台風のために中止になりました。非常に残念です。でも、仕方がありませんね。吹奏楽部の「夕照チーム」の皆さん、さぞや残念でしょうね。一生懸命練習してきたのに…。でも仕方がない。気持ちを入れ替えて、次のステージに向けて頑張ってください。

第31回夕照コンサート<8/31(土)>の中止について

仰木・真野浜

▪️昨日は土砂降りの夕立でウォーキングを断念しましたが、今日は、歩きました。けっこう頑張りました。台風のせいでしょう。暑さもおさまり、涼しい風が吹いていました。

▪️まずは、私が住んでいる住宅地の中を歩き、そして住宅地の山側にある仰木の集落まで坂道を登りました。その後は、坂道を一気に降って、堅田の街中を抜けて真野浜まで歩きました。真野浜では、民宿を経営されている山田 英二さんにお会いすることができました。山田さんは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の仲間です。しばらく立ち話をした後、再び、自宅に向けて歩き始めました。暮らしている地域の「地理的魅力」をじっくり味わうウォーキングでした。

▪️結果として、13.57kmを2時間18分をかけて歩きました。私としては、結構、頑張っています。速歩です。歩数は、スマホのアプリでは18,143歩。万歩計では、明日起きてからの数字ですが19,322歩。頑張りました。もちろん、スマホに入れてある音楽を聴きながらです。2時間あると、普段ゆとりがなく、じっくり聴くことができないシンフォニーもウォーキングの間に集中して聞くことができます。今日も、グスタフ・マーラーのシンフォニーを聴きました。マーラー、マイブームです。

京都市交響楽団 第692回定期演奏会

▪️昨日は、京都コンサートホールで京都市交響楽団 第692回定期演奏会が開催されました。演奏されたのは、グスタフ・マーラーの交響曲第3番です。指揮は、2022年度まで常任指揮者を務められた広上淳一さんです。交響曲は多くは4つの楽章から構成されていますが、このマーラーの交響曲第3番は全部で6つの楽章から構成されています。第1楽章は全楽章の中でも一番長く、30分以上演奏に時間がかかります。ちょっとした交響曲並みの長さになります。全体では1時間40分ほどの長さになります。

▪️1楽章の後、第2楽章から第5楽章までのそれぞれの楽章はそれほど長くありませんが、特徴は、第4楽章ではアルトの独唱が入り、第5楽章にアルトの独唱、児童合唱、女声合唱が入ることです。今回の定期演奏会では、アルトの独唱は、世界的に評価されている藤村実穂子さんでした。テレビで歌声をお聴きしたことはありますが、実際にお聴きしたのは初めてでした。このマーラーの第3番ということもあるのでしょうが、深い深い歌声でとても感動しました。第5楽章では、女性合唱の京都コーラスや児童合唱の京都市少年合唱団も活躍されていました。交響曲に人の歌声が入ると、より印象が深まります。ただ、この歌の歌詞の内容を理解するのには、作曲当時、大変影響力のあった哲学者ニーチェの思想を多少は知っていたり、そしてキリスト教文化の中で暮らしていないと伝わりにくいことかもしれません。もちろん私は、その辺りがよくわかっていなかっので、今回は、あらかじめ少しだけですが「予習」をして演奏をお聴きしました。

▪️そうそう、忘れていました、第3楽章では、ポストホルンという楽器が演奏されます。昔、郵便馬車が出発や到着を知らせるために吹かれたものです。今は小さいホルンのような形をしています。トランペット奏者の方が演奏されました。演奏する場はステージではなくて、ステージから離れた客席の奥で演奏されたようです。ようですというのは、私の席からは見えなかったものですから。そういう作曲者の指示なのですね。

▪️第6楽章は最後の楽章です。第6楽章は非常にゆっくりしたテンポで曲が進みます。美しいロマンティックな旋律が繰り返し出てきます。最後はオーケストラ全体が高揚し盛り上がっていくのです。指揮をする広上さんは小柄な方です。小柄な体を体以上に使って、時には飛び上がりながら指揮をされました。全身でオーケストラの演奏を導いていかれました。大変大変感動しました。以下は、京都市交響楽団のXへのポストです。

【第692回定期演奏会】

初日が終了しました!約2年半越しに実現した、マエストロ広上、藤村さん、京都市少年合唱団、京響コーラスとの念願のマーラーの交響曲第3番!

終演後も拍手が鳴りやむことのない、愛に溢れた大熱演となりました!本日は満員御礼👏ご来場誠にありがとうございました! pic.twitter.com/pg2DGTBZ5F

— 京都市交響楽団 City of Kyoto Symphony Orchestra (@kyotosymphony) August 23, 2024

▪️このXへのポストで、「約2年半越しに実現した」と書かれています。広上さんが退任する2022年度の最後、3月に、このマーラーの第3番を演奏することが決まっていたのですが、当時はコロナ禍の真っ最中、特に児童合唱団の皆さんへの感染を危惧して、延期になっていたのです。リベンジですね。昨日は、満席でした。私は見ていないのですが、知人のお話では、開場前から長蛇の列ができていたといいます。皆さん、楽しみにされいたんですね。このポストに書かれている通り、「終演後も拍手が鳴りやむことのない、愛に溢れた大熱演」だったと思います。

▪️ところで、昨日は京都コンサートホールへは地下鉄で行きました。写真は地下鉄の北山駅の改札口横にあった自動販売機です。管楽器のリードとか、オイルとか、楽器を拭く布とか、消耗品が売られています。吹奏楽をやっいる人たちが日常的に必要とするものですね。その下に、スコア(総譜)が売られていました。どの作品のスコアかというと、なんとグスタフ・マラーの交響曲第3番のスコアです。おそらく、自動販売機を設置されたJEUGIA(京都の楽器店)さんが、今回のコンサートにあわせて自動販売機で販売されることにされたのでしょう。私は、マーラーの交響曲のスコアは1番、2番、そして5番しか持っていなかったので、笑われるかもしれませんが、ついでに購入させていただきました。自動販売機でスコア、なんだかすごいです。

自動販売機でスコアを売っている!!

▪️明日、京都市交響楽団の第692回定期演奏会です。演奏されるのは、グスタフ・マーラーが作曲した交響曲第3番。指揮は広上淳一さん、メゾ・ソプラノは藤村実穂子さん。期待が高まります。それはともかく、Xでこんなポストを見つけました。明日のコンサートホールのある地下鉄北山駅には、JEUGIAさんの自動販売機が置かれているらしいのです。これまで気がつきませんでした。で、今、その自動販売機で、マーラーの3番のスコアを売っているんですって。びっくりです。

▪️明日の演奏会ですが、元々は、指揮者の広上さんが2022年3月に京都市交響楽団の常任指揮者を退任される直前の定期演奏会で演奏される作品だったようです。ところが、コロナ禍の中で中止になりました。というのも、マーラーの3番は全部で6楽章ですが、オーケストラ演奏に加えて、第4楽章ではアルト独唱が、第5楽章ではアルト独唱と児童合唱、そして女声合唱が加わります。特に、児童合唱の皆さんのことを配慮してプログラムが変更になったのではないかと思います。今回、これだけ多くの皆さんがコロナや、自動合唱団の皆さんについては手足口病等に罹患せずに本番をきちんと迎えられること、本当に良かったと思います。今回は、リベンジの演奏ということになりますかね。

北山駅の自動販売機メンテに来たら

京響の小西先生に会えました👏🏻

お写真ありがとうございます🥰https://t.co/nyUuI15b9a@kyotosymphony pic.twitter.com/WA4EeRuY2Z— JEUGIA三条本店ピアノサロンアプローズ (@jeugia_applause) August 21, 2024

北山駅にあるJEUGIAさんの自動販売機に、マーラーの交響曲第3番のスコアを発見して「おおすごい!」と喜ぶ、リハ終わりのマエストロ広上📸

ご自分のスマホでも自販機の写真を撮影されていました☺ https://t.co/PD2bO0v9gr pic.twitter.com/3KruPg0P9q— 京都市交響楽団 City of Kyoto Symphony Orchestra (@kyotosymphony) August 22, 2024

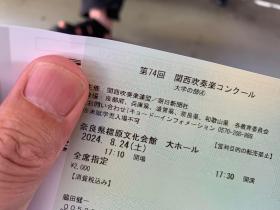

関西吹奏楽コンクールのチケット

第61回京都府吹奏楽コンクール

▪️昨日、第61回京都府吹奏楽コンクールが開催されました。龍谷大学吹奏楽部は、昨年度は、関西大会の後全国大会に出場し金賞を受賞していることから、今年度の京都府大会は招待をしていただいたのだと思います。ということで「特別演奏」ということなりました。審査は受けずに関西大会に行くということになります。

昨日、第61回京都府吹奏楽コンクールにてご招待を受け特別演奏枠で「課題曲Ⅲメルヘン」、「エル・カミーノ・レアル」を演奏いたしました。

これから関西大会でより良い演奏ができるようメンバー一同頑張ります✨️ pic.twitter.com/0GWu5arJsH

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 9, 2024

▪️今年の課題曲はⅢ「メルヘン」です。作曲は、酒井格先生。龍谷大学吹奏楽部と酒井先生との関係は大変深く、何度も、酒井先生の作品を演奏してきています。関係者に直接聞いた訳ではありませんが、そのようなこれまでの関係もあり課題曲はⅢ「メルヘン」になったのかと思います。模範演奏がYouTubeにアップされています。

▪️自由曲は、コンクールの決められた演奏時間に合わせて編曲されていると思いますが、元々のオリジナルな演奏は、YouTubeに龍谷大学の吹奏楽部の演奏がアップされています。動画を貼り付けておきます。お楽しみください。