「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されました。

■国連のFAO(国際連合食糧農業機関)に申請していた「琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定されました。申請実務を担当されてきた滋賀県庁の担当・関連職員の皆さんや、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員の皆さんのご努力と連帯が、今回の認定という形になって結実しました。おめでとうございます。2016年から申請作業のお手伝いをしてきましたので、私も大変嬉しいです‼︎

■実は、今回認定されたこと、昨日の段階でFAOの公式サイトに発表されていました。そのことを、前の農政水産部長の西川忠雄さんからご連絡いただいて知りました。また、世界農業遺産農業遺産申請に取り組み始めた際の農政水産部長の安田全男さんからも、そろそろらしいですねとご連絡をいただいていました。そして昨日の夕方あたりから、認定に関する報道が始まりました。しかし、本日、滋賀県公館ゲストルームで「世界農業遺産」認定報告会が開催されることから、県が公式に発表されるまではと、SNSに情報発信することを控えておりました。やっと解禁になりました。

■今日の「世界農業遺産」認定報告会には、私も参加して、多くの関係者の皆様と喜びを共有したかったのですが、大雨のため電車が動かず、仕方がないと乗った大津駅行きの直通バスも、トラック横転の事故のために名神高速道路が大渋滞、結局、報告会が終わる時間になっても辿り着くことができませんでした。ちょっと残念です。とはいえ、与えていただいた仕事を通して、申請のお手伝いをして、認定までのプロセスを見守ることができたことは、私にとってもとても貴重な経験となりました。改めて、関係者の皆様に御礼を申し上げます。

■これまでも繰り返し発言してきましたが、今回、認定されましたことは「ゴール」ではなく、あくまで「スタート」だと思っています。滋賀県の皆さんは、これまでも琵琶湖や琵琶湖とのつながりを大切にされてきましたが、今回の世界農業遺産認定を契機に、さらに多くの皆様との連帯の中で「琵琶湖システム」に磨きをかけ、その価値を共に再認識し、次世代に継承していくことになります。それがFAOに認定していただく上での約束ですから。私も1人の滋賀県民として、微力ながら、引き続き頑張っていければと思っています。

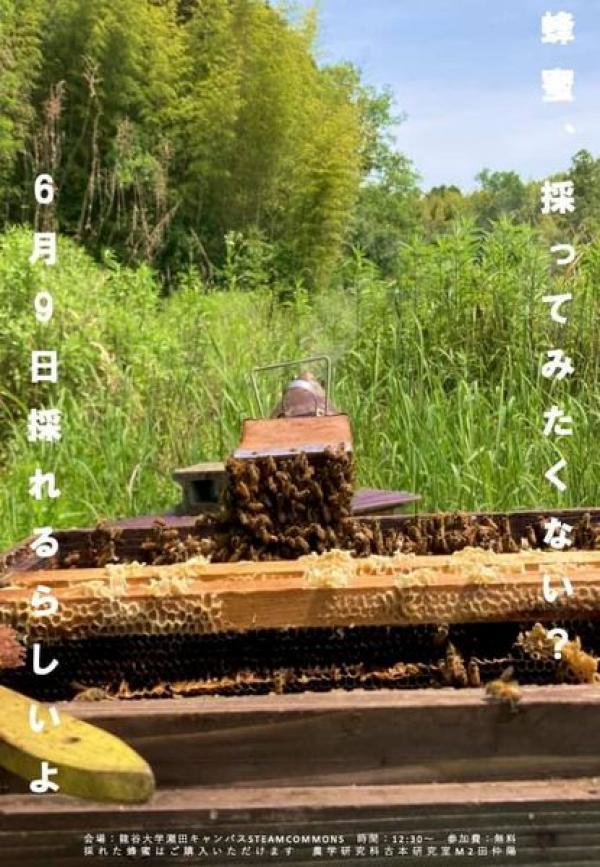

STEAMコモンズMarket Placeでの採蜜体験とハチミツの販売

■瀬田キャンパスで、美味しい蜂蜜が販売されました。店頭で、蜂蜜を搾る体験もしてみました。搾りたては美味いですね。STEAMコモンズで開催された「龍谷マーケットプレイス(Market Place)」です。農学部の古本 強先生のお店の方で、今日は遊ばせてもらいました。木曜日は授業がなく、会議もなければ大学にはいかずに家で仕事をしていますが、今日は特別です。知り合いの学生が前を通るたびに、「こうてって」(買って行ってちょうだい)と呼びかけて、蜂蜜を搾る体験も勧めました。「社会共生実習」の「地域エンパワねっと」の女子学生2人が、秋に開催する蜂蜜とジャムのイベントを手伝ってくれることになりました。嬉しいですね〜。

■まず、以下の農学部のブログの投稿を読んでみてください。書いているのは、古本先生です。

STEAMコモンズMarket Placeでの採蜜体験とハチミツの販売

■読んでくださいましたか? OK!! この記事に出てくる田仲くんに、今日、会うことができました。絶対に会いたいなと思っていたので、念願が叶いました。

■田仲くんは、古本さんの指導を受けている大学院生です。古本さんは、トウモロコシの遺伝子の研究をしてしおられます。私、素人なんですが、これまで彼の話を聞いていると研究の中心にあるのはゲノム編集という遺伝子を扱う技術だったと思います。そんな人がなんで養蜂をしているのかというのも、不思議な話なんですが、これには古本さんのご家族、特に奥様や奥様のご実家のことが関係しています。私が説明するのもな〜、プライペートにことだし…。一度、古本さんに聞いてみてください。でとにかく、古本さんは素人から始めて、見よう見まねが養蜂を始めて、採取した蜂蜜を周りの人にプレゼントされていたようです。まあ、素人が家庭菜園で野菜作るのに感覚は似ていたのかもしれません。

■そんな古本さんが、龍谷大学に農学部が開設される段階で、広島大学から異動して来られました。そこで、私と出会うわけです。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で一緒に呑んだりする仲になりました。その頃、「利やん」のマスターもご健在で、古本さんのことをとても気に入っておられました。「古本先生、大好きやな〜」と、私に対しては言わないようなことも言っていました。あっ、話が脱線した。

■古本さんは、ゲノム編集の人なのに、諸々あって、社会貢献の一環で養蜂をされることになりました。社会学者からみ見ると、ゲノム編集と養蜂との間には相当のひらきがあるように思うんだけど、それを楽しそうにやっている古本さんが素敵だなあと思っていたりしていたのでした。そして、そんな古本さんの研究室に配属になった学生の田仲くんも、すごいなあと思いました。ゲノム編集ではなくて、養蜂の方に関心を強く持ったのですから。やっと田仲くんまで話を戻すことができました。

■田仲くんは、古本さんについてミツバチの研究を始めるのですが、ブログにもあるようにうまくいかず、ハチ群を育てることから学び直すために、修士課程の間に一年休学し、養蜂家のもとで養蜂技術を一年学び直しました。そしてこの春、復学したのです。なかなかパワフルな生き方です。すごいな〜と思っていました。そのご当人に今日は会えたのです。「古本先生のおかげで、夢中になれるもの(養蜂、ミツバチ)に出会うことができました」と語っておられました。素敵だな〜。夢中になれることが見つかるって、とっても素敵なことですよね。田仲くんは、大学院を修了した後は、再び、養蜂の修行を行い、その後、養蜂家として独立されるとのことでした。

■ここには全てを書けませんが、忙しく作業をする田仲くんを捕まえては、いろいろ話を聞かせてもらいました。養蜂のことはもちろんでいが、今の大学院での研究のこととか、それから今後のこと。養蜂をするには、巣箱を設置する場所が必要になります。その土地の所有者とよい関係がなければなりません。そばで農薬を使う水田があると困るとか難しい問題もあります。半径2km以内に同業者がいると巣箱を設置できないとか。勉強になりました。田仲くん、忙しい中、相手してくださってありがとうございました。実際にお会いする前は、もっと寡黙な人だと勝手に想像していました。でも、実際は、よく語る人でした。もっと、いろいろ話を田仲くんに聞いてみたいです。というか、多くの皆さんの前で語ってもらいたいですね。田仲くんは、呑むことがお好きとのことで、今度、古本さんも一緒に「利やん」でご一緒できればと思います。

【追記1】古本先生から、facebookでコメントを通して正しい情報をいただきました。すみません。

これ、古本情報、満載ですね(笑)。

専門は植物生理学で、研究で使用する技術の一つは「ゲノム編集」ではなく「遺伝子組み換え」でした。人によってはより印象が悪くなるかもしれませんが。

これからの学びは開かれていないというのが、「利やん」での学びです。私もマスターが好きです。両想いでしたか。

春の琵琶湖

産卵に集まった大きな魚。もうじき代掻きが始まる。水中はこの季節が一番楽しい。琵琶湖の春はあっというまに終わってしまう。琵琶湖-1.0m pic.twitter.com/NKGWu171pd

— イノウエダイスケ (@zarigani1984) April 9, 2022

■京都の河川、滋賀の琵琶湖や琵琶湖に流入する河川で、淡水魚の映像を撮っておられるイノウエダイスケさんのtweetです。琵琶湖の湖岸、水深1mほどのところに集まったフナですね。産卵のタイミングを待っているのでしょう。こうやって今年も命が再生産されます。

生物多様性科学研究センターから

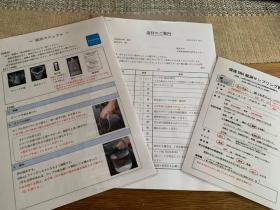

■昨年のことですが、龍谷大学の生物多様性科学研究センターが実施した「100地点環境DNA調査」に参加しました。私は100地点のうち、10地点を「特定非営利活動法人 琵琶故知新」として参加し、採水しました。その分析結果が終了したようです。私のところに、感謝状、私が採水した10地点で判明した生息する魚の種類を示した報告書、そして写真のような記念品のマグネットが送られてきました。この参加型環境DNA調査、どのように発展してくのでしょうね。私は、龍谷大学の一教員として、生物多様性科学研究センターのプロジェクトの末席にいるので、とても気になっています。「流域ガバナンス」の観点から、この参加型環境DNA調査が展開していくことを期待しています。

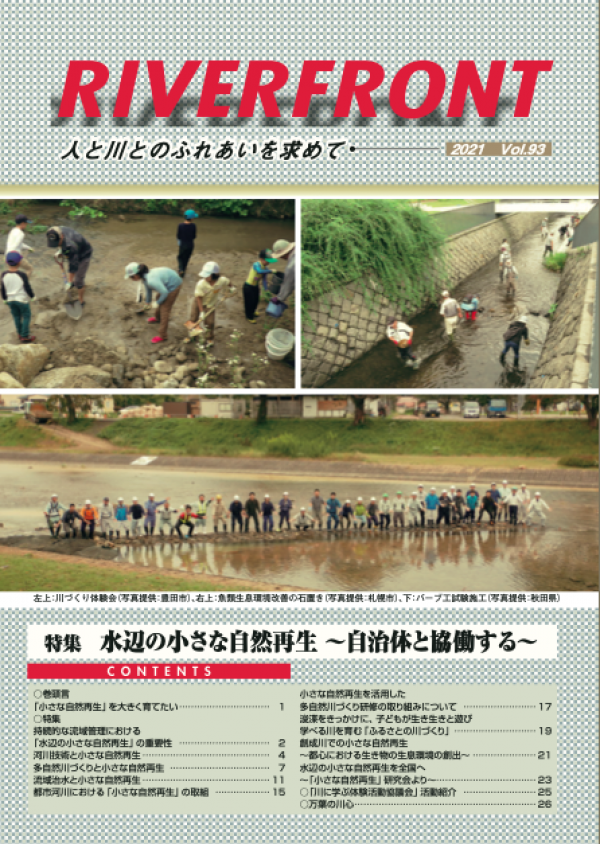

水辺の小さな自然再生

産卵のために遡上するコアユ

■先日、facebookで以下のような素晴らしい動画を拝見しました。これは、滋賀県彦根市を流れる河川の中の様子です。コアユが産卵のために遡上しています。おそらくこの河川に沿った道を歩いていても、私程度の観察眼ではよくわからないと思いますが、こうやって水中の様子を拝見すると、河川の生き物の豊さを強く感じます。この動画は、琵琶湖博物館の学芸員をされている金尾さんの投稿です。それをシェアさせていただきました。動画の後半になると、コアユを捕食するハスやニゴイも、画面の右からぬっと出てきます。とっても迫力あります。口が「へ」の字になっているのがハス。ちょっとキツネのような顔がニゴイです。

新大宮川で、アユが産卵できるように河床を耕耘しました。

(アユが産卵していないかどうか確認をして、耕耘作業を行いました。)

(記念写真)

■河川愛護活動をされている「新大宮川を美しくする会」の山本 克也さんにお誘い頂き、比叡山の麓を流れる新大宮川(大津市)に行ってきました。これまでこの新大宮川の活動には一度だけ参加したことがあります。その時は、土砂で埋まった魚道を掘り出し、水が流れるようにすることができました。ところが、その後は授業や仕事のためになかなか参加できていませんでした。今回ひさしぶりに参加することになりました。

■現地では、山本さんと、滋賀県立大学で河川工学を専攻されている学生さん、釣り愛好団体の男性、琵琶湖環境科学研究センターの佐藤 祐一さんと水野敏明さんが集まっておられました。加えて私も含めたこの6名で、アユが産卵しやすいように河床をシャベルやレイキで耕耘しました。また、魚道の下に溜まった礫を取り除く作業を行いました。

■「森-川-湖の水系のつながりを考えた魚介類のにぎわい再生」をテーマに研究されている水野さんには、いろいろ教えていただきました。アユが産卵するさい、どのような河床が好きなのか、アユの「好み」がわかってきました。おかげさまで、歩いただけでアユ好みの河床かどうか足裏の感覚でわかるようになりました。オンラインの作業が続いていたので、野外でとても楽しく作業をすることができました。今回は、作業をしながら、いろいろ勉強することができました。以下は、素人理解なので、ちょっと間違いがあるかもしれません。

・アユが産卵したい場所は、コケや水アカが小石や礫についていない場所(忌避する…匂いなのかな)。流れがあって酸素が供給される場所。水が溜まって澱んでいるような場所はだめ。1cmほどの小さな石の間に砂(といってもザラザラした砂)があること。

・比叡山延暦寺が森林をきちんと管理され下草が生えているから、土砂が一気に流出せず、アユが産卵しやすい河床になっていること。

・とはいえ、この夏の豪雨で、新大宮川にも土砂や礫が流れ込んで河床が浅くなっていること。河川の中に樹が生えてそこに土砂や礫が溜まっていること。越水が心配。

・また、琵琶湖からの湖水の流れも河口部では大きな影響を持っており、河川の流れと琵琶湖の流れがぶつかりあっていること。治水工事では、あまりこの辺りを考えてきていないこと。

・人が河床を耕耘すると、コケや水赤が流れて河床が明るくなり、アユが集まってくる。あとは水温が23℃を下回るようになると産卵を始めること。アユに対しての取り組みの成果が短時間でわかる。見えやすい。理解しやすい。楽しい。

・人が耕耘することでアユが産卵しやすい環境が生まれるのならば、これっていわゆる「半栽培」(semi-domestication)みたいなものかな…。他の地域では、鮭が散乱しやすいように河床を耕耘することがある。県内でも、家棟川ではビワマスの産卵のために河床を耕しているな…。

■いろいろ勉強できて楽しかった!! これから、こういう活動が県内のあちこちで生まれてくると良いなと思います。これまでであれば、見えない制度的な壁に阻まれ、お互いにコミュニケーションすることがなかった方達が具体的な河川という「場所」に集い、一緒に汗をかきながら意見交換をすることで、これまでとは異なる見方、考え方をするようになる。そこから、予想もしない新しい協働が生まれてくる。私は、そのあたりのことに強い関心があります。滋賀県って、すごいな〜と思います。

【追記】「比叡森林継承プロジェクト」について

(大きな柳が生えています。ここに土砂が堆積しています。こうなると人力では除去できません。魚道は4段あるはずなのですが、確認できるのは2段のみです。土砂が堆積して河床が浅くなっているのです。想定外の集中豪雨等があったときに越水しないか心配です。)

(河口に近い場所です。正しい説明かどうかわかりませんが、琵琶湖からの水の圧力と、上流からの川の圧力が、ここでぶつかってできあがった洲。住宅地の中にある短い河川(人工的な放水路)ですが、いろいろ勉強することがあります。)

(河口近くから、ゴミを拾いながら、以前掘り起こした魚道まで戻ってきました。拾ったゴミの中には、蛍光灯がありました。これは特にあかんやろ…という不法投棄。山本さんたちが活動をされる中で、この新大宮川のゴミは相当量減ってきました。素晴らしいです。それでも、まだ捨てられる方がいらっしゃるのですね。残念です。以前、掘り起こした魚動、それは「俺の魚道」になっています。自分とのつながりのある「魚道」になっています。だから、この魚道の状況が心配になります。こういう関わることで「自分化」していくことって、大切ですよね。最後は、魚動の下に溜まった礫を取り除き、アユが遡上しやすくしました。)

「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」に参加しました。

■今日は朝5時に起床。6時半過ぎに自宅を出発しました。龍谷大学生物多様性科学研究センターと滋賀県が実施する「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」に、NPO法人「琵琶故知新」として参加するためです。私は生物多様性科学研究センターのメンバーでもあるのですが、今日は大学教員ではなくNPOとしての参加です。

■すでに琵琶湖の周囲で様々な団体が、琵琶湖の周囲100箇所を分担して採水しています。「琵琶故知新」は、理事長の私と会員(家族)の2人で、大津市内の10箇所、粟津のなぎさ公園からスタートして、堅田の手前にある衣川湖岸緑地までの10箇所で、500ccの採水を行いました。500ccの水の中に漂う非常に細かな魚のDNAの断片を分析することで、それぞれの地域にどのような種類の魚がいるのかがわかるのです。採取したサンプルは、昼前に宅配のクール便で「生物多様性科学研究センター」に送りました。宅配便を送るともう昼前でした。還暦超えのおじいさん、思った以上に時間がかかりました。

■採水にあたっては、きちんとしたマニュアルがあります。いわゆる参加型調査であることから、特に訓練を受けた人でなくとも採水はできるのです。が、私は果たしてうまく採水できているのか、なんとなく不安です。初めての経験ですから…。とはいえ、他の団体の皆さんと一緒に集めたデータから、琵琶湖の生物多様性に関して、どのような結果が浮かび上がってくるのか、とても楽しみにしています。

■今日の採水についてもうひとつ。大津の中心市街地での採水は、湖岸の公園ですから簡単にできます。しかし、10箇所のうち半分の5箇所は、地域の方達にご協力いただき車を停車させなければなりませんでした。もちろん、琵琶湖の西側である湖西は、湖岸ギリギリまで私有地であることが多いからです。生物多様性科学センターのスタッフが事前にお願いをしてくださっていたこともあり、皆さん、快く採水を受け入れてくださいました。本当に、ありがとうございました。

「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」

[

[

■昨晩、荷物が届きました。龍谷大学の生物多様性科学研究センターからでした。中身は、「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」の採水キット。これは、生物多様性科学研究センターと滋賀県が主催する参加型調査なのです。琵琶湖の環境や生き物に関わる様々な団体が、琵琶湖の湖岸100地点で採水を行います(現在進行形)。この水の中に漂っている非常に微細なDNAの断片(もちろん目には見えない…)を専用の分析機器で調べると、そこにどのような魚が生息しているのかわかるのです。どうです、すごいでしょう。

■昨晩、荷物が届きました。龍谷大学の生物多様性科学研究センターからでした。中身は、「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」の採水キット。これは、生物多様性科学研究センターと滋賀県が主催する参加型調査なのです。琵琶湖の環境や生き物に関わる様々な団体が、琵琶湖の湖岸100地点で採水を行います(現在進行形)。この水の中に漂っている非常に微細なDNAの断片(もちろん目には見えない…)を専用の分析機器で調べると、そこにどのような魚が生息しているのかわかるのです。どうです、すごいでしょう。

■私は、生物多様性科学研究センターのメンバーでもあります。でも今回は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」のメンバー、理事長として参加します。私が採水する地点は、大津の街中から堅田の手前までの10地点。私はただの環境社会学者なので、こういった自然科学的調査を自らの手でやったことがありません(手伝ったことはありますが…)。ちょっと緊張しますが、楽しむことにしようと思います。

■今は明日開催される「吹奏楽コンクール関西大会」のことで、頭も気持ちもいっぱいなので、明日、帰宅してから頭を切り替えてしっかり予習をします。そして確実に採水を行おうと思います。

■集まった水は生物多様性研究センターできちんと分析されます。そして、秋に開催されるイベントで報告される予定になっています。①地域の様々な環境団体が、身近な環境保全活動を促進させていくために、この環境DNA情報をうまく活用できる、また、②それぞれの地域の環境DNA情報を持ち寄ることで、個別の団体だけではできない琵琶湖の生物多様性の状況を知ることができる、この辺りに参加型調査の醍醐味があります。

■さて、最後の写真は保冷剤です。ここにはこんな注意書きが。「袋のまま冷凍庫で冷やし、発泡スチロール箱に入れる際に袋から出して使用してください(冷凍庫内でのDNA付着防止のため)」と書いたシールが貼ってあります。そうなんです。DNAの断片は、水中だけでなく、身の回りのあちこちに散らばっているのです。それが混じると正確な調査ができないのです。この辺り気を使いますね。

■「吹奏楽コンクール関西大会」、「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」のあとは、琵琶湖博物館の学芸員の先生方による「びわ湖・滋賀学」のコーディネーター。そしてその次は「環境社会学の本」(シリーズ環境社会学講座)」の編集会議、地域連携型教育プログラム「地域エンパワねっと・中央」の「あつまれ!みんなで作る絵本館」のサポート、後期の講義「現場主義入門」と「環境社会学」の準備…と、老体に鞭打って頑張ります。もちろん、同時に楽しんでいますけどね。

ビワコオオナマズの産卵と琵琶湖の水位

■以下は、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員をされている金尾滋史さんがfacebookに投稿されたものです。ビワコオオナマズの産卵と、琵琶湖の水位に関して述べておられます。シェアさせていただきます。いつも思いますが、金尾さん、すごいですね〜。普段からフィールドを丹念に観察しているからこそ、このような写真も撮れるんでしょうね。