高時川氾濫の動画

■高時川氾濫の動画です(ABCテレビニュース)。横田さんの農場(ヨコタ農園)も映っています。10分50秒あたりからです。農地が遊水池になっていることがわかります。取材のヘリコプターに乗っている記者らしき人が、「川の水が逆流」していると語っています。遊水池が吸収しているわけですね。これがまさしく「霞堤」なのです。この動画のコメントに、村上悟さん(特定非営利活動法人碧いびわ湖)が、的確にコメントをされています。以下は、そのコメントの一部です。私は、この部分が非常に重要かと思います。早急に、そのような仕組みの検討に入るべきだと思います。

霞堤で耕作してくださっている方のご苦労を、その方々個人に押し付けるのではなく、流域の社会みんなの負担で補償する社会的な仕組みが重要と思います。

また、稲であれば一時的に水に浸かっても収穫できる可能性がありますが、転作の大豆や野菜だと全滅になります。転作も、一律ではなく、これらの場所は稲作で続けられるような施策も必要だと思います。

■ひとつ疑問もあります。「わざと田んぼに水を引き受けることで、反対側の田んぼや集落の氾濫、下流の氾濫を抑えています」という部分。「誰」がわざと水を引き受けているのか…、そこをはっきりさせる必要があると思います。

■本日、氾濫して遊水池となった農家の後始末にいて、農家の横田圭弘さんがfacebookに投稿されていました。水がひいた後、横田さんの息子さんとヨコタ農園の従業員さんが、農地に入り込んだ瓦礫を取り除く作業をされたことについての投稿です。ぜひ、こちらの投稿もご覧ください。

■これは個人的な意見ですが、これは、滋賀県だけの話ではないと思います。現在、我が国では、あちこちで毎年のように豪雨が頻発しています。どこにでも起きることです。気象の予報も含めて災害の予防をしっかり行う、そして災害が発生した後について、被災者への精神的ケア、復旧に向けての労力の提供、経済的支援、様々な支援、トータルな支援が必要になると思います。

【追記】■ヤフーニュース(毎日新聞)に、「琵琶湖岸に大量の流木 出漁できず遊泳も禁止 高時川氾濫で被害」という記事が出ています。高時川の災害は河川だけでなく、琵琶湖にまで影響を与えているのですね。記事は、高島市のマキノ町のとのことです。流木はどのあたりまで流れているのでしょうか。

高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-

■リンクは、今回の高時川の氾濫で被害を受けた横田圭弘さんの投稿です。横田さんは、facebookのお友達です。高時川のすぐ横の農地でヨコタ農園を経営されている専業農家です。地主さんからも、農地を預かっておられます。その農地が今回の氾濫で水に浸かりました。氾濫に関しては、ご本人と何度かやりとりをさせていただきました。まずは、横田さんの投稿をお読みいただければと思います。いろいろ思うところがあります。まずは当事者がどう捉えておられるのか(「家産」として農地を先祖から預かっている)、当事者が農地にどのように「意味」付けされているのか、そこにある苦悩をきちんと受け止めるべきだと思っています。

■埋め込んだリンクが、スマートフォンやタブレットでは読めないようなので、リンクも貼り付けておきます。

横田圭弘さんの8月9日の投稿

■当事者である横田さんの意見がきちんと提示される以前に、今回の氾濫のニュースを見た人たちが、「霞堤」「遊水池」という言葉とともに、素晴らしい治水だと評価し始めました。私自身も、「霞堤」「遊水池」を大切にする流域治水の考え方には賛成してはいます。しかし、評価するだけで、被害を受けた当事者への想像力を欠いているように思えて、強い違和感を感じました。少ししてから、昨日のことになりますが、横田さんは、facebookに当事者の声をご投稿くださいました。ありがとうございました。横田さんは、ご自身が耕作されている農地が遊水池の役目を果たしたことを肯定的に受け止めつつ、同時に以下のようにもおっしゃっています。非常に納得しました。

今回の農地の浸水は多少なりとも下流の氾濫を防ぐこと、下流の人の命や財産を守ることに役に立ったに違いないと思います。

しかしながら、汗水流して作り上げたお米や大豆が一瞬にして駄目になること(お米は助かるかもしれないけど)を目の当たりにすると、悔しいし、とても辛いです。

ブロッコリーとキャベツの作付はこれからなのに土が乾かず作付が遅れる事は必然的です。

適期に作付しないと収穫量にも影響してきます。浸水時に農地に流れ込んだ漂流物は想像もしない程の量。

我々農家負担で、泥に被った稲穂や駄目になった大豆を見ながら、哀しくも収集作業に追われてます。この農地が下流氾濫を最小限にとどめる役割の「一時遊水池」としての役割を担うことの理解も出来ます。

しかし、先祖さんから受け継がれてきた、この農地を守り抜くことは農家の使命だと思います。

ただでさえ、今の肥料や燃料高騰など経営に苦しむ中、浸水して何の支援もないとなると農業経営は成り立たなくなります。

■下流には、被害を受けなくてすんだ地域、あるいは減災された地域が広がり、そこに暮らす皆さんは広い意味での「利益」を得ておられます。横田さんご自身も、お知り合いが多数お住まいの地域が安全であったことに安心し、同時に、ご自身の農地が遊水池の役割を果たしたことに誇りもお持ちです。しかし、その一方で、今回は、横田さんや地主さんたちが「苦しみ」を受け止めなければなりませんでした。「遊水池」の機能を高く評価する以前に、まずはこの「苦しみ」に対する理解が先にあるべきかと思います。非常に問題を感じました。遊水池が生み出す効果を評価する方達は、特に意識されていないとは思いますし、そのような意図もないとは思いますが、結果として横田さんたちの「苦しみ」が不可視化されていることや、そのことの問題性について言及されていません。農地が遊水池となることに公共的価値があると評価するのであれば、当然、遊水池となった農地の復旧をいろんな形で支援することが当然ではないかと思います。私は、ネット上で多数拝見させていただいた、前者ばかりを強調する投稿をそのままでは素直に受け入れることはできませんでした。流域全体として、この「受苦」を緩和しケアしていくべきことだと考えられるからです(このような考え方については、環境社会学の舩橋晴俊先生たちの「受益圏・受苦圏論」研究をヒントにしています。ただし、ここではこれ以上触れません。別の機会に譲りたいと思います)。

■もうひとつ。治水の問題と関係しますが、上流の治山のことも気になっています。森林は天然のダムと言われますが、ダムとして機能するためには森林に手入れをしなければなりません。これも、その当事者だけに押し付けておいて済む話ではないと思っています。上流の山や森林から、琵琶湖に至るまで、流域の様々な関係者がお互いの事情をよく理解し受け止めて、特定の人たちに負担を押し付けずに、全体としてどうして行くのか、全体としてどう受け止め、お互いを支えていくのか、そこが大切だと思っています。考えないといけないことが、たくさんあります。土木や工学に関する知恵だけでなく、制度設計を疎遠する社会科学の様々な分野からの知恵も必要になると思います。

■横田さんは、今回のfacebookの投稿に、以下のようにお書きになっています。

人は、

助け合い、

認め合い、

尊重し合って

生きていくもの。

■まさに、これからの流域治水の仕組みを作っていくためには、このことを実現しなければならないと思っています。このことがベースになければならないと思っています。

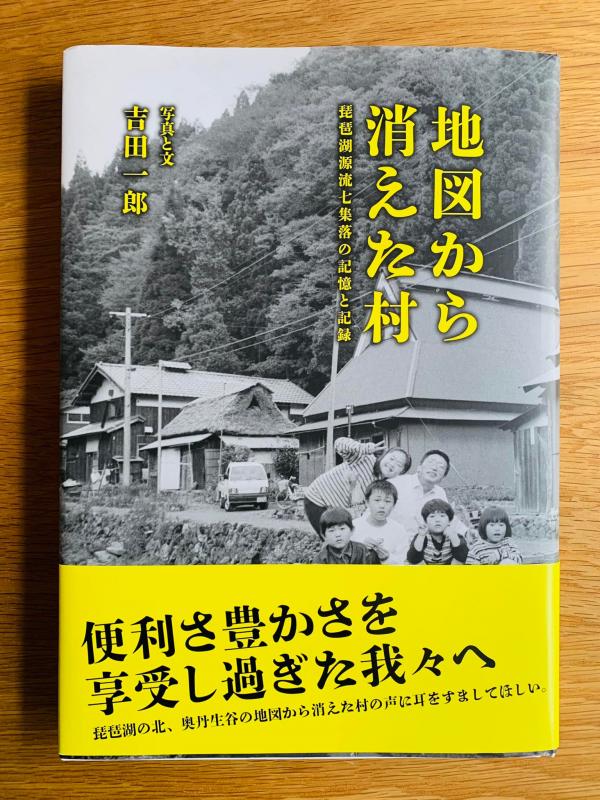

『地図から消えた村 琵琶湖源流七集落の記憶と記録』(吉田一郎)

■最近、この写真集のことを知り、入手しました。『地図から消えた村 琵琶湖源流七集落の記憶と記録』(吉田一郎)。じっくり読もうと自宅に持ち帰りました。朝、まずはパラパラと中身を眺めていてストップしたページがありました。『驚きの介護民俗学』という本のことを思い出しました。96歳の男性が、かつて暮らした村の写真を見ることで、眠っていた記憶が蘇ると共に、元気を取り戻されました。家には土台がありますが、この男性にとってはかつて暮らした村の記憶が人生の土台なのでしょうね。

【参考リンク】

丹生ダム

丹生ダムの経緯と概要

独立行政法人水資源機構 丹生事務所

生物多様性科学研究センターから

■昨年のことですが、龍谷大学の生物多様性科学研究センターが実施した「100地点環境DNA調査」に参加しました。私は100地点のうち、10地点を「特定非営利活動法人 琵琶故知新」として参加し、採水しました。その分析結果が終了したようです。私のところに、感謝状、私が採水した10地点で判明した生息する魚の種類を示した報告書、そして写真のような記念品のマグネットが送られてきました。この参加型環境DNA調査、どのように発展してくのでしょうね。私は、龍谷大学の一教員として、生物多様性科学研究センターのプロジェクトの末席にいるので、とても気になっています。「流域ガバナンス」の観点から、この参加型環境DNA調査が展開していくことを期待しています。

「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムで「びわぽいんと」の報告

■昨日、滋賀県庁で「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムが開催されました。全部で12団体が活動報告を行いました(登録されている団体は、もっと多いです)。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の順番は、NTT西日本滋賀支店さんのすぐ後でした。現在、NTT西日本滋賀支店さんとは、私たちが進めている「びわぽいんと」いう仕組みを使って、これからコラボ事業を進めていこうと相談をしています。そのようなこともあり、事前に連絡を取り合って、まだ未確定のところは残しながらも「これから連携してやっていくつもりです」という趣旨のことを会場の皆さんやオンラインでご参加の皆さんにお伝えいたしました(やっと公表できました、よかった)。NTT西日本さんのような大企業と連携できることは、私たちのような小さなNPOにとっては、とてもありがたいことです。さて、プレゼンですが、4分という短い時間でしなければなりませんでした。「びわぽいんと」の仕組みを、はたして理解していただけるかなと心配していたのですが、けっこう理解していただけたように感じました。手応えを感じました。オンラインで参加されていた知り合いの方からも、「わかりやすかった」とメッセージをいただきました。お忙しい中、わざわざありがとうございました。まずは、一安心です。

びわぽいんと

■各団体の報告の後は、交流会になりました。すると、名刺をもってすぐにやって来られた方がおられました。某信託銀行の方です。少しお話をしましたが、「びわぽいんと」に強い関心をお持ちいただけたような気がしました。「びわぽいんと」のような仕組みは、金融機関の皆様との連携が不可欠と思っています。関心を持っていただき、ありがたかったです。環境保全財団の職員の方ともお話をしました。関東で環境保全基金を立ち上げてこられた方で、「びわぽいんと」にも強く惹かれるものがあるとのことでした。これからもアドバイスをいただけたらと思っています。滋賀県庁で「琵琶湖の日」を担当されている環境政策課の職員さん、そして農政課世界農業遺産推進係の職員さんとも名刺交換の際にご挨拶をさせていただきました。「琵琶湖一斉清掃」、「魚のゆりかご水田」の関係者の皆さんとも、智恵を出し合えば連携できると思います。資源循環に関わる一般社団法人の専務理事さん、水草の運搬に関して知恵を貸してくださいと、うちの悩み(廃棄物処理法と環境ボランティアとの間にある矛盾?!)をお伝えしました。琵琶湖を中心とした地域循環共生圏モデルの構築およびその提案を目標として活動している大学院生の方からも熱い思いを聞かせていただきました。地域循環共生圏モデルの中で、「びわぽいんと」は潤滑油の役目を果たすと言ってくださいました。

■最後の締めの挨拶は、琵琶湖環境部の次長さんがされましたが、スピーチの中で「びわぽいんと」に触れていただきました。滋賀県が取り組んでいるマザーレイクゴールズと、「びわぽいんと」の精神はかなり重なる部分があります。そのようなこともあってでしょうか。嬉しかったです。今回のような機会がなければ出会うことのなかった皆さんと知り合いになることができました。機会を与えてくださった滋賀県庁琵琶湖環境部の皆様には、心よりお礼を申し上げます。近々、「びわぽいんと」の勉強会を開催しようと思っています。勉強するのは、私たちNPOの側です。多くの皆さんにアドバイスや連携のチャンスを賜ればと思っています。よろしくお願いいたします。

【追記】■今回は理事長としてプレゼンを行いましたが、環境社会学者の立場からすれば、「びわぽいんと」とは、多様なステークホルダーが関わる環境ガバナンスを支援するためのプラットホームになります。環境ガバナンスそのものではなく、環境ガバナンスを支えるためのプラットホームという仕組みをNPOとして提供していこうという点が重要かと思っています。大学教員として働くのもあと5年となり、人生も残り少なくなってきました。環境ガバナンスを語ることは別の人に任せて、当事者として環境ガバナンスに関わっていきたいと思います。

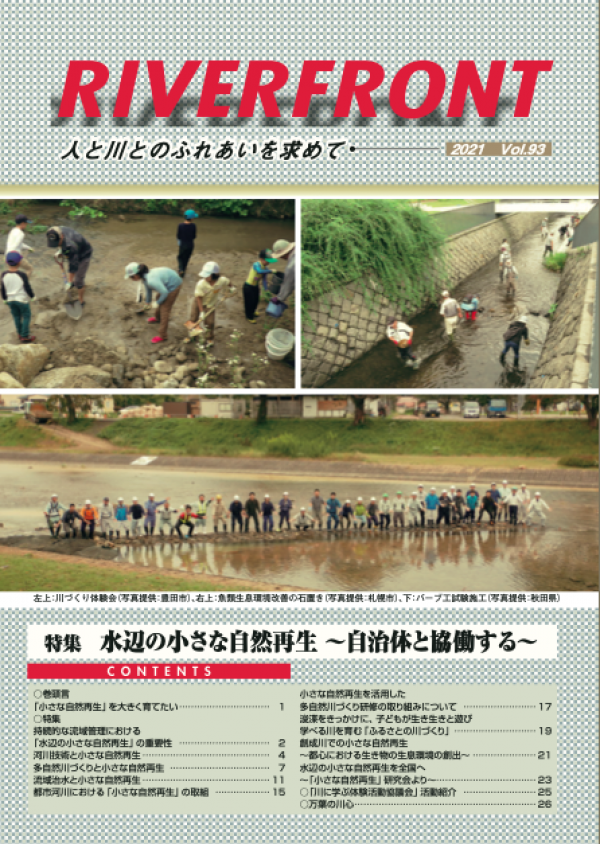

水辺の小さな自然再生

卒論指導、卒寿の祝い、民間企業とNPOの協議

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■月曜日の午前中、自宅で、zoomで2人の学生の卒論指導を行いました。夏期休暇中から、いろいろzoomで面談を積み重ねながら研究を進捗させている人もいますが、そうでない人もいます。こちらのお2人は、後者のそうでない人…になります。とはいえ、不真面目というわけではありません。いろいろ、自分なりには努力をされてきたのですが、次の一歩を踏み出せずにいます。もちろん、緊急事態宣言で大学の危機管理レベルが「2」から「3」になり、学外に調査に出かけていくことができなくなったことも大きいかなと思います。本当は夏期休暇中に調査をして欲しかったのですが、仕方がありません。再び危機管理レベルが10月から「2」に戻ります。時間はもうないわけですが、頑張って調査に出かけて欲しいと思います。

■午後からは引き続き自宅で学部の事務仕事等を行い、それらを済ませて後、大津の街中にある萬治元年創業の酒蔵・平井商店さんに向かいました。日本酒好きの義父の卒寿のお祝い(90歳)を贈るためです。平井商店さんは、私が贔屓にしている大津の中心市街地にある酒蔵です。

■大津は、大きい津、すなわち「大きな港」という意味の地名で、江戸幕府直轄の宿場町として江戸時代初期に誕生しました。「平井商店」さんは、その宿場町に1658年(万治元年)に創業された長い歴史を持つ酒蔵なのです。代表的な銘柄の「浅茅生」(あさぢお)は、後水尾天皇の皇子 聖護院宮道寛法親王(しょうごいんのみや どうかんほうしんのう)から賜られた和歌「浅茅生の 志げき野中の真清水は いく千世ふとも くみはつきせじ」に因んで命名されています。意味は、茅(あし=葦よしのことです)の生い茂っている湖(琵琶湖)の美しく清らかな清水は、どれだけ汲もうが何年経っても尽きることはないだろう」という意味なんだそうです。もちろん、琵琶湖の水で酒を醸しているわけではないのですが…。結局、岐阜には平井商店の「浅茅生 大吟醸」、「浅茅生 特別純米滋賀渡船六号 ひやおろし」、「浅茅生 大吟醸 曳山」、「北船路 純米吟醸」の4本を贈ることにしました。贈る側が言うことではないのですが、結構、豪華なラインナップだと思っています。ちなみに、最後の「北船路 純米吟醸」は、かつて私が指導していた学生たちによる研究グループ「北船路米づくり研究会」がプロデュースした日本酒です。

■「平井商店」さんの後は、浜大津にある通信会社を訪問しました。社員の皆さん方と、琵琶湖の環境保全活動に関わるステークホルダー間の「連帯」や「連携」を生み出す新しいプラットフォームづくりについて協議を行いました。今回で2回目の協議になります。まだ、具体的にブログに書けるレベルには至っていませんが、お互いの夢が共振しあったように思いました。お互いというのは、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が提案している「びわぽいんと」のアイデアや仕組みに寄り添っていただいくことができたからです。ありがたいことです。はやく、この取り組みが公表できるようになったらと思います。

■協議の後は、近くにある浜大津の公園を散策しました。時間は17時半頃でしたでしょうか。とても綺麗な空でした。少し暗くなるまで過ごしました。良いことがあったので、美しい空と心が共振し合ったのではないかと思います。もちろん、緊急事態宣言が解除されていれば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に社員さん達と一緒に行って、さらに夢を語りあうことができるのでしょうが。解除までは、もう少しですね。引き続き感染に気をつけながら、大切なお店を常連客の1人として守って行きたいと思います。

(停泊している船ですが、左から、琵琶湖汽船の「ミシガン」、「ビアンカ」、一番右側は滋賀県庁の環境教育船「うみのこ」です。)

産卵のために遡上するコアユ

■先日、facebookで以下のような素晴らしい動画を拝見しました。これは、滋賀県彦根市を流れる河川の中の様子です。コアユが産卵のために遡上しています。おそらくこの河川に沿った道を歩いていても、私程度の観察眼ではよくわからないと思いますが、こうやって水中の様子を拝見すると、河川の生き物の豊さを強く感じます。この動画は、琵琶湖博物館の学芸員をされている金尾さんの投稿です。それをシェアさせていただきました。動画の後半になると、コアユを捕食するハスやニゴイも、画面の右からぬっと出てきます。とっても迫力あります。口が「へ」の字になっているのがハス。ちょっとキツネのような顔がニゴイです。

新大宮川で、アユが産卵できるように河床を耕耘しました。

(アユが産卵していないかどうか確認をして、耕耘作業を行いました。)

(記念写真)

■河川愛護活動をされている「新大宮川を美しくする会」の山本 克也さんにお誘い頂き、比叡山の麓を流れる新大宮川(大津市)に行ってきました。これまでこの新大宮川の活動には一度だけ参加したことがあります。その時は、土砂で埋まった魚道を掘り出し、水が流れるようにすることができました。ところが、その後は授業や仕事のためになかなか参加できていませんでした。今回ひさしぶりに参加することになりました。

■現地では、山本さんと、滋賀県立大学で河川工学を専攻されている学生さん、釣り愛好団体の男性、琵琶湖環境科学研究センターの佐藤 祐一さんと水野敏明さんが集まっておられました。加えて私も含めたこの6名で、アユが産卵しやすいように河床をシャベルやレイキで耕耘しました。また、魚道の下に溜まった礫を取り除く作業を行いました。

■「森-川-湖の水系のつながりを考えた魚介類のにぎわい再生」をテーマに研究されている水野さんには、いろいろ教えていただきました。アユが産卵するさい、どのような河床が好きなのか、アユの「好み」がわかってきました。おかげさまで、歩いただけでアユ好みの河床かどうか足裏の感覚でわかるようになりました。オンラインの作業が続いていたので、野外でとても楽しく作業をすることができました。今回は、作業をしながら、いろいろ勉強することができました。以下は、素人理解なので、ちょっと間違いがあるかもしれません。

・アユが産卵したい場所は、コケや水アカが小石や礫についていない場所(忌避する…匂いなのかな)。流れがあって酸素が供給される場所。水が溜まって澱んでいるような場所はだめ。1cmほどの小さな石の間に砂(といってもザラザラした砂)があること。

・比叡山延暦寺が森林をきちんと管理され下草が生えているから、土砂が一気に流出せず、アユが産卵しやすい河床になっていること。

・とはいえ、この夏の豪雨で、新大宮川にも土砂や礫が流れ込んで河床が浅くなっていること。河川の中に樹が生えてそこに土砂や礫が溜まっていること。越水が心配。

・また、琵琶湖からの湖水の流れも河口部では大きな影響を持っており、河川の流れと琵琶湖の流れがぶつかりあっていること。治水工事では、あまりこの辺りを考えてきていないこと。

・人が河床を耕耘すると、コケや水赤が流れて河床が明るくなり、アユが集まってくる。あとは水温が23℃を下回るようになると産卵を始めること。アユに対しての取り組みの成果が短時間でわかる。見えやすい。理解しやすい。楽しい。

・人が耕耘することでアユが産卵しやすい環境が生まれるのならば、これっていわゆる「半栽培」(semi-domestication)みたいなものかな…。他の地域では、鮭が散乱しやすいように河床を耕耘することがある。県内でも、家棟川ではビワマスの産卵のために河床を耕しているな…。

■いろいろ勉強できて楽しかった!! これから、こういう活動が県内のあちこちで生まれてくると良いなと思います。これまでであれば、見えない制度的な壁に阻まれ、お互いにコミュニケーションすることがなかった方達が具体的な河川という「場所」に集い、一緒に汗をかきながら意見交換をすることで、これまでとは異なる見方、考え方をするようになる。そこから、予想もしない新しい協働が生まれてくる。私は、そのあたりのことに強い関心があります。滋賀県って、すごいな〜と思います。

【追記】「比叡森林継承プロジェクト」について

(大きな柳が生えています。ここに土砂が堆積しています。こうなると人力では除去できません。魚道は4段あるはずなのですが、確認できるのは2段のみです。土砂が堆積して河床が浅くなっているのです。想定外の集中豪雨等があったときに越水しないか心配です。)

(河口に近い場所です。正しい説明かどうかわかりませんが、琵琶湖からの水の圧力と、上流からの川の圧力が、ここでぶつかってできあがった洲。住宅地の中にある短い河川(人工的な放水路)ですが、いろいろ勉強することがあります。)

(河口近くから、ゴミを拾いながら、以前掘り起こした魚道まで戻ってきました。拾ったゴミの中には、蛍光灯がありました。これは特にあかんやろ…という不法投棄。山本さんたちが活動をされる中で、この新大宮川のゴミは相当量減ってきました。素晴らしいです。それでも、まだ捨てられる方がいらっしゃるのですね。残念です。以前、掘り起こした魚動、それは「俺の魚道」になっています。自分とのつながりのある「魚道」になっています。だから、この魚道の状況が心配になります。こういう関わることで「自分化」していくことって、大切ですよね。最後は、魚動の下に溜まった礫を取り除き、アユが遡上しやすくしました。)

『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』の書評

■昨年末に、参加していた総合地球環境学研究所のプロジェクトの成果が、『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』(京都大学学術出版会)として出版されました。最近、この書籍の書評が出ました。『林業経済』(vol.74-No.5号)で、岐阜県職員の中村幹広さんに書評いただきました。

■昨年末に、参加していた総合地球環境学研究所のプロジェクトの成果が、『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』(京都大学学術出版会)として出版されました。最近、この書籍の書評が出ました。『林業経済』(vol.74-No.5号)で、岐阜県職員の中村幹広さんに書評いただきました。

■『林業経済』は、林学や林業の専門家のための専門的な学術雑誌です。どうしてそのような学術雑誌が、なぜ私たちの流域ガバナンスに関する書籍を書評してくださったのか、そのあたりの事情については、私たちはよくわかっていません。本当に、なぜなんだろう…。この学術雑誌を出している林業経済研究所の所長である土屋俊幸さんにもお尋ねしてみましたが、よくわかりませんでした。土屋さんが所長に就任されたのは今年の4月からで、この書籍が選ばれた事情についてはよくわからないとのことでした(土屋さんとは、長年に渡り親しくさせていただいています)。あえて理由をお尋ねすること自体、イレギュラーな(あるいは失礼…)ことなのかもしれませんが、素朴に知りたいなと思ったのです。その理由はわかりませんが、わざわざ書評すべき書籍として選んでくださった編集委員会の皆様には、心より感謝申しあげます。

■もちろんのことですが、書評してくださった中村さんにも心より感謝申し上げます。すでに中村さんには、ご執筆いただいた書評の原稿を読ませていただきました。非常に丁寧にお読みいただいたことがわかりました。私たちの研究の特徴や強みについてだけでなく、弱点についても丁寧にご指摘いただいています。いろんなタイプの書評がありますが、中村さんの書評は、編者である私にとって大変ありがたいものでした。中村さんが、特定の狭い個別・学術的な土俵からではなく、様々な要因の錯綜する現場で活躍し思考されている実務家の立場から適切な書評をお書きいただいたことに心よりお礼を申し上げます。

■もちろんのことですが、書評してくださった中村さんにも心より感謝申し上げます。すでに中村さんには、ご執筆いただいた書評の原稿を読ませていただきました。非常に丁寧にお読みいただいたことがわかりました。私たちの研究の特徴や強みについてだけでなく、弱点についても丁寧にご指摘いただいています。いろんなタイプの書評がありますが、中村さんの書評は、編者である私にとって大変ありがたいものでした。中村さんが、特定の狭い個別・学術的な土俵からではなく、様々な要因の錯綜する現場で活躍し思考されている実務家の立場から適切な書評をお書きいただいたことに心よりお礼を申し上げます。

■『林業経済』を出版している林業経済研究所の所長である土屋さんからは、編集後記にこんなことを書きましたよと、写真を送っていただきました。その一部を紹介いたします。

大津の友人は、社会学、特に環境社会学を専門とする研究者であり地域活動の実践者なのだが、私は彼のこの感想を聞いて大変誇らしかった。常識的に言えば、「林業」「経済」を関する専門学術雑誌が、森林よりも広い空間概念である「流域」を対象にし、自然科学系の議論も多く含み、超学際的研究を標榜するこの本を書評の対象として選ぶことはほとんど考えなれないだろうし、細分化された研究領域内の固有のルールに基づいて書かれる学術書とは異なり、おそらく真面目な若手の研究者たちには手も足も出ないような、非常に難しい書評を、現場の行政を担当する方に依頼する編集委員会も太っ腹であるし、それに応えて堂々と、現場の視点と客観的な視点を併わせ持った論稿をものにする評者もすごいのではなかろうか。

■私たちの『流域ガバナンス』、学術書であることからけっこうな価格になっています。なかなか購入して読もうという気になれないかもしれませんが、大学の図書館や公立図書館で手にとっていただければ幸いです。ちなみに、龍谷大学の瀬田キャンパス図書館本館2階の開架に配架されています。滋賀県立図書館にもあります。滋賀資料コーナーと水資料コーナーに配架されています。どうぞ、よろしくお願いいたします。