KJ法

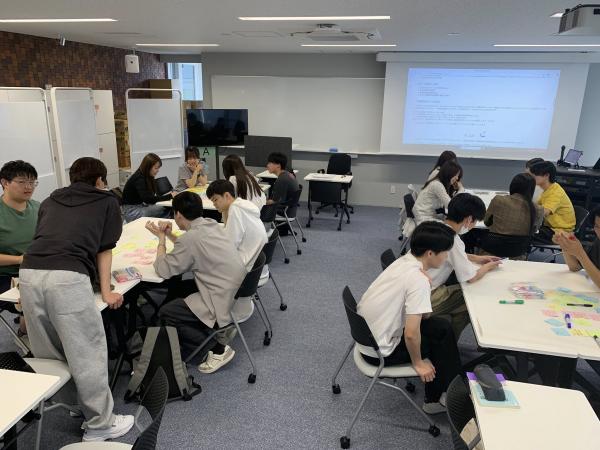

▪️木曜日の1限は、1回生の「基礎ゼミナールA」です。今日は、1人の学生さんが体調不良で欠席でしたが、あとの皆さんは元気よくグループワークに取り組みました。場所は、聞思館4階の「社会学部プロジェクトワークルーム」です。今日の授業の目的は、KJ法を経験してみることです。テーマは、「大学4年間をどのようにすごせばよいのか」です。

▪️研究や勉学だけでなく、サークル活動等の課外活動、アルバイト、ボランティア、旅行、趣味、インターンシップ、就職活動、恋愛、ファッション、お酒のこと…多岐に渡ります。もちろん、未成年ですから飲酒は御法度ですが、社会人になって円滑にコミュニケーションができるようにお酒も一定程度経験しておきたいということのようです。ちょっと、昭和のおじさんっぽいですけど、そういうことも気にしているのですね。

▪️さて、来週の基礎ゼミナールAですが、KJ法のグループワークを完成させることに加えて、もうひとつ。学校という制度のなかで長年の習慣のようになっている「先生が黒板に書いたことを、頭を使わずにただノートに書き写す」的なノートテイキングからぬけだしてもらうことが目標になります。そのため、共通テキスト『アカデミック・スキルズ』のノートテイキングの章を各自で復習し、そこに書かれている内容に各自の工夫も加味し、全員が必修で履修している「社会学への招待」の授業でノートテイキングしてもらいます。来週は、そのノートを持参して、グループワークに取り組みます。

▪️それから、前期の後半から後期にかけて、共通テキストとは別に教育社会学者である本田由紀さんの『「日本」ってどんな国?』を2冊目のテキストとして精読していきます。『アカデミック・スキルズ』とクロスさせながら、加えて、各自でも関連情報を収集して、要約、情報化、グループディスカッション、プレゼンテーション、レポート作成等に取り組んでもらう予定になっています。龍谷大学独自の行動哲学「自省利他」の考え方を反映した「Less Me, More We」(あなただけの世界から、私たちを想う世界へ)という呼びかけに反応できる大人になっていただきたいと思います。

▪️ところで、今日は、この「社会学部プロジェクトワークルーム」に設置されている情報システムも少し使って授業を行いました。最新の情報システムです。でも、使っているのが67歳の前期高齢者のおじいさんなので、この情報システムの持っているポテンシャリティをうまく使えていません。ということで、情報システムを管理している管理課に、この教室に設置されている簡易版のマニュアルだけでなく、もっとしっかりしたマニュアルもいただけないかとお願いにあがりました。「宝の持ち腐れ」にならないように、できるだけ多くの教職員さんそして学生さんたちと、もっと「使い倒せる」ようになりたいと思います。

「まち歩き」と「KJ法」

▪️金曜日3限は社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、先週の続きで、KJ法を使って、まち歩きをしたときの「気付き」を全員で整理。このことが、自分たちの活動にとっての課題発見につながっていってほしいです。今回のまち歩きでの「気付き」は、キーワード的にいえば、「歴史」ということになります。エンパワねっとの先輩たちの活動を振り返っても、この大津の街の中から感じられる「歴史」に関わる活動がいくつもありました。さて、これからどう展開していくのでしょうか。楽しみにしています。

▪️ところで、この写真を撮ったのは、「社会学部プロジェクトワークルーム」です。部屋の使用にあたっては特別なルールはなく、社会学部の学生さんであれば、自由に使えることになっています。この金曜3限は、いつもは、私が担当する授業だけが使っていたのですが、今日は、別の社会共生実習のプロジェクトも利用されていました。国スポ関連のイベントで、ラジオ体操第3を紹介するということで、その体操の練習をされていました。ラジオ体操第3って、幻の体操です。社会学部の教員の方たちが発掘されました(たしかそのはず)。KJ法とラジオ体操、なんだかとってもシュールな風景。

情報カード

▪️木曜日の1限は、1回生対象の「基礎ゼミナールA」です。今日は、この授業全クラスで使用している共通のテキストの「情報整理」の章の日でした。以下のノート類を使っての情報整理の仕方について学びました。

▪️木曜日の1限は、1回生対象の「基礎ゼミナールA」です。今日は、この授業全クラスで使用している共通のテキストの「情報整理」の章の日でした。以下のノート類を使っての情報整理の仕方について学びました。

a)授業ノート b)研究ノート c)文献表 d)読書ノート 精読カード/速読カード

▪️共通テキストでは、かなりマニアックに解説してあります。でも、こういうのって、実際に自分自身で研究に取り組みながらやってみないと、なかなかピンとこないのではないかと思います。この授業で学んだことを、自分なりの形で良いから実際にやってみることが大切なんだと思います。まあ、なかなかそういうわけにもいかないのでしょうが、頑張ってほしいなと思います

▪️私が学生の頃は、こういうスキルが一種のブームのような感じがありました。情報整理は、基本紙ベースですしね。情報カードとか使ってみたりしていました。それと、私が大学院生の頃に、ワープロ専用機からパソコンへとシフトする時代でした。ということで、たとえば読書ノートとか、フィールドワークのデータ等をパソコンを使ってB6の情報カードに打ち出していました。

▪️今日は、若いころの自分のカードを持参して学生の皆さんにみてもらいました。琵琶湖流域での研究に取り組む以前、私は、韓国の地域社会の研究に取り組もうとしていました。韓国語も少し習い初めていました。そのような研究の一環として、韓国の親族組織に関する文献を精読していたのです。バインダーのカードは、その時に作成したものです。黒い箱は、ゴルフ場反対運動の聞き取り調査や資料収集するときに作成したカードが入っています。一番手前のA5判のバインダーですが、研究日誌でした。最初の頁は、1994年8月25日の日付が入っていました。読んでみると、まともなことも書いているのですが、研究会のことで愚痴をこぼしたりしています。

▪️こういうのって、捨てられないのです。なかなか断捨離できないです。困りますね。

社会学演習IAのグループワーク

▪️昨日、火曜日の4限は「社会学演習IA」。今日も先週と同じグループワークです。卒業論文の執筆に向けて、まずは「書籍を読みたい」という気持ちが少しでも心のなかに湧いてきて、「図書館には面白そうな書籍がたくさんあるな」と気がついてもらうことを目標にしています。夏休みには、選んだ書籍を熟読してもらい、書評を書いてもらう予定にしています。そのため、来週はグループワークだけでなく、私の方からも読書に関してお話しをさせてもらうことになっています。そのための資料を配布しました。こうやって、少しずつレベルを高めて、自分自身の研究に取り組めるようになってもらう予定です。本当は、大学の4年間のもっと早いうちにこういうことをやっておくべきかと思いますが、現行のカリキュラムがそうはなっていないので、いろいろ工夫をしています。

▪️昨日は、体調不良で3人が休んでいました。急に暑くなってきたので体調を崩しているのかなと心配しています。このまま夏に突入したらいいのですが、また気温が下がるようですね。衣服やエアコンで上手に体調の調整をしてもらいたいです。ニュースでは、あちこちで熱中症の方が救急搬送されているようです。

「地域エンパワねっと」で大津の街を歩きました。

▪️ 若い頃は阪急電車が身近な鉄道でしたが、今や、日々の暮らしで身近な電車といえば京阪電車です。今日は担当している社会学部・社会共生実習「大津エンパワねっと・大津中央」を履修している学生の皆さんたちと、滋賀県大津市の中心市街地を歩くことを行いました。いわゆる「まち歩き」です。その際、一緒に歩いた学生さんの知り合いの蕎麦屋さんに入店しました。履修している学生さんたちのうちの2人の方が、こちらの蕎麦屋さんの2階で開催されている「寺子屋」(子どもたちのための補習サポート)に参加されていることから、お邪魔させていただきました。

▪️たまたまなのですが、この蕎麦屋さんの2階から京阪電車の京津線800系を楽しむことができました。それぞれの鉄道を楽しむのに、いろんな「ツボ」があります。私の場合、ここは「ツボ」の一つになります。800系が路面電車(併用軌道)から、通常の専用軌道に入る地点です。駅で言えば、「上栄町」の少し手前になります。今日はたまたま学生さんたちと一緒の行動だったので、「ツボ」の横にある蕎麦屋さんの2階から眺めることができました。プチ幸せ…です。

一人ひとりの「良さ」がにじみ合うことが大事。

▪️金曜日の3限は社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、zoomを使って、特定非営利活動法人「BRAH=art.(ブラフアート)」の理事長をされている岩原勇気さんにご講演をいただきました。ありがとうございました。ご講演では、バワーポイントをお使いになりましたが、そのうちの1枚のスライドには、こう書かれていました。「良さ」がにじみ合うという点にグッときました。素敵です。

ソーシャルワークであること。

みんなが社会を成す、当事者であること。

それぞれの凹凸が重なり合い社会ができている。

みんなそれぞれの幸せを目指す。

願わくば、その幸せが、他者の幸せにもつながってほしい。

そのためには、一人ひとりの「良さ」がにじみ合うことが大事。

そこには、それぞれの個性とフレキシブルにつながる

「コネクター」が必要=ソーシャルワーク

▪️もう1枚のスライドです。

本質を見る。

本質を見て、それに基づいて行動する。

自分が見た本質に基づいて動けば、誰のせいにもできない。

する必要ない。

考え抜いた本質からずれるものは、

今、やるべきことではないのだろうと諦める。

そして、社会問題から考えないこと。

大きい視野は必要だが、まず目の前を直視すること。

そこからすべてがはじまり、だから継続する力になる。

いそがばまわれ。

▪️ディスプレイの前にある装置は、「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」です。これはとても優秀な装置です。社会学部の関係者に限定されますが、ぜひご利用ください。

「推し」の書籍3冊!!

▪️火曜日の4限は、「社会学演習IA」3回生のゼミです。私のゼミに所属するのは22名。2026年度末で定年退職するので、大学教員として最後に受け持つゼミ生の皆さんになります(来年度、私はゼミ生の募集を行いません)。先週はGW中で授業がありませんでした。ということで、学生さんたちには課題を出させてもらいました。

①自分が関心をもつ分野やテーマの書籍を図書館で3冊借りてください。

②その3冊の書籍がそれぞれどのような内容のものなのか確認してください。

③内容を簡単にゼミの仲間に紹介できるように、メモを用意してください。字数は問いませんが、ゼミの仲間が閲覧しても理解できるものにしておいてください。

④そのメモをこのmanabakの「レポート」の機能を使って、通常のレポートのように投稿してください。「コースメンバー全員(グループ指定がある場合は対象者全員)が閲覧・コメント可」に設定しています。

⑤このメモを活用して、グループワークを行います。

▪️写真は、自分の「推し」の書籍を「熱く」紹介しているところです。まだ名前を覚えきっていないゼミの仲間との会話を楽しみながら、グループワークに取り組んでくれました。最後の写真は、ゼミの仲間がどのような書籍を選んでいるのかを、お互いに確認しているところです。こういうグループワークをやってみると、自分と似たような問題関心を持つ人がゼミのなかにいることがわかります。切磋琢磨して研究を進めてほしいと思います。

▪️来週は、さらに3冊書籍を選んで、同様のグループワークを行います。真剣に書籍を選ぶことで、自分の内面と向き合うことになります。このようなグループワークを行いながら、「推し」の書籍の中からさらに2冊選んで、その書評を書いてもらう予定にしています。

ちょっとびっくりしたこと。そして、龍谷大学第104回創立記念降誕会 提灯行列。

▪️水曜日2限は「地域再生の社会学」です。今日は6回目。授業が終わったあと、履修している1人の男子学生さんが笑顔でやってこられました。4回生の方です。なにかなと思ったら、授業のときに配布した資料の内容が「就職活動でとても役立ち、面接でも非常に評価してもらえました。結果として内定をいただけました。ありがとうございました」とのことでした。ちょっとびっくりしましたが、そういうこともあるんですね。その方は、卒業に必要な単位はすてに取得されているけれども、授業の内容に関心があったので履修されたようです。嬉しいお話です。それはともかく、来年の4月からは自信を持って働いていただきたいです。

▪️今日は、教授会と研究科委員会が開催されました。予想より早めに終わったので、研究室で仕事をしてから、四条河原町に出かけることにしました。今晩は、龍谷大学の創立記念を祝う「龍谷大学第104回創立記念降誕会提灯行列」がおこなわれるのです。提灯行列では吹奏楽部が演奏して提灯行列を盛り上げます。パレードです。私は、どういうわけかパレードが大好きなものですから、今年も見学だけはしたいのです。昨年は、コロナ禍でずっとできなかったこの提灯行列がやっと開催されました。動画は、昨年の提灯行列の様子です。赤いパレードコスチューム、かっこいいですね~。

学生さんとの面談、高齢者を支える地域の仕組み、社会教育士のこと。

▪️今日は、午前にひとつ、午後からも授業のあとに、3回生ゼミの学生さんたちとの面談があります。面談は、これからの研究の進め方に関するものです。

次回のゼミは、連休のお休みが入るため、13日になります。ということで、連休中も以下のような課題を出しています。

①次回のゼミまでに、自分が関心をもつ分野やテーマの書籍を図書館で3冊借りてください。

②その3冊の書籍がそれぞれどのような内容のものなのか確認してください。

③内容を簡単にゼミの仲間に紹介できるように、メモを用意してください。字数は問いませんが、ゼミの仲間が閲覧しても理解できるものにしておいてください。

④そのメモをこのmanabaの「レポート」の機能を使って、通常のレポートのように投稿してください。「コースメンバー全員(グループ指定がある場合は対象者全員)が閲覧・コメント可」に設定しています。

⑤このメモを活用して、グループワークを行います。

▪️今日、午前中に面談にやってこられた学生さんは、どんな本を選んだらよいのかわからないと悩んでおられました。自分自身がどんなことに関心があるのかわからないというのです。でも、話を聞いていると、気になっていることは「高齢者が幸せに暮らすには」ということのようでした。さらにいろいろ話を聞くと、そのようなことが気になってきたのは、ご自身のご高齢になる祖父母のお2人のことをとても心配されているからでした。お祖母様がお祖父様を介護しておられるのですが、お二人を支えているのは福祉の制度だけでなく、学生さんや学生さんのご家族、そして地域の方たちもサポートされているのだそうです。私が得意とする研究テーマからは離れますが、自分自身も前期高齢者でありますし、とても大切なテーマだと思います。

▪️ということで、その学生さんの前で、大学の図書館のサイトにある蔵書検索を使ってみることにしました。いくつかキーワードを入れて検索してみました。その学生さんが知りたい内容と関連する書籍が何冊も出てきます。そのなかの数冊の書籍の概要を読んでみました。学生さんに笑顔が戻ってきました。自分が抱えている個人的な心配事と研究が結びついてきたからです。さっそく、図書館に行って書籍を調べてもらうことにしました。

▪️3限の授業のあと、3回生のゼミ生との面談でした。いろいろ話を聞かせてもらいましたが、そのなかの一つのキーワードが「社会教育士」でした。社会学部では、「社会教育士」の資格を取得する授業もあります。自分の将来の仕事、キャリアプランニングにもかかわっているようです。私は「社会教育士」のことをよく理解していなかったので、文部科学省が作成した「社会教育士」に関する動画を、その学生さんと一緒にみてみることにしました。勉強になりました~。その学生さんは、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」も履修しています。先週、zoomで中央学区の安孫子邦夫さんからお聞きした内容や、今日の授業で話した内容、地域の自治の問題とも共振し合うような内容でした。今日は、学生さんに自分自身の良いきっかけをいただきました。ありがとう。

「基礎ゼミナール」、「階段主義者」、教員間の交流。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️新カリキュラムの「基礎ゼミナール」では、すべてのクラスで共通のテキストが決められています。『アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法入門』です。このテキストを活用しながら、グループワークを通して大学の学習に関して学んでいくことになります。この共通テキストに加えて私の基礎ゼミでは、『「日本」ってどんな国? 国際比較テータで社会が見えてくる』(ちくまプリマー新書・本田由紀)をサブテキストとして読んでいく予定にしています。こういった木曜日1限の学内での演習以外に、1日だけ学外実習にも出かけようと思っています。京都市内ですけどね。

▪️「基礎ゼミナール」の教室は、4号館の5階です。朝、地下鉄「くいな橋」駅の階段を登り、研究室のある「聞思館」の4階まで階段を登り、そして4号館の5階まで階段を登ります。もともと「階段主義者」(エレベーターやエスカレーターをできるだけ使わない)なのですが、深草キャンパスに来てから、さらに階段を使うことが多くなりました。せっかくですから、階段の上り下りで健康維持に努めます。

▪️ところで、これまで異なる学科の教員とは、特にコロナ禍以降、会議のオンライン化が進んだことから、ほとんど話をする機会がありませんでした。実際に会って世間話をすることって、とても大切なことなんですけどね。1学科体制になったわけですから、そのような状況を少しでも改善できたらなあと思いますが、どうなるでしょうね。個人的には、政策学部の教員の皆さんとも、もっと交流してみたいとも思っています。そのようなチャンスが生まれてほしいです。「基礎ゼミナール」の教室からは、比叡山や東山がよくみえます。京都の大学で働いていることを実感しています。

【追記】▪️今日のグループワークでは、4つの班にわかれて、高校までの勉強と大学での勉強とでは何が違っているのか。入学後1ヶ月が経過して感じていることを話し合ってもらいました。班ごとに発表してもらったものを、パソコンでメモったものです。

1班

・ひとつひとつの授業の時間が長い。

・理系科目がなくなった。(←社会学部だからですが、教養教育科目の選択必修科目では、自然科科学系基幹科目を2単位以上履修しなければなりません。)

・専門的な授業が増えた。

・授業の人数が多い。(←高校までのようにクラスが固定していているわけではありませんからね。)

・高校は受け身。大学は主体的。(←主体的に授業を受けるってどういうことでしょうね。)

・体育がなくなった。

・自分で考えることが多くなった。(←そのように自覚しているのは良い傾向です。)

・レポートが多くなった。

・大学の勉強では決まった答えがない。

・通学時間が長い。(←勉強とは直接関係ないのかもしれませんが、長い通学時間も有効に使ってください。)

・パソコンが必要になった。(←高校まではタブレットだったようです。最近の高校のことがよくわかっていなくて…)

・制服ではなくなった。(←これも勉強とは関係ありませんが、制服がなくなるって、何を着ていくのか考えるのが大変だし、服は限られているし、困るようです。)2班

・中国の高校。朝6時半から夜の11時まで勉強。日本と比べて…(←中国からの留学生です。たいへん厳しい受験競争のことを話してくれました。)

・大学の授業は主体的に聞かないと身につかない。(←黒板をただ単にノートに書き写しているだけでは、何も身につきませんからね。)

・テストが少ない。定期テストがない。(←中間試験、期末試験といったものはありませんが、前期と後期の終わりにちゃんと試験期間はあります。)

・やりたい授業がとれる。高校までは、受けさせられていた。3班

・高校までは決まったことをやらされていた。大学は自由に自分の好きなことを学べるる。

・大学の授業は深くて専門的。

・クラスの人数が授業によって異なる。

・高校は休んでもなんとかなるけれど、大学は単位が取れない。卒業できない。(←大学は自由だけど、自分でしっかり考えなければ、大変なことになります。)4班

・自分の好きな専門的なことが学べる。

・授業の人数が多い。

・レポート課題がよく出る。

・強制的にノートとりなさいと言われない。自分からノートを取らないといけない。(←授業でのノートの取り方、勉強しましょう。)

・クラスが決まっていない。

・ただの暗記ではなくて、自分で問題をみつけて解決していくという形態。