今日の3年生ゼミ

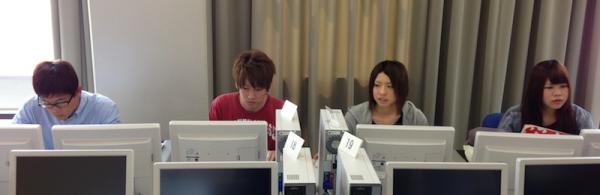

■木曜日の4限は、3年生のゼミです。4月から始まったゼミ、来週からはいよいよ本格的にゼミでの研究報告が始まります。すでに先週は、報告の順番を決め、司会やコメンテータの順番なども決めました。とはいえ、すでにしっかりと自分の問題関心を持つことができているゼミ生もいれば、まだぼんやりしていて、「自分はいったい何に関心をもっているのだろう…」と悩んでいるゼミ生もいます。実際のところ、後者のようなゼミ生のほうが多数派だと思います。

■今日は、お互いの問題関心について語りあってもらいました。自分が何に関心があるのか、それはどうしてなのか、そのようなことについてお互いに語りあってもらったのです。その上で、自分の右側の人の問題関心について、他のゼミ生に紹介をしてもらうことにしました。一種のグループワークでしょうか。上の写真が、そのときの様子を写したものです。なんだか、楽しそうですね〜。

■ゼミ生のみなさんには、報告する予定日の2週前にはきちんと相談に来てほしいと思います。ただし、相談に来る前には自分との対話が必要です。「自分はいったい何に関心をもっているのだろう…」と思い悩んでいるだけでは、状況は少しも変わりません。自分の頭に浮かんだキーワードから、ネット上にある情報、図書館の文献・雑誌、新聞記事…自分自身にとって「刺激」となる情報を探索してみてください。そのような試みをしてみたうえで、相談をすることにしましょう。

■また、面談をしたばあい、必ず「卒論カード」を作成してください。自分の研究の進捗状況を記録していってください。

人間・社会班で研究会議

■総合地球環境学研究所の文理連携(協働)の研究プロジェクトに参加していますが、昨日は、このプロジェクトの「人間・社会班」の第1回めの会議を、龍谷大学社会学部町家キャンパス「龍龍」で開催しました。

■ご参加いただいた皆さんは、これまで、コモンズや流域の問題に取り組んでこられた方たちです。それぞれの専門領域は、経済学、政治学、地理学、社会心理学、社会統計学、生態学、そして私のような社会学と異なるわけですが、異なるからこそ、多元的な視点から、流域管理に関するこのプロジェクトの屋台骨の部分に関して、活発に議論を交わすことができました。

■文理融合(文理協働)プロジェクトのロジックをどう組み立てるのかという点については、自然科学の分野の皆さんよりも、概念操作に長けた人文・社会科学の皆さんのほうが向いているのかもしれません。このプロジェクト、FS( feasibility study)の段階にあり、十分に研究費がついているわけではありません。しかし、11月末のプロジェクトの全体会議までに、「人間・社会班」としてさらに2回ほどの研究会議をもつとともに、メーリングリスト等で、情報・意見交換やディスカッションができればと思っています。

【追記】■本日の朝、通勤途上、京都駅内のオープンカフェで、プロジェクトのサブリーダーである谷内さん(京都大学生態学研究センター)と、昨日の議論の総括とディスカッションを行いました。谷内さんとは、このプロジェクの進捗や流域管理に関する新しい論文の共同執筆に関して、毎週、勉強会をもっているのです。朝はやはり、頭がよく動きますね。

入門演習・質問の作成

■5月9日に、「入門演習」の授業がありました。今週の宿題は、琵琶湖の離島である彦根市近江八幡市沖島町の動画やネット上にある様々な情報を参考にしながら、沖島でお聞きする質問項目を、一人5個ずつ考えてくるというものでした。この日は、パソコンのメールを使いながら、各自の5つの質問項目を4つの各班ごとに集約して、議論をおこない、整理してまとめる作業を行いました。社会調査の入門の入門のような作業と、パソコンやメールの初歩的な学習を、同時に行ったわけです。

■大学に入学したての学生たちの質問項目ですが…。たしかに、しっかり考えられた質問もありましたが、ときどき「あれっ???」と思うような質問もあったりして…。質問項目を作成すると、そこには、自分たちが自明としている事柄や考え方がそこに浮かび上がってきます。来週は、さらにこの質問項目について、学生の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。その上で、デジカメやICレコーダーの使い方について勉強します。

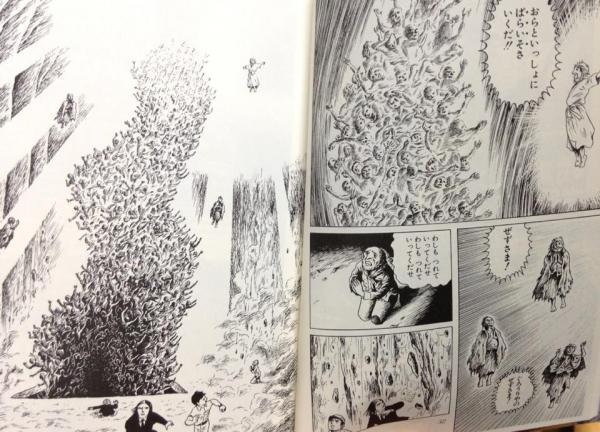

おらといっしょに ぱらいそさ いくだ!!

■昨日は、漫画「寄生獣」についてエントリーしました。この「寄生獣」は、巷で話題になっていたのでしょう、私はたまたまその内容を知り、内容が気になって、全巻を購入したのでした。当時、ある大学で非常勤講師をしていましたが、そこでの環境社会学の授業にも使いました。今から、20年近くも前のことです。当時、漫画を楽しむ習慣はありませんでした。私が、漫画を比較的きちんと読み始めたのはもっとオジサンになってから、おそらくは40歳代前半のどこかでだと思います。なぜか。理由は簡単です。漫画を「大人買い」できるようになったからです。

■昨年は、とうとう「ONE PIECE」を全巻大人買いし、一気に読みとおす…なんてこともしました。また、流行りの漫画だけでなく、「名作」としての評判の高い漫画も入手するようになりました。このような「名作」になる楽しむというよりも、観賞するという感じになります。その「名作」のひとつが、諸星大二郎の漫画です。いろいろ衝撃的な作品を書いている方ですが、そのなかでもトップの写真の「生命の樹」は大変印象に残りました。有名なんですね、「おらといっしょに ぱらいそ さいくだ‼」の台詞。

■どういうストリーリーかを知りたいかたは、こちらをお読みください。

瀬田キャンパスの変化

■今日は、社会学部「大津エンパワねっと」の合同授業の日でした。瀬田キャンパスにある1号館6階の大会議室で授業を行いました(普段は、理工学部の教授会等が開かれているようです)。この大会議室の窓からは、瀬田キャンパスや周りの瀬田丘陵の森がよくみえます。今日は、「新緑が盛り・・・」という感じの写真が撮れました。新緑の瀬田丘陵、美しいな~と感慨にふけっていたのですが、そこでふと思い出しました。「そういえば、この会議室の窓から過去にも写真を撮ったな…」。このホームページ(ブログ)にもアップしているはずです。ということで、先月(4月)と、昨年の秋(11月)に撮った写真も並べてみました。これからも、できる限り「定期観測」をしてみたいと思います。

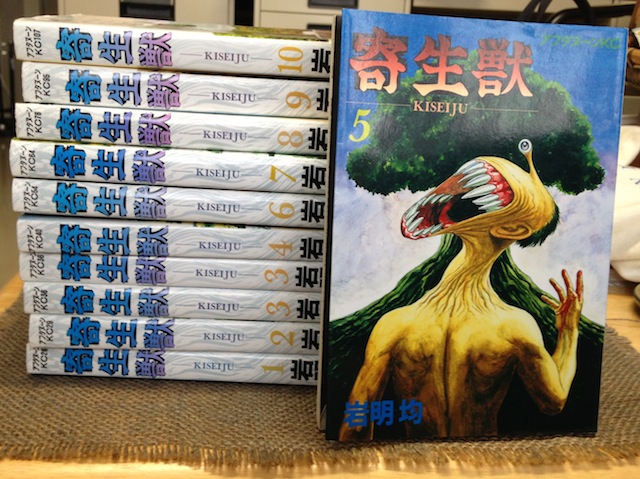

マンガ「寄生獣」

■マンガの蔵書のなかから、『寄生獣』を職場のランニング仲間・駅伝仲間でもあるHさんにおかししていました。今日は、仕事で瀬田キャンパスに来られていたHさんから、そのマンガが戻ってきました。マンガには手紙が沿えられていました。

「脇田先生 寄生獣、長い間お借りしておりました。ありがとうございました。 本当にレベルの高い、おもしろいマンガでした。長男も甚く気に入ったようで、『人生で二番目!!』ともうしてました。→一番目は今のところ空席だそうですが…。」

■嬉しいですね〜。Hさんは私よりも一回りお若い方です。その息子さんは、まだ高校生。世代を超えて、このマンガに共感してもらえて、満足です。『寄生獣』、大変奥の深いマンガだと思います。研究室にありますから、関心のあるゼミ生や同僚の教員の皆様にはおかししますよ。

おかげさま

■昨日は、職場の歓送迎会でした。社会学部から他の部署に移動される事務職員の方が2名、新しく社会学部に異動されてきた職員の方が2名、そして新たに社会学部の教員になられた方が3名。歓送迎会では、合計7名の方の素敵なスピーチをお聞きすることができました。そのうちのお1人、前社会学部教務課長で、現在、大阪梅田キャンパスの課長をされている原さんが、上の「おかげさま」という詩をスピーチのなかで朗読されました。素敵な詩だなと思いました。

■調べてみましたが、作者は不詳。この「おかげさま」、プロ野球の野村克也さんがご自身の著書のなかでも引用されているようです。「一体自分とは何なのか」。大切な問いですね。確固たる自己が存在してるように思えても、それは他者との関係のなかに浮かび上がってくるような存在なのかもしれません。人との関係=コミュニケーションのあり方次第で、自分の存在自体も変化してくるわけです。社会学的には、自己と他者があって関係=コミュニケーションが成立するのではなく、関係=コミュニケーションがあるからこそ、自己や他者が存在しうる…と把握するべきかと思います。もちろん、そのような関係=コミュニケーションと自己の問題を、「世間様のおかげの固まり」とポジティブに捉えるところに、この詩の面白さがあります。