パラオのロックアイランド

■自己点検・評価、認証評価…、新学部…、大学院の改革…、仕事がてんこ盛りの山盛りで、いささか疲れてきました。これはいけません。エネルギーが枯渇しそうだ。というわけで、「旅にでたい~」。写真は、パラオのロックアイランドです。じつは、ここは2012年に、第100箇所目の世界遺産に登録されました。自然と文化の両面から認められた複合遺産です。行ってみたいな~♪(写真は、、ウィキメディア・コモンズからのものです。)

ニゴロブナフォーラム

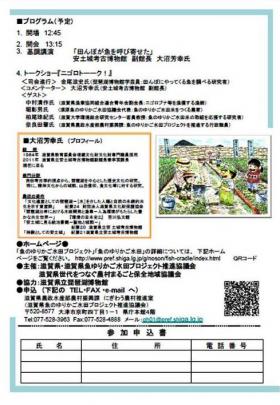

■以下のようなフォーラムが開催されます。

ニゴロブナフォーラムの開催について

~ニゴロブナでつながる人々と琵琶湖~

滋賀県では、「魚のゆりかご水田プロジェクト」により、魚が田んぼに上りやすくする道づくり(魚道)に取り組み、魚たちが水田で卵を産み、稚魚がすくすく育ち琵琶湖へ巣立っていく「生きもの」にやさしい環境づくりを目指しています。

平成25年6月27日はニゴロブナ(25627)と読めるのにちなみ、6月をニゴロブナ月間として、ニゴロブナにちなむ各種イベントを企画しています。

今回、このイベントの一環としてニゴロブナフォーラムを開催し、安土城考古博物館副館長の大沼芳幸さんにお越し頂き、「田んぼが魚を呼び寄せた」と題して琵琶湖と水田と魚の関わりの歴史とふなずしのルーツについてご講演いただきます。

また、琵琶湖に生息する魚の代表種の1つであるニゴロブナに焦点を当て、ニゴロブナ等の魚が遡上する水田を復活させる取組をしている農家さん、琵琶湖でニゴロブナ漁に携わる漁師さん、魚のゆりかご水田米の取組を応援する研究者や魚のゆりかご水田プロジェクトを推進する行政など、様々な方面からニゴロブナ等に関わっている人たちに、ニゴロブナを介した琵琶湖と人々のつながりについて語り合っていただきます。

記

1.日時:平成25年6月29日(土曜日)13時15分~16時30分

2.集合場所:草津市民交流プラザ5F大会議室

(草津市野路1丁目15-5フェリエ南草津)3.内容:別紙参照(PDF:1,289KB)

4.定員:130名先着順(募集締切り6月26日)

5.参加費:無料

奈良オクトーバーフェスト

■働いている場所は滋賀ですが(龍谷大学社会学部は、滋賀県大津市の瀬田キャンパスにあります)、住んでいるのは奈良です。片道1時間40分かけて通勤しています。大学の時間割の関係で帰宅は遅く、週末も滋賀や大津で地域づくり関連の活動に参加したり、老母の介護にでかけたりしています。奈良に暮らして27年になりますが、あまり奈良のことを知りません。大晦日の深夜から東大寺二月堂や大仏殿に初詣に出かけることぐらい…かもしれません。これはよくないと思いつつも、なかなか奈良を体験する時間的余裕がありません。

■働いている場所は滋賀ですが(龍谷大学社会学部は、滋賀県大津市の瀬田キャンパスにあります)、住んでいるのは奈良です。片道1時間40分かけて通勤しています。大学の時間割の関係で帰宅は遅く、週末も滋賀や大津で地域づくり関連の活動に参加したり、老母の介護にでかけたりしています。奈良に暮らして27年になりますが、あまり奈良のことを知りません。大晦日の深夜から東大寺二月堂や大仏殿に初詣に出かけることぐらい…かもしれません。これはよくないと思いつつも、なかなか奈良を体験する時間的余裕がありません。

■しかし、今回はぜひとも行ってみたいと思うイベントが開催されます。「奈良オクトーバーフェスト」です。飲んべえ向けのイベントです。オクトーバーフェスト(ドイツ語でOktoberfest)は、ドイツのミュンヘンで開催される世界最大規模のビール祭りです。9月半ばから10月上旬まで開催され、600万人以上の人が訪れるといいます。その「本場のオクトーバーフェストを日本でも!!」というわけで、11年前に横浜で開催され、現在では全国各地でこのオクトーバーフェストが開催されているようです。奈良のオクトーバーフェストは、明日の21日(金)から30日(日)まで開催されるようです。これは行かねば…ですね!!

■以下は、東京の日比谷で開催されたオクトーバーフェストを紹介している動画です。

モリオカ自由大学

■「モリオカ自由大学」、かつて岩手に暮らし、盛岡が大好きな私にとっては、大変魅力的です。で、少し調べてみました。宮城県の仙台に、「センダイ自由大学」という「地元の人が地元を語るための市民講座コミュニティー」があるのです(ですから、学校教育法上で定められた正規の大学ではありません)。それぞれの東北各地の「地元」で、このような市民講座コミュニティーを増やしていこう、「自分のところでもこういう市民講座をやりたい」という人たちを応援していこう…というの取り組みのようです。というわけで、盛岡にも「モリオカ自由大学」らしいのですね〜。ホームページの開設、心待ちにしています。

武陽人100年のあゆみ

■父の転勤の関係で、5歳から16歳の夏まであいだに、山口県の下関市、福岡県の北九州市小倉区や福岡市、そしてそのあとは広島県の広島市に引っ越すことになりました。引っ越しのたびに、幼稚園や学校を転校することになりました。結局、3つの幼稚園、3つの小学校、そして2つの高校に通うとことになりました。ですから、一応は神戸出身ということになるのですが、少年時代のほとんどは、神戸以外のところで過ごしている…ということになります。

■高校に限定していえば、私は高1の2学期に、広島市内にある広島県立皆実高等学校から神戸市長田区にある兵庫県立兵庫高等学校に転校しました。そして、1977年3月に卒業しました。卒業後、同窓会にきちんと転居先等をお知らせしていなかったこともあり、高校とのつながりはほとんど切れてしまっていました。その母校・兵庫高等学校が創立100周年を迎え、立派な記念式典が開催されたことをfacebookで知りました。上の動画は、そのさいに上映されたもので、兵庫高校の100年の歴史を説明したものです。タイトルに「武陽」とありますが、これは近くを流れる湊川の河原をさします。同窓会の名前は、その地名にちなんで「武陽会」といいます。そして「質素・剛健・自重・自治」の四綱領(しこうりょう)と呼び、校訓として大切にしています。

■この動画「武陽人100年のあゆみ」、お気づきかとは思いますが、コアラが並んでいます。なぜコアラなのか。それは、「校樹」が存在し、ユーカリの樹だからです。ユーカリの葉っぱはコアラの餌ですよね(ちなみに、コアラには「ユカリちゃん」という名前がついています)。並んでいるコアラの頭の上をみると、ユーカリの葉っぱがのっかっています。兵庫高校の校章は、ユーカリの若葉と実をもとにデザインされているからです。「質素・剛健・自重・自治」という四綱領を軸に生徒たちが集う…そのようなイメージにもとづいて校章はデザインされているのです。

■動画を拝見すると、兵庫高校は戦前の旧制・第二中学校からの歴史をもつことがわかります。長い歴史をもつせいもあり、全国的にもよく知られる方達が卒業されています。たとえば、小説家の横溝正史、画家の小磯良平、同じく画家の東山魁夷、建築家の清家清、舞台美術家の妹尾河童といった方たちです。私の先輩ということになります。また、第二次世界大戦の沖縄戦当時、沖縄県知事であった島田叡(あきら)さんも先輩のお1人です。島田さんは、1945年1月、第27第沖縄県知事に就任した後、沖縄戦の激戦のなかで消息を絶ったといわれています。高校の敷地には、島田さんのことを偲んだメモリアル「合掌の碑」も建てられています。また、これもfacebookで知ったのですが、OBらが中心となって遺骨の捜索も行われています(右は、神戸新聞記事です。)

■動画を拝見すると、兵庫高校は戦前の旧制・第二中学校からの歴史をもつことがわかります。長い歴史をもつせいもあり、全国的にもよく知られる方達が卒業されています。たとえば、小説家の横溝正史、画家の小磯良平、同じく画家の東山魁夷、建築家の清家清、舞台美術家の妹尾河童といった方たちです。私の先輩ということになります。また、第二次世界大戦の沖縄戦当時、沖縄県知事であった島田叡(あきら)さんも先輩のお1人です。島田さんは、1945年1月、第27第沖縄県知事に就任した後、沖縄戦の激戦のなかで消息を絶ったといわれています。高校の敷地には、島田さんのことを偲んだメモリアル「合掌の碑」も建てられています。また、これもfacebookで知ったのですが、OBらが中心となって遺骨の捜索も行われています(右は、神戸新聞記事です。)

■卒業後は、つながりが切れてしまったと書きました。しかし、卒業後に、母校に行ったことがあるのです。阪神淡路大震災のときのことです。当時、兵庫県教育委員会に勤務していたこともあり、県職員の仕事として被災地・神戸に派遣された。派遣された先が、なんと母校・兵庫高等学校だった。母校は避難場所でした。今でも、晩、図書室で毛布にくるまって眠ったことを思い出します。

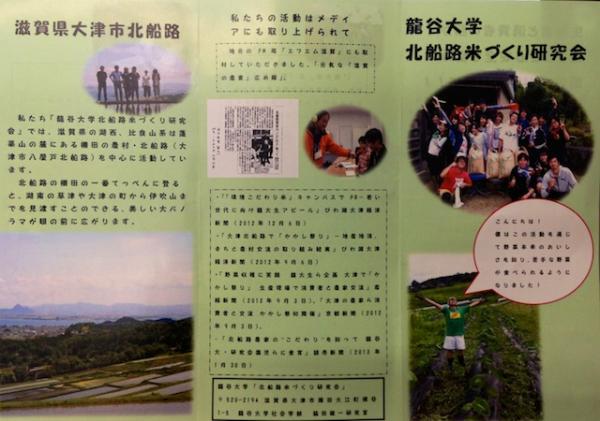

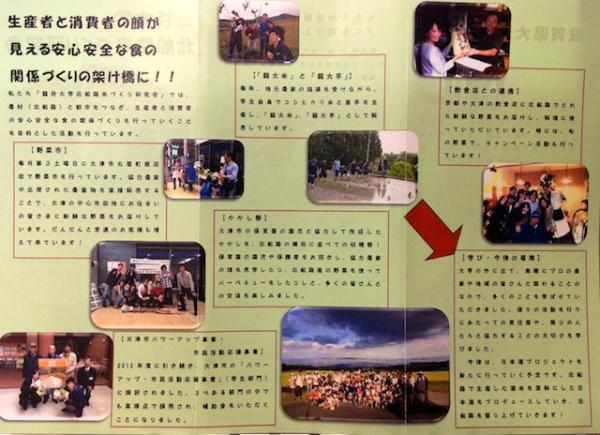

「北船路米づくり研究会」のパンフレット

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」のパンフレットです。写真は、三つ折りのパンフレットを開いて、表と裏を撮ったものです。ゼミ4年生のMさんが、版下を作ってくれました。どこかで見たような…。「大津エンパワねっと」のパンフレットを参考に作らせていただきました。「エンパワ」の関係者の皆さん、ありがとうございました。

■パンフレットの表紙には、ゼミ4年生のYくんが、手をY型に広げて(たまたまですが…)、叫んでいます。「こんにちは! 僕はこの活動を通じて野菜本来のおいしさを知り、苦手な野菜が食べられるよになりました!」と叫んでいます。農村活性化を実践から学ぶ…というつもりでやってきましたが、結果として、ゼミ生の「食育」にも役だっていたわけですね。びっくり!

■ ところで、「北船路米づくり研究会」の公式サイトの更新を長らくさぼっていました。申し訳ありません。少し、更新と整理を行いました。ご覧いただければと思います。この公式サイト、この個人ホームページ(&ブログ)と連動させています。公式サイトの「ブログ記事」では、このホームページ(&ブログ)のカテゴリー「北船路米づくり研究会」の記事を読む事ができます。

■ ところで、「北船路米づくり研究会」の公式サイトの更新を長らくさぼっていました。申し訳ありません。少し、更新と整理を行いました。ご覧いただければと思います。この公式サイト、この個人ホームページ(&ブログ)と連動させています。公式サイトの「ブログ記事」では、このホームページ(&ブログ)のカテゴリー「北船路米づくり研究会」の記事を読む事ができます。

■また、「北船路米づくり研究会」のfacebookページ「龍谷大学脇田健一ゼミナール/北船路米づくり研究会」の更新も、なかなか…です。ぼちぼちやっていきます。

大津市役所のfacebookに取り上げていただきました!

龍谷大学 公式アプリ

■「龍谷大学 公式アプリ」です。龍谷大学への進学を考える高校生に向けた、最新の学校情報がいつでも、まとめて閲覧出来るアプリです。私は高校生ではありませんし、龍谷大学の内部の教員ですから、本来からいえばこのアプリの対象者ではないのですが、やはり、職場の情報発信についてもっと知りたいということもあり、さっそくDLしてみました。これがあれば、紙でできたパンフレット等はあまり必要でないかもしれません。経費節減という理由も、このような試みの背景にあるのかもしれません。印刷代、ものすごくかかりますから。入学試験の願書もネットで提出できる時代ですから、こういうのもあって当然ですよね。

■「龍谷大学 公式アプリ」です。龍谷大学への進学を考える高校生に向けた、最新の学校情報がいつでも、まとめて閲覧出来るアプリです。私は高校生ではありませんし、龍谷大学の内部の教員ですから、本来からいえばこのアプリの対象者ではないのですが、やはり、職場の情報発信についてもっと知りたいということもあり、さっそくDLしてみました。これがあれば、紙でできたパンフレット等はあまり必要でないかもしれません。経費節減という理由も、このような試みの背景にあるのかもしれません。印刷代、ものすごくかかりますから。入学試験の願書もネットで提出できる時代ですから、こういうのもあって当然ですよね。

■ところで、このアプリのことを、facebookで教えてもらいました。そもそもは、徳島大学がアプリを公開していると知り、「いいな〜、龍大も欲しい」と書いたところ、龍大にも「入試部のアプリがありますよ」と教えてもらったのでした。入試部というところからもわかるように、龍大の公式アプリが高校生の受験を強く意識したものです。それに対して徳島大学のアプリは、地域に開かれた大学であることをアピールするアプリです。こういうふうに説明されています。「大学のアピールだけではなく、在学生や徳島大学の近所の方にも役立つアプリです。ニュース、広報誌といった情報から、入学案内、研究室の場所、図書館の蔵書などの情報がある、徳島大学のホームページへ簡単にアクセスできます」。いいですね〜、龍大も、高校生向けだけじゃなくて、こういうアプリもぜひとも欲しいものです。以下の動画で、アプリの使い心地を疑似体験(?!)できます。

玉ねぎのオデン

■昨晩、大津駅前の居酒屋「利やん」を訪問しました。訪問…というのも変ですね、先日15日(土)に開催した第19回「北船路野菜市」のさいに、お店の法に配達した野菜のお代金をちょうだいしに行ったのです。営業活動ですね。しかし、営業活動だけでは失礼なので、もちろん、ちょっくら呑みもしました。その際登場したのが、こちらの玉ねぎです。しかし、唯の玉ねぎではありません。北船路産の新玉ねぎで、しかもオデンに仕上がっていたのでした!これは、めちゃくちゃ美味しかったです。素材の美味しさ、玉ねぎの美味しさを十二分に引き出されていました。さすがマスター!オデンなんですが、少しだけポン酢を垂らすことで、なおのこと玉ねぎの美味しさが引き立っていました。味の輪郭がしっかりした…という感じでしょうか。

■昨晩は、この玉ねぎをいただきながら、ご常連とカウンターでお話しをさせていただきました。農家の皆さんに、一度、ご自分達が生産した野菜がこんなに美味しく料理されている…というのを知ってもらってはどうかとご提案をいただきました。「北船路米づくり研究会」では、都市の消費者の皆さんと農家の皆さんが交流する「かかし祭」というイベントを開催しています。そのようなイベントでは、都市側の消費者が農村にいくわけですが、逆に、農家の皆さんに来ていただいていは…というのです。なるほど〜。そういう企画も面白いかもしれませんね。

■さて、新玉ねぎのオデン、もし他のお客さんにも好評ならば、この季節の定番メニューにしていただきたいですね〜。「そろそろ新玉ねぎのオデンの季節やね〜」と、御常連が毎年思っていただけるような名物メニューになってくれればなあと思います。

地方都市のミニコミ誌

■10年近く前、2004年3月まで、岩手県の県庁所在地である盛岡市に住んでいました。盛岡は、とても美しい街です。そのような街に、ミニコミ誌が登場しました。「てくり」です。創刊号は2005年5月です。このミニコミ誌のコンセプト、公式サイトでは、次のように説明されています(太字は私が注目した点です)。

■10年近く前、2004年3月まで、岩手県の県庁所在地である盛岡市に住んでいました。盛岡は、とても美しい街です。そのような街に、ミニコミ誌が登場しました。「てくり」です。創刊号は2005年5月です。このミニコミ誌のコンセプト、公式サイトでは、次のように説明されています(太字は私が注目した点です)。

岩手県盛岡市の「ふだん」暮らしをテーマに、既存の情報誌や広報誌には載ることがない、 ちょっとうれしいこと、おもしろい人、紹介したいものごと…そんな日常の物語たちを集め、紹介する本があったらいいなあ。。。

そんな想いからできたのが、「新世代ミニコミ誌・てくり」です。

「ミニコミ」というと活字だらけで写真が無い、ガリ版刷り(?)なイメージですが、その「綴る」という気持ちを残しつつ、「タウン誌」でもなく「情報誌」でもない、ほっと一息つけるような「カフェ的」雰囲気のビジュアル誌をイメージしています。

盛岡は「みちのくの小京都」とよばれる、城下町の面影を残した地方都市です。

近年、県外資本の大型店舗やマンションが目立つようになり、風景も人も、ずいぶん様変わりしてきたように思います。そんなこの街で、スタッフ達のアンテナにひっかかった選りすぐりの物語たちは、全国の方々にも読んでいただきたいものばかり。

きっとそこには、時代や場所に左右されない、 普遍的な何かが隠されているのかもしれません。

てくりてくりゆっくりと、年2回の発行を目指していますが、 やりたい企画はもりだくさん。

楽しみながら続けていければいいなあと思っています。「生活」という冒険の世界へ、 「てくり」と一緒にでかけましょう。

■昨日、facebookに「てくり」のことを投稿すると、政策学部のT先生からは、「私は、恵文社一乗寺店にて時々買っています。盛岡の文化水準の高さを感じます」とのコメントをいただきました。本当に、そうなんです。この「てくり」、2005年に創刊して、今年1月には「パンとごはん」という特集の第16号を発行されています。コツコツと息の長い仕事をなさってほしいと思います。今の時代、小さな自分たちで扱うことのできる仕組みをつくり、維持し続けていくことが大切だと思うからです。

■もうひとつ、ご紹介します。三重県津市で発行されている「kalas」です。「kalas」は、2006年12月にプレ創刊号が発行され、今年の4月に19号が発行されています。こちらの編集部では、ミニコミ誌ではなくて小冊子とおよびになっています。盛岡の「てくり」と同じように、この津市の「kalas」もとっても素敵なのです。私の個人的な趣味…といってしまえば、それまでですが、先日は、社会学部CM学科の笠井先生にお貸ししたところ、ゼミ生の皆さんも大変気にいっている…とのことなのです。世代を超えた魅力があるのだと思います。公式サイトでは、この小冊子について以下のように説明されています。

■もうひとつ、ご紹介します。三重県津市で発行されている「kalas」です。「kalas」は、2006年12月にプレ創刊号が発行され、今年の4月に19号が発行されています。こちらの編集部では、ミニコミ誌ではなくて小冊子とおよびになっています。盛岡の「てくり」と同じように、この津市の「kalas」もとっても素敵なのです。私の個人的な趣味…といってしまえば、それまでですが、先日は、社会学部CM学科の笠井先生にお貸ししたところ、ゼミ生の皆さんも大変気にいっている…とのことなのです。世代を超えた魅力があるのだと思います。公式サイトでは、この小冊子について以下のように説明されています。

kalas(カラス)について

津の暮らしを見つめる小冊子

小冊子kalas(カラス)は三重県津市発の小冊子です。

人間に飼い慣らされないカラスの鋭い視点で、

地域の魅力や日々の暮らしを観察しています。

■盛岡と津、ずいぶん離れていますが、「てくり」と「kalas」をみていると、日本の地方都市がかかえる共通の問題が浮かびあがってくるような気がします。「てくり」では、「県外資本の大型店舗やマンションが目立つようになり、風景も人も、ずいぶん様変わりしてきた」と書かれています。一方、「kalas」の説明では、「人間に飼い慣らされないカラスの鋭い視点」というふうに書かれています。「人間に飼い慣らされない…」、印象深い表現ですよね。

■私には、地方都市を均質化し空洞化させていく資本のシステムに対するさりげない批判とともに、そのような資本のシステムでは簡単には根絶やしにされない地方都市のもつ可能性を、そして地域社会に根付いた人びとの「生活」や「暮らし」のもつ創造性を、「てくり」と「kalas」は掘り起こそうとされているようにも思うのです。