犯罪学リテラシー研修

■龍谷大学の深草キャンバスで、<「犯罪学研修会(シャル・ウイ・ドゥ・クリミノロジー?)】犯罪学リテラシー研修~あなたも、犯罪学をしませんか?~Training Course for Criminology: Shall we do criminology?>という研修会が開催されます。親しくさせていただいている社会学部の津島先生も講師として登場されます。以下が、詳しい内容です。龍大のホームページから転載します。

■龍谷大学の深草キャンバスで、<「犯罪学研修会(シャル・ウイ・ドゥ・クリミノロジー?)】犯罪学リテラシー研修~あなたも、犯罪学をしませんか?~Training Course for Criminology: Shall we do criminology?>という研修会が開催されます。親しくさせていただいている社会学部の津島先生も講師として登場されます。以下が、詳しい内容です。龍大のホームページから転載します。

■以下の転載記事のなかに、「日本では、法学、社会学、心理学、司法医学などの学問的縦割り構造が、犯罪に対する「法と人間科学」の学際的・学融的アプローチの展開を阻んでいます」とあります。これは、環境科学においてもそうかなと思っています。以前比較して、ディシプリン間の交流やコミュニケーションが深まってきていることは事実ですが、環境社会学は…どうなんでしょうね〜。なんだか、縦割りの狭い世界に閉じこもっているような気がしないでもありません(と、柔らかめに書きますが)。

日時:2014年3月3日(月)・4日(火)

場所:龍谷大学深草学舎 紫光館および至心館

*宿泊をご希望の方は、あらかじめご連絡をください。

講師:浜井浩一氏(龍谷大学大学院法務研究科/教授)

津島昌寛氏(龍谷大学社会学部/教授)

津富 宏氏(静岡県立大学国際関係学部/教授)

上田光明氏(同志社大学高等教育研究機構/助教)

島田貴仁氏(科学警察研究所)◆企画の趣旨

19世紀に犯罪と刑罰に関する経験科学として登場した犯罪学(あるいは刑事学)は、生物学、心理学、社会学などの経験科学の実証的方法と成果を取り入れながら、都市と犯罪の問題に国家的規模で真剣に取り組んだアメリカで飛躍的に発展し、いまや、刑事政策を立案する際の国際的デフォルトになっています。ところが、日本では、法学、社会学、心理学、司法医学などの学問的縦割り構造が、犯罪に対する「法と人間科学」の学際的・学融的アプローチの展開を阻んでいます。

そこで、これから犯罪学を本格的に研究しようと思っている人たちのための研修会を企画しました。題して「犯罪学リテラシー研修~あなたも、犯罪学をしませんか?~」。 講師は、日本の犯罪学をリードする第一線の研究者です。

全課程に参加した方には修了証を交付します。関連分野の研究者、実務家、大学院生などを対象とします。インテンシヴな研修なので、人数に限界があります。お断りすることもありますので、早めにお申し込みください。◆スケジュール

第1日目 2014年3月3日(月)13:00~18:00

1)開催にあたって

石塚 伸一 「企画の趣旨説明」

2)犯罪学における調査方法論 Introduction to the Research Methodology in Criminology

浜井 浩一 「ランダムサンプリングと標本調査」

津島 昌寛 「回帰分析」第2日目 2014年3月4日(火)9:30~17:30

1)犯罪・非行の調査研究 How to Research Crime and Delinquency

津富 宏 「 エビデンスとキャンベル共同計画」

上田 光明 「犯罪学理論の検証:セルフコントロール理論・権力統制理論」

島田 貴仁 「防犯対策の検証:犯罪リスク・防犯活動の実証研究」

2)修了式◆お申し込み方法(事前申込みをしてください)

参加を希望される方は、事前申込みが必要です。申込方法は下記のとおりです。

・インターネットを利用して申し込む場合

矯正・保護総合センターホームページの上部にある「お申し込み」ボタンリックし、「お申し込み」フォームのお申し込み内容の「3/3・4 犯罪学研修会」を選択し、必要事項(お名前・住所・メールアドレスなど)を入力した後、送信ボタンをクリックしてください。登録されたメールアドレスに受付完了メールを返信いたします。

・FAXを利用して申し込む場合

添付チラシの裏面の「参加申込書」に必要事項を記入し、矯正・保護総合センター(FAX 075-645-2632)までお送りください。◆参加費

無料◆企画

文部科学省科学研究費・新学術領域研究(研究領域提案型)『法と人間科学』

「犯罪者・非行少年処遇における人間科学的知見の活用に関する総合的研究」

研究代表者:石塚伸一(龍谷大学大学院法務研究科/教授)◆主催

龍谷大学矯正・保護総合センター◆お問い合せ先

龍谷大学矯正・保護総合センター

〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67 至心館1階

TEL.075-645-2040 FAX.075-645-2632

E-mail kyosei-hogo@ad.ryukoku.ac.jp

ホームページ http://rcrc.ryukoku.ac.jp/

奈良で「30km走」を実施しました。

■フルマラソンに出場するためには、大会の前に「30km走」をしておく必要がある…コーチであるHさん(龍大職員)の指導で知りました。ということで、過去にもHさんの指導で2回ほど「30km走」を実施しました。昨年2月と10月です。2月は「京都マラソン」のために、10月は「大阪マラソン」のために走りました。「京都」と「大阪」、続けて当選して出場するなんて…とっても贅沢でありがたいことなのですが、成績は…大変残念なものでした。今から思えば、そのような成績も当然だなとおもえる練習ぶりでした。以下の情けないエントリーをご覧ください。

■さて、性懲りもなく、またフルマラソンに出場します。こんどは、3月2日の「篠山ABCマラソン」です。もう時間がありません。2月は、大変予定が詰まっており、「30km走」をする時間が今日しかとれませんでした(春休みですが、まじめに一生懸命働いています…というか、春休みだからいろいろ仕事の予定が入って忙しくなっているような…)。偶然にも、入試監督が今日だけ免除になったからです。ということで、急遽、「篠山ABC」対策用の「30km走」を実施することにしました。これまでは心配してくださったHさんが伴走をしてくださいましたが、今回は1人で走りました(まあ、大人ですから、当然なのですが…)。もちろん、これだけの距離を走るばあい、普段よりもかなりスピードを落とします。普段も、それほど速いスピードではないのですが、さらにスピードを落とします(^^;;。LSDと呼ばれる練習です。「ロング・スロー・ディスタンス(Long Slow Distance)」の頭文字をとった略称です。長い時間、ゆっくりと、長い距離を走るのです。

■コースですが、以下の通りです。といっても、奈良に住んでいる人にしかわかりませんね…。上の地図と一緒にご理解ください。

■まず、最寄り駅である近鉄「菖蒲池」から「学園前」を通過し「富雄」まで西に近鉄沿いに走ります。そのあとは、富雄川沿いにひたすら南にむかって走ります。法隆寺の近くまでいったら、コースを東に変え、近鉄「筒井」を超えてしばらくしてから、北にコースを変えます。城下町である大和郡山の街中をぬけると、こんどは佐保川沿いに走り、平城宮跡にはいります。ここからは、またコース東にかえ、奈良の古い町並みをぬけて「転害門」まで、そして南にコースを変え奈良県庁の角をまわって、近鉄奈良駅でゴール。これで、ちょうど30kmです。

■今回の練習での成果は、ストレッチをしてきたせいか、あるいは膝に負担をできるだけかけないように走り方を少し注意したせいか、最後まで膝の痛みが出てこなかったことです。これまでは、20kmを超えたあたりから膝の外側が痛くなり、30kmを超えるとその痛みも相当にひどくなっていました。今回は、その痛みがありませんでせした。逆に、失敗もあました。きちとん食事をして走らなかったので、25kmの平城宮跡のあたりで極度の空腹、そして貧血気味になったことです。低血糖になってしまったようです。にこれではいかんと、ローソンに入り、暖かい甘いミルクティーと餡パンをほうばって小休止しました。少し体調が戻ったあとは、トボトボと、時々あるきながらも、とりあえず近鉄奈良駅にゴールしました。だいたい平均すれば、7分/kmぐらいのゆっくりしたLSDになりました。

■今日もiPhoneのアプリrunmeterとともに走りましたが、またまた、例によって、途中でダウンしてしまいました。どうしてなんだろうな…。バッテリーのせいですかね…。走っている本人も、iPhoneも、なんだか情けないぞ…。記録は、20kmあたりまで残っていました。20kmというと、大和郡山のあたりですね。このあと、平城宮跡の25kmあたりで体調を崩しました。20kmまでは、平均ペース6分18秒/kmなので、まずまずのペースで走っているのかなと思いますが、空腹と貧血で続きませんでした。20kmまでは、大阪マラソンのときの記録よりも、少し遅い程度で走ることができていますが、25kmあたりからは、ドンとおちこんでしまいました。この失敗を教訓にしたいと思います。iPhoneのダウン、なんとかしなくてはいけません…。といっても、次のモデルが出て買い替えるとしても、9月になってしまいます。どうしようかな…。

■そうそう、添付した地図の画像ですが、これは今日走った道を「キョリ測」というサイトを使ってトレースしたものです。

【追記1】■今日の消費カロリー、「キョリ測」の推定によれば「2784 kcal 」でした。生ビール14.2 杯分です。ところで、普段の練習量が足らないせいで、この程度の距離でもけっこう身体にこたえますね~。フルマラソンにあわせた身体にはなっていないのです…残念なことに。

【追記2】■膝の痛みはありませんでした。つまり、腸脛靭帯摩擦症はおきなかったということです。これはよいとして、右脛の外側の下の法、痛みだしました。シンスプリントかと思います。これは、本格的にテーピングをしなくてはいけません。

【追記2】練習を続けつつ、ランニングニー対策(腸脛靭帯炎)のとシンスプリント対策のストレッチ。脚の上と下だな。それから、栄養の管理もしなくては…。後半のバテをなくさなくてはいけません。難しいですね〜。たいへん「総合的」です。

対岸からみた北船路

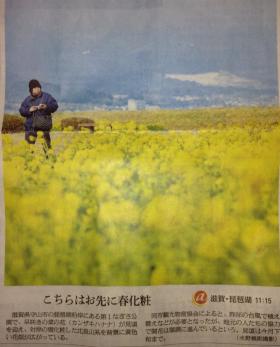

■昨日、帰宅して夕刊をみました(朝日)。すると、春の雰囲気満載の写真が載っています。琵琶湖の湖岸にある菜の花畑です。大変有名な場所です。山頂の雪をまだ残す比良山系を背景に素敵な写真が撮れることから、たくさんの写真マニアの皆さんが押し掛けて撮影の順番を待つほどです。

■ところで、この夕刊の写真をみて、「おっ!!」と思いました。右の方、比良山系の山裾に白くなっている場所が写っているからです。ここは、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」が、「龍大米コシヒカリ」や「龍大芋」を生産している北船路の棚田です。この写真では、逆三角形をつぶしたようにみえますね。私たちが「龍大米」を生産しているのは、こんな形の「▽」右上の角のあたりになります。一番高い場所にあります。ということは、比良山系の山水が一番最初に入ることになります。そのため、村のなかでも、「あそこの田んぼは味が良い」ということで有名です。

■菜の花畑と北船路の棚田との関係を地図で確認してみました。右上の地図は、琵琶湖全体を示しています。赤い矢印は、菜の花畑から北船路の棚田に向かっています。地図をクリックすると拡大します。下の地図は、もっと当該の場所にせまってみたものです。だいたい、位置関係をご理解いただけましたでしょうか。

■この地図をみていて思い出したことがひとつあります。以前、村の方からお聞きした話しです。北船路は棚田の農村ですが、その背後にある比良山系の蓬莱山全体が、旧村時代から村の財産を維持・管理する「財産区」のものになっています。今はおこなわれていませんが、以前は、この財産区でとれた薪炭材が北船路の浜から守山市方面に運ばれていたと聞きました。おそらく、燃料革命がおきる以前のことだと思います。本当は、こういう「聞き書き」の調査もきちんとしたいのですが、なかなかですね~。

【追記】■棚田からこの他の花畑の方面を見ると、湖岸に黄色い場所がみつかるのでしょうか…。どうなんだろう。

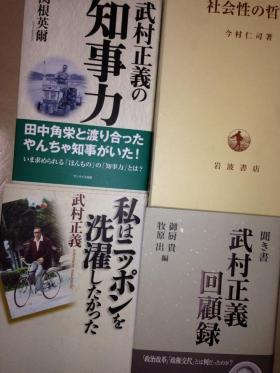

武村正義・今村仁司

■Amazonからの書籍は、大学で受け取ることにしています。この日も、本が4冊届いていましたて。届いた本を読んでいる時間は昨日はありませんでした。大学院の広報誌の原稿を書く仕事があったからです。たかだか、1200字なんですが…。ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与に関する方針)やカリキュラムポリシーにかかわらせながら社会学研究科を紹介しなさい…というミッションが入試部(広報)から与えられているため、さてどうしたものかと資料を確認したり、いろいろ思案していたからです。まあ、なんとか原稿を書き上げたのですが、原稿を書き始めたのが夕方近くだったので、作業終了時はもう晩になっていました。

■Amazonからの書籍は、大学で受け取ることにしています。この日も、本が4冊届いていましたて。届いた本を読んでいる時間は昨日はありませんでした。大学院の広報誌の原稿を書く仕事があったからです。たかだか、1200字なんですが…。ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与に関する方針)やカリキュラムポリシーにかかわらせながら社会学研究科を紹介しなさい…というミッションが入試部(広報)から与えられているため、さてどうしたものかと資料を確認したり、いろいろ思案していたからです。まあ、なんとか原稿を書き上げたのですが、原稿を書き始めたのが夕方近くだったので、作業終了時はもう晩になっていました。

■今回届いた書籍は、大きくは、ふたつにわけられます。4冊のうち3冊は、以前、滋賀県知事をされていた武村正義さんに関する本です。『武村正義の知事力』はジャーナリストが執筆したもの。『私はニッポンを選択しかたった』は、武村さんご自身の執筆。そして『武村正義回顧録』は、近代日本政治史、オーラル・ヒストリーで有名な政治学者・御厨貴さんの聞き書きです。私自身の関心は、武村県政時代の琵琶湖の環境政策、なかでもいろんな意味で大きな転換点となった県民運動である「石けん運動」にあります。この「石けん運動」との関連で、「滋賀県琵琶湖の富栄養化をう防止に関する条例」(通称・琵琶湖条例)という当時としては画期的な条例も制定されました。このテーマについては、今から20年程前にインタビューさせていただいたこともあります。

■この「石けん運動」や「琵琶湖条例」に関しては、直接的、そして間接的に、以下のような論文を執筆してきました。

・「環境問題をめぐる状況の定義とストラテジー-環境政策への住民参加/滋賀県石けん運動再考」(『環境社会学研究』)

・「変身する主婦」(『変身の社会学』宮原浩二郎・荻野昌弘編,世界思想ゼミナール)

・「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」(『環境ボランティア・NPOの社会学』鳥越皓之編,新曜社)

・「地域環境問題をめぐる“状況の定義のズレ”と“社会的コンテクスト”-滋賀県における石けん運動をもとに」(『講座 環境社会学第2巻 加害・被害と解決過程』,有斐閣).

・「エコフェミニズムとコモンズ論」(『国際ジェンダー学会誌』第4号)

・「琵琶湖の水質問題と石けん運動」(『よくわかる環境社会学』鳥越皓之・帯谷博明編,ミネルヴァ書房)

・「『環境ガバナンスの社会学』の可能性-環境制御システム論と生活環境主義の狭間から考える-」(『環境社会学研究』第15号(環境社会学会・有斐閣))

■現在、これらの論文をとりまとめる作業に入ろうとしています。とりまとめるにあたり、自分の書いた論文を加筆・修正するとともに、書き足らない部分を補足するための新たな論文も書く必要が出てきています。武村正義さんに関連するこれらの本は、そのとりまとめの作業に必要だと判断し、購入することにしました。『回顧録』などは、国会議員になってからのお話しですが、政治家・武村正義さんの「人生の文脈」のなかに知事時代の仕事を再定位したときに、どのようなことが見えてくるのかが気になり、読んでみることにしました。

■さて、残りの1冊は、今村仁司さんの『社会性の哲学』です。「石けん運動」の研究とは直接には関係しないのですが、この本のなかに出てくる「存在の贈与論的構造」という概念に惹かれて入手しました。すでに絶版になっているので古書を購入したのですが、定価の3倍以上の価格で驚きました。とはいえ、貴重な本は、思い切って購入しておかねばなりません。さて、「存在の贈与論的構造」…です。この概念に関連して、今村さんは次のように述べています。「生きて-あることは、存在が与えられて-あることで」あり、「人は自己の存在を何かによって与えられたと感じつつ生きて存在する」。この「与えられた」という感覚が重要です。この『社会性の哲学』のあとに続いて出版される『親鸞と学的精神』とも、根底のところでは思想的に結びついているように思います。ちょっとわくわくしますね。『社会性の哲学』から、大きなヒントをいただけるでしょうか。私には難解な内容ですが、味わいながら読んでいます。

【追記】■私はまだ読了していませんが、岩波書店の編集部が、以下のような解説さをされています(一部を、私が太字にしています)。本書で今村さんは、自著である『交易する人間』と『抗争する人間』の両者を貫く統一的観点を明確にしようとされているのです。

編集部より

本書は,フランス現代思想を基盤にして労働や暴力の原理的な問題に焦点を当ててきた著者が,人間の原初的存在を贈与論的構造に位置づけて,現世内存在たる人間の現象と政治,経済,法の諸相を考察した大著です.本書の校正中,著者は惜しくも亡くなりましたが(2007年5月5日),これまで研究してきた哲学的人間学の集大成となる著作と言えるでしょう.

人間は他者に取り巻かれている共同体と自然という二つの環境のなかで存在しています.人間の生誕ないし出現とはこの環境世界に投げ入れられることです.この投げ入れには投げ入れるものが存在しません.人間が生きて存在することは,この被投入を生きることです.このことを人間は必ずしも自覚しませんが,その原事実を感じ取ります.人間は「与えられて-ある」と感じるのです.この「与える働き」は語りえないものです.この「与える働き」に対して,人間は負い目をもつのだと著者は述べます.この語りえぬものは人間にとって「無限」であり,人間は自らの存在が贈与されているために,無限に対する返礼として自らを贈与する宿命にあることを感じ取っています.それゆえに,見返りを求めない純粋贈与となる自己贈与によって自己充足したいという欲望を人間はもつというのです.

しかし,根源的な存在論としては自己破壊となる自己贈与の欲望をもつとしても,現実的には自己保存が自己破壊的贈与よりも優越します.自己否定の契機は抑制され,その欲望は他者に振り向けられます.自分以外のものを死に至らしめる代理死の制度化が供犠なのです.

人間の原初的存在はこのような贈与論的構造に位置づけられ,その原理は人間の社会生活と観念形態を貫きます.現実社会は,政治権力,国家,貨幣などを擬似的=代理的な無限としてつくりだし,それらに対する他者の犠牲というメカニズムが働きます.こうした視点に立って,政治,経済,法という社会性の諸相を考察するのが本書です.

第一部の存在の贈与論的構造をうけて第二部で展開される,政治,経済,法についての考察では,大胆で斬新な議論がなされます.

フランス現代思想のフィールドでの仕事がよく知られている著者ですが,この大著では,政治や経済を考察するために,西洋哲学・社会思想だけではなく,レヴィ=ストロース,モーリス・ゴドリエ,ピエール・クラストル,マーシャル・サーリンズ,エヴァンズ=プリチャードなど人類学者の仕事を検証し,議論の大きな射程のためにヘーゲルに立ち返っています.

まだまだ多くの仕事を予定していたと思われる著者ですが,遺著となった本書は閉塞状況に陥ったともいえる現在の思想状況・社会状況のなかで,人びとを新しい地平に立たせる記念碑的著作であることはまちがいありません.

少しだけ更新しています…

■Blog title を少しだけ追加修正しました。英文の大学名・学部名を入れました。

■来年度にそなえて、メニューパーにある「授業」に、2014年度の時間割を掲示しました。

■メニューバーにある「卒業論文」では、「【9期生】2014年春卒業予定のゼミ生」の論文のタイトルを掲示してあります。今後は、「【10期生】2015年春卒業予定」のゼミ生の研究テーマがきまりしだい掲示していく予定です。また「【11期生】2015年春卒業予定」のゼミ生の氏名も掲示しました。

■「ABOUT-A」の「社会的活動」に、以下を追加しました。

滋賀県(琵琶湖環境部・自然保護課)「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る懇話会委員」(2014年1月〜2015年3月)

滋賀県(琵琶湖環境部・琵琶湖政策課)「つながり再生モデル検討会委員」(2014年1月〜2015年3月)

中津川市(教育委員会)「中津川市地域づくり型生涯学習実践講座講師」(2014年1月〜3月)

■LINKのページに「岩手県・盛岡関係」のリストをアップしました。追加したの、以下のサイトです。

岩手県・盛岡関係

イワテバイクライフ

イワテライフ日記

青刈りぼんずの〜岩手のお散歩ツーリング

もりおかのアルバム

盛岡市

盛岡タイムス

愛LOVEもりおか★徒然日記

Iwate Blues

ネイティブ・モリオカン

てくり

文化地層研究会

流れる雲を友に(斉藤純)

岩手県立大学

岩手県立大学総合政策学部

岩手県立大学総合政策学部・卒論要旨の検索

岩手県立大学総合政策学会

環境政策講座

宇佐美誠史のホームページ

Researcher’s Eye(高嶋裕一のブログ)

岩手県立大学総合政策学部 見市建研究室

特定非営利活動法人いわてGINGA-NET

カシオペア連邦地域づくりサポーターズ

秋田のダダミ

■今から10年前まで、岩手県に暮らしていました。冬になると、岩手や仕事で訪れた岩手の秋田や青森のことが懐かしくなります。写真は、秋田市にある「秋田杉」という名前の居酒屋で撮ったものです。鱈の白子です。秋田では、ダダミと呼びます。ちなみに、私が暮らしていた岩手ではキクと呼んでいました。

■今から10年前まで、岩手県に暮らしていました。冬になると、岩手や仕事で訪れた岩手の秋田や青森のことが懐かしくなります。写真は、秋田市にある「秋田杉」という名前の居酒屋で撮ったものです。鱈の白子です。秋田では、ダダミと呼びます。ちなみに、私が暮らしていた岩手ではキクと呼んでいました。

■鱈は鮮度がすぐに落ちます。最近は、冷凍の技術や流通が良くなったので、関西に暮らしていても、それなりに美味しい鱈を食べられるようになりましたが、以前は鮮度の落ちたものしか食べられませんでした。スカスカの味でしたし、生臭く臭っていました。鱈は鮮度が落ちるのが早いのです(ですから、若い頃の私は、北国の人たちが何故喜んで鱈を食べられるのか、よくわかりませんでした)。産地の東北や北海道であれば、刺身でも食べられます。まったく臭いません。流通がよくなっても、鱈の刺身は関西ではなかなか食べられません。

■白子も同様です。関西でも普通に食べることができるようになりましたが、やはり鮮度は産地の方が格段に圧倒的に上です。白子とはいいますが、鮮度の良いものは、写真のように薄いピンク色をしています。鮮度が落ちるにしたがい、色は白っぽくなるのです。私は鮮度のよい白子を、もみじおろしのポン酢でいただくのが好きです。

■秋田の「秋田杉」という居酒屋。以前は、秋田駅前にありました。八郎潟の研究にいくたびに、この店に寄っていました。お気に入りのお店です。最近、街中に移転されたとか。またぜひ訪れてみたいものです。

【追記】■鱈の鮮度について、調べてみました。日本テレビの「所さんの目がテン!」という番組の公式サイトに関連して、次のような記事がありました。2008年11月30日に放映された鱈に関する内容をまとめたものです。なるほど〜の内容です。

なぜ臭い!?鍋王者 タラ

・私達がいい香りだと思っていたタラ独特の香りは、タラが腐りかけて放つ腐敗臭。

・鱈は暗く深い海にいて、出会った獲物はとにかく丸飲み(たらふく=鱈腹)。量のエサを消化するため強力なタンパク質分解酵素。タラが死ぬと、この分解酵素が内臓から染み出し、自分で自分を消化してしまうため、タラはとても腐りやすい。

・タラの身を腐らせる分解酵素は胃や腸にあり、生殖系の白子とタラコは直接消化器系につながっていないため、分解酵素が回りにくい。

・タラはたくさんの卵を一度に産む、そのために大量の精子を必要とする。白子、タラは他の魚に比べ白子に詰まった精子の数が多い。だからうまい。

滋賀県立大学の「近江地域学会」

■滋賀県立大学で興味深いシンポジウムが開催されます。残念ながら、私自身は、大津市でのイベントに参加するためこの日は行くことができません。非常に残念なのですが。

■滋賀県立大学で興味深いシンポジウムが開催されます。残念ながら、私自身は、大津市でのイベントに参加するためこの日は行くことができません。非常に残念なのですが。

■滋賀県立大学は、文部科学省 平成25年度「地(知)の拠点整備事業」に採択されました。そして、今年度から「びわ湖ナレッジ・コモンズ-地と知の共育・共創自立圏の形成-」に取り組むとのことです。これまでも、地域連携、地域活動に積極的に取り組んでした滋賀県大の実績を基盤にされているのでしょうね。「本学のさまざまなシーズ・実績を活かし、関係自治体等との連携のもと、教育・研究・社会貢献の観点から地域の課題解決を進める」との決意も表明されています。今回は、この「びわ湖ナレッジ・コモンズ-地と知の共育・共創自立圏の形成-」の一環として、「近江地域学会」を設立されるとのことです。すばらしい。学術学会とは異なり、市民、事業者、行政、研究者、教育者、そして学生ら誰でも参加できる水平型・公開型のオープンな「場」になるようです。この学会の設立記念シンポジウムが、以下の通り開催されます。

■このシンポジウムに関して、知り合いの方が、facebookでこうコメントされていました。「「文系か、理系か」という、意味不明の選択に大きな違和感を抱く中で、「では、自分は何を学びたいのか、研究したいのか」と考えたときに行きついた答えは、 「地域」」。これは、大学を選択するときに思ったことのようです。私からすれば、なるほど、その通り…と思うのです。

■他大学は、どんどん新しい「学びのスタイル」「地域との連携」の在り方を求めて、どんどん具体的に自ら「変身」していこうとしています。ここで遅れをとってはまずいのですよ。もはや、古くなりすぎましたが、「今でしょ」なのです。

「近江地域学会」設立記念シンポジウム

『びわ湖ナレッジ・コモンズ―地と知の共育・共創自立圏の形成』■日時:2014年2月22日(土)13:30〜17:00

■場所:滋賀県立大学 交流センター(滋賀県彦根市八坂町2500)

■内容:

プログラム

13:30〜 開会挨拶

大田 啓一(滋賀県立大学長)

文部科学省高等教育局大学振興課

13:45〜 「地(知)の拠点整備事業」の概要と近江地域学会の設立 趣旨について

仁連 孝昭(滋賀県立大学地域共生センター長)

14:00〜 基調講演『ないものはない -地域再生への挑戦』

山内 道雄 氏(島根県隠岐郡海士町長)

15:00〜 休憩(近江楽座ポスター展示)

15:20〜 パネルディスカッション『共育・共創 -人が育つ地域づくり』

パネリスト

山内 道雄 氏

大久保 貴 氏(滋賀県彦根市長)

山本 昌仁 氏(株式会社たねや 代表取締役社長)

北川 陽子 氏(ファブリカ村 村長)

前川 和彦 氏(株式会社ロハス余呉/ウッディパル余呉 支配人)

コーディネータ

印南 比呂志 (滋賀県立大学人間文化学部 教授)

コメンテータ

仁連 孝昭、文部科学省高等教育局大学振興課

17:00〜 名刺交換会■主催:滋賀県立大学

共催:彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、滋賀県■申込・問合せ:【※要事前申込】

滋賀県立大学 地域共生センター

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500

Mail coc-biwako@office.usp.ac.jp

Tel 0749-28-9851

Fax 0749-28-0220●基調講演者プロフィール:

山内 道雄 氏

島根県隠岐郡海士町長

1938年海士町生まれ。

NTT島根通信機器営業支店長、(株)海士総支配人を経て、1995年海士町議に当選。二期目に議長就任。2002年町長に初当選。敢えて単独町制を選択し、大胆な行政改革と地域資源を活用した「守り」と「攻め」の戦略で、島興しに奮戦している。

島根県離島振興協議会会長、全国離島振興協議会副会長、第三セクター「(株)ふるさと海士」社長。 著書に「離島発 生き残るための10の戦略」(NHK生活人新書)。

25年ぶりのバイオリン

■学生のときに、オーケストラでバイオリンを弾いていました。学生時代にオーケストラだったというと、たいがいの人たちは、私がコントラバスか、ティンパニーか、トロンボーンか…まあ、そんういう楽器(どういう楽器?)をやっていたのかと聞いてきます。しかし、違います。私の楽器はバイオリンです。とはいえ、25年程弾いていません。そのあたりの事情については、以前のエントリーをお読みください。

■学生のときに、オーケストラでバイオリンを弾いていました。学生時代にオーケストラだったというと、たいがいの人たちは、私がコントラバスか、ティンパニーか、トロンボーンか…まあ、そんういう楽器(どういう楽器?)をやっていたのかと聞いてきます。しかし、違います。私の楽器はバイオリンです。とはいえ、25年程弾いていません。そのあたりの事情については、以前のエントリーをお読みください。

■ところで、昨年のことになりますが(まだ、暑い季節…)、学生時代に私がバイオリンを弾いていたという話しをどこかで聞かれた、ある宴会の幹事さんから、「年度末の宴会では楽器を弾いてほしい!!」という強い強い要請があり、トランペットやピアノの経験のある同僚の先生2人と一緒に余興をやることになりました。とはいえ、学生時代に弾いていたオンボロの楽器では…修理も必要だし…。ということで、後輩のバイオリン職人である「絃楽器MASARU」の坂本くんから楽器を借りてきました(まあ、いずれ購入することになるのかもしれません…)。そのバイオリンで、今日は、俄か練習です。25年弾いていませんから、根本的なところで無理があるのですが、宴会の日も迫ってきていますし、瞬間的に頑張らねばなりません。

■今日は、妻にピアノで伴走をしてもらいながら、余興で演奏する曲の練習をしました。曲名は、内緒です・・・。同じバイオリンでも楽器によって性格というか癖が違いますので、楽器に身体と耳を慣らすのに時間がかかります。トホホ…な感じでした。でも練習するしかありません。本当にひさしぶりなので、左手が痛みます。左手は絃を指で押さえるのに腕を曲げますからね。借りている楽器は、イタリアのクレモナの工房で作られたとのことです。とても、明るい音がします。

伏見で利き酒

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、昨日は帰宅時に、近鉄・桃山御陵前で途中下車して、いつもお世話になっている「京都メガネ館」に行きました。注文していたランニング用のサングラスを受け取るためです。そのあと、そのまま帰るのはおもしろくないな…と思い、桃山御陵前の「伏見大手筋商店街」にある酒屋さんを訪ねました。「吟醸酒房 油長」という酒屋さんです。こちらのお店、伏見の全蔵元のお酒を常に80種類以上取り揃えておられて、店内のカウンターで利き酒ができるのです。

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、昨日は帰宅時に、近鉄・桃山御陵前で途中下車して、いつもお世話になっている「京都メガネ館」に行きました。注文していたランニング用のサングラスを受け取るためです。そのあと、そのまま帰るのはおもしろくないな…と思い、桃山御陵前の「伏見大手筋商店街」にある酒屋さんを訪ねました。「吟醸酒房 油長」という酒屋さんです。こちらのお店、伏見の全蔵元のお酒を常に80種類以上取り揃えておられて、店内のカウンターで利き酒ができるのです。

■店主さんから、メニューを見せていただきましたが、どれを選んだらよいのか・・・、非常に困りました。いろいろ悩んだあげくに、「蒼空」の純米酒、「英勲」純米大吟醸生酒・古都千年、「招徳」生酛純米酒を注文しました。どれも、それぞれの味があり美味しいのですが、今日、一番気に入ったのは「招徳」でしょうか。生酛(きもと)という古い製造方法にこだわって生産されています。酒造りの原点といってよいかもしれません。

■では、生酛(きもと)って、具体的にはどんな作り方なのか?私もよくわかりません。伏見ではありませんが、灘の「菊正宗」のホームページで紹介されています。

水と米と麹。このシンプルな素材から、昔ながらの手作業を丹念に重ねて酵母を育て、酒造りのもととなる「酛(酒母)」を完成させる。「生酛造り」は、自然の力と人の叡智の共同作業であり、何百年もの時を経て伝承されてきた酒造りの原点と言える製法です。自然の乳酸菌の力を借りて育った力強い酵母が醸す味わいには、日本酒本来の旨さが息づいています。

ランニング用のサングラス

■昨年の9月だったと思います。大阪マラソンにそなえて、コーチをしていただいている職員のH課長と一緒に木津川沿いで30km走をしたときのことです。今は冬だから良いのですが、春から秋にかけて、走っているあいだに強い紫外線が眼に入ってきます。Hさんから、紫外線で白内障になりやすくなるので、サングラスをつけて練習したほうがよいとのアドバイスをいただきました。たしかに、走ったあと、眼も疲れるのですよね~。ただし、問題は私が近眼だということです。コンタクレンズを使用していれば、ランニング用のサングラスを買うだけでよいのですが、私は丸眼鏡を愛用しています。サングラスも度付きでなければなりません。困りました。

■眼鏡のことでは、いつもお世話になっている「京都メガネ館」(京都市伏見区の桃山御陵前)に相談したところ、「度付きのサングラスもありますよ」とのお返事をいただきました。ということで、すぐにいけばよかったのですが、なかなかタイミングがみつからず(ととまいすか、だんだん冬になり日差しが弱くなるので…)、つい最近、やっとお店を訪問したのでした。丁寧に相談に乗っていただき、結果として、Spaldeng社製の度付きサングラスを購入することにしたのでした。

■このサングラス、トップの写真をご覧になればわかると思いますが、度付きのインナーがついています。ちょっと、水中メガネのようなインナーです。これが透けて見えるところが、イマイチだな~ということもありますが、これから日差しが強くなっても安心して練習することができます。もうひとつ困ったことは、私の勝手な思い込みですが、こんなサングラスをかけて走るほどカッコよく速く走れないんだよな~…ということです。なんだか、恥ずかしいです…。ちなみに、このサングラス、偏光レンズです。空や雲・路面の反射もカットします。

【追記】■このサングラスのことをfacebookにも書いたところ、コーチのH課長から以下のコメントをいただきました。ビビるな~。

おォ!先生、篠山に向けて準備万端ですね。

目を保護することは結構大事ですよ!

さて、ぼちぼちマジモードでいきますかっ!😊

■う~…。マジモード…頑張ります。