Brahms Symphony No. 4 - 1st Movement

■HYOGO Performing Arts Center ORCHESTRA

Brahms Symphony No. 4 - 2nd Movement

Brahms Symphony No. 4 - 3rd Movement

Brahms Symphony No. 4 - 4th Movement[/url

岡本太郎「明日の神話」

■2013年度最後の日、3月31日に、東京の京王井の頭線・渋谷駅にある「明日の神話」をみにいきました。改めて説明するまでもありませんが、岡本太郎さんの作品です。縦5.5メートル、横30メートルということです。巨大壁画です。「明日の神話 再生プロジェクト オフィシャルページ」には、以下のように説明されています。

『明日の神話』は、岡本太郎が制作した、縦5.5メートル、横30メートルの巨大壁画です。

『明日の神話』が描かれたのは、『太陽の塔』の制作と同時期の、1968年から1969年。

メキシコの実業家から「新築ホテルのロビーを飾るための壁画を描いてほしい」という依頼を受けた岡本太郎が、現地に何度も足を運んで完成させました。

しかし、依頼主の経営状況が悪化したことでホテルは未完成のまま放置されることになり、『明日の神話』もロビーから取り外されて行方不明になってしまいました。永らく行方がわからなくなっていましたが、2003年9月、メキシコシティ郊外の資材置き場で、『明日の神話』が発見されました。

岡本太郎記念館館長だった岡本敏子が現地を訪ね、これを確認しました。岡本太郎が『明日の神話』を描きあげてからの30余年、絵は少なからず損傷を受け、迅速な修復を必要としていました。

岡本敏子は『明日の神話』再生プロジェクトを発足させ、壁画を日本へ運び、修復する取り組みを始動しました。2003年から2004年にかけて、このニュースは日本をかけめぐりました。

『明日の神話』が修復され、日本のどこかへ設置されるまでの一連のプロジェクトを支援する応援団「太郎の船団 TARO’S BOATS」が結成されました。

■「明日の神話」、最終的には、2008年に京王井の頭線渋谷駅連絡通路に恒久設置されました。広島や長崎、それから万博の太陽の塔のある吹田市から、ぜひうちにとオッファーがあったと聞いていますが、岡本太郎のアトリエに一番近い渋谷になりました。そのアトリエは、現在、岡本太郎記念館になってまいます。そこの展示解説で読んだのかもしれませんが、岡本太郎は、自分の作品がパブリックな場所に置かれることを望んでいたようです。美術館のような場所で鑑賞する…というのとは少し違うのではないかと思います。この駅のような公共の場所のことでしょうか。人が、自分の作品を丁寧に鑑賞することもなく、ちらりと眼に入れるだけで通り過ぎてしまう。多くの人が、通勤や通学や買い物の途中で深く意識することもなく前を通りすぎる。岡本太郎は、それでよいのだと考えます。芸術作品は、その人たちの心の奥底に何かしらの影響を与えているからです。それが、岡本太郎の芸術なのでしょう。渋谷駅の乗降客数からすれば、こういう人びとが行き交う駅構内のような場所が理想だったのかもしれません。

■この「明日の神話」ですが、岡本の太郎のパートナーであった岡本敏子さんの音声解説を聞くことができます。すごく楽しい解説です。敏子さんのお人柄が出ているのかなと思います。岡本太郎の一番の理解者で、熱烈なファンであったこと(そのことに対する彼女の信念のようなものが)が伝わってきます。

岩城里江子さんのライブ

■おともだちのアコーディオン奏者・岩城里江子さんが、東京で2枚目のCD「水脈」を販売されました。そのことを記念して東京のあちこちでライブがおこなわれました。その最後のライブが3月30日、東京都文京区本郷にある「求道会館」で開催される…とのお知らせを岩城さんご本人からfacebookでいただき、いってみることにしました。リフレッシュもかねて1泊2日のプチ東京旅行をしてみることにしたのです。小学校のころ、頑張って絵を書いたら、先生から「たいへん良くできました」という判子を、絵の裏側に押してもらいました。今回は自分で自分に「たいへんよく働きました」という判子を押したというわけです。ご褒美です。

■岩城さんとの出会いやご紹介については、以前のエントリーをご覧いただくとして、今回は、当日のライブの様子と、ライブの会場となった「求道会館」のご紹介をしておきましょう。

■突然ですが、岩城さんはちょっと「巫女系」です。亡くなった方たちや、あるいは自然の中にある霊的な存在と、それとはなくコミュニケートされています。まあ、アーティストの直感やイメージといってしまえばそれまでですが、岩城さんは何か直感的にピンとくるものを感じて(鬼太郎の妖怪アンテナ…のイメージ)、それをアコーディオンという楽器を使い「音」を通して形にしていきます(私には、そう思える…)。彼岸と此岸のあいだを、人間と自然とのあいだを、「音」でつないでいる…、そういう意味で、ちょっと「巫女系」です。

■今回は、ライブ中のMC(曲と曲のあいだのおしゃべり)で、こんなお話しもうかがいました。あるライブで、お客さんから「亡くなった父がアコーディオンを弾いていた。そのアコーディオンが自宅にあるのでもらって欲しい」と申し出があったのだそうです。喜んで受け取られたのですが、演奏してみると、中で人がしゃべっているように聞こえてくる。「きっと亡くなったお父さんが何かを伝えたいのだ…」。岩城さんは、そのように感じます。おもしろい。もっとも、そのアコーディオンは、ライブの開催前に、本格的に壊れてしまいました。そうすると、「お父さんは、気持ちを伝え終えたのだ…」と、「巫女系」の岩城さんはそのように感じるのです。しかも、ニコニコと笑顔でお話しをされます。

■「巫女系」の話しばかり…。ちゃんとライブのことについても書きます。岩城さんのライブを聞かせてもらったのは、じつは今回が初めてです。これまで、何度も彼女のアコーディオンを聞いているはずなのですが、いずれもその場にたまたま楽器があって弾いてくださった…という感じでした。今回は改めて、アコーディオンはものすごく幅広い表現力をもった楽器なのだということを実感させてもらいました。単音でメロディを奏でる独奏楽器であるとともに、歌や他の楽器の伴奏をすることもできます。教会のパイプオルガンのように崇高かつ重厚に演奏もできるし、フランスのミュゼットのような音楽を軽やかに奏でることもできます。さらには、あたかも自然が生み出す神秘的な響きのような音も奏でることができます。そもそも何が不思議って、アコーディオンは生き物のように息をします。生き物のようです。左手でアコーディオンの「ふいご」を使って空気を送り込んでいる…わけなのですが、特に近くで聞くと、まるで息をしているかのように聞こえます。ほんとうです。これも私の個人的な主観にしかすぎませんが、アコーディオンって、宮崎駿のアニメに登場する機械たちのようで、なにか生き物っぽいんです。

■ライブは、途中、南米のタンゴっぽい曲の演奏もありましたが、基本的にはCDの曲の順番に進みました(2曲目の「マクラノキオク」も、死者に関する記憶のことをイメージして作曲されたんじゃなかったかな…また「巫女系」)。

1. 水脈 origin

1. 水脈 origin

2. マクラノキオク

3. あの島へ

4. 虹の生まれる谷

5. 風の子ども

6. カフェアンヌ

7. 月からの手紙

8. 祈り

9. なないろのヒカリ

10. 水脈 continued

■右上の絵。アコーディオンを描いたものです。ライブ会場に飾られていました。今回のCD「水脈」に相応しい色彩と雰囲気です。この絵が、CDのデザインにも使われています。CDを拝見したときには、月光を受けてキラキラ光っている川面…のようにイメージが頭に浮かびましたが、アコーディオンだったのです。とっても水っぽいアコーディオン。

■今回は、CD「水脈」を製作するさいピアノで参加した若井優也さんとのライブでした。私に見識がないだけかもしれませんが、ピアノとアコーディオン…こんな組み合わせはあまり聞いたことがありません。ところが、基本的に、若井さんのピアノは、月夜の晩に、蓮の葉の上をころころと転がりながら月光を映しとる水滴のような音で(わかりますか…)、岩城さんのアコーディオンの演奏を優しく、しかも美しく繊細に受け止めるのです。そうかと思えば、時として、それが逆転するときもあります。そのやり取りが、聞いていても(視ていても…)はっきり伝わってくるのです。実際のCDでは、さらにギターやコラというアフリカの民族楽器のハープの演奏家と共演しています。ライブ会場で、この「水脈」を購入させていただきました。愛聴させていただこうと思います。

■ここで、「求道会館」についても、紹介をしておこうと思います。「求道会館」は、真宗・大谷派の道場・集会所なのですが、ちゃんと公式サイトがあります。そのなかの説明を引用してみましょう。

近角常観(ちかずみじょうかん)は明治3年滋賀県に生まれた浄土真宗大谷派の僧侶で、親鸞聖人の信仰を伝える歎異抄を原点に据え、悩み煩悶する人間が絶対他力によって救済されることを自らの入信体験を基に繰返し説き、 仏教界のみならず幅広く同時代の知識人に大きな影響を与えた。 近角は若き日の欧州留学の体験をふまえ、青年学生と起居を共にして自らの信仰体験を語り継ぐ場として求道学舎を本郷のこの地に開き、明治35年から昭和16年に没するまでその経営に心血を注いだ。 また、広く公衆に向けて信仰を説く場として、大正 4年にこの求道会館を建立。 その壇上から有縁のものへ語りかけると共に、広く社会に対して仏教の有るべき姿を訴えた。その主張は政教分離の立場から国家による宗教管理とともに教団の政治参画にも強く反対し、宗教界の自立性の喪失に警鐘を鳴らし近代仏教の確立に大きく貢献した。

■トップの写真は、この「求道会館」に入ったところから写したものです。ここは真宗の道場であるわけですが、ヨーロッパに留学した近角が、ヨーロッパにおけるキリスト教と教会のあり方に学んだ様子が伺えます(真宗の信仰の原理である「絶対他力」の思想は、一神教であるキリスト教、特にプロテスタンと似ているところがあります)。設計は、京都大学工学部建築科の創始者である武田五一です。キリスト教建築物の影響が強いわけですが、入って正面に置かれているのは「六角堂」の逗子です。なかには、阿弥陀如来が祀られています。伝承では、真宗の宗祖である親鸞上人は、若き日、京都の六角堂に籠もり、有名な「救世観音の夢告」を経験します。そのことにちなんでいるのだという話しです。その六角堂の逗子の背後、壁面には光の輪が描かれているように思えます。

■「求道会館」には2階があり、そこにはステンドグラスで飾られた窓があります。西向きです。これはまったくの素人である私の想像ですが、その窓から、晴れた日には夕日が差し込んでこの六角堂の逗子、そして逗子のなかの阿弥陀如来を明るく照らすのではないのだろうか…そのように思っています(勝ってな想像なのですが)。阿弥陀如来を主とする極楽を「西方浄土」と呼びます。人間界からみて西の方角に十万億の仏土を隔てた所にあると信じられてきました。その西方の浄土からの光が、逗子のなかに祀られている阿弥陀如来を明るく照らすのです。CD「水脈」の製作にあたって録音・ミキシング・マスターリングを担当された、これまたおともだちの新島誠さんが、ご自身のfacebookの投稿に以下のように書かれていました。

■「求道会館」には2階があり、そこにはステンドグラスで飾られた窓があります。西向きです。これはまったくの素人である私の想像ですが、その窓から、晴れた日には夕日が差し込んでこの六角堂の逗子、そして逗子のなかの阿弥陀如来を明るく照らすのではないのだろうか…そのように思っています(勝ってな想像なのですが)。阿弥陀如来を主とする極楽を「西方浄土」と呼びます。人間界からみて西の方角に十万億の仏土を隔てた所にあると信じられてきました。その西方の浄土からの光が、逗子のなかに祀られている阿弥陀如来を明るく照らすのです。CD「水脈」の製作にあたって録音・ミキシング・マスターリングを担当された、これまたおともだちの新島誠さんが、ご自身のfacebookの投稿に以下のように書かれていました。

雨風が強くなった午後に訪れましたが、コンサートが進むと雨はやみ、ステンドグラスから射し込んだ光がアーティストの背後でキラキラと、水面のごとく揺れておりました。岩城里江子さんの新譜「水脈」発売記念ライブに相応しい舞台でした。

■素敵なライブでした。

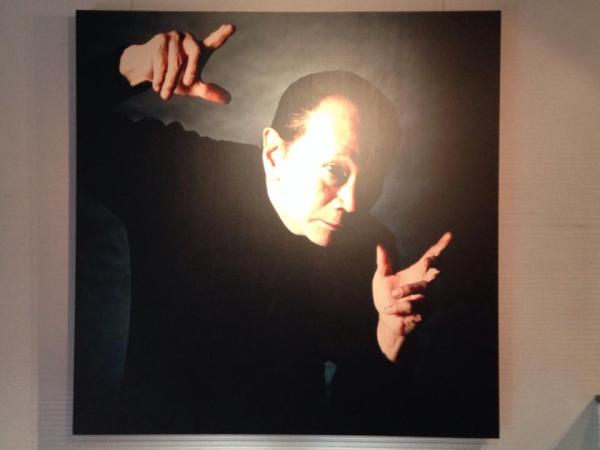

小澤征爾

■先日、NHK-Eテレで、小沢征爾さんの指揮をひさしぶりに拝見しました。今年の1月17日に行われた水戸室内管弦楽団の第89回定期演奏会です。小澤さんが指揮したのは、ベートーベンの交響曲4番。大病されていたので、水戸では2年ぶりの指揮なのだそうです。ちなみに小澤さんは、この水戸室内管弦楽団の音楽顧問・指揮者。団員も様々な国籍の、世界で活躍している演奏家の皆さん。小澤さんの指揮に対する団員の皆さんのものすごい集中力のようなものが伝わってきました。小澤さんの指揮を、すべて味わいつくそうとしている…って感じかな。楽しませていただきました。小澤さんは、楽章のあいだに椅子にすわって休憩されていましたが、ずいぶん回復されているようにも思えました。

■先日、NHK-Eテレで、小沢征爾さんの指揮をひさしぶりに拝見しました。今年の1月17日に行われた水戸室内管弦楽団の第89回定期演奏会です。小澤さんが指揮したのは、ベートーベンの交響曲4番。大病されていたので、水戸では2年ぶりの指揮なのだそうです。ちなみに小澤さんは、この水戸室内管弦楽団の音楽顧問・指揮者。団員も様々な国籍の、世界で活躍している演奏家の皆さん。小澤さんの指揮に対する団員の皆さんのものすごい集中力のようなものが伝わってきました。小澤さんの指揮を、すべて味わいつくそうとしている…って感じかな。楽しませていただきました。小澤さんは、楽章のあいだに椅子にすわって休憩されていましたが、ずいぶん回復されているようにも思えました。

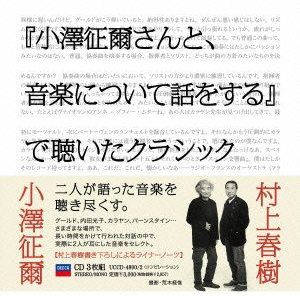

■ということで、CDを注文しました。「『小澤征爾さんと、音楽について話をする』で聞いたクラシック」というCDです。以前、作家の村上春樹さんが小澤征爾さんが小澤征爾さんに行ったロングインタビューが、『小澤征爾さんと、音楽について話をする』という本になり出版されました。大変深い内容だったのですが(小澤征爾にとってのカラヤンの存在とか…)、その本に出てきた曲が、CDにおさめられているようです。少し前にすでに発売になっていたようですが、そのことを私は知りませんでした。偶然にみつけたのです。

■すでにamazonに注文してありますが、たぶん大学の方に届いているのではないかな…。明日から中国に出張ですらか、帰国して、体を休めながらゆっくり聞いてみたいと思います。もちろん、ロングインタビューも再読ですね。

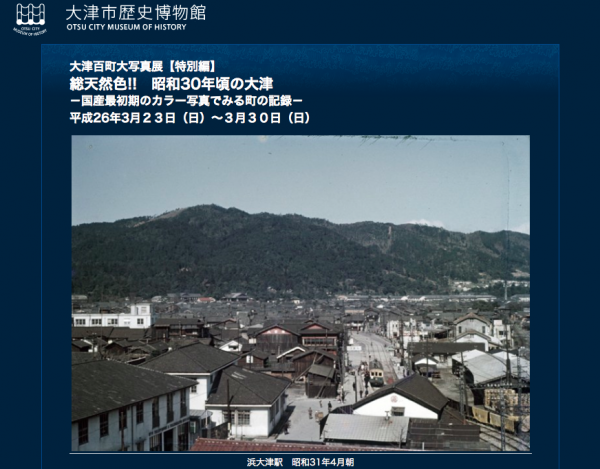

総天然色!! 昭和30年頃の大津 -国産最初期のカラー写真でみる町の記録-

■今日は、「大津市都市計画審議会」でした。審議会が終了し、市役所の建物の外に出ると、道路沿いの掲示板に目がいきました。大津市歴史博物館の特別展のポスターです。「総天然色!! 昭和30年頃の大津-国産最初期のカラー写真でみる町の記録-」。いいですね〜。素晴らしい。以下は、ネット上のこの特別展の情報を引用させていただきます(トップの画像はその一部です)。

【概要】

本年3月、故 西村榮次郎氏が撮影した古いカラースライドが、大津市歴史博物館に寄贈されました。全139枚にもおよぶスライドの中には、昭和30年頃の大津市内各所の様子が鮮明なカラー写真で残されていました。日本におけるカラーフィルムは、すでに戦前に国産第1号が販売されていましたが、本格的に普及しはじめるのは、この写真が撮られた昭和30年頃からだといわれています。また、当時はフィルムが非常に高価だったこともあり、これらの写真は大変貴重なものだといえます。

本展では、大津市中心市街地の町並みをはじめ、市内の社寺等の観光地の写真。また、大津市制60周年記念式典の様子やビワコ一周自転車競走などの行事の写真など、厳選した約50点を展示し、総天然色で再現された、今から60年前の大津の町並みや暮らしの様子をご覧いただく写真展です。

【撮影された写真の特徴】

写真は、35㎜カラーポジスライド、139点、撮影年代は昭和30年~36年頃です。多くは、「観光大津」という小箱に収納されており、当時の大津の魅力をスライド上映用にまとめたものが中心です。 この時期は、大津に駐留していた在日米軍が、キャンプ大津からの撤退した年(昭和32~33年)にあたります。また、昭和33年は、大津市が市制60周年を迎えた年でもあります。その意味では、まさに大津にとっての戦後が終わり、高度経済成長期に向かって歩み始めた過渡期に撮影されたものといえます。写真の中には、それら町の移りかわりが随所に記録されています。

■私自身は昭和33年生まれなので、かろうじて「懐かしい風景」といっても許されるかもしれません。もちろん、当時、大津には来て記憶しているわけではありません。写真の中に埋め込まれている時代の雰囲気が懐かしいのです。ただ、カラー写真だとある種の生々しさがあります。そこが不思議な気持ちにもさせてくれます。そう、昔は「総天然色」っていいましたね〜。【撮影された写真の特徴】には、米軍が撤退して大津の戦後が終わり、これから行動経済成長期が始まる過渡期だと書かれています。とても興味深いですね。1枚1枚の写真ごとに、たくさんの発見があるのではないかと思います。ぜひ、観覧してみたいです。ちなみに、場所は、大津市歴史博物館ではありません。ゼミの「北船路米づくり研究会」がいつも野菜を販売させていただいている丸屋町商店街の「大津百町館」が会場になります。お間違いのないように。

タイトル 総天然色!! 昭和30年頃の大津 会期 平成26年 3月23日(日)~3月30日(日) 期間中の休館日 3月24日(月) 会場 大津百町館(大津市中央1丁目8-13・丸屋町商店街内) 主催 大津市歴史博物館 協力 大津の町家を考える会 観覧料 無料

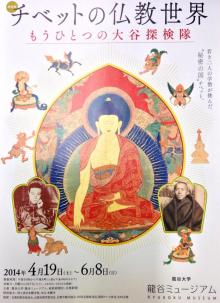

チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊

■昨日、教授会があり、このようなチラシが配布されました。「龍谷ミュージアム」の春季特別展のチラシです。「チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊」。いいですね〜、ぜひ観覧したいものです。でも、なかなか行けないだろうな…。以下は、「龍谷ミュージアム」のサイトからの引用です。

■昨日、教授会があり、このようなチラシが配布されました。「龍谷ミュージアム」の春季特別展のチラシです。「チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊」。いいですね〜、ぜひ観覧したいものです。でも、なかなか行けないだろうな…。以下は、「龍谷ミュージアム」のサイトからの引用です。

この特別展は、20世紀初頭に西本願寺第22世宗主・大谷光瑞師が生きた仏教の実態を探るためにチベットに送り出した青木文教と多田等観という二人の学僧の業績などに焦点を当てて紹介します。ダライラマ13世から多田等観に贈られた「釈尊絵伝」(25幅)が関西初公開されるほか、青木文教が撮影した当時の現地写真や、典雅な姿をみせる仏・菩薩像などが並びます。

■仕事の傍ら、「せっかく龍谷大学で働いているのだから、いろいろ仏教について勉強しなくちゃ」と思ってはいるのですが、この特別展の「青木文教」や「多田等観」のことについては、まったく知りませんでした。wikipediaで、初めてどういう方なのかということを知りました。とりあえず、多田の『チベット滞在記』を読んでみようかなと思っています。しかし、いろいろ勉強しなくちゃいけないとが多すぎて…。

■多田等観の『チベット滞在記』、講談社学術文庫で読むことができます。amazonの解説です。「1913年から10年の長きにわたってチベットに滞在し、ラサのセラ寺で修行を重ねた著者が、チベット潜入にはじまって、13世ダライ・ラマとの交流、僧院生活、チベットの仏教、巡礼の旅などを語る―著者唯一の遺稿」。ダライ・ラマ13世は等観に、正式なチベット仏教の修行を受けるよう命じたのだそうです。そして、10年修行を続け、ダライ・ラマ13世が集めさせた大量の文献をもって帰国しました。多田は、浄土真宗のあとにチベット仏教を学んだことになるのでしょうか。素人からすれば、同じ仏教とはいっても、浄土真宗とチベット仏教には大きな違いがあるように思います。多田はどのようにチベット仏教を受け止めたのでしょうね。知りたいです。

■多田等観の『チベット滞在記』、講談社学術文庫で読むことができます。amazonの解説です。「1913年から10年の長きにわたってチベットに滞在し、ラサのセラ寺で修行を重ねた著者が、チベット潜入にはじまって、13世ダライ・ラマとの交流、僧院生活、チベットの仏教、巡礼の旅などを語る―著者唯一の遺稿」。ダライ・ラマ13世は等観に、正式なチベット仏教の修行を受けるよう命じたのだそうです。そして、10年修行を続け、ダライ・ラマ13世が集めさせた大量の文献をもって帰国しました。多田は、浄土真宗のあとにチベット仏教を学んだことになるのでしょうか。素人からすれば、同じ仏教とはいっても、浄土真宗とチベット仏教には大きな違いがあるように思います。多田はどのようにチベット仏教を受け止めたのでしょうね。知りたいです。

花は咲く/花は咲くプロジェクト(Cover) Goosehouse

■一昨日の晩、学部の懇親会が開かれ、同僚の教員のピアノやトランペットとともに、余興でバイオリンを弾きました。そのときの曲のひとつが、「花は咲く」。この曲は、NHKが展開した東北復興支援キャンペーの歌です。

■作詞をした岩井俊二さんのこの歌について、次のように解説されています。

被災した石巻の先輩が語ってくれた言葉を思い出しました。「僕らが聞ける話というのは生き残った人間たちの話で、死んで行った人間たちの体験は聞くことができない」生き残った人たちですら、亡くなった人たちの苦しみや無念は想像するしかないのだと。

■死んで行った方達、すなわち絶対的な他者とは通常のコミュニケーションはできません。亡くなられた方たちのメッセージを代弁することもできません。また、するべきでもありません。ひとつには、死者を自己の主張の正当化のために利用してしまうことになるからです。死者に関する安易な語りは、すぐに政治的な言説に転化してしまう…。岩井さんは、想像するしかない…と語っておられますが、死者のことを想い続けると言い換えることもできるでしょう。きちんと想い続けること…これはとても辛い、大変なことでもあります(なぜ、あの人は亡くなってしまったのか、なぜ、自分はこうやって生き残っているのか、自分は被災者の人たちとどういう関係を取り結ぶのか…)。しかし岩井さんは、同時に、そういう辛い大変なことのなかに、希望も見いだそうとします。

そんなtwitterの中に片想いの人を探して欲しいという女の子の声がありました。片想いであるが故に自分が探していることは知られたくないというかわいい注文つきでした。こんな最中にも恋があったりするのかと、それが何とも微笑ましく、思えばかの地は僕自身が初恋なるものを育んだ聖地であり、そんな聖地に今もしっかり若者たちが恋を育んだりしているんだなあと思ったら、まだ震災から一週間ぐらいのことではありましたが、瓦礫だらけになったこの場所にもちゃんと花が咲いてるじゃないかと思えました。

■岩井さんが作詞した歌詞には、誰もが共通の理解に至る意味の着地点がありません(と、私には思えます)。人びとの心を「宙ぶらりん状態」にしたままにします。ですから、この歌を歌う人たちは、その人ごとに歌詞の意味をとらえようとします。そのことが、この歌の魅力でもあります。そして、死者のことを想いつづけながら、日々の暮らしのなかで生きることの実践を紡ぎだしていく。死者とともに未来を生きようとすることを促しているように思うのです。現代社会は、「死者を想いながら生きること」を人びとに「させないよう」に機能してきたがゆえに、この歌がもっている不思議な力を感じてしまうのです。

■トップの動画は、Goose house(グース ハウス)という音楽ユニットの皆さんによる「花は咲く」です。

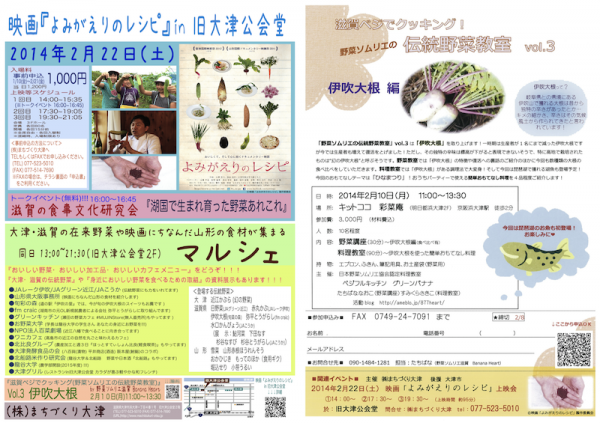

映画『よみがえりのレシピ』の自主上映会&マルシェ

映画『よみがえりのレシピ』の自主上映会と

大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェを旧大津公会堂で行います。<マルシェ>

『出展者』及び『登場する伝統野菜』決まりました!!

詳細はこちらをご覧下さい。<トークイベント(無料 16:00~16:45)>

『湖国で生まれ育った野菜あれこれ』by 滋賀の食事文化研究会

☆http://shigasyokubunken.com/<映画>

詳細(チラシ)>>>yomigaeriotsu

開催日: 2014年2月22日(土)13:00~21:30

会 場: 旧大津公会堂(映画:3ホール マルシェ:2F各部屋)

入場料:事前申込1,000円 当日1,200円

★事前申込は㈱まちづくり大津へTELもしくはFAXお申し込みください。

(TEL)077-523-5010(FAX) 077-514-7690

FAXの場合は、『申込書』 をご利用ください。

映画詳細:http://y-recipe.net/

主催: ㈱まちづくり大津