リレーショナル・オートノミー

■先日のことになりますが、NHKのEテレで、「自分らしく生きる~ACPとがん緩和ケア」と言うシンポジウムを放送していました。たまたま気がついて、仕事をしながら「ながら族」で見ることにしました。

日本人の死因第一位である“がん”。医療の進歩で生存年数は長くなってきたものの、未だ治療が難しい病でもある。身体的な苦痛に加え、先行きがみえない不安に苛まれる人も少なくない。そうした中、注目を集めるのがACP・人生会議と呼ばれる試み。自分らしく生きるために必要な医療やケアを事前に家族や医療者と語り合おうというものだ。緩和ケアが、その思いを支える。これからの“がん”との向き合い方を考える。

【がんと生きる~こころとからだ 私らしく~】(上)がん 揺れる心支える

【がんと生きる~こころとからだ 私らしく~】(下)患者会の笑顔に救い

■このシンポジウムは、読売新聞のオンラインの記事にもなっていました。↑のリンクがそうです。心に深く染み入りました。11前に、肺癌により81歳で亡くなった父親を看病していたときのことがリアルに思い出されました。

■ところで、このシンポジウムの最後で、京都大学緩和ケア・老年看護学分野教授の田村恵子さんがおっしゃった「リレーショナル・オートノミー」と言う言葉が強く印象に残りました。関係性の中で意思決定をしていく自律、関係性の中にある自律という意味です。これは、看護の世界で使われている用語のようですが、環境保全活動やまちづくりの現場においても大切な考え方なのではないかと思いました。少し、自分なりに掘り下げて考えてみたいと思います。

「魚のゆりかご水田」の様子

■facebookに、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員をされている金尾滋史さんが、琵琶湖の湖岸近くにある「魚のゆりかご水田」(野洲市)の様子をアップされていました。素晴らしいです。金尾さん、ありがとうございます。

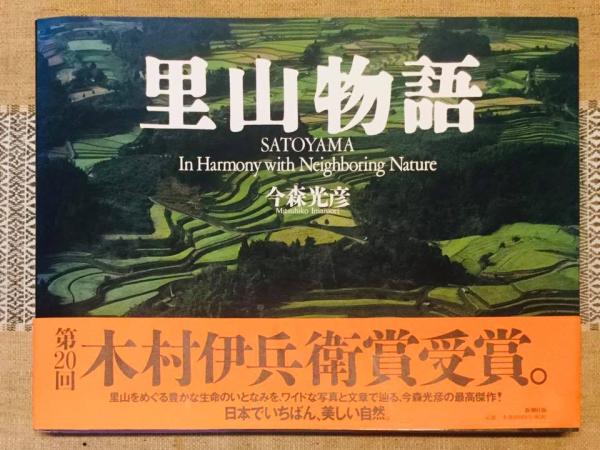

今森光彦『里山物語」

■我が家には、仕事とは関係のない自分の好きな本だけを並べた書架が2階にあります。そこから久しぶりに1冊の写真集を取り出し、1階のリビングで眺めてみました。写真家・今森光彦さんの『里山物語』です。初版は1995年。私のものは2000年です。もう初版から四半世紀がすぎたことになります。この写真集のなかにある世界は、我が家から車ですぐのところにあります。もちろん歩いて、以前であれば走ってでも行けるところです。ただ、もう写真集で表現された世界は、同じ場所にはありません。圃場整備事業が行われたからです。先日、夜明け前に訪ねた棚田が、失われた世界を想像できる唯一の入り口になるのかもしれません。この写真集をじっくり眺めて、また棚田を訪ねてみようと思っています。そうすることで、私のような者にでも、失われた世界を少しは幻視することができるかもしれません。

■写真集には、今森さんの5つのエッセーがおさめられています。そのうちの一つに、西村さんという方が登場します。「年齢は六〇歳そこそこ」とあります。ちょうど私ぐらいの年齢ですね。今森さんご自身は私よりも4つ年上だから、とっくに「六〇歳そこそこ」を通り過ぎています。一世代ほどの時間が経過しているのです。以前、奈良に暮らしていたときに、ちょっとかわった書店で、今森さんの写真集のサイン会がありました。まだ小さかった子どもたちを連れてそのサイン会に出かけました。確か、この『里山物語』のひとつ前の写真集、『世界昆虫記』が出版された頃だと思います。そういえば、先日、今森さんに偶然にお会いした時にそのことをお話ししたら、今でも記憶されていましたね。

■別のエッセーには、勝ちゃんが登場します。以前に勤務していた琵琶湖博物館にもよく来られていた昆虫マニアの男性です。なんというか、大人のガキ大将のような人物でした。エッセーは、今森さん、勝ちゃん、そして別の友人の3人でオオスズメバチの巣採りに出かけた時の話です。今森さんは、文章もうまいんです。読んでいると、巣採りに夢中になっている勝ちゃんが、頭の中でリアルに語り動き始めました。私は、以前、勝ちゃんにオオスズメバチの蛹を食べさせてもらったことがあります。とてもクリーミーで美味しかった。加熱すると、ポップコーンのような風味もあります。懐かしい。あの時の勝ちゃんは、私よりも少しだけお若い方だったが、今はどうされているのでしょうね。

近くの棚田

■昨日、朝、夜明け前に、家から車で10分ほどのところにある棚田を見に行ってきました。ガスがかかっておりあまり見通しは良くないのですが、これはこれで雰囲気があるかな…、ちょっと幻想的かな…と思えました。本当は夜明けの朝日の中の棚田を見たかったんですけどね。仕方がありません。

■ここは大津市の仰木と呼ばれる農村の棚田です。仰木の棚田も、多くは圃場整備を済ませているのですが、ここはまだ棚田のままです。これは推測でしかありませんが、棚田のある山裾の丘陵地帯の中でも、圃場整備を比較的行いやすいところと、そうでないところがあるのかなと思います。この画像の向こうには、琵琶湖に流入する天神川という小さな河川があり、その川に向かって傾斜がきつくなっていくことから、あまり圃場整備にむいていなかったのかなと…。まあ、推測でしかありませんが。圃場整備を済ませていると、このような雰囲気は多分出てこないように思います。もっとも、耕作者の方は、かなりご苦労されているかなとも思います。

■ずいぶん昔のことになります。30年近く前のことです。この仰木のご出身の方とお話をしたことがあります。その方ご自身は次男か三男で、家を出ておられましたが、こんなことを言っておられました。「あんたらは、棚田が美しいとか、生き物にとってどうやとかいうけれど、こんな牛のケツも回らんような田んぼで百姓することがどんだけ大変か考えたことがあるんか」。牛のケツも回らん…とは、農耕のために使っていた牛が方向転換できないくらい狭い水田ということですね。もっとも、この時分は、もうすでに機械化とはされていたと思います。

■4時半に起きて、睡眠不足で頭が重たい中、そのようなことを思い出したのでした。

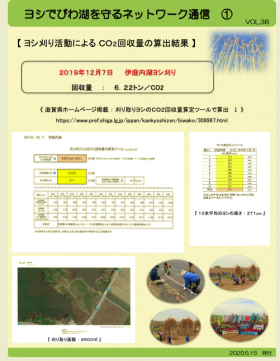

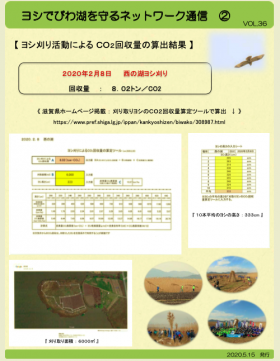

ヨシ刈りによるCO2回収の「算定ツール」

■滋賀県庁琵琶湖環境部で、ヨシ群落保全の仕事をしています。ヨシ群落保全審議会の仕事です。ここでコクヨ滋賀の太田俊浩さんとお知り合いになりました。太田さんは、勤務されているコクヨ工業滋賀のCSR活動の一貫として、以前から多くの環境ボランティアの方達と一緒に、ヨシ群落の保全(ヨシ刈り)に取り組んでこられていました。太田さんからは、この環境ボランティアの方達との活動を、社会的努力としてきちんと「見える化」できないかとのご相談を受けてきました。「見える化」することで、ヨシ刈り活動に参加する方達自身が自らの活動の有効性感覚を客観的に実感できるようになります。また、活動が生み出している社会的価値(低酸素社会の実現に向けてのCO2の回収)を、広く伝えていくことも可能になります。ご相談を受けたとき、すでに太田さんは、琵琶湖博物館の学芸員の方と調査・研究を始めておられました。もちろん、私自身は自然科学の研究者ではないので、私の役割は専門家や滋賀県庁の方達とつないでいくことになります。すなわち協働関係をデザインすることでお手伝いさせていただいたのです。そのあたりのことは、ブログの方にも書かせていただきました。

ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会

ヨシ群落保全審議会

■予定では、3月末に、滋賀県のヨシ群落保全審議会が開催されるはずでした。そしてその審議会の場で、ヨシ刈りによるCO2回収の「算定ツール」がお披露目いただけるはずだったのですが、残念ながらコロナウイルス感染拡大により審議会の開催が中止になってしまいました。滋賀県庁のホームページでは、この「算定ツール」のことがすでに3月24日に発表されています。

■昨日のことになりますが、太田さんからヨシ刈りの活動に関するニューズレター「ヨシでびわこを守るネットワーク通信」とともに、「算定ツール」に関するご報告をメールでいただきました。大変、喜んでおられるご様子でした。私も喜びのお裾分けをいただいたような気分です。嬉しいです。この「算定ツール」の開発以外にも、ヨシ群落保全に関しては、やらないといけないことが山ほどあります。今後、いろんな皆さんの力をうまくつないでいくことで、課題を少しでも緩和・解決していければと思っています。

在宅勤務の横で断捨離・終活が進行中

■急に暖かくなりというか初夏のような気候になりました。体調は…例によって、背中・肩・首の凝りがひどく、ストレッチや運動をしながら凝りの辛さをごまかしています。少しパソコンに向かうと首が固まってしまいます。困りました。そのような体調で在宅勤務をしているのですが、自宅の中でか家人が断捨離と終活を進めています。押入れの中をスカッとしようとしています。コロナウイルス感染拡大により多くの皆さんが自宅にいることになっているわけですが、どなたもやはり同じようなことを考えられるのでしょう。家庭ゴミが増えているという報道も読みました。ゴミ収集の皆さん、大変神経を使いながら作業をされていると思いますが、その上にいつも以上のゴミの量、申し訳なく思います。

■さて、私が断捨離・就活をやっているわけではないのですが、横から喜びの声が上がりました。板垣退助、岩倉具視、伊藤博文、聖徳太子の皆さんが押入れの中から発見されたからです。しかも、岩倉具視は2パターン。すでにこのお札は使われていませんが、大昔、「将来価値が出るかもしれないな」と保管したまま忘れてしまっていたというわけです。私も見せてもらいましたが、500円札が2パターンあることをすっかり忘れていました。また、聖徳太子の1万円札がこれほど大きかったのだなあと驚きました。

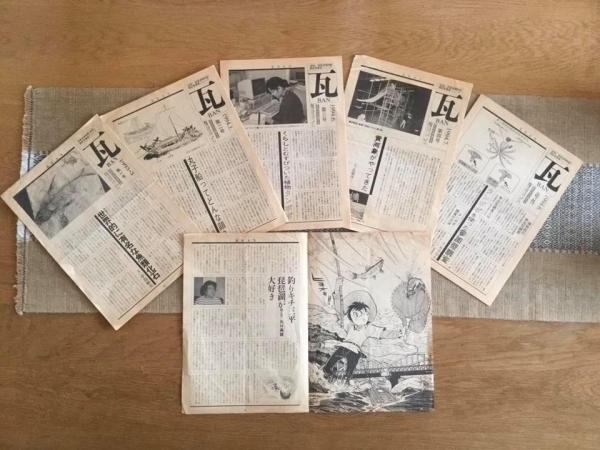

■このGWの間、粛々と断捨離と終活の作業が進行しました。もちろん、ほとんどは社会一般としては経済的価値がないものです。たとえば、11年前に亡くなった父の葬儀関連の書類や領収書等があったようです。これはもう必要ないかとそのまま処分にしました。しかし、亡くなった両親が子どもたちに送ったお祝いのカードや手紙や、私が子どもからもらった手作りの誕生日のお祝いのカード、これらはとりあえず断捨離作業から救出しキープすることにしました。キープすると断捨離にならないのですが…。しかし、とりあえずキープです。同じくキープしたものに、私が滋賀県庁に勤務していた頃のものがあります。滋賀県教育委員会琵琶湖博物館開設準備室という職場で、主査をしていたときに発行した職場の広報紙です。27年ほど昔のものになります。

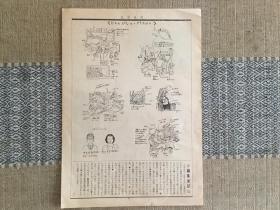

■私は、この「瓦版」というなんとも古臭いタイトルの編集担当だったのです。なつかしい。なつかしいと思い出したら、断捨離はできません。第一号では、「釣りキチ三平」の作者である漫画家・矢口高雄さんの東京のお宅まで、当時の上司だった田口宇一郎さんと一緒に訪問し、お話をうかがうとともに原画をお預かりしました。その原画を、第一号で使わせていただきました。その他の方達にもいろいろインタビューさせていただきました。開設準備室ではタンポポを使った住民参加型調査を滋賀県下で実施しましたが、このタンポポ調査の発案者でもある堀田満先生にお話を伺うために、鹿児島大学まで出かけました。このタンポポ調査の延長線上で、今、環境DNAの手法を使った生物多様性の住民参加型調査ができないか…、そういう思いを抱くにいたっています。この開設準備室時代の経験がベースにあるのです。開設準備室にいた頃は、いろいろ辛いこともありましたが、今となれば、そのような辛いことも自分の大切な人生の一部になっているのです。

■広報紙の最後のページを埋める記事がなかったので、<じゅんびしつ・アラカルト>というイラストを書きました。写真を撮って、その写真をトレーシングペーパーでなぞり、それをもとに描いているのでイラストといってもなんちゃって…です。とはいえ、これもなんだか懐かしい。懐かしいといっていると、断捨離の作業が無駄になるわけですし、私は仕事を中断するというか、辛い仕事から逃避してしまうのでした。

伏龍祠

■今日も基本は自宅にこもっていました。夕飯の買い物をしにいくためだけに、外に出ました。うちは毎日、生鮮食料品の買い物に行くのですが、このような習慣も、今のうちかもしれません。感染の拡大が広まってくると、毎日というわけにも行かなくなるのかな…。

■買い物には車で出かけますが、ついでに近くをドライブしてみることにしました。満開の桜を求めて、大津市の仰木、伊香立、和邇と棚田が広がる山沿いの地域を走っていたところ、偶然、水田の中に小さな祠を見つけました。丁寧にお祀りされていようです。近寄ってみると、びっくりしました。ここが「伏龍祠(ふくりゅうし)」だったからです。私は今から20年前まで、滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していました。この博物館には3つの展示室があり、そのひとつめの「A展示室」に、この「伏龍祠」のことが解説されていました。私も専門分野は全く違いますが、この「伏龍祠」に関心を持っていたのです。詳しくは、こちらのリンク先を見ていただきたいと思います。土の中から龍の骨が出てきたと、当時(江戸時代)の方たちは思ったわけですが、実は、これは約50万年前のトウヨウゾウの下顎骨だったのです。

■この「伏龍祠」のことを頭の中に記憶はしていました。しかし、ずっと思い返すことはなかったのです。繰り返しになりますが、たまたま今日、車で横を通って、この祠はなんだろうと近づいたら、なんと「伏龍祠」だったというわけです。驚きました。

NHK地域づくりアーカイブス

■「NHK地域づくりアーカイブス」というサイトがあります。facebookを通して、他大学の教員をされている方の投稿から知りました。NHKの過去の番組から「地域の課題解決に役立てていただくため、地域づくりの先進事例を全国から動画で集め」たものです。これはいろいろ使い出があるサイトだと思います。

■テーマは、「農林水産・食ろ、「環境・エネルギー」、「共生経済・観光」、「コミュニティ・商店街」、「教育・子ども・若者」、「医療・介護」、「福祉・生活支援」、「災害復興・防災」です。自分の問題関心にあわせて動画をみることができます。いろいろ地域づくりに関するヒントを得ることができると思います。

水草堆肥の研究

■先週の3月24日のことになります。このブログで報告することを忘れていました。この日、午前中は大津市役所で「大津市協働を進める三者委員会」、午後からは瀬田キャンパスに移動しました。龍谷大学「食と農の総合研究所」で取り組む「水草堆肥プロジェクト」のキックオフミーティングに参加しました。今日参加したのは、リーダーでもある農学部の玉井鉄宗さん、吉村大輔さん、山口道利さん、玉井ゼミの2名の学生さん(今日は参加でなかったけど本当は3名)、滋賀県琵琶湖環境部の西井洋平さん、そして私。私たちの「水草堆肥プロジェクト」は、「琵琶湖の水草の有効利用」について検討する官学民「インパクト志向型研究プロジェクト」です。この「インパクト志向型」という用語は、玉井さんが使われました。通常の科学的な研究では、一般性のある研究成果を生み出すことを目指すわけですが、この研究プロジェクトでは、そのような一般性を志向するわけではなく、「琵琶湖の水草の有効利用」という特定の環境問題の課題に焦点をあて、その課題解決に向けて良い意味でのインパクトを与えることを志向する…ということになります。また、同時に、農学部と社会学部の教員が連携する「学部連携型研究プロジェクト」であり、実験的な「文理融合スタイルの研究」でもあります。

■今日は、1メンバー紹介、2プロジェクトの概要説明(玉井)、3滋賀県の水草等対策事業(西井)、4水草堆肥の農学的評価(玉井)、5「琵琶故知新」について(脇田)、6事務連絡(研究費の執行方法など)について議論。良いスタートになりました。

ユヴァル・ノア・ハラリ「人類はコロナウイルスといかに闘うべきか――今こそグローバルな信頼と団結を」

■『サピエンス全史』の著者である歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリさんが、TIME誌に「人類はコロナウイルスといかに闘うべきか――今こそグローバルな信頼と団結を」と題した記事を寄稿されました。日本語で訳され、河出書房新社のオウンドメディア「Web河出」に掲載されています。ぜひ、お読みいただければと思います。以下は、気になったことの抜き書き。

■『サピエンス全史』の著者である歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリさんが、TIME誌に「人類はコロナウイルスといかに闘うべきか――今こそグローバルな信頼と団結を」と題した記事を寄稿されました。日本語で訳され、河出書房新社のオウンドメディア「Web河出」に掲載されています。ぜひ、お読みいただければと思います。以下は、気になったことの抜き書き。

「ウイルスとの戦いでは、人類は境界を厳重に警備する必要がある。だが、それは国どうしの境界ではない。そうではなくて、人間の世界とウイルスの領域との境界を守る必要があるのだ。」

「健康と言えば国家の単位で考えるのが当たり前になっているが、イラン人や中国人により良い医療を提供すれば、イスラエル人やアメリカ人も感染症から守る役に立つ。(中略)不幸なことに、世界でもとりわけ重要な地位を占めている人のうちにさえ、それに思いが至らない者がいる。」

「今や外国人嫌悪と孤立主義と不信が、ほとんどの国際システムの特徴となっている。信頼とグローバルな団結抜きでは、新型コロナウイルスの大流行は止められないし、将来、この種の大流行に繰り返し見舞われる可能性が高い。」

「今回の危機の現段階では、決定的な戦いは人類そのものの中で起こる。もしこの感染症の大流行が人間の間の不和と不信を募らせるなら、それはこのウイルスにとって最大の勝利となるだろう。人間どうしが争えば、ウイルスは倍増する。」

「対照的に、もしこの大流行からより緊密な国際協力が生じれば、それは新型コロナウイルスに対する勝利だけではなく、将来現れるあらゆる病原体に対しての勝利ともなることだろう。」