深草キャンパス4つの新棟と上空通路の名称決定

▪️勤務している龍谷大学社会学部は、2025年度に京都伏見区にある深草キャンパスに移転します。そのため、現在、新校舎が建設されています。また、課外活動の専用棟も建設されています。さらに大学の正門の前に陸橋も建設されています。道路を挟んで横断歩道を渡らずに移動することができます。今日、大学のホームページにある「特設サイト」知りましたが、新校舎にはそれぞれ名前が付けられたようです。「親鸞聖人のお言葉」をもとに命名されているようです。陸橋にも名前が付けられています。これは学生代表と意見交換をしながらつけたようです。新校舎は、それぞれ「灯炬館(とうこかん)」、「慧光館(えこうかん)」、「聞思館(もんしかん)」です。課外活動の専用棟は「朋友館(ほうゆうかん)」です。陸橋は「結連橋(ゆいれんきょう)」です。それぞれの言葉には大切な意味や考え方があります。ぜひ、リンク先の解説もお読みください。

▪️私が入る予定の研究室は、新校舎のうちのひとつで、北向きで道路に面しています。どんな感じだろう。定年退職までの2年間しか使わないわけなんですが。移転後は、研究室はしばらく物置のようになるでしょうね。整理しながら、書類の類に関しては大切なもの以外すべて今のキャンパスで処分してしまいますが、問題は書籍と資料ですか。時間がないので、明らかに廃棄処分するものは早めに選び出してしまおうと思います。移転後は、手元に残すもの、譲るもの、売却するもの、PDF化するものにわけて、自宅に持って帰れる量にまで圧縮する必要がありますね。書籍のPDF化は業者さんにお願いします。資料は、全て自前でPDF化です。でも、自宅に持って帰って、どれだけそれらの書籍や資料を利用できるのかな…不安です。家を狭くするだけだったりして。

日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化財に

▪️日本酒が、ユネスコの無形文化財に登録される見通しになったようです。素晴らしい。私は、糖質を制限しているので日本酒は飲まない(飲めない)のですが、本当は大好きなんです。本当はね。どこかに残念に思う気持ちもないわけではありませんが、これはどうしようもない。仕方がないですからね。さて、そのような個人的なことは別にして、滋賀県には、たくさんの酒蔵があります。酒どころです。今回の登録をチャンスに、酒蔵の経営、県内で酒米を生産している農家の経営が、少しでも良い方向に向かっていかないかな〜と思っています。

▪️昨晩は、NHKの「クローズアップ現代」を視聴していましたが、海外向けに苦味を減らした日本酒の開発だとか、若い人向けでしょうか、クラフト酒の試みも行われているようですね。日本酒は甘味・うま味・酸味・苦味のバランスが取れていることが大切だと言われています。最後に若干の苦味がお酒のキレを生み出しているように思います。ただ、海外の方には、別の味覚の基準があるのですね。クラフト酒も若い世代の方達の日本酒に対する思い込みを変えてくれるのではないかと思います。美味しい伝統的な日本酒を大切にしながらも、新しいアイデアで需要を増やして欲しいなと思います。もうひとつ。この日本酒を通して、ワインのテロワールのように、その酒が生み出される環境にも関心を向けていただけるとさらに良いなと思います。滋賀県の場合は、それは、FAOに認められた世界農業遺産「琵琶湖システム」ともつながってくるのではないかと思っています。

ひさしぶりの深草キャンパス

▪️今日は用事があって大学の本部のある深草キャンパスに行きました。まずは人事課、次は情報メディアセンター。いろいろ回って用事を済ませて、副学長室の深尾 昌峰さんを訪問しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動状況を説明させていただきました。現在取り組んでいる2つの事業、「MLGsとデジタルマップ」、そしてこのブログでも時々投稿している「仰木の耕作放棄地問題」、この2つの事業に関してディスカッションをさせていただきました。深尾さんには私たちの法人の理事をお勤めいただいているのです。

▪️来年の春からこちらのキャンパスで勤務することになります。研究室のある新校舎も建設が進んでいます。正門の前では、新校舎に渡る陸橋も建設中でした。そうそう、帰宅途中、びっくりすることがありしまた。帰りは、JR稲荷駅から電車に乗りましたが、稲荷駅を出発して少し進んだ所にある踏切で、海外からの団体客の皆さんが、私が乗車していた奈良線の電車を一斉に撮ろうとされていました。この方達は、鉄道ファンなんでしょうか。理由は分かりません。それともかく、何人の方は、踏切棒から手を伸ばしてスマホのカメラを出して撮ろうとされていたのです。ちょっとびっくり。運転士さんが大きな警笛を鳴らして急に減速、ひやっとしました。

▪️今日はひさしぶりの深草キャンパスでした。トップの写真のように、琵琶湖疏水の風景が美しかったです。

散髪と畑

▪️昨日は、近所のいつもの散髪屋さんで、かなり短くしてもらいました。どの髪の毛も1cmないですね。頭のサイドなどは数ミリ。坊主よりは少しだけ長いですが、漫才師のミルクボーイの内海さんのような角刈りでもなし(髪の量が足らないのでそもそもできない)、理髪店のご主人に上手に刈ってもらいました(…のつもり)。

▪️散髪が終わってそのまま帰宅してもよかったのですが、車で来ていたので、「そうだ仰木いこう!!」という気持ちがむくむくと湧いてきて、この前、農作業に参加させてもらったJAS有機の圃場に車で見学に行ってきました。ここはもともと耕作放棄地で草がぼうぼうに生えていたのですが、私も参加して農家の皆さんと一緒に草刈りをして農地に戻しました。このように畝を立てて立派な畑にしてくださったのはもちろん農家の皆さんです。マルチシートが張ってある畝がありますが、私が玉ねぎの苗を植える作業をお手伝いさせていただいた所です。一応、きちんと根付いているように思うのですが、鹿が侵入するのを防ぐために電気柵をしているので眺めるだけにしました。

▪️2回目の農作業は先月の末だったのですが、悪天候で順延となりました。次回は、12月11日に行われます。もちろん、参加します。この耕作放棄地を農地に戻し、隣接する地域の新興住宅地の皆さんと農家が力を合わせて、JAS有機に取り組む事業、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が支援させていただいている事業でもあります。私は理事長としてよりも、どちらかといえば新興住宅地の住民として参加していくつもりでいます。定年退職後のプラン、いろいろありますが、ここで野菜を育てることもそのひとつになります。

▪️車での帰宅時、狭い農道を運転するのが慣れないものでちょっと怖かったな。まだ、新車なので大切に乗らないと…。もう人生で車を買い換えるのもこれが最後かなという思いもあり、いわゆる排気量1000ccのリッタカーにしました。リッターカーで良かったよと思う道でした。まあ、私の運転の技量もありますけど。

【関連投稿】

イベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「農業体験プレイベント」

仰木の耕作放棄地が、美しい畑になりました。

仰木の野菜畑で農作業

北中綾子ピアノ・リサイタル

▪️昨日は、社会学部の同僚である五十嵐海理先生の奥様、北中綾子さんのピアノ・リサイタルでした。初秋の頃、五十嵐先生からお誘いがありました。奥様はポーランドに留学されていたということからでしょうか、この日のリサイタルのサブタイトルは「ポーランドの作曲家によるプレリュードの世界」でした。会場は、ザ・フェニックスホールでした。

▪️第一部の作品は、パヴェウ・ミキエティン (1971-)、カロル・マチェイ・シマノフスキ(1882年 - 1937年)、カジミェシュ・セロツキ(1922年 - 1981年)の作品です。3人の活躍した時代は違っています。現代の作品は、ミキエンティンとセロツキの作品は、現代か現代に近い時代の作品で私には難解な作品に聞こえましたが、シマノフスキの作品は楽しめました。

▪️もちろん、第2部のショパンの「24の前奏曲(プレリュード)」はとても有名な作品ですから、普段クラシックをお聞きにならない方も、太田胃酸のCMのバックで流れている曲といえばすぐにメロディーが頭の中に浮かび上がってくるのではないかと思います。あれは、7番になります。そして15番も「雨だれの前奏曲」で有名です。「24の前奏曲」を全て最初から最後まで通して聴いたのは初めてのことかと思います。充実した時間でした。

▪️ひさしぶりの大阪でした。人の多さと賑やかさに、少し心が戸惑いました。戸惑ったというよりも、疲れたという感じでしょうかね。滋賀の大津でのんびり暮らしているので、刺激の強い都会は疲れるようになりました。疲れるのは、暮らしているところに加えて、加齢のせいかもしれませんね。

大学アメリカンフットボール【2024全日本大学選手権準決勝】法政大学 vs. 関西学院大学|、そして龍谷大学シーホースの今シリーズの結果

▪️昨日、ひとつ前の投稿にあるように一般社団法人「kikito」さんの感謝会に出席していました。ちょうどその時に、大学アメリカンフットボール・全日本大学選手権準決勝、法政大学 対 関西学院大学の試合が行われていました。時々、関西学院大学ファイターズがXに投稿する試合経過を、スマホでちらりとみていました。きっと甲子園ボウルに連れて行ってくれると信じていましたが、結果は、関西学院大学が敗けることになりました。非常に残念です。試合展開も、これまでの試合とは違って、関学らしい試合展開が見られませんでした。

▪️それだけ、法政大学は打倒関学に向けて研究や練習を積み重ねてきたのではないかと思います。RBの伊丹選手の活躍がこれまでようには見られませんでした。体格的、身体的にも、法政大学の方が有利だったようですが、関学はミスや反則で損をしたようにも思います。アメリカンフットボールは「陣取りゲーム」なので、反則で後退させられるとじわじわと試合結果に影響を及ぼします。母校の敗北に、相当気持ちが落ち込んだのですが、仕方がありません。選手の皆さんには、臥薪嘗胆、捲土重来、何が問題だったのかをきちんと整理した上で、来年に向けて頑張って欲しいと思います。甲子園ボウル6連覇という偉業を成し遂げたチームです。必ずや復活してくれると思います。大学の課外活動は4年間しかできません。関西学院ファイターズの場合、1回生で入部する前からチームは勝ち続けているわけですから、自分たちも一挑戦者としてとは思ってはいても、精神的にはとても厳しいのではないかなと想像します。個人的なことになりますが、大学アメリカンフットボールという学生スポーツに、ずっと夢中にさせていただいたことを心より感謝したいと思います。

▪️今年の甲子園ボウル、龍谷大学に勤務する関西学院大学出身者と応援に行くつもりでした。もちろん、関学が甲子園ボウルに出場すると信じていましたから。では、もう行かないのかというと、この目で今年の頂点の試合を確認したいと思っています。幸いにも、そのような私の考えに賛同してくださる方がおられたので、2人で甲子園ボウルを観戦したいと思います。ちなみに、後述するように、甲子園ボウルには立命館大学も駒を進めます。ということで、関西の大学である立命館大学側で応援をしようと思っています。

▪️今日は、もうひとつの準決勝の試合が行われました。立命館大学と早稲田大学の試合です。いろんな盛り上がりのある試合展開だったようです。結果ですが、52-27で立命館大学が勝利しました。ということで、甲子園ボウルは、法政大学と立命館大学の対戦になります。東京にお住まいのアメリカンフットボールに詳しい方が、試合のデータを伝えてくださいました。一試合で500ヤードを稼ぐようなことは滅多にないのだそうです。

【タッチダウン】

立7、早3

【フィールドゴール】

立1-1、早3-2

【オフェンス】

立78回517yd

早44回432yd

【パス】

立20投16成功135yd

早31投19成功307yd、3INT

【ラン】

立58回382yd

早13回125yd

【被ターンオーバー】

立0、早3

▪️以下は、試合のハイライトです。

▪️2024全日本大学選手権準決勝とは関係がないのですが、関西アメリカンフットボールDiv.2のことについても書いておきたいと思います。龍谷大学シーホースの今年最後の試合結果についてです。今日は、甲南大学との試合でした。13-7で龍谷大学は敗れました。本当に残念。とても惜しい試合だったと思います。勝てる試合だったかも…と思うのです。でも、結果としてDiv.2の4位が確定しました。来年こそは、1部に復帰していただきたいです。私が定年退職するのは2026年になりますが、それまでに1 部に復帰したくださると嬉しいのですが…。

▪️学生アメリカンフットボールの試合中継では、それぞれの大学のOBの方が解説されることが多いかと思います。この試合では、龍谷大学職員でもある小坂匡さんが解説されていました。

【追記】▪️スポニチアネックスのurl= https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2024/11/30/kiji/20241130s00040000165000c.html]「アメフト関学大 甲子園ボウル7連覇逃した大村監督『典型的な負け試合。自滅ですね』」[/url]という記事です。監督の大村さんが記者のインタビューに対して冷静にこたえておられます。以下の部分は、非常に大切なことだと思いました。これは、スポーツだけではないと思います。部長をしていた吹奏楽部であっても、同様のことが起こりうると思います。

「法大がランプレーを止めにくるのは分かっていた。我々の力不足」。指揮官はこう分析したうえで、「どこかで“これくらいやったら、いいだろう”というのが(チームの中に)あった。そこを我々が詰めきれなかったのが反省」と敗因を求めた。

kikito感謝会

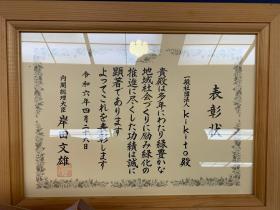

▪️一般社団法人「kikito」さんが、今年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されました。その受賞を「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されました。約80名の方達がお祝いにお越しになりました。「kikito」さんの活動が、多くの皆さんとのつながりの中で、少しずつ成長発展してきたことを実感しました。

▪️一般社団法人「kikito」さんが、今年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されました。その受賞を「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されました。約80名の方達がお祝いにお越しになりました。「kikito」さんの活動が、多くの皆さんとのつながりの中で、少しずつ成長発展してきたことを実感しました。

▪️「kikito」さんは、森林から生産される木材と地域社会とをつなぐために、様々な業種の皆さんが連携することで「地域材循環システム」を構築されてきました。そして、間伐材の買取事業、間伐材を活用した商品開発などを行なってこられました。今回の総理大臣賞の受賞の背景には、そのような着実に積み上げてこられた活動実績が存在しています。

▪️私が、一番最初に「kikito」さんと関わったのは、ちょっと昔のことになります。2014年頃でしょうか。公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業夏原グラント」の選考委員に就任してすぐだったと思いますが、「kikito」さんに助成することを決定した時が最初ではないかと思います。その後は、知り合いの韓国の大学の教員や学生さんに「kikito」さんのことを紹介させていただいたこともあります。韓国の研究者の皆さんは、その後も、何度か「kikito」を訪問されているのではないかと思います。ところで、今日の感謝会の受付に、うちの副学長である深尾昌峰さんが立っておられました。一般社団法人「kikito」の監事をされているそうです。深尾さん以外にも、いろいろ知り合いの方にお会いすることができました。

今年2回目の「龍谷大学新月会」

▪️昨晩は、龍谷大学に勤務している、関西学院大学・大学院出身の教職員の皆さんで組織している「龍谷大学新月会」の会合(呑み会)でした。お店は、京都駅近くの下京区にある「酒盃 いち膳」さん。会員は20名おられますが、みなさんお忙しいようで8名の参加でした。本当はもう少し多かった(10名)のですが、体調不良等で8名になりました。嬉しいことに、今回は新入会員がおられます。法学部の村上亮先生です。今回はご参加いただけていませんが、経済学部の工藤和也先生にも今回入会していただきました。どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。

▪️「同窓生」ということを意識しながら、勤務する学部や部署を超えて、こうやって大学内で交流できること、とてもありがたいことだと思っています。事務職員の皆さんのばあい、圧倒的に多いのは龍谷大学の出身者ですが、それであれば同窓会を作る必要性はあまりないのかもしれません。おそらくですが。これは個人的な考えでしかありませんが、いろんな「ご縁」を大切にして定期的に交流できるようなネットワークが、自分の周りにたくさんあることって、とても大切なことなんじゃないのかなと思っています。そのような思いから、大学内部の様々な職員親睦のためのグループに所属しています。

▪️しかしながら、最近は「仕事が終わったら、職場の人と交流するのは嫌です、飲み会は嫌です」という方が多くなっているそうです。加えて、若い世代ほど、お酒を飲む人は少なくなっているようにも思います。まあ、交流するのにお酒は必ず必要なわけではありませんけど…。私のような考え方は、どんどん受け入れられなくなっているのでしょうか。とても残念ですけど。

▪️もうひとつ残念なこと。髪の毛、薄くなっていて…。

満開になりました。

▪️シャコバサボテンがほぼ満開になりました。とても嬉しいです。毎年、毎年、きちんと咲いてくれます。ありがたいです。秋の葉摘みや春に施肥をするだけで立派な花が咲いてくれます。気が付いていませんでしたが、よほど嬉しいのか、毎年、何度もこのシャコバサボテンのことを投稿しています。

▪️シャコバサボテンがほぼ満開になりました。とても嬉しいです。毎年、毎年、きちんと咲いてくれます。ありがたいです。秋の葉摘みや春に施肥をするだけで立派な花が咲いてくれます。気が付いていませんでしたが、よほど嬉しいのか、毎年、何度もこのシャコバサボテンのことを投稿しています。

▪️ところで、シャコバサボテンを漢字で書くと「蝦蛄葉仙人掌」です。蝦蛄とは、寿司のネタにありますね。あの甲殻類のシャコです。葉の形がシャコに似ているからのようです。ちなみに、サボテンて漢字では「仙人掌」と書くんですね。知りませんでした。でも、英語だと「christmas cactus」。意味は、クリスマスのサボテンになります。これはこれからクリスマスを迎える季節に花を咲かせるからでしょう。シャコとクリスマス、かなりイメージに違いがありますよね。元々は、土壌に根を下ろさず木の上に根を張って生活する植物なんだそうです。観葉植物には、このようなタイプのものがあります。ポトスなどもそうです。シャコバサボテンについていえば、原産地はブラジルの高山。高山の木に根を張って花を咲かせていたんでしょうか。

▪️冬は庭も含めて寂しくなります。咲く花も少なくなります。今は、ツワブキが黄色の花を咲かせているだけです。そのような中で、このような鮮やかな色の花を咲かせてくれるシャコバサボテンはとてもありがたいです。ただ、冬や来春に備える準備もしなければなりません。そろそろ草津の園芸店まで出かけて、庭に植える球根や苗を買ってこないと…。時期的にちょっと焦り気味です。近くのホームセンターでも良いのですが、園芸店の方が値段は高いけれど質は良いのです。