2013年度脇田ゼミ「卒論発表会」

■私は、2004年に龍谷大学社会学部社会学科に赴任しましたので、始めての卒業生を送り出したのが、2006年春になります。2013年3月卒業の8期生まであわせると、112名が巣立っていったことになります。今年も、9期生9名が卒業する時期が近付いてきました。しかし、卒業するためには、卒業論文を書きあげて合格しなければなりません。今日は、その9期生の卒業論文発表会がありました。以下が、9期生の卒業論文の題目です。

臼杵寛将:「都市農業におけるエコ農産物に関する取組み-大阪府松原市の”まったら愛っ娘”を事例として-」

北川大介:「町並み保全と甦る伝統工芸-滋賀県日野町の事例をもとに-」

中村曜:「集落営農における農地保全と地域再生-滋賀県甲賀市の農業組合法人の事例をもとに-」

枡田明弘:「ウェルネスとし加古川にみる街づくり-加古川ツーデーマーチの事例をもとに-」

安平昂志:「農村女性によるコミュニティビジネス-滋賀県大津市『ほっとすていしょん比良』の事例をもとに-」

山田陽平:「村の組織運営と祭り-滋賀県大津市北船路の事例をもとに-」

山根一伯:「大都市に位置する商店街の課題」

井上まどか:「交流の場としての直売所-京都府京田辺市普賢寺地域ふれあいの駅の事例をもとに-」

松見詩織:「地場産学校給食から広がる地域のつながり-小浜市立内外海小学校の事例をもとに-」

■私はゼミ運営の最終的な目標を、「ここまでやったぞ!」と自分で納得のいく卒業論文を執筆し、自信をもって卒業していくことにおいています。ですから、卒論指導は時間をかけて丁寧におこないます。個別面談を重視します。また、どのようなテーマであるにしろ、フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらうことにしています。もちろん、個別面談を通して指導・支援しますが、基本的には、自分自身の力で調査をしなくてはいけません。必然的に、ゼミ生にとっては、卒論は「大きな壁」になります。この「大きな壁」を乗り越えてもらうことで、各自に成長してもらうことが私の教育のねらいでもあります。

■さて、9期生はどうだったでしょうか。もちろん評価に関してここに書くわけにはいきませんが、多くのゼミ生は「もっと早い時期から、卒論に取り組んでおけばよかった」と思っているはずです。先輩たちも毎年、同じことを繰り返し反省しています。私自身も「早めに取り組むように」と口を酸っぱくしていってはいるのですが…。もちろん、きちんと調査をして順調に卒論を提出できたゼミ生もいますが、その一方で「大きな壁」の前にひるんでしまうゼミ生もいます。そうであれば、ステップを踏みながら少しずつ自分が成長していることを実感できるような、そのような工夫も必要かもしれません。

卒論の提出

■今年のゼミ4年生は人数が少なめです。全員で9人。そのうちの5人が本日、卒業論文を提出するために研究室にやってきました。残りの4名ですが、2人はパソコンルームで原稿のプリントアウトに手間取っていて、約束した集合時間に間に合いませんでした。卒論の提出は、本日から明後日の15時までですので、まだなんとかなりそうです。しかし、提出間際になるとパソコンルームは込み合い、ブリンターも奪い合いの状態になるよといってあったのですが…。そしてさらに残りの2名まだ原稿の修正段階にあります。こちらは、ギリギリになるかもしれません。あれだけ、余裕をもって作業をするように口を酸っぱくしていってきたのに…。

■ということで、そろった5名だけでも一緒に提出しにいこうとしたら…。2名がプリントアウトの書式、文字数と行数指定を間違っていた…ということに気がつき、再度、プリントアウトをしにいきました。もう、プンプン!!…な感じです。

【追記1】■とはいえ、誤解のないように追記しますが…。もちろん余裕をもって原稿を書き、指導もきちんと受けて、全力を出し切ったゼミ生もいるわけです。そのような学生からは、達成感があるのでしょう、満足・納得・御礼のメールが届きました。

【追記2】■書式を間違っていた2名も、無事提出したとの連絡が入りました。安心しました。おそらくは、明日は1名が提出。最終日は3名が提出すると思います。ゼミ全員で、初日に提出しようと約束したのですから、守ってほしかったな…。3年のゼミ生の皆さん。来年は、全員そろって気持ちよく提出しましょう。

【追記3】■さきほど、全員提出できたことを確認しました。ホッとしました。2014年01月09日(木)13時45分。

学生との面談

■自分の教育方針として、個人面談を大切にしています。今日も、5人の学生と面談をしました。いずれも、卒業論文の指導に関する面談です。まだ、この時期に、指導を受けながら執筆しているゼミたちがいるのです。困ったものです。作業が遅れてしまっているのは、実際に卒論の調査や執筆を経験することなしに、「卒論、やりたくないな〜」、「なんとかなるやろ〜」と先送りしてきたからです。実際には、もちろん、なんともならないのです。残された時間を必死になって取り組むことになるのです。しかし、必死になって取り組むなかで、卒論の調査や執筆の面白さにも触れているのです。これは、ひとつの希望ではあります。

■自分の教育方針として、個人面談を大切にしています。今日も、5人の学生と面談をしました。いずれも、卒業論文の指導に関する面談です。まだ、この時期に、指導を受けながら執筆しているゼミたちがいるのです。困ったものです。作業が遅れてしまっているのは、実際に卒論の調査や執筆を経験することなしに、「卒論、やりたくないな〜」、「なんとかなるやろ〜」と先送りしてきたからです。実際には、もちろん、なんともならないのです。残された時間を必死になって取り組むことになるのです。しかし、必死になって取り組むなかで、卒論の調査や執筆の面白さにも触れているのです。これは、ひとつの希望ではあります。

■1人の学生に「フィールドワークせんとあかん厳しいゼミやのに、なんで僕のゼミにきたんや」と聞いたところ、「いつも怠けて先送りする自分をなんとかしたいと思い、ゼミに入りましたが、やっぱり油断して、先送りする癖がまた出でしまいました」というのです。「こんなことなら、もっと早くから取り組んでおけば、もっともっと充実した経験ができただろうに…」と反省しているのでしょうが、残念ながら、もうじっくり指導をしている時間がありません。

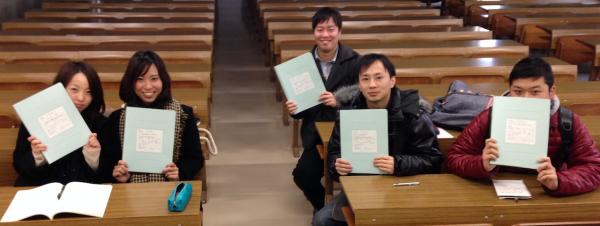

■私は、学生との面談の記録をつけています。3・4年生のゼミ生だけでありません。1・2年生との面談も少し入っています。結果として、延べ104人と面談をすることになります。来月も含めると、延べ人数で110人は超えるのではないかと思っています。次の面談は、1月4日になります。赤ペンを入れた原稿を、1人1人の学生に返していきます。その赤ペンを参考に、卒論提出直前の最後修正を加えてもらいます。そして、1月7日(火)に全員揃って、社会学部教務課に提出します。写真は、昨年、ゼミ全員でそろって提出した時のものです。

フィールドワークと卒業論文

■ゼミの4年生たちは、卒業論文の最後の追い込みにかかっています。すでに草稿を提出できた人もいますが、多くのゼミ生は、まだ執筆途上にあります。そして、最後の最後まで補足調査をしている者もいます。これは、褒めているのではありません。フィールドワークを開始するのが遅かったために、こんなことになってしまっているのです。指導教員の私としては、かなり「怒り&叱りモード」なのですが、毎年、この手の学生の指導を年末最後までしなくてはなりません。そして、月末に自宅に簡易書留の速達で届く草稿を、正月に赤ペンを入れて、1月4日にゼミ生本人に返却するのです。もっと、ゼミ内での締切を早くして、その締切を厳守すればよいのでしょうが、学生たちの「実態」に押し切られてしまっているわけです。

■ゼミの4年生たちは、卒業論文の最後の追い込みにかかっています。すでに草稿を提出できた人もいますが、多くのゼミ生は、まだ執筆途上にあります。そして、最後の最後まで補足調査をしている者もいます。これは、褒めているのではありません。フィールドワークを開始するのが遅かったために、こんなことになってしまっているのです。指導教員の私としては、かなり「怒り&叱りモード」なのですが、毎年、この手の学生の指導を年末最後までしなくてはなりません。そして、月末に自宅に簡易書留の速達で届く草稿を、正月に赤ペンを入れて、1月4日にゼミ生本人に返却するのです。もっと、ゼミ内での締切を早くして、その締切を厳守すればよいのでしょうが、学生たちの「実態」に押し切られてしまっているわけです。

■さきほど、最後の最後まで補足調査をしている者もいる…と書きました。今日は、そのような学生の1人が研究室に相談にやってきました。フィールドワークをしながら、しだいに自分自身の分析の視点が焦点化されてきたようなので、1つの論文を読ませていました。ある学会の年報に掲載されたきちんとした水準のある論文です。その学生は、この論文を読んで、「すごくよく理解できました。いつもだとこの手の文章を読むと3時間以上時間がかかるのですが、今回は、1時間で読むことができました。また、すごく参考になりました…」というのです。

■フィールドワークと論文とのあいだを往復するなかで、次第に、自分の頭のなかがクリアになってきているのです。しかし、残された時間はわずかです。その学生は、こうもいっていました。「もっと、早くからフィールドワークを始めればよかったと思います。今は、パソコンに向かって卒論のことばかりやっていますが、とても楽しいです」。やっとエンジンがかかってきたのです。卒業するために仕方なく、嫌々渋々ではなく、自ら進んで卒論に取り組める境地に到達したわけですね。これはこれで、喜ばしいことですが、すくなくとももう2ヶ月早くこの境地に到達してほしかったと思います。その点が、指導をしていて悔やまれてなりません。

■しかし、とにかく全力を出し切って仕上げてもらうしかありません。おそらく、この学生は「時間があれば、もっとレベルをあげることができたのに、悔しい…」と思うかもしれません。なぜ悔しい気持ちになってしまったのか。卒論のフィールドワークから執筆にいためまでのプロセスを、自分なりに分析して、その分析結果を、教訓として後輩に伝えてほしいと思います。

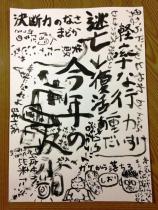

■トップの写真は、今月の初めに開催したゼミの卒論中間発表会の歳に学生が書いた落書きです。左隅では、私らしき人物が怒っていますね。「本気でやらないと もうやばいよ! ホントに」。こうやって落書きがかけるのは、当時は、まだどこかできちんと反省できてないところがあったのだと思います。まだ、卒論をなめています、この段階では。なかなか指導は難しいものです。

【追記】■龍谷大学社会学部の理念は、「現場主義」です。私は、自分なりにこの「現場主義」を強く意識し、ある意味愚直に、真正面から大学の教育や社会連携事業に取り組んでいます。ゼミでは、どんなテーマでもかまいませんが、実証的なフィールドワークにもとづく事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらいたいといっています。そのような卒業論文の指導は手間がかかり、確かに大変なのですが、私のばあい、このような指導をやめてしまうと口先ばかりの「現場主義」になってしまうではないか…。そう思いながら、自分なりの工夫をして指導を行っているのです。

就活と卒論

■12月になりました。3年生の就職活動が、いよいよ始まりましたね。私のところには、「合同説明会にいくので、ゼミを欠席させてください」というメールが届きます。「ゴーセツ」というやつですね。どうか、洪水のように押し寄せる情報に振り回されないようにしながら、就職活動に前向きに取り組んでもらいたいと思います。また、洪水のように押し寄せる情報に恐れをなして、殻に閉じこもってしまうのも困ります。落ち着いて。焦ってはいません。キャリアセンターのガイダンスやキャリアカウンセラーの方たちのアドバイスを参考に、丁寧に準備を行って就職活動に取り組んでください。「シューカツの雰囲気」に飲み込まれないように。また、友達の就職活動の進捗状況に、過剰に反応しないようにしてください。人それぞれの就職活動があるわけでから。

■ただし、就職活動だけで大学生活の最後が終ってしまうと思っていたら、それは問題です。必修の卒業論文のことを忘れないでください。就職活動に振り回されて、「卒業論文なんてどうでもよい、適当でかまへんやん…」という気持ちになってしまうと、あとで辛い思いをすることになります。就活と卒論は、車の両輪のようなものです。両輪ですから、どちらも同じようにエネルギーと情熱を注がなければ、卒業というゴールに向かってまっすぐに進むことはできません。

■ゼミでは、「今年の12月中に、卒論の具体的なテーマ、できれば調査地も決めていきましょう」と伝えました。それは、指導教員として、長期的に卒論に取り組んでもらいたいと純粋に思っているからです。少しずつ自分の卒論の研究を成長させていくことが、結果として、一番の「卒論の近道」だと思うからです。しかし、それだけではありません。卒論は、就職活動とも微妙にかかわってきます。就職活動の面接では、しばしば、「卒業論文ではどのようなテーマに取り組んでいますか?」と質問されます。そのさい、卒論の構想だけでも、きちんと説明できることが大切かなと思います。さらに、具体的な自分の課題設定にむかって、計画的に調査・研究を進捗させていることを、きちんと説明できるようにしてください。

■ひょっとしたら、卒業論文を「お手軽」に済ませたいと思っている人がいるかもしれません。できるだけ卒論にかける時間やエネルギーを節約して、要領よく、単位や評価を獲得したいと思っている人がいるかもしれません。コストをかけずに、ベネフィットは得たい、そういう考えの人がいても不思議ではありません。しかし、それは間違っていると思います。あるいは、最初から「卒論の単位さえあれば、内容や質はどうでもよい。ギリギリ低空飛行でもOK」と思っている人(…さすがに、そんな人は私のゼミにはいないと思いますが)、それも間違っていると思います。卒業論文とは、大学で勉学に取り組んできたことの、いわば総決算のようなものではないかと思います。繰り返しになりますが、ちゃんとした水準のある論文を執筆しようと思うと、時間がかかります。しかし、そのような水準のある卒論を時間をかけて書き上げることができたとき、それまでの経験は、あなたに自信を与えることになるはずです。自分自身のためにも、時間をかけて卒論に取り組んでください。

■ぜひ、早めに卒業論文に取り組むようにしてください。一生懸命取り組む人には、私の方も、時間を惜しまず一生懸命に指導します。

試験期間中や夏期休暇中のゼミ面談の申し込みについて

7月11日

■夏の予定が、だいだい見えてきました。以下のエントリーを参考に、卒論やゼミの面談を申し込んでください。

卒論指導を受ける皆さんへ、脇田のこれから夏期休暇中にかけての予定です。

卒論指導を受ける皆さんへ、脇田のこれから夏期休暇中にかけての予定です。

■面談を希望する人は、以下の脇田の日程を参考に、e-mailで予約をとってください。突然こられても、研究室にはいないことがあります。よろしくお願いいたします。基本的に4年生の卒論面談を念頭においていますが、3年ゼミ生、「大津エンパワネット」履修生の面談についても対応します。なお、今後、あらたに仕事が入り、以下の予定が変更になる可能性があります。

■面談を希望する人は、以下の脇田の日程を参考に、e-mailで予約をとってください。突然こられても、研究室にはいないことがあります。よろしくお願いいたします。基本的に4年生の卒論面談を念頭においていますが、3年ゼミ生、「大津エンパワネット」履修生の面談についても対応します。なお、今後、あらたに仕事が入り、以下の予定が変更になる可能性があります。

■4年ゼミ生の皆さん。9月末には卒論の報告をしていただきます。80%出来上がっている必要があります。もちろん、調査不足、分析不足、そして文章のまずさがこの時点であっても仕方ありません。しかし、卒論の骨格がきちんとゼミできちんと説明できる必要があります。字数でいえば、12,000字程度は必要です。9月以降は、補足調査や分析を深めていきながら、論文の仕上げにはいりますが、11月末には第一次草稿を提出してください。12月は「赤ペン」を入れて数回返却します。冬休みに入るまでには、指導を終えるようにしたいと思います。あとは、各自の責任でしっかり卒論を仕上げて、正月明けには、全員で期限内にきちんと提出できるようにしたいと思います。

————————-

7月15日(月):午前中は大学院生の指導があります。3限オフィスアワー。4限ゼミ。そのあとは、空いています。

7月16日(火):終日、研究にあてる予定です。

7月17日(水):2限授業。午後は会議です。

7月18日(木):2限授業。15時から16時半まで深草キャンパスで「認証評価研修会」です。19時から20時半まで、大津市丸屋町商店街・大津百町館で「まちづくりカフェ」(大津エンパワねっと)です。

7月19日(金):午前中空いています。午後15時まで研究。17時から町家キャンパス龍龍で「大津エンパワねっとを進める会」の会合です。

7月20日(土):午前中、北船路米づくり研究会。午後は『ソシオロジ』編集委員会で、終日京都です。

7月21日(日):オープンキャンパス。「大津エンパワねっと」のチーム「おむすび」のイベント。

7月22日(月):3限オフィスアワー。4限ゼミです。そのあとは、空いています。

7月23日(火):1限から大学院生の指導。11時から12時半まで、大津エンパワねっとの運営打ち合わせ。午後は、17時半から京都で全学研究運営会議。そのあとは、国際シンポジウムの打ち合わせで京都です。

7月24日(水):2限授業。3限大津エンパワねっと運営委員会。そのとは、大学院社会学研究委員会。博士論文受理審査報告。

7月25日(木):大学にいく予定です。

7月26日(金):1・2限、大津エンパワねっと合同授業。

7月27日(土):修士論文中間発表会。

7月28日(日):丸屋町商店街・夜市。

7月29日(月):滋賀県琵琶湖環境科学研究センター評価委員会。

7月30日(火):15時15分から大学院運営委員会。

7月31日(水):2限「地域社会論」試験。3限補助監督。4限補助監督。

————————————————

8月1日(木):大学に行く予定です。

8月2日(金):10時から大津エンパワねっと授業担当者会議。

8月3日(土):私的な用事にあてます。

8月4日(日):韓国からの福祉専攻学生の受け入れ。

8月5日(月):大学に行く予定です。

8月6日(火):終日、学部執行部集中審議。

8月7日(水):14時から16時半まで、滋賀県「マザーレイク21学術フォーラム」。

8月8日(木):大学に行く予定です。

8月9日(金):福井大学教育学部で「環境社会学」集中講義。

8月10日(土):福井大学教育学部で「環境社会学」集中講義。

8月11日(日):福井大学教育学部で「環境社会学」集中講義。

8月12日(月):福井大学教育学部で「環境社会学」集中講義。

8月13日(火):大学には行きません。

8月14日(水):島根県宍道湖で環境調査。

8月15日(木):島根県宍道湖で環境調査。

8月16日(金):島根県宍道湖で環境調査。

8月17日(土):北船路野菜市です。

8月18日(日):個人休暇。仕事を入れません。

8月19日(月):個人休暇。仕事を入れません。

8月20日(火):個人休暇。仕事を入れません。

8月21日(水):個人休暇。仕事を入れません。

8月22日(木):個人休暇。仕事を入れません。

8月23日(金):個人休暇。仕事を入れません。

8月24日(土):個人休暇。仕事を入れません。

8月25日(日):大学にいは行きません。

8月26日(月):大学に行くことが可能です。

8月27日(火):大学に行くことが可能です。

8月28日(水):大学に行くことが可能です。

8月29日(木):大学に行くことが可能です。

8月30日(金):大学に行くことが可能です。

8月31日(土):大学に行くことが可能です。

—————————————————————-

9月1日(日):私的な用事にあてます。

9月2日(月):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。

9月3日(火):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。

9月4日(水):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。

9月5日(木):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。

9月6日(金):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。

9月7日(土):午後から大津エンパワねっと「報告会」の予行演習です。

9月8日(日):大津エンパワねっと「報告会」。

9月9日(月):私的な用事にあてます。

9月10日(火):私的な用事にあてます。

9月11日(水):午後から教授会です。

9月12日(木):

9月13日(金):

9月14日(土):

9月15日(日):

9月16日(月):

9月17日(火):午後から大学院運営委員会、大学院委員会、農学部設置委員会。

2012年度 脇田ゼミ(8期生)卒業論文発表会

■昨日は3・4年ゼミ生が全員集まって、午前11時半から夕方17時半過ぎまで、「2012年度 脇田ゼミ(8期生)卒業論文発表会」を開催しました(2号館108)。1人15分程度の短い発表時間ですが、16名全員が、レジュメとゼミで作成した卒業論文集をもとに、卒論の概要(特に課題設定と分析、得られた結論等)の報告を行いました。また、卒論の調査や執筆に関する反省点、また3年生への卒論に関するアドバイスもしてもらいました。

■学生により取り組みの熱心さ、特に最後の「詰め」という点については差がありますが、全員、自ら行ったフィールドワークをもとづき卒業論文を執筆しました。これは、私のゼミに入るにあたっての約束事です。

——————-

池田 幸子:「「住工共生」を目指すまちづくり-中小企業のまち高井田地区を事例に-」

石井 柾士:「「多賀そば」ブランド化によるまちづくり-滋賀県犬上郡多賀町の取り組みを事例に-」

石川 祐香:「新規就農を目指すI・Uターン者-鳥取県農業農村担い手育成機構の支援を事例に-」

岩﨑 智紀:「エンパワーメントする農家女性-京都府城陽市の事例をもとに-」

上野 高志:「休耕田の再活用を通した地域活性への取り組み-京都丹波/亀岡「夢コスモス園」を事例に-」

衣川 夏実:「住民参加型スポーツイベントによる地域づくり-岐阜県揖斐郡揖斐川町「いびがわマラソン」を事例に-」

作間 大輔:「高速道路開通と地域づくり-滋賀県甲賀市の事例をもとに-」

塩谷 明子:「食で繁がる新規参入者と限界集落-滋賀県高島市安曇川町を事例に-」

城谷 佳祐:「農村における住民同士の受委託関係について-福井県おおい町父子区を例に-」

塩飽 雄馬:「ロックミュージックにおける感動体験」

武田 茂樹:「郷土食材を使ったオリジナル料理による地域活性化-長野県須坂市を事例に-」

宮越 碧:「子どもの貧困-山科・醍醐こどものひろばを事例に-」

村田 千穂:「市民と行政の協働を目指すまちづくり-大阪府交野市を事例に-」

川野 天希:「都市型観光における地域の再評価-吹田市の「市民の市民による市民のための観光」を事例に-」

杉下 佳苗:「食」が生み出す人々の交流」

森川 佑努:「道の駅」が果たす地域活性化の役割-兵庫県たつの市「道の駅みつ」の事例をもとに-兵庫県たつの市「道の駅みつ」の事例をもとに-」

——————–

・もっと早く調査に取り組めばよかった。調査や執筆に時間がかかる。さらに分析を深めようと思っても時間切れになってしまった。

・卒論執筆は長期にわたるため、自分のモーチベーションを卒論提出の段階に向けて高めていくための工夫が必要。

・自分の本当の学問的な興味関心が何なのか、よく考えるべき。

・指導教員(私のことですが…)と、もっときちんと面談をするべき。

・専攻研究をきちんと読んでおかなければ、フィールドワーク(調査)をしても、どこに学問的ポイントがあるのかよくわからない。

・卒論題目が決定した後、調査結果の分析を進めていくさいに齟齬が生じてしまった。早めに調査や分析の見通しをたてるべき。

■このような4年生の反省、今年だけのことではありません。毎年毎年、4年生は同じことを反省し言うわけです。こちらは口を酸っぱくして指導をしていますが、自分が実際に卒論に取り組まなければ、先輩たちの反省点も切実なものとして受け止められないのかもしれません。ということで、次の学年からは、卒業論文の指導をかえます。これまでは、あくまでゼミ生の自主性にまかせていましたが、卒論完成までにいくつかの段階とタスクを設けて、面談についても定期的に行っていくことにしました。なかなか難しいものですね。

卒業論文集の作成

■私のゼミでは、毎年、卒業論文集を作成しています。ゼミ生全員で提出した卒業論文のA4サイズの原稿を、4枚ならべてA3サイズに縮小コピーしたものを持ち寄り、印刷して作成します。今日は、その作業の日でした。とりあえず、全員の卒業論文の印刷が終りました。あとは、これに表紙をつけて、大型のステープラーで閉じるだけです。その作業は、今日、来られなかったゼミ生たちにしてもらうことになっています。今日は、まだ授業実施日のはずなのに、欠席しているゼミ生がいます。「卒業論文を提出してゼミはもうない…」と勝手に思い込んで予定を入れてしまっている学生たちです。彼ら彼女らには、きちんと作業をやってもらいます!!

■私のゼミでは、毎年、卒業論文集を作成しています。ゼミ生全員で提出した卒業論文のA4サイズの原稿を、4枚ならべてA3サイズに縮小コピーしたものを持ち寄り、印刷して作成します。今日は、その作業の日でした。とりあえず、全員の卒業論文の印刷が終りました。あとは、これに表紙をつけて、大型のステープラーで閉じるだけです。その作業は、今日、来られなかったゼミ生たちにしてもらうことになっています。今日は、まだ授業実施日のはずなのに、欠席しているゼミ生がいます。「卒業論文を提出してゼミはもうない…」と勝手に思い込んで予定を入れてしまっている学生たちです。彼ら彼女らには、きちんと作業をやってもらいます!!

■ところで、今年のゼミ4年生は、全員で16名。縮小したものであっても、論文集は90ページになりました(全部で35部作成しました)。来月は、この論文集を使って、3・4年生全員が集まり、ゼミ全体で卒業論文発表会をおこないます。1人の発表時間は15分(発表12分、講評3分)。短い時間ですから、プレゼンテーション能力が問われることになります。自分が取り組んだ卒業論文の概要とその成果を、わかりやすく他のゼミの仲間や後輩である3年生に説明しなくてはいけません。それぞれのプレゼンテーションも、卒論の成績評価の一部になります。ですから、ナメてもらっては困るわけです。一方、3年生にとっては、これから取り組まねばならない卒業論文の、調査から提出に至るまでのプロセスをイメージするチャンスになります。特に私のゼミでは、フィールドワークにもとづく事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらうことになっています。ですから、卒業論文を仕上げるまでには、長い時間が必要になります。いわば「脳味噌の持久力」が要求されるわけです。4年生をお手本に、3年生にも頑張ってもらいたいと思います。

■4年生たちは、毎年毎年、後輩である3年生に次のようにいいます。「もっと、早くから取り組んでおけばよかった…」。今年の4年生もきっとそう言うと思いますが、その言葉の重さをどこまで3年生が理解できるのか…少し心配なところがあります。

面談時に提出する「卒論カード」について

「卒論カード」の書き方です

■ゼミ生の皆さんへのお願い。私との面談の記録を「卒論カード」に残しましょう。

・ワードプロセッサ「Word」のフィルをひとつ用意してください。学籍番号と氏名を一番上に書いてください。ファイル名は、2012年4月にゼミに入ったばあいは、以下のようなファイル名にしてください。【2012脇田ゼミ面談・○○】(○○は、自分の名字)。

・学籍番号と氏名の下には、脇田と面談した日付、その指導内容をゼミ生本人が書き込んでください。このファイルに、どんどん書き足していきます(「上書き保存」してください)。新しい日付の記録がファィルの「上」にくるように書いてください。古い記録は「下」にくるようにしてください。

・自分自身が文献調査をしたばあいや、フィールドワーク等を行ったばあいも、日付を書いたあと、それらの要約を書いてください。これも、書き足します。

・次回の面談の予約をe-mailでするさいには、このファイルを添付してください。

・面談のさいに、私がゼミ生の皆さんからのメールを検索し、その添付ファイルをダウンロードします。そして、一緒に前回までの進捗状況を確認して、面談の続きを行います。

・簡単な質問や、個人的(プライベート)な相談については、このようなファイルを作成する必要はありませんし、また記録には残しません。

・卒業論文を執筆するときには、かなり「卒論カード」が長くなっているものと思われます。この内容を読み返すと、きっと卒論執筆に役立ちます。面倒臭がらずに、丁寧に記録を残していきましょう。