後期の「地域エンパワねっと・大津中央」(社会共生実習)始まりました。

▪️金曜日の2限は「地域エンパワねっと」(社会共生実習)。写真1枚目は、地域(大津市中央学区)の子どもを対象とした団体「キッズクラブ」とのコラボを目指すチーム「リーラ」。写真2枚目は、高齢者、特に男性の高齢者を対象とした料理クラブの活動に自治連合会の有志と取り組むチーム「マリーゴールド」。いよいよ、後期の活動が始まります。前期では地域の皆さんと交流することの中で課題を発見しましたが、後期はその課題の解決・緩和を地域の皆さんと共に取り組みます。

▪️金曜日の2限は「地域エンパワねっと」(社会共生実習)。写真1枚目は、地域(大津市中央学区)の子どもを対象とした団体「キッズクラブ」とのコラボを目指すチーム「リーラ」。写真2枚目は、高齢者、特に男性の高齢者を対象とした料理クラブの活動に自治連合会の有志と取り組むチーム「マリーゴールド」。いよいよ、後期の活動が始まります。前期では地域の皆さんと交流することの中で課題を発見しましたが、後期はその課題の解決・緩和を地域の皆さんと共に取り組みます。

▪️チーム「リーラ」は、夏休みに開催された自治連合会の夏祭り(ものすごく盛り上がっていました)で、簡単なインタビューを繰り返しました。後期に向けて大きなヒントが得られたようです。チーム「マリーゴールド」は、先輩たちも取り組んできた活動なのですが、先輩たちが活動の中で気がついた残された課題をきちんと整理して、より発展した活動にしていけるようにはどうしたら良いのか、検討しています。読んでいる黄色い冊子は、「エンパワねっと」の報告書です。

▪️もう1枚の写真は、社会共生実習の別のプロジェクト「多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~」です。京都の東九条を中心に活動しています。このプロジェクトと同じ教室です。指導は、川中大輔さんです。

▪️いよいよ後期の実習始まりました。

高齢者の交流

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。地域連携型の教育プロジェクトである社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部)で、ずっとお世話になってきた雨森鼎さんと安孫邦夫さんとの呑み会でした。楽しい時間を過ごさせていただきました。じつは雨森さんと安孫子さんは、「地域エンパワねっと」を通して仲良しになられたんですよ。「エンパワねっと」の学生を指導していただく中で、知り合いになり、意気投合されたというわけです。お二人は、たびたび一緒に呑んでおられます。こういうのって、素敵だな〜と思います。今宵は、後期高齢者のお2人から、前期高齢者になったばかりの私をお誘いいただきました。ありがとうございました。これからは、高齢者同士の、特に男性の高齢者同士のこういう交流の機会を増やしていかねばならないと思っています。

中央学区夏祭

▪️昨日は、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)で学生さんたちと一緒に、中央学区(大津市)で開催された「中央学区夏祭」に参加しました。場所は、中央小学校の校庭です。以前にも夏祭に参加した経験がありますが、以前にも増して、若いご家族の皆さんの参加が多いことに驚きました。素晴らしいですね。マンションがどんどん建設されて、マンションに転居されてくる家族が増えたからです。今は、教室が足らないくらい。知らない間に建物が増築されていました。

▪️昨日は、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)で学生さんたちと一緒に、中央学区(大津市)で開催された「中央学区夏祭」に参加しました。場所は、中央小学校の校庭です。以前にも夏祭に参加した経験がありますが、以前にも増して、若いご家族の皆さんの参加が多いことに驚きました。素晴らしいですね。マンションがどんどん建設されて、マンションに転居されてくる家族が増えたからです。今は、教室が足らないくらい。知らない間に建物が増築されていました。

▪️たくさんの屋台というかテントが並んでいました。子ども向けのテントには、長蛇の列ができていました。私はというと、生ビールや缶のハイボールを購入して、校庭の真ん中のテントの下で、地元の古老の皆さんといろいろお話をさせていただきました。たくさんのテントでゲームや飲食のサービスを提供しているのは、体育振興会の皆さんです。頑張っておられます。素晴らしいですね。でも、こういう地域活動の担い手不足には困っておられるようです。もっと正確にいうと、これまで頑張ってこられた方達が高齢化しているのに、後継者が現れない…ということのようです。

▪️私が校庭の真ん中にある休憩用のテントで地元の古老の皆さんと地域の現場についていろいろお考えをお聞きしている時、学生さんたちは会場で子ども会育成連絡協議会で開催している「キッズクラブ」の活動について、アンケート形式でお話を伺っているようでした。この活動も後継者の問題を抱えています。で、ようでしたというのは、人が多すぎて学生さんたちを見つけられなかったからです。見つける前に、知り合いの方と話を始めてしまったのです(飲み始めてしまったのです)。

▪️すると、後ろから2名の学生さんに声をかけてもらいました。思っていたのと違って、大変そうでしたが、「自分たちが思っていた仮説みたいなんが違ってたとわかって、修正をかけることができて、むしろ良かったや〜ん、君らもビール飲んでええよ〜」と気分が良くなっていたおじいさん(私は)は言ったのですが、飲んでいるような余裕はなかったようです。

▪️夏祭が終わったあと、テントでお世話をされていた若いお父さんにも少しお話を伺うことができました。やはりマンションに転居されてきた方でした。こういった地域活動に参加されて、大変だけど充実感があるとお話ししてくださいました。「大変さ」と「充実感」を天秤にかけてみると若いお父さんの心の中では、「充実感」の方が重かったのかなと思います。いろいろな考えがあるのでしょうが、個人的には、大変だけど充実感がある…と感じる方が増えていけばと思いますし、そのような気づきが生まれる何か仕組みや仕掛けって、どのようなものなのかなと思っています。

オープンキャンパスで社会共生実習の紹介をしました。

▪️ この前の日曜日は、龍谷大学はオープンキャンパスの日でした。たくさんの高校生と保護者の皆さんがお越しくださいました。ありがとうございました。私もこのオープンキャンパスで、ちょっと仕事をさせていただきました。社会学部の地域連携型プロジェクトである社会共生実習のプロジェクトのなかの、私が担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の紹介をさせていただきました。

▪️ この前の日曜日は、龍谷大学はオープンキャンパスの日でした。たくさんの高校生と保護者の皆さんがお越しくださいました。ありがとうございました。私もこのオープンキャンパスで、ちょっと仕事をさせていただきました。社会学部の地域連携型プロジェクトである社会共生実習のプロジェクトのなかの、私が担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の紹介をさせていただきました。

▪️教員が紹介をしても面白くないと思い、過去に「地域エンパワねっと」を履修した学生さんたちにご自身の経験を語っていただきました。今日は、KさんとYさんが報告してくれるはずだったのですが、Yさんが体調を急に悪くして、私がYさんのかわりに報告をすることになりました。もちろん、ずっと指導してきたことなので代役を無事に務めることもできました。Kさんは、事前にしっかり練習をしてきてもらったようで、とても自然でなめらかなプレゼンでした。この実習を修了しKさん、これまでのプロセスも含めて、とっても成長されたなあ〜と思います。

▪️Kさんのプレゼンをご覧いただいた高校生の保護者の方からは、「しっかりしたプレゼンでした」との感想をいただきました。ある意味で、Kさんは高校生の皆さんのロールモデルになれたのかもしれませんね。良かったと思います。今後、龍大社会学部に入学される皆さんには、ぜひこの社会共生実習を履修していただきたい思います。

▪️Kさんが取り組んだプロジェクトは「中央の記憶 レトロ写真展」(2022年度)、Yさんが取り組んだプロジェクトは「あつまれ!みんなで作る絵本館」(2021年度)です。活動内容については、以下の報告書からご覧いただけます。

「龍谷大学社会学部 2022年度社会共生実習活動報告書」

「龍谷大学社会学部 2021年度社会共生実習活動報告書」

【追記】▪️オープンキャンパスということで、キャンパス内は高校生の皆さんや保護者の皆さんがおられて普段とは違った雰囲気でした。赤いTシャツを着た「龍谷大学アドミッション・サポーター」の学生の皆さんが張り切って笑顔で活動されていました。普段は深草キャンパスの入試部に勤務されている知り合いの職員さんにも出会うことができました。瀬田キャンパスのオープンキャンパスの運営にあたっておられました。とても良い顔をされていました。働きがい、やりがいを感じている人の顔でした。素敵ですね。

▪️オープンキャンパスでの仕事を終えた後、大津の中心市街地に向かいました。今年度「地域エンパワねっと・大津中央」を履修している学生さんたちのチームと一緒に、中央学区自治連合会顧問のAさんに、これからの活動に関してご相談をするためです。Aさん、いつも学生の皆さんを応援してくださいます。ありがとうございます。「失敗してもええやないですか」という一言で、学生さんたちの気持ちもかなり楽になったのではないかと思います。「地域エンパワねっと」では、これまで地域(中央学区)の皆さんに様々なアドバイスやご支援をいただいてきました。「社会共生実習」の前身である「大津エンパワねっと」の時代からですから、もう17年になります。ということは、最初にこの実習を履修した人たちは、もう40歳近くになっているのかな。ずいぶん長く、この実習に関わってきました。とはいえ、私が退職すると同時に、この「地域エンパワねっと・大津中央」は終了することになります。退職後は、1人のおじいさんとして、何らかの形で、この地域と関わらせていただくのではないかなと思っています。

いよいよ「課題解決」に取り組みます。

▪️金曜日2限「地域エンパワねっと・大津中央」(社会学部・社会共生実習)。少しずつ、活動の焦点が定まりつつあるようです。社会学部の社会共生実習には、現在、8つのプロジェクトに分かれて学生の皆さんが活動されています。

①地域エンパワねっと・大津中央

②多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~

③コミュニティの情報発信!レク龍プロジェクト

④農福連携で地域をつなぐ―「地域で誰もがいきいきと暮らせる共生社会に向けて」

⑤お寺の可能性を引き出そう!―社会におけるお寺の役割を考えるー

⑥いくつになっても、出かけられる! ~高齢者を元気にする介護ツアー企画~

⓻障がいをもつ子どもたちの放課後支援

⑧自治体を PR してみる!

▪️8つのブロジェクトは、担当がテーマを決めて取り組むべき活動を支持する場合もありますが、私が担当している①と②のプロジェクトは、活動する地域が決まっているだけで、活動の課題については、自分たちで見つけていかなければなりません。その上で、その課題の解決(緩和)を目指して活動に取り組むことになります。「課題発見×課題解決」のブロジェクトです。

▪️私が担当している①地域エンパワねっと・大津中央、そのようなわけで、最初から取り組む活動内容が決まっているプロジェクトとは違って、なんだかモヤモヤした不安な気持ちになっていたと思いますが、地域の方たちから話を聞いたり、地域の活動に参加することの中で、やっと「課題らしきもの」がぼやっとですが見えてきました。よかった、よかった。地域の方たちとLINEグループも作り、コミュニケーションしっかり取れるようになってきました。ただ、「課題らしきもの」の中には、さらに細かな「課題」、さらにさらに細かい「課題」がいくつもあります。課題解決(緩和)に向かって頑張って欲しいと思います。

社会共生実習「活動共有会」

▪️金曜日2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)です。「社会共生実習」という地域連携型教育プログラムの中で、複数のプロジェクトが活動しています(前期は7プロジェクト、後期は8プロジェクト)。「地域エンパワねっと・大津中央」もそのようなプロジェクトのひとつです。

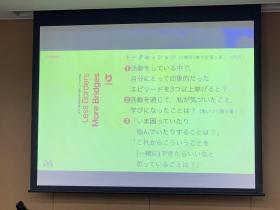

▪️昨日は、「活動共有会」ということで、全てのプロジェクトの学生さんたち74名が集まりました。17のグループに分かれて3つの課題に取り組みました。まず、露払いということで、冒頭、私が「社会共生実習」のねらいについて少し説明をしたあと、川中大輔先生が進行役となって以下のグループワークに取り組みました。

①活動をしている中で、自分にとって印象的だったエピソードを3つ以上挙げると?

②活動を通じて、私が気づいたこと、学びになったことは?

③「いま困っていたり悩んでいたりすることは?」「これからこういうことを(一緒に)できたらいいなと思っていることは?」

▪️この3つの課題について、自分の考えていること、思っていることをポストイットカードに書き込み、それをグループのメンバーに紹介しつつ、質問や話し合いをするという感じで進行しました。参加した学生の皆さんは、こうやって異なるプロジェクトのメンバーと交流することの意義や意味についてきちんと理解してくれたようですし、かなり満足もしていただけたように思います。アンケートも取りました。その結果も含めて、後日、大学のホームページの記事としてアップされる予定です。後期は、もう少し活動実績を積んだ段階で、もう一度「活動共有会」を開催できたらと思っています。

【追記】▪️学生の皆さんが囲んでいるのはテーブルではありません。ダンボール製の丸いボードです。「えんたくん」という商品です。これ、みんなの膝で支え合わないとひっくり返ります。みんなで支え合いながら、話し合いを行う…そういう面白い商品です。使い方を解説した書籍もあります。

8月のオープンキャンバス

■このブログを高校生の皆さん、保護者の皆さん、そして進路指導の高校教員の皆さんにご覧いただいているのか私にはよくわかりませんが、少しオープンキャンパスに関してお知らせしておこうと思います。8月に2回、オープンキャンパスが開催されます。まずは、大学のホームページの情報をご覧ください。ホームページにはたくさんの情報や学部紹介の動画がアップされています。ここでは、社会学部の動画を貼り付けておきます。

■私は、8月5日、14時から14時半まで、社会学部が3学科で共同運営している「社会共生実習」に関して高校生の皆さんの前でお話をします。ただ、私のような老人が前で話をしても、高校生をドキドキさせることは難しいかなと思い、私が担当している社会共生実習の「地域エンパワねっと・大津中央」を履修した2人の学生さんたちにプレゼンをしてもらおうと思っています。はじめと終わりに私が5分ずつ話をしますが、途中は、お2人それぞれ10分ずつ学生の皆さんにプレゼンしていただきます。ボランティアではなく、社会学部の「仕事」として取り組んでいただきます。

■プレゼンをしてくださるのは、2021年度に「あつまれ! みんなで作る絵本館」という活動に取り組んYくん、そして2022年度に「中央の記憶 レトロ写真展」という活動に取り組んだKさんです。両方の取り組みとも、このfacebookにアップしているので、「脇田健一」とそれぞれの活動の名称を入れて検索していただくと、その活動の内容が出てくると思います。ブログにも記事を投稿しています。

■ 「あつまれ! みんなで作る絵本館」については、たくさんの記事を投稿していますが、一番コンパクトなのはこれかな。大学のホームページにも記事をアップしていただきました。

■「中央の記憶 レトロ写真展」については、こちらです。

■高校生の皆さんには、「高校の時には『探求』の授業があったけど、大学に入学したら、もっと本格的に、地域社会の『課題発見×課題解決』に向けて取り組むことができるんだ」ということ理解していただければ嬉しいですね。学生の皆さん、すでに準備を初めてくれています。

金曜日の2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(「社会共生実習」)

▪️金曜日の2限は、「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」です。先週の金曜日は学生の皆さんが活動する中央学区で自治連合会顧問をされているさん安孫子邦夫さんに、zoomでご講義をいただきました。安孫子さん、ありがとうございました。場所は、瀬田キャンパス6号館にある「社会共生実習支援室」です。支援室の職員さんに、zoomや機器の設定をお願いしました。職員さんの机にあるデスクトップパソコンでzoomを立ち上げて、安孫子さんは自宅のパソコンからご参加くださいました。学生さんたちのと方には、ノート型パソコンと、タブレットが置かれています。そこに、立派なスピーカーとマイクが一体になった機器を取り付けて…なんだか難しいです。タブレットの画像をプロジェクターに繋いで投影しています。

▪️この日の講義、前半では、自治会、学区、中央学区自治連合会の仕組み等について後半では、中央学区の諸課題についてご説明くださいました。中央学区は江戸時代から続く歴史をもつ自治会が存在している一方で、マンションが続々と建設されてきました。続々と新住民の方たちが転入されてきています。その多くは、子どものおられる若いご家族になります。安孫子さんが、以下のようなことをお話しになりました。

・中央学区は、転入者の激増で多子・多高齢者の地域になっている。

・そのため、新旧住民の共通の言葉が減ってきている。

・学区としては、子ども・高齢者を大切にする伝統が危うくなっている。

・ただ、街角に子どもの姿、高齢者の姿が見えない。

・子どもは習い事や学習塾で忙しい。高齢者は引きこもり。テレビに守りをしてもらっている。

・高齢化が進み、役員の成り手がいなくなっている。

・自治連合会の子ども向けのイベント等に参加はしても、保護者が手伝ってはくださらない。

▪️安孫子さんのお話の中で強く印象に残ったことは、「旧住民自身が、これまで自治会(自治会活動)を再定義していく必要がある」ということでした。これまでの自治会を自明のこととはせずに、転入されてきた方達とのコミュニケーションを大切にしていくということでもあります。新旧住民といったとき、マンションに転居されてきたお子さんのいる家庭=新住民の皆さんは相対的に年齢が若く、旧住民は逆に相対的に年齢が高いということにもなります。新旧住民間のコミュニケーションの問題は、世代間のコミュニケーションの問題でもあるということになります。

▪️下段左の写真。安孫子さんに質問をしているところです。学生の皆さんは、これから地域の様々な活動に参加させていただきながら、自分たちの問題関心を焦点化させていくことになります。日曜日(25日)は、子ども会育成連絡協議会の皆さんが運営されている「キッズクラブ」の活動に、学生の皆さんたちは参加させていだたきました。

【追記】■社会共生実習支援室の職員さんが、CMSの記事をアップしてくださいました。先週、中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんにzoomで講義をしていただいた時の様子をリポートしてくださっています。ありがとうございます。

「地域エンパワねっと・大津中央」ではチーム分けをしました。

▪︎金曜日2限は「地域エンパワねっと・大津中央」(社会共生実習)です。今日は、まだぼやっとしながらも、それぞれの問題関心が少しずつ焦点化してきた段階で、チームづくりを行いました。今期履修している学生さんは13名(この日は、病気と課外活動で2名欠席でしたが…)。13名が3チームに分かれました。とはいえ、問題関心は少しずつ重なっています。ただし、これから地域の皆さんとお話を進めていくプロセスで、今の問題関心も現場の状況と重ね合わせながら修正していく必要があります。それでいいんです。

▪︎今日、授業の最後には、3チームにチーム名を決めて、自撮りで集合写真を撮って、そのことをこの授業のLINEグループで報告してもらいました。だから、1枚目の写真、遊んでいたり、ふざけたりしているわけではないのですよ。真面目に取り組んでいます。ちなみに、このチーム名は、「リーラ」です。ドイツ語で「紫」という意味です。どうして「紫」なんでしょうね。まあ、それはどうでも良いですかね。地域の皆さんに、チーム名を覚えていただくことが大切ですから。頑張ってね、「リーラ」!!

▪︎あと2チームは、「マリーゴールド」と「ジャンボリー」です。なんだか、勢いでチーム名決めていますね。「マリーゴールド」は、人気歌手あいみょんの作品ですね。NHKの朝の連ドラの歌を歌っているシンガーソングライターです。でも、「ジャンボリー」はなんなんだろうな〜。私はボーイスカウトの大会しか頭に浮かんできません。まあ、いいか。呼びやすいチーム名ではありますね。

創立記念日に「地域エンパワねっと」の「まち歩き」

▪️昨日は創立記念日でした。大学の本部のある深草キャンパスには多くの教職員の皆さんが集まって式典を開催されました。私はといえば、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の「まち歩き」を行いました。履修している学生さんたちの都合がどうしても昨日しか合わなかったのです。創立記念の式典、とても大切なことはわかっているのですが、昨日は、教育の方を優先させていただきました。

▪️昨日は創立記念日でした。大学の本部のある深草キャンパスには多くの教職員の皆さんが集まって式典を開催されました。私はといえば、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の「まち歩き」を行いました。履修している学生さんたちの都合がどうしても昨日しか合わなかったのです。創立記念の式典、とても大切なことはわかっているのですが、昨日は、教育の方を優先させていただきました。

▪️先週は1名の学生さんと2人で「まち歩き」でした。これは、1週間前にしか日程が合いませんでした。昨日は、残りの12人の皆さんとの「まち歩き」になりました。歩いた距離は3.2kmちょっとです。大した距離ではありません。ただ、立ち止まっての説明や解説もするので、時間としては3時間半ほどかけて、じっくり「まち歩き」を行うことになりました。今日は、気温も高く、普段運動をしていない学生さんたちにとっては、けっこう体力を使うことになったのかもしれません。お疲れ様でした。

▪️一昨日は吹奏楽部の「新入生歓迎会」、昨日は「地域エンパワねっと・大津中央」の「まち歩き」。土日とも仕事が入ってしまいました。歳をとると、休み無しというのは疲れが抜けなくなります。