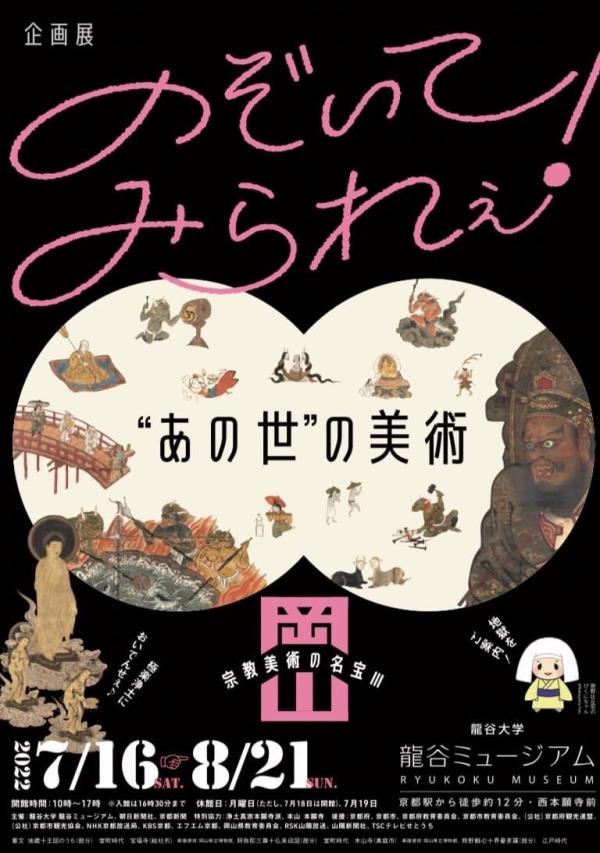

龍谷ミュージアム企画展「のぞいてみられえ “あの世”の美術-岡山・宗教美術の名宝Ⅲ-」

■龍谷ミュージアムの公式サイトの企画展概要を転載いたします。

「岡山・宗教美術の名宝」シリーズ第3弾は、岡山県の寺社・個人からお預かりした寄託品の中から、「法然上人」・「地獄・極楽」・「熊野比丘尼」の3つのキーワードを軸に、岡山県下の浄土教美術をクローズアップします。

浄土宗の宗祖・法然上人(1133~1212)は美作国久米(現在の岡山県久米郡)の出身で、親鸞聖人の生涯の師として仰がれる高僧です。法然上人の生涯を描いた絵巻「法然上人伝法絵」(鎌倉時代、岡山県立博物館)を中心に、日本浄土教の礎を築いた法然上人の生涯に迫ります。

次に、「重文 阿弥陀二十五菩薩来迎図」(鎌倉時代、瀬戸内市・遍明院)や、「重文 地蔵十王図」(室町時代、総社市・宝福寺)など、岡山県に伝わる地獄・極楽をテーマにした絵画の優品をご紹介します。

また、旧邑久郡の下笠加(現在は瀬戸内市)は、江戸時代に「熊野観心十界曼荼羅」などの絵を絵解きし、諸国を旅した宗教者「熊野比丘尼」の拠点のひとつとなりました。ここでは熊野比丘尼の末裔たちが受け継いだ、彼女たちの活動を物語る貴重な資料群を展示します。

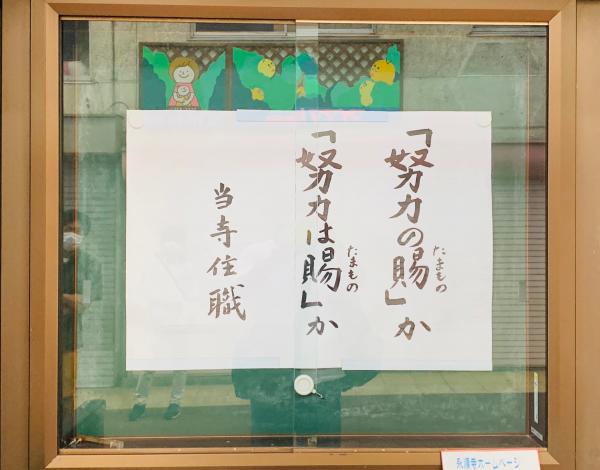

お寺の掲示板

■先週の土曜日、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」の学生2人と、午後から大津の中心市街地をまち歩きしました。まち歩きのことについては、ひとつ前の「『地域エンパワねっと・大津中央』でまち歩き」に投稿しましたが、そのまち歩きの途中で見かけたこのお寺の掲示板のことについて、投稿させてください。

■掲示板には、「『努力の賜』か『努力は賜』か」という、この掲示板のお寺、永順寺のご住職が書かれた言葉が掲示してありました。これは、奥が深いと思いました。一見、似ているのですが、前者と後者では、真逆ですね。前者「努力の賜」は、「この成果は、自分が努力したからだ」という意味になります。ここで、メリトクラシーという概念が頭に浮かんできます。前近代の社会では、どういう家に生まれたのかとか、どういう社会的出身なのかということによって、その人の地位は自動的に決定されていました。ところが、近代社会になると個人の努力によって獲得された業績(メリット)により自分自身の地位が決まってくるようになります。また、そのようなことが近代社会を形作る上での原理として機能するようになります。社会の多くの人びとが、そのような業績に基づいて地位が決まっていくことを正しいこととして受け入れるようになります。

■でも、そのようなメリトクラシーに多くの人びとが疑問を感じるような状況が生まれてきます。特に大人にまるまでの学校の中で、どのよな家の生まれだとか、どういう社会的出身だとか、そういうことに関係なく努力で地位を獲得できるのではなく、そのような意味で社会がより平等になっていくことではなく、逆に、社会的不平等や格差の世代が超えて生み出されていくという再生産理論が登場することになりました。

■このお寺の掲示板の後者、「努力は賜」は、「自分が努力して、そのことにより業績をあげられと思っているかもしれないけれど、それはあなたが周りの皆さん、そしてすでに亡くなった人たちにに支えられてきたからだ」という意味で書いておられるのかなと思います。でも、そういった「感謝」の気持ちとして理解するだけでなく、「努力できるって、結局、親から子どもへの教育投資、金があるかどうかできまってくる」ということになると、それは教育格差の問題になります。再生産理論が社会を批判的に捉えるのと同じような意味で、この「努力は賜」を解釈することが可能になるのかもしれません。「『努力は賜』であって、あなたがもし努力できたとしても(=努力の賜)、それはあなた自身の能力というよりも、経済的・文化資本的を背景に、上の世代から努力できる環境や条件をたまたま与えられたからなのですよ」ということになります。そう気がついた時に、その人は、次にどのように振る舞うべきなのか。掲示板にはそのように書いてありませんが、暗に、人びとに問うているような気がするのです。

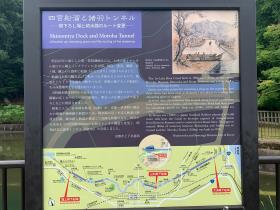

山科・四ノ宮界隈散策

■水曜日は隔週で午後は会議が続きます。昨日は、会議の日。でも議題も少なく、意見を述べる方も少なく、なんと会議が早目に終わりました。これは良いことです。外はまだ明るいし、急遽、JR湖西線に乗り換える山科駅で改札口から出て、界隈を散策してみることにしました。

■龍谷大学に勤務してから19年目、それ以前、滋賀県庁や滋賀県立琵琶湖博物館に7年間勤務していた時代もあります。あわせて26年間、電車に乗りながら、ずっと気にしてきた風景がありました。電車の窓からJRの線路沿いに見える、いくつかの大きな巨木が気になっていたのです(巨木好きです…)。そんなに気になるのならば、行ってみれば良いのですが、これまでは「いつか行ってみよう」と先送りしてきました。今日は、そのことを思い出し、「行くんだったら今でしょ」という声が聞こえてきたのです(気のせいです…)。

■やはり、宗教と関係していました。2つの巨木は地元の、由緒のある古いお寺の敷地内にありました。ということで、そばまで近寄れませんでした。でも、目指した一番大きな巨木、写真に撮ったものですが、この巨木のそばには行くことはできました。琵琶法師の皆さんの聖地でした。今は、三井寺さんが管理されているようです。聖なる場所にある樹木は巨木になる傾向があります。もっとも、この木は何なのか、樹齢はいか程なのか、残念ながら私には樹木に関する知識がないため、よくわかりません。でも、満足しました。

■その後は、せっかくだからと、琵琶湖疏水のあたりも歩いてみました。湖西線ができる時、琵琶湖疏水の一部が新たにトンネルになったということを初めて知りました。諸羽トンネルです。「へ〜、そうなんか」といろいろ勉強しながら歩くことができました。もともと琵琶湖疎水が流れていたところは、埋められて遊歩道になっています。多くの皆さんが散歩をしたり、ジョギングをしたりされていました。琵琶湖疎水は山裾の少し高いところを流れていますから、遊歩道からは山科の街の様子がよく見えます。なかなか気分が良い場所です。最後は、徳林庵です。江戸時代、東海道を往来した飛脚は徳林庵境内で休憩したそうです。この界隈のお寺に関しては、ネット上にたくさんの説明がありますので、ここでは説明いたしません。また、勉強して散策してみたいと思います。私、以前は、こうやっていろんな地域を歩きながら景観に刻まれた歴史の地層を探っていたのですが、コロナ禍で、すっかりそういう楽しさを忘れてしまっていました。また、歩きます。

■その後は、せっかくだからと、琵琶湖疏水のあたりも歩いてみました。湖西線ができる時、琵琶湖疏水の一部が新たにトンネルになったということを初めて知りました。諸羽トンネルです。「へ〜、そうなんか」といろいろ勉強しながら歩くことができました。もともと琵琶湖疎水が流れていたところは、埋められて遊歩道になっています。多くの皆さんが散歩をしたり、ジョギングをしたりされていました。琵琶湖疎水は山裾の少し高いところを流れていますから、遊歩道からは山科の街の様子がよく見えます。なかなか気分が良い場所です。最後は、徳林庵です。江戸時代、東海道を往来した飛脚は徳林庵境内で休憩したそうです。この界隈のお寺に関しては、ネット上にたくさんの説明がありますので、ここでは説明いたしません。また、勉強して散策してみたいと思います。私、以前は、こうやっていろんな地域を歩きながら景観に刻まれた歴史の地層を探っていたのですが、コロナ禍で、すっかりそういう楽しさを忘れてしまっていました。また、歩きます。

ジューンベリーと阿弥陀如来

■今、東京国立博物館で特別展「空也上人と六波羅蜜寺」が開催されています。そこには、運慶の四男である康勝が空也上人の姿を写実的に表した「空也上人立像」が展示されています。私は観覧したわけではないのですが、この立像を360度どこからでも鑑賞することができるようです。東京国立博物館の公式サイトでは、次のように説明しています。

この像が制作されたのは鎌倉時代で、上人がこの世を去ってから200年以上が経過していましたが、つねに市井の人々と共にあった上人への畏敬の念と、口から6体の阿弥陀仏が現れたという伝承を表したものです。

■とても有名ですね。私がこの立像のことを知ったのは、確か高校の日本史の教科書だったと思います。高校生だった私には、「口から針金が出ていて、そこに小さなお地蔵さんが並んでいる…」という見た目のままの不思議な印象でした。高校生の私は、仏教のことも、阿弥陀仏のことも、何も知らなかったのです。そもそもお地蔵様は菩薩ですね。

■昨日は、家で仕事をしていました。気分転換に少し庭の手入れをしたときに、庭のジューンベリーの蕾が膨らんでいることに気がつきました。そして、じっと眺めていると、蕾のひとつひとつが、空也上人立像の小さな阿弥陀仏のように見えてきたのです。ものすごくたくさん阿弥陀仏が乱舞。はっとしました。そんなふうに見えて、なんというか、とても幸せな気持ちになりました。

■たくさんの阿弥陀仏の蕾、もうじき広がって花を咲かせます。

2022年の初詣

■今年のお正月、終わりました。2日に娘の家族が、一泊二日で我が家やってきました。2人の孫たちと楽しい時間を過ごすことができました。娘の家族は、奈良に暮らしているので、孫たちも雪のことがよくわかりません。というとで、大津市でも雪が積もっている鯖街道沿いの葛川まで出かけて、雪遊びをしました。とても喜んでいました。4日には、我が家に帰省していた息子も大阪の自宅に帰るとのことになりました。ということで、親子3人で地元の氏神様へ初詣に行くことにしました。

■私が暮らしているところはいわゆる新興住宅地で、近くにあるどの神社が氏神様になるのかよくわかっていませんが、勝手にこちらの神社だろうというところに毎年初詣しています。写真の神社は、少し坂を登った森の中にあります。森とはいっても、それほど大きい森ではありません。神社のお社を中心とした境内の三方が森に囲まれています。囲まれてはいますが、空に向かって空間が抜けています。この日は雲ひとつない快晴で、空と神社がつながっているように思えました。たくさんの小鳥の泣き声が聞こえました。おそらく、小鳥たちにとって居心地の良い場所なのでしょう。三方を森に囲まれていますが、神社に至る坂道は琵琶湖の方に広がっています。琵琶湖の南湖、そして有名三上山や遠くには鈴鹿の山々が見えます。ここにいると、大変清々しい気持ちになります。

■初詣を終えた後は、奈良に暮らす義父母のところへ新年の挨拶に出かけました。義理の妹にも会うことができました。今年も良いお正月だったと思います。今日は、zoomを使って朝から卒論の面談を行いました。明日6日からは授業も始まります。

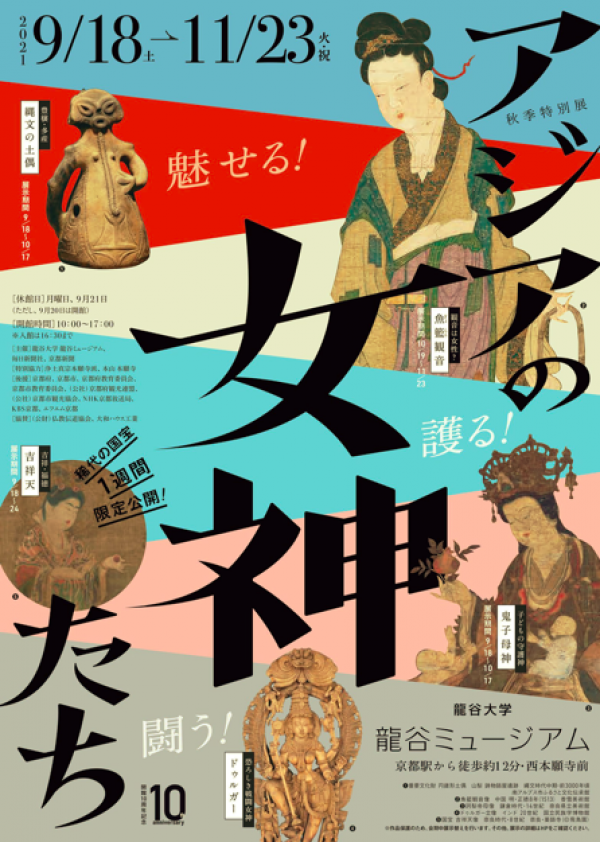

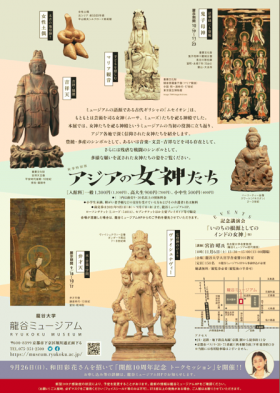

龍谷ミュージアム秋季特別展「アジアの女神たち」

■龍谷ミュージアムでは、秋季特別展として「アジアの女神たち」を開催するとのことです。期間は、9月18日〜11月23日まで。以下は、公式サイトからの引用です。

■龍谷ミュージアムでは、秋季特別展として「アジアの女神たち」を開催するとのことです。期間は、9月18日〜11月23日まで。以下は、公式サイトからの引用です。

ミュージアムの語源である古代ギリシャの「ムセイオン」は、もともとは芸術を司る女神(ムーサ、ミューズ)たちを祀る神殿でした。

本展では、女神たちを祀る神殿というミュージアムの当初の役割に立ち返り、アジア各地で深く信仰された女神たちを紹介します。

豊饒・多産のシンボルとして、あるいは音楽・文芸・吉祥などを司る存在として、さらには残虐な戦闘のシンボルとして、多様な願いを託された女神たちの姿をご覧ください。

■私は、この特別展の最後、「第5章 第5章 観音になった女神」に一番関心を持っています。この展示は、「男性であった観音が、女性的な変容を遂げる流れを見ていきます」と解説されています。思い起こせば、世界史の教科書等に登場するガンダーラの観音は男性なのですが、中国に伝わるとどういうわけか女性っぽく変化していきます。なぜなんだろうな〜とずっと思っていました。絶対に行きたいんですけど、コロナ感染はどうなっていくのか…、行けるのかな…。心配です。

「奈良博三昧」

■先日の日曜日に、吹奏楽コンクール関西大会が、奈良文化会館で開催されました。コンクール当日、朝が速いので、前日から宿泊することにしました。そして、せっかく奈良に行くのだからと、奈良国立博物館の特別展「奈良博三昧」を観覧することにしました。展示品の中に、鬼をやっつける神々が描かれていました。平安末期から鎌倉初期にかけての作品のようです。

■上から順番に、「神虫」、「鍾馗」、「天刑星」です。いずれの神様も迫力があります。「神虫」の強さは半端ないですね。「鍾馗」は少しメキシコっぽいな〜。「天刑星」は鬼を酢につけてボリボリ食べています。こういう作品をみると、新型コロナ(=現代の鬼)をやっつけてくれる神様に登場してほしいという気持ちになります。平安時代の人々の気持ちがよく理解できます。今回の展覧会は、写真OKなので撮影させてもらいました。

■吹奏楽コンクールで奈良に行くついででしたが、良かったです。皆さんもぜひ…とお勧めしたいところですが、簡単に出かけるわけにいきませんね。残念だけど、不要不急と思います。

奈良博三昧

特別展「奈良博三昧―至高の仏教美術コレクション―」では写真撮影が可能です

君たちがいて、僕が僕がいる。

■龍谷大学宗教部が、Twitterで興味深いツイートをされていました。以下のものです。

チャーリー浜さんのギャグ「君たちが居て、僕が居る」。とても深い。#チャリー浜#吉本新喜劇#縁起 https://t.co/1gaYQ5dC1H

— 脇田健一 (@wakkyken) April 22, 2021

■ツイートの中では、喜劇俳優チャーリー浜さんの有名なギャグ「君たちが居て、僕が居る」を、仏教の「縁起の思想」と重ね合わせて解釈されています。なるほど、確かに「縁起」ですね。いろんな苦しみは、「自己」というものが確固たるものとして存在しているという考えや感覚を相対化します。ですから、有名なデカルトの「我思う、ゆえに我あり」(コギト・エルゴ・スム/Cogito ergo sum)とは逆ですね。こちらは、自己と他者との間に確固たる境界があることを前提とするような考え方でしょうか。仏教を研究したわけではないので、素人考えでしかないかもしれませんが、縁起の考え方に基づくと、いつも自己と他者(そして出来事や物事)との境界は揺らいでいる、関係がまずあって、その関係がその時々の人を形作っていく…ということになります。イメージとしては、社会心理学者で社会構成主義を唱えたケネス・J・ガーゲンの発想に近いようにも思います。

■この前の金曜日のことになります。2限は「地域エンパワねっと中央」(社会共生実習)でした。最初に話したのは、この宗教部のツイートでした。さすがにガーゲンのことまでは話しませんでしたが、地域連携型・課題解決型のプロジェクトである「地域エンパワねっと中央」では、地域の皆さん(他者)との関係の中で、活動が進んでいきます。他者との関係の中で、自分たちの活動が意味を持ち、自分たちが潜在的に持っていた力が引き出され、活かされることになるのです。現段階では、まだ、確かな実感を伴って理解することは難しいかもしれませんが、活動をする中で少しずつ「君たちが居て、僕がいる」を実感できるようになるのではないかと思います。そうあって欲しいと思います。

初詣

■私は、大津市の中心市街地からすれば郊外にあたる地域にある住宅地の住んでいます。農村地域にある丘陵地帯の里山を開発して造成された、いわゆる新興住宅地ですね。このような新しい住宅地には、通常、氏神さんは祀られていません。もともと氏神が祀られていた場所の周囲が住宅開発された…という例はあるかもしれませんが、通常は祀られていることはないと思います。従って、家から歩いていける範囲にある神社となると、隣接する農村地域の氏神さんということになります。今の場所に暮らして5年になりますが、毎年、家から歩いていける神社に初詣しています。今年も初詣は正月の三ヶ日の内にと思っていましたが、諸々の事情で今日になってしまいました。

■私は、あまり「気」の類を感じることがありません。とても鈍感だと思います。こんなことを書くと、科学を仕事にされている同僚や友人の皆さんからは訝しく思われるかもしれませんが、こちらの神社では、その様な私でも何か清々しい気持ちになるのです。鼻を通して素敵な感覚が身体の中にスッと入ってくるような気がするのです。気のせい?そうです。「気」のせいです。振り返ると琵琶湖が見えます。南湖の対岸には、ずいぶん以前に勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館が茅の輪のような輪っかを通して見ることができました。全国の神社で「茅の輪くぐり」が行われています。神社境内で茅で作れた大きな輪をくぐることで、無病息災や厄除け、家内安全を祈願する行事のことのようです。でも、この茅の輪くぐりを行うのは6月末です。だからこれは、結界なのではないかと思います。邪悪なものの侵入を防ぐために設けられるものです。滋賀県では、勧請吊が有名です。あれも、結界ですね、たぶん。これはなんと呼んでいるのでしょうね。地元の関係者に聞いてみないとわかりません。

■それはともかく、初詣では、氏神様に、まずは自分や家族の健康を支えてくださるようにと祈願しました。昨年は、背中・肩・首の凝りから始まって、よく緊張性の頭痛がおこりました。さらに具合が悪くなると耳鳴りと難聴が、最悪の場合は目眩がすることになりました。姿勢が悪い、運動不足、仕事のストレス等、原因はいろいろ考えられますが、今年は、まずは運動不足をなんとかしなくては…と思っています。もうひとつは、次の仕事を見守っていただくことを祈願しました。昨年は、年末ぎりぎりになりましたが、研究プロジェクトの成果を『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)にまとめることができました。これからは、年齢も年齢なので、大きな研究プロジェクトは若い方達にお願いをして、個人の仕事に集中しようと思います。次の書籍は『石けん運動の時代-環境運動の歴史社会学』というふうに、タイトルも一応、決まてあります。この本をまとめる仕事をなんとかスタートさせて軌道に乗せることができればと思います。氏神様には、背中をそっと押していただければと思います。

1000年を超える樹齢の御神木が…

■NHKのニュースをTwitterでリツーイトしました。

1000年を超える樹齢の御神木。辛い。 https://t.co/xcuBCGto4x

— 脇田健一 (@wakkyken) July 12, 2020