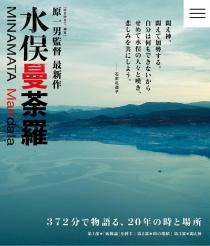

原一雄監督「水俣曼荼羅」上映会

▪️昨日は朝から夕方まで、大津市浜大津にある旧大津公会堂で、原一雄監督の「水俣曼荼羅」の上映会に参加しました。作品時代の長さは372分。6時間12分です。「水俣曼荼羅」は、第一部「『病像論』を糾す」、第二部「時の堆積」、第三部「悶え神」から構成されています。第一部の後に、昼食の休憩を1時間、第二部と第三部の間に15分の休憩を挟みました。最後は、原一雄監督が45分ほどお話くださいました。

▪️原監督の作品は、この「水俣曼荼羅」だけでなく「ゆきゆきて、神軍」についても、DVDを持っています。だから、今日は原監督にお目にかかるというミーハーな気持ちから参加させていただきました。原監督は現在79歳。お元気です。私は、「ゆきゆきて、神軍」の主人公である奥崎謙三さんのことを、今から50年前、神戸の高校に通学していた時に、街宣車で街中を走っておられる様子をしばしばお見かけしており強く記憶に残っています。たぶん、きちんと受け止めることができていなかったと思います。奥崎謙三さんが戦争中にどのような経験をしてきたのかも、強い独特の政治的信条についても何も知りませんでした。高校生の私には、奇妙な人、過剰な人…としてしか理解できませんでした。その後、その奥崎謙三さんが原監督のドキュメンタリーの作品になったと知り、驚いた記憶があります。今日はそのことを、原監督に少しだけお話することができました。まあ、どうでも良いことですか。

▪️昨日は「水俣曼荼羅」を拝見して強く感じたこともありますが、同時に、昨日は観ていない「ゆきゆきて、神軍」のことが気になり始めました。「水俣曼荼羅」、「ゆきゆきて、神軍」、ある意味で作品のベクトルが全く違っているように見えます。原監督ご自身も語っておられましたが、「ゆきゆきて、神軍」までは強烈な存在、生き様の方達に焦点を当ててドキュメンタリーにされています。それに対して、「水俣曼荼羅」の撮っている時は、小津安二郎の作品超えるということを強く意識されたのだそうです。今度は、奥崎謙三さんのような強烈な存在とは逆に、水俣病の当事者や支援者でありながらも、市井の人びとの人生に光を当てようとされたのでした。このように作品の向かっていく方向は一見違っているようなのですが、でも、根本のところでは、原監督がこだわっていること、究極的に明らかにして表現したいことは、この国の社会を成り立たせている根深いところにあるシステムの問題なのではないかと思います。『水俣曼荼羅 製作ノート』に原さんは、以下のように書いておられます。

私は、ドキュメンタリーを作ることの本義とは、「人間の感情を描くものである」と信じている。感情とは、喜怒哀楽、愛と憎しみであるが、感情を描くことで、それらの感情の中に私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さが露になっていくる。この作品において、私は権力、水俣病の患者である人たちや、その水俣病の解決のために闘っている人たちの感情のディティールを描くことに努めた。私自身が白黒をつけるという態度は極力避けたつもりだが、時に私が怒りをあらわにしたこともある。それは、まあ、愛嬌と思っていただきたい。

▪️「私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さ」、原監督がこだわっておられるこの点については、「水俣曼荼羅」、「ゆきゆきて、神軍」では共通しています。今回の「水俣曼荼羅」の中では、被害者や支援者と行政側が向かい合って座っている時の行政側の反応に、行政側担当者の表情の中に、そのことを強く感じました。もちろん、水俣病の被害者、支援者の皆さんが闘ったことと、「ゆきゆきて、神軍」の主人公奥崎謙三さんが闘ったことは、簡単に一緒にはできませんが、「私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さ」という点ではどこか共通する部分があるようにも思いました。しかし、非人間性や非情さが露わになったとしても、問題の責任をきちんと引き受ける存在がいつの間にか見えなくなってしまうのです。そのような状況の中では、亡くなった被害者の皆さん、今も苦しんでいる被害者の皆さんの「魂」が救済されません。この「魂」の救済の問題は、以前、読んだ緒方正人さんの『チッソは私であった』で、緒方さんが問題点として指摘された「システム社会」とも深く関係しているように思います(奥崎さんは、殺人も犯して刑務所に入っているわけで、そんな「犯罪人」と水俣病の関係者を一緒に並べて論じることには強いご批判があるとは思っていますが…。)

▪️昨日の「水俣曼荼羅」の感想は、別途、投稿したいと思いますが、少しだけ、メモ程度に書き残しておこうと思います。ひとつは、水俣病の被害者と支援者との間にある微妙な気持ちのズレという言い方で表現できることなのかなと思います。もうひとつは、そのことと関連していますが、「許し」(赦し)の問題。作家の石牟礼道子さんと、水俣病の裁判闘争を強力に支援したジャーナリストの鎌田慧さんの「許し」ということに関するズレのようなものが気になりました。おそらく、石牟さんは水俣病の魂の救済のためには許しがなければとお考えなのかと思います。それに対して、鎌田さんは、許しは単なる主観の問題であってと。行政との闘争には意味がないとお考えのようです。魂の救済の問題と、正義の問題。両者は重なり合いつつも、完全には重なっていないように思います。それが、私にはズレとして感じられるのです。原監督は、そのズレをズレとして映像に残しておられるわけです。うまく説明できているとは思えません。すみません。

▪️それから水俣病の当事者、胎児生水俣病患者の坂本しのぶさんがたくさん恋をしてきたという話。すごく大切なことだと思っています。坂本さんが作詞した歌があるのですが、「水俣曼荼羅」の中ではその歌を地元のシンガソングライターの男性が歌われています。誤解を恐れずに書きますが、水俣病の闘いの中で、「胎児性水俣病患者」という役割を引き受けて生きてこられた坂本さんが、そのような役割とは別に、本当は自分の人生はこうあってほしいんだよ…というふうに受け止めました。でも、生きていくためには、そういうわけにもいかないということもよくわかっておられる。そういうご自身が抱えた状況を原監督のカメラの前で正直に語っておられることに、時に坂本さんのユーモア?!に笑ってしまいつつ、静かに感動しました。

南北傾斜高気圧を発見した大学院生のニュース

▪️三重大学大学院で気象学を研究している天野未空さんが、「南北傾斜高気圧」を発見したというニュースです。

▪️冷夏という言葉があります。気象庁によれば、「低い」、「平年並」、「高い」といった3階級表現で6月 - 8月の平均気温が「低い」に該当した場合の夏を言うとのことです。冷夏による影響は農作物の生産に強く現れ、農産品の不足や価格高騰を引き起こすと言われています。特に、東北地方は、歴史的に、この冷夏の影響を強く受けてきた地域です。以下は、気象庁のサイトにある「東北地方の夏の気温と水稲の収量は?」という記事です。

東北地方は、春から夏に平年より低い気温になると、米の成長や実りに大きな影響が出やすい地域です。東北地方の夏(6月~8月)の平均気温と東北地方の水稲の10a当たりの収量の推移をみると、水稲の収量は農業技術の進歩などにより、次第に増えていますが、収量がその前後の年より少なかった年は低温と対応しています。

三大冷害と呼ばれる明治35年(1902年)、明治38年(1905年)、大正2年(1913年)をはじめとして、昭和9年(1934年)や昭和16年(1941年)、昭和20年(1945年)、昭和28年(1953年)などに冷害が発生しています。その後、1980年から1983年まで気温の低い夏が続き、中でも昭和55年(1980年)は北日本を中心に記録的な冷夏となり、1980年8月の北日本の低温は、先に挙げた三大冷害年に匹敵する低さとなりました。また、平成5年(1993年)は、東北地方の夏の気温が1945年以降、最も低い記録となり、収量は大きく減少しました。21世紀に入っても平成15年(2003年)に著しい低温の夏を迎えています。

▪️ところが、天野さんによれば、2010年以降は、この冷夏が全く発生しなくなり猛暑の夏が続いているといいます。天野さんは、太平洋高気圧とオホーツク海高気圧との間に発生して、オホーツク海高気圧からの冷たい風をブロックする新しい高気圧を発見したのです。しかも、この高気圧の上層と下層で高気圧の中心位置が南北に大きくずれているというのです。天野さんは南北傾斜高気圧と名づけました。天野さんは、このような温暖化に社会的に適応していくことが必要だと言っておられます。例えば、稲作で言えば、夏が暑くても、品質が悪くならない暑さにも強い品種を栽培するというということになります。天野さんを指導された立花義裕さんは、東北地方ではもう冷夏が起きない可能性が高いと語っておられます。

【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉

▪️YouTubeに投稿された関西テレビのニュース動画です。今月の1日に続いて、25日、再び滋賀県米原市伊吹地区に土砂災害が発生しました。この災害にあった地域や隣接する地域に、存じ上げている方達がお住まいです。琵琶湖の環境問題に関する仕事や世界農業遺産の認定に申請作業等で、いろいろお世話になった方達です。その中のお1人と連絡を取りました。その方のお話では、シカの食害により、10年ほど前から伊吹山中腹斜面の緑が少しずつ失われてきました。当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。

▪️一番の根本問題は、異常に増加したシカによる食害問題です。上の動画では、土砂災害の専門家として、信州大学農学部の福山泰治郎さんが解説されていました。草があることで、その(雨が流れていくことの)妨げになるので、抵抗になるので、その流れの流速を落とすという役割もありますし、あとは速さが落ちると染み込みやすくなるっていう効果もあるのですが、シカがその草を食べてしまうと雨が土砂と一緒にどんどん流れてしまうわけです。昨年は、伊吹山の登山道でも土砂災害がありました。山道が崩落しました。山の形が変わるほどの大きな出来事でした。それも合わせると、今回で土砂災害は3回目になります。恐ろしいことです。今回連絡を取った方とは、その方のガイドで伊吹山の登山をするはずだったのですが、コロナ禍、そして昨年の登山道の崩壊のために先延ばしになっています。もう登山どころではなくなくなりました。早急に爆発的に増えているシカを駆除する必要があると強く思います。シカが増えることの背景には、気候の温暖化もあると言われています。森林や山をシカから守るというよりも、積極的に捕獲・駆除する必要があると思います。

▪️2016年に発表されたこちらの論文によれば、「ニホンジカ(以下、シカ)の分布域は1978年時点に国土の27.7%(973万ha)でしたが、2003年には47.9%へと1.7倍に増加した」とのことです。過去25年間(1991年~2016年)で「人の居住域が拡大した地域はシカにとって棲みにくい環境になった一方で、積雪期間が減少した地域はシカにとって棲みやすい環境になったことが」明らかになっているようです。過疎と温暖化の進行がシカの分布拡大を促進したのです。こちらのサイトでは、わずか10年で伊吹山の自然が劣化していったことを写真の記録で示しておられます。

▪️下は、毎日放送のニュースです。このニュースでは砂防ダムが埋まったことを原因としていますが、そもそも予想を遥かに上回りスピードで砂防ダムが埋まってしまったのは、シカの食害のせいなのだと思います。「もう再建不可能」と言い切った地元の被災者の方のお話が事態の深刻さを示していると思います。

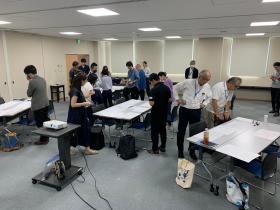

ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」

▪️今日の午前中、大津市内の「コラボしが21」で、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が主催した官民共創ワークショップが開催されました。ITに強い理事の皆様が中心となり、準備を進めてくださいました。ありがとうございました。今日のワークショップのテーマは「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」です。 MLGsとは、「マザーレイクゴールズ(Mother Lake Goals, MLGs)」のことです。

「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。

MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、

琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています。

▪️私たち「琵琶故知新」が提供させていただく「琵琶湖デジタルマップ」を活用しながら、このMLGsのことを知り、誰しもがそれぞれの価値観や立場から参加できる仕掛け(仕組み)を、ワークショップ参加者の皆さんとアイデアを出し合ってみようというのが、この日のテーマです。「琵琶湖デジタルマップ」(β版、7月1日リリース)ですが、理事のお一人、秋國寛さんが経営されているDIIIGのIT技術です。滋賀県に無償で提供してくださっています。ありがとうございます。

▪️今日のワークショップには、滋賀県庁にお勤めの皆さんと、民間の団体や企業にお勤めの皆さんがご参加くださいました。ありがとうございました。滋賀県庁からは、琵琶湖の環境政策に関わる部署、まちのコイン「ビワコ」の普及を進めている部署、滋賀の農業の将来の課題に取り組まれている部署、さまざまな部署からご参加くださいました。民間からは、琵琶湖の環境学習に関わるボランティアの皆さん、エコな消費活動を目指す団体の皆さん、印刷会社や旅行会社、それからデザイナーをされている方もご参加くださいました。みなさん、本当にありがとうございました。

▪️ワークショップですが、大変盛り上がりました。まずは、一人一人でアイデアを出し、そのアイデアを読んで隣の人が順番にアイデアを重ねて、それを3人で繰り返した後、さらに他の参加者と対面で出てきたアイデアを紹介しあいながら…といったことを行います(うまく説明できていないかも)。アイデアソンという手法です。そうやって、いろんな方達の話を聞きながら、頭の中でいろんな方達のアイデアがうまく絡み合い「発酵」してきた段階で、「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるようなアイデア」を最後は1人で考えます。そして、そのアイデアをみんなでお互いに見合いっこして、「素敵だな」と思ったアイデアには⭐︎のマークを書いていきます。最後は、⭐︎のマークがたくさんついた方のアイデアを紹介してもらいました。一番⭐︎が多かったのは、琵琶湖環境科学研究センターに研究員をされている佐藤 祐一さんでした。佐藤さんから参加した感想を聞かせていただきましたが、とても満足されたようでした。もちろん、ご満足頂いたのはご参加いただいた皆様全員だと思います。それぐらい盛り上がりました。

▪️私たちは「琵琶故知新」では、今回のワークショップで出てきたアイデアをもとに、今回参加してくださった皆さんや応援してくださる皆さんと一緒に次のステージに進んでいこうと思っています。本日のワークショップの準備段階から、滋賀県庁の三和 伸彦さんには、大変お世話になりました。ありがとうございました。

琵琶湖博物館第32回企画展示「湖底探検II―水中の草原を追う―」

▪️滋賀県立琵琶湖博物館のこの企画展、行きたいなと思っています。高度経済成長期以前、化学肥料がない時代、琵琶湖の特に南湖に生えてくる水草は大切な土壌改良剤や肥料=水草堆肥として使用されていました。この琵琶湖博物館のFacebookへの投稿に写っている道具、水草を引き上げるための藻取り道具なんだそうです。この熊手のような金具で琵琶湖の固定の水草を引っ掛けるのです。奥の方には、棒が見えると思います。これはかなり長いのです。金具に水草を引っ掛けて長い棒で引き上げるのです。それだけ、水草は貴重な資源でした。そのため、藻(水草)取りをめぐって、村々の間で争いになったこともよく知られています(藻取り相論)。

▪️湖岸の近くの地域では、水草を肥料として利用したわけですが、私自身の聞き取りでは、内湖の底泥等も肥料として使用されていました。湖東を流れる愛知川の河口にある栗見出在家という集落があります。この集落は、江戸時代に、愛知川の河口に堆積した土砂をもとにした新田開発で生まれました。しかし、新たに水田ができても肥料分が少ないことから生産性が高くないことがずっと課題となっていました。そこで、近くにあった大きな内湖・大中湖から固定の泥(ゴミと言っていましたが)を掬って持ち帰り、水田に漉き込むことが冬の大切な農作業だったといいます。現在のように外から肥料を持ち込むようなことはできなかったのです。地域にある水草や底泥といった資源を循環的に用いて農業を営んでいたのです。

▪️こちらが、この企画展のチラシです。

野生の水草は一本だけで生えていることはほとんどなく、同じ種類が集まって、あるいは違う種類が集まって草原を形成します。地上の草がそうであるように、背の低い草むらや、背が高く密生した大群落まで、水中にはさまざまな草原が出現します。

企画展示「湖底探検Ⅱ-水中の草原を追う-」では琵琶湖での研究成果を中心に、水中の草原の姿や人との関わり、そして草原を構成する水草たちの生活を紹介します。

▪️企画展は全部で6つの章から構成されているようです。第1章水の中に広がる草原、第2章南湖の水草の大繁茂を追う、第3章増えすぎた水草を刈り取る、第4章昔、水草は貴重な肥料だった、第5章湖沼生態系の中の水草、第6章多様な琵琶湖の水草たち。以下の動画「江戸時代の藻とり(藻刈り)に挑戦! Harvesting water plants from Lake Biwa using a method from the Edo period.」は、第4章と深く関係しているように思います。学芸員の方が、昔の道具を再現して藻取りの実演をされています。この動画の解説も転載しておきます。

「藻採り」と「藻刈り」について

肥料目的の水草採取は、滋賀県の市町村誌や民俗調査資料では「モトリ(藻採り・藻取り)」と呼ばれています。

この例に倣って私も動画の中では「藻採り」といっています。

タイトルには「藻刈り」を併記しています。これは冒頭で紹介した琵琶湖眺望真景図をはじめ、江戸末期に描かれた水草採取の様子を描いた絵が「藻刈図」と呼ばれることに由来します。

また「藻刈」や「藻刈り船」は俳諧の夏の季語としても使われています。

▪️この動画の中でも説明されている「琵琶湖眺望真景図」に関連したものとして、大津市歴史博物館のこちらの記事「企画展 描かれた幕末の琵琶湖 -湖・里・山のなりわい-平成15年5月21日(水)~6月15日(日)」をご覧いただければと思います。この企画展を紹介する記事の中に、「藻を採る農民たち」という解説があります。

▪️会期は、7月20日から11月24日までです。

映画「水俣曼荼羅」滋賀連続上映会

▪️映画「水俣曼荼羅」滋賀連続上映会。原一男監督が20年かけて完成させた壮大なドキュメンタリーです。3部で構成されています。上映時間は全部で6時間12分。8月4日の旧大津公会堂で開催される上映会に申し込みました。こちらから、申し込みができます。

▪️こちらが「水俣曼荼羅」の公式サイトです。以下は、公式サイトの「INTRODUCTION」の文章です。

『ゆきゆきて、神軍』の原一男が20年もの歳月をかけ作り上げた、372分の叙事詩『水俣曼荼羅』がついに、公開される。

原一男が最新作で描いて見せたのは、「あの水俣」だった。「水俣はもう、解決済みだ」そう世間では、思われているかも知れない。でもいまなお和解を拒否して、裁判闘争を継続している人たちがいる―穏やかな湾に臨み、海の幸に恵まれた豊かな漁村だった水俣市は、化学工業会社・チッソの城下町として栄えた。しかしその発展と引きかえに背負った〝死に至る病″はいまなお、この場所に暗い陰を落としている。不自由なからだのまま大人になった胎児性、あるいは小児性の患者さんたち。末梢神経ではなく脳に病因がある、そう証明しようとする大学病院の医師。病をめぐって様々な感情が交錯する。国と県を相手取っての患者への補償を求める裁判は、いまなお係争中だ。そして、終わりの見えない裁判闘争と並行して、何人もの患者さんが亡くなっていく。

しかし同時に、患者さんとその家族が暮らす水俣は、喜び・笑いに溢れた世界でもある。豊かな海の恵みをもたらす水俣湾を中心に、幾重もの人生・物語がスクリーンの上を流れていく。そんな水俣の日々の営みを原は20年間、じっと記録してきた。

「水俣を忘れてはいけない」という想いで―壮大かつ長大なロマン『水俣曼荼羅』、原一男のあらたな代表作が生まれた。

「GreenDeck」と「琵琶湖森林づくり県民税」

▪️先日も少し投稿しました。龍谷大学瀬田キャンパスの「Green Deck」です。高島市朽木の100年の樹齢の杉を切り倒し、その材を使って「Green Deck」が生まれました。今日の午後、学生さんが少なかったので近くに行ってみました。するとこの「Green Deck」に関連して、このような掲示がされていました。学生の皆さん、「琵琶湖森林づくり県民税」ってなんだろうと関心を持ってくれたらいいんですけどね。

この施設には、琵琶湖森林づくり県民税を充当し、軸材や屋根などに「びわ湖材」を利用しました。

▪️また、次のような掲示も。

Green Deckに利用した木さいに係る炭素貯蔵量(CO2換算)

延べ床面積151.2㎡

びわ湖材利用量22㎥

びわ湖材の炭素貯蔵量(Co2換算)14t-CO2

木材全体利用量32㎥

木材全体炭素全体の炭素所蔵りょう(CO2換算)19t-CO2

▪️屋外ですが、なかなか充実していますね。テーブルの裏側にはコンセントがあり、パソコンの電源として利用できるようになっています。ここで勉強できますね。また、今時の学生さんたちの伝わるのかどうかわかりませんが、「伝言板」のようなものが作られています。学生の皆さんにどのように利用されていくのか、楽しみです。「伝言板」をどう使って良いのかわからないから?!なのか、柱に、「何回生ですか?」「3回生です!」「あなたは何回生?」と書かれた小さな付箋が貼り付けてありました。おもしろいな。秋になり寒さが増してきた時のためでしょうか、風除けのため折り畳み式の窓も用意されています。

▪️この「Green Deck」のすぐそばですが、学外の業者さんが昼食を販売するための施設も「びわ湖材」で作られているようですね。また、少し離れた2号館中庭の方のDeckも整備が進んできています。今日確認すると、屋根が付いていました。「Green Deck」のことを少しfacebookに書いたところ、昨日だったと思いますが、滋賀県庁の知り合いの職員さん(森林担当)が、そのうちに記者発表するとコメントをしてくださいました。これも楽しみです。また、次のようなコメントもくださいました。

▪️この「Green Deck」のすぐそばですが、学外の業者さんが昼食を販売するための施設も「びわ湖材」で作られているようですね。また、少し離れた2号館中庭の方のDeckも整備が進んできています。今日確認すると、屋根が付いていました。「Green Deck」のことを少しfacebookに書いたところ、昨日だったと思いますが、滋賀県庁の知り合いの職員さん(森林担当)が、そのうちに記者発表するとコメントをしてくださいました。これも楽しみです。また、次のようなコメントもくださいました。

今回の龍谷大学瀬田キャンパスのウッドデッキの取り組みは、学生さんが山や製材所に行き、キャンパスでその木が使われることまで体験されるとても良い取り組みだと思っています。樹と木がつながっていることを実感できる貴重な経験だと思います。

【関連投稿】

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。」

「卒業生の皆様、瀬田キャンバスにお越しください。

「未来ファンドおうみ助成事業」のヒアリング

▪️今年の3月3日は、「公益財団法人 淡海文化振興財団」の2024年度「未来ファンドおうみ助成事業」のプレゼンテーションの日でした。私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」からは、事務局長の藤沢栄一さんが、現在、「琵琶故知新」で進めようとしている地理情報システムを基盤に置いた「デジタルマップ」事業に関してプレゼンテーションを行いました。理事長の私も補足の説明を行い、審査員の皆さんからの質疑に答えました。

▪️この「デジタルマップ」が、広く琵琶湖や地域の環境保全活動に関わる団体や個人(たとえばMLGsの団体)、そして広くまちづくりや地域の活性化につながっている団体や個人(たとえばデジタル地域コミュニティ通貨「びわこ」)が相互につながりコミュニケーションを促進していくための基盤になればと思っています。

▪️ところで、審査の結果なんですが、満額で助成していただけることになりました。今日は、申請書やプレゼンテーションだけではわかりにくい、さらに細かな点や、背景の事情、そしてその後の進捗状況に関して丁寧にヒヤリングをしてくださいました。大変納得していただくと同時に共感もしていただきました。財団としても大いに期待してくださっていることがひしひしと伝わってきました。頑張らなくてはですね。7月1日の「びわ湖の日」に、この「デジタルマップ」が公開される予定になっています。小さく産んで、みんなで育てていきます。7月中に、官民合同のワークショップも行う予定です。

▪️琵琶湖や琵琶湖流域に関わって仕事をしてきました。8年前からは、長年暮らした奈良から滋賀に転居し、滋賀県民になりました。「琵琶故知新」というNPOの活動も行うようになりました。日々、琵琶湖を眺めて、琵琶湖を感じながら生活するようになりました。写真は自宅近くから数日前に撮った琵琶湖です。琵琶湖大橋の向こうに沖島、さらに伊吹山が見えています。

▪️ヒアリングの後は、午後から研究室に篭り、明日、守山市での講演会の準備をしました。ちょっと疲れました。明日は、「世界農業遺産・琵琶湖システム」に関してお話をさせていただきます。