伊吹山の鹿の食害と貴重植物の保護活動

▪️長らく、公益財団法人平和堂財団「夏原グラント」の選考委員をしています。もう10年目になります。毎年、夏原グラントが助成をしている環境保全団体の活動からは、多くのことを学ばせていただいています。今年度から助成を受ける「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の高橋滝治郎さんのFacebookへの投稿です。鹿に貴重な植物が食べられないように、地域住民の手でできることをしようと、これまでの化繊のネットではなくて、もっと頑丈な鉄柵で囲むことに取り組んでおられます。助成には上限がありますが、上限いっぱいまで鉄柵を購入する費用に当てられていたと思います。すごく、シンプルで分かりやすく、評価も高い申請でした。こうやって、鉄柵で囲んだエリアを増やしていかれるのだと思います。

▪️伊吹山は、今、鹿の食害で大変な状況になっています。やっと自治体も県境を超えて連携しながら動き始めました。食害の結果として、雨が山肌を抉り、深い谷のようなものがいくつも生まれています。山が崩壊していくかのようです。すでに土砂災害も発生していることから、至急に、土木的な対策を講じる必要があるでしょう。加えて、鹿の捕獲ですね。高橋さんたちは、投稿の冒頭に「深刻な状況だけどわれわれができることを着実に進めます」と書いておられます。力強いお言葉です。

二地域居住

▪️「二地域居住」。二重の住民登録。総務省は、相当抵抗しているようだけど、大規模な事故や災害によって二地域居住せざるを得ない皆さんを支える制度になればと思います。ひょっとすると、関係人口とも関係してくるのかなとも思います。関係人口の実質性を高めることになるわけですから。

朽木古屋の「六斎念仏踊り」

▪️昨日は、古屋(滋賀県高島市朽木)の「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。「『六斎念仏踊り』ってなんだろう?」という方は、まずは以下をご覧になってください。最近、気がついたのですが、こんな素敵なサイトができていたんです。私がこの「六斎念仏踊り」と少しつながりがあるのは、こういうことがあったのです。こちらをお読みいただければと思います。

▪️昨日は、早めに古屋に到着して、この「六斎念仏踊り」を継承されている坂本家を訪問しました。私がゼミで指導した坂本昂弘くんのお祖父様からお話を伺いました。でも伺ったのは、「六斎念仏踊り」ではなく、林業(樹木の伐採等)や炭焼きのことでした。お祖父様は、高度経済成長期の最後の頃、家族で守山市に移られました。坂本くんのお父様は小5、弟である叔父様は小2でした。山の仕事では暮らしていけなくなったからです。しかし、町場にはたくさんの求人があったといいます。

▪️坂本家は、お祖父様が守山市で働きながら、家、農地、山林、墓を維持するために、車でたびたび古屋に通われました。お父様や叔父様も一緒に通われました。朽木は雪深いところです。積雪があると、屋根の雪をおろさねぱなりません。雪おろしをした後は、また守山まで戻るのです。その途中、山道で車が故障してしまったこともあったといいます。大変なことです。夏は、所有されている山林の下草を刈らなくていけません。坂本家は、今でいう「二拠点居住」をされてきたのです。「二拠点居住」と書きましたが、現在の田舎暮らしを楽しむ「二拠点居住」とは全く違います。家を守るために、家産を守るために通っておられたのです。お盆の時は、もちろん古屋で過ごされました。そして、お祖父様は何十年もお仲間と一緒に「六斎念仏踊り」を行ってこられたのです。

▪️古屋には20軒の家があるのですが、過疎が進む中で、今日は、たしか7 軒のお宅の前で「六斎念仏踊り」が踊られました。一度途絶えた「六斎念仏踊り」ですが、古屋の外から継承しようとやってこられた若者の皆さん、その若者の皆さんに刺激を受けて、古屋にルーツを持つ地元の2人の若者もこの「六斎念仏踊り」に参加されているようです。少し安心しました。こういった文化が継承されるためには、ここで暮らし続けることが可能な条件を、時代の変化に合わせて整えていかなければならないのですが、関係者の皆様にはぜひその辺りのこともお考えになって欲しいと思っています。

▪️私は4軒のお宅の前で演じられた「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。本当は全て拝見したかったのですが…。というのも、自分で車を運転して帰宅するのに少し時間がかかるかなと思ったので、全て踊り終える前にお暇しました。古屋は、安曇川の支流である針畑川沿いにあります。その針畑川沿いの道、慣れていない私には夜道の運転が大変かなと思ったからです。狭い道がたくさんあるのです。後ろからおそらく地元の方の車が迫ってきます。そういう時は、車を停車させて先に行っていただきました。そういうことが3回くらいあったでしょうか。よく知らない暗く狭い道を地元の方と同じスピードで運転できません。そうそう、一度、鹿とも遭遇しました。やばかった。ドキドキしながらの運転でしたが、なんとか無事に自宅まで辿りつくことができました。

▪️最後の写真は、お祖父様にお話を伺っている時に叔父様に撮っていただいたものです。お祖父様は、昭和10年生まれ。今年で89歳になられるとのこと。大変お元気です。昔の山での仕事のことをしっかり記憶されていて驚きました。

幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)

▪️岩手の石頭悦さん(いしがしら・えつさん)から郵便物が届きました。岩手の伝統工芸であり裂き織で作ったコースターです。岩手では綿花が育たないので、綿でできた着物は大変貴重なものだったそうです。そのような着物を裂いて織りなおすのが裂き織と呼ばれる技術です。

▪️石頭さんと知り合ったのは、四半世紀ほど前の頃ではないかと思います。私が岩手県立大学に勤務していたときです。その頃、岩手や盛岡をテーマにした自家製のホームページを立ち上げた皆さんとネット上で、そしてオフ会でも交流していました。そのような方達の中には、バイクに乗って美しい岩手の自然を走り回っておられる方たちもいらっしゃいました(私はバイクに乗れないのですが)。石頭さんは、そのようなバイクに乗る方たちのお1人でした。確か、KAWASAKIのエストレアに乗っておられたように記憶しています。曖昧です。当時は、住宅の設計やリフォームの会社に勤務されていたのではないかと思います。これも曖昧。

▪️その後、私は岩手県立大学から龍谷大学に異動するとになり、石頭さんとはつながりが途切れていたのですが、facebookを通して、再びつながることができました。知らない間に、石頭さんは、社会事業家として活躍されていました。株式会社「幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)」という企業を立ち上げておられました。「幸呼来」って、毎年盛岡の街で踊られる「さんさ踊り」の時の「さっこら ちょいわやっせ」という掛け声からだと思います。この「さっこら」は、漢字で書くと「幸呼来」で、幸を呼ぶという意味になります。石頭さんは、岩手の伝統的な織物技術である裂き織を習得された障がい者の皆さんを雇用して、「地域の伝統技術を未来につなぎたい」と、今までになかった「裂き織×ビジネス」に挑戦されているのです。情報量が多いので、簡単にご紹介できないのですが、できれば、以下のサイトを丁寧にご覧いただければと思います。動画もあります。かっこいいサイトです。

株式会社「幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)」

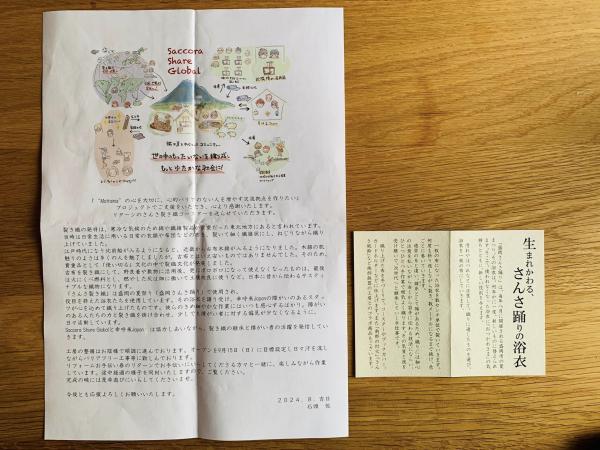

▪️「Saccora Share Global」株式会社 」という関連会社も立ち上げられています。こちらのサイトには、以下のような説明がありました。また、海外向けのNHKのニュースでも紹介されたようです。

「Saccora Share Global」株式会社 」

2009年、特別支援学校で生徒の織る裂き織りに出会い、地域で細々と受け継がれる裂き織を知りました。その時、障がいのある方々の力を裂き織を通して発信し、心的バリアのない方々を増やしていきたい。という想いを持ち、2011年「株式会社幸呼来Japan」を設立。2012年障がい福祉サービス事業所の認定を受け、就労継続支援施設となりました。幸呼来Japan自社ブランド「さんさ裂き織り」「SACCORA」の他、企業間連携プロジェクト「さっこらプロジェクト」では、有名アパレルブランドとの数々のコラボが生まれました。

障がいのある方たちも含め全ての人々の活躍の場を作る、裂き織を後世に残す、心的バリアのない地域にする。という私たちの想いは、まだまだ広がります。Saccora Share Global co.,ltd は、世界に向けて障がいのある方たちも含め全ての人々の力を発信し、心豊かに過ごせる社会に貢献します。

▪️今回、私のところに裂織のコースターが送られてきたのは、Saccora Share Global co.,ltdで行ったクラウドファンディングに参加したからです。新しい工房件交流拠点を手作りでを立ち上げるためのクラファンです。古い建物が、クラファンとボランティアの力で、素敵な交流拠点に生まれ変わりました。

新型コロナの感染が拡大し、今回は自分自身もコロナに罹患して、なかなか岩手に行けないわけですが、次に岩手を行くとき、ぜひ石頭さんの会社も訪れてみたいと思います。

「2024夏!しがのふるさと応援隊(農山村版ワーキングホリデー)」

▪️滋賀県では、「2024夏!しがのふるさと応援隊(農山村版ワーキングホリデー)」募集中です。募集している地域ですが、以下の3地域です。

〇長浜市余呉町東野・下余呉【時期】8月26日(月)~9月1日(日)6泊7日【内容】農作業体験、地域交流等

〇米原市柏原【時期】9月3日(火)~9月9日(月)6泊7日【内容】農作業体験、古民家修繕作業等

〇高島市朽木雲洞谷・能家【時期】9月18日(水)~9月24日(火)6泊7日【内容】農作業体験、炭焼き、薪割り等

▪️私の「推し」は高島市朽木雲洞谷(うとだに)・能家(のうげ)。以前、雲洞谷を訪問して、集落に代々お住まいになって来られた地元の方、それから移住されてきた方にお話を伺いました。そのとき、移住者の方からは、「移住者の方達の役割」ということについてお話をうかがっていました。それぞれに今の山村に必要な働き方があるというのです。地元の方たちでは、例えば集落内の団結力は強いけれど、集落を超えるような連携事業のようなことはなかなかできない。それに対して、移住者の方たちは、移住者のネットワークやそれぞれが持っている地域おこしにつながるノウハウ等を活かしながら新しい動きを生み出すことができるし、そのことを地元の方たちから期待されているところもあるというのです。もちろん、地元の方達の了解と応援がなければその新しい動きも実現することはありません。また、その前提として、移住者の方達の地元の方達に対するリスペクトや、相互の信頼関係がなければなりません。

▪️この農村村版ワーキングホリデーも、以前伺ったお話とどこかで繋がっているのかなと思っています。龍谷大学の学生の皆さん、ぜひ、応募してみてください。

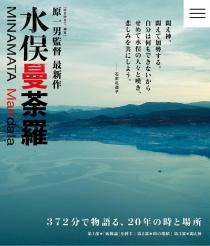

原一雄監督「水俣曼荼羅」上映会

▪️昨日は朝から夕方まで、大津市浜大津にある旧大津公会堂で、原一雄監督の「水俣曼荼羅」の上映会に参加しました。作品時代の長さは372分。6時間12分です。「水俣曼荼羅」は、第一部「『病像論』を糾す」、第二部「時の堆積」、第三部「悶え神」から構成されています。第一部の後に、昼食の休憩を1時間、第二部と第三部の間に15分の休憩を挟みました。最後は、原一雄監督が45分ほどお話くださいました。

▪️原監督の作品は、この「水俣曼荼羅」だけでなく「ゆきゆきて、神軍」についても、DVDを持っています。だから、今日は原監督にお目にかかるというミーハーな気持ちから参加させていただきました。原監督は現在79歳。お元気です。私は、「ゆきゆきて、神軍」の主人公である奥崎謙三さんのことを、今から50年前、神戸の高校に通学していた時に、街宣車で街中を走っておられる様子をしばしばお見かけしており強く記憶に残っています。たぶん、きちんと受け止めることができていなかったと思います。奥崎謙三さんが戦争中にどのような経験をしてきたのかも、強い独特の政治的信条についても何も知りませんでした。高校生の私には、奇妙な人、過剰な人…としてしか理解できませんでした。その後、その奥崎謙三さんが原監督のドキュメンタリーの作品になったと知り、驚いた記憶があります。今日はそのことを、原監督に少しだけお話することができました。まあ、どうでも良いことですか。

▪️昨日は「水俣曼荼羅」を拝見して強く感じたこともありますが、同時に、昨日は観ていない「ゆきゆきて、神軍」のことが気になり始めました。「水俣曼荼羅」、「ゆきゆきて、神軍」、ある意味で作品のベクトルが全く違っているように見えます。原監督ご自身も語っておられましたが、「ゆきゆきて、神軍」までは強烈な存在、生き様の方達に焦点を当ててドキュメンタリーにされています。それに対して、「水俣曼荼羅」の撮っている時は、小津安二郎の作品超えるということを強く意識されたのだそうです。今度は、奥崎謙三さんのような強烈な存在とは逆に、水俣病の当事者や支援者でありながらも、市井の人びとの人生に光を当てようとされたのでした。このように作品の向かっていく方向は一見違っているようなのですが、でも、根本のところでは、原監督がこだわっていること、究極的に明らかにして表現したいことは、この国の社会を成り立たせている根深いところにあるシステムの問題なのではないかと思います。『水俣曼荼羅 製作ノート』に原さんは、以下のように書いておられます。

私は、ドキュメンタリーを作ることの本義とは、「人間の感情を描くものである」と信じている。感情とは、喜怒哀楽、愛と憎しみであるが、感情を描くことで、それらの感情の中に私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さが露になっていくる。この作品において、私は権力、水俣病の患者である人たちや、その水俣病の解決のために闘っている人たちの感情のディティールを描くことに努めた。私自身が白黒をつけるという態度は極力避けたつもりだが、時に私が怒りをあらわにしたこともある。それは、まあ、愛嬌と思っていただきたい。

▪️「私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さ」、原監督がこだわっておられるこの点については、「水俣曼荼羅」、「ゆきゆきて、神軍」では共通しています。今回の「水俣曼荼羅」の中では、被害者や支援者と行政側が向かい合って座っている時の行政側の反応に、行政側担当者の表情の中に、そのことを強く感じました。もちろん、水俣病の被害者、支援者の皆さんが闘ったことと、「ゆきゆきて、神軍」の主人公奥崎謙三さんが闘ったことは、簡単に一緒にはできませんが、「私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さ」という点ではどこか共通する部分があるようにも思いました。しかし、非人間性や非情さが露わになったとしても、問題の責任をきちんと引き受ける存在がいつの間にか見えなくなってしまうのです。そのような状況の中では、亡くなった被害者の皆さん、今も苦しんでいる被害者の皆さんの「魂」が救済されません。この「魂」の救済の問題は、以前、読んだ緒方正人さんの『チッソは私であった』で、緒方さんが問題点として指摘された「システム社会」とも深く関係しているように思います(奥崎さんは、殺人も犯して刑務所に入っているわけで、そんな「犯罪人」と水俣病の関係者を一緒に並べて論じることには強いご批判があるとは思っていますが…。)

▪️昨日の「水俣曼荼羅」の感想は、別途、投稿したいと思いますが、少しだけ、メモ程度に書き残しておこうと思います。ひとつは、水俣病の被害者と支援者との間にある微妙な気持ちのズレという言い方で表現できることなのかなと思います。もうひとつは、そのことと関連していますが、「許し」(赦し)の問題。作家の石牟礼道子さんと、水俣病の裁判闘争を強力に支援したジャーナリストの鎌田慧さんの「許し」ということに関するズレのようなものが気になりました。おそらく、石牟さんは水俣病の魂の救済のためには許しがなければとお考えなのかと思います。それに対して、鎌田さんは、許しは単なる主観の問題であってと。行政との闘争には意味がないとお考えのようです。魂の救済の問題と、正義の問題。両者は重なり合いつつも、完全には重なっていないように思います。それが、私にはズレとして感じられるのです。原監督は、そのズレをズレとして映像に残しておられるわけです。うまく説明できているとは思えません。すみません。

▪️それから水俣病の当事者、胎児生水俣病患者の坂本しのぶさんがたくさん恋をしてきたという話。すごく大切なことだと思っています。坂本さんが作詞した歌があるのですが、「水俣曼荼羅」の中ではその歌を地元のシンガソングライターの男性が歌われています。誤解を恐れずに書きますが、水俣病の闘いの中で、「胎児性水俣病患者」という役割を引き受けて生きてこられた坂本さんが、そのような役割とは別に、本当は自分の人生はこうあってほしいんだよ…というふうに受け止めました。でも、生きていくためには、そういうわけにもいかないということもよくわかっておられる。そういうご自身が抱えた状況を原監督のカメラの前で正直に語っておられることに、時に坂本さんのユーモア?!に笑ってしまいつつ、静かに感動しました。

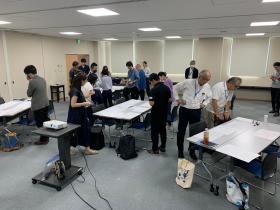

ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」

▪️今日の午前中、大津市内の「コラボしが21」で、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が主催した官民共創ワークショップが開催されました。ITに強い理事の皆様が中心となり、準備を進めてくださいました。ありがとうございました。今日のワークショップのテーマは「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」です。 MLGsとは、「マザーレイクゴールズ(Mother Lake Goals, MLGs)」のことです。

「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。

MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、

琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています。

▪️私たち「琵琶故知新」が提供させていただく「琵琶湖デジタルマップ」を活用しながら、このMLGsのことを知り、誰しもがそれぞれの価値観や立場から参加できる仕掛け(仕組み)を、ワークショップ参加者の皆さんとアイデアを出し合ってみようというのが、この日のテーマです。「琵琶湖デジタルマップ」(β版、7月1日リリース)ですが、理事のお一人、秋國寛さんが経営されているDIIIGのIT技術です。滋賀県に無償で提供してくださっています。ありがとうございます。

▪️今日のワークショップには、滋賀県庁にお勤めの皆さんと、民間の団体や企業にお勤めの皆さんがご参加くださいました。ありがとうございました。滋賀県庁からは、琵琶湖の環境政策に関わる部署、まちのコイン「ビワコ」の普及を進めている部署、滋賀の農業の将来の課題に取り組まれている部署、さまざまな部署からご参加くださいました。民間からは、琵琶湖の環境学習に関わるボランティアの皆さん、エコな消費活動を目指す団体の皆さん、印刷会社や旅行会社、それからデザイナーをされている方もご参加くださいました。みなさん、本当にありがとうございました。

▪️ワークショップですが、大変盛り上がりました。まずは、一人一人でアイデアを出し、そのアイデアを読んで隣の人が順番にアイデアを重ねて、それを3人で繰り返した後、さらに他の参加者と対面で出てきたアイデアを紹介しあいながら…といったことを行います(うまく説明できていないかも)。アイデアソンという手法です。そうやって、いろんな方達の話を聞きながら、頭の中でいろんな方達のアイデアがうまく絡み合い「発酵」してきた段階で、「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるようなアイデア」を最後は1人で考えます。そして、そのアイデアをみんなでお互いに見合いっこして、「素敵だな」と思ったアイデアには⭐︎のマークを書いていきます。最後は、⭐︎のマークがたくさんついた方のアイデアを紹介してもらいました。一番⭐︎が多かったのは、琵琶湖環境科学研究センターに研究員をされている佐藤 祐一さんでした。佐藤さんから参加した感想を聞かせていただきましたが、とても満足されたようでした。もちろん、ご満足頂いたのはご参加いただいた皆様全員だと思います。それぐらい盛り上がりました。

▪️私たちは「琵琶故知新」では、今回のワークショップで出てきたアイデアをもとに、今回参加してくださった皆さんや応援してくださる皆さんと一緒に次のステージに進んでいこうと思っています。本日のワークショップの準備段階から、滋賀県庁の三和 伸彦さんには、大変お世話になりました。ありがとうございました。

琵琶湖博物館第32回企画展示「湖底探検II―水中の草原を追う―」

▪️滋賀県立琵琶湖博物館のこの企画展、行きたいなと思っています。高度経済成長期以前、化学肥料がない時代、琵琶湖の特に南湖に生えてくる水草は大切な土壌改良剤や肥料=水草堆肥として使用されていました。この琵琶湖博物館のFacebookへの投稿に写っている道具、水草を引き上げるための藻取り道具なんだそうです。この熊手のような金具で琵琶湖の固定の水草を引っ掛けるのです。奥の方には、棒が見えると思います。これはかなり長いのです。金具に水草を引っ掛けて長い棒で引き上げるのです。それだけ、水草は貴重な資源でした。そのため、藻(水草)取りをめぐって、村々の間で争いになったこともよく知られています(藻取り相論)。

▪️湖岸の近くの地域では、水草を肥料として利用したわけですが、私自身の聞き取りでは、内湖の底泥等も肥料として使用されていました。湖東を流れる愛知川の河口にある栗見出在家という集落があります。この集落は、江戸時代に、愛知川の河口に堆積した土砂をもとにした新田開発で生まれました。しかし、新たに水田ができても肥料分が少ないことから生産性が高くないことがずっと課題となっていました。そこで、近くにあった大きな内湖・大中湖から固定の泥(ゴミと言っていましたが)を掬って持ち帰り、水田に漉き込むことが冬の大切な農作業だったといいます。現在のように外から肥料を持ち込むようなことはできなかったのです。地域にある水草や底泥といった資源を循環的に用いて農業を営んでいたのです。

▪️こちらが、この企画展のチラシです。

野生の水草は一本だけで生えていることはほとんどなく、同じ種類が集まって、あるいは違う種類が集まって草原を形成します。地上の草がそうであるように、背の低い草むらや、背が高く密生した大群落まで、水中にはさまざまな草原が出現します。

企画展示「湖底探検Ⅱ-水中の草原を追う-」では琵琶湖での研究成果を中心に、水中の草原の姿や人との関わり、そして草原を構成する水草たちの生活を紹介します。

▪️企画展は全部で6つの章から構成されているようです。第1章水の中に広がる草原、第2章南湖の水草の大繁茂を追う、第3章増えすぎた水草を刈り取る、第4章昔、水草は貴重な肥料だった、第5章湖沼生態系の中の水草、第6章多様な琵琶湖の水草たち。以下の動画「江戸時代の藻とり(藻刈り)に挑戦! Harvesting water plants from Lake Biwa using a method from the Edo period.」は、第4章と深く関係しているように思います。学芸員の方が、昔の道具を再現して藻取りの実演をされています。この動画の解説も転載しておきます。

「藻採り」と「藻刈り」について

肥料目的の水草採取は、滋賀県の市町村誌や民俗調査資料では「モトリ(藻採り・藻取り)」と呼ばれています。

この例に倣って私も動画の中では「藻採り」といっています。

タイトルには「藻刈り」を併記しています。これは冒頭で紹介した琵琶湖眺望真景図をはじめ、江戸末期に描かれた水草採取の様子を描いた絵が「藻刈図」と呼ばれることに由来します。

また「藻刈」や「藻刈り船」は俳諧の夏の季語としても使われています。

▪️この動画の中でも説明されている「琵琶湖眺望真景図」に関連したものとして、大津市歴史博物館のこちらの記事「企画展 描かれた幕末の琵琶湖 -湖・里・山のなりわい-平成15年5月21日(水)~6月15日(日)」をご覧いただければと思います。この企画展を紹介する記事の中に、「藻を採る農民たち」という解説があります。

▪️会期は、7月20日から11月24日までです。

映画「水俣曼荼羅」滋賀連続上映会

▪️映画「水俣曼荼羅」滋賀連続上映会。原一男監督が20年かけて完成させた壮大なドキュメンタリーです。3部で構成されています。上映時間は全部で6時間12分。8月4日の旧大津公会堂で開催される上映会に申し込みました。こちらから、申し込みができます。

▪️こちらが「水俣曼荼羅」の公式サイトです。以下は、公式サイトの「INTRODUCTION」の文章です。

『ゆきゆきて、神軍』の原一男が20年もの歳月をかけ作り上げた、372分の叙事詩『水俣曼荼羅』がついに、公開される。

原一男が最新作で描いて見せたのは、「あの水俣」だった。「水俣はもう、解決済みだ」そう世間では、思われているかも知れない。でもいまなお和解を拒否して、裁判闘争を継続している人たちがいる―穏やかな湾に臨み、海の幸に恵まれた豊かな漁村だった水俣市は、化学工業会社・チッソの城下町として栄えた。しかしその発展と引きかえに背負った〝死に至る病″はいまなお、この場所に暗い陰を落としている。不自由なからだのまま大人になった胎児性、あるいは小児性の患者さんたち。末梢神経ではなく脳に病因がある、そう証明しようとする大学病院の医師。病をめぐって様々な感情が交錯する。国と県を相手取っての患者への補償を求める裁判は、いまなお係争中だ。そして、終わりの見えない裁判闘争と並行して、何人もの患者さんが亡くなっていく。

しかし同時に、患者さんとその家族が暮らす水俣は、喜び・笑いに溢れた世界でもある。豊かな海の恵みをもたらす水俣湾を中心に、幾重もの人生・物語がスクリーンの上を流れていく。そんな水俣の日々の営みを原は20年間、じっと記録してきた。

「水俣を忘れてはいけない」という想いで―壮大かつ長大なロマン『水俣曼荼羅』、原一男のあらたな代表作が生まれた。

「未来ファンドおうみ助成事業」のヒアリング

▪️今年の3月3日は、「公益財団法人 淡海文化振興財団」の2024年度「未来ファンドおうみ助成事業」のプレゼンテーションの日でした。私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」からは、事務局長の藤沢栄一さんが、現在、「琵琶故知新」で進めようとしている地理情報システムを基盤に置いた「デジタルマップ」事業に関してプレゼンテーションを行いました。理事長の私も補足の説明を行い、審査員の皆さんからの質疑に答えました。

▪️この「デジタルマップ」が、広く琵琶湖や地域の環境保全活動に関わる団体や個人(たとえばMLGsの団体)、そして広くまちづくりや地域の活性化につながっている団体や個人(たとえばデジタル地域コミュニティ通貨「びわこ」)が相互につながりコミュニケーションを促進していくための基盤になればと思っています。

▪️ところで、審査の結果なんですが、満額で助成していただけることになりました。今日は、申請書やプレゼンテーションだけではわかりにくい、さらに細かな点や、背景の事情、そしてその後の進捗状況に関して丁寧にヒヤリングをしてくださいました。大変納得していただくと同時に共感もしていただきました。財団としても大いに期待してくださっていることがひしひしと伝わってきました。頑張らなくてはですね。7月1日の「びわ湖の日」に、この「デジタルマップ」が公開される予定になっています。小さく産んで、みんなで育てていきます。7月中に、官民合同のワークショップも行う予定です。

▪️琵琶湖や琵琶湖流域に関わって仕事をしてきました。8年前からは、長年暮らした奈良から滋賀に転居し、滋賀県民になりました。「琵琶故知新」というNPOの活動も行うようになりました。日々、琵琶湖を眺めて、琵琶湖を感じながら生活するようになりました。写真は自宅近くから数日前に撮った琵琶湖です。琵琶湖大橋の向こうに沖島、さらに伊吹山が見えています。

▪️ヒアリングの後は、午後から研究室に篭り、明日、守山市での講演会の準備をしました。ちょっと疲れました。明日は、「世界農業遺産・琵琶湖システム」に関してお話をさせていただきます。