明日からフィリピン

▪︎今日は、老母を見舞いにいきました。リハビリのために介護老人保健施設に入所しています。妻や妹と一緒です。「早く自宅に戻りたい…」という気持ちはわかりますが、きちんとリハビリをして筋力を取り戻さねば、転倒等の事故が起きてしまいます。私たちが到着すると、待ってましたとばかりにいろいろ不満をいうので、私としては気持ち的に疲れ果ててしまいました。まあ、老いとは、介護とはこんなものなんだろうな…と思いました。

▪︎母を見舞ったあとは、母の自宅に行き、家のなかに風を通すことにしました。少し、家の中も整理しました。風を通しているあいだ、庭に出てみました。この家は、私が結婚してから両親が建てた家なので、私にはあまり思い入れがありません。庭には、両親が無計画に樹を植えました。今年は、毎年来てくれる庭師さんが、思い切った剪定をしてくださってので、柿の木の実についてはこれだけです。おそらく、鳥の餌になるな…。去年は豊作で、干し柿を作ったんですけどね〜。

▪︎さて、明日からしばらく日本を留守にします。金曜日までの4泊5日ですが、フィリピンのバエ湖(ラグナ湖)の東のエリア、シラン市、サンタローサ市を流れる流域の調査にいってきます。総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の調査です。流域のなかにある農村で聞き取り調査を行うと同時に、流域上流部の視察を行います。現地では、デング熱が発生しているらしく、研究プロジェクトのリーダーからは長袖を必ず着用するようにとの指令が出ています。虫除けスプレーも必携です。私、蚊に好かれるタイプなのもので心配です…。

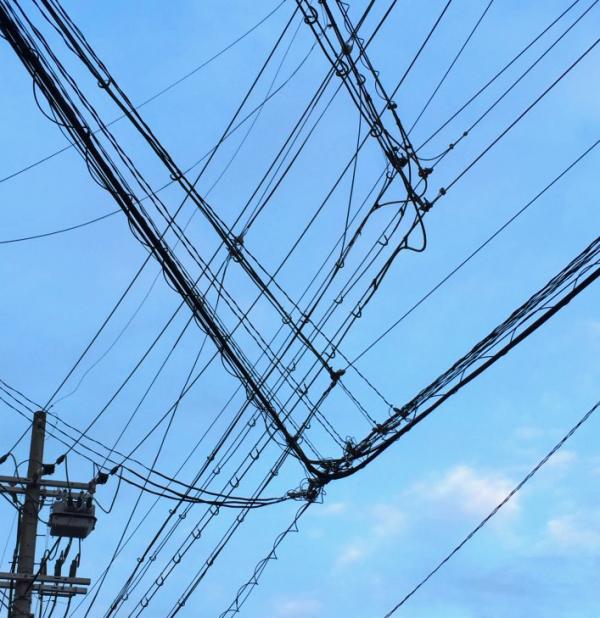

複雑系のあやとり

▪︎自宅近くの風景の一部を切り取りました。本来の複雑系の意味とは違うけど…。まあ、そこのことろは、よろしく。関西電力とNTTのコラボ…でしょうかね。こういう写真を撮った後で、亡くなった赤瀬川原平さんのことを思い出します。街中の面白い風景を写真に切り取り、文章を添えた著書があったように記憶しています。たしか、『路上の神々』(佼成出版社、2002)だったかな…。

▪︎その赤瀬川さんのご自宅に、一度だけですが、取材にいかせてもらったことがあります。赤瀬川さんのご自宅は、建築史を専門とする藤森照信さんが設計した住宅です。屋根にニラを植えたポットが埋め込まれているので、「ニラハウス」です。「えっ?」と思う方は、ちょっと調べてみてください。「嬉しがり」になってしまい、話が脱線してしまいました。

▪︎赤瀬川さんの『路上の神々』のなかには、この電線のような写真がたしかあったように思うのですが…。私も「老人力」がついてしまって。

【追記】▪︎まあ、日本だとこの程度ですが、海外にいくともっとすごい状態に…。以下の写真は、ハノイです。左側は、3年前のベトナム旅行の際に撮ったもの。右側は、ゼミの卒業生のIくんが「もっとすごいのがある」と教えてくれたものです。こちらもハノイです。ハノイの方たち、これで大丈夫なんでしょうか…不思議です。

フロム鉄道(その1)

■今年の夏の家族旅行は、北欧のノルウェーでした。特に、鉄道好きの私にとって、フィヨルド観光にいくさいに乗った「フロム鉄道」は、最高の思い出になりました。フロム鉄道は、ノルウェー国鉄のオスロからベルゲンに向かうベルゲン線のミュルダル駅から分岐してフロム駅にいたる、全長20kmたらずの鉄道です。ただし、フロム鉄道の魅力は距離ではなく、高度の落差にあります。ミュルダル駅は標高865m、そこからフィヨルドの港町フロムまで、急勾配の山間部をクネクネと走りながらくだっていくのです。その間、風光明媚な風景が眺められることから、世界的に有名になっています。今回は、フロム駅に到着したさいの写真をアップしました。

■【上段左】自転車を列車に乗せている人たちがいました。サイクリングと鉄道が、あたりまえのように結びついていますね。日本でも、このような仕組みがもっと広がったらいいのに…とつくづく思います。【上段右】フロム鉄道の「NSB El17型機関車」です。下の方についているのは、除雪するためのものでしようか(たぶん…)。【下段右】駅の向こうは、フィヨルドの港に接岸している観光旅客船です。かなり大きな船です。こういう船も接岸できるだけの深さがあるということなのでしょうね。このフロムという町は、ノルウェー最大のフィヨルドの支流にあたるアウルランフィヨルドの最奥にある町です。海からは、200kmは離れていると思います。フィヨルドは、氷河による浸食作用によって形成された複雑な地形の湾・入り江のことです。自然の力に圧倒されます。ソグネフィヨルドだと、崖と水深をあわせて1,000mにもなると聞いたことがあります。

ノルウェー旅行(6) - Stegastein(ステーガスタイン)-

▪︎ひとつ前のエントリー「Aurlandsfjord(アウルランフィヨルド)」で、「ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のソグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます」と書きました。アップしたのは、そのステーガスタインの展望台です。

▪︎ひとつ前のエントリー「Aurlandsfjord(アウルランフィヨルド)」で、「ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のソグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます」と書きました。アップしたのは、そのステーガスタインの展望台です。

▪︎すごいです。これ!! さすが森林の国ノルウェー、木材の合板と鉄筋でできた幅4m・長さ30mのプラットホームが、山肌から突き出ているのです。迫力があります。アウルランフィヨルドからは650mの高さなのだそうです。しかもプラットホームの先端は、ガラス張りです。高所恐怖症の人は無理かも…ですね。ところで、データが復活し、ノルウェーの写真は山ほどあるので、海外の話題は当分ノルウェーが続くかと思います。

ノルウェー旅行(5)- Aurlandsfjord(アウルランフィヨルド)-

▪︎今年の夏のノルウェー旅行の写真、復活しました。デジタル一眼レフでたくさんのノルウェーの風景を撮っていたのですが、データカードが壊れて情報を取り出せなくなっていました。データベース復活を専門とされている会社に依頼して、なんとかデータがほぼ復活したのです。ということで、タイミングは悪いですが、個人的にはプライベートなところでは一番のハイライトとなったノルウェー旅行の写真をアップさせていただくことにいたします。

▪︎今年の夏のノルウェー旅行の写真、復活しました。デジタル一眼レフでたくさんのノルウェーの風景を撮っていたのですが、データカードが壊れて情報を取り出せなくなっていました。データベース復活を専門とされている会社に依頼して、なんとかデータがほぼ復活したのです。ということで、タイミングは悪いですが、個人的にはプライベートなところでは一番のハイライトとなったノルウェー旅行の写真をアップさせていただくことにいたします。

▪︎以前のエントリーに、こう書きました。「ノルウェーでは、あちらで研究に励んでおられる同僚のT先生ご一家のお世話になりました。8月14日には、ベルゲン急行とフロム鉄道を乗り継いでフロムに到着しました。T先生や息子さんのRくん一緒です。翌日、15日には、近くにあるアウルランの村を通って、そこから葛折の道を登り、ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のソグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます。心が洗われるような風景でした」。そうなんです。心が洗われるような風景。自分で撮ったものをアップします。

▪︎この日は、ちょっと小雨がふるような天気でした。8月ですが、肌寒く、ウインドブレーカーを着なければならないような気温でした。必ずしもコンディションはよくありませんでしたが、このような写真を撮ることができました。カメラの腕がよければ、この風景の素晴らしさをもっとお伝えできるのに…残念です。

▪︎とろこで、フロムとかアウルランといっても、どこにあるのかわかりませんよね。ということで、地図で位置を示しておこうと思います。

▪︎こうやって地図を改めて見てみると、イギリスのスコットランドに近いことがよくわかります。少し前にノルウェーの作曲家グリーグに関連してエントリーしましたが、グリーグの曾祖父は、1779年にノルウェーに帰化したスコットランド人でした(世界史をよく勉強された方たちはご存知ですが、ノルウェーとイギリスは関係が深い)。グリーグが生まれたベルゲンは、中世の時代はハンザ同盟の拠点でもありました。ドイツからも近いですね。

ノルウェー旅行(4) - グリーグのカエル -

■ノルウェーの作曲家・グリーグは、ピアノの名手でした。ただし、かなりの「あがり症」だったようです。演奏するさいは、このカエルをお守りのようにポケットに入れていました。そして、指先で、このカエルのお守りをこすっていたのです。本物は、ゴム製だったようです。もちろん、これはお土産です。グリーグの暮らした家がある場所(「トロールハウゲン」)には、少し前に投稿したコンサートホールだけでなく、博物館もあるのですが、その博物館のショップに売られていました。グリーグがもっていたお守りのレプリカですね。前足が欠けています。おそらく、本物が欠けているのでしょうね。

■グリーグにとって、このゴムのカエルは、単なる幸運を呼ぶお守りを超えて、精神的なつながりをもった友達だったようです。このカエルの他に、子豚のぬいぐるみの友達もいました。寒い冬のあいだ、グリーグは、自分の作品をもってヨーロッパのあちこちに演奏旅行することが多かったようですが、そのときにはいつもカエルくんと子豚くんが一緒でした。眠るときも、一緒だったと伝えられています。

■グリーグの博物館では、彼の生涯についていろいろ学ぶことができました。特に、妻であるニーナ・グリーグとの関係は、とても興味深いものがあります。グリーグ自身、以下のように語っています。「私は素晴らしい声とたぐいまれな解釈力を持つ若い女性に恋をした。その女性が私の妻となり、生涯の伴侶となった。あえていえば、ニーナは私の歌曲の唯一の理解者であり、表現者だ」。詳しくは、以下のページをご覧ください。

ニーナ・グリーグ Nina Grieg (1845~1935)(norway the official site japan)

■グリーグの生涯について関心をもつようになり、良い伝記はないかとちょっとだけ調べてみました。すると、この本が一番、読んでみたいと思いました。「音楽の友社」のサイトのなかで、青山学院大学の広瀬大介(ひろせ・だいすけ)さんが、この本の書評を書かれています。この書評を読んで、迷わず読んでみることにしました。

■グリーグの生涯について関心をもつようになり、良い伝記はないかとちょっとだけ調べてみました。すると、この本が一番、読んでみたいと思いました。「音楽の友社」のサイトのなかで、青山学院大学の広瀬大介(ひろせ・だいすけ)さんが、この本の書評を書かれています。この書評を読んで、迷わず読んでみることにしました。

本書は、グリーグの生涯を丹念に追いかけるというよりも、作曲家の生涯においてもっとも輝ける瞬間をそのまま切り取り、そこからグリーグの人となりをあぶりだすような手法を用いる。ノルウェーの民謡素材を用いつつも、それを普遍的言語へと高める努力を惜しまぬ結果生まれた《ピアノ協奏曲イ短調》作品16、そしてもっとも長大な分量が割かれる《ペール・ギュント》など、「音楽そのもの」を媒介として、そこから作曲家の生涯を浮かび上がらせていく。とりわけ、後者を巡るヘンリク・イプセンとの関係は興味深い。お互い完全に胸襟を開くわけではないものの、その志のありようをきちんと理解しあう友情は、互いの芸術を尊重するゆえの距離感なのだろう(このような詩人と音楽家の距離感の取り方は、ホフマンスタールとリヒャルト・シュトラウスのそれをある程度識る筆者にとっては、大変納得ゆくものだった)。

こうした特殊な、ある種の入門的・あるいは啓蒙的とも言うべき記述方法を採用したのは、そもそもグリーグの浩瀚な伝記は言うに及ばず、北欧音楽の研究書そのものが日本語ではまだまだ少ない(これは日本に限らず西欧諸国でも大差ないはず)という特殊事情にもよるだろう。寡作なグリーグの場合であれば、代表曲についての記述によって、その生涯をほぼ網羅できてしまう。

その全貌をいまだ知られているとは言い難いこの作曲家を多くの人に知ってもらう、という観点から見れば、この叙述方法は、考え得る幾多の方法のなかでも、もっとも適したものと思われる。まだ人目に触れることの少ないグリーグ関連の写真もふんだんに用いられており、それを見るだけでも豊かな発見に満ちている。もっとも、作曲家の人生とその作品を並置して描こうとするこの方法は、前者の体系的な叙述がある程度犠牲になることは避けられない。巻末の年譜を参照しながら読むことで、理解を補うことも必要になるだろう。作品へのアプローチも、その種の人間ドラマを紡ぐことに主眼があるために、「音楽そのもの」への言及はごく限られている。

ノルウェー旅行(3) - コンサートホール「トロルサーレン」-

■一昨日の木曜日、午前中、大阪・梅田にでかけました。デジタル一眼レフのデータカードから情報が読み取れなくなったため、データ復旧の作業を専門の業者さんにお願いしていたのです。なかなか受け取りにいけなかったのですが、やっと昨日、都合をつけることができました。多くのデータは、すでにパソコンのハードディスクや外付けのハードディスクにも保存してありましたが、比較的最近になって撮影したデータはまだ保存していなかったのです。これで、一安心です。あとは、ハードディスクを業者さんに送って、データを送り返してもらうだけです。

■読み込めなかったデータには、仕事のものも個人的なものも入っていました。そのなかでも私が気になっていたのは、今年の夏のノルウェー旅行のときの写真です。下の写真は、妻から拝借したものですが、同じ写真を私も撮りました。この写真は、ノルウェーの国民的作曲家・グリーグが暮らした家のすぐ横にあるコンサートホール「トロルサーレン」です。素敵です…。グランドピアノの向こうにみえるのは、グリーグが作曲に取り組んだ小屋、その向こうはフィヨルドです。この「トロールサーレン」やグリークの暮らした家は、ノルウェー第二の都市ベルゲンの郊外の「トロールハウゲン」にあります。トロールとは妖精の一種でしょうか。「トロールハウゲン」とは、そのトロールが棲む丘という意味なのだそうです(グリーグの奥様のネーミングです)。

■私は、自分で撮ったこのホールの写真を大きく引き延ばして、額に入れて飾りたいのです。なんとなく静かなピアノの音が聞こえてくるような写真です。いろいろ、どんどん仕事が迫ってきますが、こういう写真を眺めていると心が癒されます。左の写真、コンサートホールのステージの向こうにある作曲小屋のなかの様子です。グリーグは、この窓からフィヨルドの風景を眺めながら作曲に励んでいたのですね。この「トロールハウゲン」という丘からフィヨルドの方に下っていくと小さな船着場があるのですが、その手前の崖にグリーグ夫妻が眠る墓がありました。クラシック好きにとって、この「トロールハウゲン」に来てグリーグの存在を感じることは、広い意味での「聖地巡礼」といえるのかもしれません。

■私は、自分で撮ったこのホールの写真を大きく引き延ばして、額に入れて飾りたいのです。なんとなく静かなピアノの音が聞こえてくるような写真です。いろいろ、どんどん仕事が迫ってきますが、こういう写真を眺めていると心が癒されます。左の写真、コンサートホールのステージの向こうにある作曲小屋のなかの様子です。グリーグは、この窓からフィヨルドの風景を眺めながら作曲に励んでいたのですね。この「トロールハウゲン」という丘からフィヨルドの方に下っていくと小さな船着場があるのですが、その手前の崖にグリーグ夫妻が眠る墓がありました。クラシック好きにとって、この「トロールハウゲン」に来てグリーグの存在を感じることは、広い意味での「聖地巡礼」といえるのかもしれません。

Korea AG-BMP Forum The 5th International Conferenceでの報告(3)

■先日のエントリー、「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conferenceでの報告(2)」で、写真については後で…と書きましたが、韓国でずっとアテンドしてくださったキム・ミションさんから写真をいただき使わせていただくことにしました。今年の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」は、「2014国際かんがい排水委員会(ICID)」のサイドイベントということもあり、昨年と比較してこじんまりした会議になりました。しかし、こじんまりとはしていますが、コミュニケーションやガバナンスなど、社会科学的なところにテーマがおかれていました。

■キムさんも、facebookに「이번 심포지엄은 내용이 재미있었다. 물, 지식, 기술, 소통, 사회적 자본, 사회학 이론 등 여러가지 내용이 녹아들어있었다. (今回のシンポジウムは内容がおもしろかった。 水、知識、技術、疎通、社会的資本、社会学理論などの色々な内容が溶け込んでいた)」と印象を書いておられました。私自身も、意味のある会議だったと思います。ここでの議論を、うまく次の韓国での取組につなげていければいいなあと思います。

【追記】■写真は、9月18日、韓国・光州市のキム・デジュンセンターです。

今回の韓国の「食」

■今回の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」の出張、2泊3日の短い旅でした。1日目の昼食は機内食。夕食は、光州市内の韓国家庭料理のレストラン。翌日の朝食と昼食は宿舎となったホテルのレストランで。夕食は光州市内のシーフードの食堂。最終日の朝はソウルのホテルで、昼食は明洞(ミョンドン)のソルロンタンの食堂。こんな感じの食事でした(もちろん、太文字にしたところが「いいね!」です)。

■今回の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」の出張、2泊3日の短い旅でした。1日目の昼食は機内食。夕食は、光州市内の韓国家庭料理のレストラン。翌日の朝食と昼食は宿舎となったホテルのレストランで。夕食は光州市内のシーフードの食堂。最終日の朝はソウルのホテルで、昼食は明洞(ミョンドン)のソルロンタンの食堂。こんな感じの食事でした(もちろん、太文字にしたところが「いいね!」です)。

■トップの左の写真をご覧ください。2日目の光州市内でいただいた夕食です。韓国の伝統料理…ではないのですが、人気のある料理なのだそうです。特に、ここ光州市は海に近いこともあってシーフードの食事が豊かです。左側の緑っぽい方。これは、海藻(海苔のような感じの海藻なのだそうです)とモヤシやアワビなどのシーフードを、独特のタレで一緒にいためたものです。右側は、同じくシーフード(アンコウのようなゼラチン質を多くもった魚や…謎の海産物…噛むとなかから水分がピュッと口のなかにひろがる)とモヤシを辛いタレと一緒にいたためたものです。うまく説明できていませんね…すみません。それに料理名を聞き忘れました。左側の方は辛くありません。ですから、「まず、こちら(左側)から食べてね」とお店の店員さんに言われました。右側の辛い方から食べると、舌が麻痺して、右側の美味しさがわからない…ということのようです。韓国の方達は、この料理をたいらげたあと、残りのタレにご飯をまぶして食べるのだそうです。いいですね〜。

■こんどは、下の方の写真をご覧ください。こちらは最終日の昼食。ミョンドンのソルロンタンの食堂でいただいたものです。ソルロンタンとは、牛の肉・骨をぐつぐつと煮込んで作った白色のスープ料理です。とても身体によさそう。「滋味」とは、こういう料理のための言葉だなと思うような味です。この食堂では、様々な種類のソルロンタンがあるようですが、私にアテンドしてくださったキム・ミションさん(建国大学大学生命環境科学部大学院博士課程)のおすすめは、写真のソルロンタンでした。朝鮮人参、ナツメ、栗、松の実、ニンニク、ネギやエノキ、それからごっつい牛スジや骨が入ったものでした。キムさんが「疲れた身体には良いですよ」と勧めてくださいました。本当に、身体にしみ込むような味でした。スープを楽しみ、具を食べてしまったあとには、そこにご飯をいれていただきました。これも、ナイス!! です。上の写真の右側をご覧ください。これは、ソルロンタンだけでは足らないだろうからと、キムさんが追加に注文してくれた「唐辛子入りのチヂミ」です。韓国よくご存知の方達は先刻ご承知でしょうが、キムチはサービスです。この食堂では、各テーブルにはステンレス製の小さな箱が備え付けられており、そこのなかに白菜のキムチとカクトゥギ(大根のキムチ)が入れられていました。

■明洞の「ソルロンタン」。今回の韓国出張の最後の「〆の料理」にふさわしい料理でした。非常に美味しくいただきました。

韓国の鉄道

■昨日、韓国の光州市で開催された「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」を終えて、夕方の電車でソウルまで戻りました。ソウルに戻る電車はKTXです。韓国高速鉄道(Korea Train Express)のことです。フランスのTGVの技術を土台にした高速鉄道です。faebookにこの写真を投稿したところ、鉄道に詳しい方達からいろいろ教えていただきました。このKTXもそうなのですが、世界の多くの高速鉄道は、先頭の馬力のある電気機関車が後続の客車を引っ張るという形式なのだそうです。それに対して日本の新幹線は動力を分散化しているので、動力車の重さが軽いため軌道に与える負荷も軽く、軌道の建設コストが抑制されるのだそうです。動力集中方式と動力分散方式、それぞれに長所と短所があるようです。

■トップがそのKTXの「顔」です。これは、一番後ろに連結されてい車両だと思います。たしかに、客室はなく機関車ですね。デザイン的にも、かなりフランスのTGVと似ていますね〜。最高速度は305km/hなのだそうです。ただし、これもfacebookで教えてもらったのですが、「光州駅」から「西大田駅」までは専用線ではありませんので時間がかかります。乗っていても、「普通の特急よりも遅いんじゃない?」と思ってしまいました。しかし、「西太田駅」からソウル近郊までが高速線に入って300km/hを出すのだそうです。しかし、その頃には、すでに外は真っ暗になっていたのでスピードがわかりませんでした。車内の雰囲気もご覧ください。フランスのTGVを土台にしているせいか、なかなかシックな佇まいです。光州駅には、赤い電車も停車していました。これもあとでfacebookを通して電車に詳しい方に教えていただいたのですが、「ITXセマウル号」という今年5月にデビューした特急のようです。

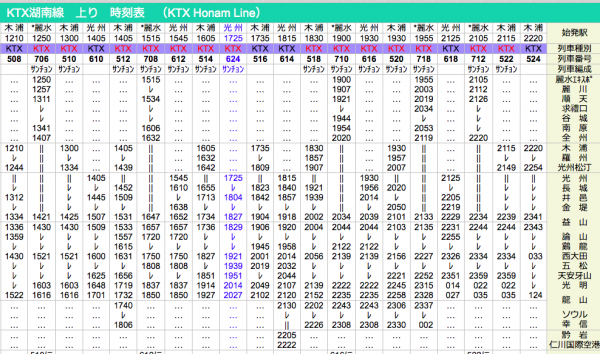

■「KORAIL時刻表の日本語版」に掲載されている時刻表です(このサイトのことも、鉄道に詳しいかたにfacebookで教えていただきました)。私たちは、「光州駅」を18時15分発「KTX614」に乗車しました。ソウル市内にある「용산駅(龍山駅)」には21時20分に到着。約3時間の鉄道の旅でした。車内では、今回の国際会議で受け入れから見送りまでずっとアテンドしてくださったキム・ミションさん(建国大学大学生命環境科学部大学院博士課程)と、ずっと話しをしていました。日本語がおできになる方ですが、普段、日本語を使っておられないので、私の話しの相手をしてかなり疲れてしまったのではないかと思います。キムさん、ごめんなさいね。ちなみに、車内販売で買った缶ビールですが「Cass」です。「カス」と発音します。日本語的にはちょっと??な…という名前ですね(「滓」ですしね)。私の個人的な印象ですが、他のアジアの多くのビールと似ており、さらっとしたビールです。韓国の辛い料理にはぴったりなのかもしれません。