かかしづくり教室

■今日の午前中、「北船路米づくり研究会」が主催する「かかしづくり教室」が、大津市観音寺にある「みつばち保育園」で開催されました。今日の教室では、保育園児さんたちと研究会のゼミ生たちが一緒になって、15体の案山子をつくりました。8月30日(日)に北船路で開催される第4回「かかし祭」のさいには、ゼミ生が作成した案山子も加えて、イベントのシンボルとして、棚田のてっぺんにずらりと案山子が飾られることになっています。これまでのエントリーにも書いてきたように、「みつばち保育園」では、地産地消や食育に非常に熱心に取り組まれています。園の給食のご飯も、北船路で生産した環境こだわり米を使っておられます。また、北船路に園児さんたちが田植えや芋ほりに来られるときは、学生たちがサポートをしています。そのようなご縁から、私たちの「かかし祭」にも積極的にご参加くださっています。

■今日の午前中、「北船路米づくり研究会」が主催する「かかしづくり教室」が、大津市観音寺にある「みつばち保育園」で開催されました。今日の教室では、保育園児さんたちと研究会のゼミ生たちが一緒になって、15体の案山子をつくりました。8月30日(日)に北船路で開催される第4回「かかし祭」のさいには、ゼミ生が作成した案山子も加えて、イベントのシンボルとして、棚田のてっぺんにずらりと案山子が飾られることになっています。これまでのエントリーにも書いてきたように、「みつばち保育園」では、地産地消や食育に非常に熱心に取り組まれています。園の給食のご飯も、北船路で生産した環境こだわり米を使っておられます。また、北船路に園児さんたちが田植えや芋ほりに来られるときは、学生たちがサポートをしています。そのようなご縁から、私たちの「かかし祭」にも積極的にご参加くださっています。

■今日は、8時45分に浜大津駅に集合し、そこから保育園まで徒歩で移動しました。9時からミーティングと準備を開始し、「かかしづくり教室」は10時から始めました。園児さんたちには、いらなくなったシャツに手形スタンプを押してもらいました。また、好きな絵を描いてもらいました。さらしの布に、顔も描いてもらいました。その「シャツ」と「顔」を、あらかじめ指導農家の吹野藤代次さんが製作してくださった案山子の躯体に着せていくのです。躯体は、竹を十文字に縛り、そこに藁をまきつけたものです。シャツは「着せる」ですが、さらしの布に描いた顔は、藁の胴体に巻いて「縛る」…という感じでしょうか。頭には、防止をかぶせます。

■トップの写真は、案山子の役割や、案山子の作り方について説明をしているところです。園児さんに理解してもらおうと思うと、なかなか大変です。わかりやすい言葉を使っているつもりでも、それは園児さんには理解できない大人の言葉だったりします。難しいですね~。「かかしづくり教室」は、年少さん、年中さん、年長さんごとに、それぞれ20分~30分程度の時間で行いました。中段の写真は、年中さんが、案山子に着せるシャツに絵を描いているところです。すでに手形スタンプは押してあります。園児さんを優しく指導しているのが、私とペアを組んでくれたI君です。最後(下)の写真は、「かかしつづくり教室」が終わったあと、園児さんたちが「ありがとうございました」と学生たちに御礼をしているところですね。こちらこそ、「ありがとうございます」なんですが。園児さんたちを指導しながら、学生たちは、いろいろ戸惑うところもありながらも、社会学部生としては普段経験することのできない、そういう意味で有意義な体験ができたように思いました。みなさん、ご苦労様でした。さて、いよいよ第4回「かかし祭」の本番です。

イタリアンな昭和の居酒屋

▪︎昨日は、瀬田キャンパスの研究部に一日詰めていました。いろいろ、雑多なことを済ませクタクタになり、さて帰宅しようと思うと夕方になっていました。「そういえば、今日は、晩御飯がなかった」と思い出しました。妻が友人と食事を楽しみに出かけたていたからです。ということで、いつもの駅前の居酒屋「利やん」へ。そういえば、ひさしぶりに「利やん」の話題です。

▪︎「利やん」のマスター、体調を調整中で、代打の料理人の方がカウンターに入っておられます。マスターが全幅の信頼を置いておられる料理人です。この方、この「利やん」のご常連の息子さんです。イタリア料理を修行されてきた方です。そういう方が、「昭和の居酒屋」である「利やん」で料理をすると、「和」と「イタリアン」のコラボレーションのような料理が生まれます。写真は昨日いただいた料理です。

▪︎トップは豚肉のローストにジェノベーゼ風ソースをかけたものです。ジェノベーゼソースとは、本来、香草であるバジルの葉と、松の実、チーズ、オリーブオイルをもとに作りますが、今回のソースはジェノベーゼ風です。バジルはシソ科の植物です。ですから、シソと風味が似ています。シソを細かく刻み、そこに粉チーズとニンニクを入れ、オリーブオイルを加えてあります。松の実は、高いので無し…とのことでした(笑)。ジューシーな豚肉とこのソースが口のなかでよくからみ、非常に美味しかったです。

▪︎下の左の写真。これはジャガイモ料理です。「利やん」はおでんが名物の居酒屋ですので、おでんのジャガイモを流用しています。やはりバジルのかわりにシソを使ったソースですが、こんどはイカの塩辛をきざんだものが入っています。通常は、アンチョビかなにかを使うそうですが、今回は、お店にあるイカの塩辛です。これも美味しかったな〜。最後、下の右の写真ですが、鶏肉のローストなんですが、味噌をベースにしたソースがかかっています。

▪︎代打の方は、昨日が最後のお仕事でした。本日より、マスターが復活されます。よかった。めでたし、めでたし。

【追記】▪︎「利やん」は、私にとって、いろんな意味で大切な「場所」です。昨日は、よく存じ上げているご常連と、その奥様、奥様のお友達が一テーブル囲んでおられました。年上のお姉様方になるわけですが、北船路で生産している「龍大米」(コシヒカリ)に強い関心をもってくださいました。10月の「北船路野菜市」では、新米も販売します。ぜひ、お買い求めいただき、龍大米の味を試していただきたいと思います。また、カウンターに座っていた若い青年は、大阪の方。純米吟醸「北船路」が好きで、これまでも何度も「利やん」に来てくださっているようです。私のゼミが、この純米吟醸酒をプロデュースしたとことを知って、いろいろ質問をしてくださいました。昨晩は、「利やん」で「北船路米づくり研究会」の宣伝をずいぶんさせていただきました。

第4回「北船路・かかし祭」の開催

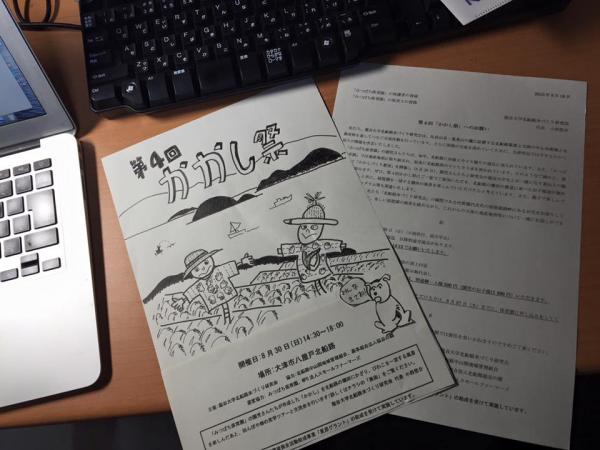

▪︎今月末の30日(日)に、大津市八屋戸北船路で、第4回「かかし祭」が開催されます。農村と都市の架け橋となり、「顔のみえる関係」づくりを目指している北船路米づくり研究会の一大イベントになります。この季節、北船路の棚田は、稲穂が成熟していき、黄金色に染まります。その棚田の向こうには、大津から伊吹山まで一望することができます。その素晴らしい風景を背景に、「みつばち保育園」の園児さんたちが作った「かかし」がづらりと並ぶことになっています。「みつばち保育園」では、食育に熱心に取り組んでおられます。北船路の棚田で生産した環境こだわり米を給食に使っておられます。また、春と秋には田植えや芋掘りをする遠足に来られます。そのような北船路とのつながりがあることから、この「かかし祭」にも積極的に参加していただいているのです。もちろん、「かかし祭」には、保育園の園児さんや保護者の皆さんだけでなく、一般の皆さんも多数参加されます。

▪︎26日の午前中には、北船路米づくり研究会(脇田ゼミ)の学生たちが、保育園で園児さんたちと交流しながら、「かかし」を製作する「かかし教室」を開催する予定になっています。園児さんたちには、「かかし」の顔を描いてもらい、「かかし」の服には、手型スタンプをたくさん押してもらいます。昨日は、その「かかし教室」や、「かかし祭」の事前打ち合わせの日でした。学生たちが事前に作成したチラシに一部修正が必要なりましたが、時間がないようなので、午後から、急遽ピンチヒッターで私のほうでチラシを作成し、夕方、保育園の方に届けました(学生の活動なので、私が手を出すことは望ましいことではないのですが…)。園長先生のリクエストにも応えて、手書きのイラスト入りにしました。このイラストは、第1回のときに私が書いたものと、ほぼ同じです。北船路の棚田から琵琶湖がみえている風景です。

▪︎なお、今回から、「北船路・かかし祭」と名称を変更しました。地元の北船路の皆さんからのご支援をいただいていることを明確にするためです。「北船路中山間地域管理組合」、「農事組合法人北船路福谷の郷」の関係者の皆様に全面的に応援していただいています。また、「NPO法人スモールファーマーズ」の皆さんにも当日、お手伝いいただく予定です。少しずつではありますが、成長発展してきています。

JR湖西線

▪︎2つ前のエントリー「湖西の小河川」では、小鮎やハスをつかまえたことを書きました。この写真は、そのときに写したものです。最近、一眼レフカメラを持ちあらかなくなりました。ひとつは、歳をとって重いカメラをもつことが辛くなってきたから…でしょうが、もうひとつには、通常はiPhone6 plusで十分に事足りるようになってきたからです。iPhoneのカメラの性能がアップしたんですね。とはいえ、性能がアップしたとしてもiPhoneのカメラでは辛いなと思うことがあります。たとえば、今回のエントリーのような写真です。

▪︎何を撮ろうとしたのかといえば、JR湖西線を「特急サンダーバード」が走っていたので、景色と一緒に撮りました。しかし、どこに「サンダーバード」が走っているのか、よくわかりませんね。山裾を走っているんですけどね〜。大きくズームアップして琵琶湖と一緒に写したかったのですが、この距離だと、iPhone6では無理です。もちろん、一眼レフカメラをもっていませんでした。場所は、JR湖西線の北小松駅に近い、湖岸です。この写真では、半島のように見えますが、山裾が琵琶湖にまで迫っているようにみえるあたりを経由してJR湖西線は北上し「近江高島」駅に向かいます。写真の一番右、山裾が琵琶湖に迫っているところの、琵琶湖には「白髭神社」の鳥居が確認できます。ちょこっと…琵琶湖から突き出ているのが、鳥居です。この白髭神社の少し東の方には、伊吹山が見えるはずなのですが、「特急サンドーバード」を撮るときには見えませんでした。下の写真は、夕方近くになり、なんとか確認できた伊吹山です。ちょっと拡大してみました。ぼやっと、山の輪郭が確認できます。

IT企業とともに「共助の地域社会」

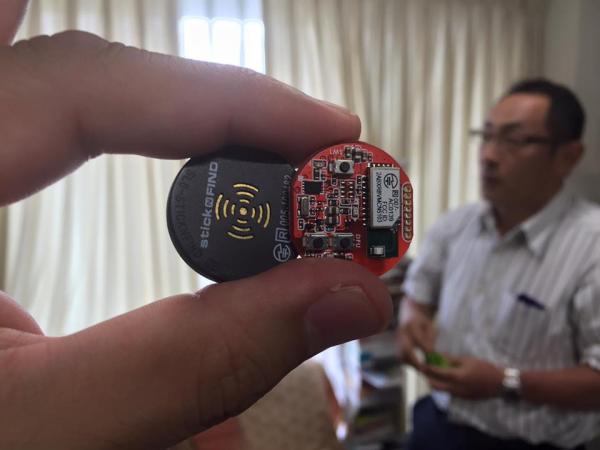

▪︎昨日は、研究室に客人が来られました。滋賀県内のITベンチャー企業であるナスカの社長・井上昌宏さんです。井上さんからは、写真のような小さなビーコンとよばれる電波発信機を使って、超高齢社会のなかに「共助の地域社会」をあちこちに生み出していきたいというお話しを伺いました。徘徊される認知症の高齢者の方を、このビーコンを使って地域全体で見守っていきたいというお話しです。私も社長さんのお話しに大変刺激を受けて、脳みそが動き始めました。いろいろ、私も「地域社会の夢」を語らせていただきました。

▪︎こういう「夢を語りあう」段階って、とても幸せな気持ちになれます。今後も、井上さんにアドバイザーとして協力させていただくことになり、せっかくだからと、瀬田のREC(龍谷エクステンションセンター)にもお邪魔し、いろいろご相談をさせていただきました。この事業、「産官学+地域社会」連携、あるいは「産官学地連携」ということになるのでしょうか。RECの職員さんにも、適切なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

龍谷大学農学部と大津市とが連携

▪︎研究部の仕事で忙しく、最近の(社会学部以外の)他学部の動きを把握していませんでした。これは、農学部の取り組みです。以下は、龍谷大学研究部のホームページからの記事の転載です。研究部長ですが、この記事が研究部のページに掲載されているとは知りませんでした…(なんということだ)。

本学農学部が大津市と取り組む「大津の特色を生かした地産地消推進モデルの構築」をテーマとしたプロジェクトがスタートしました(環びわ湖大学・地域コンソーシアム「大学地域連携課題解決支援事業2015」採択事業)。

大津の農業はその大半を稲作が占めており、野菜や果樹、花きの生産量や種類が少ないというのが現状です。今回のプロジェクトでは、生産量の少ない大津の在来野菜の一部を本学学生が継承し、生産量の拡大や普及活動に取り組むとともに、将来的には観光施設での販売や加工品の開発までを見据えた取り組みとなることを目指しています。

具体的には、大津の伝統野菜である「坂本菊」(食用菊)と「近江かぶら」について、本学学生がこれまでの経緯や歴史的な背景、調理方法等を学ぶとともに、これらの伝統野菜を栽培することで、若い世代への食文化の継承を図ります。また、伝統野菜を用いた新しいレシピや加工品についての検討を行い、新規販路への試験的な提供などについても取り組んでいく予定です。

先日には、本学農学部資源生物科学科の佐藤 茂 教授が、大津市坂本にある穴太(あのう)地区を訪れ、「坂本菊」の生産者の方と情報交換を行い、「坂本菊」の苗を譲り受けました。生産者の方からは、「坂本菊」は栽培がとても難しく、坂本以外の地域ではうまく育たないといった話しや、一度栽培した土壌は数年休ませる必要があるといった話しをうかがいました。

譲り受けた苗は、本学瀬田キャンパス内の温室の他、各所で植え付けを行って栽培環境ごとの状況を比較するとともに、他県産の食用菊の品種も同時に植え付け、多品種間での比較も行います。

また、もう一つの伝統野菜である「近江かぶら」は、約400年の歴史を持つ古来からの白かぶで、京の伝統野菜である「聖護院かぶら」のルーツでもあるとも言われています。

現在大津市では、「近江かぶら」の特徴を示す逆ハート形の個体を選抜しながら、より本来に近い「近江かぶら」の栽培に取り組んでいます。本プロジェクトにおいても、大津市が選抜した種を植え付け、「近江かぶら」を大津市の特産品として復活させることを目指し、今後取り組んでいく予定です。

▪︎地域連携の側面でも農学部の皆さんは頑張っておられますね。う〜〜ん、社会学部は、どうした。もっとアクティプに展開していかんとあかん。

素敵な理髪店

▪︎急に「飛蚊症」のような症状が現れました。糸くずのようなものが、目のなかに見えるのです。まわりの人たちから、一度、眼科で検診を受けたほうがよいと強く勧められたこともあり、月曜日、研究部の会議を早めに退席させていただき、大津市内の眼科にいってきました。結果ですが、生理的なもの、つまり加齢にともなう自然な現象で、病気が原因ではないので安心しなさいという診断でした。で、この糸くずのようなものはどうなるのか、消えないのだそうで。まあ、慣れるしかないとのこと…。ちょっとため息が出ますね。まわりの方たちにうかがうと、結構な人数の方たちが「飛蚊症」だということがわかりました。どの方も、最初は気になるけれど、次第に慣れてきて気にならなくなる…とのことでした。まあ、そういうものなんですかね…。ああ、しかし歳を取るとは困ったもので。

▪︎眼科からの帰り、お気に入りの建物にむかってみることにしました。理髪店です。木製の店名が少し剥がれていますが、「松本理髪館」と読めます。通常は左横書きでのところですが、こちらは旧時代の書き方で右横書きです。窓の大きさ。入り口の扉。壁の色。そして理髪店特有の可愛らしいサインポール。私の基準からすると、完璧です。とっても素晴らしい建物です。オシャレです。建物の前には、様々な鉢植えが並んでいます。その鉢植えが、また建物の魅力を引き出してくれているように思います。私は、この建物がとっても気に入っているのです。眺めていると、心が落ち着いてきます。もっとも、もうすでに廃業されています。最後の店主さんも、すでに亡くなられたと知人から聞かせてもらいました。子どもの頃から、この「松本理髪館」に通っておられたそうです。ちなみに、子どもの頃に髪を刈ってくださったのは、亡くなった店主さんのお父様とのことでした。こういう理髪店、街のなかからどんどん消えていっていますね。