年度末の引越し作業

▪️何度も、投稿の中に書いてきましたが、勤務する社会学部が大津の瀬田キャンパスから京都の深草キャンパスに移転するにあたり、引越し作業が続いていましたが、15日土曜日に、最後の引越し作業を済ませました。車で大学までいき、自宅に引き取るものを持ち帰りました。何も無くなった研究室を眺めて、ちょっとだけですが、感慨深いものがありました。2004年から使用させてもらった研究室に感謝しました。ありがとうね。

▪️本日17日と明日18日で、業者さんが荷物を運び出します。横にいてサポートすれば良いのでしょうが、自宅で仕事をさせていただきます。どうか、よろしくお願いいたします。19日は卒業式です。今年度は特別研究員でゼミ生がいないのですが、それでも留年していて今回卒業される学生さんがおられるので、その学生さんに学位記を手渡すために大学に行きます。卒業できて、本当に嬉しいです。

▪️その翌日、20日は、終日、平和堂財団・夏原グラントの「一般助成3年目」の皆さんからプレゼンテーションをお聞かせいただき、その後は選考委員会です。この日は、深草キャンパスへの荷物の搬入が始まっているのですが、立ち会うことができません。心配だな〜。21日は深草キャンパスに行って、早速、「荷解き」の作業に入ろうと思います。業者さんに伺ったところ、荷物は、できるだけ研究室の中に入れてしまって…との指示が出ていることをお聞きしました。まあ、校舎を管理する側からすればそうでしょう(管理課)。でもね、そうすると書籍や研究資料等が多い私の場合、「荷解き」の作業をする空間が確保できないのですよ。困りました。まあ、「荷解き」をしながら断捨離も同時に進めます。

生物多様性センターシンポジウム「ネイチャーポジティブへの挑戦」/龍谷大学吹奏楽部スプリングコンサート

▪️昨日は、午後から大宮キャンパスで龍谷大学の生物多様性センターが主催したシンポジウム、「ネイチャーポジティブへの挑戦-生物多様性の喪失は誰の問題で誰がどう解くのか」が開催されました。開催趣旨は以下の通りです。

私たちの生活は、さまざまな生き物たちが築くネットワーク=生物多様性に支えられていますが、開発や乱獲などの影響により、そのバランスが崩れつつあります。近年多くの企業・団体が生物多様性の保全や回復に関する取り組みを始めており、龍谷大学では2024年3月1日に「ネイチャーポジティブ宣言」を発出しました。

サステナビリティへの貢献が社会共通の喫緊の課題となった今、どのような「知の融合」が求められているのでしょうか? 本シンポジウムは、龍谷大学生物多様性科学研究センターで取り組む環境調査の報告や環境保全にかかる行政や企業の取り組み事例の報告、そして、産官学の多様な立場の登壇者によるパネルディスカッションで構成します。シンポジウムを通じて、ネイチャーポジティブを取り巻く現状について参加者と共に考え、新たな知の融合を目指す機会とします。

▪️このシンポジウムの中心人物は、先端理工学部の山中裕樹先生です。環境DNAという技術を使って琵琶湖の生物多様性を測定しておられます。データは、多くの市民がこの事業に参加して琵琶湖の湖水を一定のやり方で集めるのです。そういう意味では、形式としては参加型調査になっています。もっとも、私が考えるタイプの参加型調査ではありません。まあ、そのことは横に置いていて、前半では、6つの報告が行われました。山中さんの報告、シンクタンクの職員さんの報告、基金を運営する団体の常務理事さんによる報告、生物多様性に取り組む企業の社員さんによる報告、環境行政に取り組む公務員さんによる報告、博物館の学芸員さんによる報告です。聴衆は学生さんというよりも、民間企業からこられている方が多かったように思います。生物多様性に対する関心が高まっていることを実感しました。2番目に報告された株式会社地域環境計画の増澤直さんによれば、大企業では非常に関心が高いとのことでしたが、中小企業では、生物多様性に対していまいちピンとこられていないようでした。難しいですね。

▪️報告の後のパネルディスカッションは2つありました。1つは「生物多様性調査の価値とそのシステムの確立・維持について」、もう1つは「生物多様性データを基軸とした保全のための社会システムの構築に向けて」です。前半のパネルディスカッションは、私の理解では、こういうことなのかなと思います。

・社会のサステナビリティにとって生物多様性は不可欠である。すべての人にとって無視できない重要な問題である。

・そして生物多様性の状況を知るためには、科学的なデータに基づくしっかりした評価が必要である。そのような誰もが納得できる評価をどう生み出し、社会に対して示すことができるのか。

・環境DNAによる調査は、継続してデータを保存していく必要がある。サンプルの湖水は冷凍して博物館の昆虫標本のように保存する。あとで保存していた湖水を分析することで、今はわからなくても、将来重要な知見が得られるかもしれない。

・生物多様性は非常に重要な社会課題であるにもかかわらず、マンパワーが足らない。いつまでも、ボランティアに頼っていてはいけないのではないか。

・研究資金、事業資金も足らない。営利企業にどう働きかければ投資をしてもらえるのか。

▪️乱暴なまとめですが、だいたい、こんな感じかなと思います。ただし、パネルディスカッションでは、簡単には知恵は出てきませんでした。それはそうですよね。皆さんの発言を聞いているとその難しさがひしひしと伝わってきました。こういうと叱られるかもしれませんが、どちらかといえば啓蒙的・啓発的で、かつトップダウン的な姿勢が、環境ガバナンスや環境自治を研究している私のような者からすると、とても気になりました。はたして、そのような姿勢で良いのか、私には疑問が残りました。後半のパネルディスカッションでは、どのような議論が行われたのでしょうか。残念ながら、最後までお聞きする時間がありませんでした。途中で退席させていただきました。

▪️というのも、このシンポジウムの後は、龍谷大学吹奏楽部のスプリングコンサートが大津市民会館で開催されたからです。昨年の年末に開催された定期演奏会以来、部員の皆さんの演奏を聞かせていただきました。12月で4回生が卒部して、新しい幹部の皆さんのリードのもとで開催された初めてのコンサートになります。龍谷大学吹奏楽部のファンのも皆さんがたくさんご来場くださっていました。最初の方は、龍谷大学附属平安高校の吹奏楽部の皆さんも混じって演奏されていました。素敵ですね。皆さん、実に楽しそうに演奏されていました。素敵な演奏をありがとうございました。

日韓交流と引っ越し作業

▪️韓国にある建国大学の金才賢先生とそのお仲間が来日されました。滋賀県の一般社団法人kikitoを訪問され、精力的にフィールドワークに取り組まれています。金先生は、kikitoの取り組みを高く評価されています。ということもあって、今回で3回目の訪問になります。晩は、金先生のご要望で、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。私たちのテーブルの横では、ご常連のなかちゃん(中川俊典さん)を囲んでの誕生日会が開かれていました。そこには、早期退職された原田 達先生もおられました。途中から日韓がごちゃごちゃんになってきて、少々飲みすぎました。

▪️なのですが、今日は、午前中から研究室の引越し作業に取り組みました。今日は、引越しの専門業者さんがやってこられて、書架の書籍を全部箱詰めしてくださいました。でも、箱詰めしてくださるのは、書架だけ。書架が足らないので、ラック等を持ちこんで書籍を配架していたので、それらの書籍やキャビネットの中の資料等は、全部自分で梱包しなければなりません。でも、明日には、なんとかなりそうです。2004年から、この研究室のお世話になってきました。でも、今月でお別れです。なんだか、ちょっと寂しい気持ちもしています。

▪️なのですが、今日は、午前中から研究室の引越し作業に取り組みました。今日は、引越しの専門業者さんがやってこられて、書架の書籍を全部箱詰めしてくださいました。でも、箱詰めしてくださるのは、書架だけ。書架が足らないので、ラック等を持ちこんで書籍を配架していたので、それらの書籍やキャビネットの中の資料等は、全部自分で梱包しなければなりません。でも、明日には、なんとかなりそうです。2004年から、この研究室のお世話になってきました。でも、今月でお別れです。なんだか、ちょっと寂しい気持ちもしています。

▪️京都の深草キャンパスに移ったら、荷解きをしなければなりません。2年後の定年退職を念頭に、荷解きと断捨離等を同時に進めなければなりません。すでに一定程度断捨離は行ったのですが、さらに徹底します。頑張ります。ええと、書架への配架は業者さんがやってくださいますが、その他は、自分でやらなくちゃ…なのです。

深草キャンパスの新棟

▪️3日前の3月6日、深草キャンパスの図書館へ行きました。資料をコピーするためです。けっこう特殊な雑誌だと思ったけれど、調べてみるとうちの大学の図書館にありました。生活協同組合関連の1979年の資料です。せっかく深草キャンパスに来たので、勤務している社会学部の教員が、学部移転で新しく入る研究室のある新棟を外から眺めてきました。定年退職までの2年間、この5階建ての建物の1室に入ります。深草キャンパスのメインの場所からは、道路を挟んだ場所になりますが、道路を跨いで新しく歩道橋が作られています。歩道橋といっても、かなり豪華です。安心して、学生さんたちが移動できます。

▪️3日前の3月6日、深草キャンパスの図書館へ行きました。資料をコピーするためです。けっこう特殊な雑誌だと思ったけれど、調べてみるとうちの大学の図書館にありました。生活協同組合関連の1979年の資料です。せっかく深草キャンパスに来たので、勤務している社会学部の教員が、学部移転で新しく入る研究室のある新棟を外から眺めてきました。定年退職までの2年間、この5階建ての建物の1室に入ります。深草キャンパスのメインの場所からは、道路を挟んだ場所になりますが、道路を跨いで新しく歩道橋が作られています。歩道橋といっても、かなり豪華です。安心して、学生さんたちが移動できます。

▪️このあとは、山科駅までJRで移動して、山科からは、びわ湖浜大津駅までは、京阪京津線に乗車。ちょびっと、電車を楽しみました。そして浜大津の眼科で定期検診。職場の定期健康診断で指摘された黄斑上膜が、その後どうなっているのかを確認してきました。検査の結果は、前回と変わりなしということで、次回は4ヶ月後になりました。医師からは6ヶ月後でも良いと言われましたが、4ヶ月後にしていただきました。糖尿病は毎月(完璧にコントロールしています)、歯科は3ヶ月ごと(歯と歯茎は今のところ問題なし)、それから眼科が次は4ヶ月後。高齢者の医療費を増やすことに貢献していますね…。

学会誌を断捨離

▪️勤務する社会学部が瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転するので、昨日も引越し作業でした。研究室にあったというか、溜まっていた学会誌を全て処分しました。学会誌、大学の図書館にもあるし、最近はネットでも読めるものも多く、どうしても残そうと思う3つの学会誌だけ残しました。それから処分した学会誌のうち、自分の論文が掲載されているものと、知人の論文が掲載されているものは残しました。あとは全て処分しました。気持ちがスッキリしました。

▪️まだまだ作業は続きますが。処分した書籍、学会誌、紙資料等の類は、空いている研究室に運び込むことになっています。しかし、受け付けてもらえるのが、確か26日までだったかな。ということで、焦っています。他にもしないといけないことがあるので。いろんなことが集中して目詰まりしてくると厳しいですね。今日は自宅で終日仕事をしました。進捗がありました。以前、パソコンに向かって集中して仕事をしているとメニエール病になったことが2回ほどあるので、パソコンを使用する際に姿勢にはかなり気をつけています。明日も自宅で仕事をしますが、研究室の「断捨離」、あともう2日は必要かなと思っています。

▪️「断捨離」の「快感」ってあるんですよね。精神的にも、なんだか身軽になります。深草キャンパスに引っ越ししたら、今度は、2年後の定年退職に向けて、書籍のPDF化とか、書籍の売却、譲渡等を進めないといけません。小さな家には、入りきれませんから。でも、たくさんの書籍を自宅に持ち帰ったとして、PDF化したもを持ち帰ったとして、どうするんでしょうね。まあ、勉強というか研究は細々と続けるとは思いますが、たくさんの本を持って帰る必要があるのかな。

▪️それはともかく、学会誌を処分しながら、若いときのことを思いだました。大学院修士課程でお世話になった加藤春恵子のことを思い出したのです。私は、先生の演習を履修していました。先生とはいろんなやりとりがありましたが、こんな私でも時折評価してくださることがあり、今も自分にとってとても大切な記憶になっています。

▪️その加藤先生、ある時、今回の私のように、溜めておられた学会誌を一気に全部処分されました。その時のお考えは、先生の『広場のコミュニケーションへ』という本に込められていると思います。どんな本なのか、ここでは説明できないのですが、たまたま「加藤先生は、どうされているのかな」と思って調べたら、1987年に出版された『広場のコミュニケーションへ』の書評をみつけました。書評しているのは、好井裕明さんです。当時、好井さんは、新進気鋭の社会学者だったように記憶しています。そのことが、この書評にはよく出ていますね。若いな。たまたまなんですが、この書評を読んでよかったなと思いました。学会誌を全て処分された加藤先生の気持ちがよく理解できました。

【追記】▪️この投稿とほぼ同じ内容をfacebookに投稿したところ、「公共社会学への示唆が豊かに示されていることに刺激を得ることになりました(…約40年経ってもなかなか抜け出せない問題であることも考えさせられるところです)。」というコメントをいただきました。その通りだと思います。これは個人的な考えでしかありませんが、アカデミズムやアカデミアの根底のところにある志向や内なる動機が変わらない限り、何年経っても抜け出せないように思います。公共社会学は、社会を「観察」することではなくて、自ら社会に「参与」することであり、それは「生き方」の問題でもあると思います。

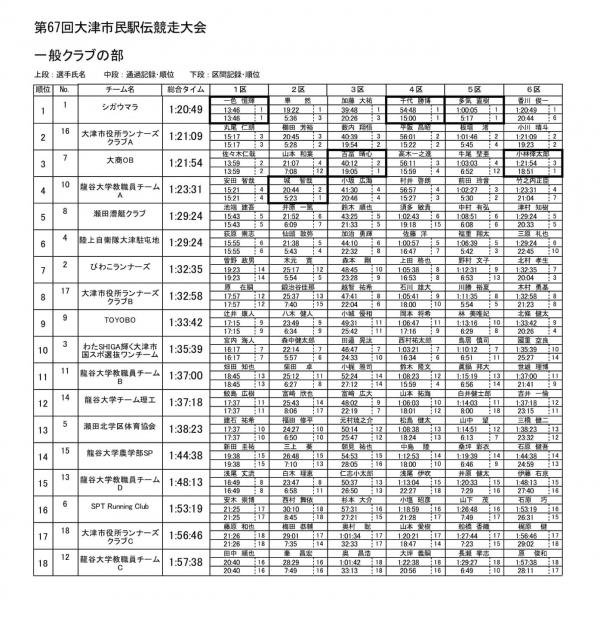

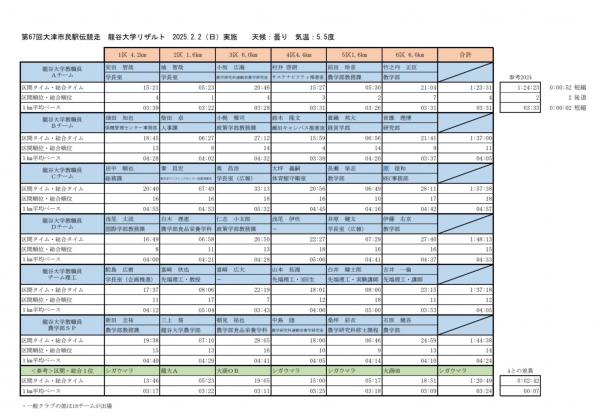

第67回大津市民駅伝競走大会(2)

▪️昨日開催された「第67回大津市民駅伝競走大会」、いろいろ記録が整理されて私の手元にも届いてきました。私は走っていないし、応援もせず、宴会だけに参加したわけですが…。

▪️公式記録は、すでに公表されています。上の表がそうです。それをもとに、龍谷大学の次期副監督に就任される安田さんが、下の表に整理してくださいました。ありがとうございます。。上の表、次期監督の城さんは区間のトップです。すごいですね。次期監督に就任されること、記録からもよくわかります。下の表を見ると、私の能力からすると、みなさんとても速いです。次期監督の城さんからは、「来年は走ってね」ということを目力を込めて言われたような気がしているのですが、これはどうなんやろ、無理ちゃうやろか。

第67回大津市民駅伝競走大会(1)

▪️昨日は「第67回大津市民駅伝競走大会」が開催されました。龍谷大学からは、全部で6チームが出場しました。全体では、18チームですから、そのうちの1/3が龍大のチームです。それぞれのチームが6人で走ります。結果ですが、以下の通りです。

4位 龍谷大学教職員チームA 1:23:31

11位 龍谷大学教職員チームB 1:37:00

12位 龍谷大学チーム理工 1:37:18

14位 龍谷大学農学部SP 1:44:38

15位 龍谷大学教職員チームD 1:48:13

18位 龍谷大学教職員チームC 1:57:38

▪️毎年、ライバルチームは、「大津市役所ランナーズクラブA」だったのですが、今年は少し様子が違っていました。新たに、「大商OB」(大津商業高校のOBの皆さん)、それから滋賀県内でトレイルランニングに取り組む「シガウマラ」が加わったからです。ちなみに、1位は「シガウマラ」で1:20:49、2位は「大津市役所ランナーズクラブA」で1:23:31、3位は「大商OB」で1:21:54でした。

▪️この駅伝競走大会には、龍谷大学から15人の応援隊の皆さんも参加されました。みなさん、お疲れ様でした。私はといえば、大会には行かずに、その後の打ち上げからの参加になりました。走ってもいないし、応援もしていないのですが、宴会だけには参加です。すみません。昔は、2013年度の「第55回大津市民駅伝]と2014年度の「第56回大会には参加していたのですが…。もう10年以上昔のことです。右の写真は2013年度の時のものです。あの頃は、フルマラソンを走ろうとしていましたから、まだ元気がありました。ただ、マラソンとは違って、駅伝は短い距離でも限界にまで自分を追い込んで走らないといけないので、前期高齢者にはもう無理なように思います。心臓と肺は、すでに老人のそれに戻っていますし。もっとも、今回18位だった龍谷大学教職員チームCの中には、私よりも一つ年上の職員さんがおられました。すごいですね。

▪️この駅伝競走大会には、龍谷大学から15人の応援隊の皆さんも参加されました。みなさん、お疲れ様でした。私はといえば、大会には行かずに、その後の打ち上げからの参加になりました。走ってもいないし、応援もしていないのですが、宴会だけには参加です。すみません。昔は、2013年度の「第55回大津市民駅伝]と2014年度の「第56回大会には参加していたのですが…。もう10年以上昔のことです。右の写真は2013年度の時のものです。あの頃は、フルマラソンを走ろうとしていましたから、まだ元気がありました。ただ、マラソンとは違って、駅伝は短い距離でも限界にまで自分を追い込んで走らないといけないので、前期高齢者にはもう無理なように思います。心臓と肺は、すでに老人のそれに戻っていますし。もっとも、今回18位だった龍谷大学教職員チームCの中には、私よりも一つ年上の職員さんがおられました。すごいですね。

▪️打ち上げですが、2013年までは石山駅前の焼肉屋「麗門」でしたが(すでに閉店されています)、確か2014年からは大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」になったような気がします。それ以来、ずっと「利やん」で打ち上げをやっているのではないですかね。参加者の皆さんも、この打ち上げが目的のようなところもありますwww。楽しい時間を過ごすことができました。

▪️これまでは竹之内 正臣の監督は竹之内 正臣臣さん(教学部)でしたが、来年度からは城智哉さん(学長室)に交代します。城新監督になってからも、こういった職場のつながりを大切にする駅伝大会への参加がずっと続いてほしいと思います。

いのちと平和を考える特別公開講演会・シンポジウム 「歴史の忘却に抗して- ガザのジェノサイドと私たち」

▪️龍谷大学宗教部からのメールが転送されてきました。1月15日に開催しました特別公開講演会・シンポジウム「歴史の忘却に抗して- ガザのジェノサイドと私たち」(岡真理 早稲田大学教授)の講演、ならびに入澤崇学長と久松英二教授を交えたシンポジウムの様子をYouTubeにアップしたので視聴してもらいたいという内容でした。岡真理さんはアラブ文学と第三世界フェミニズムがご専門です。来月の中頃まで視聴することができるようです。

▪️岡さんは、この特別記念公演の最初の方で、以下のように話しておられます。私たちは、厳しく問われているのです。

ガザの人々が私たちに問いかけているものというのは、「私たちガザのパレスチナ人というのは人間ではないのですか」、と「私たちはあなたたちと同じ人間ではないのですか」ということです。でもガザのパレスチナ人が、私たちと同じ人間であるなどというのは当然のことです。問うまでもありません。あるとすれば、これは翻って言えば、「この私たち自身は人間であるのか」ということです。あるいは「人が人間であるというのは一体どういうことなのか」ということ。

▪️公演の中では、2023年10月7日の攻撃が開始された直後に、当時のガラント国防大臣が、「我々が戦ってる相手(パレスチナ人)というのはヒューマンアニマル、人間動物なんだと、だからそれに見合った処遇をするんだと、食べ物も燃料も医薬品も入れないということを言ったわけです」と説明されます。「飢え」を武器に使うことで、病弱な子どやたちが飢え死に死なせていくわけです。実際、公演では飢えで究極までに痩せほそり亡くなられた子ども写真を拝見しました。ガラント国防大臣は、自分たちが引き起こしている暴力を正当化するために「ヒューマンアニマル」という言葉が使われているように思います。言葉による非人間化です。ここでは、人権を侵しているという感覚は失せてしまっています。

▪️ここで、自分たち日本人は平和な国に暮らせてよかった…と思っていると、それは暴力だと岡さんは説明されます。ノルウェーの平和学の父と呼ばれている ヨハン・ガルトゥングさんが、平和というのは戦争ではなく戦争がないだけではなく、暴力がない状態のことなんだと再定義し、さらに暴力も3つに分類します。ひとつめは、戦争のような物理的な破壊や殺傷を伴う直接的暴力。ふたつめは、貧困や差別など構造が生み出す構造的暴力。三つめは、文化的暴力です。それは、無知や無関心が引き起こす暴力です。岡さんは、「イスラエルで何が起きたのか、そしてそれ以降ガザで何が起きているのか」の有様と本質、この出来事の文脈や歴史的背景を、日本も含めた西側諸国の主流は世界に伝えていないが、これは文化的暴力なのだと批判されます。もし、文脈や歴史的背景もふくめて批判的に言った途端、「反ユダヤ主義」とレッテルを貼って批判を封じようとするらしいのですが、これも文化的暴力です。

▪️日本のジャーナリズムは、直接的暴力にしか注目せず、停戦になったとしても、構造的暴力が続いているにもかかわらず、報道をしなくなってしまう。岡さんは、これも文化的暴力だと批判されます。そして、ガザで起きている事態が「21世紀のホロコースト」と呼んでも過言ではない状況であるにもかかわらず、そのことを知らない、知らないがゆえに関心を持たないと批判されています。停戦になっても、ガザで暮らし続けていくための基盤(食料、医療、教育、住宅、環境、文化、歴史、知識・知識人…)を根こそぎ破壊するための暴力が継続されているのですが、このまさにジェノサイドが継続されているということを報道しなくなることで、私たちも無関心になってしまう。そのような文化的暴力を強く批判されます。

ガザで起きている事態が 21世紀のホロコーストと呼んでも過言ではない状況である、にもかかわらず、そのことを知らない、知らないがゆえに関心を持たない、そして本来自分たちがこの出来事にどのように関わっているのかということも知らず、無関心なまま行動を起こさない、それによってこの事態を支えている私たちもまた、私たちの意思にかかわらず、この文化的暴力の行使者加害者になって、させられてしまっているということになります。

▪️この続きは、実際にYouTubeの公演をご覧になってほしいと思います。おそらくですが、2月の上旬までは視聴できると思います。

龍谷大学吹奏楽部「第51回定期演奏会」

▪️今晩、大阪福島にあるザ・シンフォニーホールで、龍谷大学吹奏楽部の「第51回定期演奏会」が開催されます。チケットはかなり前に完売していますが、YouTubeで無料配信されます。ぜひ、ご覧ください。17時半から配信開始、18時半に開演します。

https://www.youtube.com/live/fKl92abuT-8?si=oPai-NF2_s02_yCt

おうみ会

▪️昨日は大学に行く日でした。朝、「血糖値をあげない弁当を」作って、月1回のクリニックへ。昨日も医師と看護師さんにきちんと血糖値をコントロールしていることを褒めてもらいました。この歳になって褒めてもらえることって、滅多にありません。この月1回の診療ぐらいかな。HbA1cは5.3、血糖値、中性脂肪、肝機能全て問題なしでした。安心しました。ちなみに「血糖値を上げない弁当」っこんな感じです。小さな2段重ねの弁当箱。ひとつはブロッコリー、プチトマト、小松菜のお浸し、シメジの炒め物。もうひとつは、炒り卵(卵1個)、冷凍食品の弁当用のソース豚カツとハンバーグ。小さいやつです。それから、玄米。玄米は、茶碗で言えば1/3程度です。これでも不満に思わないようになりました。

▪️来年度、勤務している社会学部は瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転します。問題は引っ越しです。昨日は、オンラインですが、引越しの説明会がありました。担当部署の方、それから実際引越しを行う業者さんが資料に基づき丁寧に説明してくださいました。書籍の類は、業者さんが全て梱包してくれるし、引越し作業にあたって事前にヒアリングがあることもわかり少し安心しました。しかし、2004年から20年にわたって使用してきた研究室には、書籍以外にもたくさんのものが溜まっています。いらない書類は廃棄するとして、大量の資料があります。これは、ファイルに綴じてあるのですが、これを梱包しなくてはいけません。あと、自宅に持って帰らないといけないものも多数あります。さらに、廃棄、売却等で書籍もできれば少し減らしておきたいと思います。ざっと研究室を見回してみましたが、これからの作業に少し心が萎えてしまいました。

▪️説明会の後は、大学院社会学研究科の研究科長選挙。今年度は特別研究員ですが、学長選挙も含めて選挙はきちんと投票しました。そして、そのあとは社会学部の懇親会「おうみ会」の忘年会でした。場所は、琵琶湖プリンスホテルの最上階38階の「トップオブオオツ バンケットルーム」です。もうすでに真っ暗でしたが、美しい月が昇ってきました。たた、できれば昼間、ここから琵琶湖を眺めみたかったですね。今年度は同僚の皆さんにリアルにはほとんど会うことがなかったのですが、昨日は久しぶりに食事をしながらおしゃべりを楽しむことができました。

▪️「おうみ会」の後は、大津駅前まで同僚の津島昌弘さんと一緒に移動し、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で2人だけ二次会を持ちました。30分くらいかな。私の方がずっと年上なのですが、還暦を超えたという点では一緒です。年齢が年齢だけに、健康管理の話になってしまいます。写真、シャッターのタイミングが悪く、とんでもない柄の悪い目つきになっているので「自主規制」しました。