集中講義「びわ湖・滋賀学」2日目

▪️「びわ湖・滋賀学」の集中講義で瀬田キャンパスに来ています。今日は2日目です。講義は、1日3コマです。私はコーディネーター役の一人で講義はしません。学生さんたちと一緒に、琵琶湖博物館の学芸員の先生方のお話を興味深く拝聴しています。午前中は、滋賀県庁から琵琶湖博物館に出向されたり、兼務されている本職は県職員の方たちが講義をしてくださいました。講義の内容は、河川政策の話と森林政策の話。情報量も多く、さすが専門家だと思いました。

▪️「びわ湖・滋賀学」の集中講義で瀬田キャンパスに来ています。今日は2日目です。講義は、1日3コマです。私はコーディネーター役の一人で講義はしません。学生さんたちと一緒に、琵琶湖博物館の学芸員の先生方のお話を興味深く拝聴しています。午前中は、滋賀県庁から琵琶湖博物館に出向されたり、兼務されている本職は県職員の方たちが講義をしてくださいました。講義の内容は、河川政策の話と森林政策の話。情報量も多く、さすが専門家だと思いました。

▪️ところで、河川と森林、現場ではこの2つは繋がっています。特に、滋賀県の場合は。森林・河川・農地・琵琶湖すべてを視野に入れた「総合政策」みたいな講義を受けてみたいな〜と思いました。細かなことを言えば、森林と河川の繋ぎ目、河川と農地の繋ぎ目、そして河川と琵琶湖の繋ぎ目、その「繋ぎ目」のところで起こっていることに強い関心があります。流域全体を多様な主体(ステークホルダー)が協働しがら、シームレスに流域全体を保全していくことにも関心があります。繋ぎ目では、「異業種」の方達同士の連携が必要になるのではないかと思います。まあ無理ですかね。お役所は基本、縦割りですし。でも、行政の立場から、流域全体の総合政策を拝聴してみたいです。

▪️写真は講義の中で紹介されていた、冊子です。『はじめての魚の居場所づくり』というタイトルです。一般の人びとが、身の回りの小河川で魚の賑わいを再生していくためのノウハウが、よくわかるように編集されています。親しみやすいイラストで、とてもわかりやすいです。こういう川づくりが、もっと地域社会に広まったらいいなと思います。そのためには、どういう仕組みが必要なんでしょうね。ネット上にはさまざまな情報があります。勉強します。

▪️昼食は、講師控室でいただきました。ひさしぶりに、この部屋のお世話をされている職員さんともお話をしました。深草キャンパスで勤務しているはずの教員がなんで瀬田にいるのかということで、少し驚かれた様子でした。加えて、「痩せましたね〜」と言われてしまいました。最近、しばしば言われます。体重に変化はないのですが、どうも頬が痩けて見えるようです。健康的には大丈夫だと思っていますが、痩せた痩せたと言われるとなんだか心配になってきましたが、近日中に、おそらく金曜日に、月1回定期的に受診しているクリニックに行く予定です。

「びわ湖・滋賀学」の集中講義

▪️本日から、「びわ湖・滋賀学」の集中講義です。26日から30日までのうち、26・27・28日の3日間は瀬田キャンパスでの講義。オリエンテーションを除いて、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方が講義を担当してくださいます。29・30日は、場所を、琵琶湖博物館に移動させて、実物資料や展示を使った講義が行われます。ここでも、学芸員の先生方に講義をお願いします。私は講義を担当しませんが、先端理工学部の横田岳人先生と一緒に、この授業のコーディネーターのような役割があり授業を聴講させていただいています。

▪️ひさしぶりに、瀬田キャンパスに来ました。もちろん、暑いわけですが、深草キャンパスとは違って周囲が森林に囲まれていて、気持ちが安らぎます。明日は、授業終了後、隣接する文化ゾーンにある滋賀県立図書館に研究に必要な資料を借りに行く予定です。今日は、自分の研究室のあった2号館をのぞいてみましたが、階段を上ることができないようになっていました。2027年に新しく開設される学部のために、改装の工事が始まるようです。瀬田キャンパスに社会学部があった「痕跡」は全く見当たりませんでした。なんだか、寂しいな。社会学部の卒業生の皆さんにとってのホームカミングデー、どうなるんだろうな…と今頃になって心配しています。

「大津エンバワねっと」の饗庭くんと増田くんのこと

▪️昨日は、研究室で18時過ぎまで仕事をして、大津に移動しました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」(6期生)を履修していた卒業生のお2人と再会しました。饗庭勝くんと増田純平くん。卒業されてから10年が経ちました。現在、お2人とも福祉関係のお仕事をされています。10年前は、社会学部は4学科体制で、お2人は共に地域福祉学科だったんじゃないのかな。

▪️昨日は、研究室で18時過ぎまで仕事をして、大津に移動しました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」(6期生)を履修していた卒業生のお2人と再会しました。饗庭勝くんと増田純平くん。卒業されてから10年が経ちました。現在、お2人とも福祉関係のお仕事をされています。10年前は、社会学部は4学科体制で、お2人は共に地域福祉学科だったんじゃないのかな。

▪️ところで、昨晩、お2人と引き合わせてくださったのは、「大津エンパワねっと」で長年にわたってお世話になってきた「大津の町家を考える会」の雨森鼎さんです。先月のことだと思いますが、「脇田はん、8月22日、エンパワの饗庭くん増田くんと呑むから、時間空けておいて」と雨森さんから連絡があり、昨晩、10年ぶりの再会が実現しました。雨森さん、ありがとうございました。昨晩は、中央学区自治連合会の顧問で「人権・生涯」学習推進協議会会長の安孫子邦夫さんもお越しくださいました。安孫子さんにも、饗庭くんと増田くんは大変お世話になっています。

▪️さて、お2人が「大津エンパワねっと」でどのようなプロジェクトに取り組んでいたのか、少し紹介をしておこうと思います。饗庭くんが活動したチーム「こけし」では、中央学区に転入されてきたマンション住民の皆さんに、大津の良いところを知っていただけくために、「プチ体験型まちづくりカフェ」を開催しました。ジャズバー「パーンの笛」のママ神之口 令子さんに相談をして、大津の酒蔵「平井商店」さんで、日本酒とジャズを楽しんでもらうなんてことを実現しました。神之口さん、その節はお世話になりました。他にも老舗の漬物店「八百与」さんで水茄子の糠漬けを作ってみるとか、大津絵の絵師さんから指導を受けながら自分でも大津絵を描いてみるとか、そのようなプチ体験を通して、自分が暮らしている大津の街の良さを知っていただくプロジェクトに取り組みました。

▪️増田くんが活動したチーム「めろん」では、中央学区に転入されてきたマンション住民の皆さんを対象に、大津の町のことを知ってもらい、また住民の皆さん同士の、そして地域との交流を深めるきっかけ作りとして、まちなかツアーを実施しました。その時も、雨森さんや安孫子さんにツアーのガイド役としてご協力をいただいたように記憶しています。これはこのブログへの過去の投稿ですが、きちんと残っています。

▪️それぞれが異なるプロジェクトではありますが、中央学区に転入されてきたマンション住民の皆さんと地域社会を、どのようにつないでいくのかという問題意識は共通していますね。このような「大津エンパワねっと」の経験は、社会人10年目の今、お2人の中ではどのように記憶されているのか、どのような影響を自分自身に与えていると思うのか、その辺りのことについてもお聞きするべきでしたが…、昨晩はちょっとした同窓会だったことあり、話に夢中になって忘れていました。ということで、写真についても撮り忘れていました。駅に近づいてからそのことに気がつきました。というわけで、このような写真しかありません。写真には、目付きの悪いお爺さんも一緒に写っていましたが、それはカットさてせいただきました(^^;;。

【追記】▪️本日、雨森さんが、10年前に撮った写真を送ってくれました。左から増田くん、饗庭くん、雨森さん、最後は五十嵐くん。五十嵐くんは、今、九州で暮らしています。元気にしているかな。卒業前に、この4名と私とで飲み会をした時に撮ったものです。この時は、京都駅のそばだったかな。写真を撮ったのは、私なのだと思います。

修士課程の中間発表会

▪️今日は、社会学研究科の修士論文中間発表会でした。社会学専攻、ジャーナリズム専攻、社会福祉学専攻にわかれて中間発表会を開催しました。私は、ジャーナリズム専攻の知り合いの院生さんの発表だけ聞いて、そのあとは社会学専攻の発表を聞かせていただきました。

▪️うちの大学院だけではないのですが、多くは中国からの留学生です。また、特定の分野の研究をしたいというよりも、修士号の学位を取得したいという感じの人が多く、まあ日本の学部生と似たような感じかなと思います。背景には、現代中国の現実があります。中国では、今や大学を卒業しても就職できません。大変な就職難なのです。若者にとって、大変生きづらい社会になっています。

▪️そのようなこともあってか、社会学専攻の院生の皆さんの中間報告は、現代中国社会の若者の生きづらさを背景にしたものが多いように感じました。今日、初めて知りましたが、現代の中国社会では「専業子供」という概念が登場しているのですね。それから「断親」。ここでは説明しませんが、ぜひネットの情報を検索してみてください。急激に圧縮した形で、つまり短期間で近代化したことが大きく影響しているのです。

▪️中間発表会の後は、キャンパス内にあるスターバックスのコーヒーで交流会を開催し、そのあとはキャンパスの近くにある四川料理店で開催しました。社会学部教務課の近藤 裕彦さんが中間発表会、交流会、懇親会の全ての準備を丁寧にしてくださいました。その結果、いずれもとても盛り上がりました。近藤さん、ありがとうございました。さすがKGボーイ。“Mastery for Service”ですね。

▪️写真は、中国の淡水魚を使った四川風の料理です。龍大の近くには、こういった「ガチ中華」(日本風になっていない、大陸の現地の中華料理)嬉しいです。まあ、確かに辛いのですが。美味しいです。

夏期休暇の課題・卒論までのスケジュール・来室

▪️夏期休暇が近づいてきました。ということで、水曜4限の「社会学演習IA」では、夏休みの期間に卒業論文の執筆に資する書籍を2冊選んで、その書評を書いてもらうことになっています。丁寧にノートを取りながら精読して、要約を作成し、その要約をもとに書評を書いてもらいます。書評の書き方を説明した資料も配布してあります。今日は、選んだ2冊の書籍を、ひとりひとり発表してもらいました。すでに、具体的なテーマやフィールドまでだいたい決まっている人もいましたが、多くのみなさんは、まだぼやっとテーマが決まった段階でしょうか。私が指導しているゼミですので、私の研究関心に近いてテーマの人が多いわけですが、J-POPの歌詞分析や、K-POPのファン行動の分析をしたいという人まで様々です。

▪️また、卒論を提出して卒業するまでのスケジュールも確認しました。あくまで目安ですけども。期間は、2025年の4月から2027年の1月まで、各自の卒論に向けての研究と、ゼミでの発表や討論、それから各自の就職活動についても書き込めるようにして、それを表で一覧できるようにしたものです。全員で22名。きちんと「完走」してほしいです。私が卒論を指導する最後の学生になりますしね。

▪️夕方、研究室で仕事をしていると、農学部の 古本 強さんが研究室にやってこられました。古本さんは、農学部の開学準備をする段階、農学系学部設置委員会や農学部設置委員会の頃からお付き合いいただいています。素敵な先生です。ということで、記念撮影。古本さんは少林寺拳法部の部長さんをされています。コロナ禍で部員が激減した時からご自身も少林寺拳法を習い始め、部の再興にご努力されてきました。現在は2段なんですって。すごいですね。今日は、深草の体育館で練習がある日で、私の研究室は体育館に隣接しているものですから、ついでに立ち寄ってくださったのです。それから、それから。古本さんは、学生さんたちと一緒に「養蜂」の活動もされています(本業は、植物の光合成のメカニズムの研究だったと思いますが)。ということで、古本さんとは、大津の街中で、ハチミツを使ったサイエンスカフェのようなイベントを開催する予定です。秋になるかな。楽しみです。

社会共生実習「前期活動共有会」

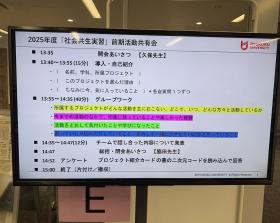

▪️金曜日3限は「社会共生実習」。いつもはプロジェクトごとに分かれて活動をしています。私の場合は、「地域エンパワねっと・大津中央」になります。でも今日は、活動共有会ということで、すべてのプロジェクトの学生さんたちが「聞思館」4階のプロジェクトワークルームに集まりました。できるだけ、いつもの同じプロジェクトのメンバーではない学生さんとグループを作り、そこでワークに取り組んでもらいました。ということで、ほとんどが初対面同士だったわけですが、すぐに打ち解けて楽しくワークに取り組まれていました。

▪️金曜日3限は「社会共生実習」。いつもはプロジェクトごとに分かれて活動をしています。私の場合は、「地域エンパワねっと・大津中央」になります。でも今日は、活動共有会ということで、すべてのプロジェクトの学生さんたちが「聞思館」4階のプロジェクトワークルームに集まりました。できるだけ、いつもの同じプロジェクトのメンバーではない学生さんとグループを作り、そこでワークに取り組んでもらいました。ということで、ほとんどが初対面同士だったわけですが、すぐに打ち解けて楽しくワークに取り組まれていました。

▪️グループワークでは、前期の活動を振り返ってもらいました。以下の4点に関して、それぞれ黄色、ピンク、緑、青のポストイットカードに書いてもらい、お互いに語り合いながら、マーカーで4つに区分した模造紙に貼り付けていきました。

①「所属するプロジェクトがどんな活動を主に行い、どこで、いつ、どんな方々と活動しているか」(黄色)

②「今までの活動のなかで、印書に残っていることや楽しかった経験」(ピンク)

③「活動を通して気付いたことや学びになったこと」(緑)

④「困ったり悩んだりしていること、協力して一緒にできたらいいなと思っていること」(青)

▪️こういうグループワークは、学生さんたちが「社会共生実習」という実習を履修していることに一体感を感じる機会になるだけでなく、他のプロジェクトの話を聞きながら、同時に、自分たちのプロジェクトのことを振り返る機会にもなります。そして「社会共生実習」という実習がカリキュラムの中にきちんと位置付けられていることの意味を、自分自身の学びや成長を通して実感することになります。

3回生ゼミの「コンパ」

▪️昨日は3回生ゼミの、「コンパ」の日でした。夕方から、キャンパス内のとある建物の3階で「0次会」を開催しました。資金提供をして、買い出しにいってもらいました。そして、深草キャンパスの近くにある居酒屋で、晩の8時から「1次会」」を行いました。ゼミは週1回です。3回生になると、通常の講義科目では、なかなか出会うことも少なくなります。ということで、今日はゼミの「団結」を高めるためにも良い機会になったと思います。今日は、ここまでの段取りをしていただいたゼミ生がおられます。「0次会」を盛り上げようと、トランプやカードゲームを持参してくれました。実際、めちゃくちゃ盛り上がりました。ありがとうございまし!! トランプでは、ババ抜きとか、ダウトとか懐かしいゲームができました。まあ、そんなこんなで、私のような昭和のおじ(い)さんも「ええな〜」と思える飲み会、いやいや「コンパ」になりました。また、こういう機会を設けて欲しいと思います。

▪️ところで、最近は「コンパ」という言葉は使いません。学生の皆さんは「飲み会」といっています。「コンパ」はいつ頃から「死語の世界」に行ってしまったのでしょうね。でも、「合コン」というのは生き残っているような気がします。「合同コンパ」や「新歓コンパ」はかろうじて生き残っているのでしょうかね。どうなんだろう。

今日の「月1クリニック」と「基礎ゼミナールA」

▪️毎朝、血圧を下げる薬1錠、糖を体外に尿と共に排出する薬1錠、あわせて2錠飲んでいます。その薬が今朝で切れてしまいました。ということで、朝1限、1回生の「基礎ゼミナールA」の授業、留年している学生さんの卒論の個人指導の後、あわてていつもの月1回のクリニックへ。木曜日は13時まで診療して、午後は休診なのですが、ぎりぎり間に合いました。私の場合fbは公開日記、公開ライフログのようなものなので記録に残しておきますが、血液検査の結果、HbA1cは5.2、血糖値は95でした。毎月、血液検査をしています。血糖値は昼食前なだったので、こんなものですかね。今月も医師や看護師さん、それから薬局の薬剤師さんにも褒めてもらいました。ずっとこんな数値が続いているので、特に頑張っているという意識もなくなってきました。単に糖質の食べ物をできるだけ摂取しないだけです。そういう食生活に慣れて、これが普通になりました。食の嗜好も変わってきていますね。

▪️さて、「基礎ゼミナールA」に話を戻します。今、この授業で使っているテキストは、『アカデミック・スキルズ』と『「日本」ってどんな国?』です。前者は1回生全28クラス共通のテキスト。後者はゼミで選んだテキストです。後者のテキストは、国際比較のデータをもとに現在の日本の社会の状況を浮かび上がらせていく構成になっています。同僚が使っておられる様子をfacebookで知り実際に手に取ってみると、確かにゼミのグループワークに向いているなと思えて、同僚を見習って自分でも使ってみることにしたのです。前者は大学での学習のコツ(様々なスキル)が解説してあります。今日は、このテキストのうち、クリティカルリーディング(書かれた情報を鵜呑みにするのではなく、批判的に分析し、評価しながら読む)の解説を再度読んでもらい、特にそこに書かれている要約の仕方を参考にしながら、後者のテキストの第1章「家族」を要約してきてもらいました。今日は、その要約をもとにグループワークを行いました。

▪️「きちんと」要約をすると、書かれている内容がしっかり頭の中に入ってきます。そういう経験ができて良かったと思います。また、クラスの仲間がどのような要約をしているのか、manabaというクラウド型教育支援サービスを使いますから、簡単にお互いに確認できます。いろんな気づきもあったようです。そのような確認や気づきをもとに、4つの班に分かれてディスカッションをしてもらいました。ディスカッションでは、「なるほど!」と思う部分と、逆に「そう言い切れるのかな…」と疑問に思える部分の両方があるわけですが、記録係の学生さんがグループ内の意見を書き留めて報告してくれました。書き留めてくれた意見は、manabaの方にアップしてもらうことにしています。来週は、第2章の「ジェンダー」の要約をもとにディスカッションをしてもらいます。今は、要約だけですが、そのうちに書評にもしてもうつもりです。あわせて、プレゼンテーションの練習も行っていきたいと考えています。

雨森鼎さんの来学

▪️金曜3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、過去にも社会共生実習になる以前の教育プログラム「大津エンパワねっと」の時代から、社会学部の学生たちがお世話になってきた、「大津の町家を考える会」の 雨森 鼎さんが来学くださり、履修している学生さんたちに講義をしてくださいました。ありがとうございました。

▪️雨森さんは以前から、大津の街の魅力を発見するためにまち歩きをされていましたが、「大津の町家を考える会」が1997年7月に発足しましたことを契機に、この活動に参加され、それ以来中心メンバーのお1人として活躍されてきました。2000年2月に丸屋町商店街にあった明治時代に建築された町家(かつては書店として営業していました)を低額で借りることで活動の拠点を持つことができることになりました。そして、会員の皆さんが週末に傷んだ町家を補修・改修することで、2001年6月に「まちづくり大津百町館」としてオープンすることができました。

▪️「百町館」オープンまでも、中心市街地に残されていた町家を写真に撮り地域ごとにマップ作りをおこなったり、シンポジウムやフォーラムの開催を行い、考える会として1999年4月には『大津百町物語』を出版されました。百町館がやオープンしたあとは、ここを拠点に、様々な講座を開催されてきましたし、商店街を巻き込む「町家・まちなか・博覧会」を6年間開催されました。そのほかにも、「大津百町おもしろ地図」の作成など、市民団体として活発な活動をされてきました。2007年に龍谷大学社会学部が企画した教育プログラム「大津エンパワねっと」が文部科学省の現代GPに採択されたあとは、様々な学生チームが考える会で雨森さんからご指導を受けながら活動してきました。本当にお世話になった方なのです。

▪️今日は、町家だけでなく、大津の街の歴史、大津の街がどのように発展してきたのかということも含めて、大津には歴史的資源の宝の山であることをお話しくださいました。その上で、企業主導によるマンション開発により、町家をはじめとして地域の歴史的資源がどんどん希薄化していくことを非常に心配されていました。「まちはそこに暮らす人のもの」であって、企業主導の開発の場でない。「まちは人生を楽しむ場」であり、「多様な人が出会う場」であることを強調されていました。

▪️雨森さんのお話しのなかで、こんなことを教えていただきました。雨森さんが企画したまち歩きの企画に参加されたなかに、若いご夫婦がおられたのだそうです。帰りに、どこから参加されましたかと雨森さんがお聞きしたところ、中心市街地のマンションにお住まいの方たちであることがわかりました。大津の中心市街地に転居されてきたのですが、新しく暮らす場所はどのような場所なのか知りたくなり、そのまち歩きに参加されたのだそうです。自分が暮らしている大津という場所がどのような場所なのか。単に通勤に便利な場所、不動産価格が京都や大阪よりもお手頃…そのようなことだけでなく、どうせここに暮らすのであれば、この大津という「場所の履歴」を知りたいと思う方達が、数は少ないかもしれないけれどいらっしゃるのです。このエピソードには、学生さんたちにとって、大切なヒントがあるように思いました。

「基礎ぜミナール」のこと

▪️木曜日の1限は、9時15分から「基礎ゼミナールA」です。今日は、先週の続き、「KJ法を体験する」です。KJ法とは、文化人類学者の川喜田二郎さん(1920年~2009年)が考案した、情報整理の手法です。先週は、「大学4年間をどのようにすごせばよいのか」をテーマに、ブレンストーミングをしてたくさんのポストイットカードに意見を書き出しました。そして、それらを分類整理するところまでやってみました。今日は、それを模造紙に配置し、貼り付け、意見のまとまりであるグループやポストイットカードの間の関係についても検討して、その関係を線や矢印で示しました。まあ、うまくできたかどうかは別にして、様々な情報を整理して、そこに論理の道筋をみつけるという経験はできたのかもしれません。

▪️「KJ法を体験する」の後は、ノートテイキングに関する取り組みも行いました。基礎ゼミナールのすべての28クラスで使用しているテキスト『アカデミック・スキルズ』の第2章「講義を聴いてノートを取る」に書かれていることに十分に注意して、そして自分なりの工夫も加えながら、全員が必修で履修している授業「社会学への招待」で実際にノートを取ってもらいました。この「社会学への招待」は3人の教員が担当していて、学生の皆さんは、それぞれのクラスに配属されています。ということで、教員別にわかれてお互いのノートを見せ合いました。それぞれのノートの優れているところを評価しあいました。高校までは、先生が黒板に書いた内容をそのままノートに書き写すだけの人がほとんどでしたが、今回は神経を集中させて、きちんと考えながらノートを取ることができたようです。ノートを考えながらきちんと取ることができると、講義をより興味深く聴くことができるようになりますし、講義の内容も記憶のなかに定着してきます。皆さん、頑張っておられました。

▪️2限にはさまざまな事務仕事の処理をして、午後からは「基礎ゼミナール」に関して、担当教員で懇話会を開催しました。FD活動の一環です。担当教員は全員で28人いますが、今日は忙しいなか都合をつけて約半数の教員が参加してくださいました。参加者は少ないだろうなと思っていましたが、予想を超えた参加があり嬉しかったです。

▪️今日の懇話会では、「基礎ゼミナール」のなかで、それぞれの教員が行なっている様々な工夫や実践を知ることができました。今日の懇話会ではそのアイデアを一定程度共有することができました。素晴らしいと思う工夫や実践については、お互いに学び合うことができます。素晴らしいと思うことは、真似をしたり、参考にしたりすることができます。それから、新カリキュラムのなかでの「基礎ゼミナール」の位置付け、4・5セメスターに開講される「公共社会学」との関係等についても、意見をいただくことができました。「公共社会学」を履修することの前段階として、「基礎ゼミナール」ではどのようなことをゆるやかな共通の目標として設定すればよいのか、もう少し考える必要がありそうです。付け加えれば、社会学を専門とする教員だけでなく、社会福祉学や他の分野を専門とする教員もいますから、このあたりのことについても、もう少し丁寧に教員間で工夫をしていかねばなりません。

▪️とはいえ、時々、こうやって懇話会を開催し、情報や意見を交換することで、良い意味での様々な微修正がかかり、カリキュラム全体に対しても貢献できるのではないかと思っています。今日は、ご多用のなか教務課職員の方も参加してくださいました。ありがとうございました。