3年生ゼミ

■3年ゼミの皆さん。今日は、2回目のゼミでした。少しずつ、ゼミナールに慣れていってもらいたいと思います。

■3年ゼミの皆さん。今日は、2回目のゼミでした。少しずつ、ゼミナールに慣れていってもらいたいと思います。

■ところで、これまでのゼミの運営は、以下の通りでした。まず、私との面談をすませ、指導を受けたうえで、ゼミ生自身がそれぞれの問題関心にあわせて文献を選び、その文献をゼミの時間に他のメンバーに紹介し(他のメンバーはその文献をあらかじめ読んでいる)、 議論のポイントを整理する。そしてみんなで議論をする。簡単にいえば、そんな形でゼミの運営をしてきました。しかし、今年度は少しやり方を変えます。しばらくのあいだ、私が文献を指定して、その文献をもとに輪読形式でゼミを進めていきたいと思います。時間をかけて丁寧に文献を読んでいこうと思います。

■というのも、最近、学生の皆さんを指導していて困ったなあと思うことがあるからです。(1)「なにをテーマに研究したらよいのか、よくわかりません」(「社会」のリアルな経験が希薄、新聞やニュースなどをみない…)、(2)「文献をみつけられません。図書館にあるのは”なんとなく”違うような気がして…」(検索を面倒臭がる、検索の仕方がわかっていない…)、(3)「頑張りますけど、本を読むのが辛いです…」(論理的、専門的な文献が読めない、読む耐久力がない…)という人がどんどん増えてきています。この(1)と(2)と(3)は、相互に関係しあっていると思います。卒論を執筆するためには、この3つの壁を超えるために、まず頭脳の「基礎体力」をつけることが必要かなと思います。少し前のネットの記事を思い出します。「大学生『読書時間ゼロ』初の4割超え 本を買わず、電車内でスマホいじるばかり」という記事です。みなさん、頑張って自分自身を超えていきましょう。

■さて、今日は、ゼミの運営の仕方について話しをしたあと、1人1人に「どんな研究をしたいの?」と丁寧に質問をしていきました。楽しかったですね〜。この学年は、皆さん面白い。笑いが次々におきました。そして「なるほどな〜」と思いました。現段階では「なんとなく」…な感じの皆さんの問題意識、丁寧に育てていけばきっと社会学の研究課題になりますよ。そのためには、本を読まないといけないし、ディスカッションもしないといけません。卒論の執筆や卒論に必要な調査は、個人的なことがらのように思うかもしれませんが、ゼミ生相互の力が結びつくことで、ゼミ全体の卒論のレベルをあげていくことが必要です。登山家たちがパーティを組んで高い山に登るように、少しずつ、着実に、皆でゆっくり進んでいきましょう。

■最後は、「北船路米づくり研究会」の説明でしたね。北船路という農村がどういう場所にあるのか、どういう農村なのか、そして研究会のこれまでの活動の沿革について少し説明しました。来週は、2期生が始めた農村-都市交流イベント「かかし祭」について説明をしたいと思います。また、文献の紹介をしたいと思います。よろしくお願いいたします。

札幌「すみれ」の味噌ラーメン

■今日は、ひとつ前のエントリーにも書きましたように、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の用事が大津であったため、京都で昼食をとることしました。

■今日は、ひとつ前のエントリーにも書きましたように、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の用事が大津であったため、京都で昼食をとることしました。

■自分自身に問うてみたところ、「今日は、ラーメンの気分」ということで、京都の駅ビル10階にある「拉麺小路」にいくことにしました。そして選んだのは、「すみれ」。札幌味噌ラーメンで有名なお店です。塩味や醤油味もありましたが、お店の一押しの味噌ラーメンを注文しました。トッピングは半熟卵です。特徴があります。表面に覆われたラードがいつまでもスープを熱々にしている…のだとか。なるほど、寒い冬、特に北海道の厳しい吹雪の日なんて、この味噌ラーメンをいただくと体が暖まるでしょうね〜。1年を通して食べたくなるラーメンかと問われると、私のばあいは違うような気がしますし、私がラーメンに求める路線からも外れていると思いますが、これはこれで美味しいラーメンかと思います。素敵ですね。北海道に出張したことがありますが、きちんとラーメンをいただいた記憶がありません。ぜひ、現地の気候とセットで味わいたいと思います。

■ところで、全国にいろいろラーメンで有名な所があります。北海道もそのひとつですが、全国の都道府県庁所在地で一番ラーメンを食べている(外食として)のはどこなんでしょうか(1世帯年間中華そば(外食)支出額)。驚きましたが、山形市です。私のなかでは、山形市といえぱ蕎麦です。本当に蕎麦のレベルが高いんです。しかし、ラーメン好きも相当なものですね。日本一のラーメン好きな地域のようです。では2012年の2位は、調べた資料では富山市です。「富山ブラック」の富山ですね。この2つの市は圧倒的です。また人口10万人あたりのラーメン店登録件数(NTTのタウンページ登録数)も、圧倒的です。1位です。では山形のラーメンって…といわれると、イメージがわいてきません。

日本一のラーメン好き都道府県は山形!~ラーメン市場は「東高西低」、ところ変われば麺変わる~(2011年)

都道府県別統計とランキングで見る県民性(2012年)

データーで見る都道府県民性 3 データが「麺類王国・山形県」を証明! 山形県の女性はよく働く?

ラーメン消費量全国1位の県は?

【追記】■こういうデータをみる限り、関西人のラーメンへの情熱は、東日本と比較して相対的に低いということになります。日本列島の東の方が圧倒的に高いですね。やはり、外食で適当にすませよう…ということになると、関西のばあいは「うどん」だからでしょうか。

中央学区自治連合会の総会

■今日は、社会学部の地域連携型教育ブログラム「大津エンパワねっと」でお世話になっている、大津市中央学区自治連合会の総会にお邪魔しました。2007年から始まった「大津エンパワねっと」、現在は6期生が地域の皆さんにご指導をうけながら活動に取り組んでいます。年度初めの総会のときは、いつもお邪魔して、総会の始まる前にご挨拶をさせていただいています。これまでは、私がご挨拶をさせていただいてきましたが、今回は、一緒に「エンパワ」に取り組んでいる若い同僚の教員、笠井先生(コミュニテイマネジメント学科)に挨拶をしていただきました。

■今日は、社会学部の地域連携型教育ブログラム「大津エンパワねっと」でお世話になっている、大津市中央学区自治連合会の総会にお邪魔しました。2007年から始まった「大津エンパワねっと」、現在は6期生が地域の皆さんにご指導をうけながら活動に取り組んでいます。年度初めの総会のときは、いつもお邪魔して、総会の始まる前にご挨拶をさせていただいています。これまでは、私がご挨拶をさせていただいてきましたが、今回は、一緒に「エンパワ」に取り組んでいる若い同僚の教員、笠井先生(コミュニテイマネジメント学科)に挨拶をしていただきました。

■今回の総会の議事次第のなかでは、年間事業として「大津エンパワねっと」との協働についても取り上げていただいています。長年の連携のなかで、少しずつですが、地域と大学との関係が成熟してきたように思います。これはひとえに、地域の皆さんが、「大津エンパワねっと」の趣旨を深くご理解いただき、学生たちを成長させようと丁寧にご指導いただいていることのおかげです。ありがとうございます。この地域の皆さんの期待に、もっと学生は応えないといけません。頑張りましょう。

■総会のあとは、笠井先生のお誘いで、浜大津アーカスにあるレストランへ。笠井先生は、イチゴパフェとコーヒー。私の方はイチゴパフェというわけはにいかないので、…結局…生ビールということになりました。スイーツは嫌いなわけじゃないのですが…。似合いませんよね。

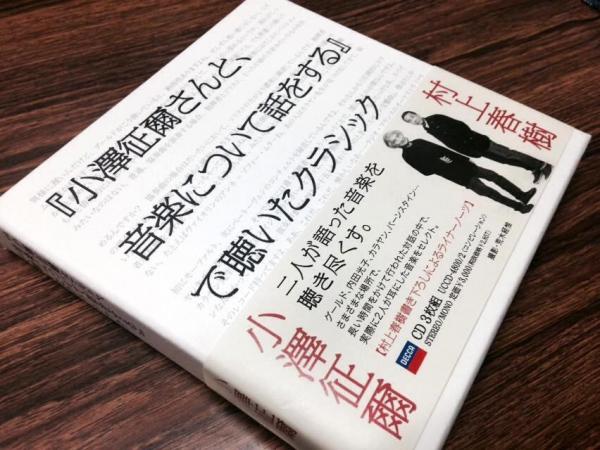

CD「『小沢征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック」

■今日、社会学部教務課で職員のNさんが笑顔とともに「村上春樹発売されましたね!」と話しかけてくれました。忘れていましたが、今日は9年ぶりに発売される村上春樹の短編集(「女のいない男たち」)の発売の日だったのですね〜。大の村上春樹ファンであるNさんは、彼の作品をすべて読んでおられるようですが、私のほうは最近、あまり「良いファン」ではありません。『色彩を持たない、多崎つくると、彼の巡礼の年』も、まだ買っただけで読めていません(春樹さん、ごめんなさい)。もっと余裕をもたねばなりません。昔は、あれだけ夢中になっていたのにな…。

■ということで、これまた買っただけ…になっていたCD「『小沢征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック」を開けてみることにしました。届いたのはいいけれど、開けてみる気持ちの余裕がありませんでした。いけませんね〜…。とりあえず村上春樹のライナーノーツを読んでみました。このCDには、お2人の対談集というか、村上さんが小沢さんに行ったロングインタビュー『小沢征爾×村上春樹 小沢征爾さんと、音楽について話しをする』で、実際お2人が耳を傾けた曲が入っています。こういう企画っていいですね。

■CD1の冒頭は、グレン・グールドのブラームスのピアノ協奏曲1番です。指揮はバーンスタイン、オケはもちろんニューヨーク・フィルハーモニーです。曲の前には、バースタインの演奏前のスピーチが入っています。その翻訳もライナーノーツのあとに掲載されています。こういう企画はおもしろいな〜。このCDを聞きながら、できればもっているスコアも見ながら、そのうえで、あらためてロングインタビューを読むと楽しいでしょうね〜。

■ロングインタビューのなかで、小澤さんはしばしば村上さんの質問の前で考えこみます。小澤さんが音楽の造形を通してやってきたことを、あえて言葉にするのはかなり大変なことなのです。ですから、ライナーノーツのなかで村上さんは、このロングインタビューが「そこにある音楽感覚と言語感覚の『落差』みたいなものに橋を架けることだった」とか、「小澤さんが持っているナチュラルな音楽感覚を、いわば擬似的にナチュラルな『文章言語感覚』に置き換えていく作業だ」と述べています。ただし、置き換えることができるのも、村上さん自身がクラシックをずっと「深く」(井戸を掘るように…)聞いてこられたからではないかと思います。小澤さんの語りを受け止めることができるクラシックのきちんとした土台をもっておられるのですね。すごい。

Brahms Symphony No. 4 - 1st Movement

■HYOGO Performing Arts Center ORCHESTRA

Brahms Symphony No. 4 - 2nd Movement

Brahms Symphony No. 4 - 3rd Movement

Brahms Symphony No. 4 - 4th Movement[/url

学生の来室

■ 昨日、ある用事で、1人の4年生が研究室にやってきました。私の研究室には、たぶん初めてやってきたんじゃないでしょうか。で、入ってくるなり「お誕生日、おめでとうございます。これどうぞ」と洋菓子の入った小さな箱をプレゼントしてくれました。そうなんです、昨日は私の56歳の誕生日でした。

■ 昨日、ある用事で、1人の4年生が研究室にやってきました。私の研究室には、たぶん初めてやってきたんじゃないでしょうか。で、入ってくるなり「お誕生日、おめでとうございます。これどうぞ」と洋菓子の入った小さな箱をプレゼントしてくれました。そうなんです、昨日は私の56歳の誕生日でした。

■その学生のポリシーのようなものらしいのですが、教員の研究室に行くときは、「ちょっとしたお菓子」をもって行くのだそうです。私のほうは、授業前で、コヒーやお茶を出すこともできませんでしたが、こんどはゆっくりしていってもらおうと思います(もちろん、こう書いたからといって、私の研究室にくる学生さんたちに同様のことを要求しているわけではありませんよ。その点はお間違えなく…)。私たちが、知人や友人の自宅を訪ねるときに、手みやげをもっていくのと同じような気持ちで、その学生も教員の研究室にいくときには「ちょっとしたお菓子」をもっていくのでしょう。なんといいますか、「世の中の作法」のようなものをきちんと身につけている…ようにも思いました。

■実際、別の授業でこの学生を少しだけ指導したことがあるのですが、いろいろな経験のなかで人間力が鍛えられている…、他者への配慮ができる…、他者の立場を想像することのできる…そういう意味で優秀な学生だったように思います。だからなのでしょうか、この学生はすでに内定を獲得して就職活動を終えていました。なるほどな〜と思いました。

龍谷ブランドムービーにチラリと

鰻重、ウナギの進化、琵琶湖のウナギ

■老母の介護をしにいった帰り、大阪の梅田で妹にあいました。正月以来でしょうか。というのも、facebook上で妹が「鰻が食べたい…」とつぶやいていたものですから。それじゃ、兄貴が「喰わしてやろうか!!」となったわけです。妹が注文したのは「鰻重」です。これはかなり立派な「鰻重」です。私は自身は、鰻の白焼き、柳川をあてに、土佐は高知の酒「土佐鶴」の燗酒を楽しみました。

■こちらのお店は、関東風の鰻です。関東風というのは、一旦素焼きをしてから15分程度強火で蒸して余分な脂を落します。そのうえで、タレを付けてから再び焼き、蒲焼きにするのです。関西風は、蒸しません。そのまま焼きます。私は関西風に慣れているので、関東風はかなりあっさりした味わいに感じます。

■この鰻を食べながら、思い出した話しがあります。私はゼミの活動「北船路米づくり研究会」で、北船路の棚田に通っていますが、地元の方から、蓬莱山麓(比良山系)の棚田の真ん中を流れる川にも昔は鰻が遡上していたというお話しを伺いました。ウナギは、河川で成長します(ここからは、料理ではなく生物のウナギの話しなので鰻ではなくウナギとします)。性成熟すると河川をくだり、河口のあたりまでいって海水に体を慣らすのだそうです。そして、そこから泳いで太平洋のマリアナ海嶺までいって産卵するのだそうです。いや〜不思議ですね。そして生まれた仔魚は、再び日本の河川に帰ってきたくるのですから、グレイトジャーニーですね。

■どうして、こんなふうに進化したんでしょうね。調べてみると、こんな記事がありました。東大の大気海洋研究所のサイトにある記事です。解説部分を引用します。

ウナギは川や湖などの淡水域で成長し,そこから数千キロメートルも離れた外洋で産卵を行うことが知られています.しかしながら,ウナギがなぜこのような大規模な回遊を行うのか,長いこと謎とされてきました.今回,東京大学海洋研究所の塚本勝巳・西田睦教授と千葉県立中央博物館の宮正樹上席研究員らの研究グループがロンドン大学の井上潤研究員らと共 同で行なった詳細な遺伝子解析により,ウナギが外洋の深海に生息していた祖先から進化してきた可能性が高いことが明らかになりました.ウナギの産卵大回遊は,餌が豊富な熱帯・亜熱帯の淡水域で十分に成長する一方で,遠い昔から慣れ親み安心して産卵のできる (しかも外敵が少ない) 外洋の深海を利用するという,二つの異なる環境の特性を最大限に利用するために 進化してきたものと考えられます.この結果は英国王立協会が発行する Biology Letters のオン ライン版に 2010 年 1 月6日に発表されました.印刷出版は8月の予定です.

ウナギの進化的起源は深海に!ー 遺伝子分析で解けたウナギの産卵大回遊の謎 ー

■話しを北船路に戻します。北船路の川を遡上したウナギも、マリアナ海嶺で生まれ、淀川から琵琶湖に入り、最後は琵琶湖の西、湖西は比良山系・蓬莱山の麓の川まで遡上してきた…ということになるのでしょうか。それは、この話しがいつ頃のことなのかで異なってきます。というのも、滋賀県立琵琶湖博物館の解説によれば、1905年の南郷洗堰の完成で海からの遡上量が減少し、1964年に竣工した天ケ瀬ダムで完全に海から遡上できなくなったのだそうです。そのため、現在では、琵琶湖のウナギは放流によって維持されているとのことです。ちなみに、近年著しく減っており、2013年の環境省のレッドリストで絶滅危惧種IB類に指定されているそうです。ということで、北船路のウナギは放流によるものなのでしょうね。とはいえ、あんな高いところまで遡上するとは驚きです。

【追記】■最近よく報道されますが、世界のウナギの7割を日本人が消費しています。ウナギに限りませんが、昔は年にうまくいって1回程度(土用の丑の日)いただく程度のものでした。「飽食」の最近は、そうじゃないのでしょうね〜。世界の7割…。異常な感じがします。ウナギは完全養殖できないだけに…辛いね。

新3年生ゼミ2014

■今年の3年生のゼミが始まりました。全員で9名です。今年は「北船路米づくり研究会」の活動に積極的に参加しようとする学生たちがたくさん集まってきました。少数精鋭って感じだな。ただし、本や論文をしっかり読めるようになってね…。読書を好きなってほしいです。まあ、それはそれとして(^^;;、とっても明るい雰囲気の学年です。よくしゃべるし、反応するし、笑うし!! いい感じなんじゃないでしょうか。担当教員としては嬉しいです。2年間、頑張ってやっていきましょう!!

■今回と次回は、オリエンテーションです。今日は、以下の内容に関して説明を行いました。

1.自己紹介/2.脇田の連絡先/3.ゼミのテーマについて/4.ゼミでの約束/5. ゼミでの報告について/6.面談/7. 卒論/8.「北船路米づくり研究会」/9.ゼミ委員/10.コンパ

■来週は、「北船路米づくり研究会」のことについて、資料をもとに詳しく説明しようと思います。

三田、田淵、小林、川崎

西山翔、渡辺、瀬上、小西、西山智浩