大津市役所の「パワーアップ・市民活動応援事業」に採択。

岩城里江子さんのライブ

■おともだちのアコーディオン奏者・岩城里江子さんが、東京で2枚目のCD「水脈」を販売されました。そのことを記念して東京のあちこちでライブがおこなわれました。その最後のライブが3月30日、東京都文京区本郷にある「求道会館」で開催される…とのお知らせを岩城さんご本人からfacebookでいただき、いってみることにしました。リフレッシュもかねて1泊2日のプチ東京旅行をしてみることにしたのです。小学校のころ、頑張って絵を書いたら、先生から「たいへん良くできました」という判子を、絵の裏側に押してもらいました。今回は自分で自分に「たいへんよく働きました」という判子を押したというわけです。ご褒美です。

■岩城さんとの出会いやご紹介については、以前のエントリーをご覧いただくとして、今回は、当日のライブの様子と、ライブの会場となった「求道会館」のご紹介をしておきましょう。

■突然ですが、岩城さんはちょっと「巫女系」です。亡くなった方たちや、あるいは自然の中にある霊的な存在と、それとはなくコミュニケートされています。まあ、アーティストの直感やイメージといってしまえばそれまでですが、岩城さんは何か直感的にピンとくるものを感じて(鬼太郎の妖怪アンテナ…のイメージ)、それをアコーディオンという楽器を使い「音」を通して形にしていきます(私には、そう思える…)。彼岸と此岸のあいだを、人間と自然とのあいだを、「音」でつないでいる…、そういう意味で、ちょっと「巫女系」です。

■今回は、ライブ中のMC(曲と曲のあいだのおしゃべり)で、こんなお話しもうかがいました。あるライブで、お客さんから「亡くなった父がアコーディオンを弾いていた。そのアコーディオンが自宅にあるのでもらって欲しい」と申し出があったのだそうです。喜んで受け取られたのですが、演奏してみると、中で人がしゃべっているように聞こえてくる。「きっと亡くなったお父さんが何かを伝えたいのだ…」。岩城さんは、そのように感じます。おもしろい。もっとも、そのアコーディオンは、ライブの開催前に、本格的に壊れてしまいました。そうすると、「お父さんは、気持ちを伝え終えたのだ…」と、「巫女系」の岩城さんはそのように感じるのです。しかも、ニコニコと笑顔でお話しをされます。

■「巫女系」の話しばかり…。ちゃんとライブのことについても書きます。岩城さんのライブを聞かせてもらったのは、じつは今回が初めてです。これまで、何度も彼女のアコーディオンを聞いているはずなのですが、いずれもその場にたまたま楽器があって弾いてくださった…という感じでした。今回は改めて、アコーディオンはものすごく幅広い表現力をもった楽器なのだということを実感させてもらいました。単音でメロディを奏でる独奏楽器であるとともに、歌や他の楽器の伴奏をすることもできます。教会のパイプオルガンのように崇高かつ重厚に演奏もできるし、フランスのミュゼットのような音楽を軽やかに奏でることもできます。さらには、あたかも自然が生み出す神秘的な響きのような音も奏でることができます。そもそも何が不思議って、アコーディオンは生き物のように息をします。生き物のようです。左手でアコーディオンの「ふいご」を使って空気を送り込んでいる…わけなのですが、特に近くで聞くと、まるで息をしているかのように聞こえます。ほんとうです。これも私の個人的な主観にしかすぎませんが、アコーディオンって、宮崎駿のアニメに登場する機械たちのようで、なにか生き物っぽいんです。

■ライブは、途中、南米のタンゴっぽい曲の演奏もありましたが、基本的にはCDの曲の順番に進みました(2曲目の「マクラノキオク」も、死者に関する記憶のことをイメージして作曲されたんじゃなかったかな…また「巫女系」)。

1. 水脈 origin

1. 水脈 origin

2. マクラノキオク

3. あの島へ

4. 虹の生まれる谷

5. 風の子ども

6. カフェアンヌ

7. 月からの手紙

8. 祈り

9. なないろのヒカリ

10. 水脈 continued

■右上の絵。アコーディオンを描いたものです。ライブ会場に飾られていました。今回のCD「水脈」に相応しい色彩と雰囲気です。この絵が、CDのデザインにも使われています。CDを拝見したときには、月光を受けてキラキラ光っている川面…のようにイメージが頭に浮かびましたが、アコーディオンだったのです。とっても水っぽいアコーディオン。

■今回は、CD「水脈」を製作するさいピアノで参加した若井優也さんとのライブでした。私に見識がないだけかもしれませんが、ピアノとアコーディオン…こんな組み合わせはあまり聞いたことがありません。ところが、基本的に、若井さんのピアノは、月夜の晩に、蓮の葉の上をころころと転がりながら月光を映しとる水滴のような音で(わかりますか…)、岩城さんのアコーディオンの演奏を優しく、しかも美しく繊細に受け止めるのです。そうかと思えば、時として、それが逆転するときもあります。そのやり取りが、聞いていても(視ていても…)はっきり伝わってくるのです。実際のCDでは、さらにギターやコラというアフリカの民族楽器のハープの演奏家と共演しています。ライブ会場で、この「水脈」を購入させていただきました。愛聴させていただこうと思います。

■ここで、「求道会館」についても、紹介をしておこうと思います。「求道会館」は、真宗・大谷派の道場・集会所なのですが、ちゃんと公式サイトがあります。そのなかの説明を引用してみましょう。

近角常観(ちかずみじょうかん)は明治3年滋賀県に生まれた浄土真宗大谷派の僧侶で、親鸞聖人の信仰を伝える歎異抄を原点に据え、悩み煩悶する人間が絶対他力によって救済されることを自らの入信体験を基に繰返し説き、 仏教界のみならず幅広く同時代の知識人に大きな影響を与えた。 近角は若き日の欧州留学の体験をふまえ、青年学生と起居を共にして自らの信仰体験を語り継ぐ場として求道学舎を本郷のこの地に開き、明治35年から昭和16年に没するまでその経営に心血を注いだ。 また、広く公衆に向けて信仰を説く場として、大正 4年にこの求道会館を建立。 その壇上から有縁のものへ語りかけると共に、広く社会に対して仏教の有るべき姿を訴えた。その主張は政教分離の立場から国家による宗教管理とともに教団の政治参画にも強く反対し、宗教界の自立性の喪失に警鐘を鳴らし近代仏教の確立に大きく貢献した。

■トップの写真は、この「求道会館」に入ったところから写したものです。ここは真宗の道場であるわけですが、ヨーロッパに留学した近角が、ヨーロッパにおけるキリスト教と教会のあり方に学んだ様子が伺えます(真宗の信仰の原理である「絶対他力」の思想は、一神教であるキリスト教、特にプロテスタンと似ているところがあります)。設計は、京都大学工学部建築科の創始者である武田五一です。キリスト教建築物の影響が強いわけですが、入って正面に置かれているのは「六角堂」の逗子です。なかには、阿弥陀如来が祀られています。伝承では、真宗の宗祖である親鸞上人は、若き日、京都の六角堂に籠もり、有名な「救世観音の夢告」を経験します。そのことにちなんでいるのだという話しです。その六角堂の逗子の背後、壁面には光の輪が描かれているように思えます。

■「求道会館」には2階があり、そこにはステンドグラスで飾られた窓があります。西向きです。これはまったくの素人である私の想像ですが、その窓から、晴れた日には夕日が差し込んでこの六角堂の逗子、そして逗子のなかの阿弥陀如来を明るく照らすのではないのだろうか…そのように思っています(勝ってな想像なのですが)。阿弥陀如来を主とする極楽を「西方浄土」と呼びます。人間界からみて西の方角に十万億の仏土を隔てた所にあると信じられてきました。その西方の浄土からの光が、逗子のなかに祀られている阿弥陀如来を明るく照らすのです。CD「水脈」の製作にあたって録音・ミキシング・マスターリングを担当された、これまたおともだちの新島誠さんが、ご自身のfacebookの投稿に以下のように書かれていました。

■「求道会館」には2階があり、そこにはステンドグラスで飾られた窓があります。西向きです。これはまったくの素人である私の想像ですが、その窓から、晴れた日には夕日が差し込んでこの六角堂の逗子、そして逗子のなかの阿弥陀如来を明るく照らすのではないのだろうか…そのように思っています(勝ってな想像なのですが)。阿弥陀如来を主とする極楽を「西方浄土」と呼びます。人間界からみて西の方角に十万億の仏土を隔てた所にあると信じられてきました。その西方の浄土からの光が、逗子のなかに祀られている阿弥陀如来を明るく照らすのです。CD「水脈」の製作にあたって録音・ミキシング・マスターリングを担当された、これまたおともだちの新島誠さんが、ご自身のfacebookの投稿に以下のように書かれていました。

雨風が強くなった午後に訪れましたが、コンサートが進むと雨はやみ、ステンドグラスから射し込んだ光がアーティストの背後でキラキラと、水面のごとく揺れておりました。岩城里江子さんの新譜「水脈」発売記念ライブに相応しい舞台でした。

■素敵なライブでした。

駒形どぜう

■大学は4月2日の入学式まで春期休暇なのですが、例年にも増して、今年はまったく休んでいる余裕がありませんでした。2月の韓国と3月の中国の海外出張、そのあいだに学内の会議・打ち合せ、そして学外の委員会、そして国内出張が続き、年度末の原稿の提出になども含めて、心身ともに疲れきってしまいました。もちろん、こういう生活を相対化するためにフルマラソンを走っているのですが、あまり練習を蓄積することもできず、タイムもいまいち…、これではストレス解消になりません。というわけで、年度がかわるまでに時間を無理矢理にでもみつけて、小さな旅行をすることにしました。リフレッシュするためです。このまま、ダラダラと新年度を迎えたくなかったのです。

■大学は4月2日の入学式まで春期休暇なのですが、例年にも増して、今年はまったく休んでいる余裕がありませんでした。2月の韓国と3月の中国の海外出張、そのあいだに学内の会議・打ち合せ、そして学外の委員会、そして国内出張が続き、年度末の原稿の提出になども含めて、心身ともに疲れきってしまいました。もちろん、こういう生活を相対化するためにフルマラソンを走っているのですが、あまり練習を蓄積することもできず、タイムもいまいち…、これではストレス解消になりません。というわけで、年度がかわるまでに時間を無理矢理にでもみつけて、小さな旅行をすることにしました。リフレッシュするためです。このまま、ダラダラと新年度を迎えたくなかったのです。

■今回、目指したのは東京です。目的は3つ。(1)おともだちのアコーディオン奏者・岩城里江子さんのライブを楽しむこと。(2)東京で「どじょう」を楽しむこと。(3)岡本太郎記念館を訪問するとともに、渋谷駅にある壁画「明日の神話」をみること。ということで、まずは、「どじょう」のエントリーからです。

■岩城里江子さんのライブは、東京文京区の本郷にある「求道会館」で開催されましたが、ライブのあとは、最寄りの駅「本郷3丁目」から地下鉄・大江戸線に乗って「蔵前」まで。そこから徒歩で浅草にある「駒形どぜう」にいきました。東京の地下鉄の利用の仕方も、だいぶ理解できるようになりました。あたまで移動のプランが描けるようになりました。ところで、この「駒形どぜう」、大変有名などじょうのお店です。関西にいるとなかなかどじょうを食べるチャンスがありません。このお店では、どじょうだけでなく、鯉や鯰等の料理もいただくことができます。東京・江戸といえば、「江戸前」の魚ということで、東京湾の海の魚に意識が向きがちですが、もともとは、江戸の庶民は郊外の農村地帯でとれる淡水魚を重要なタンパク源としてきたのです。農村地帯では、水路や運河が発達していました。淡水魚が生息するのに適当な環境がふんだんに存在していたのです。このことについては、また別の機会に…。

■トップの写真は、「どぜうなべ」です。炭火の上に浅い鋳物の鍋がのっかっています。そこにあらかじめ下味をつけたどじょうが敷き詰められていて、そこに好きなだけネギをのせていただくのです。私は、ささがきごぼうも別に注文して一緒にいただきました。ひさしぶりのどじょう、大満足です。ひさしぶり…。それは、関西では、このような「どぜうなべ」を食べることができないからです。簡単に調べたところ、兵庫県の篠山市や滋賀県の長浜市には、どじょうを食べさせるお店はありましたが、都市部にはみあたりません。関西では、もともとどじょうをいただく食文化があまりないように思います。「駒形どぜう」さんでは、どじょうは、大分県の湯布院や屋久島、それから台湾で養殖されているものを使っておられるようです(この記事を参照)。「駒形どぜう」の公式サイトでも、次のように説明されています。

高度経済成長期にあった1960〜70年代の日本では、経済のみならず環境においても著しい変化が生じました。その影響で私たちはお客様に御満足いただける天然のどぜうを提供することが難しくなってしまいました。そこで店主は優れた品質のどぜうを求めて全国を渡り歩きました。そしてとうとう天然のものにも劣らない優れた品質のどぜうを見つけ出し、皆様にいつでも楽しんでいただけるようになりました。

■食習慣の変化(川魚に対する食の関心がなくなっていった…)だけの問題ではないように思います。強い農薬を使っていた高度成長期に、どじょうが生息できる環境がなくなってしまったこと、河川改修や圃場整備事業などの土木事業により流域の環境が変化してしまったこと…いろいろだとは思いますが、食用に適したどじょうを、安定的に提供できる地域が身近なところになくなってしまったのでしょう。

息子と

■この4月から、息子が社会人になり、大阪で働きます。これで、私の「親業」は終わることになります。「あとは、自分の力で生きていくのだよ、息子よ!」というわけです。ということで、息子をつれて、老母宅にいきました。修士課程を修了したことを報告し、修士の学位記を見せるためです。老母は、ひとしきり「立派やね、立派やね」と繰り返しつつ、喜んでいました。息子は、祖母孝行できたのかもしれませんね。

■この4月から、息子が社会人になり、大阪で働きます。これで、私の「親業」は終わることになります。「あとは、自分の力で生きていくのだよ、息子よ!」というわけです。ということで、息子をつれて、老母宅にいきました。修士課程を修了したことを報告し、修士の学位記を見せるためです。老母は、ひとしきり「立派やね、立派やね」と繰り返しつつ、喜んでいました。息子は、祖母孝行できたのかもしれませんね。

■そのあとは、そのまま息子と一緒に、梅田にいきました。スーツを買ってやるためです。それに、シャツとネクタイも。サラリーマンとしてやっていくためには、とりあえず、何着かスーツがいりますからね。結局、スーツ2着とシャツとネクタイも2つずつ、就職のお祝いということでプレゼントしました。息子の服装の趣味も初めて知りました。「へ〜〜、そうなんだ…」。意外と地味というか、シックな選択なんですよね。

■さらに、息子と2人で軽く呑みに行きました。しかも、ちょっとだけ梯子酒。1軒目は、私が独身時代に妻といっていた炉端焼きのお店。雰囲気は、まったく当時とかわっていませんでした。そして2軒目は、いつもいっている新梅田食堂街の「金盃」という立ち飲みのお店。このお店の名物の「エッグ」*と「焼き味噌」をあてに、ちょっとだけ梯子酒でした。なかなか充実した休日でした。

*「エッグ」:小さな陶器の器でオイルを熱して、そこに卵を割っていれてある…だけだと思います。かき回していると、よい具合にトロッとした味わいに仕上がるのです。

京都大学のCOC事業「COCOLO域」

■以前、京都大学がCOC事業に応募したときいて驚きました。というのも、COC事業は、すべての大学に開かれているとはいえ、地方の国公立大学のために…という風の噂を聞いていたからです(あくまで噂ですけどね…)。先端研究のみならず、こういった地域連携事業についても大学改革のなかで推進しようとされているのですね。

■正式名称は「KYOTO未来想像拠点整備事業-社会変革期を担う人材養成」。「地域のみなさま(団体・企業)と、京都大学の教職員・学生のコラボレーションで、『京都の各地域の課題を解決する』ことを目指した、京都大学による『大学COC事業』」。京都に関する講義を行う「まなびよし」、フィールドで実際の問題と向き合う「いきよし」、地域のワンストップ窓口や地域連携事業を担う「つなぎよし」といった活動を通して地域課題の解決に向かうのだそうです。「〜よし」というのは京都弁ですね。さてさて、どんな活動が行われるのか注目したいと思います。地域連携の分野も、大学間で競争状況に入っているような気がします。だからこそ、その「実質」や「結果」、そして地域社会からの「評価」が問題になってくるのです。これまでのように、「うちは地域連携をやっていますよ」というだけでは通用しなくなっているのだと思います。

■ちなみに、COC事業とは、以下の通りです。

『地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)』とは、文部科学省の補助事業です。以下の3点を目的とされています。

1.好循環の創出

地域の課題(ニーズ)と大学の資源(シーズ)のマッチングにより、地域と大学が必要と考える取組を全学的に実施

大学は自らがもつ“知”を地域再生・活性化のために活用し、また地域は自らがもつ“教育力”を大学に還元

2.地域課題に対する応答性向上のためのガバナンス改革

学内組織が有機的に連携し、「地域のための大学」として全学的に地域再生・活性化に取り組み、将来的に教育カリキュラム・教育組織の改革につなげる

3.学外との組織力向上

協定の締結や対話の場の設定等により、大学と自治体・地元企業等が組織的・実質的に協力できる環境の構築をめざす

【追記】■facebookの公式ページもあります。そのなかに、次のような記事がありました。「COC事業評議会」に関する記事です。どのような推進体制で取り組んでいるのか、少しだけ垣間見えるような気がします。いろんな意味で、興味深いです。

本日は、第1回COC事業評議会が開催されました!

COC事業評議会とは、学内からは総長、副学長(教育担当)、関連部局長、学外からは「京都の未来を考える懇話会」のメンバー(京都府知事、京都市長、京都府観光連盟会長、京都商工会議所会頭、京都新聞社会長、池坊次期家元)が委員としてCOCOLO域の基本方針について協議する会議です。

一言で言えば、COCOLO域のトップ会議ですね。

写真は会議後の部屋の様子。

関係者の方々には、年度末の大変お忙しい時期にも関わらず、会議の開催のため色々とご協力をいただきました。

本日の協議会を通じて、COCOLO域は学内外の様々な協力があってこそ成り立つ事業であると、事務局としても改めて痛感しました。

本日の協議をふまえ、教職員・学生・地域住民が、また、学術・文化・産業・行政がしっかり連携していける取組を推進していけるよう努力していきます!

華中師範大学のホームページ

■先日、華中師範大学を訪問したときのことが、同大学の外国語学院と社会学院のホームページに掲載されました。中国語はよくわからないのですが、かなり協議の内容にまで踏み込んだ記事になっています。トップの画像は、外国語学院のホームページの写真です。左から華中師範大学社会学院の万仁徳先生、私、外国語学院日本語学科の李俄憲先生です。3者で力をあわせて、留学生の受け入れや研究・教育交流を進めていこうという気持ちが伝わってくるでしょうか。

■以下は、その他の今回の訪問に関する記事です。

日本龙谷大学脇田教授一行与我院领导商讨“推荐日语系应届毕业生免试入龙大读研”协定

日本龙谷大学脇田健一教授一行访问我院圆满落幕

胁田健一:希望中国大学生来龙谷大学交流学习

篠山ABCマラソンの結果

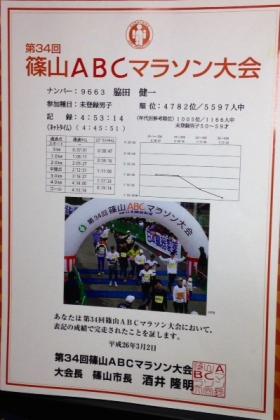

■一昨日、宴会を終えて夜中に帰宅すると、「篠山ABCマラソン」の記録が届いていました。すでに、インターネットで自分の成績はわかってはいるのですが、あらためて記録証をいただくと、もっと練習をしなければ…との思いを強くします。タイムは、ネットタイムで4:45:51。この記録証、ゴールしたときの写真までつしています。ゲートの下の左の方で、白いランニングシューズを履いているのが私です。もう、ヘロヘロの状態であることが、全身のヨタヨタした雰囲気からわかります。

■一昨日、宴会を終えて夜中に帰宅すると、「篠山ABCマラソン」の記録が届いていました。すでに、インターネットで自分の成績はわかってはいるのですが、あらためて記録証をいただくと、もっと練習をしなければ…との思いを強くします。タイムは、ネットタイムで4:45:51。この記録証、ゴールしたときの写真までつしています。ゲートの下の左の方で、白いランニングシューズを履いているのが私です。もう、ヘロヘロの状態であることが、全身のヨタヨタした雰囲気からわかります。

■10kmごとのスプリットタイムも載っています。10kmが58:47。10〜20kmが59:16。20〜30kmで1:11:00。このあたりで、ガクンと遅くなります。練習不足です。記憶しているところでは、空腹になり、少し貧血っぽい感じにもなりました。これは事前に食事のとり方を間違っているのです。30〜40kmにいたっては、ドーンと遅くなります。1:17:33。ずいぶん歩いてしまいました。

■このフルマラソンで右脛の下の方を痛めてしまいました。回復するのに2週間ちょっとかかりました。中国への出張のあと、練習を再開しようと思っていましたが、中国で肋骨(の軟骨らしい…)を痛めてしまいました。走るとその衝撃が肋骨にひびきます。診察によれば、肋骨が回復するまで2〜3週間かかるとのことです。仕方ありませんね。朝早く起きて、一番気持ちよく走ることができるシーズンなのかなと思います。悔しいです。

カテゴリーを分けました

■エントリーのカテゴリー「旅にでます」を、下位カテゴリー「旅にでます国内」、「旅にでます海外」、「旅にでます韓国」、「旅にでます中国」に分けました。

新梅田食堂街でランチ

■中国から帰国して、1日だけ体を休めました。面倒くさいので(いや、恥ずかしいので…)ここでは理由を書きませんが、左側の肋骨のあたりを痛めてしまったのです。整形外科にも行きましたが、自然治癒を待つだけとのこと。まあ、軽症ですんだわけです。ということで、今日からは、またいつもの日常生活です。まずは、老母の生活介護、そしてそのあとは深草キャンパスで会議とその打ち上げということになります。

■今日の昼食は老母宅に行くときに通過する梅田でとることにしました。中国にいるときは、毎食、品数の多い中華料理。しかもレストランでの会食や宴会になります。すると、品数だけでなく内容も豪華なものになります。それにともない、胃袋も大きくなっていくのです。しかし、帰国してあっというまにシュルシュルと元の大きさに戻ってしまいました。今日は、梅田にある「新梅田食堂街」のなかの洋食屋さんでシンプルなランチです。しかも、お店では「ライトランチ」と呼んでいる軽目のランチをいただきました。

■店に入るには行列に並ばねばなりませんでしたが、店の回転も速く、それほど待たさせれることもありませんでした。人気店なんでしょうね。まず値段。この「ライトランチ」は580円。しかも、ビフカツ(ビーフカツレツ)です。ビフカツをワインで蒸してチーズをかけてあります。味も悪くありません。満足度、かなり高いです。行列ができるわけです。