茅野家の「乗り鉄旅行」

▪️ 信州大学で教員をされている茅野 恒秀さんが夏休みの家族旅行=「乗り鉄の旅」で関西にやってこられました。茅野家は家族全員そろって鉄道ファンなのです。息子さんたちは、かつて国鉄やJRで活躍した電車、頑張って走ってきた電車、そしてこれから引退していく電車に会いにいくことをとても大切にされています。どこに古い電車がまだ頑張って走っている、⚪︎日にはどこのあたりにいるはずだ…、そんな感じで事前にリサーチして、あたりをつけて、旅行をされているのです。その辺りが、素晴らしいと思うのです。お父さんとお母さんのさりげないアシストはあるようですが、基本、兄弟2人で事前にリサーチされているのです。茅野家の教育って、本当に丁寧で素晴らしい。将来は筋金入りの鉄道ファンになること間違いなしです。

▪️ 信州大学で教員をされている茅野 恒秀さんが夏休みの家族旅行=「乗り鉄の旅」で関西にやってこられました。茅野家は家族全員そろって鉄道ファンなのです。息子さんたちは、かつて国鉄やJRで活躍した電車、頑張って走ってきた電車、そしてこれから引退していく電車に会いにいくことをとても大切にされています。どこに古い電車がまだ頑張って走っている、⚪︎日にはどこのあたりにいるはずだ…、そんな感じで事前にリサーチして、あたりをつけて、旅行をされているのです。その辺りが、素晴らしいと思うのです。お父さんとお母さんのさりげないアシストはあるようですが、基本、兄弟2人で事前にリサーチされているのです。茅野家の教育って、本当に丁寧で素晴らしい。将来は筋金入りの鉄道ファンになること間違いなしです。

▪️今日は信州の松本を出発して、在来線で名古屋、そして京都へ。京都からは湖西線で敦賀まで移動し、敦賀と富山の間は北陸新幹線を利用して、今日は富山泊。明日は、直江津を経由して松本に戻られるそうです。そのことを昨日茅野さんから教えてもらいました。それじゃ息子さん達に会いに行こうと思い立ち、湖西線の2駅の間たった5分間ですが、会いに行ってきました。プレゼントも渡すことができました。プレゼントは、琵琶湖の魚のノートです。茅野兄弟は淡水魚ファンでもあるのです。私は、滋賀のおじいさんのような気持ちになりました。

▪️今年の春(春休み)も「乗り鉄の旅」で関西にやってこられました。その時から、私たちは仲良しになっています。だから、今日も電車まで私が会いにやってくると知って、とても喜んでくれていたようです。ありがとうね、きいとくん、りいとくん。左側が兄のきいとくん。右側が弟のりいとくん。りいとくんが手に持っているのが、私からのプレゼント。このクリアファイルに、琵琶湖の魚のノートが入っています。で、このクリアファイル、自宅にあった鉄道関係のクリアファイルです。喜んでくれているかな。

「六斎念仏踊り」の皆さんと

▪️金曜日は、この皆さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私のお隣は、坂本恭二さん(Kyoji Sakamotoさん)、向かいは、斉藤 成美さん、高橋タカカーンくん。坂本さんが、斉藤さんや高橋くんと呑むので一緒にどうですかと誘ってくださいました。このお3人は、高島市朽木古屋で伝えられてきた「六斎念仏踊り」を復活させてこられた皆さんです。坂本さんは、古屋のご出身ですが、斉藤さんと高橋くんは、高島市の教育委員会による「六斎念仏踊り」復活のプロジェクトに応募された方達です。「六斎念仏踊り」の継承者である古屋の古老の皆さんからしっかりと指導を受けて、「六斎念仏踊り」の復活を成し遂げられました。ちなみに、斉藤さんと高橋くんは踊り手、坂本さんは笛を吹かれます。

▪️金曜日は、この皆さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私のお隣は、坂本恭二さん(Kyoji Sakamotoさん)、向かいは、斉藤 成美さん、高橋タカカーンくん。坂本さんが、斉藤さんや高橋くんと呑むので一緒にどうですかと誘ってくださいました。このお3人は、高島市朽木古屋で伝えられてきた「六斎念仏踊り」を復活させてこられた皆さんです。坂本さんは、古屋のご出身ですが、斉藤さんと高橋くんは、高島市の教育委員会による「六斎念仏踊り」復活のプロジェクトに応募された方達です。「六斎念仏踊り」の継承者である古屋の古老の皆さんからしっかりと指導を受けて、「六斎念仏踊り」の復活を成し遂げられました。ちなみに、斉藤さんと高橋くんは踊り手、坂本さんは笛を吹かれます。

▪️どうして、このお3人と繋がっているのか、以下のブログの投稿をご覧いただければと思います。じつは、ゼミ生の卒業論文の指導がきっかけなのです。

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「六斎念仏踊り継承発表会」(滋賀県高島市朽木古屋)

「古屋六斎念仏踊りオンライン稽古」

▪️今年も、8月14日に朽木古屋で「六斎念仏踊り」が行われます。外の皆さんの力で復活したのですが、今ではそのことに刺激を受けて、古屋にルーツを持つ若者も参加されているとのことでした。とっても素晴らしいことだと思います。私も14日には、安曇川の支流、針畑川沿いの細い細い道を車を走らせて見学させていただく予定です。ところで、左の写真ですが、真ん中をご覧ください。酒場放浪記の吉田類さんのサインが入った色紙が飾ってあります。「利やん」は、居酒屋界の神様がやってきた名店なのです。

「吉田類の酒場放浪記 大津『利やん』」」

「BS-TBS『吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!』」

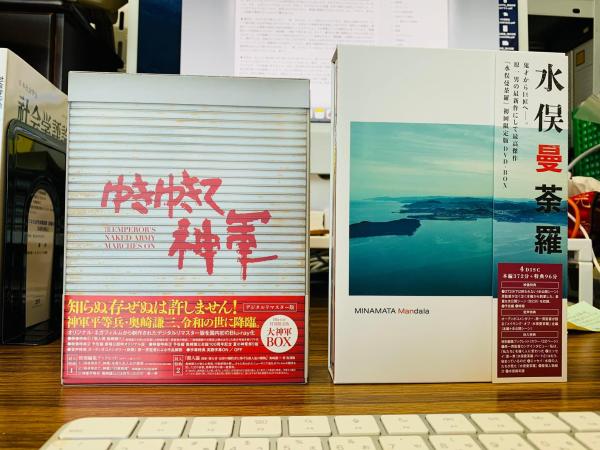

原一雄監督『水俣曼荼羅』と「魂」の救済

▪️研究室に保管してあった原一雄さんの作品(DVD)を自宅に持って帰ることにしました。自宅のTVの大きな画面で、DVDを観てみようと思います。どういうわけか、研究室のパソコンだとうまく観ることができないのです。この両方の作品には共通の問題意識があるように思います。「ゆきゆきて、神軍」には、「知らぬ存ぜぬは許しません!」とありますが(奥崎謙三さん)、この2つの作品を観ると、この国の社会の根本にある仕組みは、深刻な問題の、非常に大切な部分を曖昧化・不可視化させているなということが伝わってきます。それをさせまいと、当事者や関係者は闘うわけですが、闘えば闘うほど、その逆になってしまい被害者は「魂」を救済されないま放置されることになってしまうわけです。特に、行政との対立の場面においては、そのことを強く感じました。ただ、「水俣曼荼羅」を拝見していると、それ以外にも、いろいろ考え込む部分もありました。

▪️「水俣曼荼羅」の中で、被害者・患者である緒方正実さん(「語り部の会」会長)が天皇皇后(現上皇上皇后)にお会いした時のことを、緒方さん自身が語っています。いろいろ反対があったと言います。水俣病の幕引きにつながる雰囲気づくりを患者本人が行うのはおかしいという反対意見です。

▪️緒方さんは、次のように語っています。

天皇陛下は、身を乗り出して私の目をしっかり見られて、本当に目を逸らすことなく聞いてくれましたね。同じ人間があれほどの雰囲気をつくれるのかなとも思ったんですね。オーラなのかと思うんですね。ずっと遠くの時代の先祖と会ったというような、そんな感じもしましたね。私が人になる、そのきっかけを作ってくれた、緒方家の先祖と会ったような、そんな雰囲気までこう。

ですから、私は水俣病のそういった苦しみ、悲しみの部分を少しでも取り除くための天皇皇后両陛下その面会であったならば、何も失うものは、私は、そこにはないと。(『水俣曼荼羅 製作ノート』203ページ)

▪️この時のことを撮影していた原監督自身は、次のように語っています。緒方さんは、天皇皇后両陛下と会って話を聞いてもらってから、緒方さんとの関係も変わったと言います。

撮影中、緒方さんの口から「天皇」は自分の遠い先祖に繋がっている、と聞いたとき、私は青天の霹靂というか、思ってもいないことが飛び出した、と驚きました。何か違う、何か言い返さなきゃいけないって必死に頭の中で言葉を探しているんですけど、とうとう見つからなかった。映画の作り手としては、黙って聞いてちゃいけないんところだったんですけど、言葉が全く出てこなかった。(『水俣曼荼羅 製作ノート』252ページ)

▪️戦後社会、象徴天皇制、水俣病、魂の救済。2人の間では、この点に関しては大きな乖離があるのかもしれません。この緒方さんが天皇皇后両陛下と対面で話をされた時こと、この新聞記事の中に書かれています。緒方さんは、記事の中で「長年胸につかえていた思いが、取り除かれるように感じた。『幸せですらあった』」と語っています。以下は、記事の続きです。

天皇陛下は、話し終えた緒方氏に感想を述べられた。

「真実に生きるということができる社会を、みんなでつくっていきたいものです」「今後の日本が、自分が正しくあることができる社会になっていく、そうなればと思っています」

約1分間という異例の長さだった。

「私だけではなく、水俣病の患者皆が苦しんだ。それは消えることはない。しかし、その苦しみがあったからこそ、天皇陛下にお会いできた。あの時私は、自分の水俣病を許し、自分の本当の人生を手にしたと思う」

▪️この新聞記事に書かれていることが事実だとして、天皇皇后との対面の中で起こった緒方さん劇的な経験、そのことに対する評価は大きく分かれるのかもしれません。以下の講演抄録は、元RKK(熊本放送)報道部記者牧口敏孝さんがまとめられたものです。ヒントをいただきました。「赦しと祈り ~水俣病患者 緒方正実さんとの出会いから~」。

新型コロナ

▪️先月の下旬、とうとうコロナ11波に捕まってしまいました。罹患しました。第5類に分類される以前までは、流行っているコロナウイルスは第何波なのか気にしていましたが、そのうちによくわからなくなっていました。今は、11波らしいですね。マスク、手洗い、手のアルコール消毒…今まで通りに励行してきました。マスクをするようになってから、新型コロナだけでなく、普通の風邪も引かなくなりました。ですので、まさかこの段階で罹患するとはと少々驚きました。

▪️最初は、39.6℃まで熱が上がり、「俺、大丈夫か」という感じだったのですが、翌日には熱が下がり、そして数日後にはほぼ平熱にまで下がりました。自宅近くの発熱外来を受診したのですが、受診した部屋は、部屋というよりも病院の通用口の仮の診察室にしたものでした。その部屋というか通用口に座っていると、看護師さんが感染防止のための「重装備」の格好で現れました。そして、鼻の穴に細い綿棒のようなものを突っ込まれました。その綿棒にウイルスの反応を見るのでしょう。結果はやはり「重装備」の医師から伝えられました。陽性でした。持病のことを伝えてあったのですが、HbA1cも血圧もきちんと抑えられているので大丈夫でしょうということで、解熱剤だけを処方してもらい、薬局で解熱剤を手に入れて帰宅しました。しかし、その解熱剤もほとんど使わずに済みました。「俺、どうなっているねん」という感じです。いったいどこでコロナをもらってきたんでしょうね。謎です…。

▪️先月は、ちょっと熱中症っぽい感じの日もありましたし、困ったものです。今は、たまに痰がらみの咳が出てくることもありますが、だいぶマシになってきました。最初、しばらくは熱が下がっても気怠さが続いていたのですが、今は普通に戻りました。先日、浜大津の旧大津公会堂で開催された「水俣曼荼羅」上映会も、医者の指示通り自宅療養をした上で、なんとか参加することができました。よかったです。8月は体力の増強に努めます。自宅で療養していると、筋肉がどんどん減ってきているような気がします。実際、コロナになって1kg体重が減りました。たった1kgなんですが、食事療法に努めて減量してきていたので、すでにヒョロヒョロのお爺さんになっています。もうこれ以上は痩せたくないのです。困りましたね。血糖値に影響を与えない範囲で、少し体重も増やします。

第61回京都府吹奏楽コンクール

▪️昨日、第61回京都府吹奏楽コンクールが開催されました。龍谷大学吹奏楽部は、昨年度は、関西大会の後全国大会に出場し金賞を受賞していることから、今年度の京都府大会は招待をしていただいたのだと思います。ということで「特別演奏」ということなりました。審査は受けずに関西大会に行くということになります。

昨日、第61回京都府吹奏楽コンクールにてご招待を受け特別演奏枠で「課題曲Ⅲメルヘン」、「エル・カミーノ・レアル」を演奏いたしました。

これから関西大会でより良い演奏ができるようメンバー一同頑張ります✨️ pic.twitter.com/0GWu5arJsH

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 9, 2024

▪️今年の課題曲はⅢ「メルヘン」です。作曲は、酒井格先生。龍谷大学吹奏楽部と酒井先生との関係は大変深く、何度も、酒井先生の作品を演奏してきています。関係者に直接聞いた訳ではありませんが、そのようなこれまでの関係もあり課題曲はⅢ「メルヘン」になったのかと思います。模範演奏がYouTubeにアップされています。

▪️自由曲は、コンクールの決められた演奏時間に合わせて編曲されていると思いますが、元々のオリジナルな演奏は、YouTubeに龍谷大学の吹奏楽部の演奏がアップされています。動画を貼り付けておきます。お楽しみください。

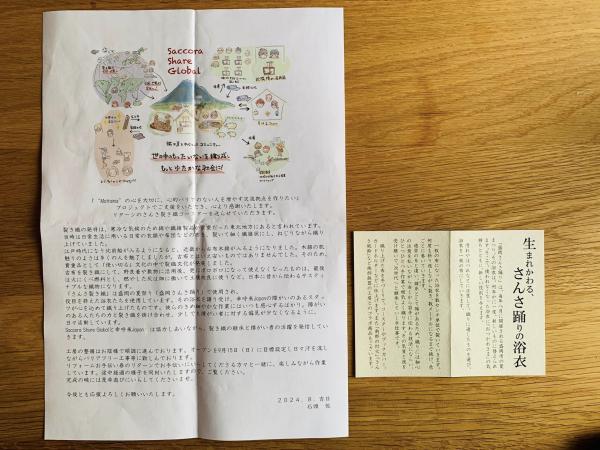

幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)

▪️岩手の石頭悦さん(いしがしら・えつさん)から郵便物が届きました。岩手の伝統工芸であり裂き織で作ったコースターです。岩手では綿花が育たないので、綿でできた着物は大変貴重なものだったそうです。そのような着物を裂いて織りなおすのが裂き織と呼ばれる技術です。

▪️石頭さんと知り合ったのは、四半世紀ほど前の頃ではないかと思います。私が岩手県立大学に勤務していたときです。その頃、岩手や盛岡をテーマにした自家製のホームページを立ち上げた皆さんとネット上で、そしてオフ会でも交流していました。そのような方達の中には、バイクに乗って美しい岩手の自然を走り回っておられる方たちもいらっしゃいました(私はバイクに乗れないのですが)。石頭さんは、そのようなバイクに乗る方たちのお1人でした。確か、KAWASAKIのエストレアに乗っておられたように記憶しています。曖昧です。当時は、住宅の設計やリフォームの会社に勤務されていたのではないかと思います。これも曖昧。

▪️その後、私は岩手県立大学から龍谷大学に異動するとになり、石頭さんとはつながりが途切れていたのですが、facebookを通して、再びつながることができました。知らない間に、石頭さんは、社会事業家として活躍されていました。株式会社「幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)」という企業を立ち上げておられました。「幸呼来」って、毎年盛岡の街で踊られる「さんさ踊り」の時の「さっこら ちょいわやっせ」という掛け声からだと思います。この「さっこら」は、漢字で書くと「幸呼来」で、幸を呼ぶという意味になります。石頭さんは、岩手の伝統的な織物技術である裂き織を習得された障がい者の皆さんを雇用して、「地域の伝統技術を未来につなぎたい」と、今までになかった「裂き織×ビジネス」に挑戦されているのです。情報量が多いので、簡単にご紹介できないのですが、できれば、以下のサイトを丁寧にご覧いただければと思います。動画もあります。かっこいいサイトです。

株式会社「幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)」

▪️「Saccora Share Global」株式会社 」という関連会社も立ち上げられています。こちらのサイトには、以下のような説明がありました。また、海外向けのNHKのニュースでも紹介されたようです。

「Saccora Share Global」株式会社 」

2009年、特別支援学校で生徒の織る裂き織りに出会い、地域で細々と受け継がれる裂き織を知りました。その時、障がいのある方々の力を裂き織を通して発信し、心的バリアのない方々を増やしていきたい。という想いを持ち、2011年「株式会社幸呼来Japan」を設立。2012年障がい福祉サービス事業所の認定を受け、就労継続支援施設となりました。幸呼来Japan自社ブランド「さんさ裂き織り」「SACCORA」の他、企業間連携プロジェクト「さっこらプロジェクト」では、有名アパレルブランドとの数々のコラボが生まれました。

障がいのある方たちも含め全ての人々の活躍の場を作る、裂き織を後世に残す、心的バリアのない地域にする。という私たちの想いは、まだまだ広がります。Saccora Share Global co.,ltd は、世界に向けて障がいのある方たちも含め全ての人々の力を発信し、心豊かに過ごせる社会に貢献します。

▪️今回、私のところに裂織のコースターが送られてきたのは、Saccora Share Global co.,ltdで行ったクラウドファンディングに参加したからです。新しい工房件交流拠点を手作りでを立ち上げるためのクラファンです。古い建物が、クラファンとボランティアの力で、素敵な交流拠点に生まれ変わりました。

新型コロナの感染が拡大し、今回は自分自身もコロナに罹患して、なかなか岩手に行けないわけですが、次に岩手を行くとき、ぜひ石頭さんの会社も訪れてみたいと思います。

「2024夏!しがのふるさと応援隊(農山村版ワーキングホリデー)」

▪️滋賀県では、「2024夏!しがのふるさと応援隊(農山村版ワーキングホリデー)」募集中です。募集している地域ですが、以下の3地域です。

〇長浜市余呉町東野・下余呉【時期】8月26日(月)~9月1日(日)6泊7日【内容】農作業体験、地域交流等

〇米原市柏原【時期】9月3日(火)~9月9日(月)6泊7日【内容】農作業体験、古民家修繕作業等

〇高島市朽木雲洞谷・能家【時期】9月18日(水)~9月24日(火)6泊7日【内容】農作業体験、炭焼き、薪割り等

▪️私の「推し」は高島市朽木雲洞谷(うとだに)・能家(のうげ)。以前、雲洞谷を訪問して、集落に代々お住まいになって来られた地元の方、それから移住されてきた方にお話を伺いました。そのとき、移住者の方からは、「移住者の方達の役割」ということについてお話をうかがっていました。それぞれに今の山村に必要な働き方があるというのです。地元の方たちでは、例えば集落内の団結力は強いけれど、集落を超えるような連携事業のようなことはなかなかできない。それに対して、移住者の方たちは、移住者のネットワークやそれぞれが持っている地域おこしにつながるノウハウ等を活かしながら新しい動きを生み出すことができるし、そのことを地元の方たちから期待されているところもあるというのです。もちろん、地元の方達の了解と応援がなければその新しい動きも実現することはありません。また、その前提として、移住者の方達の地元の方達に対するリスペクトや、相互の信頼関係がなければなりません。

▪️この農村村版ワーキングホリデーも、以前伺ったお話とどこかで繋がっているのかなと思っています。龍谷大学の学生の皆さん、ぜひ、応募してみてください。

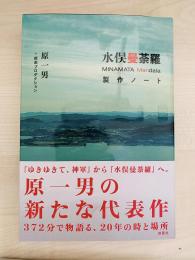

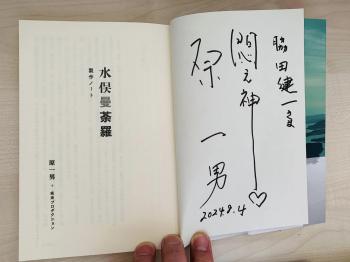

悶え神

▪️先日の「水俣曼荼羅」の上映会で、原監督の製作ノートを手に入れました。監督に、サインもしていただきました。そこには「悶え神」と書いてありました。ハートも書かれています。この「悶え神」、「水曼荼羅」の第三部のタイトルです。その第三部に作家の石牟礼道子さんが短時間ながら登場されます。そのインタビューの中で、この悶え神について短く説明されていました。悶え神とは、一緒に心配してくれる人。立ち上がることもできないほど打ちのめされたているときに、背中を撫でてくれる人。魂を撫でてくれる人。石牟礼さんのインタビューには作家の渡辺京三さんも同席され、こう説明されていました。何も力になれないけれど、助けられる力はないけれど、せめて嘆き苦しみをともにし、悶える人がいる。そういう人のことを悶え神というのです。