特別展「ブッダのお弟子さん-教えをつなぐ物語-」 展示映像の公開について

■以下は、龍谷ミュージアムからのお知らせです。

龍谷ミュージアムでは、2020年4月18日~6月14日を会期として、春季特別展「ブッダのお弟子さん -教えをつなぐ物語-」を開催する予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大の防止の観点から、誠に残念ながらこの開幕を中止することとしました。

この度、出品作品のご所蔵者をはじめとした関係者の方々のご理解を賜り、展覧会の模様を収めた映像を作成いたしました。

展覧会は中止となりましたが、本映像を通じて、展覧会を楽しみにされてれいた方々に少しでも展覧会の内容、雰囲気をお伝えできればと存じます。

なお、本展の出品作品や各作品の解説、分かりやすいコラムをまとめた図録の販売も行っております。併せてお手に取っていただければ幸いに存じます。

【動画公開期間:2020年7月1日 ~ 8月16日】

■残念ながら特別展は中止になりましたが、図録を販売されているようです。お買い求めください。詳しくは、以下をご覧ください。

春季特別展「ブッダのお弟子さん-教えをつなぐ物語-」の図録販売について

滋賀の朝宮茶とDNA

■信楽の朝宮茶のDNAを解析すると、国内の他のお茶と比較して何か違いがあのだろうか…ということが、ちょっと気になっています。信楽の朝宮茶は高級茶として有名ですね。facebookのお友達が、朝宮茶を東京にある滋賀のアンテナショップでお買い求めになり、その味について感想を述べておられました。「森の香、松葉の香」と評されていました。私はそれほど鼻が敏感なわけではないので、よく分かりませんが、野性味のある香りなのかもしれません。

■そのお友達がお買い求められたのは、「かたぎ古香園」で栽培されたものです。無農薬にこだわって生産されているお茶です。この「かたぎ古香園」の公式サイトには、次のような説明があります。

近江・朝宮の起源は、今から約一二〇〇年の昔、八〇五年(延暦二四年)に僧・最澄(伝教大師)が留学先の中国より茶の種子を持ち帰り、滋賀の『比叡山麓』および『朝宮の宮尻の地』に植えたことに発すると言われています。

これは現在の『宇治茶』『静岡茶』などの発祥とされている、僧・栄西が中国から茶の種子を持ち帰った時代より約四〇〇年も以前に遡るものです。

最古の茶園歴史を有する産地として、めぐまれた気候・風土のもとで比類なき香味をもつ『朝宮茶』の伝統を育てており、歴代の天皇にも献上されるなど、その茶味は広く茶の通人に愛好されています。

■こういったことが伝承されているのでしょうね。朝宮茶は、最澄。その他の宇治茶と静岡茶は栄西。ここで私が気になったのは、最澄と英西が持ち帰った茶は、DNA的には、同じグループのものなのか、それとも違うグループのものなのか、そこが気になりました。最近は、お茶のDNAを解析して、系統がわかってきているようです。例えば、この記事をご覧ください。この記事によれば、日本のお茶は①京都府内産のブランド品種が主体②京都府内産の在来種が主体③静岡を中心に国内で広く栽培されている「やぶきた」とその交配種④ウーロン茶など外国種の4グループに大別できるそうで、多くは①か②なのだそうです。朝宮茶はどこに属するのでしょうね。伝承の通りであれば、①や②は栄西が持ち帰った種から生まれたものですが、朝宮茶は別のグループになるということなのか。その辺り、素人の私にはよくわかりませんが、ぜひ知りたいものです。知り合いの農学部の先生たちにもお聞きしてみようと思います。

ポストコロナ

■先月のことになりますが、右のようなツイートをTwitterに投稿しました。Twitterですから、短い文です。普段、私のツイートなど、知り合いの方達以外の方達には、ほとんど読まれることはありません。ところが、右のツイート、私にしては珍しく多くの方達に目にしていただきました。ツイートアナリティクスによれば、「インプレッション」(ユーザーがTwitterでこのツイートを見た回数)は「608,000回」、「エンゲージメント総数」(ユーザーがこのツイートに反応した回数)は「27,947」、ちょっと驚きました。この程度では「バズる」とは言わないと思いますが、個人的には驚きました。

■先月のことになりますが、右のようなツイートをTwitterに投稿しました。Twitterですから、短い文です。普段、私のツイートなど、知り合いの方達以外の方達には、ほとんど読まれることはありません。ところが、右のツイート、私にしては珍しく多くの方達に目にしていただきました。ツイートアナリティクスによれば、「インプレッション」(ユーザーがTwitterでこのツイートを見た回数)は「608,000回」、「エンゲージメント総数」(ユーザーがこのツイートに反応した回数)は「27,947」、ちょっと驚きました。この程度では「バズる」とは言わないと思いますが、個人的には驚きました。

自粛生活。それぞれの気づきが大切なんだろう。知らない自分が見えてくるし、知らないうちに自分を縛っていたものの正体も感じられる。コロナが収束したとしても、その気づきを大切にして、元には戻らず、新しい生活が生まれてほしい。#自粛生活 #コロナ

■あまり深く考えずに、「気づき」を大切にしたいなあという素朴な思いから、心に思い浮かんだことをツイートにして投稿したのですが、一部の皆様には共感していただくことができました。自粛生活で変化した生活の中でも、特にテレワークが人びとの生活を大きく変化させつつあるように思うのです。おそらく、多くの皆さんが思ったことは、「週5日、満員電車に揺られて都心のオフィスに通勤していたのに、テレワークでも十分、大丈夫」ではないでしょうか。あるいは「会議は、オンラインの方がいいわ、無駄がない」とかも。インターネットの通信技術が発達すればするほど、特定の空間にこだわる必要がなくなってくるような気がします。

■大学はどうなるでしょうね。以下は、単なる妄想です。「キャンパスに通わなくても、授業を受けられるよ」ということになると、キャンパスという物理的空間がそれほど必要でなくなってきます。ただ、分野によっては実習という授業がありますが、それはどうやって取り組むことになるのかな…。図書館の書籍も電子化されれば、物理的空間がそれほど必要でなくなります。通学の費用や、一人暮らしの仕送りも必要でなくなります。そうなると、学費も安くしなくてはいけなくなりますね。進学するにあたっての経済的な問題については、今よりもずっとハードルが低くなるかもしれません。もっとも、大学での友人関係や職場の関係は大きく変化するでしょう。いわゆる大学でのキャンパスライフも、今とは楽しみ方が違うか、キャンパスライフという言葉が消えていくと思います。さらに、学生の皆さんの大学に対する帰属意識・アイデンティティ・愛着はなくなっていくのではないでしょうか。母校愛も希薄化するだろうな。さらに進むと、いろんな大学の授業をアラカルト式に受講するという形になってくるのかもしれません。今でも大学コンソーシアムの仕組みを使って、他大学の授業を受講することができているので、加速化するのではないでしょうか。課外活動も不活発になるでしょう。学生が大学に来なくなれば、成り立たなくなるかもしれません。私立大学では、建学の精神を元に入試を行い、教育を行い、学位を出すわけですが……。はたして、どうなるのかなあ。あまり、明るい未来が見えてきません。どうしてだろう…。現在の大学のイメージにこだわりすぎているからかもしれません。

■大学でのことは横に置いておいて、また職場の話題に戻りましょう。テレワークが当たり前になると、鉄道会社は困るでしょう。都心と郊外をつなぐ鉄道はもちろん、出張需要にきたいするJRが建設しているリニアも、オンライン会議があたりまえになれば、需要は期待できなくなります。また、都心でオフィスがいらなくなってくるわけですから、オフィスを賃貸している不動産会社も大変なことになるのかもしれません。ドミノ倒しのように、様々な問題が発生してくるでしょう。飲み屋街は、客が減って経営が難しくなるかもしれません。会社帰りにちょっと一杯という習慣がなくなっていきます。都心回帰と言われますが、都心の高層マンションに暮らすよりも、家賃や物価の安い地方で暮らした方が良いなという人も増えてくるように思います。田園回帰が、より現実化してくる、そのようにも思うわけです。というか、田園回帰は、そうなったら良いなという願望かな。

■組織のあり方も大きく変化するでしょう。知り合いの方は、組織の形、評価や報酬も影響を受けると予想されていました。もっとも、簡単には言えないとおっしゃっておられましたが。情報の共有の徹底、固定費の削減とその還元、組織の流動化(プロジェクトマネジメントへの移行)等をあげておられました。このようなことは経営学の分野では、すでにいろいろ議論されているのではないかと思いますが、実際のところはどうなんでしょうね。もう、本当に、「どうなるんだろう」という疑問ばかりが頭に中にいっぱい浮かんできます。

■父・夫、母・妻が自宅でテレワークをしているという状況を、他の家族はどう捉えるでしょうか。家にいる時間が多くなるわけですが、必ずしも幸せになる家族ばかりではないでしょう。DVの問題等も、頭に浮かんできます。世の中、幸せな家族ばかりではありませんから。夫婦の家事や育児の分担にも影響が出てくるでしょうね。個人的には、テレワークのおかげで生まれてくる時間を、家族や地域社会のために使うようになっていくとよいのですが。そうなって欲しいなあとは個人的には思いますが…。そして、人口減少社会で、税収が低下し、行政サービスも低下していくなかで、地域の課題(自分も含めた私たちの課題)を解決・緩和していくために、なんらかの「共助の仕組み」が必要になってくると思っているのですが、テレワークで生み出された時間をそのような「共助の仕組み」づくりに活用されていくことは可能でしょうか。うーん、よくわかりません。

【追記】■上のような妄想をしていると、「カルビー、無期限テレワーク 単身赴任やめ家族と同居OK」というニュースを読みました。「カルビーは来月以降、オフィスで働くおよそ800人の働き方を原則として、「出社勤務」から「テレワーク」に変更します。これに伴い、業務に支障がないと認められた場合は、単身赴任をやめて家族と同居できるようになるということです。また、通勤の定期代の支給をやめて、出社する場合は交通費を実費で支給します」とのことです。驚きました。おそらく、会社としてもテレワークの方が経営上プラスになると判断されたのではないかと思います。さっそく、このような企業があらわれました。ポストコロナ社会、本当に、どうなっていくのでしょうか。

「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。

■今年も、龍谷大学大学院の実践真宗学科で開講されている高橋卓志先生の授業で、「モグリ院生」として聴講させていただいています。「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業です。もちろん、オンライン。しかも、今期は途中からの聴講になってしまいました。

【目的・ねらい】生きることに疲れ、孤立する人がいる。老いの到来に、喪失感を深める人がいる。病に襲われ死を実感し、立ち往生している人がいる。そしてその先に死は訪れ、悲嘆は多くの人々を巻き込む。現代社会はそのような様相を顕著に見せている。存在感が減衰した現代仏教は、そんな社会を支えられるのか? 仏教の可能性を再考・追求し、いのちと向きあう実践につなぐ。

【講義概要】

1) 現代仏教は存在感、有用感、信頼感を失ってはいないか?をいくつかの事例に基づき認識する。

2) 仏教の持つ力が発揮されていないのではないか?仏教の可能性に私たちは気づかないのではないか?を検証する。

3) 「固定観念」化された現代仏教に揺さぶりをかけることにより、現代社会における仏教の可能性が見えてくる。

4) 現代仏教を取り巻く諸問題への対応を具体的な実践活動や異分野のゲスト有識者による意見・提案を基に考える。

5) 現代社会が生み出す諸問題を把握し、仏教の可能性に基づいた寺や僧侶とのかかわり方から解決方法を見つけ出す。

たとえば…超高齢社会において変化が激しい檀家・門徒システム。大災害が頻発する昨今、いのちの危機に瀕した人々あるいは地域社会との関係。現場感覚が不足する中でシステム構築が急がれている臨床宗教師の在り方。揺らぐ葬儀への対処。寺院の公共性や公益性の軽視。寺院経営に関する人的・経済的課題など。これらを踏まえ、現代社会における寺院・僧侶の実践活動への道を模索する。オンライン授業ではあるが教官の過去の実践をもとに「現場」感覚を最大限持った授業を行っていく。

■昨年、初めて聴講させていただきました。先生が授業で提示される様々なお話や動画には、心が揺さぶられ、どうしても涙がツーっと出てしまうのです。先生の授業は「モグリ院生」が多いのが特徴です。超高齢社会・多死社会の中で、人の最期に関わる問題に取り組むジャーナリストのの方達とか、いろんな方たちが参加されています。そのようなわけで、今年もと思わないでもなかったのですが、毎年だと「なんて厚かましい…」と自分で思うところがあり、先生にお願いすることを自粛していましたた。流行だから、自粛(笑)。すると、同じく「モグリ院生」の方が私に気をつかってくださり、途中からでも聴講できるように調整してくださいました。ありがとうございました。先生も、歓迎してくださいました。ありがとうございました。

■さて、「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。若い実践真宗学科の院生の皆さんには、なかなか大変なことだと思います。人の命や死に真正面から向き合うことは、現代社会において家族以外ではなかなかできることではない。それは、僧侶でも同じことだと思います。今の社会は、死をすぐに、あえていえば「脱臭化」してしまう社会ですから。

■私自身はどうかといえば、、12年前に父を看病のあと看取り、その後は母の生活介護をして、最期は、老健、老人ホームに入所ということになり、10年向き合い続けてきました。私が真正面から「いのち」と向き合ったのは、この両親の経験だけなのです。たった、これだけ。情けない…ような気もするですが、これだけ。父や母は、自分自身では、そのような経験をしていません。だから、自分の最期を受け入れることが大変でした。私は、その大変だった時期にずっと伴走することで、いろんなことを学んだ(ような気がする…)。ただ、これだけ…でしかないけれど。

■授業の中で、先生からコメントを求められ、次のような話をした。

私が今、望んでいることは、心の底から話を聞いてくださる「マイ坊主」に出会いたいということだ。たくさんある仏教教団の関係者からは叱られることは間違いないけれど、私は、私が生きている時から自分と向き合ってくださる僧侶、「マイ坊主」と出会いたい。できれば、そういう「マイ坊主」だけでなく、社会福祉士、司法書士、看護師、医師…そういった方たちが編み出すネットワークの中で支えていただきながら、家族(もちろん、孫も)や親しく交際してくださった友人達とのつながりの中で、自分の最期を過ごせるようにしいただきたい。自分でもそれが可能なように元気な間に動きたい。そして、多くの人たちが、そのような「マイ坊主」を中心とした皆さんの支えと、親しい人たちとの交際の中で、「自分の家で死ぬという選択」(高橋先生の著書のタイトル)を可能にするような社会であって欲しいと思います。

■高橋先生からは、「いいね〜、その『マイ坊主』。きちんと商標登録を取っておいた方が良いですよ」と半分冗談、半分本気のご意見をいただいた。そういう時代がすでに到来しているのです。あっ…もちろん、他の宗教の方達だと、坊主ではなくて、別の言葉になると思いますけれど。

「沖縄戦デジタルアーカイブ〜戦世からぬ伝言〜」、そして「流域アーカイブ」へ。

■沖縄タイムス社、渡邉英徳さんの研究室(首都大学東京→東京大学)、GIS沖縄研究室で、沖縄戦の推移を地図と時間軸で表現した「沖縄戦デジタルアーカイブ~戦世からぬ伝言」を制作されています。以下のようなものです。上の動画からもその様子を理解することができますが、実際にご覧いただければと思います。

沖縄タイムスに掲載された沖縄戦体験者の証言と、戦没者名簿から読谷村出身者の戦没地、沖縄戦時に撮影された写真を地図に重ね合わせた。地図は1945年当時の航空地図と1948年の地形図、そして現在の地図と航空写真から成る。沖縄戦時と現在とを比べながら、沖縄戦体験者と戦没者の足取りをたどり、貴重な証言を読みながら、沖縄戦の実相に触れることができる。

■渡邉英徳さんは、アメリカ軍によって広島や長崎に投下された原爆の被爆に関しても、アーカイブを制作されています。こちらもご覧いただければと思います。

ナガサキ・アーカイブ

ヒロシマ・アーカイブ

■このような仕組みを、広い意味での環境保全にも役立てることができると思っています。例えば、ある流域の皆さんに、「どのように身近な水辺環境を利用していましたか…」と、古い地図(旧版の地形図)を元にインタビューさせていただきます。その際は、上田洋平さんが発案した「心象絵図」の中にある「五感アンケート」ような、身体の奥底に眠っている体験も語っていただく必要があろうかと思います。あれば、古い写真も拝見してインタビューを行う。そのようなデータを、デジタルアーカイブにしてみたらどうなるのか…。「流域アーカイブ」ですね。博物館とも連携してできないかなあ…。そのようなことを妄想しています。いろんな人々の体験が蓄積していくことによって、そこから何かが立ち上がってくるような気がします。

「琵琶故知新」の理事会

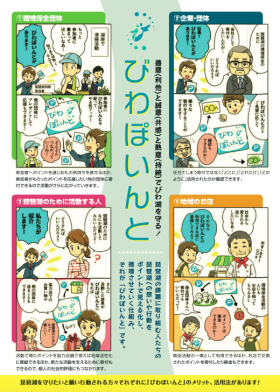

■金曜日の晩は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会でした。出席は、私も含めて7人。そのうち3人の方がZoomによる出席で、お1人欠席でした。この理事会、だいたい月1回のペースで開催しています。「琵琶故知新」では公式サイトも整え、環境保全活動を相互に支え合うための「びわぽいんと」の仕組みを、これから稼働できるように鍛え上げていくための活動に入る予定だったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大の中で、活動が停滞してしまいました。どうやって前進させていくのか。この日の理事会では、お互いにアイデアを出し合いました。もっとも理事会とはいってもご覧の通り、ビールなども飲みながらリラックスして、みんなで夢を語ることを楽しんだわけです。もちろん、夢だけ語っていては前進しません。琵琶湖汽船の川戸さん(副理事長)の提案をもとに、ロードマップと役割分担を明確にすることになりました。近江ディアイの藤澤さん(事務局長)と私とで叩き台を作り、次回の理事会で意見をいただく予定です。私自身、NPOの運営は初めての経験で、いろいろ勉強になります。六十の手習…というやつでしょうか。

■こちらは「琵琶故知新」の公式サイトです。この公式サイトを開設した目的は、「びわ湖で活躍する人たちとびわ湖について情報を探している人たちをつなぎ、多くのみなさんにびわ湖の環境問題に関心をもってもらうこと」にあります。それぞれの方が、それぞれの立場から琵琶湖に関心をお持ちかと思いますが、その関心の持ち方は様々です。様々と書きましたが、言い換えれば、その多様性や多元性を活かすようなネットワークが生まれれてくると素敵だなと思っています。

■この公式サイトの「びわ湖トピックス!」では、インターネット、メディア、公共団体、ブログなど、さまざまな琵琶湖に関する情報を「びわ湖トピックス」としてこちらのコーナーでお知らせしています。琵琶湖に関する情報を探そうと思うと時間がかかってしまうことから、こちらのコーナーを見ていただければ、皆様の欲しい琵琶湖情報に出合えるかもしれません。その他にも、「びわ湖あれこれ」、「人・団体」、「食・体験」、「イベント」等で、様々な情報を提供してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

■「びわぽいんと」については、こちらからご覧ください。

■「琵琶故知新」では、滋賀県内の環境保全団体やグループの皆様、CSRやCSV、それからSDG’sに関心をお持ちの企業の皆様、行政機関の皆様に、この「びわぽいんと」に関してご説明に上がることを予定しています。どうかよろしくお願いいたします。また、大津市の真野浜をベースビーチにして、様々な楽しみながら水辺環境の保全に取り組み、素敵なビーチにしていくための活動に取り組みたいと思っています。また、こちらのブログでもご紹介させていただく予定です。

農家と妄想を語り合う

■昨日、知り合いの農家(滋賀県外の方)から突然電話がかかってきました。電話の用件とは別に、近況についてお話くださいました。そのかなで、水田に生えてくる雑草、コナギの話になりました。コナギってご存知でしょうか。水田に生えてくるいわゆる雑草の類です。薄紫色の可愛らしい花を咲かせますが、農家にとっては敵なのです。「雑草図鑑」というサイトでは、以下のように説明されています。ここにもあるように、稲にいくはずの栄養を吸い取ってしまうし、しかも果実からはたくさんの種が飛び散るようです。これでは農家は困ります。だから除草剤を撒くわけですね。

1年草。水田1年草広葉雑草の代表的なもので、生育期間は5月~11月頃で、種子から繁殖する。 発生量が多く、しかも養分収奪力が大きい強害草である。(中略)夏に葉柄の基部に数個の青紫色の花が集って、短い房状の花穂をつくるが葉よりは高くならない。開花後、花穂は下向きとなって果実をつくる。果実のなかにはたくさんの種子が入っている。全国各地で見られる。

■ところが、電話をかけてこれた農家は無農薬・有機で米を生産されています。ご自身でコナギも含めた水田雑草を薬品を使わずに、草取り機で除草されています。大変な作業です。ところで、こちらの農家は、仲良しの方達と一緒に、「コナギを食べる集い」を開催される予定です。コナギ、食べられるんです。繊維質で硬いところもあるのですが、きちんと調理すれば食べられるようです。この「コナギを食べる集い」(正式名称はわからないですけど…)にお誘いを受けました。私も都合がつけば参加させていただこうと思っています。

■電話では、このコナギの話から、縄文時代の稲作に話が展開しました。かつては稲作は世弥生時代からと学校で習ったわけですが、現在は、縄文時代にはすでに稲作が始まっていたということが明らかになっています。その前提で、こういった水田雑草も稲と一緒に日本列島に伝わったんではないのかということになりました。今では雑草扱いですが、身近な湿地に稲と同じく食用の植物として栽培されていたのではないのか…という話になりました。もちろん、水田のように手間隙をかけて米を生産するのではなくて、「半栽培」です。自然の湿地に、放置するかのように植えて栽培するんです。縄文時代の米は、生産というよりも栽培程度なんじゃないのかと…そのような話になりました。調べてみると、少し古い記事ですが、以下のような記述があります。

「小林達雄国学院大教授(考古学)の話 縄文時代を考える上で重要な成果であり、努力に大いに敬意を表したい。縄文時代の中期や前期に、断続的にイネが入ってきたとしても不思議ではない。重要なことはイネがあったかなかったではなく、あったとしても縄文経済や食生活に影響を与えなかった点だ。農耕とは呼べず栽培という程度であり、イネは多種多様な食べ物の一つにすぎなかったのだろう。(2005.2.18 共同通信)」

■この小林達雄さんのコメントにあるように、「農耕とは呼べず栽培という程度であり、イネは多種多様な食べ物の一つにすぎなかったのだろう」というところが大切かなと思います。貝塚で捨てられた遺物を見ていくと、当時の縄文人が何を食べていたのかよくわかると思います。よく貝塚から発見されるドングリや栗などの木の実の場合も、今のような果樹栽培とは違うけど、「半栽培」に近い形で身の回りに食料を確保できるようにしていたのではないのか…電話ではそういう話にもなりました。考古学者でもない私たちが、気楽に楽しく、いろいろ妄想を膨らませて話している内容ですが、アカデミックに正確な話なのかどうかは別です。要するに、米は、コナギと同じく湿地に生える食べられる植物だったのではないのか、ということです。加えて、そのような湿地では、魚が産卵したくなるような環境に、少し手をいれて改良していたんではないか、漁具を使って魚を効率的に採取していたのではないか…とか、もう何も根拠はないのですが、ただただ妄想をお互い語り合いました。はい、楽しかったです。

【関連記事】

田んぼの雑草を食べてしまう

■この記事の中には、合鴨農法で有名な古野隆雄さんの話が出てきます。面白い!!

田んぼからは米と肉(合鴨)と魚(水路のドジョウや鯉)とデザート(畔に植えたイチジク)がいただけると言う。 ビールのつまみ(畔の枝豆)だって、得られる。唯一欠けていた野菜はコナギから。田んぼはお米だけを穫る単作の場ではない。

大昔に執筆した論文に関してヒアリングを受けました。

■ヒアリングというと、社会学を専門にしている立場であれば、普通は社会調査でインタビュー、ヒアリングを行うことになります。しかし、昨日は、ヒアリングを受けました。昨日の午後、若い頃に執筆した論文に関して、弁護士の方達からヒアリングを受けることになりました。随分昔のことで、私自身の記憶も曖昧ですし、はたしてお役に立てるのかな…と心配していたのですが、満足されたようで安心いたしました。ヒアリングを受けるために、事前に自分の論文を読み直してみることはもちろんですが、押入れの中にしまってあった調査データ(ノート、カード)を読み直したり、また調査をしたときの録音テープ等も聞き直しました。けっこう、そのことに時間をかけることになりました。

■録音テープを聴きながら、懐かしくもあり、恥ずかしくもあり、あまり成長していないなと残念な気持ちも少しあったりしましたが、大切なことを一生懸命聞こうとしていること、相手の方も一生懸命説明しようとしてくださっていることが、録音から伝わってきました。論文を執筆するにあたってお話を聞かせていただいた皆さんは、もう御存命ではないと思います。皆さん、今の私よりも年上の方たちばかりでしたから。しかし、若い頃の私に、一生懸命お話くださったことが、いったん私を介して、結果としてお話くださった皆さんの地元のお役に立つことができているのだとすれば、何かとても感慨深いものがあります。私の論文や調査が、タイムカプセルみたいな役目を果たしたわけです。

■かつて、大学院時代に指導をしてくださった領家穰先生が、「脇田、やっぱり記述やで」といつもおっしゃていたことを思い出します。その時々の学問の流行や学会内の政治的な力に影響受けてしまうのではなく、丁寧に聞き取ったことを記述すること、領家先生がおっしゃった「やっぱり記述やで」の中には、このような一番わかりやすいレベルはもちろんのこと、そのほかにも幾重にも大切な意味が込められているのですが、それはともかく、2011年5月14日に逝去された領家先生も、ひょっとするとあちらの世界で「やっとわかってきたか」と喜んでくださっているかもしれません。

■私は現在62歳です。80歳過ぎまで健康に生きることができたとしても、その後、自分が残した調査での記述や記録はどうなっていくのでしょうね。簡単に公にするわけにはいかないし、かといって死蔵したまま、子どもたちに廃棄されてしまうのも…。いろいろ考えなくてはいけません。

上田洋平さんと「心象絵図」

◼︎昨日の3年生のゼミでは、ゲストに「心象絵図」で知られる上田洋平さん(滋賀県立大学)をお迎えしました。もちろん、オンライン、Zoomを使ってです。上田さんにはご講演をいただき、その後、あらかじめ上田さんの論文を読んだ学生からの質疑に一人一人お答えいただきました。

絵画制作を通じた地域生活誌の創発 ―心象図法による実践とその展開―

■盛り上がりました。勉強になったなあ。論文にまだ書かれていないこと、この心象絵図に関してはまだまだたくさんあるので、ぜひ活字にしていただきたいなあと思っています。各地でこの「心象絵図」の取り組みが行われるたびに、様々な知見が生まれてくる、そんな感じですね。発案者の上田さんとは別に、「心象絵図」自体が命をもって動き始めている、そのような印象を持ちました。とても素敵なことだと思います。自分の頭の中にある、その思い通りになるのではなく、予想しなかったことが現場で起こる、現場で動き始める、これが大切だと思うんですよね。

■前にも投稿したかもしれませんが、和菓子の「叶匠寿庵」・「寿長生の郷」のスタップの皆さんと一緒に心象絵図を使ったむらづくりに取り組む予定になっています。今日のZoomのゼミには、スタッフの皆さんにもご参加いただきました。ありがとうございました。コロナ禍で、学生たちは外に出かけるわけにはいかないのですが、コロナが一定収束して、次のコロナの大波がやってくる前に、現地で活動できたらなあと思ってます。結構、大学のリスク管理の基準は厳しいものがあります…。

■上田さんからは、ゼミ生同士で「心象絵図」の五感アンケートをやってみたらというアドバイスがありました。実際にやってみたいと思います。上田さん、ありがとうございます。引き続き、ご指導ください。よろしくお願いいたします。個人的な研究との絡みでいうと、流域の心象絵図とか、内湖の心象絵図とか、いろいろやってみたいなあと思っています。時間かかるけどね。

比良でホタル鑑賞

■facebookのお友達である山川君枝さんから教えていただいた、比良山の麓にある田んぼの水路に行ってきました。ホタルを鑑賞するためです。湖西線のそばです。写真に撮ったらイマイチですが、肉眼で見るともっと素晴らしいですけどね。ちょっと残念です。今度は、iPhoneで撮影するにしても、Liveで撮影して、長時間露光のエフェクトをかけてみることにします。たぶん、光の残像が残るのではないかと思います(どうだろう…心配)。

■facebookのお友達である山川君枝さんから教えていただいた、比良山の麓にある田んぼの水路に行ってきました。ホタルを鑑賞するためです。湖西線のそばです。写真に撮ったらイマイチですが、肉眼で見るともっと素晴らしいですけどね。ちょっと残念です。今度は、iPhoneで撮影するにしても、Liveで撮影して、長時間露光のエフェクトをかけてみることにします。たぶん、光の残像が残るのではないかと思います(どうだろう…心配)。

■滋賀県は、元々、農村の水辺環境が豊な地域だと思います。かつては、そのような水辺環境を生活の中に取り込み利用してきました。また、水辺環境を汚染しないような工夫もしてきました。ホタルの中でもヘイケボタルは、そのような里の空間の中に生息します。少しだけ栄養塩が混じった水が流れるところだ聞いたことがあります。ホタルが生息するためには、まず幼虫の餌であるカワニナが生息していければなりませんし、カワニナが生息するためにはその餌が必要ということになります。急流ではなく、緩やかな流れで、川岸にも生息に適した自然の残る小川でないといけないようです。昨日は、夜になって鑑賞に行ったので、真っ暗でどのような環境なのかよくわかりませんでしたが、次回は明るいうちに確認をしておこうと思います。

■ところで、山川さんは、北比良地区で農業をしながら、地域の女性の皆さんと一緒に、JR比良駅前にある北比良のアンテナショップ「ほっとすてぃしょん比良」を経営されています。ぜひ、こちらをお読みいただければと思います。2014年春に卒業した脇田ゼミ9期生の安平昂志くんは、卒論に向けての調査で山川さんに大変お世話になりました。おかげさまで「農村女性によるコミュニティビジネス-滋賀県大津市『ほっとすていしょん比良』の事例をもとに-」という卒業論文にまとめることができました。ありがとうございました。