サシバを通して人がつながる。サシバを通して地域環境を捉え直す。

■サシバという渡り鳥がいます。タカ目タカ科サシバ属に分類される猛禽類です。人の手の加わった里山環境を繁殖地として、南西諸島から東南アジアにかけて越冬する渡り鳥です。サシバからすれば、農薬や化学肥料等を使わず、人の手が適度に加わることで、様々な餌になる動物がたくさん生息していることが望ましいということになります。サシバがやってくるということは、それだけ餌が豊富にあるということになるのでしょうか。サシバは、多様な生物が織りなす里山の生態系の頂点にいるのです。そのような意味で、里山の指標となる生物でもあるのです。NPO法人オオタカ保護基金では、サシバの生息環境や食性を以下のように説明されています。

サシバの生息地の多くは、丘陵地に細長い水田(谷津田)が入り込んだ里山環境である。また,樹林の点在する農耕地や草地、低山帯の伐採地を伴う森林地帯にも生息する。

主な食物は、田畑や草地、周辺の森林に生息するカエル類、ヘビ類、トカゲ類、モグラ類、昆虫類である。サシバは、見晴らしのよい場所に止まって獲物をさがし、地上や樹上に飛び降りて、それらを捕まえる。2009年に栃木県市貝・茂木地域で行った、巣に運び込まれたエサ動物に関する調査結果を左に示す。サシバは、里山に生息する様々な小動物を餌にしていることから、里山生態系の指標種と言われている。

■以下は、このサシバについての日本自然保護協会の説明です。記事のタイトルからもわかるように、絶滅危惧種でもあります。

絶滅危惧種・サシバはどんな鳥?(前編)

絶滅危惧種・サシバはどんな鳥?(後編)

■この投稿にアップした動画は、沖縄県宮古島市伊良部島で琉球泡盛泡に関するものです。普通、泡盛の原料はタイ米が用いられるのですが、この動画のメーカー「宮の花」さんは国産米を使って蒸留されました。栃木県市貝町の米です。伊良部島はサシバが越冬地に向かう際の中継地であり、そして里山と谷津田が広がる栃木県市貝町はサシバの繁殖地です。絶滅危惧種であるサシバを守っていくためには、生息地の環境を保全しなければなりません。サシバを通して、繁殖地と越冬地の人々が連携されたわけですね。「サシバが舞う自然を守りたい人々の思いが」つながったわけです。加えて、市貝町の農家も、サシバの餌となる生き物が豊富に生息できるように、里山の管理や谷津田の営農に取り組むことになります。農家の皆さんは、サシバを通して地域環境を捉え直しておられるのではないかと思います。そうすることで、谷津田で生産された米の付加価値を高めることができます。加えて、そのような付加価値が、農家の収入にも結びつくものである必要があります。最後のところ、農家を支援する制度が市貝町ではどうなっているのでしょうね。よくわかっていません。時間を見て、確認をしてみたいと思います。

■ところで、宮古島伊良部町の「宮の花」さんが蒸留された泡盛「寒露の渡利」、ネットで予約をしました。宮古島はサシバが越冬地に向かう際の中継地です。たくさんのサシバが空を舞うのだそうです。そのことを都島の皆さんは、「寒露の渡り」と呼んでいます。泡盛のネーミングはそこからきています。予約した泡盛がいつ届くのかはわかりませんが、非常に楽しみにしています。皆さんも、ぜひご予約ください。

「龍谷大学生物多様性科学研究センター」のプロジェクト

■我が家の小さな庭には道路に面して法面があります。その法面に秋明菊が一輪咲きました。昼間は暑すぎて秋がやってくる感じはしないけれど、朝夕は少しずつごくわずかに秋の気配を感じられるようになりました。秋明菊の花が咲いたので、秋の到来がもうすぐであることを、さらに実感することができました。一輪だけなので、この子⁈だけちょっとフライング気味ではありますが…。この秋明菊の上には萩が覆っている感じに茂っています。萩の花が咲き、彼岸花が咲くと、この法面は秋の雰囲気満載になります。もう秋に近づいているわけです。にもかかわらず、今年はコロナ禍で仕事の方もなかなか進捗していません。そのような中、参加しているひとつの研究プロジェクトが動き始めました。

■龍谷大学では、理工学部の教員を中心に「龍谷大学生物多様性科学研究センター」が2017年に設立されました。私は社会学部の教員ですが、このセンターのメンバーになっています。コロナ禍のため、なかなか動き始めることができませんでしたが、昨日、この「龍谷大学生物多様性科学研究センター」の山中裕樹さんとZoomで相談をして、今後の活動の見通しが立ってきました。

■このセンターの目玉は「環境DNA」を分析する技術です。もちろん、社会学を専門としている私自身は、そのような技術を使って調査を行うわけではありません。この「環境DNA」を社会とどうつなげていくのか、その辺りが私の仕事になるのかなと思っています。多くの皆さんが参加することにより、「環境DNA」を使って琵琶湖や琵琶湖流域の生物多様性の状況を科学的に明らかにし、それを社会的に「見える化」してシェアすること、そして政策的にも使えるようなものにしていくこと、そのようなことを目指していきます。また、生物多様性に関する自然科学的データに、かつての水辺環境に関する質的なデータ(利活用に関する様々な記憶等)、そのような人文社会的なデータも重ね合わせて、様々な発見ができればと思っています。

■「見える化」するためには、情報処理の専門家のお力も借りなければなりません。いろんな分野の専門家の皆さん、琵琶湖の生き物に関心を持つ皆さん、行政の職員の皆さん、そして民間企業の皆さん…多様な皆さんと連携することにより、この研究、事業を進めていくことになろうかと思います。個人的な研究を除けば、大学教員の残りの期間で、一番大きな仕事になるのではないかと思っています。

関連記事 : 「環境DNA」が可視化する生態系のビッグデータとは?

シェアとオンラインのコーヒー店

■りりこさんは、東京にお住まいのお友達です。10年以上前のことになりますが、ネットを通して親しくなったブロガーの皆さんとのつながりの中で、りりこさんとも知り合いになりました。東京のまち歩きのイベントで、実際にお会いしたこともあります。普段は、NPOや地域づくりのお仕事、映画の上映会…様々な市民活動をされておられます(私の理解が正しければ、ですけど)。

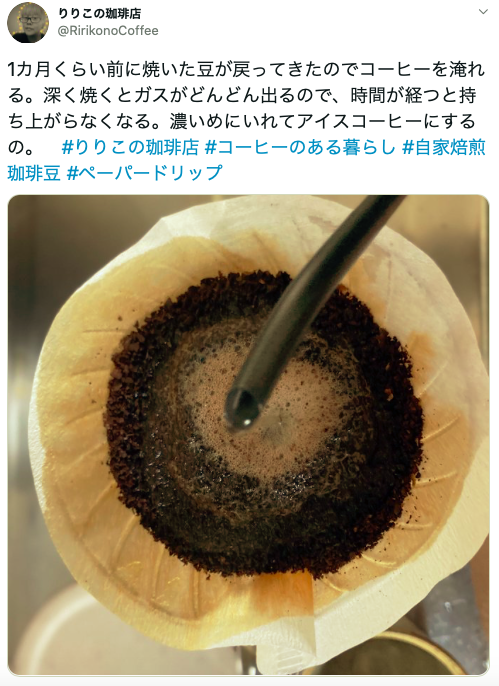

■今日は、Twitterでりりこさんの珈琲店のことを知りました。アカウントは「りりこ珈琲店」。どこでお店を開店されのかとお聞きしたところ、コーヒーはオンラインやイベントでの販売の珈琲店なのだそうです。しかも、コーヒーの焙煎もご自分でされています。もし、お店も焙煎も全部自前でとなると、それなりに大変ことになりますが、りりこさんの場合は、池袋にある焙煎店を9人の方達(店長)さん、そして複数の登録されている方達と、その焙煎機をレンタルされているのです。シェアコーヒー焙煎店ですね。しかもレンタルはお2人で。店長Aさんと店長Bさん。漫画家の藤子不二雄さんのようですね。毎週木曜日の夜だけの営業です。【so good coffee】という名前の焙煎店です。

■りりこさんのコーヒー店は、友人と焙煎機のレンタルをシェアして、ネットで宣伝してオンライン販売という形式です。りりこさん達の「思い」や「志し」を理解してくださる方達のイベントで販売されています。お金をかけずに、人とのつながりの中で、自分の思いを形にしていく。儲けることよりも、「思い」や「志し」を実現していくことを大切にされているわけです。ここには、いろいろヒントがあると思います。

■以下は、共同で店長をされている方のメッセージ。大切なことですね。転載させていただきます。フェアトレードと、安心・安全、オーガニックを大切にコーヒーを販売されておられます。

店内で自家焙煎したコーヒー豆を提供します。

【so good coffee】は、唯一無比のJBのようなFEEL SO GOODなテイスト+社会をちょっと良くするSOCIAL GOODなアクションで、毎日のコーヒーを心から楽しめるSO GOODなコーヒーに変えます。毎日のコーヒーは、誰も悲しませることなく楽しみたいですよね。

【so good coffee】が選ぶ生豆は、厳選されたフェアトレードや有機栽培など、しっかりトレースされたものしか使いません。ほんの僅かな販売量でも、サスティナブルな社会に寄り添います。もしあなたが旅行者なら簡単に想像できるでしょう。現地で生豆を洗う水を飲むのは、相当な勇気が必要です。さらに生豆は長い航海に耐えるため、JAS有機認証生豆以外はポストハーベスト(防虫剤・防カビ剤)で燻蒸されています。JAS有機認証生豆はポストハーベストが使われていないですが、その分カビやカビ毒のリスクが高くなります。しかし、焙煎するほとんどの生豆は、輸入された麻袋からそのまま焙煎機に投入されています。

【so good coffee】は焙煎前に欠陥豆を取り除き、汚れを落とすために温水で何度も洗い、綺麗に見やすくなった生豆から更に欠陥豆と取り除きます。安全で美味しい豆だけを焙煎するから、安全で美味しいコーヒーがであがります。焙煎技術は、(一社)日本焙煎技術普及協会、通称アームズの指導を受けた高い技術が保障します。

コーヒーを飲むとトイレが近くなる、飲み過ぎるとお腹を壊す・・・本当は汚れているからかもしれません。【so good coffee】は綺麗に洗った良質な豆だけを焙煎するから、安心して飲むことができます。苦いコーヒー、酸っぱいコーヒーも・・・深煎りでも焦がすことがないから決して苦くないし、浅煎りでも酸っぱくなくフルーティーです。これまでのコーヒーの常識は、本当に常識でしょうか。コーヒー本来の美味しさが味わえるアームズ式焙煎こそが、これからの本当の常識としてに広まることを願い【so good coffee】を始めました。

ぜひお試しください。毎日の自分のために、大切な家族と共に。プレゼントにもきっと喜ばれます。安全で、美味しくて、誰も悲しませることのない、みんなを笑顔にするコーヒー豆です。木曜の夜だけのお店です。

伊吹山、大雨、シカ

■高橋滝治郎さんのfacebookへの投稿です。高橋さんとは、以前、一緒に仕事をさせてもらったことから今でもはfacebookを通して交流させていただいています。高橋さんは、伊吹山の麓にお住まいになり、伊吹山の環境保全に地域の皆さんと取り組んでおられます。で、投稿を拝読して驚きました。大変なことになっています。

■伊吹山は高山植物の花が美しく咲くことで有名ですが、そのようなお花畑がニホンジカの食害で大変被害を受けています。そこに今回の梅雨の大雨です。高橋さんも書かれていますが、「登山道だけでなく中腹斜面を広範囲にわたってえぐり、大量の土や石を押し流し」てしまいました。山の中腹なのですが、斜面にゴロゴロと礫が溢れています。まるで河原のようです。高橋さんは、このままいくとどんどん崩壊するのではと危惧されています。伊吹山、普段は地元の皆さんによって環境が保全されているわけですが、今回は、素人考えではありますが、行政等の積極的な支援も必要なのではないでしょうか。

「高島市棚田地域振興協議会」第1回準備会

■以前の投稿にも書きましたが、高島市では、「全国棚田サミット」が開催される予定になっています。コロナで1年延期になりましたが、このサミットを契機にして、高島市内の中山間地域を活性化していくための取り組みが始まろうとしています。

■水曜日の晩、高島市役所で「高島市棚田地域振興協議会」第1回準備会が開催されました。市内の中山間地域にある10集落の世話役の方が参加されました。そして、私も含めた龍谷大学の教員5名(社会学部2名、農学部3名)もアドバイザーとして参加しました。アドバイザーの5名はZoomでの参加です。当初、私自身は市役所にいく予定にしていたのですが、社会学部の臨時教授会等が開催されたことから、私も含めて全員がZoomでの参加になりました。

■会議の場の会話は、Zoomでは聞き取りにくいこともあり、どこまで理解できたのかという不安もありますが、なんとかそれぞれの集落の状況をお聞きかせいただくことができました。大変興味深かったです。現在の農村は、農村とはいっても農家ばかりではありません。田畑等をお持ちではあっても自分で耕作せず人や団体にお願いする、いわゆる「土地持ち非農家」の方たちも多数暮らしておられます。水田は人に任せて、自分は自給用の野菜だけを栽培しているような方もおられます。また、これは高島市に顕著な特徴かもしれませんが、高島市の豊な自然が気に入り、転入されてこられた方たちも多数お住まいです。農村とはいっても多様性があります。

■この会議の場で私自身は、まず、集落内の多様な人材に活躍してもらうことが大切であることをお伝えしました。若者、女性、他所から転入されて来たたち、できるけ多様な立場や視点から、集落や地域の課題や目標、そして大切したい魅力等、様々な意見が出てくる必要があると思うからです。そのような中で、地域の再評価が進むことが大切です。

■もうひとつ、どうしても集落内の取り組みや作業ばかりに目が行きがちだけど、集落間の連携が大切であるというお話もさせていただきました。それぞれの集落の強みや持ち味を活かしあいつつ、連携しながら、地域全体として浮上していけるようにする必要があると考えるからです。また、農村だけでなく地域の様々な食品メーカーや飲食店や観光施設とも連携していく必要があるのではないかと思います。

■そのような連携のな中で、お互いを活かしあえる相補的な関係のネットワークが生まれてくると高島市の強みになっていくとも思います。ネットワークの構築のためには、日常的なレベルでコミュニーケーションや関係づくりを行っていくための「場づくり」が欠かせないとも思います。「高島市棚田地域振興協議会」もそのような場のひとつになればと思います。そのためにはICT技術の活用も積極的に使っていくべきだと思っています。私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も、このITC技術の活用という点で何かお手伝いができるかもしれません。

■これから、秋の「高島市棚田地域振興協議会」の発足に向けて、龍谷大学のアドバイザー、高島市や滋賀県の職員の皆さんと一緒に、10集落のヒアリングに出かけることになっています。ヒアリングをさせていただく中で、集落の目標と取り組みを明確にしつつ、地域全体のネットワーク作りのためのアイデアを高島市の皆さんと「共創」できたら良いなと思っています。

1000年を超える樹齢の御神木が…

■NHKのニュースをTwitterでリツーイトしました。

1000年を超える樹齢の御神木。辛い。 https://t.co/xcuBCGto4x

— 脇田健一 (@wakkyken) July 12, 2020

第32回地球研地域連携セミナー「びわ湖の水草 市民がはじめる環境自治」

Part 1

Part 2

■第32回地球研地域連携セミナー「びわ湖の水草 市民がはじめる環境自治」の動画です。Part 2.の最後の方で特定非営利活動法人「琵琶故知新」からお話をさせていただいます。30分過ぎあたりですかね。私、好き放題話していますね。どうかご容赦を。でも、自分の気持ちをストレートに話させていただきました。「他人事を自分事として考えられる人たちが、少しずつ横につながって、支えあって…」。ありがとうございました。

ナガエツルノゲイトウ

■今日は、大津市の真野浜に行きました。真野浜は、市民団体「水草は宝の山」(「水宝山」)の活動の拠点となる浜であり、まだ大ぴらっにはしていませんが、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「マイビーチプロジェクト」でも関わっていくことになっている浜でもあります。今日は、特定外来生物(植物)であるナガエツルノゲイトウが真野浜にも侵入してきたことから、その駆除について、真野浜で民宿を経営されているる山田英二さん、琵琶湖博物館の中井克樹さん(兼・滋賀県庁琵琶湖環境部自然保全課主幹)、県庁自然環境保全課の職員の皆さんと、現場を観察しながら相談してきました。ありがとうございました。中井さんや職員の皆さんから丁寧なご説明をいただきました。およそ駆除の方向性は確認できました。ただ、駆除はとても大変ですね。大変ではあるのですが、山田さんが代表を務める市民団体「水草は宝の山」の活動、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「マイビーチプロジェクト」の中で、ナガエツルノゲイトウの駆除に取り組んでいくことにしました。水際だけでなく、砂浜にも小さな矮性のものがけっこう根付いているんです。駆除というと、何か辛い気持ちしか湧いてこないように思われるでしょうが、前向きな気持ちになる工夫をしながら、取り組んでいこうと思っています。

■滋賀県庁琵琶湖環境部自然保全課では、毎年、琵琶湖の湖岸のオオバナ水キンバイやナガエツルノゲイトウ等の特定外来生物(植物)のモニタリングと駆除をされています。中井さんからは、これまでは緊急度の高い、水路、運河、河口、内湖等に繁茂する特定外来生物(植物)の対応に追われてきたけれど、やっとこの真野浜のように陸地に生えているものにも対応できるようになってきたとお聞きしました。ただ、行政だけで駆除できることなど不可能で、活動地域住民や市民と連携しながら力を合わせて駆除ができればとのご意見をいただきました。私たち「水草は宝の山」(「水宝山」)や特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動が、そのような連携のモデル的な活動になればと思っています。

■また、とても面白いことにも気がつきました。滋賀県庁琵琶湖環境部自然保全課のモニタリングによれば、山田英二さんが丁寧に熊手で掃除をされている浜からは、ナガエツルノゲイトウは見当たらないのです。ひょっとして、因果関係があるのではないかと思い、中井さんにお聞きしたとろ、熊手で撹乱していることが、結果として特定外来生物(植物)を定着させないようにしている可能性はあるというお話でした。里山が適度に人が手を入れることで保全されるように、浜も人が適度に手をいれることで(熊手による漂着した水草の掃除して撹乱すことで)保全されているのかもしれません。

小谷みどりさんにお話を伺いました。

■今日は、 高橋卓志先生の「社会実践特殊研究(D)」(実践真宗学研究科)に「もぐり院生」として参加させていただきました。今日はゲストをお呼びしての授業でした。ゲストは、小谷みどりさん。とても刺激的な講義でした。小谷さんは大阪出身です。語るうちに、関西弁も入り、少し巻き舌にもなり、大阪のイタリア人のような感じで僧籍を持つ院生たちに厳しく問いかけられました。私には院生たちを崖に追い詰めるような雰囲気に感じられました。言い換えれば、若い僧侶である院生の皆さんたちに対して、大変厳しかったということです。もちろん、これは私の印象や解釈で、院生の皆さんがどう感じたかは別にして…です。

■実践真宗学のカリキュラムがどのようなものかまったく知りません。知らないにもかかわらず、ちょっと意見をさせていただければ、現代社会がどのように変動しつつあるのか、もっと知っておいた方がよいのではないかなと思いました。今日の小谷さんのお話、私の乱暴になりますが、次のような内容でした。超高齢社会と人口減少社会、そして多死社会へと急激に向かう日本の社会状況のなかで、宗教や葬儀の世界にも個人化と市場化がじわじわと浸透している。そのような状況のなかで、一般の人びとは仏教をどう捉えているのか、葬儀に対して何を考えているのか、若い院生の皆さんは、もっと現実を勉強した方がいいですよ。そして、実際の苦悩の現実、現場から、「発心」なさってください。そのようなお話に理解できました。院生の皆さん、頑張ってください。

■小谷さんご自身は、信仰をお持ちではありません。信仰はご自身の関心外ということになります。葬儀の市場化(サービス化)についても、現実問題として避けられないし、普通の人びとは、信仰や親鸞の教えなど別に求めていないとお考えかと思います。私は「もぐり」ですので、控えめにしていましたが、おそらく死後のことについても、小谷さんにとっては関心外なのではないでしょう。終末期の実存をどのように支えるのかという点に私は関心を持っていますが、そのような話は出てきませんでした。あえて、小谷さんは、リアリストで唯物論的なスタンスに立って発言されているように思いますが、その上で、目の前の人びとの苦悩にどう向き合うのか、「発心」するのか、そういうことについては大いに共感するところがありました。立場は違うけれど、エンパシーを感じました。もちろん、これは私の印象でしかないので、どこまで正確かはわかりません。「リアリストで唯物論的なスタンス」についても、私には、小谷さんはあえてそのようなスタンスで闘ってこられたのではないのかなと思いました。ここでは、闘ってこられた相手はどういう考え方なのか、どういう人なのか、書きませんけどね。

■今日の講義はもちろんオンライン。いろんなゲストに参加していただく時、オンラインは非常に役立つなあ。高橋先生、ありがとうございました。

■ところで、授業が始まるまえに、オンライン上で小谷さんにご挨拶をさせていただきました。その時、小谷さんから「没イチ」という言葉をお聞きしました。不勉強で知らなかったのですが、小谷さんの造語だそうです。パートナーを亡くした人のことを指します。小谷さんには『没イチ パートナーを亡くしてからの生き方』という著作もあります。小谷さんご自身が「没イチ」でいらっしゃることも知りませんでした。失礼しました。勉強不足です。

■「没イチ」の小谷さんは、長年勤務された第一生命経済研究所を退職されて、今はカンボジアで、私財を元にパン屋を経営しながら貧困問題の支援に取り組んでおられます。そのような貧困問題の現場で、カンボジアの僧侶たちがどのような動き方をされているのかも教えていただきました。小谷さんがお会いになったカンボジアの僧侶の皆さんは、いろんな能力や経済力を持った人たちをつないで、貧困に苦しむ人びとを支える活動をされているらしいのです。貧困という人びとの苦に向き合い、その苦しみを抜苦するためにまざまな力を持った人びとの力を、そして関係をデザインされているわけです。「人間ハブ空港」のような感じでしょうか。普段から、いろんな方たちとの関係をきちんと作り、磨いておられるように思います。また、この辺りのことをお聞きしたいなと思いました。

UNDER WATER

■Twitterで、たまたま、この「UNDER WATER」のことをを知りました。一級建築士のイノウエ ダイスケさんのサイトです。美しいです。「日本の川に棲む魚や生き物が好きです。少しずつ消えていく自然や、そこで暮らす生き物の姿かたちを写真や映像に残しています。子どものために京都の淡水魚図鑑を作ろうと奮闘中」…とのことです。このサイトの中にある「diary」では、次のように幼い頃のことを振り返っておられます。

図鑑、良いですよね。

今もですけど、暇さえあれば図鑑をながめている子どもでした。

特に乗り物図鑑と生き物図鑑はぼろぼろになるまで何度も何度も読みました。

今もこうして生き物と触れ合って楽しく暮らせているのも、家の本棚に図鑑があったからだと思っています。

いや、これ大げさじゃなくて本当にそう思ってます。

■子どもの時の経験って、とっても大切ですね。私の子どもはすでに30歳を超えてしまいましたが、幼い孫については、これからどんなふうに成長していくのかとても気になっています。子どが幼い時は、働いて育てるだけで精一杯でした。まあ、そのことはともかく、イノウエさんは幼い頃に夢中になった図鑑をきっかけに、今では本物の淡水魚の素晴らしい世界を大切にされています。その気持ちが、画像や動画に表現されているなあと思いました。今度は、ご自身のお子さんのためにこういった美しい写真や動画を元に図鑑を作ろうとされているのですね。親子とを通じて素敵なことが伝わっているように思います。素敵なお父さんですね。

■自分が子ども時代、高度経済成長の真っ只中でした。私が暮らしていたような工業都市の郊外の住宅街では、下水道が普及しておらず、家庭排水は川に流れ込んでいました。川は非常に汚かったな〜。とても近寄る気になりませんでした。子どもの頃は、生き物にあまり縁がありませんでした。虫取りぐらいかな。再び私が生き物に関心を持ち始めたのは、成人後もずっと後のことになります。以前勤務していた琵琶湖博物館の開設準備や学芸員の仕事を通じて淡水魚に関心を持つようになりました。淡水魚の世界、水墨画のようでもあり、美しいなあと思います。

■そのような「世界観」をイノウエさんは、美しい動画にもされています。

湧水河川につながる水路で泳ぐ魚

浅瀬で泳ぐオイカワ

カワムツの稚魚たち

琵琶湖流入河川の魚たち

小川で泳ぐオイカワの幼魚