タネカラプロジェクト

▪️昨年の6月に、「社会学入門演習」の学生の皆さんと一緒に訪問した滋賀県高島市朽木生杉で取り組まれている「タネカラプロジェクト」さんのFacebookへの投稿を拝見しました。雪の中で獣害のことを心配されていることからよく理解できました。

▪️こちらは「タネカラプロジェクト」さんの公式サイトです。ぜひ、お読みください。このサイトの中で、プロジェクトの理念や活動を以下のように説明されています。「うわべだけのSDGsは要らない。」、厳しいタイトルです。

―うわべだけのSDGsは要らない。本当に意味のあるSDGsを形にするために―

びわ湖源流域に広がる成熟段階の森林でも、里に近い落葉広葉樹二次林でも、後継樹が少ない、下層植生がほとんどない(あっても種数が極めて限定的)といった風景がごく当たり前に見られるようになってきた。

成熟した木々が旺盛に枝葉を広げる。その下に次世代を担う稚樹がなくても、季節の移ろいとともに緑が生い茂り、種々の木の実がなり、生き物たちが集って我々の目を楽しませてくれるので、一見豊かな自然がいつまでも在り続けるように錯覚する。

このような地域の森の未来に危機感を抱く人はごくわずかで、大多数の無関心にカモフラージュされながら、森の多様性の崩壊は水面下でじわりじわりと進んでいる。

二ホンジカの食害によって森の天然更新が阻まれていることが主な原因であるが、今もなお有効な手立ては見つかっていない。

他にも、奥山の広葉樹林においては、生態系への配慮に欠ける無秩序な伐採が後を絶たず、施業後そのまま放置され、貧弱な植物相の地と化している。

また、針葉樹の人工林についても、風雪害により荒れ果てた林や主伐後の土地に適切な対策が講じられず、行き場を失っている。

そこで、”森作り”の循環サイクルの中で最も滞っているスタート段階に焦点をあて、自生種の種子採集と地域性苗木の育苗、そして山への植樹を手がける。

地域の森林は、地域のタネと地域のヒトの力で再生する。

樹木の発芽と定着のメカニズムを探る中で、私たちは木々の精緻を極めた生の仕組みに心打たれるだろう。

タネから始まる命の循環、タネから関わる森作り。

その楽しみをできるだけ多くの仲間と共有し、次世代へ発信したい。

未来に向けた、実に息長いプロジェクトである。

▪️以下が、昨日拝見したFacebookへの投稿です。

シマトネリコ

▪️我が家の庭には、低木も合わせて41種類の木本類が植えてあります。その中で一番大きく成長しているのがシマトネリコです。このシマトネリコには、小さな巣箱が架けてあるのですが、なかなかここに「入居」してくれる小鳥はいません。シジュウカラがこの巣箱に出入りして、入り口を少し嘴で削って大きくしていた時期があります。巣にしてくれそうだったのですが、何か問題が発生したのか、途中でいなくなってしまいました。

▪️その巣箱の下の枝には細い針金をぶら下げています。冬の間、餌が少ない頃、小鳥のためにミカンを半分に切ってこの針金にぶら下げておくのです。そうすると、いつもメジロのツガイがやってきて、写真のようにミカンの端にとまって美味しそうに果実を食べていきます。周りの様子を警戒しながら、ツガイで順番に果実を食べるのです。メジロはツガイで過ごすのです。仲が良いですね。カーテンの隙間からメジロたちを覗いて、楽しんでいます。

▪️こういった果実の類は、ヒヨドリも大好きです。そしてヒヨドリもつがいで過ごしています。でも体調が大きめのヒヨドリは重いこともあってか、この針金にぶら下げたミカンの端にとまることができません。悔しいのか、あの独特の鳴き声をあげながら、じっとミカンを眺めています。たまに、ホバリングしながら果実を食べようとしますが、うまくいっていないようです。これはヒヨドリをいじめているというよりも、独り占めして全部食べてしまうので、メジロのようなもっと小さな小鳥のためにやっていると思ってくださいね。とりあえず、ミカンについてはヒヨドリはうちのミカンには「出禁」です。

▪️さて、昨日は大学に行っていろいろ用事を済ませたのですが、上に書いたシマトネリコ、瀬田キャンパスにも植えてあります。8号館の駐車場とは反対の入り口のそばです。そこから15mぐらい離れた、6号館に通じる道の真ん中にある花壇に、ヒペリカムカリシナムが植えてあります。半常緑の低木です。黄色い花が咲きます。でもよく見ると、小さな葉の低木と大きめの葉の低木の2種類が植えてあります。ヒペリカムカリシナムは大きめの葉の方です。小さい方は? これはシマトネリコです。

▪️シマトネリコは6月に地味な花を咲かせます。そして9月になると種子ができます。飛行機のプロペラの1枚のような形をしています。これが大量に風に乗って周りに飛んでいくのです。そのタネが、離れた場所にあるヒペリカムカリシナムのところまで大量に飛んできたのでしょう。ヒペリカムカリシナムの隙間から大量のシマトネリコが伸びてきています。まあ、こうなると、これからはシマトネリコが大きくならないように剪定をしていくしかないように思います。大学のキャンパスの剪定は業者さんに依頼するのでしょうし、9月に種子が散布される以前に剪定するような、個々の植物に合わせて適切な季節に剪定することは難しいでしょうから。

▪️ほとんどの皆さんにとっては、まったくどうでも良いことでしょうが、ちょっとシマトネリコのことで気がついたものですから。

卒業生が訪問してくれました。

▪️今日、10年前、2015年の3月にに卒業したゼミ生が訪ねてきてくれました。Sくんです。このサイトの「卒業論文」をご覧いただけば、誰だかわかりますね。

▪️今日、10年前、2015年の3月にに卒業したゼミ生が訪ねてきてくれました。Sくんです。このサイトの「卒業論文」をご覧いただけば、誰だかわかりますね。

▪️新卒で就職した企業を2年半で退職し、別の企業に再就職されました。ですから、もう8年近く現在の企業に勤務されているわけです。その企業で、現在は総務関係の仕事、特にリクルートの仕事をされているとのことでした。というわけで、今日は、瀬田キャンパスのキャリアセンターを訪問されたのです。まあ、私を訪ねてきてくれたことは、事のついでだとは思いますが、やはり卒業生の訪問は嬉しいですよね。訪問してれて、ありがとう。

▪️お会いした時にまず気がついたことですが、とても柔らかな笑顔で話をされるな…ということでした。ゼミで指導していた時は、今日のような表情はあまりなかったように記憶しています。そのことを話すと、照れ笑いをしながら「あの頃は、生意気な学生でした。すみませんでした」と話されました。社会人として10年を過ごして、いろんな経験をされてきたのだと思います。今は、働くことが楽しいとおっしゃっていました。「働くことが楽しい」、とても素敵なことですよね。

▪️今日はひさしぶりに教務課に行きました。本来、よく教務課に行って事務職員の方達とお話をするのですが、今年度は特別研究員でなかなかそういうことができていません。今日、教務課の前を歩いていると、室内から満面の笑顔で手招きされる職員さんがおられました。「はいはい、わかっていますよ」。お返事をしなければいけないことが、滞っていたからです。ごめんなさいね。すぐに対応しました。前期高齢者になって、いろんな方達に支えていただきながら生きていますね。ありがとうございます。

▪️写真は、この投稿と何の関係もありません。すみません。クリスチャンではないのですが、もうじきクリスマスがやってくることを意識して、自宅で少し飾り付けがされています。これは、クリスマスのスノードームです。

第79回毎日甲子園ボウルを観戦しました。

▪️昨日は、良い天気でした。朝は、暮らしている住宅地の自治会の一斉清掃の日でした。公園の樹木のものすごい量の枯葉が住宅地内の道路にまで風で飛ばされてきて、当該のエリアの皆さんはお困りだったので、小一時間ほどその落ち葉の除去作業に取り組みました。そのあとは、餅つき大会があったのですが、私は西宮に向かいました。第79回毎日甲子園ボウルを観戦するためです。

▪️大変残念なことですが、母校の関西学院大学ファイターズは、アメリカンフットボール全日本大学選手権準決勝で法政大学に敗れたため、決勝戦であるこの「甲子園ボウル」に出場することができませんでした。それでも、今年の「甲子園ボウル」の立命館大学パンサーズ(関西1位)と法政大学オレンジ(関東1位)の試合を観戦したかったのです。昨年の「甲子園ボウル」では、関西学院大学ファイターズが大差で法政大学を破り優勝しました。母校の優勝は嬉しかったわけですが、試合内容はいまいちだったように思います。ワンサイドゲームでした。しかし、今年の「甲子園ボウル」は違いました。肉体的にも能力的にもずば抜けた両校の選手の皆さんが活躍されていました。立命館が最後は逃げ切りましたが、とても盛り上がる試合内容だったと思います。素晴らしかったと思います。

▪️結果ですが、立命館大学が法政大学を45ー35で破り、9年ぶり9度目の優勝を飾りました。立命館大学の関係者の皆さん、おめでとうございます。優勝したのは立命館大学ですが、法政大学も相当頑張っていました。その様子は、この投稿に貼り付けたハイライトシーンでご確認ください。試合の冒頭、立命館大学の山嵜(RB)選手が、強力なオフェンスラインに守られながら、法政大学のディフエンスを潜り抜けて独走し、タッチダウンしたシーンが印象に強く残ることになりました。立命館大学を法政大学が追いかける試合展開で、一時は3点さまで詰め寄りましたが、最後はまた立命館大学に突き放される形になりました。試合を楽しませてもらいましたが、来年の「甲子園ボウル」では、また関西学院大学が出場してほしいです。来年も「甲子園ボウル」を観戦します。そして、校歌「空の翼」を歌います。

▪️昨日は職場で作っている母校の同窓会「龍谷大学新月会」の会員で、経済学部の教員である工藤和也先生と法学部教務課に勤務されている平國祐樹さんと一緒に観戦しました。工藤先生は、大変アメリカンフットボールにお詳しく、先生の解説を聞かせて頂きながら観戦することができました。贅沢ですね。試合後は、工藤先生はご帰宅されましたが、平國さんと私は、梅田の居酒屋に向かい、やはり関学の同窓生で龍谷大学を退職された増田滋さんと3人でプチ同窓会を持ちました。楽しい一日でした。

▪️昨日は職場で作っている母校の同窓会「龍谷大学新月会」の会員で、経済学部の教員である工藤和也先生と法学部教務課に勤務されている平國祐樹さんと一緒に観戦しました。工藤先生は、大変アメリカンフットボールにお詳しく、先生の解説を聞かせて頂きながら観戦することができました。贅沢ですね。試合後は、工藤先生はご帰宅されましたが、平國さんと私は、梅田の居酒屋に向かい、やはり関学の同窓生で龍谷大学を退職された増田滋さんと3人でプチ同窓会を持ちました。楽しい一日でした。

▪️甲子園球場の外では、記念品の物販が行われていました。私は、マグカップを買わせていただきました。自宅では、BSで放映された昨日の試合を録画していましたので、このマグカップでコーヒーをいただきながら、録画を見て、いろいろ「復習」してみることにします。

豊かな暮らし

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、大津市の仰木で耕作放棄地を農地に復活させ、農家と近隣の地域住民とが協働して有機野菜の栽培に挑戦するプロジェクトに取り組んでいます。一昨日の午前中は農作業の日でした。作業のひとつは、カブを間引くことです。これは小蕪ですが、密集しているとカブの根である、あの白いところが大きくならないのだそうです。ということで間引くのですが、間引いた間引菜はお土産としていただきました。

▪️今日の昼食は、この間引菜をお浸しにして、そして味噌汁も作りました。茹で上がった間引菜、何も味付けをせずにそのまま食べましたが、柔らかくて、優しい味がしっかりあって、とても美味しかったです。「豊かな暮らし」って、こういうことなんだなと思います。この間引菜以外に、シュンギクもいただきました。晩は湯豆腐にして、シュンギクをいただこうと思います。

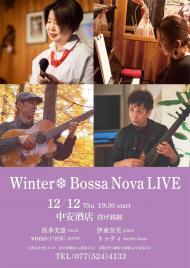

大津の街中でボサノバとジャズ

▪️写真は、大津の街中にある「中安酒店」です。街中の普通の酒屋さんが、お店をライブができるように改装されて営業されています。たくさんの方達が、ここでライブされています。店主さんは、とても音楽好きなんです。それならば、ということなのでしょう。酒屋の隅でお客に酒を飲ませる営業の仕方を「角打ち」と呼びますが、その「角打ち」をライブハウスにしてしまおう…ということのようです。8年前からこのようなスタイルで営業されています。もちろん、昼間は、普通にお酒を売ったり配達したりされておられます。

▪️昨晩は、知り合いの真多美恵さんたちのボサノバのライブでした。真多さんとは、第1回大津ジャズフェスティバルの時に、一緒に実行委員をした時からの知り合いです。2009年のことですね。もう15年前ですね。その時に小さかったお嬢さんは、もう社会人になっておられます。ありきたりの言い方になりますが、時が経つのは早いです。

▪️この「中安酒店」では、たくさんの方達がライブをされます。1年以上先まで、すでに予定が埋まっているのだそうです。人気店ですね。ジャズの世界は、プロとアマチュアの間がグラデーションのように繋がっているということを聞きました。そのような方達が、次々とライブができる場所があるって、とても素晴らしです。昨日は、真多さん以外にも飛び入りで歌ったり演奏したりする方もおられました。こういうのって、クラシックの音楽の世界にはないように思います。

▪️この「中安酒店」から少し離れた浜大津界隈にある「パーンの笛」にも行くことにしました。音楽とお酒の梯子です。ママの神ノ口令子さんお元気でした。喜んでくださいました。この日はライブをやっていました。この界隈では大変有名なギターリストのくまちゃんこと中島公和さんと女性のボーカルの方のライブでした。「パーンの笛」は水曜日以外はライブをやっているようです。

学長選挙会

▪️一昨日、ひとつ前の投稿のように、午前中は仰木で農作業でした。夕方からは、深草キャンパスに移動しました。学長選挙会が開催されたからです。深草キャンパスの大教室に、龍谷大学のすべての教職員が集まり、投票を行いました。投票の間は、教室に鍵がかけられて(議場閉鎖)外に出ることができません。他大学と比較したことはありませんが、かなり厳密に、同時に、非常に民主的に選挙会が運営されているように思います。

▪️途中、集計作業で1時間の休憩が入ります。再投票の可能性もあるので、1時間の休憩後には再び戻ってこなければなりません。深草キャンパスが職場の皆さんは、研究室や事務室に移動されるのでしょうが、私のような瀬田キャンパスに勤務していると、そのような場所がありませんから、議場(大教室)で本を読んで過ごすことになりました。投票結果は、そのうちに大学のホームページで発表されています。

▪️選挙会の後は、深草キャンパスの比較的近くにある焼き鳥屋さんで、吹奏楽部の関係者3名と懇談(呑み会)を持ちました。吹奏楽部の将来のことだけでなく、これから18歳人口が当初の予想以上に急激に減少していく中で、「選ばれる大学」になるためには、何が必要なのか…そういう話になっていきました。定年退職まで残り2年なんですが、やはり今後のとはとても気になります。

▪️一昨日の呑み会で一番若い方は、今年大学に入職されたばかりの方で、まだ22歳でした。今の定年退職の制度が変わらなければ、そしてずっとこの大学で働き続ければあと43年働くことになります。43年後の大学って、どうなっているんでしょうね。推計ですが、日本の人口は9千万人を下回るようです。高齢化率は、40%にかなり近づいているようです。18歳人口はどれだけ減少しているのでしょうか。そもそも日本は、そして世界はどのような状況になっているのでしょうね。戦争、気候変動、災害、食糧不足、パンデミック…不安ばかりが先行してしまいますが。

▪️来年度勤務している社会学部は深草キャンパスに移転します。社会科学系の学部が全て深草キャンパスに集まることになります。それぞれの学部が工夫をして教育していくこと、改革を進めていくことは、これまで通りもちろん必要なことなのですが、今後は「キャンパス単位」で学部の壁を超えて連携していく教育の仕組みが必要だと思っています。18歳人口が減少していくことに対応して、教員数も職員数も減らしていかないと大学の経営は成り立たなくなります。そのために、何らかの経営の合理化を進めていく必要になってきます。しかし、それと同時に、ひとりひとりの学生ときちんと向き合って教育を行うことも必要だと思います。矛盾するようなことを書いていますが、できるところは合理化して、合理化することで生み出される時間と資金と人員を学生さんの教育に向けていくこと、その両方のメリハリをつけることが、「選ばれる大学」になる上で大切なことなのではないかと、個人的には思っています。

▪️年上の同僚で、すでに退職されている方ですが、5年ほど前のことでしょうか、「脇田さん、上手にフェイドアウトしていくんですよ」とさりげなくアドバイスをいただいたことがあります。私の大学での仕事の仕方や性格自体もよくご存知だからでしょうか。そのことが、今も記憶に強く残っています。ただ、「まだ2年あるじゃないですか。一緒にやりましょうよ」と言ってくださる教職員の方も何人もおられます。定年退職までの残りの2年間、自分自身の生き方としてどうメリハリをつけていくのか、もう少ししっかり考えなければなりません。

仰木の畑で冬の準備

▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。例の耕作放棄地で有機農業に取り組むプロジェクトの農作業です。もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。ただ、このfacebookで何度も投稿していますように、すでに耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めています。今のところ月1回ですが農作業に取り組んでいます。とはいっても、まだお手伝い程度ですね。あとは農家の皆さんが、丁寧に農作業をしてくださっています。

▪️今日は、葉っぱが伸びてきた小カブと大カブ(聖護院大根)の間引き、ホウレンソウの種まき、それから寒さから守るためにシートで覆うこと、この3つの農作業を行いました。今日は夕方から雨らしいですが、午前中はとても天気がよく気持ちよく作業ができました。前回は、タマネギの苗を植えたのですが、鹿が引っこ抜いているところがありました。今は、電柵で囲っているので、これからは鹿の害も大丈夫かなと思います。

▪️今日の農作業には、農家以外では3人の方が参加されました(私は3人のうちの1人)。帰りには、今日間引いたカブの葉、春菊、赤カブをお土産にいただきました。有機栽培で作られた新鮮野菜、とっても嬉しいです。仰木から眺めた比良山系、雪で山頂が少し白くなっていました。これから本格的な冬がやってきますね。夕方からは、深草キャンパスへ。今日は、学長選挙が行われます。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会を開催しました。

▪️昨日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会が開催されました。「琵琶故知新」は、2019年12月に設立されました。ということで、総会も毎年12月に開催されます。毎月、オンラインで定例ミーティングを開いて、事業の進捗状況を確認しているのですが、昨日は理事会ということで、大津駅前の逢坂公民館の会議室をお借りして、対面とオンラインの両方で、改めて理事の皆さんと事業の成果を再確認しました。

▪️昨日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会が開催されました。「琵琶故知新」は、2019年12月に設立されました。ということで、総会も毎年12月に開催されます。毎月、オンラインで定例ミーティングを開いて、事業の進捗状況を確認しているのですが、昨日は理事会ということで、大津駅前の逢坂公民館の会議室をお借りして、対面とオンラインの両方で、改めて理事の皆さんと事業の成果を再確認しました。

(1)公式 web サイト「琵琶故知新」の公開とコンテンツ充実を行い、一年間で約 9 万 9 千人の訪問を得られました。前年の12 万 7 千人と比較すると少し減ってはいますが、それなりのアクセスをいただいています。

(2)昨年度に引き続き NTT 西日本滋賀支店が進める「地域資源の活用による持続可能な有機農業の推進」プロジェクトと協働を進め、実証候補地である仰木の農家の皆さんとの協議を進めました。

(3)「地理情報システムを活用した琵琶湖環境保全活動の見える化」に取り組み、「未来ファンドおうみ」の助成事業に採択されました。この助成をもとに滋賀県が進める「MLGs」や「ビワコ」と連携し、デジタルマップの公開や官民連携のワークショップも開催しました。

▪️それぞれの理事が自分の本業の仕事をしながらということで、「琵琶故知新」の事業の進捗は亀の歩みのようにゆっくりですが、でも確かな手応えを感じています。理事会の後は、やはりオンラインと対面の両方で総会を開催しました。すべての議案が無事に承認されました。新年度も引き続き、上記の事業を継続発展させていきます。

▪️特に、上記の(2)については、私は1人の地域住民としても関わっていく予定にしています。これまでも何度も投稿して来ましたが、仰木では農業の後継者不足や高齢化にともない耕作放棄地が増えてきています。そこで、その耕作放棄地を、有機農業に取り組む農家の皆さんと、私も含めた隣接する新興住宅地の住民の皆さんとが協働・連携することにより、農地として「復活」させて有機農業が盛んな地域にしていこう(できれば新規就農者が現れてほしい)、美味しい野菜を生産して「農業のある暮らし」を楽しもう、できれば有機野菜を販売して活動資金も獲得していこう…そのような計画になります。まだ「取らぬ狸の皮算用」のような話ですが、頑張って取り組もうと思います。たまたまですが、明日は農作業の日です。「素人が参加してもこれだけのことができるのですよ」と地域の住民の皆さんに知っていただきたいなと思っています。

▪️クリスマスが近づいてきましたね。クリスチャンではありませんが、ちょっとだけですが、飾り付けをしました。

ファラレル・ウィリアムスがパリのノートルダム大聖堂で歌う「Happy」。

▪️ファラレル・ウィリアムスがパリのノートルダム大聖堂で歌う「Happy」。この曲はよく耳にしていましたが、歌手の名前も、曲名も知りませんでした。ということで、Googleの音声検索で調べてやっと「Happy」という曲であることがわかりました。ノートルダム大聖堂が再開したことをお祝いしているようですね。ノートルダム大聖堂は、5年前の大規模火災で屋根が焼け落ちるなど、大きな被害が出ました。そこから再建の工事が始まり、8日には再建後初めてのミサが開かれたようです。とてもおめでたいわけです。だからでしょうね、「Happy」が歌われたのは。ファラレル・ウィリアムスのバックには、70人のゴスペルの合唱団が並んで歌っています。これも素敵です。

▪️ところで、前述のようにこの歌が「Happy」であることを今日知ったのですが、メロディーだけは記憶に残っていました。テレビCMでBGMに流されたことで、私ような洋楽にあまり関心の無い者の記憶に残ることになったのでしょう。調べてみると、ホンダの自動車とアサヒビールのCMで使われていました。

▪️ところで、前述のようにこの歌が「Happy」であることを今日知ったのですが、メロディーだけは記憶に残っていました。テレビCMでBGMに流されたことで、私ような洋楽にあまり関心の無い者の記憶に残ることになったのでしょう。調べてみると、ホンダの自動車とアサヒビールのCMで使われていました。

▪️我が家の玄関には、このノートルダム大聖堂の水彩画が飾ってあります。写真がそうです。今は、もっとちゃんとした額に入れて飾ってありますが、これはちょっとがたついていますね。子どもの頃、絵画教室に通っていて、教室の先生が描かれたものです。