自治会の餅つき大会

■今日の午前中は、自分自身が暮らしているマンション自治会の「餅つき大会」でした。

■今日の午前中は、自分自身が暮らしているマンション自治会の「餅つき大会」でした。

■私は、大学で「地域社会論Ⅰ・Ⅱ」の講義を担当しています。講義では、コミュニティに関連したテーマや話題について講義することが多いわけですが、「自分自身のコミュニティについてはどうなんだ…」ということをいつも気にしてきました(コミュニティの意味は多義的ですが)。地域連携型教育プログラムである「大津エンパワねっと」を担当しており、大津の中央学区自治連合会の皆さんと連携した取り組みを行っていますが、では「自分自身が住んでいる自治会ではどうしているのか…」ということも気にしてきました。研究者によって、考え方はいろいろなのでしょうね。自分の研究・教育と、個人の生活は関係ないと思う人も多いことでしょう。

■私のばあいは、ずっと気にしてきました。ですから、もっと自分が住んでいる地域のコミュニティ活動にもっとエネルギーを注げたらよいなと思っています。しかし、何かの行事のさいに仕事で家にいないことも多く、今年はあまり自治会の活動に参加できませんでした。幸いなことに、今日はうまく時間をとり、「餅つき大会」に参加することができました。「防災訓練」、「夏祭」、「秋の遠足」、「旅行」、「マンションのイルミネーション」、「餅つき大会」…。今年、参加できたのは「防災訓練」と「餅つき大会」だけでした。

■「餅つき大会」は、自治会が主催するイベントですが、もちろん自治会の役員さんだけで開催することはできません。うちの自治会には、男性と女性、それぞれにボランティアグループがあり、こういうイベントとのときには「実行部隊」として活躍されています。私は、男性グループの最年少のメンバーになります。ほとんどが仕事を退職された方達ですから、平均年齢は高いわけです。しかし、このボランティアグループがなければ様々なイベントの設営等はできません。女性のボランティアグループの皆さんは、マンションの公園の花壇でガーデニングをされています。今日の「餅つき大会」は、自治会の役員さんやボランティアグループのメンバー、そして子ども会の世話役のお母さんたちや子どもたちが参加してとても楽しい会になりました。

■ついたもち米は、全部で20kg。マンションの全戸に、つきたての餅が配られました。何臼ついたてでしょうね〜。その数をかぞえていませんでしたが、久しぶりの餅つきで、握力がなくなってしまいました。私、最年少ですから、それなりに頑張らないといけないのです。最後の2臼は、参加した皆さんと一緒に、ゼンザイ、きな粉餅、大根おろし餅にしていただきました。うちのマンションの「餅つき大会」、すでに25年程やっているそうです。まあ、自治会の「伝統行事」というところでしょうか! 今日は、午前中の「餅つき大会」に引き続き、晩には自治会の忘年会が開催されることになっています。

環びわ湖大学地域交流フェスタ2014「大学地域連携課題解決支援事業」

■昨日の午後、大津市の「コラボしが21」の3階で、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014 「大学地域連携課題解決支援事業」&「学生支援事業」活動報告会が開催されました。滋賀県内の大学が加盟する「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の事業です。この日は、A「地域課題対応型」とB「自主活動型」の活動報告が行われました。また、C「学生支援事業」の活動報告も行われました。私は、A「地域課題対応型」の審査員と、このAの後半のコメンテータを務めました。滋賀県内の自治体と連携したたくさんのチームの報告がありました。大学で地域連携型の教育プログラムに関わってきたこともあり、いろんな意味で勉強させていただくことができました。ありがとうございました。

■昨日の午後、大津市の「コラボしが21」の3階で、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014 「大学地域連携課題解決支援事業」&「学生支援事業」活動報告会が開催されました。滋賀県内の大学が加盟する「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の事業です。この日は、A「地域課題対応型」とB「自主活動型」の活動報告が行われました。また、C「学生支援事業」の活動報告も行われました。私は、A「地域課題対応型」の審査員と、このAの後半のコメンテータを務めました。滋賀県内の自治体と連携したたくさんのチームの報告がありました。大学で地域連携型の教育プログラムに関わってきたこともあり、いろんな意味で勉強させていただくことができました。ありがとうございました。

■A「地域課題対応型」では、私がアドバイザーとして参加した「おおつ未来学生まちづくり会議」の報告も行われました。下のプログラムの4番目です。この審査だけは関係者ということで外れました。「おおつ未来学生まちづくり会議」とは、龍谷大学社会学部の「大津エンパワねっと」を修了した学生や、理工学部と国際文化学部で食や農に関するプロジェクトに取り組む学生たちが、大津市の企画調整課と連携して実施した事業です。詳しくは、最後の関連エントリーをご覧ください。

■とても嬉しかったことは、複数の審査員の皆さんたちから「おおつ未来学生まちづくり会議」の報告に評価をいただけたことです。「活動奨励賞」を受賞ですることができました。学生会議自体は、4回しか開催されていませんが、それぞれの回に向けて学生たちはチームごとにわかれてミーティングを重ねてきました。その努力が実ったということでしょうか。この日の報告自体も、いろいろ工夫されたものでした。企画調整課の皆さん、学生たちをご指導いただき、ありがとうございました。

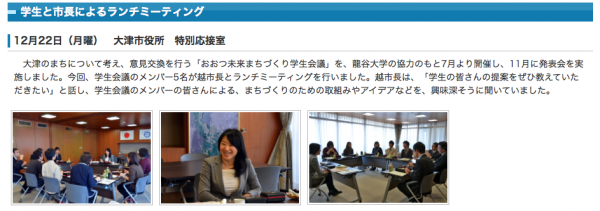

■このあとの「おおつ未来学生まちづくり会議」の活動ですが、明日、大津市長とのランチミーティングが開催されることになっています。学生たちの視点が、次期の大津市総合計画のなかに活かされることになっていますが、越市長に自分たちの思いを伝えてほしいと思います。「おおつ未来学生まちづくり会議」の活動は、このランチミーティンクが最後になります。今後も、市役所の職員の皆さんと一緒に活動を行うなかで、学生たちが成長できるような…そのような事業が生まれればよいなと思っています。

≪プログラム≫

13:00 開会

13:10 活動報告会

A「地域課題対応型」の活動報告

1. (農産加工品等) 地域資源掘り起しと活用

2. 人口流出を防ぐための定住施策

3. 甲賀市の地域資源を活かしたまちづくり(水口〜土山の文化遺産を活かす事業化)

4. 理想の大津つくろう〜大学生が考える未来の大津〜

5. 玉川っ子検定〜わがまち玉川の魅力発見〜

6. 歴史まちづくり法に基づく草津市のまちづくり

7. 彦根ユネスコ協会の活動への青年層の参画促進について

8. 環境推進員(えこリーダー) への参加

【関連エントリー】

おおつ未来まちづくり学生会議

第2回「おおつ未来まちづくり学生会議」の開催

第3回「おおつ未来まちづくり学生会議」

「おおつ未来まちづくり学生会議」発表会

「おおつ未来まちづくり学生会議」発表会、無事に終了しました。

大学のホームページに「第4回 おおつ未来まちづくり学生会議」の記事

【追記1】▪︎「活動奨励賞」を受賞しました。代表して清水くんが受け取ってくれました。左右は、市役所企画調整課の龍池さん(右)と古田さん(左)。

【追記2】▪︎大津市役所のホームページに、大津市長と「おおつ未来まちづくり学生会議」メンバーとのランチミーティングの様子が掲載されました。

ノルウェー旅行(6) - Stegastein(ステーガスタイン)-

▪︎ひとつ前のエントリー「Aurlandsfjord(アウルランフィヨルド)」で、「ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のソグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます」と書きました。アップしたのは、そのステーガスタインの展望台です。

▪︎ひとつ前のエントリー「Aurlandsfjord(アウルランフィヨルド)」で、「ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のソグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます」と書きました。アップしたのは、そのステーガスタインの展望台です。

▪︎すごいです。これ!! さすが森林の国ノルウェー、木材の合板と鉄筋でできた幅4m・長さ30mのプラットホームが、山肌から突き出ているのです。迫力があります。アウルランフィヨルドからは650mの高さなのだそうです。しかもプラットホームの先端は、ガラス張りです。高所恐怖症の人は無理かも…ですね。ところで、データが復活し、ノルウェーの写真は山ほどあるので、海外の話題は当分ノルウェーが続くかと思います。

ノルウェー旅行(5)- Aurlandsfjord(アウルランフィヨルド)-

▪︎今年の夏のノルウェー旅行の写真、復活しました。デジタル一眼レフでたくさんのノルウェーの風景を撮っていたのですが、データカードが壊れて情報を取り出せなくなっていました。データベース復活を専門とされている会社に依頼して、なんとかデータがほぼ復活したのです。ということで、タイミングは悪いですが、個人的にはプライベートなところでは一番のハイライトとなったノルウェー旅行の写真をアップさせていただくことにいたします。

▪︎今年の夏のノルウェー旅行の写真、復活しました。デジタル一眼レフでたくさんのノルウェーの風景を撮っていたのですが、データカードが壊れて情報を取り出せなくなっていました。データベース復活を専門とされている会社に依頼して、なんとかデータがほぼ復活したのです。ということで、タイミングは悪いですが、個人的にはプライベートなところでは一番のハイライトとなったノルウェー旅行の写真をアップさせていただくことにいたします。

▪︎以前のエントリーに、こう書きました。「ノルウェーでは、あちらで研究に励んでおられる同僚のT先生ご一家のお世話になりました。8月14日には、ベルゲン急行とフロム鉄道を乗り継いでフロムに到着しました。T先生や息子さんのRくん一緒です。翌日、15日には、近くにあるアウルランの村を通って、そこから葛折の道を登り、ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のソグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます。心が洗われるような風景でした」。そうなんです。心が洗われるような風景。自分で撮ったものをアップします。

▪︎この日は、ちょっと小雨がふるような天気でした。8月ですが、肌寒く、ウインドブレーカーを着なければならないような気温でした。必ずしもコンディションはよくありませんでしたが、このような写真を撮ることができました。カメラの腕がよければ、この風景の素晴らしさをもっとお伝えできるのに…残念です。

▪︎とろこで、フロムとかアウルランといっても、どこにあるのかわかりませんよね。ということで、地図で位置を示しておこうと思います。

▪︎こうやって地図を改めて見てみると、イギリスのスコットランドに近いことがよくわかります。少し前にノルウェーの作曲家グリーグに関連してエントリーしましたが、グリーグの曾祖父は、1779年にノルウェーに帰化したスコットランド人でした(世界史をよく勉強された方たちはご存知ですが、ノルウェーとイギリスは関係が深い)。グリーグが生まれたベルゲンは、中世の時代はハンザ同盟の拠点でもありました。ドイツからも近いですね。

ビワマスのこと

■「つながり再生モデル構築事業」(滋賀県琵琶湖環境部環境政策課)の関係で、野洲市にある家棟川の支流に調査にいってきました。先日、地元の「NPO法人家棟川流域観光船」の方たちとの協議のなかで、この支流にビワマスが産卵をするために遡上しているというお話しを、写真とともに伺っていたからです(写真下段右)。地元の皆さんの観察によれば、琵琶湖からやってきたビワマスたちは、家棟川の支流に入り上流に昇ろうとするのですが、河川の構造物が邪魔をして遡上できないようだというのです。また、大きな礫が河床にあって、産卵に適した砂利がないということもご指摘されていました。ということで、ビワマスが遡上し産卵できるようにするために、関係者が集まって現地を調査することになりました。

■この日の調査は、地元からは、「NPO法人家棟川流域観光船」の代表である北出さんと、野洲市環境基本計画の策定に市民として参加された方達3名の皆さんがご参加くださいました。研究者では、「つながり再生モデル構築事業」のモデル地域選定委員会でご一緒した、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤さんが、今回の調査をアレンジしてくださいました。佐藤さん、ありがとうございました。そして、河川に魚道をどのように設置すればよいのかという技術的な点から、同じく選定委員会でご一緒した徳島大学の浜野龍夫先生(生物資源増殖学、地域生物応用学)もご参加くださいました。浜野さんは、ご自身で「私は、便利な水辺のおっちゃんなんですわ」とおっしゃいます。全国各地の河川の魚道設置に積極的にアドバイスし、それぞれの河川にあった魚道を提案をされてきたたくさんの実績をお持ちなのです。その他、行政からは、滋賀県琵琶湖政策課・流域政策局・南部土木事務所から4名の職員の皆さんが、野洲市からは環境課の皆さんが2名、そしてなんと驚いたことに、野洲市長の山仲さんもお忙しいなかご参加くださいました。

■調査は、冷たい雨が降るなかで実施されました。写真をご覧ください。地元の皆さんが困っておられるのは、トップの写真にあるような仮設の「落差工*」をビワマスが超えることができない…ということです。この落差工の手前までは、河川がすでに整備済みで、矢板をうってあるところから上流は未整備のままになっており、その整備の時期も未定なのだそうです。数十年間は整備される予定がない(必要性がない)とのことでした。ということで、現在の「落差工」の状況を確認し計測するために、浜野先生と佐藤さん、そして地元の市民のお1人が川のなかに胴長を着用して入っていかれました。あまり役に立たない環境社会学者の私は、橋の上から見学…。浜野先生からは、写真の中断左のような支流のさらに支流については、ビワマスが遡上しないような工夫をして、落差工に魚道を設置すれば、ビワマスは遡上させることができるというご意見をお聞かせいただけました。工事費もおそらくは600万円程度で済むとのことでした。浜野先生の言われる魚道とは、私たちが通常考える魚道とは異なります。河川の横に階段状の魚道がよく設置してありますが、日本の河川の魚達に不向きなものなのだそうです。こちらをご覧いただくと、浜野先生がご指導されている魚道がどのようなものであるのか、わかります。また、工事費が安く済むのかもわかります。

■こうやって、冷たい雨のなかで立場の異なる人たちが一緒に行動すること、言い換えれば、身体を使って「場を共有することは」とても大切なことだと思います。私たちは、調査のあとは、野洲市の図書館の一室を借りて協議を継続しました。異なる視点から、どうやって魚道を設置していくのか、知恵を出し合いました。生息調査を継続していく。工事費をどうやって捻出するのか。魚道の設置工事には市民参加で行う必要があること。野洲市全体の市民活動・まちづくりの文脈(環境再生型地域づくり)を背景にして、ビワマスの遡上・産卵や魚道設置を位置づける必要があることなど…いろいろ意見が出ました。意見を出すだけでなく、目標に向かってロードマップを作成していくことなども、全員で共有することになりました。

▪︎ところで、ビワマスってご存知でしょうか。ビワマスは、琵琶湖の固有種です。琵琶湖にしか生息していません。ビワマスは、琵琶湖の周囲の河川で生まれた仔魚は、琵琶湖の深いとろこにいって4〜5年かけて40〜50cm前後まで成長します。そして産卵期になると、生まれた河川に遡上していくのです。この産卵期のビワマス、大雨のときに黒く群れをなして河川を遡上することから、アメノウオともよばれています。しかし、そのような群れをなして遡上することは、この野洲市のあたりではあまり見られなくなってきました。河川改修などによる生息環境の悪化などで、生息数が年々減少しているからです。現在は環境省のレッドリストに準絶滅危惧種(NT)として指定されています。 今回、家棟川支流でこの準絶滅危惧種のビワマスの産卵が確認されたことから、家棟川をはじめとする身近な河川にもっと多くの皆さんの関心が向かっていけばよいなあと思っています。そして、流域管理を柱にした、環境再生型のまちづくりが展開していけばよいなと思っています。

*落差工:洪水防止や農業用水確保のために、急勾配の河川の勾配を緩やかにする構造物のことです。落差を河川のなかに設置して、階段状の段差をつけて流れを緩やかにします。そのことで流速を調整するのです。

facebookの投稿

■以下は、今日、facebookに投稿したものです。ひとつは、朝、通勤する近鉄の車内の吊り広告をみて思ったことです。いつもは、facebookの投稿を加筆修正してブログにアップすることが多いのですが、今回は、そのまま掲載させてください。

おおっ、近大や!同業者の「情報発信」は、やはり正直なところ気になる。この状況の中で、気にならない大学人はどうかと思う(たとえば、こんな人…と書きたい気持ちもあるが、やめておこう。自分の定年まではなんとかなるやろ…などとは考えないほうが良い)。

それぞれのニッチをみつけて状況の変化にどう対応・適応できるのか。差別化をはかる際の、質が重要だ。そのための多様な組織内資源に気がつくことも大切だ。そして、状況の変化に適応・対応するスピードも。

昨日は、こういった戦略に関してヒアリングを受けた…というか、夢語りをしてしまった(すみません…)。「アホか!」と言われることを恐れず、妄想=夢を、ちゃんとした志を密かに持った人びとに語り続けていると、いつか創発的に形が浮かび上がり、ひとつの大きなベクトルが生まれ、現実のものとなっていくのだ。

■お読みいただいても、よくわからない話しですよね。自分に言い聞かせているためもあるので、お許しください。そのうちに、何か大学での取り組みに関して報告できるようになるかもしれません。以下も、本日、投稿したものです。こちらは、今の自分のこと、個人的なことでしょうか。

40代の半ばで、今の職場に異動した。学内外、いろんな方達から、いろんな仕事を頼まれ、可能な限り断らずに引き受け、「なんで引き受けてしまったんやろ…」と思うこともあったし、理不尽な目にあって体調を崩してしまったこともあったが、真面目に働き、それなりの成果を出し、同時に自分の中に経験知をためてきた。それが私の心や頭の樽の中で良い具合に絡まり発酵してきた。歳を取って良いことは、そういうことなのかなと思う。

もっとも、これは、これまで出会ってきた皆さんのおかげ。お陰様…とは、こういうことをいうのだ。そういう意味で、いろんな方達から「贈られた」目に見えない「何か」を、自分の中でさらに醸し、今度は社会に向かって「贈り返す」ことが必要だ。

松岡正剛による、ナタリー・サルトゥー=ラジュ『借りの哲学』の書評の最後。

____________

本書の結論は、人間は「借り」からは逃げきることはできないということにある。だからこそ、借りを認め、借りを別の方法で回遊させるしくみを考えるべきだというものになっている。

これは依存関係や貸借関係や贈与互酬関係を、もっと高次化するべきだという構想だ。「借り」を前提にした社会システムこそつくるべきだという構想だ。その具体策や制度案はまったく示されてはいないけれど、その骨格にくるのは、おそらく「返さなくてすむ借り」をシステムの中心にもってくることだろう。

本書は、こんなふうに結ばれている。

‥‥「足りないものがある人」に「借り」を通じてその足りないものが贈与され、「欲望が満たされた人」が今度は何かを贈与して、また別の「足りないものがある人」の欲望を満たす。足りないものをそうやって獲得する社会が待望されるのだ。

_________