U2 Busks in NYC Subway in Disguise

▪︎こういうのに「遭遇」すると、もうびっくりですよね。U2がストリート・ミュージシャンに扮してニューヨークの地下鉄の駅で行ったサプライズ・パフォーマンスのオフィシャル映像です。

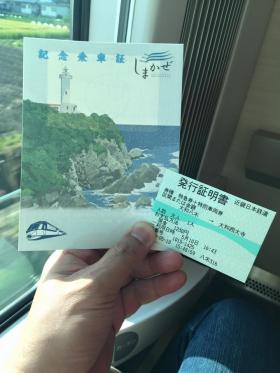

近鉄特急「しまかぜ」に乗る !

▪︎今日は、奈良の近鉄・大和八木駅の近く、新ノ口駅というところまで、運転免許の更新にでかけました。この駅から少し歩いたところに、奈良の運転免許センターがあるのです。地元の警察署でもよかったのですが、今回は、即日発行してくれる運転免許センターのほうに行くことにしました。私が車の免許を初めてとったのは32歳の終わりの頃になります。私の年齢からすると、ずいぶん免許取得は遅い方ではないかと思います。妻からは、「いつになったら免許を取るのか」と言い続けられていましたが、仕事の関係でどうしても必要になることがわかり、慌てて自動車学校に通ったのでした。まわりは、高校をもうじき卒業する若い方達ばかりだったように思います。

▪︎今日は、奈良の近鉄・大和八木駅の近く、新ノ口駅というところまで、運転免許の更新にでかけました。この駅から少し歩いたところに、奈良の運転免許センターがあるのです。地元の警察署でもよかったのですが、今回は、即日発行してくれる運転免許センターのほうに行くことにしました。私が車の免許を初めてとったのは32歳の終わりの頃になります。私の年齢からすると、ずいぶん免許取得は遅い方ではないかと思います。妻からは、「いつになったら免許を取るのか」と言い続けられていましたが、仕事の関係でどうしても必要になることがわかり、慌てて自動車学校に通ったのでした。まわりは、高校をもうじき卒業する若い方達ばかりだったように思います。

▪︎その後、何度も免許更新をしてきたわけですが、必ずスピード違反等の軽微な交通違反が1度はあり、これまでずっと免許は「ブルー」でした。しかし、このたびといいますか、やっと免許の色が「ゴールド」になりました。もちろん、以前と比較して、自動車に乗ることが少なくなっているということもあるのですが、同時に、特にスピードには注意をしてきたこともあります。

▪︎さて、ここからが本題。新しい免許を受け取ったあと、ふだんあまり行くことのない大和八木駅の近くで遅い昼食をとることにしました。そして自宅の方面、北に向かって帰ろうとして駅の時刻表を見たとき、特急「しまかぜ」の文字が見えたのでした。大和八木から大和西大寺まで、おそらく、多くの人びとはわざわざ特急に乗ったりしないのですが、鉄道ファンとしてずっと「カッコイイな〜」と思っていたこともあり、また、なかなか伊勢志摩方面に旅行に行くこともないわけでして、短い距離ですが、ちょこっと乗ってみることしたのでした。いや〜、わざわざ高い料金(1,250円)を払ったわけですが、「プチ鉄」としては満足しました。乗車すると、記念乗車証も渡されました。なんだか、「ありがたい」ですね〜。

▪︎大和八木から、特急に乗って大和西大寺まで乗車すると、「新ノ口連絡線」という線路を走ることになります。大和八木駅では、伊勢方面と大阪とをつなぐ近鉄大阪線と、橿原駅と大和西大寺・京都方面をつなぐ近鉄橿原線とが、オーバークロスしています。近鉄橿原線は地上で、近鉄大阪線は高架になります。そういうこともあり、伊勢方面からやってきた特急は、近鉄大阪線から「新ノ口連絡線」というループ状の線路を通って近鉄橿原線に入ります。おそらく、多くの皆さんにはどうでもよいことなのですが、私自身、この「新ノ口連絡線」を初めて走ることができたのではないかと思っています。いつも、大和八木駅で乗りかえていたように思うからです。ということで、ちょっと嬉しかったりしています。ちょっとだけ鉄道ファンということで「プチ鉄」ですが、鉄道ファンでも「乗り鉄」っぽい自分を改めて自覚しました。この「新ノ口連絡線」に関して、詳しくは、以下のサイトのページ説明をご覧いただければと思います。

近鉄路線網の妙

社会学部ホーページに記事が出ました!

▪︎龍谷大学社会学部のホームページの「NEWS」の欄に、「北船路米づくり研究会」の活動状況が掲載されました。社会学部広報委員会の皆様、ありがとうございました。

第4回「夏原グラント」から助成を受けます!

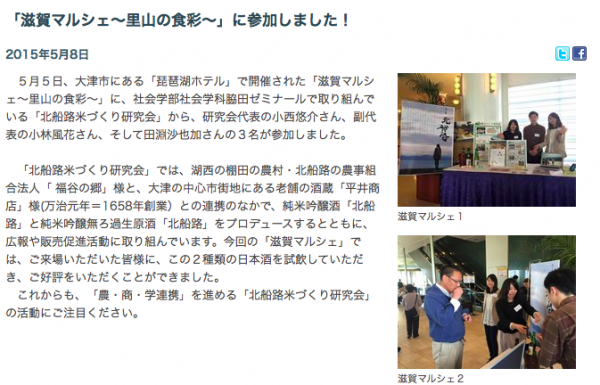

「滋賀マルシェ~里山の食彩~」に参加しました!

ブランド動画「Unlimited Imginaton」が完成

▪︎龍谷大学のホームページにアップされた動画です。ぜひ、ご覧ください!! トップに貼り付けた動画は、ダイジェスト版です。

2015年5月8日

各学部(10学部)から選出された教員が、自身の教育・研究内容等を分りやすくTED形式でプレゼンテーションし、本学での学びが社会や未来の自分にどのように繋がっていくのかを想像してもらう取り組み「Unlimited Imagination」の動画がこの度完成しました。

本取り組みは、3月末のオープンキャンパス、また深草キャンパス新棟の和顔館のオープニングイベントとして実施された取り組みとなります。

教員のプレゼンテーション内容はもちろん、ゼミ学生等がスピーカーの教員紹介をおこなう様子も見どころ満載です。

完成した動画は10学部の動画に加え、ダイジェスト編、メイキング編の合計12本です。是非ご覧ください。

▪︎初めのほうで、経営学部の藤岡章子先生が語っておられること、私がゼミで指導している「北船路米づくり研究会」と同じだ…と思いました。政策学部の深尾昌峰先生が語る「社会はきっと変えることができる」「難しいけど、社会はきっと変えることができる」といのもそうです。かなり準備と練習をして本番を迎えられているようですが、どの教員の皆さん、そしてそれぞれの教員を紹介する学生の皆さんも素晴らしいですね。

▪︎以下のページでは、すべての学部のプレゼンテーションを動画で視ることができます。

ブランド動画「Unlimited Imginaton」が完成

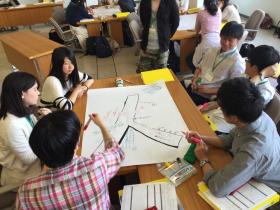

エンパワ8期生の全体講義

▪︎金曜日は、「大津エンパワねっと」8期生の「地域エンパワねっとⅠ」の講義でした。最初に事務連絡をしたあと、まずは「大津エンパワねっと」の活動地域である瀬田東学区と中央地区の2ヶ所での「地域デビュー」(地域の方達にお話しを伺う&簡単な町歩きをする)のあと、感じたこと・考え方ことを、「ワールドカフェ」の方法を使って全体で共有することにしました。授業の進行については、私が担当しているのですが、どうもあまりうまく進めることはできなかった…という感じでしょうか。この「ワールドカフェ」に関しては、学外の中高年の方たちを対象としたセミナー等で経験を積み重ねてきてはいるのですが、その時とは同じようにはいきませんでした。まあ、こういうこともありますね。

▪︎金曜日は、「大津エンパワねっと」8期生の「地域エンパワねっとⅠ」の講義でした。最初に事務連絡をしたあと、まずは「大津エンパワねっと」の活動地域である瀬田東学区と中央地区の2ヶ所での「地域デビュー」(地域の方達にお話しを伺う&簡単な町歩きをする)のあと、感じたこと・考え方ことを、「ワールドカフェ」の方法を使って全体で共有することにしました。授業の進行については、私が担当しているのですが、どうもあまりうまく進めることはできなかった…という感じでしょうか。この「ワールドカフェ」に関しては、学外の中高年の方たちを対象としたセミナー等で経験を積み重ねてきてはいるのですが、その時とは同じようにはいきませんでした。まあ、こういうこともありますね。

▪︎「ワールドカフェ」のあとは、グループづくりを行いました。「地域デビュー」を行ったことをもとに、「自分はどちらの地域で活動するのか」を決めてもらいました。当然のことながら、どちらにも決めかねる人も出てくるのですが、最後は、なんとかどちらかに決めてもらうことができました。その上で、関心のあるテーマごとに、チームを自分たちで作ってもらいました。あまり時間をかけることなく、5人から6人のチームが出来上がりました。今後は、このチームで、前期には、活動テーマを明確にして、課題「発見」することになります。後期は、その課題を「解決」するためのプロジェクトを地域の皆さんのご協力を得ながら展開していきます。そして、最終的「成果」を共有できるように頑張って取り組んでもらいたいと思います。

▪︎トップの写真は、「地域エンパワねっとⅠ」の授業を行っている1号館6階の教室から撮ったものです。瀬田丘陵の森は、新緑真っ盛りです。

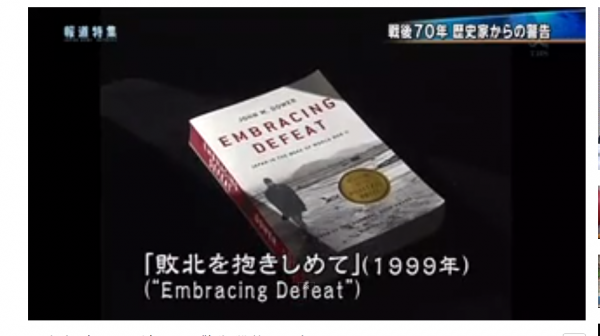

歴史家ジョン・ダワーの警告

■TBSの報道番組「報道特集」で、5月2日に「戦後70年歴史家からの警告」が放送されました。インタビューを受けているのは、アメリカの歴史学者であるジョン・ダワーさんです。日本近代史をご専門とされており、『敗北を抱きしめて―第二次大戦後の日本人 (上・下)』(岩波書店, 2001年/増補版2004年)は、日本でも特に有名ですね。この作品は、ピュリツァー賞を受賞したことでもよく知られています。以下は、そのインタビューを文字おこしをしたもののようです。

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4234.html

▪︎「報道特集」は、YouTubeにも動画がアップされていましたが、TBSからの申し出があり現在では削除されています。こちらは、別の動画です。

http://www.dailymotion.com/video/x2owate_戦後70年-歴史家ジョン-ダワーの警告_news

おいしいトンテキ

▪︎日々の身の回りの出来事を淡々とレポートしていくことに決めているので、なんだか食べログのようなエントリーもたまに入ります。申し訳ありません。

▪︎日々の身の回りの出来事を淡々とレポートしていくことに決めているので、なんだか食べログのようなエントリーもたまに入ります。申し訳ありません。

▪︎6日(火)の「滋賀マルシェ〜里山の食彩」に参加したときの昼食の写真です。「滋賀マルシェ」は琵琶湖ホテルで開催されましたが、琵琶湖ホテルから少し西に向かった、京阪石山坂本線の島ノ関駅近くに、「肉食堂 最後にカツ」という変わった名前のお店があります。その変わった店名が入ったブルーのテントが目印になります。中に入ると、カウンターと、向かい合ってなんとか2人が座ることのできる小さなテーブルがあるだけです。大変狭いです。入り口側には食券販売機が置いてあります。メニューはいたってシンプルです。基本は、トンテキです。トンテキ(豚肉のステーキ)は、「伝説のトンテキ」、「究極のトンテキ」、「至高のトンタル」の3種類。あとは、カレーやトン丼ということになります。

▪︎ふだん、肉をたくさん食べたい…という願望はあまりないのですが、この日は、近くにいたものですから、噂の「肉食堂」に行ってみることにしたのです。胃袋の要求というよりも、脳みその好奇心からという感じでしょうかね。この日注文をしたのは、「伝説のトンテキ」です。鉄板に乗ってだされますが、その厚みが半端でありません。厚いです。店名も半端ではありませんが、店名の勢いがこの豚肉の厚みに現れています。そこに、山盛りの千切りキャベツと、ローストしたニンニクが添えられます。肉には、トンテキ用の特性のソースがかかっています。厚みのある豚肉とうまく調和して大変美味しくいただきました。余分なものはついてきません。まさに「肉食堂」です。いつも行列ができていることで有名です。人気があります。

▪︎この「肉食堂 最後にカツ」の2店目が、大津駅前に出店します。なんと、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」の並びになります。ランチがメインと聞いていますが、大津駅前でもいただけるようになるのですね。これは良い情報です。

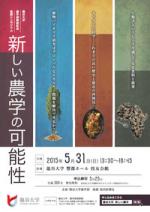

農学部開設記念講演会

■今年度の4月、瀬田キャンパスに農学部が開設されました。農学部のホームページには、次のように学部のコンセプトを説明しています。

■今年度の4月、瀬田キャンパスに農学部が開設されました。農学部のホームページには、次のように学部のコンセプトを説明しています。

---------------------

自然科学領域に軸足を置きつつ社会科学領域をも包摂した農学教育を通じて、人の「いのち」を育むために欠かすことのできない「食」とそれを支え人びとの豊かな暮らしに貢献する「農」との二つの観点から、それぞれの役割や意義を体系的に結びつけた教育をおこないます。

ここでは、農作物を基盤とした「食」の「生産」から「加工」「流通」「消費」「再生」に至る一連の流れを「食の循環」として捉え、これらを科学的に考察します。こうした教育を通じて、循環の各プロセスに内在する「農」と「食」にかかる諸問題や相互の関連性を発見するとともに、それらの課題解決に向けた方策を探求し、人類と自然環境が調和した「持続可能な社会」の実現をめざします。

また、科学的な根拠に基づく知識や技術を教授することで、食料の生産から流通に至るまでの過程や経路を正しく理解して「食の安全・安心」に資することができる担い手を育成します。

このように、本学部では、農学を基盤とした専門的な見地から「食」や「農」にかかる諸問題を捉え、自然と人間社会のあり方について、現在から将来を展望し、多面的にものごとを考え判断・実行できる力、すなわち、「本質を知り未来に立つ力」を養います。

---------------------

■その農学部で、以下のような開設記念のシンポジウムが開催されます。詳しくは、こちらをクリックしてご覧ください。個人的には、三番目のヨハン・ポティエさんの講演を聞いてみたいのですが、時間の関係で無理っぽいですね~。

テーマ:龍谷大学 農学部開設記念 国際シンポジウム

「新しい農学の可能性」

日時:2015年5月31日(日)13:30-16:45

会場:龍谷大学 響都ホール 校友会館

http://www.ryukoku.ac.jp/ryudaihall/access/

主催:龍谷大学農学部 後援:読売新聞社プログラム:

13:30~13:35 開演(13:00開場)

主催者代表挨拶/赤松 徹眞(龍谷大学学長)

13:35~13:50 講演趣旨説明/末原 達郎(龍谷大学農学部長)

13:50~14:40 招待講演1

「植物バイオマス研究はグローバルなエネルギー問題を解決できるか?」

講演者/ カール・ダグラス博士(カナダ・ブリティッシュ コロンビア大学教授)

14:40~14:50 休憩

14:50~15:40 招待講演2

「キッチンの科学-これまでの長い歴史と最近の再発見-」

講演者/ ハロルド・マギー博士(米国・食品科学ライター)

15:40~15:45 休憩

15:45~16:35 招待講演3

「人類学というレンズを通して見る食料と農業-グローバルな結びつきと

ローカルな結果-」

講演者/ヨハン・ポティエ博士(ロンドン大学名誉教授)

16:45 閉会

「ishigama」のご縁

▪︎琵琶湖ホテルで開催される「滋賀マルシェ」に「北船路米づくり研究会」として参加してきました。ご来場くださった皆様に純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸酒「北船路」を試飲していただきました。ありがとうございました。「滋賀マルシェ」のあとは、平井商店さんにご挨拶に伺い、夕方からは、長等にある「ishigama」に、マルシェで頑張ったゼミ生の小西くんとお邪魔しました。

▪︎琵琶湖ホテルで開催される「滋賀マルシェ」に「北船路米づくり研究会」として参加してきました。ご来場くださった皆様に純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸酒「北船路」を試飲していただきました。ありがとうございました。「滋賀マルシェ」のあとは、平井商店さんにご挨拶に伺い、夕方からは、長等にある「ishigama」に、マルシェで頑張ったゼミ生の小西くんとお邪魔しました。

▪︎ビックリすることがありました。オーナーの福本さんから紹介していただいたTさんは、大津の地域づくり活動に関わりながら、このお店で働いておられるのですが、話しをしていると、かつては私のゼミに来ることになっていたというのです。ご事情があってそうはなりませんでしたが、これにはビックリです。いうなれば、私の「幻のゼミ生」であるわけですね。Tさんには、「北船路米づくり研究会」の活動にもご関心をもっていただき、これから大津のまちづくりを盛り上げていこうという話しに展開していきました。若いTさんには、期待したいと思います。写真は、できあがりつつある小西くんも含めて撮った記念写真です。小西くんは、「幻の先輩」に出会ったわけです!!

▪︎もうひとつ、ビックリすることがありました。昨晩は、その高校の同窓生であるIさんともお知り合いになることができました。こちらのIさんも、オーナーの福本さんや、シェフの堀さんからのご紹介でした。福本・堀両氏が、Iさんのお連れ合いと大学時代の友人関係…ということでご来店されたようです。ご夫妻がお隣の席に座られたので、お話しをさせていただいたところ、神戸にお住まいということで、さらに話しがはずみ、さらにさらに、奥様が私と同じ兵庫県立兵庫高等学校の出身であることもわかったのでした。とはいっても、お父様よりも私の方のほうがずっと年齢が上で、奥様とは卒業年次も25年ほどの違いがあります…。

▪︎もうひとつ、ビックリすることがありました。昨晩は、その高校の同窓生であるIさんともお知り合いになることができました。こちらのIさんも、オーナーの福本さんや、シェフの堀さんからのご紹介でした。福本・堀両氏が、Iさんのお連れ合いと大学時代の友人関係…ということでご来店されたようです。ご夫妻がお隣の席に座られたので、お話しをさせていただいたところ、神戸にお住まいということで、さらに話しがはずみ、さらにさらに、奥様が私と同じ兵庫県立兵庫高等学校の出身であることもわかったのでした。とはいっても、お父様よりも私の方のほうがずっと年齢が上で、奥様とは卒業年次も25年ほどの違いがあります…。

▪︎ビジネスを通してまちに貢献しようと頑張っておられる大津の「ishigama」さんで、卒業した神戸の高校の、それもかなりお若い同窓生の方とご一緒できるとは思ってもみませんでした。これにもビックリです‼︎ いろいろ、楽しい「同窓生ならではの話し」ができました。思うに、世間は狭いです。「ishigama」、恐るべしです‼︎ いろいろなご縁を育む場所である「ishigama」に、これからも期待したいと思います。

【追記1】▪︎この日、Tさんは地元の中学校時代の飲み会だったようで、Tさんの友人で農政関連のお仕事をされているFさんとも知り合いになることができました。なにか、おもしろい展開になりそうな…予感がします。「ishigama」って本当におもしろいお店です。

【追記2】▪︎この日、アルバイトに入っていたのは、エンパワ7期生のHくんでした。じつに、テキパキと仕事をこなしている様子を拝見してびっくりしました。すごいよ、Hくん。

【追記3】▪︎翌日のことになりますが、Iさんご夫妻には純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」をお買い求めいただきました。ありがとうございました。

琵琶湖ホテルで「滋賀マルシェ~里山の食彩~」

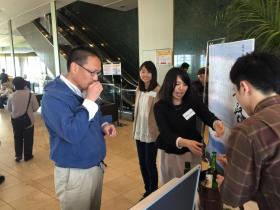

▪︎昨日、大津市にある「琵琶湖ホテル」で開催された「滋賀マルシェ」に、「北船路米づくり研究会」も出店してまいりました。学生3名と私の4名で参加させていただきました。私たちのブースは、正面玄関から入ってすぐ、2階ロビーにありました。滋賀県内からたくさんの企業・団体が出店されていました。このイベントのサブタイトルに入っている「食彩」にふさわしく、それぞれ自慢の食品や野菜の数々を販売されていました。いっぽう、私たちの方はどうかといえば、北船路の野菜生産が端境期に入っていることから野菜の販売はできませんでした。また、プロデュースした日本酒に関しても、酒販売の免許を持っていないことから、あくまで試飲をしていただく程度…ということになりました。販売する商品がないことから、地味なブースになりそうなところを、日本酒のポスターや研究会のポスターやチラシ等でかざりつけ、なんとか雰囲気だけは醸し出すように努力したのでした。トップの写真が、完成したブースです。

▪︎私たち「北船路米づくり研究会」のブースでは、農事組合法人「北船路 福谷の郷」の農家の皆さんが生産された吟吹雪という酒米を原料に、大津の中心市街地にある老舗の酒蔵「平井商店」さん(万治元年=1658年創業)の方で醸造していただいた純米吟醸酒「北船路」と、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の2種類を持参し、ご来場の皆さんに試飲していただきました。多くの皆さんに、清酒と生原酒のそれぞれの味わいを楽しんでいただくことができました。皆さん一様に、2つのお酒の美味しさに満足されたり、驚かれたり。免許の関係からお酒を販売できないことは残念でしたが、学生たちと必死になって丸屋町商店街にある平井商店さんのことをアピールさせていただきました。

▪︎この日のイベントには、直接、存知あげている団体の皆さんが多数参加しておられました。滋賀で「野菜ソムリエ」の活動をされている立花尚子さんたちのグループ。龍谷大学大学院理学研究科の本郷真理くんたちが大学の枠を超えて取り組んでいる「お野菜大学」。また、ゼミ生が卒業論文等で大変お世話になった山川君枝さんの「北比良グループ」。研究プロジェクトでお世話になっている甲賀市の「甲賀もち工房」。滋賀県庁時代に同僚だった方が参加している「滋賀の食事文化研究会」さん、それから市役所の職員の皆さん…。じつにたくさんの方たちが参加されていました。

▪︎そのようななかで、驚いたことがもうひとつありました。それは、私が滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している時代に研究プロジェクトでお世話になった、近畿大学農学部の山根猛先生にお出会いしたことでした。すでに近畿大学は退職され、現在では、「琵琶湖みらい研究所」にお勤めとのことでした。これは、びっくりしました。最後にお会いしたのは、15年以上昔のことかと思います。このようなイベントは、様々な団体同士の関係性や、関係者間の社会関係を鼓舞・強化する役割があります。来場者の皆さんや主催の琵琶湖ホテルだけでなく、私も含めて、出店した多くの皆さんにとっても、意味や価値のある場になったのではないかと思います。「琵琶湖ホテル」の担当者の方がおっしゃっておられましたが、これからこのようなイベントを時々開催していきたいとお考えのようです。企業のCSRとしても重要なことなのではないかと思います。

▪︎写真ですが、左が「お野菜大学」の皆さん。右は三井寺の「ベンベン」。この日のイベントには、大津・滋賀の「ゆるキャラ」が大集合しました。「べんべん」は、三井寺さんのゆるキャラです。頭が三井の晩鐘の鐘です。僧兵の白い頭巾もかぶっています。カバンをぶら下げていますが、そのなかには自分の名刺を入れていました。学生の一人が「カバンのなかには何が入っていの?」と直接ストレートに質問をしたところ、写真ように名刺をもらうことができました。