研究部・瀬田の引っ越し

▪︎研究部・瀬田の事務室が引っ越ししました。こんどの事務室は、瀬田キャンパス1号館にあります。まだ職員の皆さんが、運び込まれた荷物の荷解きと整理にあたっておられます。ご苦労様です。山盛りの業務をこなしながらの引っ越しです。少しでも時間が惜しいのに、そして今日は台風のなか、本当にご苦労様でした。私の方は、引っ越し作業でてんてこ舞いの職員の方たちには申し訳なかったのですが、深草キャンパスからやってこられた事務部長さんと、研究部の様々な案件に関して相談をしておりました。少しずつですが、前進しているように…思います。しかし、研究部全体の仕事量からすれば、圧倒的にマンパワーが足りません。まあ、これはどこの部局もそうなのですが。

台風11号

▪︎台風11号がやってきました。朝6時の時点でJR琵琶湖線が京都-米原間で「運転見合わせ」をしていました。7時過ぎには、とりあえず「運転再開」されたようです。ということで、「授業休止の取扱基準」という大学の基準からすると、午前中は休講措置が取られるのかなと思っていました。ところがです。違っていました。「運転見合わせ」であって「運転中止」ではないという判断から、休講ではないというのです。「運転見合わせ」だと通常通り授業をするというのです。なんだか、大変紛らわしいです。しかも、大学のホームページはサーバーの調子が悪いのか、なかなかつながりません。休講かどうかが心配になった学生たちが一斉にアクセスしたから…なのかどうかわかりませんが、肝心のときにつながらないのです。困りました。

▪︎ちなみに、京都産業大学、滋賀県立大学、立命館大学びわこ草津キャンパスは、少なくとも午前中は休講措置をとったようです。しかし、我が龍谷大学はそうではありませんでした。休講と勘違いした龍大生も多かったのではないかと思います。また、実質、瀬田キャンパスだと、授業に間に合わない学生も多数いたのではないかと思います。また、深草キャンパスはもちろん通常通り授業をしているのですが、滋賀県に住んでいる学生はおそらくは授業に出ることができなかったと思います。学生間で、授業に出ることができる学生とできない学生がいるというのは、かなりまずいように思います。今後の大学全体としての判断を待たねばなりません。

▪︎私はといいますと、京都に到着したときに、普通電車が2時間遅れになっていました。これはいつ来るのかわからないなと思い、問題なく運転している湖西線に乗り、まずは大津京駅までいき、そこからは京阪電車石山坂本線に乗り換えて石山まで移動しました(トッブの写真)。石山からは、タクシーでなんとか瀬田キャンパスに到着しました。大学に到着すると、理工学部のS先生に出会いました。S先生からお聞きしたのですが、学生のばあい、誰か一人が大学に電話かけて通常通りと聞き、LINEやTwitterで友達に情報を流していく…という状況があったとのことでした。今時ですね〜。

▪︎さて、今日はもうひとつ気がかりなことがありました。この台風の騒動のなかで、瀬田キャンパスでは、私が部長を務める研究部の事務室が、智光館の2階から1号館の1階に引っ越すことになっていたのです。キャンパスに到着すると、職員の方たちが引っ越し作業に取り組まれていました。もちろん、什器等をトラックで移動させるのは業者さんですが、台風のさなかの引っ越しは大変です。写真は、新しい事務室です。まだ、あまり什器が搬入されていません。以前は、情報メディアセンターの事務室があった部屋です。研究部長の執務室も、ここに移動します。

▪︎さて、今日はもうひとつ気がかりなことがありました。この台風の騒動のなかで、瀬田キャンパスでは、私が部長を務める研究部の事務室が、智光館の2階から1号館の1階に引っ越すことになっていたのです。キャンパスに到着すると、職員の方たちが引っ越し作業に取り組まれていました。もちろん、什器等をトラックで移動させるのは業者さんですが、台風のさなかの引っ越しは大変です。写真は、新しい事務室です。まだ、あまり什器が搬入されていません。以前は、情報メディアセンターの事務室があった部屋です。研究部長の執務室も、ここに移動します。

龍谷大学農学部と大津市とが連携

▪︎研究部の仕事で忙しく、最近の(社会学部以外の)他学部の動きを把握していませんでした。これは、農学部の取り組みです。以下は、龍谷大学研究部のホームページからの記事の転載です。研究部長ですが、この記事が研究部のページに掲載されているとは知りませんでした…(なんということだ)。

本学農学部が大津市と取り組む「大津の特色を生かした地産地消推進モデルの構築」をテーマとしたプロジェクトがスタートしました(環びわ湖大学・地域コンソーシアム「大学地域連携課題解決支援事業2015」採択事業)。

大津の農業はその大半を稲作が占めており、野菜や果樹、花きの生産量や種類が少ないというのが現状です。今回のプロジェクトでは、生産量の少ない大津の在来野菜の一部を本学学生が継承し、生産量の拡大や普及活動に取り組むとともに、将来的には観光施設での販売や加工品の開発までを見据えた取り組みとなることを目指しています。

具体的には、大津の伝統野菜である「坂本菊」(食用菊)と「近江かぶら」について、本学学生がこれまでの経緯や歴史的な背景、調理方法等を学ぶとともに、これらの伝統野菜を栽培することで、若い世代への食文化の継承を図ります。また、伝統野菜を用いた新しいレシピや加工品についての検討を行い、新規販路への試験的な提供などについても取り組んでいく予定です。

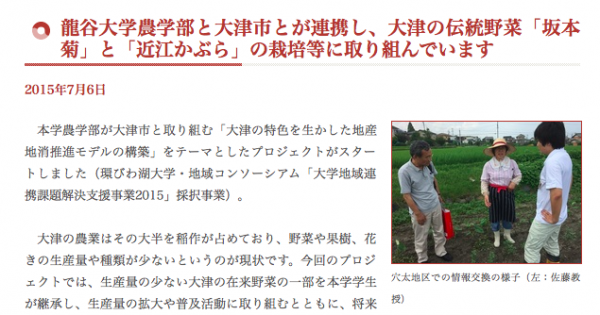

先日には、本学農学部資源生物科学科の佐藤 茂 教授が、大津市坂本にある穴太(あのう)地区を訪れ、「坂本菊」の生産者の方と情報交換を行い、「坂本菊」の苗を譲り受けました。生産者の方からは、「坂本菊」は栽培がとても難しく、坂本以外の地域ではうまく育たないといった話しや、一度栽培した土壌は数年休ませる必要があるといった話しをうかがいました。

譲り受けた苗は、本学瀬田キャンパス内の温室の他、各所で植え付けを行って栽培環境ごとの状況を比較するとともに、他県産の食用菊の品種も同時に植え付け、多品種間での比較も行います。

また、もう一つの伝統野菜である「近江かぶら」は、約400年の歴史を持つ古来からの白かぶで、京の伝統野菜である「聖護院かぶら」のルーツでもあるとも言われています。

現在大津市では、「近江かぶら」の特徴を示す逆ハート形の個体を選抜しながら、より本来に近い「近江かぶら」の栽培に取り組んでいます。本プロジェクトにおいても、大津市が選抜した種を植え付け、「近江かぶら」を大津市の特産品として復活させることを目指し、今後取り組んでいく予定です。

▪︎地域連携の側面でも農学部の皆さんは頑張っておられますね。う〜〜ん、社会学部は、どうした。もっとアクティプに展開していかんとあかん。

瀬田キャンパスのマグリット

■なんだか、毎日、業務日誌のようなことばかり書いています。昨日は、午前中が深草キャンパスでした。深草での用事を済ませて瀬田キャンパスに移動。大学評価支援室の職員の皆さんと、研究部の自己点検評価にかかわる意見交換を行いました。テレビ会議です。そのあとは、社会学部の教授会と研究科委員会。すべて終了すると、こんな写真のような時間帯になっていました。晩の19時過ぎだったかと思います。写真は、瀬田キャンパスの図書館の建物を写したものです。この写真をfacebookにアップしたところ、画家である知人のTさんから、次のようなコメントをいただきました。「マグリットの絵みたい♪北欧の空♪みたい♪近くは、真っ暗なのにうっすら青色の空~♪きれいですね~♪」。

■なんだか、毎日、業務日誌のようなことばかり書いています。昨日は、午前中が深草キャンパスでした。深草での用事を済ませて瀬田キャンパスに移動。大学評価支援室の職員の皆さんと、研究部の自己点検評価にかかわる意見交換を行いました。テレビ会議です。そのあとは、社会学部の教授会と研究科委員会。すべて終了すると、こんな写真のような時間帯になっていました。晩の19時過ぎだったかと思います。写真は、瀬田キャンパスの図書館の建物を写したものです。この写真をfacebookにアップしたところ、画家である知人のTさんから、次のようなコメントをいただきました。「マグリットの絵みたい♪北欧の空♪みたい♪近くは、真っ暗なのにうっすら青色の空~♪きれいですね~♪」。

■ルネ・マグリット( 1898年~1967年)は、ベルギーの生まれた画家です。空中に浮かぶ岩、鳥の形に切り抜かれた空…といったシュールレアリスムの作品が有名なので、ご存じの方もおられるかと思います。ところで、このマグリットの作品のなかには、「光の帝国」というシリーズの作品があります。絵の下半分は夜なのに、どういうわけか上半分が昼の青空…という不思議な作品です。Tさんは、昨日撮ったこの写真が、そのマグリットの「光の帝国」という作品群の雰囲気に似ているというのです。そういわれてみると、なるほどそうだよな~という気持ちになりました。夜と昼間の境目の風景は、人びとの想像力を刺激します。

正門での一礼

▪︎昨日は、研究部の仕事で、大宮キャンバスに研究事務部長・課長のお2人と一緒に出かけました。文学部で開催される会議で、いろいろ報告・相談をさせていただくためです。大宮キャンパスは、いつ来ても、素晴らしい雰囲気です。そのことについては、少し前のことになりますが「大宮キャンパス」というエントリーにも書きました。

▪︎昨日は、研究部の仕事で、大宮キャンバスに研究事務部長・課長のお2人と一緒に出かけました。文学部で開催される会議で、いろいろ報告・相談をさせていただくためです。大宮キャンパスは、いつ来ても、素晴らしい雰囲気です。そのことについては、少し前のことになりますが「大宮キャンパス」というエントリーにも書きました。

▪︎写真は、会議での報告・相談を終えて、大宮キャンパスの正門を出るときに撮ったものです。事務部長・課長のお2人は、本館の方に向き、一礼されました。前回、事務部長さんと一緒に大宮キャンパスに来たときも、同様に一礼されておられました。当たり前のようにさっと一礼されていること、とっても素敵だなあと思っています。お2人は龍谷大学のご出身ですが、学生の頃から、こうやっておられたのでしょうね。では、最近の学生はどうなのか…。今回、私はそういう学生は見かけませんでしたが、半分ぐらいの学生は一礼するのではないかとのことでした。。

▪︎ところで、このような「正門での一礼」については、おそらく、戦前はたくさんの学校で行われていたと思います。これは推測ですが、戦後になっても、私立の学校では、この「正門での一礼」を続けているところが、まだたくさんあるのではないかと思います。私自身も、小学校の1年生から4年生まで、北九州市の戸畑区にあるカトリック系の私立に通っていました。そのときも、「正門での一礼」を行っていました。

▪︎柔道の選手が、試合会場の畳に登るときと降りるとき、必ず一礼をしますよね。また、高校や大学の野球部でも、球場に入るときと出るとき、一礼をしているように思います。ここには、なにか共通したものがあるように思います。それは、お寺や神社にお参りするとき、門や鳥居をくぐったときに一礼することとも共通しているように思います。

夏

▪︎猛烈に暑くなってきました。これからが夏本番だというのに、すでに暑さに辟易してきています。梅雨って明けたんでしたっけ?まだですよね〜。年をとればとるほど、夏の暑さが嫌になってきました。若い頃は、平気だったんですけどね〜。昨日は、特に暑かったように思います。真っ青な空、強い日差し。写真からも、それが伝わってくれば…。

▪︎猛烈に暑くなってきました。これからが夏本番だというのに、すでに暑さに辟易してきています。梅雨って明けたんでしたっけ?まだですよね〜。年をとればとるほど、夏の暑さが嫌になってきました。若い頃は、平気だったんですけどね〜。昨日は、特に暑かったように思います。真っ青な空、強い日差し。写真からも、それが伝わってくれば…。

▪︎台風も迫ってきているようですね。台風11号です。明日、木曜日の晩には、西日本太平洋側に接近し、明後日、金曜日にかけて上陸するおそれがある…とのことです。台風の進路の予想をみると、四国と中国地方を縦断しそうです。そして近畿圏も強い暴風雨の影響を受けそうです。こまりましたね。週末は、京都の総合地球環境学研究所で大切な研究会議があるのですが…。大丈夫かな。今日も昼間はもちそうですが、晩からは雨が降り始めます。予報をみると、ずっと天候が悪そうですね。明日からは、「雷を伴って1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所もある見込み」との予報も出ています。困りましたね〜。

シンポジウム「宗教教誨の現在と未来~日本人の宗教意識~」

■7月11日、朝から総合地球環境学研究所で会議があり、私自身は参加できませんでしたが、13:30から17:30まで、龍谷大学深草学舎和顔館B201教室で、シンポジウム「宗教教誨の現在と未来~日本人の宗教意識~」が開催されました。会議がなければ、参加したかったのですが、残念です。以下は、大学のホームページに掲載された記事からの引用です。

7月11日、龍谷大学矯正・保護総合センターは、文部科学省科学研究費助成事業・新学術領域研究〔法と人間科学〕「犯罪者・非行少年処遇における人間科学的知見の活用に関する総合的研究」と協働して、「宗教教誨の現在と未来」をテーマにシンポジウムを本学深草学舎和顔館B201教室で開催し、約300名の方が参加しました。

シンポジウムでは、福島至龍谷大学矯正・保護総合センター長の主催者挨拶に続き、石塚伸一龍谷大学大学院法務研究科教授(上記研究代表)から本シンポジウムの企画趣旨について説明がなされました。

第1部では、大谷光真氏(浄土真宗本願寺派前門主)をお迎えし、昨年ノンフィクション「教誨師」を上梓されたジャーナリストの堀川惠子氏がインタビュー形式で、宗教と教誨についてお話しを伺いました。

続いて、第2部では、「犯罪と宗教教誨」をテーマに赤松徹眞氏(龍谷大学学長)、平野俊興氏(東京拘置所教誨師)、平川宗信氏(名古屋大学名誉教授)が講演をおこないました。

また、第3部では、会場の方からのご意見も伺いながら、第1部、第2部の登壇者全員で意見交換をしました。

本シンポジウムは、矯正施設における教誨師の活動を通して、現代社会において宗教の果たす役割や犯罪者の更生などについて考える有意義な機会となりました。

■幸いなことに、シンポジウムに参加できなかった人たちのために、YouTubeの動画もアップされていたので、ここにも動画を張り付けておこうと思います。

シンポジウム第1部・第2部

シンポジウム第3部

夕暮れの深草キャンパス

香りのプレゼント

▪︎今日は、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で、朝から打ち合わせの会議を持ちました。ウイークデーは、大学の研究部の仕事に拘束されているため、週末にしか研究所に行けません。申し訳ないのですが、休日にもかかわらず、参加している研究プロジェクトのリーダーの奥田さんと、私がいろいろ仕事をお願いしているPD研究員の浅野さんが、出勤してくださいました。感謝です。本当は、頻繁に研究所に通って、プロジェクトを進捗させるための仕事に取り組みたいのですが、なかなか…です。

▪︎今日は、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で、朝から打ち合わせの会議を持ちました。ウイークデーは、大学の研究部の仕事に拘束されているため、週末にしか研究所に行けません。申し訳ないのですが、休日にもかかわらず、参加している研究プロジェクトのリーダーの奥田さんと、私がいろいろ仕事をお願いしているPD研究員の浅野さんが、出勤してくださいました。感謝です。本当は、頻繁に研究所に通って、プロジェクトを進捗させるための仕事に取り組みたいのですが、なかなか…です。

▪︎打ち合わせの会議は、昼過ぎには終了しました。帰り、気分転換に、ショルダーバックのなかから小さなオードトワレの瓶を取り出しました。右の写真が、その瓶です。蓋をあけると、先がローラーになっており、肌に転がすと、暑い夏にぴったりの爽やかな香りがしてきます。もちろん、加齢臭対策なんかのために自分で買ったわけではありません。先月、息子が「父の日」にプレゼントしてくれたのです。このオードトワレの爽やかな香り、気分転換にもなります。ありがたいです。

龍谷大学社会学部・現代福祉学科

▪︎私が勤務する龍谷大学社会学部では、社会福祉学系2学科を「現代福祉学科」に改組することになりました。以下は、大学のホームページからの引用です。

現代社会は、家族や地域の力が弱まり人々は孤立しがちです。厳しい社会情勢のなか、孤立した人や家族は貧困状態に追いやられ、そこから虐待や病気が生じることもよくみられます。このように一つの問題は他の問題へと拡がり、複雑に重なって深刻な状態がうまれ、さらに次の世代にも影響していきます。

このような社会状況において、社会福祉は、施設や相談機関などのいわゆる福祉現場にとどまらず、行政、学校、職場など多様な領域でその視点と方法が求められるようになっています。さらにNPO活動やソーシャルビジネスの分野で社会福祉の知見をいかした新しい支援の取り組みも始まっています。

2016年度からスタートする「現代福祉学科」は、現代が求める社会福祉のあり方を学び、幅広い領域で社会貢献できる人材の養成を目指します。

▪︎来年からの、この新しい学科の開設されます。そのため、受験生用にトップのような動画が制作されました。ぜひ、ご覧ください。