エンパワ3期生に呼び止められ…

▪︎昨晩は、他学部で教員をされている方と、春からの学内の仕事の打ち合わせも兼ねての「呑み」でした。場所は、いつもの大津駅前です。「セクショナリズムの壁を越えよう」、お互いに同じ思いだったことを了解しました。「同じ理想に向かって、『壁』を超えて繋がり、一緒に夢を少しずつ実現できる!」と確信できた夜でした。働くって、こういうことですよね。

▪︎昨晩は、他学部で教員をされている方と、春からの学内の仕事の打ち合わせも兼ねての「呑み」でした。場所は、いつもの大津駅前です。「セクショナリズムの壁を越えよう」、お互いに同じ思いだったことを了解しました。「同じ理想に向かって、『壁』を超えて繋がり、一緒に夢を少しずつ実現できる!」と確信できた夜でした。働くって、こういうことですよね。

▪︎気分が良くなり奈良の自宅に帰宅する途中、京都駅西改札口前で、京都駅で「せんせー‼︎」と呼び止められました。地域連携型教育プログラム「大津エンパホねっと」コースのエンパワ3期生のお2人でした。お2人ともお仕事の帰りだとのこと。短い時間の立話しではありましたが、盛り上がりました!お2人は、エンパワ3期生の同窓会を企画しているそうです。教員の私達も呼んでくださるとのこと。楽しみだな〜、エンパワの同窓会‼︎

農学部開設

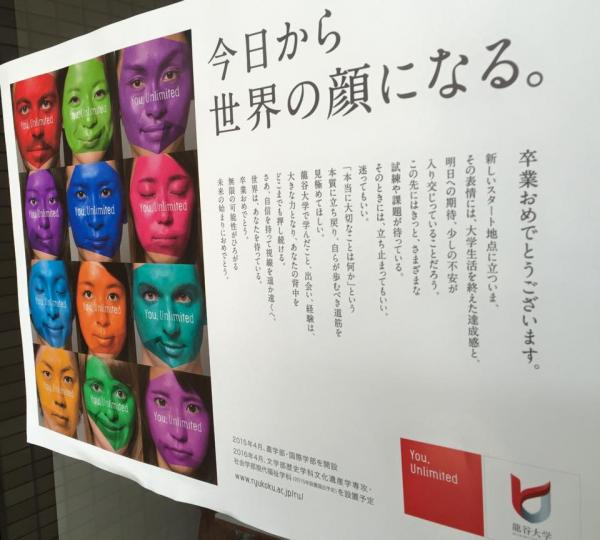

▪︎瀬田キャンパスの1号館には講師控室があり、そこには常勤の教員のメールボックスも設置されています。郵便物等を確認して研究室に戻ろうとしたとき、講師控室のホワイトボードに大きなポスターが貼り付けてありました。「農学部開設」。4月から瀬田キャンパスに農学部が開設されます(同時に、瀬田キャンパスにあった国際文化学部が深草キャンパスに移転し、国際学部になります)。

▪︎瀬田キャンパスの1号館には講師控室があり、そこには常勤の教員のメールボックスも設置されています。郵便物等を確認して研究室に戻ろうとしたとき、講師控室のホワイトボードに大きなポスターが貼り付けてありました。「農学部開設」。4月から瀬田キャンパスに農学部が開設されます(同時に、瀬田キャンパスにあった国際文化学部が深草キャンパスに移転し、国際学部になります)。

▪︎講師控室から研究室に戻る途中、開設に先立ち龍大に赴任されているF先生と出会いました。今日は冷たい風が吹いていましたが、しばし立ち話し。農学部の新校舎は、瀬田キャンパスの一番奥の方に建設されています。農学部は、植物生命科学科、資源生物科学科、食品栄養学科、食料農業システム学科の4学科から構成されています。植物生命科学科・資源生物科学科・食品栄養学科の3学科は新校舎に入り、食料農業システム学科、国際学部へ移動した教員のいた4号館スペースに入ります。本来は、すべて同じ校舎に入る予定でしたが、諸般の事情からこのようなキャンパス内の配置になりました。

▪︎私は、農学系学部設置委員会・農学部設置委員会の学内委員をしていた関係で、F先生とは2年前に知り合いましたが、農学部開設に関わることだけでなく、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」の行事にもご参加いただいたりと、普段から親しくさせていただいています。今日も、いろいろご相談させていただきました。これからは、他の農学部の教員の皆さんとも、大学の地域連携の取り組みのなかで、良い出会いがあればと思っています。

蜂蜜

▪︎妻の知人Uさんが、蜂蜜をくださいました。自家製の蜂蜜です。Uさんは、奈良市東部にある中山間地域、田原地区にお住まいです。教育の仕事をしながら、ご自宅の農地を守っておられます。この地域はお茶の生産で有名です。京都の宇治茶は、静岡茶や狭山茶とならんで、全国的に有名なお茶のブランドですが、その原料を提供しているのは、奈良、三重、滋賀の三県です。Uさんがお住まいの地域もお茶の生産が盛んです。もちろんUさんもお茶を作っておられますが、今回驚いたのは、養蜂・採蜜をされていたことです。養蜂をされている現場には行っていないので、よくわからないのですが、いろんな種類の花の蜜が混じっているとのことです。香りが強く、爽やかな酸味のような風味があります。朝、トーストに塗っていただいていると、豊かな気持ちになります。

▪︎妻の知人Uさんが、蜂蜜をくださいました。自家製の蜂蜜です。Uさんは、奈良市東部にある中山間地域、田原地区にお住まいです。教育の仕事をしながら、ご自宅の農地を守っておられます。この地域はお茶の生産で有名です。京都の宇治茶は、静岡茶や狭山茶とならんで、全国的に有名なお茶のブランドですが、その原料を提供しているのは、奈良、三重、滋賀の三県です。Uさんがお住まいの地域もお茶の生産が盛んです。もちろんUさんもお茶を作っておられますが、今回驚いたのは、養蜂・採蜜をされていたことです。養蜂をされている現場には行っていないので、よくわからないのですが、いろんな種類の花の蜜が混じっているとのことです。香りが強く、爽やかな酸味のような風味があります。朝、トーストに塗っていただいていると、豊かな気持ちになります。

▪︎ところで、この田原地区は、河瀨直美さんが監督された「殯の森」のロケ地としても知られています。田原地区の住民の皆さんが、エキストラとして多数出演されています。そのことが、この映画に独特の雰囲気を生み出しているように思います。ひょっとすると、Uさんもエキストラで登場されているのでしょうかね。

「殯の森」

【追記1】▪︎このエントリーの蜂蜜のことを、facebookにも投稿したところ、以下のようなコメントをいただきました。その方は、福島にご縁のあった方です。「百花蜜といわれている(すくなくとも福島阿武隈地方では)日本蜜蜂が集めた蜜でしょうね。福島川内村の養蜂・採蜜は廃業となりました」。コメントの後半部分。廃業というのは、やはり原発の影響があるのでしょぅか。そのあたり、いただいたコメントからだけではよくわかりません。前半部分ですが、私は、蜂蜜について何の知識ももちあわせていません。「百花蜜」で検索してみました。次のような説明がありました。

通常、ミツバチは1つの種類の花から蜜を集める性質を持っていますが、なんらかの原因で、その花の蜜の分泌が少なかったり、開花状況が悪かったりする場合は、他の花からも蜜を集めます。そうやって、何種類かの花の蜜が混ざってできるのが百花蜜です。

また、日本固有のミツバチである「ニホンミツバチ」は、その地域特有の色々な野草の花から蜜を取り、独特の風味豊かなハチミツを作ります。

その、ニホンミツバチから採られたハチミツのことを、あえて「百花蜜」と呼んでいる養蜂家の方もいらっしゃるようです。ちなみに現在、日本国産のハチミツのほとんどが外来種である「セイヨウミツバチ」から作られたハチミツであり、ニホンミツバチから採られた百花蜜は非常に貴重なものです。

▪︎妻の知人Uさんに、ぜひ、このあたりのことをうかがってみたいと思います。「百花蜜」を採蜜することができるということの意味、もっと考えてみたいと思います。

【追記2】▪︎驚いたことに、Uさんから自宅に電話がかかってきました。たまに、このブログをご覧になっているようです。ありがとうございます。電話に出たのは妻ですが、「ニホンミツバチ」による「百花蜜」で間違いないようです。木の箱を置いておくと、野生のニホンミツバチが気に入れば巣を作ってくれるのだそうです。こんど、遊びにいかせていたてだくことになりました。

素敵な写真。

過疎地域での在宅看取り

▪︎昨日の朝日新聞の「ひと」の欄は、「東條環樹さん 過疎地域で在宅看取りを広める診療所医師」でした。自治医科大学を卒業されたあと、2001年、医師5年目で、広島県の北西部の山間地域(北広島市)にある公立診療所の所長に就任されました。そして、「直前に勤めた総合病院では『家に帰りたい』と望む患者たちに何もできなかった」ことから、在宅ケアに取り組まれました。

▪︎昨日の朝日新聞の「ひと」の欄は、「東條環樹さん 過疎地域で在宅看取りを広める診療所医師」でした。自治医科大学を卒業されたあと、2001年、医師5年目で、広島県の北西部の山間地域(北広島市)にある公立診療所の所長に就任されました。そして、「直前に勤めた総合病院では『家に帰りたい』と望む患者たちに何もできなかった」ことから、在宅ケアに取り組まれました。

▪︎こんなことが書かれていました。

たとえば、昨年3月、70歳代の女性が「がんの夫を家に連れて帰りたい」と相談に北。吹雪の山道を車で走り、入院先の主治医と話しあった。夫婦は1年近く自宅で穏やかに暮らすことができた。

管による栄養補給や排尿をなるべく避けるケアに変えた。食事を楽しみ、外出もしてもらう。「その人らしい生活」を大切にしたら、患者は生き生きとした。医療を控えれば最期が早まることもある。「後悔しない選択はなにか」。患者、家族と話し合いを重ね、介護職らとその選択に寄り添う。

▪︎この記事を読みながら、亡くなった父親のことを考えました。父は、肺がんで病院で亡くなりました。常に自宅に帰りたがっていました。しかし、本人の希望通りにしたくても、そのような父の希望を支えてもらえる仕組みがありませんでした。以前のエントリーにも書いたと思いますが、(1)身体の苦痛の軽減、(2)最期を迎えるまでの生活の質の維持、そして(3)自分が死んでいくことについて肯定的な意味や死生観によって支えられ、前向きに死を通過していくことのイメージをもつことができる…、この3つの条件が人の最期には必要なように思います。この3つの条件は、相互に連関しあっているようにも思います。ということで、「ひと」に登場された東條環樹さんの記事に注目していたのでした。東條さんは、地域社会のなかにどのような人の最期を支えるネットワーク(それは相補的な関係…)をつくろうとされているのか、とても気になりました。

▪︎東條環樹さんは、facebookも公開されています。

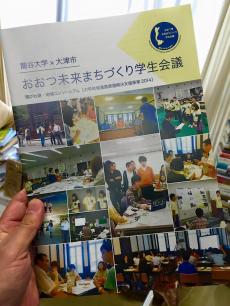

「おおつ未来まちづくり学生会議」の報告書ができました!

▪︎このブログでは、「おおつ未来まちづくり学生会議」についてたくさんのエントリーをしてきましたて。この「おおつ未来まちづくり学生会議」の取り組みは、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」大学地域連携課題解決支援事業2014に、「理想の大津つくろう~大学生が考える未来の大津~」という事業名で採択されました。また、その活動成果については、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014 「大学地域連携課題解決支援事業」&「学生支援事業」活動報告会で報告され、「活動奨励賞」を受賞ですることができました。市役所の職員の皆さんと龍谷大学瀬田キャンパスの学生の皆さんが力をあわせた成果が評価されました。

▪︎このブログでは、「おおつ未来まちづくり学生会議」についてたくさんのエントリーをしてきましたて。この「おおつ未来まちづくり学生会議」の取り組みは、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」大学地域連携課題解決支援事業2014に、「理想の大津つくろう~大学生が考える未来の大津~」という事業名で採択されました。また、その活動成果については、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014 「大学地域連携課題解決支援事業」&「学生支援事業」活動報告会で報告され、「活動奨励賞」を受賞ですることができました。市役所の職員の皆さんと龍谷大学瀬田キャンパスの学生の皆さんが力をあわせた成果が評価されました。

▪︎このたび「おおつ未来まちづくり学生会議」の活動報告書ができあがりました。学生会議に参加した4年生の卒業式に間に合うように、龍谷大学の瀬田RECの職員の方が作成してくださいました。ありがとうございました。すばらしい出来上がりになっています。内容については、ネット上にあるPDFファイルでご覧いただくことができます。私は、アドバイザーという形で参加させていただきましたが、学生と一緒にこの事業に取り組んでくださった大津市役所の職員の皆様、側面からこの活動を支えてくださった龍谷大学の瀬田RECの職員の皆様には、心より感謝したいと思います。

【追記】▪︎以下は、関連エントリーです。

越直美大津市長とのランチミーティング

環びわ湖大学地域交流フェスタ2014「大学地域連携課題解決支援事業」

「おおつ未来まちづくり学生会議」発表会、無事に終了しました。

第3回「おおつ未来まちづくり学生会議」

第2回「おおつ未来まちづくり学生会議」の開催

おおつ未来まちづくり学生会議

社会学部校友会の新会員歓迎パーティ

▪︎昨日は、卒業式の後、琵琶湖畔にあるロイヤルオークホテルで「社会学部同窓会の新会員歓迎パーティ」が開催されました。全国の大学で、卒業式の後はパーティが開かれると思いますが、龍谷大学のばあいは、同窓組織である校友会に卒業生を新会員として迎えるという趣旨のもと、各学部の校友会が学部ごとに開催されています。私たち教員も、そのパーティに招待していただいています。

▪︎パーティのメインイベントは、恒例となっている大抽選大会です。ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」がプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」も景品に登場しました。プレゼンターは、研究会代表の小西くんと、副代表の小林さんです。また、パーティの会場では、「北船路」がふるまわれました。同窓会の皆様、ありがとうございました。

▪︎村上太胤校友会会長からスピーチと乾杯のご発声をいただきました。会長は、1969年に龍谷大学文学部仏教学科を卒業され、現在は、法相宗大本山薬師寺の副住職をされています。たいへんユーモアたっぷりのスピーチをいただきました。ありがとうございました。また、万歳三唱ならぬ、乾杯三唱を教えていただきました。また、研究会がプロデュースした「北船路」、会長にも気に入っていただけました。ありがたいです。

▪︎パーティが始まる前、校友会会長の村上太胤さんと副会長の湯口博さんとお話しをさせていただきました。会長が副住職をおつとめになっている薬師寺は、私のマラソンの練習コースと関係しています。自宅から尼辻に走り、唐招提寺の横をぬけ、薬師寺の敷地の周りをぐるっと走って、また自宅に帰る…というのが私の定番の10km練習コースですとお伝えすると笑っておられました。

▪︎この写真、左は、後輩がプレゼンターに登場した(トップの写真)ということで、ステージに駆け寄る4年生の皆さんです。研究会の活動は大変だったけど、頑張ったからこそ得られたものもある…そういう笑顔なのだと思います。右の写真。左はゼミTさん。その横はTさんの友達です。お名前は…忘れてしまったけど、彼女から就職活動の相談を受けたことがあり、そのときのことはしっかり記憶しています。希望通りの仕事に就くことができたようです。おめでとう!!

脇田ゼミ10期生「卒業おめでとう!!」

▪︎昨日は、卒業式でした。脇田ゼミ10期生が卒業しました。10期生のみなさん、卒業おめでとうございます。

▪︎卒業論文の指導では、いったいこの学年は…と不安にもなりました。というのも、私が求める水準に超えることのできた学生もいますが、そうではない学生も多々いたからです。もっとも、後者のそうではない学生でも、最後はなんとか卒業論文を提出することができました。その評価はどうあれ、卒業式を迎えられたことは、本当に良かったと思っています。

▪︎通俗的な言い方になりますが、卒業後は、社会の荒波のなかで揉まれることになります。それぞれの職場で、信頼され、活躍できる人材に成長していってほしいと思います。与えられた仕事をただ単純にこなすだけでなく、自分で仕事をみつけることのできる人に成長して欲しいと思います。そして、自分を活かしてくれている周りの人びとに感謝できる、そのような気持ちを持つことのできる人にも成長してほしいと思います。ゼミでは「北船路米づくり研究会」の活動に取り組んできました。この活動での経験は、みなさんが社会人となったとき、必ず役立つはずです。みなさんが社会人として成長されることを楽しみにしています。

▪︎時々、学年の同窓会をやってください。学年の同窓会幹事は、大津の街で働くことになった上田麻央さんにお願いすることにしました。たまには、私も同窓会に呼んでください。みなさんの近況を聞かせていただきたいと思います。そして、卒業後、どのように成長されているのかを確認させてください。楽しみにしています。

「大津エンパワねっと」5期生の「卒業生を送る会」

▪︎昨日は卒業式でした。卒業式に先立ち、「大津エンパワねっと」5期生の「卒業生を送る会」が開催されました。毎年、卒業式の日に、この「卒業生を送る会」を開催してきましたが、こんなに多くのみなさんが参加してくれたことは、初めてではないかと思います。卒業式の前には、サークルの後輩や仲間と、卒業を祝うシーンが、キャンパスのあちこちでみられますが、5期生のみなさんは、なにはともあれはこの「卒業生を送る会」に駆けつけてくれました。「卒業生を送る会」では、5期生の担当教員からお祝いのスピーチが行われました。また、「エンパワ」に関するアンケートにこたえてもらいました。そして最後には、記念の集合写真を撮りました。

▪︎4月からは、新しいカリキュラムのもとで、8期生の「地域エンパワねっとⅠ」が始まります。私は、8期生の主担当になります。主担当の教員として、5期生も含めた「エンパワ」の先輩たちに心から感謝したいと思います。ここまで「エンパワ」が続けてこられたのも、先輩のみなさんが、地域のみなさんと苦労しながら取り組んでこられた活動の「蓄積」のおかげだからです。そのような「蓄積」が、大学と地域社会の成熟した連携関係を生み出すことにもつながっています。また、「大津エンパワねっと」は、学内外で、龍谷大学社会学部の看板教育プログラムとして認められるようになりました。「エンパワ」で実践できた活動は、世の中一般からすれば、とても小さな活動にしか過ぎません。しかし、この小さな活動からみなさんが経験したことは、みなさんの人生にとって大きな意味をもつに違いないと確信しています。社会人として活躍してください。期待しています。